生物炭对三七连作地土壤微生物碳源代谢功能的影响

孙海航, 李建宁, 李 蕾, 唐光美, 周子森, 李思民, 樊芳玲, 官会林

(云南师范大学能源与环境科学学院,云南 昆明 650500)

三七为我国传统的名贵中药材,在跌打损伤、冠心病、心绞痛等疾病治疗中得到广泛应用[1-2],是云南白药、复方丹参滴丸、片仔癀等中成药的主要药材成分[3]。在我国中医药行业中,三七具有重要影响,已经成为仅次于人参的中药材大品种[4]。随着三七市场需求量不断增大,适宜三七种植的新增土地数量锐减,同时现存土地面临着严峻的连作障碍影响。

土壤微生物不仅起到营养物质的传递、转运、分解等作用,还是维持土壤生态平衡的重要一环。土壤微生物功能多样性对植物的生长具有重要意义,它可以通过在微生物利用土壤碳源的模式上体现出代谢水平与活性。对于土壤微生物的测定方法,由微生物醌法、分子生物学法转变为Biolog技术。Biolog-ECO法可通过对单一碳源利用的测定,来定量描述微生物群落功能多样性,间接地表现出植物与土壤间的动态平衡,由于其灵敏度高,分辨力强,目前已广泛应用于土壤微生态领域。

生物炭是有机材料在缺氧条件下热降解产生稳定的富碳产物[5],具有发达的孔隙结构、较大的比表面积、较高pH值、丰富官能团等特征[6-7]。这些特征使得生物炭能够降低土壤酸度[8-9]、提高土壤团粒结构[8-10]、增加土壤持水性及养分有效性[11]、改善土壤微生物特性,为菌根和细菌生长提供生态位等[12-13]。前期研究发现,生物炭能够提高三七主根产量[14],减低重金属胁迫[15],提高土壤有机质等[16]。通过本研究,以期深化生物炭施加对三七连作土壤有机碳代谢过程的认识。

1 材料

1.1 研究区 本研究在云南省野外科学研究站-苗乡三七科学实验站(23°31′44.48″N,104°19′13.65″E)进行,位于三七产区云南省文山州。当地年平均气温16.6 ℃,年降水量1 111 mm,土壤为酸性红壤,富含铁和铝,实验小区已连续种植三七5年。

1.2 土壤采集 按照传统三七栽培方法,于2018年2月将种植基地中生长1年的三七籽条移栽到田间,在0~20 cm表土中均匀掺入1 kg/m2相同的复合肥(有机肥与化肥的混合物)及2种生物炭。选择3块间距2 m的试验地,进行分类处理,不添加生物炭为对照A组,添加0.1%烟杆炭为B组,稻壳炭为C组。3组同步进行田间管理、除草、灌溉,移栽后不再施肥。在生长1.5年后,于2020年9月对三七成活率进行调查,9月20日进行根际土壤采样,将其连根带土放入袋中,根部用力抖动,抖下来的土即为土体土壤,剩下的附着于根部薄层1~2 mm的土壤即为根际土壤。将采集的土壤研磨混匀,一部分通过2 mm筛,保存在4 ℃冰箱中,进行微生物分析;一部分进行风干研磨过筛,对其进行理化性质分析;剩下置于-80 ℃冰箱中储存。

2 方法

三七连作土壤理化性质测定参照鲍士旦[17]报道的方法,其微生物群落功能分析采用Biolog-ECO实验[18]。称取5 g已经添加生物炭的土样于灭菌三角瓶中,并加入45 mL 0.1 mol/L磷酸缓冲液(K2HPO4/KH2PO4,pH 7.0)封口,放入摇床振荡1 min后再冰浴1 min,重复3次,静置2 min,取上层清液3 mL至已灭菌的50 mL三角瓶中,加入27 mL无菌0.1 moL/L磷酸缓冲液,稍加振荡,重复上述操作至稀释为1 000 mL。将Biolog-ECO生态测试板从冰箱内取出,预热到25 ℃,200 μL移液枪吸取150 μL待测液接种到Biolog-ECO生态测试板中,每板重复3次,将加好样的Biolog-ECO生态测试板在28 ℃下培养,每隔24 h用Biolog酶标仪在590 nm波长处读数,记录数据。

2.2 冗余分析 冗余分析用于分析土壤微生物碳源代谢功能与土壤理化性质之间的关系,因变量为31种碳源在120 h的吸光度,自变量为根际土壤各理化性质。

3 结果

3.1 生物炭对三七根际土壤理化性质的影响 生物炭加入三七连作土壤后,除有效钾外,与A组比较,添加生物炭的处理均有差异,见表1。其中,B组处理土壤有效磷含量比A组降低22.1%,C组处理土壤有效钾含量比A组降低10.15%,B、C组处理土壤pH值分别比A组提高6.20%和6.69%,B、C组微生物量碳含量与A组比较分别提升44.07%、32.41%。

表1 三七根际土壤理化性质

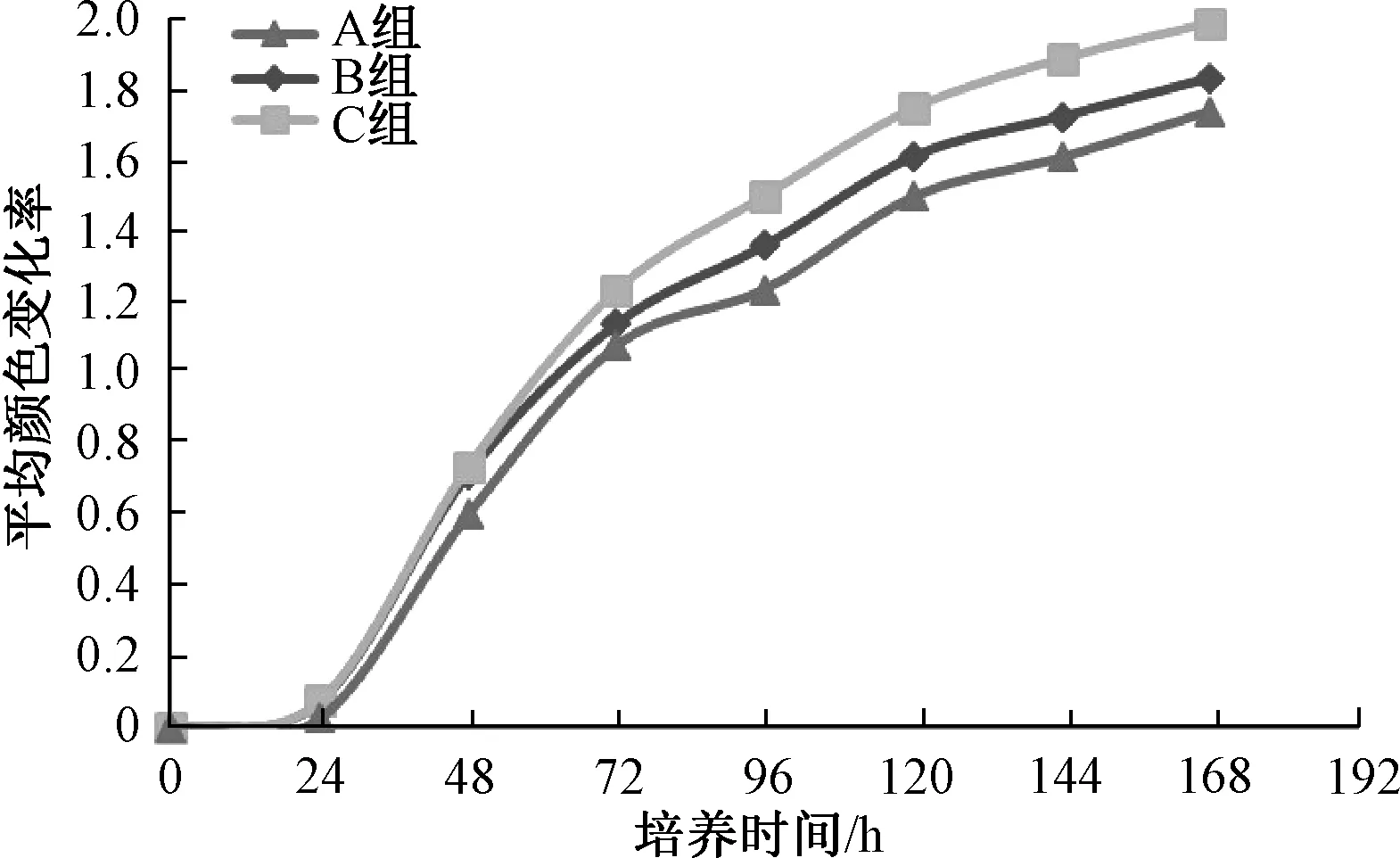

3.2 生物炭对土壤微生物代谢活性的影响 AWCD反映了土壤微生物群落的代谢活性,是评判微生物群落对某一碳源的利用能力的重要指标,在一定程度上可表征土壤微生物群落的数量和结构特征。AWCD越大,土壤中微生物活性越高。

图1显示,培养时间在0~24 h内AWCD几乎没有增长,表明微生物对各碳源还未利用;在24~120 h内AWCD快速增长,表明微生物活性增强,对碳源利用率增加;在120 h后AWCD增长变缓,趋于稳定,表明此时能反映实际情况;在整个培养过程中,各组AWCD依次为C组>B组>A组。

图1 三七根际土壤平均颜色变化率

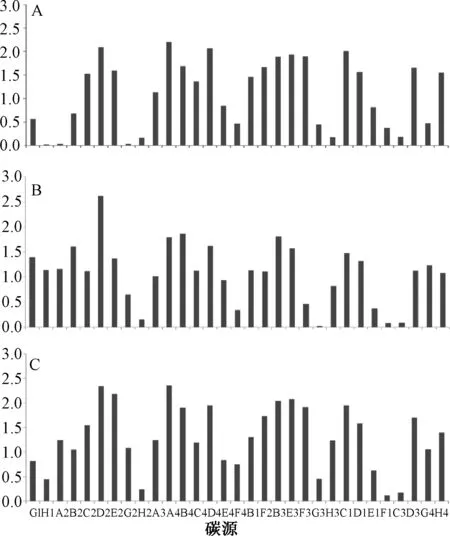

3.3 生物炭对三七连作地土壤微生物生理碳代谢指纹图谱的影响 微生物群落对这31种碳源的特征性利用称作该微生物群落的代谢指纹图谱,根据单个微平板上的指纹图谱可获得大量的代谢信息,有助于了解微生物群落代谢功能特征。按化学基团的性质,对ECO板上的31种碳源分成6类,即羧酸类、氨基酸类、碳水化合物类、聚合物类、胺类、酚类,并根据每类碳源120 h C-R平均值绘制曲线,见图2。

注:A为对照组,B为施加烟杆炭,C为施加稻壳炭。G1~A3为碳水化合物类,A4~F4为氨基酸类,B1~H3为羧酸类,C1~F1为聚合物类,C3~D3为酚类,G4~H4为胺类。

由此可知,在B组中AWCD大于0.8的碳源有23种,其中碳水化合物类有8种,氨基酸类有6种,羧酸类有5种,聚合物类有2种,酚类有1种,胺类有2种,占总碳源的74.19%;在C组中AWCD大于0.8的碳源共有24种,其中碳水化合物类有8种,氨基酸类有5种,羧酸类有6种,聚合物类有2种,酚类有1种,胺类有2种,占总碳源的77.42%;在A组中AWCD大于0.8的碳源共有19种,其中碳水化合物类有4种,氨基酸类有5种,羧酸类有5种,聚合物类有3种,酚类有1种,胺类有1种,占总碳源的61.29%。

另外,施加生物炭后,微生物对31种碳源的利用能力增强,利用率分别提高2.9%、16.13%,即微生物活性增强,并且对碳水化合物类中的α-D-乳糖、β-甲基-D-葡萄糖苷、葡萄糖-1-磷酸盐,D-苹果酸、苯乙基胺有明显影响;施加烟秆炭后,对D-纤维二糖、α-D-乳糖、β-甲基-D-葡萄糖苷的利用能力比施加稻壳炭时增强;施加稻壳炭后,对葡萄糖-1-磷酸盐、D-苹果酸的利用能力强于施加稻壳炭时;稻壳炭对氨基酸类的利用最强。

3.4 生物炭对三七连作土壤微生物群落功能多样性指数的影响 Shannon指数是评估土壤微生物群落物种多样性和丰富度的重要指标,其数值越大,物种越多、越均匀。McIntosh指数反映了微生物碳源利用种类数的不同,能以此区分不同的碳源利用程度。丰富度指数反映了土壤微生物对碳源利用的总数目。

本实验选择培养120 h数据,对上述多样性指数进行分析,结果见表2。由此可知,B、C组Shannon指数高于A组(P<0.05),表明添加生物炭不会对原有微生物的丰富度和多样性造成损害;施加稻壳炭后土壤微生物对碳源利用的总数目最多,而施加烟秆炭后与不施加生物炭无明显差异(P>0.05)。

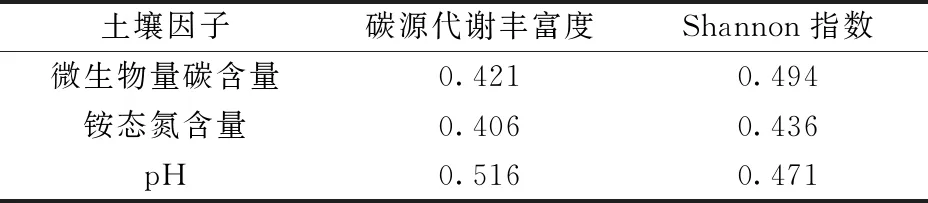

3.5 生物炭对土壤微生物碳源代谢功能的影响途径 根据3组根际土壤在120 h不同碳源C-R,采用Canoco 4.5进行冗余分析,结果见表3、图3。

表2 土壤微生物群落功能多样性指数

由此可知,土壤中微生物量碳含量铵态氮含量及pH值可解释轴1(35.2%)和轴2(10.5%)的变异,而且与土壤微生物功能多样性呈正相关;B、C组土壤中铵态氮、微生物量碳含量、土壤pH值增加;土壤微生物量碳含量与pH可增加碳源代谢丰富度和Shannon指数,而土壤中铵态氮含量可增加碳源代谢丰富度和Shannon指数。

表3 微生物碳源代谢多样性与土壤因子之间的相关性分析

图3 土壤微生物群落多样性与土壤因子冗余分析

4 讨论

本研究发现3组土壤微生物对不同碳源的利用率共同表现为在一定时间范围内,随时间的延长而增强,但不同组土壤的平均吸光度存在差异。在试验进行的24 h之后,加入生物炭的土壤表现出显著的优势。通过分析土壤微生物生理碳代谢指纹图谱,可以知道添加生物炭后,土壤中微生物对D-木糖、D-甘露醇、L-精氨酸等碳源的利用率得到提升。微生物对不同碳源的利用产生不同的结果,稻壳炭通过对氨基酸类碳源利用的提升来加强土壤的矿化作用,提高对碳水化合物类和糖类的利用,来加强土壤微生物功能的多样性。研究表明,水稻根系对土壤微生物的总体影响主要与微生物群落有关[22]。本研究中生物炭加入后,土壤微生物群落Shannon指数、丰富度有差异,表明生物炭增加根际土壤微生物群落的多样性。微生物群落中优势菌群引发植物-土壤反馈调节,协助土壤中养分的循环,为三七提供良好的环境能量,促使植物可以充分吸收土壤中的养分。

土壤铵态氮、硝态氮含量显著影响黑松人工林中不同碳输入条件下土壤微生物碳源代谢功能多样性[23]。三七在生长过程中,根际分泌物中的酸类化合物使土壤的酸性逐渐加强,这使得土壤中微生物菌群的丰富度降低,有害病原菌的增加[24]。相关性分析表明施加生物炭后,土壤酸性减弱,根际土壤中铵态氮,微生物量碳的含量提升,与微生物碳源代谢呈正相关。这源于生物炭的吸附作用富集土壤矿质元素,改变土壤养分结构。微生物对胺类和糖类利用增强,使土壤微生物对营养物质的矿化作用增强,保证三七正常生长水平的摄入,提高三七成活率。

5 结论

施加生物炭可提高微生物群落的代谢活性,丰富微生物群落的多样性。其中施加稻壳炭三七存活率最高,通过加强对氨基酸类碳源的利用来提升土壤微生物的矿化作用。土壤中微生物量碳、铵态氮含量及pH值的提高能加强微生物碳源代谢水平,促使三七吸收土壤养分。