年轻人来了,吴中乡村有了新未来

记者 陶瑾

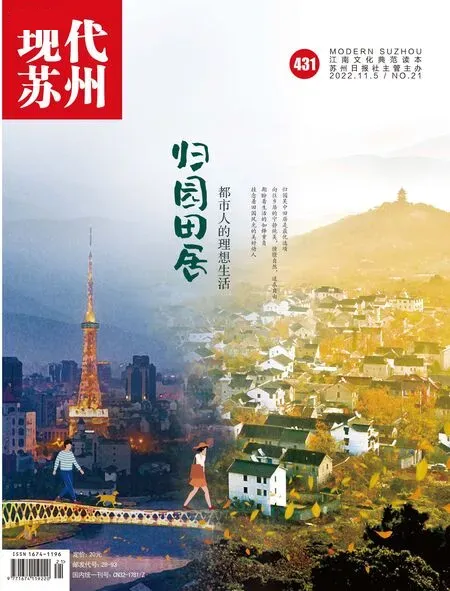

在过去十年间,苏州吴中区的乡村发生很大改变:通路修桥,让乡村内外联动;快递进村、宽带入户,让村民享受便捷高效的生活;绿水青山、特色田园乡村,环境美丽宜人……最难得的,是越来越多年轻人选择返乡创业,为乡村振兴大大助力。

外出是经历,回乡却是意义。今天,吴中乡村青年的形象越来越丰满,他们从城市回到乡村,顺着田间小路,一直走,走进安放心灵的原乡。一群有想法和规划的青年不仅创造了个人的事业,还携手创造充满希望的乡村新图景。

安顿心灵的暖村,自然而然的探索

样本人物:陈诚 小鸡老师

苏州太湖畔,藏着一个名叫“林渡暖村”的世外桃源。位于横泾街道的林渡暖村,涉及13个自然行政村,包括上林村、新齐村等,总占地面积14平方公里,基本保留了江南古村落的自然风貌。早几年前,由于交通不便,村子虽然离城区不远,却几乎成了“被遗忘的角落”,且面临基础设施差、产业链单一、人口老龄化、村庄空心化的困境。

2019年,横泾街道携手同程旅行打造农文旅融合项目“林渡暖村”,推进农文旅产业的融合,来盘活村里的民房、土地资源等,以传统农耕文化为切入点,开发优质乡村度假产品。林渡暖村项目副总经理陈诚,2019年从常州一家景区来到苏州工作,负责暖村项目的市场运营。他说,林渡暖村所在地,原本是太湖边唯一未开发的区域,经过一番精心规划和设计,一批由“新村民”创造的涵盖自然教育、生活美学、亲子互动、艺术文化等新业态,为村庄带来了“流量”。

“我们瞄准‘一站式乡野度假目的地’的定位,在西林渡和东林渡两块区域构筑一个远离城市喧嚣,有温度的精神原乡。”陈诚介绍,暖村,是苏州太湖边一个安静质朴的古村落,是在乡村振兴背景下诞生的农文旅项目。林渡暖村于2021年10月启幕亮相,来此打卡的人们络绎不绝。这里有着宫崎骏电影中的治愈系景色,乘坐“暖暖号”“渡渡号”观光小火车,穿越稻田、民居、花海和水杉林,目及之处,如诗如画。

如今,来乡村旅游的人们既渴望拥抱自然,又想要得到人文精神的滋养。暖村不定期开展读书会、节气厨房、陶艺课程、自然教育的活动,成为都市人的“第二生活空间”。

小鸡老师是林渡暖村的新村民,本名任军。他生在安徽,长在江西,2005年来到苏州,目前在暖村有一个“去野森林”项目。小鸡老师接触自然也是机缘巧合,他本身是自行车运动员,当时,2岁的儿子要出去玩,小鸡老师纠结半天,终于想到一个好办法,那就是回归自然。他带着儿子去山里边训练,边让儿子对自然界的万物增长见识。儿子在草地上撒欢跑,小鸡老师就陪着他跑。儿子对植物、昆虫产生好奇,小鸡老师就为其讲解。就这样一天天地,儿子玩得很快乐,还学到了知识。之后,小鸡老师萌生了带更多儿童走进自然的念头。“去野森林”便这样诞生了。

最早项目选址,小鸡老师一眼相中暖村,暖村地处太湖边,生态极佳。在他眼中,村里一切都很美,村落布局整齐,一切不刻意而为。有湿地、河道等自然资源,还有迁徙而来的鸟类、昆虫等,这正是他理想中的自然教育场所。现在回过头去想,当初自己像“开盲盒”一样幸运地选中这块风水宝地。

2020年,“去野森林”建造教室,小鸡老师把心爱的鬃狮蜥、玉米蛇、昆虫标本都带来了,他带着孩子们从认识昆虫,到拿起手电筒去森林中寻找昆虫,再到独立探索湿地,完成一份份自然生物调查问卷。东林渡常见的有黑斑侧褶蛙、金线侧褶蛙、饰纹姬蛙、泽陆蛙、短尾蝮等小动物,小鸡老师带着孩子们观察并记录自然笔记,让孩子们亲身体验自然的辽阔。接下来,他还计划建造一个农场,可以让更多孩子体验果园养鸡鸭的乐趣,增加与小动物的互动游戏。

“乡村需要情怀,需要维系新村民、老村民和经营者的融洽关系。暖是一种状态,暖的是人心,暖的是人与人之间的关系。”面对竞争激烈的农文旅市场,陈诚认为还要有新的模式导入。通过签约“新村民”,引入一批理念新颖、思路开阔的主理人,他们进驻村庄带来一批新的业态。他希望人们在暖村可以暂时放下手机,去感受自然的美好,找到自己想要的生活,享受多重人文体验。

田野、老宅、星空、河流、虫鸣,这样的暖村生活正如它的名字,温暖人心,烟火升腾。

“森系”村庄华丽转身,时光咖啡的“诗和远方”

样本人物:孔瑜婷

“乡村环境好,生活节奏慢,有了产业,很多人都愿意回来。”90后孔瑜婷这样想。如今,吴中区的乡村都在通过发展新型产业吸引人才回流,在乡村形成新的群体、引入新的生活方式,这也是乡村振兴的魅力所在。

孔瑜婷是临湖镇灵湖黄墅村人,此前她从事工装、家装设计工作。2017年,家庭的牵绊,让孔瑜婷回到乡村。回来两年后,村里“黄墅1978时光咖啡”开业,需要人手,村干部想到了孔瑜婷,请她来管理运营。

咖啡馆地处黄墅村17组,占地350平方米,由村民闲置副房改建而成,可容纳40余人。走过善人桥,便能看到绿树庇护下的犹抱琵琶半遮面的“1978时光咖啡”。咖啡馆主打怀旧路线,店内陈列了伟人照片,吧台上放着留声机、收音机等年代感的摆件。店内还有很多老物件,手动碾米机、瓦片与玻璃相嵌的屋顶、木质大梁立柱、土灶头、悬挂在横梁上的竹篮、猪食槽……一件件都能勾起我们的童年回忆。穿过大堂往里走便是后院露棚,坐在湖边,秋风徐徐,很是惬意。咖啡馆不远处还设有三个透明泡泡屋,内设空调,人们可在此“偷得浮生半日闲”。眺望远处,一条小河不疾不徐,河对岸有一个小型游乐场,再远处还有一片菜园。

殊不知,过去的黄墅村只是一个贫困村。当时,村庄环境差,缺少特色。可是短短几年,这样一个小村却收获“中国美丽休闲乡村”“江苏省特色田园乡村建设首批试点”等荣誉。这些年的变化之大,孔瑜婷看在眼里:“小时候我们上学,走的还是石子路,特别到了下雨天,最怕出门,外面都是泥路。那时环境也没现在这么好,河道也没这么洁净。原本高压线、电线都暴露在外。如今的黄墅村,清清爽爽,妥妥的江南味道。村里新增了油桶小火车、健身小游园,打造了儿童之家、黄墅风车乐园、未来面馆等。村民的生活水平提高了,口袋鼓了,精神头足了,日子更有奔头了。”

在乡村工作和生活,两相兼顾,如同生活在画里,让孔瑜婷感受着大城市无法比拟的自在舒适,也找到了对生活久违的掌控感。近两年,村里陆续开了民宿,孔瑜婷也萌生了“小心思”。她计划把自己家改造成民宿,或许又是一次新的出发。对于村庄的未来发展,孔瑜婷认为发展多元产业需要有更多生态文化元素的挖掘,同时搭建年轻人干事创业的平台也十分重要。

美丽宜居吴巷村,“抱团”为农产品找出路

样本人物:朱华

“返乡”热潮中,一些年轻人愿意带着回忆和感情在家乡求发展,值得我们予以更多期许。35岁的朱华,是东山镇吴巷村人,她是田园牧歌生活中的“李子柒”,是乡村振兴实践中的“披荆斩棘的姐姐”。

朱华毕业于苏州大学计算机系,原本她在一家数码公司做实施工程师,婚后回乡创业,当时互联网刚刚兴起,于是她做起了家乡的农副产品生意。

吴巷村地处东山镇南端,位于东山科技工业园中心。全村共有13个自然村,23个村民小组。提到东山,不由得让人想到枇杷,而东山枇杷露,更是承载了每个东山人童年的回忆。“我从小和奶奶一起生活,奶奶种了大片的枇杷树,小时候我每次咳嗽,奶奶就用煤炉熬一大锅枇杷露,给我备着。她将枇杷叶、枇杷花,加水,按照古法熬成原汁,大约熬制10个小时。再把枇杷叶和枇杷花取出过滤,原汁里放入冰糖,我就是喝着枇杷露长大的,感觉对治疗咳嗽很管用。”回忆起自己的童年,朱华滔滔不绝,上小学时,她还下地插过秧,种过水稻,抓过鱼,别提多快乐。

朱华家里种了50多亩枇杷树,是当地的种植大户。回乡后,她为枇杷露找出路,对接电商平台,让更多人吃到东山特产枇杷露,还拿下了江苏省第一张枇杷露的的食品生产许可证。

迎着冬日的暖阳,踏上宽敞的沥青路,错落有致的房屋院落,赏心悦目的墙绘,一尘不染的乡间小路,碧波荡漾的蜿蜒小河……吴巷村的人居环境幡然改进,村庄美丽宜居,可见一斑。

朱华还有一个身份,吴巷村党委委员,平常她要负责村里的宣传事务。这些年,除了村庄人居环境的更新改善,朱华提到了吴巷村新时代文明实践站。这个实践站整合了农家书屋、道德讲堂、妇女儿童之家、法治阵地、残疾人之家、理发室及医务室等资源,让文明新风吹遍乡村每一个角落。实践站周周有活动,逢年过节还开展各种传统民俗活动。还有日间照料中心,受到村里老人的极大欢迎,大家在一块看看电视、读读报,还可定期享受身体健康体检,日子过得很满足。

“乡村成就了我。回到家乡创业,做自己喜欢的事,并没有人们想的那么困难。”朱华觉得,年轻人返乡后,生活节奏慢了,“包袱”也少了,过得更加舒心。而且可以用在城市学到的知识,帮助乡村发展,也“升华”了个人的价值。