系统功能语言学研究综述(2000—2020 年)

—— 基于CSSCI 语言学类期刊论文的可视化分析

胡 晓

(扬州大学 外国语学院, 江苏 扬州 225000)

一、引言

20 世纪50 年代末至60 年代初,以弗斯(Firth)为代表的伦敦学派勾画了系统功能语言学(Systemic Functional Linguistics, 简称SFL)的雏形。随后Firth 的学生韩礼德(Halliday)继承并发展了该语言学理论,强调语言的“系统性”和“功能性”。SFL 从形成至今已走过六十余载,共经历了五个发展阶段,即预备阶段、阶与范畴语法阶段、系统功能语法阶段、语言作为社会符号阶段和适用语言学阶段。

国内SFL 的发展起步于20 世纪80 年代初。 改革开放政策的推行,我国出现了胡壮麟、龙日金等第一批SFL 研究者,他们于1978 年远赴悉尼大学深造,学成归国后开启了国内SFL 研究。 SFL 既是一个普通语言学理论,也是一个致力于理论指导实践的“适用语言学”理论[1-2]。2000—2020 年是SFL 作为适用语言学不断发展演变的阶段,受到国内学者黄国文、何伟、张德禄等的广泛关注。

综观国内相关SFL 综述文献,从研究内容上看,大多综述文献聚焦于SFL 某一理论或某一领域,如及物性理论[3]、评价理论[4-5]、批评话语分析[6]和多模态话语分析[7]等,较少文献对“系统功能语言学”学科进行整体研究综述;其次,从文献来源上看,相关研究多以知网中所搜集的各类期刊文献作为研究样本, 鲜有文献基于CSSCI 语言学类核心期刊对SFL 进行综述研究;再者,从研究时段上看,大多文献以近五年或近十年为参照来探究该学科发展概况,较少文献探究2000—2020 年间国内SFL 的演变进程。因此,为厘清国内SFL 学科2000—2020 年的发展概况和演变历程, 本文借助CiteSpace 知识图谱可视化分析工具,分别从发文量、 主要研究作者和机构、 关键词分析、 研究趋势、 研究热点和前沿等方面对2000—2020 年间国内有关SFL 文献进行系统综述,总结国内SFL 的发展脉络,基于分析结果对当前研究不足进行探究,并对未来研究进行展望,以期为国内该领域相关研究提供借鉴和启示。

二、研究设计

(一)研究问题

本研究拟回答以下四个方面的问题:

(1)国内SFL 主要研究作者和核心发文机构有哪些?

(2)国内SFL 总体研究趋势和研究现状是怎样的?

(3)国内SFL 研究热点和研究前沿有哪些?

(4)本研究对我国今后SFL 的研究有何启示?

(二)研究工具和研究方法

为回答以上研究问题,本研究采用Citespace 5.7.R1(64-bit)可视化分析软件作为研究工具,并按以下步骤展开研究。一是收集相关文献。在中国知网(CNKI)数据库中收集CSSCI 语言学类核心期刊有关SFL 的研究文献作为研究样本。 二是绘制可视化图谱。 运行Citespace 绘制作者和机构合作关系图谱、关键词聚类图谱、突现词变化图谱和关键词时区图。 三是分析以上图谱。 对绘制的各图谱深入分析,以探究SFL 研究的现状、趋势、热点和前沿。

(三)数据来源

本文以2021 年最新公布的语言学CSSCI 核心期刊目录25 种和语言学C 刊扩展期刊目录8 种为参考, 首次排除C 刊明确标有“汉语”和“语文”字样的期刊,余下17 种C 刊。 进一步拓展文献检索范围,检索语言学11 种C 刊扩展期刊中的8 种期刊(去除“汉语”和“日语”标记的期刊),余下6 种C 刊扩展期刊。 笔者首先以这23 种期刊名为检索词在知网中以高级检索形式分别检索,时间设定为2000 年1 月1 日至2020 年12 月31 日,再以“系统功能语言学”和“功能语言学”为关键词(取二者的并集)进行二次检索,发现5 种期刊无相关文章,因此将其排除在外。此外,笔者在《外语教育研究前沿》(2021 年新加入CSSCI 期刊目录)以“系统功能语言学”为关键词,仅检索到一篇用SFL 理论解释课程标准的文献,本文暂不将其纳入统计。综上,涉及外语类SFL 研究的期刊共18 种。 以这18 种期刊为样本,笔者通过“主题+关键词”再次检索,并逐一浏览各期刊2000—2020 年间的文章目录,通过人工筛查,去除与本研究不相关的文章(会议、书评和投稿通知等非研究性文章)。 再以浏览全文的方式,按期刊和年份挑选出有关SFL 研究文献, 并按研究内容对其进行分类。

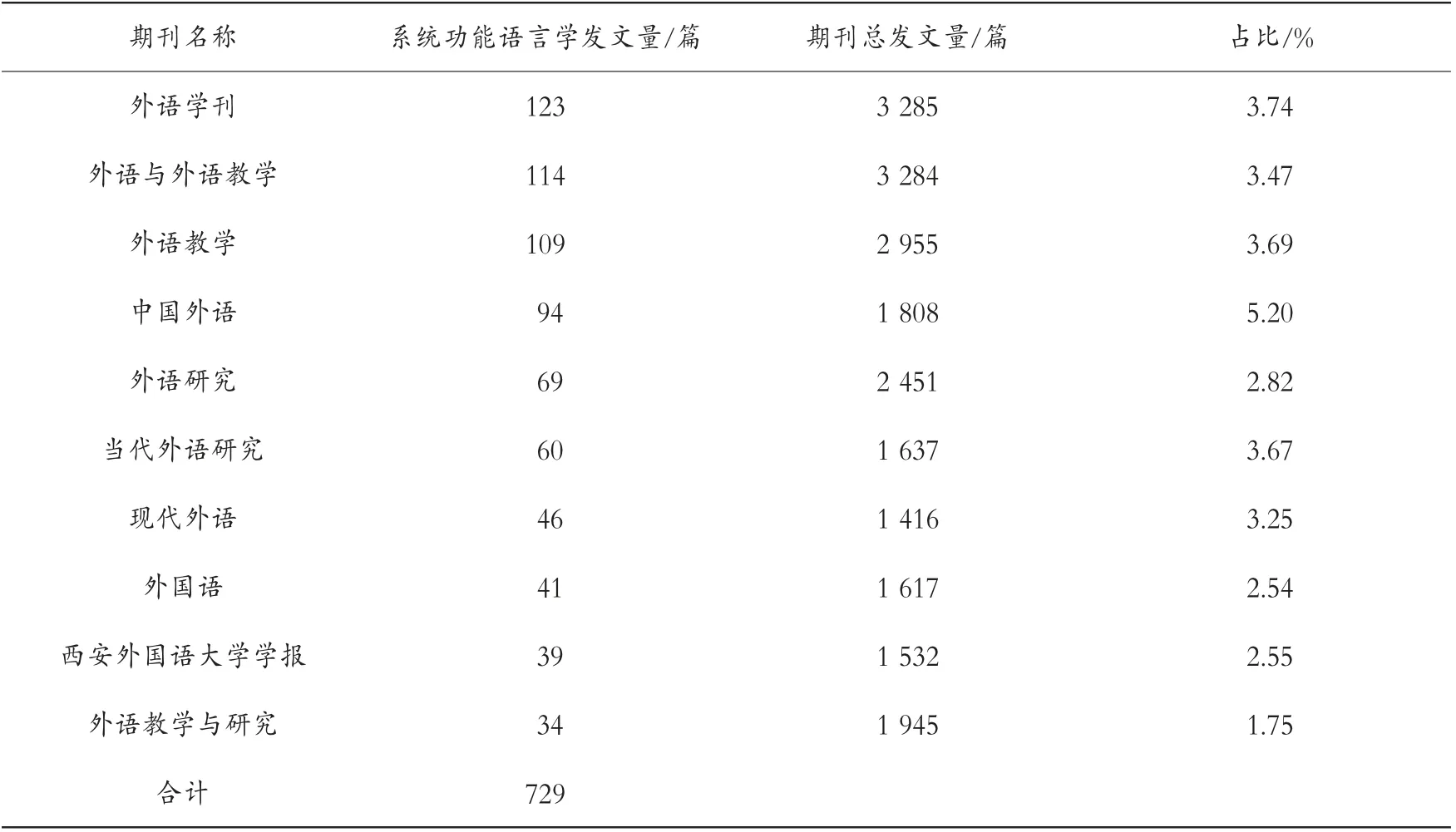

最后,笔者依据18 种样本期刊中包含SFL 相关文献的数量和比例,选取发文量居前十的期刊作为本研究文献来源(如表1 所示),它们是《外语学刊》《中国外语》《外语教学》《外语与外语教学》《外语研究》《当代外语研究》《外国语》《西安外国语大学学报》《现代外语》和《外语教学与研究》。 笔者共收集到有效文献729 篇(如表1 所示),将其作为本研究样本,并以Refworks 格式导出。 接下来本文将从研究内容、趋势、热点和前沿等方面分别对样本文献进行具体分析。

表1 CSSCI 语言学核心期刊有关SFL 发文量及其占比分布表

三、数据结果与分析

本研究主要从以下几方面展开分析:SFL 年度发文量、主要作者和机构群、关键词分析、研究趋势、研究前沿和研究热点。

(一)国内SFL 研究的时空分布

1.时间分布:年度发文量趋势分析

笔者对2000—2020 年CNKI 有关SFL 研究的年发文量进行了统计,具体如图1 所示。

从图1 可看出,2000—2020 年间国内SFL 研究大体呈波浪上升趋势, 可大致分为三个阶段。2000—2006 为第一阶段, 国内对SFL 研究较少, 年发文量在30 篇范围内波动, 总体较为平缓。 2007—2016 年为第二阶段,该阶段发文量波动较大,整体呈快速增长趋势,其中2006—2007 年和2013—2016 年期间发文量增幅最大,且于2016 年达到整个阶段的峰值(57 篇)。 这表明国内学者在该阶段对SFL 关注较高。2017—2020 为第三阶段,发文量呈逐年减少趋势,发展势头减缓,表明国内SFL 的成果产出趋于稳定,相关研究趋于成熟。

图1 2000—2020 年国内SFL 发文量变化趋势

2.空间分布:主要研究作者和发文机构

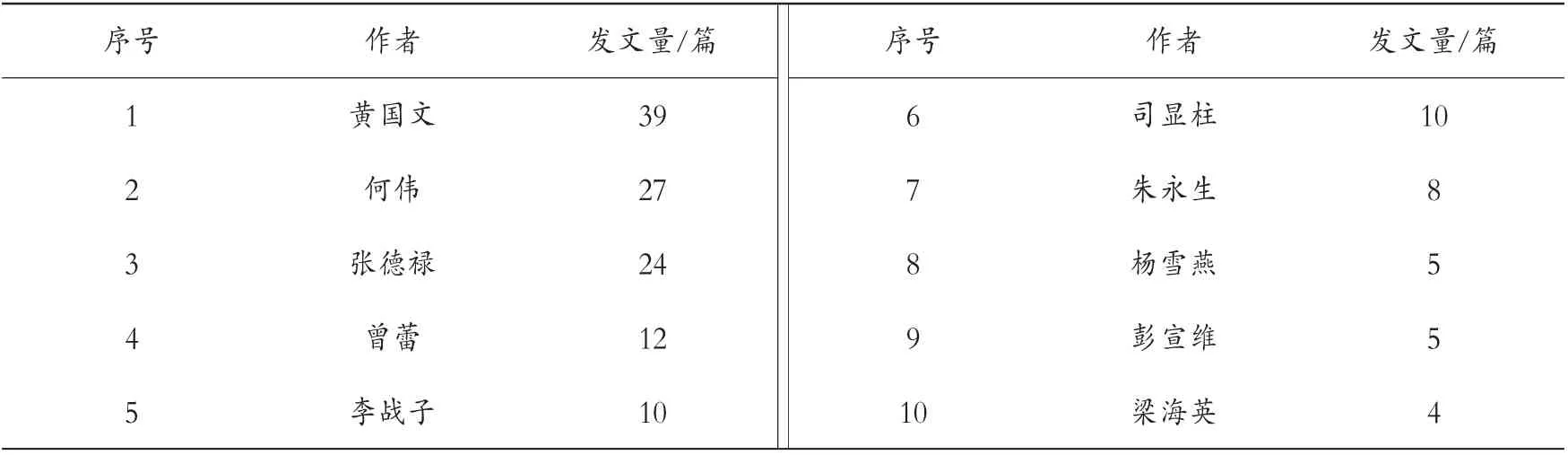

运行CiteSpace 软件,Node types 设为“Author”,时间跨度设为2000—2020,时间切片为1年,我们得到节点数为354,连线数为110,密度为0.0018 的SFL 作者共现图谱(如图2 所示)。 图谱中形成了以黄国文、何伟和张德禄为首的网络结构。 但总体来看,整个图谱网络分布较零散,各作者节点间连线较少。 这说明该研究领域的作者之间合作交流较少,学术联系有待加强。

图2 作者共现知识网络图谱

笔者通过CiteSpace 统计结果得出, 总样本的729 篇文献涉及354 位作者。 表2 列出了2000—2020 年发文量排名居前十的作者。其中,黄国文发文数量位居第一,何伟、张德禄、曾蕾和李战子等学者位居其后。 作者图谱分析表明我国学者在SFL 领域的学术联系较弱,学者间的学术交流与合作亟待加强。

表2 排名前十的核心作者及其发文量

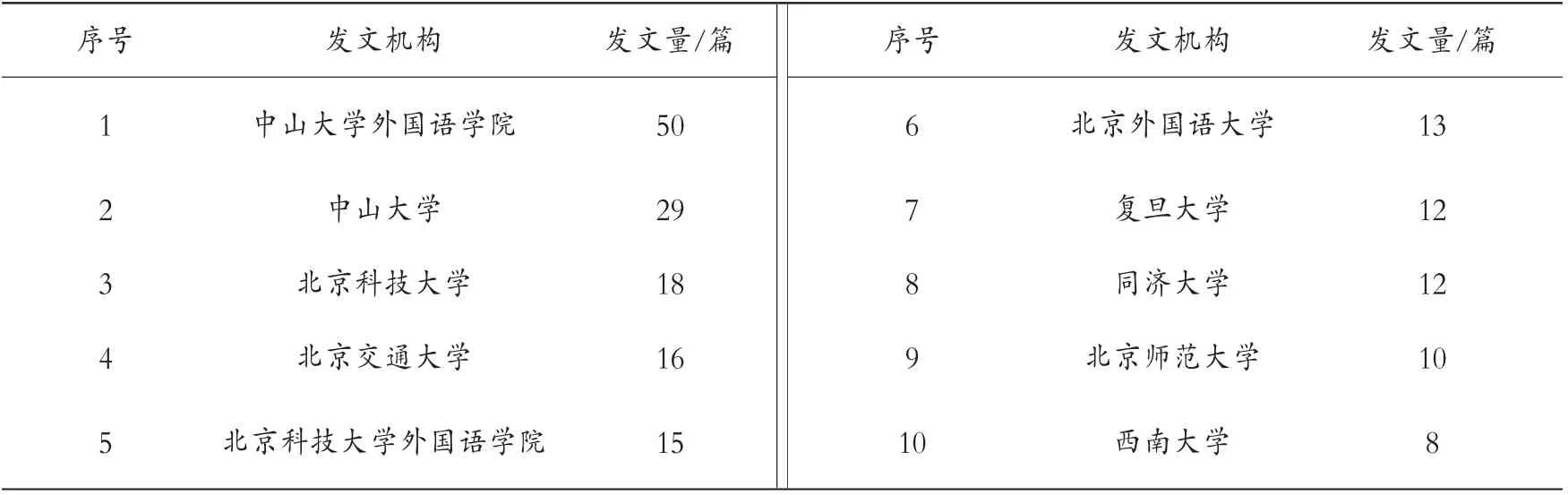

共现图谱(如图3 所示)显示国内SFL 核心研究机构,涉及46 个相关主要研究机构。 从聚合关系来看,该共现网络呈散状分布,节点间连线较少,说明各研究机构间合作交流较少。 图谱中,节点最大、连线最多的机构为中山大学外国语学院,共发表相关文章50 篇,这表明该机构对SFL 的研究成果较为显著。 发文量紧随其后的是中山大学、北京科技大学、上海交通大学和北京科技大学外国语学院等机构(如表3 所示)。 从发文机构的学科属性来看,国内SFL 的研究机构主要是外语类院校和大学的外语学院,这说明外语界对SFL 的研究较多。 最后,从学科融合视角来看,相关研究机构学科属性较单一,这表明SFL 的跨学科性尚待加强。

图3 核心机构共现图谱

表3 排名前十的主要发文机构

(二)研究热点

关键词是对一篇文献核心内容的提炼,高度概括了文章的主要研究内容,某领域关键词出现频率较高即反映了该领域研究热点。 关键词聚类分析是以关键词共现分析为基础,通过聚类统计法将关键词共现网络关系简化成数量相对较少聚类的过程[8]。 以下以关键词聚类分析法对2000—2020 年间国内SFL 的研究情况进行分析, 以探求我国SFL 在不同发展阶段的研究热点。

运行CiteSpace,Node types 设为“Keywords”,其他参数设置与机构参数同,运行LLR 算法,得到如图3 所示的关键词聚类网络图,共涉及17 个聚类编号。 聚类编号越小,说明该聚类文献数量越多,其包含的节点数越多,聚类规模越大[9]。其中,排名前十的关键词聚类规模从大到小依次为:#0 系统功能语言学、#1 人际意义、#2 投射、#3 系统功能语法、#4 评价理论、#5 功能、#6 功能语言学、#7 及物性、#8 语篇分析、#9 语法隐喻。以上关键词聚类反映了我国2000—2020 年SFL 的研究热点。

聚类视图作为CiteSpace 可视化分析的一种,侧重体现聚类间的结构特征,突出关键节点及重要连接[10]。 通过分析聚类图谱,我们可直观地了解该领域研究热点,从而为其今后的发展提供参考。 图4 为SFL 研究的关键词聚类分析图谱,图中左上角数据中的Q值和S值是判断图谱绘制效果的重要依据(S:平均轮廓值,Q:模块值)。Q的取值区间为[0,1),陈悦等[10]认为,当Q>0.3 时,表明图谱中聚类结构较显著;S>0.7 时,说明聚类效果信度较高;S>0.5 时,表明聚类结果较合理。 在本次聚类中,S=0.8755,Q=0.5047。 因此,我们认为本次聚类结构和聚类结果合理,该聚类分析图谱有较高参考价值。

图4 关键词聚类知识图谱

在关键词聚类知识图谱基础上,在“Cluster”菜单栏中选择“Summarization of Clusters”, 并选取前十个聚类号的前五个标签词,得到关键词共现网络聚类表(如表4 所示)。

表4 关键词共现网络聚类表

对各聚类的关键词进行分析,我们可以得出以下结论:从研究方法看,SFL 的研究既包含理论研究,也包含实际应用研究。 其中,理论研究涉及较多的包括人际功能、投射、评价理论、及物性、语法隐喻、语境和语类等。 从研究对象看,相关研究涉及科学语篇、教育语篇、翻译文本和法律语篇等。

(三)研究前沿

突现词是某时间段内被引频次突然增多的关键词, 可用来反应某一时间段内的研究前沿。 为进一步探索我国SFL 研究趋势,运行CiteSpace,参数设置“Burstterms”,得到关键词突现图(如图5 所示)。

图5 关键词突现图

从图中可看出,2000—2020 年国内对SFL 的研究共出现了六个突现词。 前十年(2000—2010)的突现词包括“语篇分析”和“系统功能语法”。21 世纪初,语篇分析在语言学乃至整个人文社科领域迅速发展,从单一的语言分析发展成了一个综合的研究领域。 一些新兴的语篇形式也引起了语篇分析者的注意[11],如网络语言、电子语篇和新闻媒体语篇等。 此外,Halliday 在21 世纪初加大了对语言功能和SFL 自身理论的研究,这也促使了“系统功能语法”成为该阶段研究热点。

后十年(2011—2020)的突现词涉及“情态”“意义”“生态语言学”和“系统功能语言学”。 其中“生态语言学”和“系统功能语言学”凸显度较高。 生态语言学(Eco-linguistics)最早由华南农业大学黄国文教授提出, 它是一个由生态学和语言学融合而成的交叉学科, 也是近几年发展起来的一个新兴的语言学分支[12]。 近年来,国内学界对生态语言学的探究主要基于SFL 相关理论,分析二者的关联性以及SFL 对生态语言学和生态话语分析的启示[13]。 何伟等[14]结合SFL 及物性理论,建构了体现国际生态话语特点的及物性分析模式。 苗兴伟等[15]在基于Halliday对意义系统的进化过程及其分类的理论基础上,提出了生态语言学研究的不同维度。 生态语言学的兴起和发展,使得学界对生态话语分析的关注越来越多;而SFL 作为话语分析的重要理论之一,研究者们往往把生态语言学和生态话语分析与SFL 进行联系,因此二者结合的研究逐渐增多[16]。 这也促使了“系统功能语言学”成为该阶段的研究热词之一。

(四)研究趋势

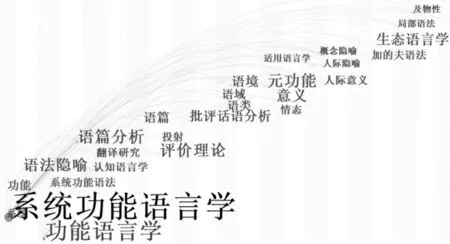

关键词时序图可用来反映某一研究领域随时间变化的主要研究内容和研究主题,在一定程度上能反映某一时间段内的研究趋势。运行CiteSpace,在关键词共现分析基础上,按时间片段生成关键词时序图谱(如图6 所示)。

从关键词时序图谱(如图6 所示)可以看出,国内对SFL 的研究在不同时间段的关注点各有差异。 结合本文的关键词聚类标签词表和关键词时序图来看,可以将该领域研究分为三大研究主题:理论研究、实际应用研究和学科融合研究。

图6 关键词时序图谱

1.理论研究

在2000—2020 年间,国内学者对SFL 本身的理论研究主要包括纯理功能、评价理论和语法隐喻等。

(1)纯理功能:纯理功能包括概念功能、人际功能和语篇功能。 其中,学界对概念功能中的及物性理论和人际功能研究较多。 及物性作为SFL 的重要语法理论之一,一直是近二十年来语言学家们关注的焦点。 胡壮麟、朱永生等[17]将及物性定义为一个语义系统,它可把人们在现实世界中的所见所为分成若干不同过程, 并指明与各种过程有关的参与者和环境成分。 近些年来,随着生态语言学的兴起,于晖等学者[18]基于及物性理论和生态哲学观,探究了生态话语及物性分析模式在教育语篇中的应用,揭示了教育语篇中蕴含的生态观。 此外,人际功能也受到国内语言学家的广泛关注。 人际功能指人们通过语言建立人与人之间的关系, 表达个人对客观世界的看法和态度, 并在一定程度上影响他人的言行举止。 综观已有研究,学界对人际功能的探究主要聚焦于广告语篇、演讲语篇和学术语篇的人际意义分析,致力于探究不同类型语篇是如何体现人际意义的以及如何实现语篇原本想传达的目的[19-20]。

(2)评价理论:Martin 等人从话语语义学视角把评价资源范畴化为“评价系统” , 创立了评价理论[21]。 自2001 年王振华对评价系统作了详细介绍后,评价理论在中国的研究真正开始了[22]。Martin 和Rose[23]曾指出, 评价理论旨在揭示交际中作者和说话人如何通过语言资源确定立场、评价态度、建构角色和磋商关系, 从而与观点相似的听读者结成同盟, 最终实现交际目的。Martin 和White[24]将评价理论分成三个子系统:态度、介入和级差。 查阅相关文献,国内对评价理论的研究已从理论本身扩展到了语篇分析、外语教学和翻译研究等领域。 如蒋国东等[25]以介入系统为理论框架, 分析“一带一路”对外新闻语料中所蕴含的介入策略, 探究了影响介入策略分布和使用的因素, 以揭示其独特的对话互动模式和运行机制。

(3)语法隐喻理论:SFL 对语法隐喻的研究始自Halliday,他在1985 年的《功能语法导论》中的最后一章专门探讨了语法隐喻。 Halliday 认为语法隐喻主要见之于概念功能和人际功能。此后,国内许多研究者也对语法隐喻作了详细介绍和研究[26,27]。近几年语法隐喻也广泛与认知语言学联系,出现了学科融合的发展趋势。

2.应用研究

自2009 年第36 届国际系统功能语言学大会在清华大学召开, 胡壮麟和朱永生围绕SFL的适用语言学特性对Halliday 做了深入访谈,Haliday 明确阐释了SFL 以问题为导向的学科性质。之后,学界对SFL 的应用研究不断增多。国内对SFL 的应用研究主要着眼于对语篇及话语分析、三大元功能的应用等。 语篇和话语分析可用来描述和解释语言如何在社会交际活动中发挥作用,揭示语言在社会活动中的重要性。 话语分析包括多模态话语分析、批评话语分析、和谐话语分析和近几年新兴的生态话语分析,其研究对象广泛,涉及文学语篇、翻译文本、教师课堂话语和新闻语篇等。

朱永生[28]曾指出,SFL 是多模态话语分析的主要理论基础,也是最适合多模态话语研究的理论框架[29]。 多模态语篇主要涉及人类不同感知模态和符号系统,包括文字、音乐、图片和影像等多种社会符号。 现阶段,多模态分析法已广泛应用于课堂教学、新闻海报和演讲语篇中。如张德禄等[30]在借用Kress 和Van Leeuwen 视觉语法理论基础上,探讨了英语课堂多模态话语中教师不同模态的配合与协同,揭示了不同教学阶段的不同教学目标决定了课堂不同模态的运用。 此外,李德志[31]探究了多模态话语分析和视觉语法理论在广告类超文本语篇分析中的可行性,解读了图像符号在广告语篇中的构建意义。 从收集到的样本文献来看,多模态一直是SFL 领域的研究热点。

批评话语分析(Critical Discourse Analysis, 简称CDA) 旨在探究语言、权力和意识形态之间的关系。 它将意识形态视为人们“理解世界、整理归纳经验时所持有的总观点和看法”[32],以揭示语篇如何源于社会结构和权力关系, 又如何为之服务[33]。 CDA“为研究话语与各领域社会文化发展间的关系提供了理论与方法”[34]。

和谐话语分析受中国儒家和道家思想影响,将人类社会视为生态系统的一部分,注重观察人与其他有机体以及语言与生态系统间的关系,主张人与自然和谐相处[35]。 黄国文[36]指出,和谐话语分析是在中国语境下提出的, 目的在于促进人与人之间、人与其他物种之间、人与自然之间以及语言与生态之间的和谐关系。 在社会这一整个生态系统中,推动整个生态系统各参与者之间的和谐共生是人类的最终目的。 因此,近年来学界对和谐话语的分析大多与生态话语紧密联系,探究二者的相关性。

对语篇的生态分析,即生态话语分析(Ecological Discourse Analysis)已成为生态语言学的主要研究路径之一[37]。 综观已有研究,大多数文献主要基于及物性和评价系统对语言进行生态话语分析。 如李淑晶等[38]基于评价理论,从生态语言学视角分析特朗普总统宣布美国退出《巴黎气候协定》演讲中的评价资源,以验证其可操作性。 于晖等[18]基于及物性理论中及物模式与作格模式的互补性, 在生态哲学观的指导下分析了教育语篇中涉及的不同语义生态取向,探究教育语篇蕴含的生态观。

3.学科融合研究

跨学科或各学科融合发展已成为现代语言学界的研究趋势。 它一方面能拓宽某一学科的研究领域,另一方面还能为相关研究提供新思路和新方法。 现阶段,SFL 逐渐呈现出跨学科发展态势,主要包括与语言教学、认知语言学、心理语言学和翻译学等领域的结合研究。

与语言教学的融合:21 世纪初,随着SFL 进入适用语言学阶段,相关理论逐渐应用于语言教学中。 如张德禄[29]基于SFL 理论,探究了多模态话语理论与媒体技术在外语教学中的应用,为外语教学提供了有益的实践指导。 龚长华[39]运用“语域理论”(register)对英语课堂话语进行分析,为评价课堂教学设计、提高课堂教学效果提供了语言学视角。 李燕飞等[40]依据教学经验和实践, 提出了基于SFL 的多元读写教学法框架。 以上研究均基于SFL 相关理论,证实了SFL在语言教学中的适用性。

与认知语言学(认知—功能)的融合:认知语言学与功能语言学均秉承基于使用(usagebased)的语言观。 语言使用与语法形成均始于个体与世界的互动,成于群体达成的共识与规约[41]。目前,学界对二者的结合多以认知—功能视角来分析某一语言现象或具体语篇。如缪海涛等[42]以英语中的名化现象为研究对象,综合功能派和认知派对英语名化认知功能的分析,对其分别进行了认知性功能和功能性认知的研究。 此外,王萌等[43]聚焦英语口语语篇中的省略现象,在“认知—功能”视角下,解析了口语语篇中的省略现象并试图挖掘其“认知—功能”理据。 文秋芳[44]融合认知语言学与功能语言学,分析了演讲语篇中“人类命运共同体”的三大元功能。以上研究结合SFL 与认知功能视角,证实了二者交叉研究的科学性与适用性,为SFL 的研究增加了新的理论研究视角,同时也为认知语言学相关研究提供了新的研究理论。

与心理语言学的融合:随着各种语言和心理现象的出现,相关学者致力于探究语言活动中的心理过程,心理语言学由此不断发展壮大。 学界逐渐将SFL 与心理语言学进行结合研究,以SFL 相关理论为分析框架,探究其在案例分析中的可行性与可解释性。 如严世清[45]以某汉语方言者脑部术后出现的失语症为案例,运用SFL 中的及物性和言语功能理论对该案例进行了多维分析,揭示了SFL 理论在心理学研究领域的适用性。 此类研究结合SFL 与心理语言学,证明了SFL 在心理语言学界的理论价值,拓展了SFL 理论的研究维度。

与翻译学的融合:SFL 与翻译学的融合研究主要表现在对翻译质量评估和译文功能对等方面。 近年来,Christian M.I.M. Matthiessen 等[46]从SFL 角度对翻译进行论述,重点探究了如何从元功能视角进行翻译研究,阐释了SFL 理论在翻译研究中的适用性。 在翻译质量评估方面,司显柱[47]论述了以SFL 理论为指导创新翻译研究范式的理据及方式,证实了SFL 理论在翻译研究中的重要性。 翻译研究借鉴了SFL 相关理论来探究其在翻译领域的适切性,其中涉及最多的理论包括评价理论、及物性理论、功能语言观、体裁分析理论、语境理论和纯理功能等。 相关文献基于SFL 相关理论分析不同类型语篇的英汉文本, 重点探究翻译过程中的影响因素[48]、翻译策略[49-50]、译文质量的评估[51]和功能对等方面[52]。 以上研究结合SFL 与翻译学,证实了SFL理论在翻译研究中的适用性。

与语料库语言学的融合:近年来,随着语料库语言学的发展,SFL 也逐渐出现了基于语料库的相关研究。 大多文献基于某一现成语料库或自建语料库,运用SFL 相关理论分析语料库中不同语篇的语类特征、元功能和功能认知解读等方面[53-56]。 随着当前大数据的发展,SFL 与语料库语言学的结合研究将会越来越多。

四、问题与对策

本研究基于CSSCI 语言学类核心期刊,借助CiteSpace 可视化软件,结合定性和定量分析法,对2000—2020 年间国内SFL 的发文量、主要研究作者和机构、研究趋势、热点和前沿进行了可视化分析。 研究发现:2000—2020 年间国内SFL 领域的研究成果颇为丰富。 从发文量来看,2000—2020 年间SFL 发文量呈上升趋势,近些年发文量趋于平稳,产出成果相对成熟;从发文作者和机构来看,2000—2020 年间SFL 研究主要以黄国文、 何伟和张德禄等学者为核心作者群, 中山大学和北京科技大学为核心研究机构。 从对关键词的分析来看,SFL 研究在2000—2020 年间的研究热点主要涉及“人际意义”“投射”“系统功能语法”“评价理论”“及物性”和“语篇分析”等方面;最新研究前沿与“生态语言学”和“生态话语分析”紧密联系;研究趋势从对理论的研究拓展到实际应用研究,再到现阶段的学科融合研究,如与认知语言学、翻译学和语料库语言学等领域的结合,顺应了当今跨学科发展态势。 从研究方法看,前十年(2000—2010)主要以定性研究为主,多为理论性研究,其中涉及较多的理论包括及物性、人际意义、语法隐喻和评价理论等;后十年(2011—2020)兼顾定性和定量研究,相关实证应用研究越来越多,如语篇、话语分析和元功能的应用等。 但当前SFL 研究也存在不足。 首先,学科融合和互补的深度及广度有待进一步增强,且与新兴学科的交叉研究较少;其次,从整体框架看,现有研究对语音和音系方面研究较匮乏;再者,在语篇分析领域,大多数研究以文学语篇、教学语篇、新闻语篇和演讲语篇等为研究对象,而对法律语篇、政治语篇和医患语篇等该类常出现利害冲突的语篇研究较少。 此外,现有多数研究立足于西方语言和文化等现象(如基于SFL 理论探究英语语篇、西方文学翻译问题等),基于中国本土的语言、语篇和文化等现象研究较少。

基于本文研究结论,并结合我国当前SFL 研究现状,笔者提出以下建议:

其一,打破学术壁垒,深化学科融合,进一步增强跨学科研究的深度和广度。 近几年国内SFL 研究虽有与其他学科结合, 但其融合的深度有待进一步加强。 如SFL 与心理语言学的交叉研究较少,二者的融合研究尚待深化。此外,SFL 还应加强与其他新兴交叉学科研究的结合,如与语言类型学、生物语言学、计算语言学和人工智能等领域的交叉研究,在顺应时代发展条件下拓宽当前SFL 研究维度。 同时,学界应借助跨学科理论和相关技术手段(如计算机辅助性研究),形成跨学科视角下的团队性合作研究,提升研究的创新性。

其二,增加SFL 在语音和音系领域的研究。从整体来看,现有SFL 研究对音系学相关领域涉猎较浅。因此,未来研究可更多关注SFL 与语音和音系领域的结合,探究SFL 在语音和音系教学方面的适用性,如语调理论在外语教学和在相关教学语篇分析中的应用,从而为外语教师在音系教学方面及更高层次上的语言学人才培养提供相关帮助。 此外,未来研究也可运用语音学和话语分析相关知识分析言语缺陷患者所存在的言语问题,为临床话语分析提供适用的系统理论框架及相关社会理据,从而在整体上为言语障碍患者的语言表现做出全面系统的分析,进一步促进其后续诊治。

其三,SFL 在语篇分析的研究不应仅局限于文学语篇、教学语篇、新闻语篇和演讲语篇等,也应更多关注法律语篇、政治语篇和医患语篇等该类常出现利害冲突的语篇。 因此,未来研究可将SFL 相关理论运用于利害冲突类语篇的分析,关注不同情境下语言交际与语境之间的关系,挖掘该类语篇中所蕴含的不同语言理据和社会理据,为解决该类语篇中易出现的利害冲突提供帮助,促进社会和谐发展。

其四,增强国内SFL 研究的本土化特征。 综观以往研究,国内SFL 研究大多聚焦于外语界,探究西方的语言和文化现象,对中国本土现象关注较少。 如近些年新兴的生态语言学,它最初着眼于西方的语言现象和生态问题,致力于揭示语言和生态间的普遍规律,从而实现二者在全球范围内的和谐发展。 要实现全球语言和生态之间的和谐共生,则需要各个国家和地区的配合。 因此,我国生态语言学的本土化发展也应立足于我国当前的语言现象和生态问题,针对性地在理论、方法和实践中推动中国生态文明建设,形成具有中国特色的生态语言学和生态话语分析模式。 未来SFL 研究可加强对中国本土语言现象和语篇的关注,如对国学典籍的英译、汉语小句和语篇等探究,增加汉英语篇对比研究,以客观视角看待中国,推进SFL 在不同层面上的本土化发展。

其五,未来研究可将生态视角融入语言教育领域。 如在外语教学课堂中,教师及相关人员应注重语言教学和学习的生态性,给学生创造一个给养丰富的学习环境,以提升学生学习效果,从而推进生态视角下的语言教育研究,进一步提升语言教育的整体质量。

本研究以国内CSSCI 语言学类收录的有关SFL 文献为研究样本,文献来源具有一定代表性和权威性;此外,本文基于样本文献,综合分析了2000—2020 年间SFL 学科的整体发展脉络,并致力于探究SFL 在理论、应用和学科融合方面的演变历程,分析较全面,研究结果有助于相关学者构建对该学科的整体认知。 笔者希望本研究能为国内相关学者厘清SFL 的整体发展概况提供帮助,同时也为国内SFL 学科的未来研究提供参考和借鉴。 然而,本研究也存在一定局限。 首先,本研究样本只选取了2000—2020 年间国内SFL 发文量居前十的核心期刊,研究时段和样本覆盖范围不全面。 因此,未来研究可在此基础上扩大样本期刊来源,拓宽研究时段,从而增强研究结果的准确性和严谨性。 其次,本研究只选取了2000—2020 年间国内的相关文献,未涉及国外相关研究。 因此,未来研究可同时兼顾国外和国内相关文献,对比分析国内外SFL 研究概况,拓宽研究维度,以使研究更具全面性及准确性。