视角与方法:“丝绸之路”艺术研究中的跨门类研究

程雅娟/南京艺术学院 艺术学研究所,江苏 南京 210013

一、跨门类研究理论与“丝绸之路”艺术史

“跨门类艺术史”研究理论以传统艺术学史、艺术学理论为理论基础,借鉴历史学、考古学、人类学为理论基础学科的视域与成果,并拓展传统的研究方法、材料,从单独一个学科门类到贯通多个相关艺术门类(美术、设计、舞蹈、音乐、戏剧等),目的是打通门类壁垒并从多个门类领域汲取知识,通过跨界思考来创造新理念和成果,因为一些有价值的研究成果往往存在传统门类艺术史的缝隙之中。

虽然“跨门类”或“跨学科”经常被视为 20 世纪的术语,但这个概念有着历史渊源,最显著的是古希腊哲学。在近代艺术教育理念的实施过程中,曾经在设计实践教育方面出现过一个跨门类艺术的伟大的实践先例——国立包豪斯学院。沃尔特·格罗皮乌斯 (Walter Gropius) 于 1919 年担任国立包豪斯学院的首位校长。身为建筑师的沃尔特·格罗皮乌斯赞成设计必须为社区服务的观念,主张打破工匠和艺术家之间的障碍。包豪斯的另一个原则是主张教授和学生采用跨门类的设计方法。它设置的课程结合了视觉艺术、建筑、产品和家具设计,甚至还跨越了纺织品和服装设计、戏剧、新媒体艺术等。包豪斯跨门类设计教育实践的影响是显著的,对于我们现在的艺术史研究与艺术史课程都有启发性。

目前,艺术史研究中的跨门类方法虽然尚在不断探索与逐渐明晰之中,但有一些特殊艺术门类史的研究却已经早早实践了跨门类艺术史的方法,如“丝绸之路艺术史”“中日艺术交流史”“东西艺术比较史”等。这类艺术史因为建立在某个特定地理界域、时期、政治、族群、民俗、宗教、文明发展程度之上,而受限于以上这些特殊条件的共同特征通常会体现在其音乐、舞蹈、绘画、文物等多种形式之中。因此,对于这类艺术史的形态总结与归纳,需要打通艺术门类各个领域,以交互及多元视角来揭示其“史”的内涵与外延,形成对此类特殊艺术史和艺术史学的“整体性”逻辑思维认识,确立这类艺术史的“公共阐释”与“公共史学”价值。

二、“丝绸之路”艺术史研究中的跨门类运用实例

(一)犍陀罗艺术的跨门类研究

犍陀罗是位于今巴基斯坦西北部和阿富汗东北部一个地区的古老名称,于公元前 6 世纪被波斯阿契美尼德帝国征服,公元前 327 年被亚历山大大帝征服,由亚历山大大帝希腊化时代开始,直至伊斯兰教传入之前蓬勃。犍陀罗艺术是古希腊艺术与佛教文化融合的结果,其希腊化佛教造像艺术对印度南部和东部产生过相当大的影响,影响力远至东亚的中国、朝鲜、日本。

在国际丝路学界,艺术史家们将犍陀罗雕刻称为“希腊式”的佛教美术而引起欧洲学者的诸多关注。1980 年以后,意大利考古探险队对斯瓦特地区发掘报告的逐刊出版,马歇尔对塔克西拉发掘报告的刊布,使得健陀罗地区大规模的发掘活动开始出现。之后犍陀罗地区出土的雕刻、舍利容器、佛教写本、铭文、碑文等佛教重要文物呈现于世,引起全世界学界的广泛关注。[1]

犍陀罗艺术独特的希腊式风格与魅力,激发了诸多门类的学者的学术热情,其中主流研究在美术学方面,侧重犍陀罗造像风格的演变研究。例如:王蕴锦《犍陀罗与马图拉造像艺术比较研究》,闫飞、李勇《犍陀罗佛传艺术的多辩之源》,闫飞《犍陀罗佛传图像艺术探究》,耿剑《“定光佛授记”与定光佛——犍陀罗与克孜尔定光佛造像的比较研究》,这类论文以某个犍陀罗个案作为研究目标,结合佛教文书和美术学进行比较研究。研究方法以造像传播的时间线或地理线作为主要线索,分析在传播过程中构图、造型、细节、雕塑手法上的变化,同时将造像与文书进行比对研究,带有问题性地探索在传播过程中发生的改变及原因。

设计学对于犍陀罗艺术的研究,集中于具有犍陀罗风格纹样的纺织品、陶器、家具、建筑装饰构件,如卫艺林、邓可卉、梅蓉所著《民丰尼雅遗址出土蜡染棉布边饰纹样“鱼龙纹”的界定》一文,认为纺织品上的纹样并非中国传统的龙纹或鱼龙纹,可能是来自犍陀罗文明的某种植物或其他类型纹样。文章论证过程中主要使用了美术学和工艺美术学两种方法,美术学方法的运用体现在将纹样还原为图案,从图案造型的产生、发展、演变过程,以及希腊、印度、中亚、中国同一种母题图案特征的比对分析中,用图像学方法归纳出传播过程,以及传播过程中所蕴含的文明。同时,由于研究的载体包括了铜镜、纺织品、画像石、金银器等,不可避免要涉及工艺技术,实际上是结合了美术学与设计学的研究方法。

犍陀罗圣物研究方面:David Jongeward的《犍陀罗佛教圣物(犍陀罗研究)》,更是跨门类使用了艺术史学、佛教史学、古印度史学、考古学、金石学、语言学和钱币学的方法,阐明这些圣物的意义和功能,描述了犍陀罗圣物的类型,以及对圣物上铭文的古文字学和语言学解释。

犍陀罗地区印章研究:Judith A.Lerner的《从大夏到犍陀罗的印章和令牌》,展示了Amanur Rahman 藏品中的大夏与犍陀罗印章和令牌。该地区先后受到萨珊波斯人、匈奴人部落和土耳其人的控制,是佛教、印度教和琐罗亚斯德教等宗教信仰的发源地。许多影响反映在该地区制作和使用的印章风格中。在讨论这些印章时,作者使用了钱币、文本遗存、雕塑、绘画、装饰艺术甚至舞蹈的材料以及相关专门研究方法。这种结合美术学、设计学、舞蹈的跨门类研究方法使得印章研究成果更加客观可信。

犍陀罗地区建筑研究:犍陀罗拥有种类繁多的建筑遗迹和雕塑。几十年来,其建筑发展演变过程的问题,一直困扰着南亚和中亚的学者。宾夕法尼亚天普大学艺术史和考古系助理教授Kurt A Behrendt的《犍陀罗的佛教建筑》,首次令人信服地描述了公元前 2 世纪至公元 8 世纪古代犍陀罗佛教圣地的建筑发展过程,运用美术学对建筑雕塑、纹饰进行研究,运用建筑学讨论白沙瓦、斯瓦特和塔克西拉的建筑和雕塑的区域差异,最后给出了犍陀罗的建筑和雕塑的时间顺序框架。其实不仅是这本著作,许多研究犍陀罗艺术的书籍都须运用美术学、建筑学的方法进行综合研究,因为宗教类建筑中雕塑艺术与建筑结构本身密不可分。

综上所述,对于犍陀罗艺术的研究以佛教雕塑为主要研究对象,兼及工艺美术、建筑、钱币、印章等研究材料。对其整体艺术风格与艺术理论的研究与归纳,必须建立在跨越艺术门类的方法,跨越学科的认知之上,才能在丝绸之路学术领域结出硕果。

(二)中西亚细密画的跨门类研究

“细密画”英文“Miniature”,词源为拉丁文“Miniare”,原意指用红色描绘字头或题目,后来泛指各种小型插图与装饰。中西亚细密画是人类文明宝库的珍贵遗产。中西亚之域地缘位置独特、众多族群聚居、多种宗教并存、多元文化交汇,细密画是多元文明交融的结晶。[2]更重要的是,“丝绸之路”是一条双向流通的文明通道,艺术与文明不仅从西向东,且从东向西的影响从未停止,例如中国宋元绘画与造物艺术就对中西亚细密画艺术产生过系列影响。

该研究领域的部分成果来自中亚学者,如中央美术学院的伊朗籍博士纳思霖·达斯坦(Zahra Dastan)的博士论文《伊朗细密画中的中国绘画元素》。纳思霖·达斯坦是具有中亚艺术史学术背景的学者,对伊朗细密画《列王纪》中出现的东方风格纹饰与中国本土纹饰进行比对分析,系中西亚细密画研究中突破设计、美术门类研究方法的先行者。这两个门类研究方法的跨越还体现在服饰研究上,如对于《迪穆特列王纪》的插图研究,作者认为来自中国地区绘画和艺术的影响更多地表现在人物脸型、武器和中国式的服饰造型上面,但对于中国宋元绘画史、工艺美术史尚缺乏专业的学术背景,因此论文还是属于外域学者对中国元素的分析,但其开阔的思路和跨门类艺术的思维方式却很值得丝路研究学者借鉴。

西方研究成果集中在对某部细密画版本的研究,如法国出生的艺术史学家和考古学家奥列格·格拉巴尔(Oleg Grabar)所著《史诗图像和当代历史:大蒙古沙赫纳玛》,主要对著名的细密画史诗《大蒙古沙赫纳玛》进行解读,强调对画面故事来源的分析,未提及艺术形成中的中国传统艺术元素。东康涅狄格州立大学历史系助理教授Stefan Kamola所著《大蒙古史记》,从文学与历史角度概述了伊尔汗国早期的行政史和史学。旁遮普大学的萨米娜·齐亚的《中国对波斯手稿插图的影响》《中国风图案的波斯寓言——龙和凤凰》明确提出了细密画中的中国艺术元素的存在。

国内学者如北京外国语大学的穆宏燕著有论文《波斯细密画插图的隐含叙事》《摩尼教经书插图的发展与世俗化转型》《“蒙古大<列王纪>”:波斯细密画走向成熟之作》等,多从波斯文献角度进行解读。

实际上,中西亚细密画中的中国文明是宋元绘画、工艺、建筑、文学各方面艺术,通过蒙古人传播至中亚之后浓缩在图像上的结果。由于中国文献中能反映宋元艺术对中亚细密画影响的相关文献记录寥寥,因此对细密画的研究必须打通包括美术学、设计学、建筑学、舞蹈学等门类的鸿沟,运用跨门类的艺术史研究方法,才能对中西亚细密画中的中国文明进行透窃的研究。

三、跨门类艺术史研究方法在“丝绸之路”艺术研究上的优势

对于“丝绸之路”艺术史这种地理与时空跨越极大的专门史,跨门类艺术史研究方法能打通不同门类之间的视域、材料、方法,从而在不同媒介中找到相同的或触类旁通的线索,获得断代、定性的突破口。

(一)跨门类艺术史研究是对过度专业化弊端的弥补

数十年来,各门类艺术史都遵循各自门类的研究方法与范式,但是过度专业化容易局限在专业知识结构限制和认识论问题之中。当跨门类艺术者在合作或研究新问题解决方案时,很多信息会反馈给所涉及的各个门类。因此,不同艺术史门类人员和跨门类研究人员之间可以被视为彼此互补的关系。例如,长期以来,图像学理论被认为是解读艺术史的基础研究路径,但是图像学的滥用造成了艺术史研究中的误读,最为典型的如“相似即为流传”,其实这也并非完全不可理解,因为许多艺术现象经历千年变化,要完全循迹出严谨的演变证据链不切实际。但是对于图像学研究的困境并非没有办法突破,跨门类的艺术史研究方法即是弥补缺憾的有效手段。

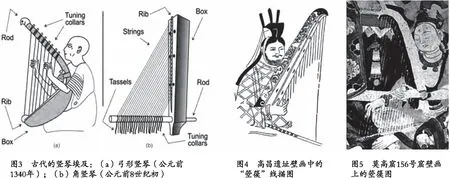

本文引用吐鲁番地区出土的《唐字绘卷》为例来论证。1900年前后,由格伦威尔德和冯·勒柯克组织的德国吐鲁番探险队在吐鲁番地区获得一张神秘的《唐字绘卷》,带入德国柏林的亚洲—印度艺术博物馆后奉为密宝。这幅《唐字绘卷》经过重新拼接后呈现出强烈的细密画风格,对于此绘卷的解读与用途,法兰西学院丝路学科带头人葛乐耐教授认为“这是一幅吐鲁番地区独立的《十二宫星宿》绘画”[3],但许多学者认为此观点存在许多矛盾点,对于这样的“孤品”该如何解读?作者对其中一幅《湿婆—鲁德拉的神话》的考证即参照了音乐学与美术学的方法。譬如美术学中图像学的研究方法的使用:吐鲁番出土的《唐字绘卷》中,鲁德拉扛着“弓箭”坐于宝座之上(图1)。在印度河流域莫亨霍达罗(Mohenjodaro)(公元前3300—1300)考古现场出土了著名的滑石印章,其中一块表现了最早的“原始湿婆”形象(图2)。这枚印章的名字叫“pashupati”,意思是“动物之王”,是湿婆的一个绰号。湿婆坐在中间,左侧为跳跃的老虎,它前身跃起扑向湿婆,其姿态与吐鲁番出土的《唐字绘卷》上的“湿婆—鲁德拉”完全一样。从美术学的图像研究方法来看:德国柏林的亚洲—印度艺术博物馆《唐字绘卷》与滑石印章上的“湿婆”似乎存在流传关系,但这样的图像学对比显然缺乏科学论据,或者说仅仅图像上的“相似性”难以判定两者相同。因此,本文再引用音乐学有关乐器中“竖琴”的发展史分析(图3—5),因为吐鲁番当地画工在绘制《唐字绘卷》的时候,选用了当时当地盛行的“箜篌”(竖琴),作为早期弓形竖琴的替代品绘制在了湿婆的左上方,表示鲁特拉—湿婆最喜欢的乐器“维纳”,象征了湿婆的娜塔罗伽身份。因此,在历史学基础之上,综合美术学的图像对比和音乐学方面对乐器的考证,基本上可以得出结论:该绘卷是目前吐鲁番地区最早的《吠陀神话》绘卷中的《湿婆—鲁德拉的神话》片段。

综上所述,跨门类艺术史研究方法可被视为过度专业化弊端的补救措施,避免了过度专业化造成的论证线索单一和方法不够科学的弊病,跨门类的艺术史研究使得“丝绸之路”艺术史的结论更加扎实而客观。

(二)跨门类艺术史研究易形成完整的论证线索

在“丝绸之路”艺术史研究中,相同媒介的论证线索一般难以完整,原因包括:不科学的考古挖掘造成的文化层破坏,文物被私人收藏或收购后不展出,中亚地区战乱频繁对文物的损坏等。正是在这种不够理想的研究条件下,形成跨媒介的论证线索成为了一种挽救性的研究方法,而跨门类艺术史研究方法则是形成跨媒介的论证线索的有效途径。

如对伊朗细密画《列王纪》中的东方绘画元素进行研究时,其图像上的舞蹈、工艺美术品、服饰品、宗教艺术反映了跨越中国与伊朗之间的艺术共性,既需要借助各门类艺术的专门史研究方法与材料,也需要在此基础上建立更为广泛的跨门类艺术史学观念、审美观念、民俗观念、民族观念,形成跨媒介的完整论证线索,才能从图中读出东方艺术如何通过蒙古传入伊朗地区。

又如舞蹈图像的流传必须依靠壁画、陶瓷器、金银器、纺织品等多种媒介材质,因此对于“丝绸之路”舞蹈的研究大都必须涉及跨门类材料。周仪的《胡汉乐舞文化交流中汉代舞蹈的新变》运用了美术学中对于画像砖的研究,使用这类画像砖材料必须遵从美术学的断代与画面故事解读方法。陈卉的《滋生与嬗变: 丝绸之路上的佛教乐舞》则主要使用了敦煌莫高窟、龟兹石窟等壁画中的乐舞图像比对音乐史籍进行研究,而石窟壁画一直属于美术学的研究范畴,其壁画断代与研究方法必须借鉴美术学的研究方法。

四、跨门类艺术史研究方法对传统研究的挑战

(一)跨门类艺术史研究需要建立宽广但却聚焦的知识储备

跨门类艺术史研究的终极目标不仅要确立一种独特的研究理论,而且要能利用这种跨越门类方法、材料、视域的方法打破传统研究无法突破的壁垒。跨门类艺术史研究需要建立宽广但却聚焦的知识储备。

目前,从中国专业领域硕士和博士的人才培养现状来看,硕博士或研究人员都曾经历较为完整而系统的专业课程知识的教学培养,而突破本专业知识的限制较为困难,需要阅读大量不同门类的基础书籍,才能完成基础知识储备到专业门类知识的精通。

跨门类艺术史的知识储备不应是毫无目标的学海遨游,而是确立一个大致研究目标,这类目标本系“跨门类艺术史”的研究范畴,制定阅读与学习计划,完成主系与谱系知识的储备,建立一个与目标相符的研究知识体系、理论体系。对于我国目前的硕士研究生课程体系,完全可以建立以某个时段、区域艺术史为主的特色研究目标,在设置研究生基础课程体系时,注重跨门类艺术史课程的结构搭建,帮助学生完成宽广但却聚焦的知识储备,以便在高年级时结出学术硕果。

(二)跨门类艺术史需要形成二元或多元的门类交叉机制

跨门类艺术史涉及两个门类的交叉称为“二元交叉”,涉及两个门类以上的交叉,称为“多元交叉”(包括“三元交叉”、“四元交叉”等)。譬如,音乐学属于艺术学学科领域,美术学也属于艺术学学科领域,将美术学的学科理论、概念、方法等移植于音乐学,形成音乐美术学,我们称其为同域二元交叉门类,有些文物的研究需要结合音乐学、美术学、设计学的交叉,则属于“多元门类”交叉。

“机制”指的是“一个工作系统的组织或者部分之间相互作用的过程和方式。”[4]“移植”是科学发展的一种主要方法。大多数的发现都可应用于所在领域以外的领域。而应用于新领域时,往往有助于促成进一步的发现,重大的科学成果往往来自“移植”。[5]每一门艺术门类都有自己的学科思想和基本理论,由此形成本学科的知识体系。在“丝绸之路”艺术研究中,门类方法和思想的移植即是将“供体门类”的基本思想引入到本门类的研究之中的一种学科交叉机制。通过学科思想的转移、整合,延伸出新的跨门类研究域。

每个门类都有自己遵循的研究方法,例如:中国音乐史研究从王光祈的“比较音乐学”开始,到当今研究中的“多重证据法”等多种研究方法;舞蹈学的研究方法包括了舞蹈史料学、舞蹈图像学等;设计学的研究方法包括了设计图像学、设计史料学、设计工程学、工艺美术学、设计社会学等;美术学则主要运用图像学、美术史料学、宗教美术学、美术考古学等方法。

跨门类艺术史需要形成二元或多元的门类交叉机制。以“丝绸之路”艺术史为例,这种交叉机制建立在综合体研究为目标,某些机制为主线,其它研究机制作为辅助的科学研究路线之上。马达教授曾在《音乐教育学跨学科研究的思考》一文中提出音乐教育学跨学科研究的可实现机制。本文借鉴马达教授的跨学科研究理论,运用至跨门类艺术史研究方法中,根据马达教授的观点,常用的跨学科研究方法有以下几种:辐射法、辐集法、比较法、类比法。[6]

辐射法:对于某些知识点,从多元角度与知识层面对研究对象进行发散性的扩散思考,形成多视角多思维模式的研究结论。近年来不少“丝绸之路”艺术史的成果建立在辐射法思维模式之上,例如敦煌学中的“以图辨乐”。刘文荣所著系列论文《敦煌壁画乐器的线形表达——兼谈壁画的以图辨乐与图像叙事》《敦煌壁画中所见鼗鼓与鸡娄鼓兼奏图论考》《党项民族踏歌考——以瓜州东千佛洞西夏第7窟〈涅槃变〉所见乐舞图像为中心》等,这类属于二元门类的交叉,就是从美术学、音乐学不同门类对敦煌壁画中的乐器、乐理进行研究。

辐集法:聚合门类艺术史在不同领域、不同层次所获得的某些发现和认识“集”向某个“结点”,将这个“结点”统一为对某一客观事物的整体认识,并使这个“结点”成为交叉门类产生的生长点。例如“犍陀罗艺术史”研究,美术史、建筑史、设计史都对此有不少研究成果,而这些门类成为一个个“结点”,综述出犍陀罗艺术的整体发展面貌与艺术特征,但是目前,此方面综述类研究成果较为空缺。

比较法:在同一基准条件限制之下(如时间、地点)对两者或多个案例进行局部比较,得出不同案例的主要特征及其成因。在对古印度佛教艺术的犍陀罗与马图拉(1)“马图拉”艺术是始于公元前2世纪的印度艺术的一个流派,以印度马图拉市为中心,“马图拉”艺术区域在古普塔时期之前是印度重要的宗教艺术传播中心,在整个印度次大陆都具有影响力。艺术的甄别问题上,采用的主要方法即比较法。犍陀罗与马图拉艺术主要表现形式是雕塑,但是雕塑上所涵盖的服饰造型、宗教法器、舞蹈动态、乐器完全可采用跨门类的比较法,并结合美术学方法对造像造型进行分析,比较之后可得出较为客观可信的定论。

类比法:通过两个不同事象的比较,找出其类似的属性及共同点,再根据两个对象的比较结果,将其中某一对象的有关知识、理论、结论推移到另一对象中去,从而使研究者获得对后一对象的新认知。中亚细密画研究就是一个典型案例:以中原与中亚相同的时间轴与历史交往事件为依据,以宋元绘画与中亚伊利汗国绘画比较作为主要手段,同时结合设计学中有关纺织品、瓷器、金银器、建筑中的纹样研究方法,通过这些跨门类艺术史证据的总结,找出伊朗地区细密画中含有的中国宋元绘画的特质与艺术精神,从而多角度、多层次认识元代“丝绸之路”艺术交流的本质。

(三)跨门类艺术史研究需要接受差异性理论与新结论

“跨门类艺术史”的路径和研究,以艺术史发展总体规律作为认识和思考的基点,其探讨过程包括引证门类艺术史的研究成果,丰富并吸纳其作为研究资源,特别是挖掘具有“整体性”意识的艺术史及艺术史学理论的价值,从而形成与门类艺术史的关联与沟通,共同构筑起艺术史的交错与边界扩展的多元治史路径。[7]

跨门类艺术史研究须学会尊重并学习不同门类的观点和研究方法,例如,美术学更强调“流传有序”“图文互证”“多重证据法”,而设计学则更侧重使用艺术考古、器物造型、工艺、构造、材质等定量分析法。这两个门类既有文献、图像分析法,也有一定的差异。设计学中的定量法会培养更科学的研究习惯,反过来,美术学科则较少使用定量方法,更多培养对图像的主观理解能力。如果跨门类研究的时候仍然坚持自己的门类态度,则目标计划可能不会实现。与传统门类艺术史学相比,跨门类艺术史研究有助于打破现代门类学术界的鸿沟,从而调动巨大的智力资源。

结 语

在“丝绸之路”艺术专门史研究中,除了新材料的出现,另一种获得突破性研究成果与结论的方法是采用跨门类的研究视角。通过建立多元证链的研究方法,沟通不同研究媒介,接受差异性的理论方法与新研究结论,挖掘具有“整体性”意识的“丝绸之路”艺术史及艺术史学理论,从而打破研究壁垒,揭示“丝绸之路”艺术研究中尚未破解的难题。

跨门类艺术史研究正成为各门类艺术史逐渐有意识或无意识靠拢的模式,由此可能产生出许多新兴交叉学科和交叉研究域以及一批新的研究成果,这种成果包括了理论方法论与研究结论的突破。