浅谈中国独立纪录片中的影人代表及其创作观念的发展脉络

刘 轶 毕忠皓

中国独立纪录片事业兴起于20世纪90年代,随着社会变革以及影像创作者对自我意识的探寻,独立纪录片影像中的被摄主体已不再是早期集体主义时代下的典型代表,影像记录者的视角也逐步变为“平视”和“环视”,他们将镜头聚焦普通群众或是“小人物”等社会身份,如吴文光的《江湖》、康健宁的《当兵》、李红的《回到凤凰桥》等作品。这些经典作品在表达导演所要探寻“自由的价值”的同时,也使一群早期未曾出现在影像中的普通个体开始在纪录影像中初露头角,被摄者身份的转变除了影像制作者视角择取的因素之外,时代变革也是因素之一。计划经济到市场经济的转变、改革开放等政策的落实使得经历着社会变革的普通个体有了鲜明的独特个性,也使他们的社会身份变得具有“自由的价值”。同时,经历着社会变革与浪潮的这一群人都有着自己的故事,而这些故事恰恰是早期纪录影像工作者未曾去发掘的,这些内容的影像化呈现造就了中国独立纪录片中被摄者身份的个性化,也使其区别于其他类型的纪录片样式。但随着时间的推移,不同时期独立影像中的被摄主体随着时代变革的发展悄然转变,这背后也体现出了国家发展变革的加速和国民生活发展的变迁,这些影像呈现着时代的缩影,同时也体现出独立纪录影人创作观念的发展脉络。

一、杜海滨:记录时代下的小镇青年群像

(一)性格鲜明的影像制作人

杜海滨是在宝鸡和西安度过青少年时期的,其在初中时性格叛逆,颇具“江湖”气息。但在叛逆好动的影响下,他在艺术方面颇具造诣,还曾获得过宝鸡市霹雳舞比赛二等奖。此外,他还是一名美术爱好者,曾梦想以后考入一所美术学院,然而在机缘巧合下,却考入北京电影学院,成为图片摄影系的一名学生。杜海滨开始关注独立影像制作的时间是在大二时的纪录片公选课上,在看过大量的影像内容后,他感受到了纪录影像的魅力,但其开始进行影像创作却是受上学期间“生活摄影”课程的影响。在接触课程后,他开始思考自己生活中是否有令自己感触的瞬间或是故事,于是,他便和同班的几个同学成立了“道光”电影小组,通过影像记录其所感触到的生活瞬间或是故事,用他自己的话说就是“想要拍摄能够反映中国当下现实生活的纪录影像”。在1998年下半年,他通过家里作为礼物给他的一台VHS完成了其第一部纪录影像作品《窦豆》。自此之后,杜海滨开始了其在中国独立纪录影像事业中的创作之路。

(二)时代中的“小镇青年”群像

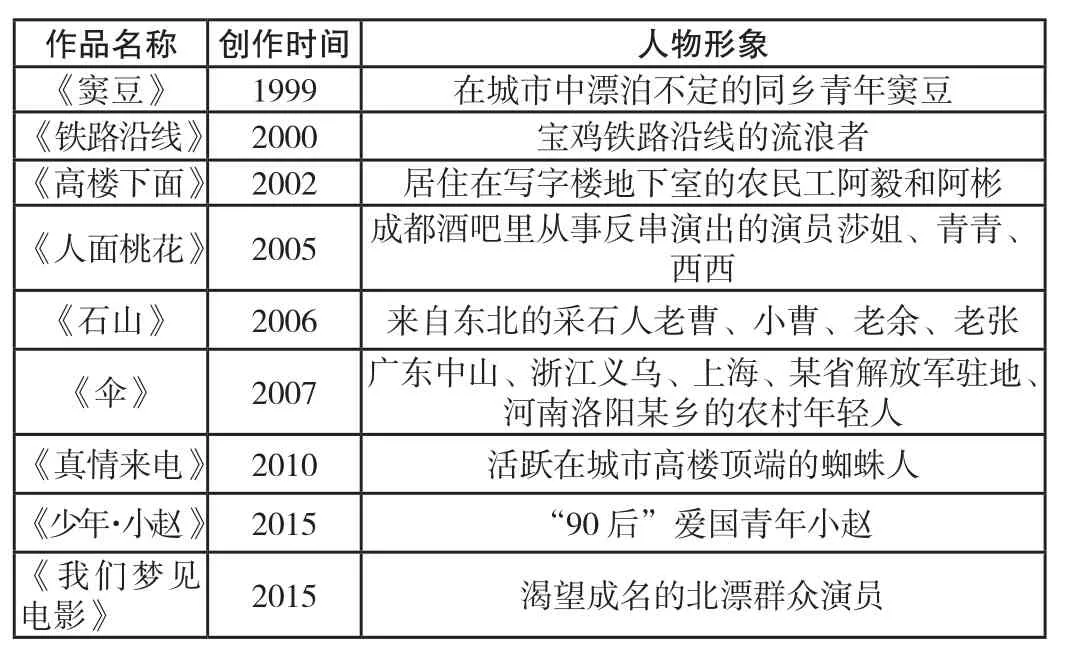

在杜海滨导演所摄录的纪录片作品中,影像中的主要被摄者大多是“小镇青年”(如表1),他在记录这一群体日常生活故事的同时,也剖析了他们背后的种种社会历史现实。他们从早期落魄的边缘形象,逐步过渡到进城务工人员或是大学生群体,影像内容的变换不仅展现出他们背井离乡为理想奋斗的积极向上的形象,而且体现出了中国经济、社会转型的时代缩影。

表1 杜海滨导演主要摄录作品中的小镇青年

1.早期摄录作品中的小镇青年:偶遇的流浪者

2000年春节,彼时还是电影学院学生的杜海滨正在宝鸡的街道上寻找着自己第一部DV电影的拍摄场地。当他拿着摄影机在宝鸡铁路周边游逛时,巧遇到了一群在附近流浪的年轻人。当杜海滨将镜头对准他们时,他们并没有感到错愕和惊恐,在与他们熟悉后,他们便大方地对杜海滨讲述起自己的故事。而这也激起了杜海滨想要了解他们的欲望,并使其放弃了电影的拍摄,转为拍摄纪录片。在他看来,“一种强大的自省使我暂时搁置了那部DV电影的计划”。同时,《铁路沿线》也是小镇青年群体初次以主人公的身份登场在他的影像摄录作品中。杜海滨在对早期小镇青年的身份进行解读时,除了考虑其自身因素外,还考虑了当时复杂的社会境况。在《铁路沿线》中,每一个流落异乡的小镇青年都有一个看似无可奈何的理由:凤翔因为婚事与家中闹了矛盾,一气之下离家出走去南方打工,但由于被拖欠工资,被收容所送上通往宝鸡的列车;小云南替老板养蜂,但在结算工资前被遗弃在深山中;小新疆不堪忍受父亲的家暴,逃离家庭后却又在收容所引起事端……他们在讲述自己经历时不仅使其自身形象更为立体,而且还反映出了世纪之交的种种社会问题。然而,在第一次拍摄结束的半年后,当杜海滨再次返回拍摄地时,先前镜头内的小镇青年有了新的变化:部分人有了稳定的工作。而产生这一变化反差要得益于中国社会的进步——收容派遣问题的有效解决。现如今,我们已经很难在时下的大街小巷中看到流浪者,这一社会身份下的小镇青年群体已被定格在了过去。在早期纪录影像作品中,杜海滨关注被摄主体的生存境遇并借以剖析边缘群体社会生存问题,其创作观念的产生更多的是基于当时社会问题的思考及探讨。

2.21世纪以来摄录作品中的小镇青年:进城务工人员与大学生群体

在步入21世纪后,我国城市化迅速发展,随之而来的就是大批的农民或主动或被动地涌入城市,为自己的生活谋求出路。而这一社会现象也为杜海滨提供了继续创作的动机。但与以往不同的是,杜海滨并未把关注点放在农村的穷苦落后和农民的艰辛上,而是重点讲述普通农民在城市中的艰苦奋斗。因此,这一时期的被摄者形象更为积极向上。比如在《伞》中,杜海滨记录了四组年轻人为离乡所做的努力:工厂流水线上付出自身体力价值,又或者寒窗苦读获得一纸文凭……每一个想要改变自身处境的小镇青年都在影像中展露出自己所做的努力。此外,在《高楼下面》中,阿毅为了孩子的学业,在北京四处奔波,但即便如此,也没有打消其在困境下的退却,反而更加拼搏。在影像中的被摄主体都在为自身或是子女未来的生活而努力奋斗,这不仅是其自身认知的改观,同时也是时代发展中国民积极性的改变。此外,在《少年·小赵》中,像赵昶通一样的小镇青年,在面对国家主权受到侵犯时,那份热血青春正是时代下国民所应展现的。杜海滨在此时期的摄录作品,更多的是展现时代发展中小镇青年群体面对美好生活而付出的努力,或是在党和政府宣讲教育下国民对自身政治立场问题的展现。随着时代的发展,其创作观念也逐步改变,对比于早期的落魄边缘形象,21世纪影像中的积极向上的个体除了其主观视角聚焦的选择外,时代发展进步也是缘由之一,随着党和政府扶持政策的出台,小镇青年群体的生存境遇越来越好,而这也同时促使其积极参与国家建设,为国家贡献自己的一分力量,这在杜海滨的影像作品中也有所展现。时代的发展变革不断改变着其创作观念,这之中不仅是被摄主体随着时代发展而努力,也是社会进步下的必然标志。

二、康健宁:记录变迁中的时代境况

(一)体制内的“自由人”

区别于同一时期的其他独立影人,康健宁算是在体制内对中国独立纪录片事业做出突出贡献的一位导演,其早期作品中对农民形象的影像记录呈现了时代变革中这一群体的发展变迁,此外,新时期下对国民的文化教育宣传工作也使其影像作品具有一定的代表性。作为体制内工作数年的官方机构成员,康健宁一直追求着拍摄到能够驾驭“真实”的影像内容。在他看来,纪录片就是表达自我看法以及观点的一种形式,是一些有感而发的东西。一个人在保持对社会独立观察的同时,也应注意态度,表达自己的看法,这是很正常的,如果不这样做那可能就不正常了——不光是纪录片,任何事情都应该是这样。尽管其在体制内给电视机构做了很多片子,但其仍对具有自我意识的纪录片颇感兴趣,在对纪录片独立精神的探寻中,其秉持着等待、观察和寻找的过程。对他来说这是一种很有意思的过程,可以激发创作欲望,同时在经历这个过程时也给他带来了快乐。康健宁的影像创作发展目前分为两个时期,早期由于其工作机构地点的实际情况,其创作的内容更多为大山中的农民形象,而这也是早期独立纪录片中选择被摄主体的一种现象——通过普通个体的生活或是境遇,剖析社会问题。而其在21世纪后,创作的影像内容主要是宣讲中华优秀传统文化及文言歌赋,进而传授国民艺术文化知识,提升国民精神层面的追求。

(二)影像内容的发展变迁

1.早期摄录作品中的被摄者生存境况

1987年,康健宁带着渴望拍到自己想拍到东西的初衷一股脑地跑到陕北的大山里,一待就是两个月,但要拍的东西是什么,在他心里不是很清楚。基于这种模糊的概念,他拍出了《窑洞·人》这部作品,记录了几户人家,记录了一些演员无法演出的生活故事,同时也反映了被摄者当时的生存境况。时间过渡到1988年,康健宁拍摄了讲述黄土高原的《闯江湖》,这部作品主要表现了当时农民的贫苦,还比较全面地考察了20世纪80年代黄土高原的生存状态。康健宁比较清晰地探讨了水、粮食、扶贫、教育等问题,试图找到贫瘠的缘由以及解决的方法。后来又拍摄了《沙与海》,作品主要讲述了一个封闭空间和一个开放空间的对照,两组家庭在看似不同环境的生存条件下却又透露出相同的点,也就是环境境况,虽然沙漠与海洋的实际环境不尽相同,但其破坏性是不容置疑的,当环境出现问题,被摄者家庭又会怎样,这是康健宁纪录作品中主要反思的问题,也就是生存境况对被摄者的影响。在早期的摄录作品中,被摄者的生存境况问题是康健宁关注最多的,但随着时间的推移,原本影像中呈现的一些生存境况问题得到了有效改善,这得益于乡村振兴及西部大开发等政策的扶持,党和政府投入大量资源扎根西部,输送优秀人才,使得大部分地区的人民的生活和教育资源等问题得到实质性改变。

2.21世纪以来美好生活的变相呈现

在千禧年后,康健宁所摄录或指导的纪录片更多倾向于宣扬中华优秀传统文化、文言歌赋及大环境发展变迁,而这也从另一层面体现出我国改革开放以来社会的快速发展以及党和国家为让人民过上美好生活所做出的努力。如《唐之韵》,作为一部文化教育片,通过对唐诗的鉴赏以及其背后对文化的探寻,在教授民众文化知识的基础上,反映出我国改革发展的进步——不再为日常生活而担忧,人民开始追求精神文化来满足自己的精神需要。在《千年书法》中,通过书法大家的故事讲述了我国书法的发展及传承,在宣讲我国书法文化的同时,也为民众介绍了历史文化知识,极具艺术价值。这之后,中国迎来了2008年奥运会举办权,在此契机下,康健宁拍摄了《飞翔北京》,通过20世纪30年代、50年代、80年代、90年代不同时期对举办地北京的城市影像记录,在介绍城市面貌的同时,也展现出改革开放30年来首都北京的社会进步及城市发展的巨大变化。后来他又拍摄出《法门寺》《大秦岭》《京剧》《宋之韵》等优秀作品,通过对历史文化的宣讲、古今文化的传承,以及对祖国大好河山等地理地点的详尽探讨,为国民讲述了中国古往今来的历史故事。区别于早期的影像摄录作品,此时期的作品更多的是透过对国民宣讲中华优秀传统文化常识,进而反映其不再为日常生活问题而愁困的事实,这背后不仅是中国改革发展的进步,而且是全国人民共同努力奋斗的结果。影像内容带来的不仅仅是国民对精神生活需求的满足,也是时代变迁中国人民美好生活的一种体现。

三、结语

纵观中国独立纪录片事业的发展进程,从最初被摄者的落魄边缘形象唤起民众对普通个体的关注,再到如今的美好生活的影像呈现。时代的快速发展进步是主要因素之一,而影像从20世纪90年代到21世纪的年代谱曲的记录中,除了被摄者身份的悄然转换,更多的是中国大环境的悄然变革。而身处变革中的国民,经历时代浪潮后,在感受着祖国发展变革的同时,自身也助推着社会的进步。而杜海滨、康健宁作为时代的独立影像记录者,其创作观念的发展变化,展现的不仅是其个人风格及视角的逐步变换,而且是时代发展下被摄主体及受众审美趣味的一种提升。