城市山体公园建设与地质灾害同步防治与思考

叶华盛

(佛山市南海区桂城街道办事处,广东佛山 528200)

0 引言

旅游景区山体地质灾害不仅破坏当地生态环境,更严重的是威胁游客、景区工作人员和周边居民生命安全,造成公共财产重大损失。2015 年3 月,桂林市叠彩山景区巨石坠落导致7 名游客遇难和19 名游客受伤;同年5 月,广东大峡谷景区发生因暴雨导致山石滑落造成1 人遇难,3 人重伤;2016 年4 月,焦作修武县云台山小寨沟景区内,一名游客被山上掉落的石头砸中头部后遇难[1]。政府对此类灾害高度重视,《全国地质灾害的防治规划》中明确强调对景区地质灾害的预防,文化部和旅游部也多次发布通知强调相关部门和游客做好防范地质灾害的措施。特别是在珠三角高强度建设区,山体公园开发和社会游憩服务功能并重的形势下,通过风险科学评估和预防建设,最大限度降低景区地质灾害发生的概率,在保证安全的同时又能保护生态环境,具有重要意义。

国内外对地质灾害的成因、风险评估以及治理对策方面已有较多研究。董秀军等[2]研究贵州普洒村不利岩体结构和地形地质组合在地下水的溶蚀和风化作用下会导致山体崩塌;周超等[3]通过GIS 技术构建了包括地质灾害易发性、危险性、易损性、风险性四个指标的风险评价模型;陈浩杰等[4]利用BIM 信息模型对地质灾害多发区进行预测;许强[5]认为如今地质灾害预测应重视对历史数据的分析和建立关于变形、雨量等关键指标的预测模型;马贵臣[6]对边坡落石发生机制、稳定性评价、动态数值模拟等关键技术进行总结,为边坡防灾相关技术人员提供了理论依据。景区地质灾害方面,罗路广等[7]利用CIS 技术对九寨沟景区发生地质灾害的可能性以及造成的后果进行了定量分析,划分出极低风险区、低风险区、中度风险区、高风险区和极高风险区这5 个区域;还有部分学者关注地质灾害对景区的影响和灾后重建,毛晓莉等认为景区地质灾害发生会对旅游地的感知形象造成影响,并从旅游活动发生前、发生中和结束后三个阶段分别提出重塑旅游目的地感知形象对策[8]。

综上,已有研究较多是对宏观尺度对象的地质灾害预测和灾后重建,偏理论性研究,较少涉及微观尺度下具体景点对地质灾害风险预判、防治方案设计及结合景观需求的工程施工管理应用实践性研究。本研究总结佛山市三山森林公园重要景点防灾建设经验,在公园建设过程中与边坡治理同步进行,将灾害预防工程与景观建设结合,为类似景区建设提供实践案例指导。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

三山森林公园位于广东省佛山市南海区桂城街道三山新城,公园总规划面积约1300 亩,山体由大松林、中心岗和镰岗尾组成。本次研究范围为中心岗山体,周边城市市政路网发达,交通便利。

1.2 研究方法

本研究为案例实证法,通过具体案例总结微观尺度景点建设与灾害防治施工一体化的工作方法和路线。首先收集整理三山森林公园地质和水文环境资料,结合公园具体设计方案和游憩行为,评估预测灾害风险要素和风险类型;接着,考虑景观效果和游憩需求,提出场地地质灾害治理方案;最后,针对边坡、孤石、观景平台灾害治理的施工、监管与验收等提出一整套建设实施方案,并进行经验总结。

2 场地条件与风险评估

2.1 地质与水文条件

2.1.1 地形地貌

研究区为珠江三角洲平原腹地的风化残丘,地势起伏较大,地面标高2.22~94.15m,最高峰为南东部的大松林,地面高程94.15m。山脚周边地貌类型为海陆交互相冲积平原,因修路或工程建设,山脚局部地段有少量开挖。自然山体坡度20°~35°,表面植被生态条件良好。山体残坡积层较厚,地表多被残坡积土覆盖。治理区位于三山森林公园的中部中心岗,为残丘地貌,中心岗高程76.41m。

2.1.2 地层岩性与地质构造

场地中心岗治理区山体表层土体为厚薄不一的残坡积层(Q4dl),上部为有碎石块石的粉质粘土,厚度变化大,最薄仅几十厘米,最厚可达8m,下部为早白垩世白鹤洞组基岩(K1bh),厚度1.2~10.8m。

2.1.3 水文环境

中心岗范围内无地表水体。降雨部分入渗补给地下水,部分沿地表径流,由于没有明显的沟谷,地表水较为分散。山顶一带的钻孔未测到地下水,说明地下水埋深较深,对景观的桩基施工的影响不大。

2.2 公园建设方案与灾害风险评估

2.2.1 公园建设方案

三山森林公园是集打造休闲游憩、文化展示、康体运动等多种功能于一体的城市综合公园。治理工程开展前,公园主要风险点为中心岗山顶及南东坡近山顶一带,山体南侧下方是京广高铁隧道口,主要威胁因素为山顶出漏的孤石与高陡且松散的人工边坡;工程开展后,局部植被的破坏及山体的开挖会增加新的孤石滚落隐患并且汛期坡体可能会继续失稳变形。

2.2.2 孤石风险预判

经调查,山上有孤石存在,集中分布于中心岗南东坡近山顶处及中心岗南西侧近山顶处,位置为山坡或山顶,形状以扁平状、长方体为主,个别呈椭球状,孤石大小不一,大部分长度约为1m,最大可达4m。调查共标识出186 处孤石或孤石群。

公园拟建观景平台、钢架桥一带,持力桩最高达15m。如果有大块孤石滚落撞向持力桩,可能会造成严重后果。山上有不稳定或较不稳定孤石,施工时有可能伤害到施工人员或损坏工程设施;有些现在稳定或较稳定孤石,经开挖、移动也有可能变为不稳定或较不稳定孤石,成为公园建成后的地质灾害隐患,威胁游客、观景平台、钢架桥的安全。

2.2.3 边坡风险预判

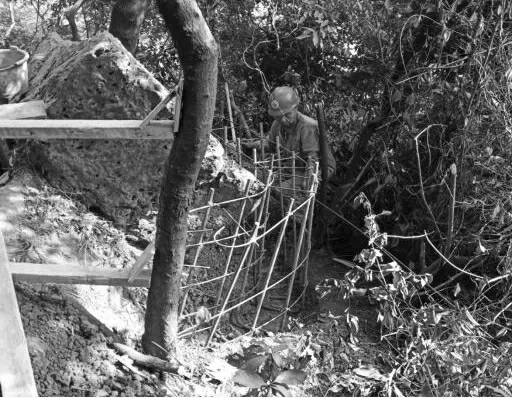

南侧边坡因景区中心岗观景平台及钢架桥的建设需要而开挖,形成较高陡的两级人工边坡。坡长约27m,开挖坡高10~15m,开挖坡度40°~80°,坡向为150°,坡面局部存在临空面,坡面开挖,将堆积大量松散人工填土,如无支护措施,雨水易入渗岩土体和冲刷坡面填土导致坡体失稳(图1)。

图1 边坡现状

3 场地地质灾害预防设计与建设

3.1 治理方案设计

3.1.1 孤石治理方案

采用清除+主动防护网+被动防护网+支撑柱+巡检道+护栏+绿化为主体的支护方案。被动防护网设置在山体中下部,延伸至高铁保护区,距高铁隧道出口约15m,可有效防止孤石滚落到高铁隧道出口,总长度约170m。

孤石清除采取人工方式,结合静态爆破进行,主动防护网采用类型为GPS2 型,被动防护网,采用类型为RXI-100 型,高4m,设置现浇C25 混凝土巡检道,1.25m高护栏。

3.1.2 边坡治理方案

采用削坡+锚杆+格构梁+挡土墙护脚+截排水+绿化为主体的支护方案。

按现状地形坡面修顺平整,分两级放坡,削坡坡率为1:1.10~1:1.15,锚杆杆体采用28 钢筋,长度为9~12m,间距为2.0m×2.5m,现浇钢筋混凝土矩形格构,间距为2.0m×2.5m,断面高×宽为300mm×300mm;沿一级和二级边坡坡脚修筑钢筋混凝土挡土墙,组织截排水沟,采用三维网+客土种子喷播技术相结合的方法植草护坡,并种植爬藤植物。

3.2 施工管理

3.2.1 孤石处理施工

为防止施工过程中产生大量不稳定或较不稳定的孤石,要制定合理的施工顺序,孤石治理过程中要加强对不稳定孤石的监测,并做好防护与应急措施,避免对施工人员和工程设施造成损害(图2、图3)。

图2 孤石静力爆破钻孔

图3 孤石支撑墩钢筋绑扎

孤石治理施工顺序如下:施工准备→测量放线→简易便道施工→防护排架施工→被动防护网施工→孤石清除→主动防护网施工→巡检道施工→绿化→养护、监测。

3.2.2 边坡施工

边坡治理是系统性工程,不仅涉及边坡开挖,边坡加固等还涉及周围稳定性,因此合理的施工顺序是影响治理工程能否安全且有效完成的重要因素之一(图4)。

图4 边坡格构梁锚杆钻孔脚手架搭建

边坡施工顺序如下:施工准备→测量放线→一级边坡削坡→一级挡土墙施工→一级边坡格构梁、锚杆施工→二级边坡削坡→二级挡土墙施工→二级边坡格构梁、锚杆施工。

3.3 质量监测

3.3.1 监测内容与频率

检测包含点位水平和竖向位。施工前,进场布设检测点并测定稳定初始值,施工期间,旱季和少雨季节每五天观测1 次,雨季每两天观测1 次,暴雨期及雨后数天内每天观测1 次,直至无明显变化为止。

3.3.2 监测结果

(1)监测点水平位移监测。

检测期所有测点累计位移变化最大值为13.30mm,累计位移最小值为10.50mm。施工期间各测点位移变形变化均在安全范围内。

(2)监测点竖向位移监测。

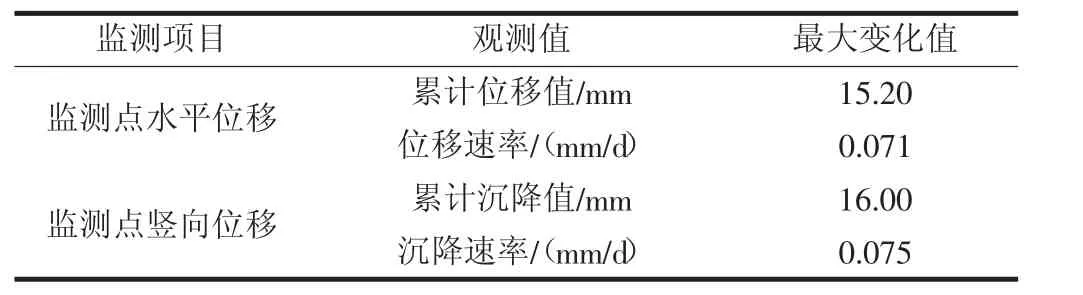

检测期所有测点,累计沉降变化最大沉降值为14.00mm,累计沉降变化最小沉降值为10.00mm。施工期间各测点位移变形变化均在安全范围内,监测结果如表1 所示。

表1 施工建设质量监测结果

4 结语

城市山体公园建设过程中,对涉及地质处理的情况需要在建设初期进行预判并进行场地调查,明确治理方向,建设过程同步预防治理。三山森林公园中心岗的边坡治理,与森林公园景观工程同步进行,孤石与边坡存在的风险得到有效治理,极大地降低该游憩场所发生地质灾害的概率,可以有效的避免地质灾害对公园设施、附近交通设施以及对游客、工作人员、居民等造成的伤害,减少公共财产的损失。该公园的工作思路和灾害治理,能够为类似的景区地质灾害防治提供经验借鉴。