藏药“味性化味”理论阐述

——以七味竺黄丸为例

益西拉姆,嘎 务

(西藏藏医药大学,西藏 拉萨 850000)

藏医认为,“隆、赤巴、培根”三大因素是构成人体生命活动的三大能量物质,也是引发疾病的三大因素,三因平衡则健康常驻,三因失衡则百病丛生[1]。因此,治病或配药不仅要将对疾病有作用的药物进行简单组合,还要在“味性化味”理论指导下,以整体论为原则[2],进行辨证配伍,在治病的同时调理身体,调节“三因”紊乱,达到“三因”动态平衡,故藏药方剂多数有多组方、多靶点、多功效等特点。有学者指出,藏医药特色客观存在,值得深入研究和挖掘,以促进藏医药学的可持续发展[3]。本研究从藏医药特色着手,阐述藏药配伍规律的核心内容。

1 “味性化味”理论的内在结构

“味性化味”理论作为藏药学的核心内容,是研究藏药配伍规律必不可少的传统理论,是以藏药特有的“五源”理论为基础,涵盖了藏药从采集、加工、配伍到成品全过程的基础理论。该理论是由六味为表层药性、三化味为内层药性、八性及十七效为深层药性,以及药物的最终功效、本质性能、凉温7种药性属性和与此对应的疾病三因、二十种特性、热寒3种属性所构成。

1.1 “五源”理论

“五源”理论作为藏医学的特色理论,在整个藏医理论体系中起着非常重要的作用,藏医学在解释世间万物的滋生、演化、发展、终结的自然规律时,都会以“五源”的特性和性能为依据[4],同样人体的发育、疾病的产生,以及药物性味效的产生都以藏医“五源”学为基础,五源即土、水、火、风、空5种,在《四部医典》中,每个源都有自己的属性,共有16种,这些属性在藏医中称之为源功效。见表1。

表1 五源的属性

1.2 六味

六味作为药物的表层药性,是由“五源”中各源按照不同的配合而产生的。见表2。

表2 五源配合不同而形成的六味

据《四部医典》记载,一切药味都来自于土、水、火、风、空五大种。药物依靠土生长成形,水使其潮湿,火使其生出温热,风使其活动,空使其有发育长大的空间,药物生长的情况也大致如此。但是药味各有区别,土与水使其生出甘味;火与土使其形成酸味;水与火的成分生出咸味;水与风的成分大时则生出苦味;火与风的成分大时则生出辛味;土与风的成分大时则生出涩味[1];还可分为甘,酸、咸、苦、辛、涩六种。藏医认为其中甘、酸、咸、辛主治“隆”病;苦、甘、涩主治“赤巴”病;辛、酸、咸主治“培根”病。在这种理论中,如甘味即出现在治“隆”病时,也出现在治“赤巴”病时,这时会有疑问,到底甘味能治什么,答案当然是治“隆、赤巴”病,其原因在于,根据藏医理论,治“隆”病时甘味放在第一位,因为对“隆”病来说甘味的作用最强;治疗“赤巴”病时,甘味放在第二位,说明在“赤巴”病上甘味的作用弱于苦味,因此在该理论中六味出现的顺序也具有一定的理论依据,甘味是由土、水两种源配和所生,因此会带这两种源的属性,即土的重、稳、钝、柔、润、干和水的稀、凉、重、钝、润、轻的特性,根据五源相同的特性会叠加,相反的则会以抵消的原则进行分析,土源和水源的重、钝、润3种特性会叠加,土源的干性跟水源的稀性会抵消,但土源的干性在最后位,水源的稀性在第一位,因此还会带少许稀性,最终获得包含重、钝、润、柔、稳、凉、稀、软八种特性的甘味(表3)。由此可解释甘味能治“隆、赤巴”病,以此类推,最终得到六味的性质理论,故藏医“五源”对药物的性、味、效的形成起着很大作用。

表3 甘味的属性

六味还可在微观层面依据“五源”里各成分占比,分为3 996种味[5],从而更清楚地解释药味相同的药具有不同的治病功效。藏医结合六味理论,对每一源的属性即性能、作用、主治进行了细致的研究和分类。

1.3 三化味

三化味即甘化味、酸化味、苦化味,藏医将药味进一步分为三化味,这是基于藏医“三因”学说及藏医“三胃火”理论等,对藏药在消化道中如何消化分解的体内转化过程进行的阐述。《四部医典》里也明确指出胃火怎样消化食物:进食以后,由五“隆”之一的“麦娘姆隆”,将食物推向胃部并将食物磨碎,胃液将食物柔化,然后再将主消化“赤巴”吹起,在胃部犹如煮药一样沸腾起来,首先由研磨 “培根”将六味的食物磨成细末,于是就产生了甘味泡沫的 “培根”;其次由消化“赤巴”将甘味泡沫融化;由于高热之故,便产生了酸味的 “培根”;最后由“吐塞隆”分清精华与糟粕,因其味苦而变成了“隆”[1],这样就将食物或药物在 “三胃火”的作用下转化成三化味;而转化过程有极其复杂的科学内涵,直到至今也具有一定的研究价值。三化味的属性,见表4。

1.4 八性及十七效

按照“味性化味”理论,六味的功效根据疾病所具有的二十种特性,可以延伸为八性和十七效,其中十七效是根据“五源”配伍所形成的六味具有的特性而产生,即带润、重、柔、稳、凉、稀、钝、软八种特性的甘味;热、干、润、重、稳、锐、糙七种特性的酸味;稀、温、润、锐、重、糙、软、动八种特性的咸味;凉、稀、轻、糙、钝、软、动七种特性的苦味;轻、糙、干、热、动、锐、燥八种特性的辛味;干、稳、糙、钝、寒五种特性的涩味,将这些特性进行归纳总结得到柔、重、温、润、稳、寒、钝、凉、软、稀、干、燥、热、轻、锐、糙十七效,十七效是针对疾病二十种特性而提出的(表5)。十七效也可细分为40种,甚至192种[6],这是对藏药药性进行深入研究、细致分类的结果。因此,六味理论也是链接宏观五源理论至微观十七效理论的轴承[6]。八性是十七效的归纳,即重、润、凉、钝、轻、糙、热、锐八性。重、钝能医治“隆”病和“赤巴”病;轻、糙、热、锐能医治“培根”病;轻、糙、凉能诱发“隆”病;热、锐、润能诱发“赤巴”病;重、润、凉、钝能诱发“培根”病[1]。

表4 三化味的属性

表5 药物十七效对应疾病20种特性

1.5 藏药的特殊药性

藏医药典籍《晶珠本草》首次将藏药的特殊药性分为生地功效、对治功效、气味功效、颜色功效、同形功效、同类功效、祈愿功效、缘生功效共8种[7],主要描述药物由于生长环境以及外在的形态结构、色泽、气味等不同而产生的药物功效。

2 七味竺黄丸配方分析

2.1 七味竺黄丸溯源

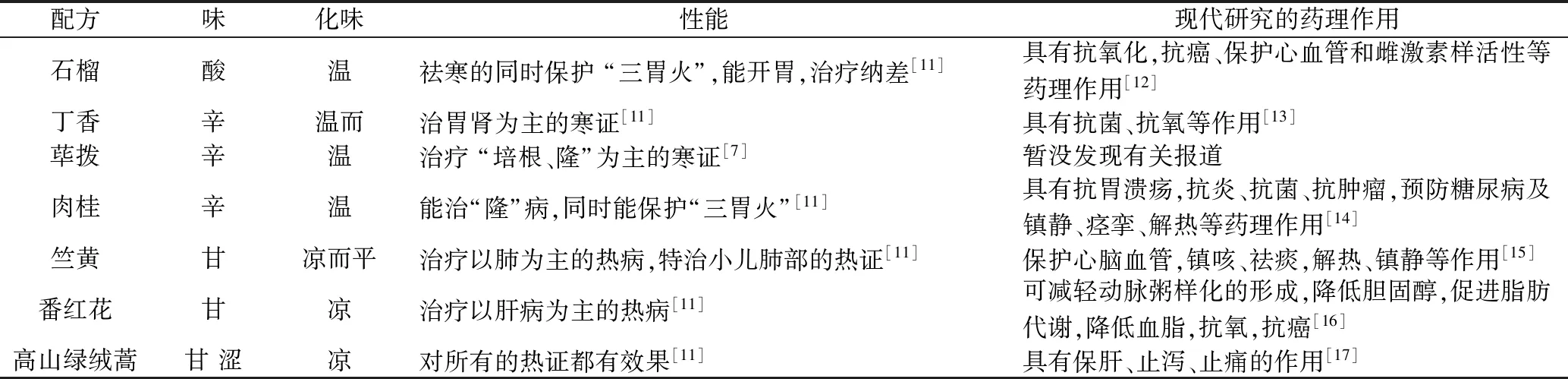

七味竺黄丸配方首次记载于藏医古籍《比其黄色经函》中[8],随后收录在以《四部医典》为主的藏医重要文献和藏药部颁标准中,临床用于调和寒热、止咳、利水,用于咳嗽,小便不利,眼睑、脚背浮肿,食欲不振等。该药由七种藏药进行配伍,药性平和、不显寒热、温凉偏差小、药性调和,是可以随证配伍、适用广泛的平性药[9]。根据“味性化味”理论辨证,七味竺黄丸可以同时治疗人体内的 “三因”不平衡引起的热寒证及纳差,还有提高药效的作用,有“体平用偏”“和合调平”“双向适用,条件显性”的药性特征[9]。配方中的七种药分别是竺黄、番红花、丁香(白豆蔻根据患者的具体情况二选一)、高山绿绒蒿、石榴、荜拨、肉桂,其中竺黄、番红花、丁香属于凉性药,为藏药“桑布卓”中的三凉[10],可有效祛热;白豆蔻、石榴、荜拨、肉桂为“四味石榴”[1],属温性药,是藏药温性药配方的首选基本药物,具有祛寒的功效;竺黄、番红花、高山绿绒蒿这三种药,都为凉性,在很多凉性藏药配方中出现频率很高,由此可知该平性药是温性药+凉性药配伍而成,还可以根据患者的主证进行调和配伍。其单个药的性味详情见表6。

表6 七味竺黄丸配方的味、化味及性能

2.2 七味竺黄丸性味

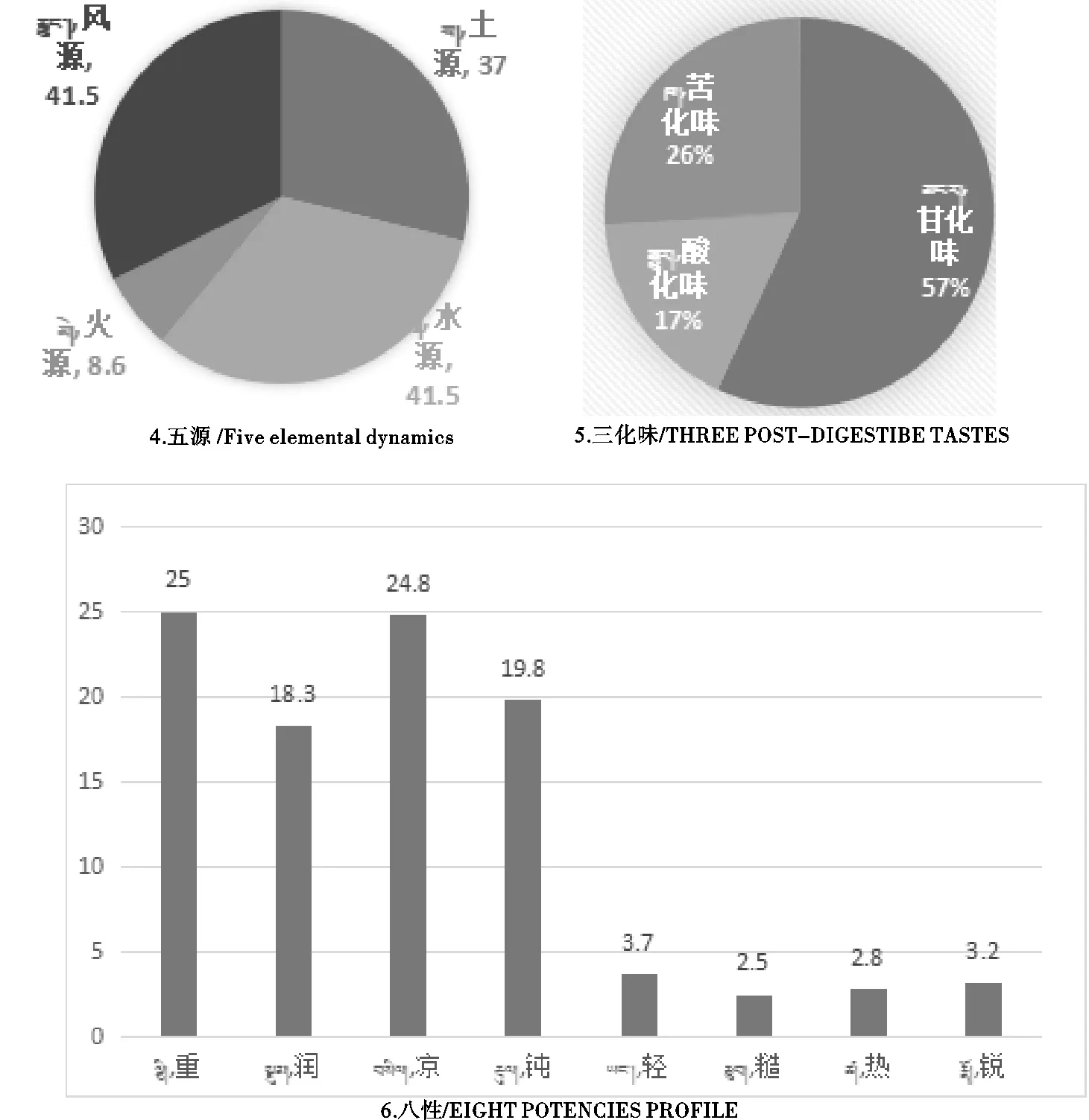

2.2.1 性味 根据藏药“味性化味”理论,分析平台配方浅析中的结果(图1)。就药味性能而言,七味竺黄丸中甘味所占的比例最大,占53%;其次是酸味,占17%,故此药味以甘酸为主,因此在五源中,土源与水源和火源的比例较大,原因是甘味由水土偏盛所得,酸味由火土偏盛所得,在八性里重25、凉24.8、润19.8、钝18.3所占比例较大,因此主要能治隆,正中赤巴病的轻、热、糙、锐的疾病特性。在藏医学中,对“三因”而言,甘味能治“隆、赤巴”病,酸味能主治“培根”病[18],甘味能增长元气和体力,有补益作用,可治疗消瘦、气管炎以及肺病等。酸味药物能生三胃火,增长消化能力,能使油脂糜烂稀释,还能顺气,主治培根病,因而这两种味都能同时对“三因”起到作用,实现平衡的状态,在达到治疗目的同时调理和滋补身体,故在六味中优先选择甘、酸味两种。

2.2.2 化味性能 根据藏药“味性化味”理论,分析平台配方浅析中的结果(图2)。对化味性能而言甘化味占的比例最大,达57%,五源里水、土、风源占的比例较大,八性里重25、凉24.8、钝19.8、润18.3所占的比例也较大,由此可见,分析结果与味性能的结果大致相同。这是因为六味决定三化味,三化味阐述了藏药在消化道中消化、分解的体内转化过程,七味竺黄丸以甘酸味为主,因此根据藏药化味理论,其化味与味相同,也是甘酸化味,同样可平衡“三因”、调理身体(表6)。如果是针对非表非里、非虚非实、非寒非热的状态对症下药,应在配方中考虑既要有温性成分又要有凉性成分,其温性能针对治寒性的隆与培根,凉性能针对治热性的赤巴,这样才能发挥预期的治疗效果。

2.2.3 十七效与疾病的二十种特性 根据藏药“味性化味”理论,分析平台配方浅析中得到的结果(图3)。就效能而言,七味竺黄丸配方中七种药所具有的效能,按照效能大小依次为重、钝、凉、润、稳、柔、稀、干、热、糙、轻、动、锐,分别能对隆病的轻、燥、动、糙的疾病特性和赤巴病的锐、热、臭、泻、湿的疾病特性,以及对治培根病的凉、柔、重、稳、钝的疾病特性,发挥治疗作用。

配方里的药物不仅应达到预期的治疗效果,还应具有开胃、保护“三胃火”、提高药物代谢、保护机体其他器官、减少药物对身体副作用的效果,还要具有补益身体等功效。因此在“味性化味”理论指导下,最终确认以这七种药物进行配伍,这七种药在配伍过程中,各药物之间的内在性质变化,其内部的转变过程,在科技发达的今天也具有一定研究价值。根据现代药理研究,四味石榴散即石榴、荜拨、肉桂、白豆蔻都具有抗氧化、抗肿瘤、促进消化、促进血液循环、降低血脂的作用,是祛寒药物之首;竺黄和番红花具有促进新陈代谢、抗氧化的功效;而绿绒蒿具有保肝的作用。由此说明,掌握“味性化味”理论内在的科学内涵,是阐述藏药配伍规律核心理论的重要抓手。

图1 七味竺黄丸——六味的味性能分布

图2 七味竺黄丸——化味性能分布

图3 七味竺黄丸十七效与疾病的二十种特性分布

3 结语

藏药药物研究归根结底在于藏药学,而“味性化味”理论作为藏药学理论最核心的内容,对藏药药性的分析和藏医临床实际用药具有极高的指导价值。藏医药理论主要由六味、三化味、八性、十七效、最终功效、本质性能、凉温7种药性属性和三因、二十种特性、热塞3种疾病属性构成[19],其六味、三化味、八性、最终功效、本质性能对于治疗疾病三因,十七效对于治疗疾病的二十种特性,凉温对于治疗疾病的热寒特性,应是学习、研究、继承藏医药学必须掌握的基础理论知识。通过阐释“味性化味”理论的科学内涵,并通过实际操作中的具体应用,对于揭示藏医药理论奥妙将起到十分重要的作用。