“科创融教”背景下高职教师科研能力提升路径研究

——以模具专业为例

马旭东,高文嫱,牟少志

(1.长春汽车工业高等专科学校,吉林 长春 130013;2.一汽大众汽车有限公司,吉林 长春 130013)

0 引 言

在职业教育提质培优的关键时期,职业教育迎来了“大有可为到大有作为”的立身实践。国家“双高计划”和职业本科教育相关政策的相继出炉,对高职院校的科研水平提出了更高的要求。在教育部行指委“科创融教”项目的开展下,提升高职院校教师的科研能力势在必行。科研能力是高职院校教师的核心素养,反哺教学可以更好地促进学校教育创新和教学改革,其所展现的科技服务能力和按行业领域影响力对于“双高计划”和职业本科的建设具有重要的现实意义。当前,在高职院校科研能力发展的研究中,针对高职院校教师科研能力提升方面的研究较少,主要集中在科研环境营造、科研模式创新和科研条件改善等方面。留给高职教师的科研资源有限,易造成科教融合的缺失,不利于职业院校人才的培养,也阻碍了特色高水平学校的发展。

针对高职院校模具类专业教师科研能力提升路径开展相关研究,在“科创融教”的背景下,围绕校企深度融合的思路,共同组建教师团队科研单元,深度整合双方资源,搭建科研教学一体化平台,创新开展教师科研能力提升实践。针对模具专业中的模具设计、有限元分析和模具制造3个方面开展科研探索和实践,综合提升高职院校教师科研能力,促进高职院校实现实践技能、科研技能、专业技术等方面的全方位育人。

1 高职院校教师科研现状

多数学者认为高职院校科研实力薄弱主要原因不仅是教师的科研意识浅薄、自觉性弱和学历背景较低造成的[1-3],而且与学校科研条件差和科研团队建设弱同样密切相关。高职院校青年教师的整体科研水平仍然处于低位,普遍重教研轻科研[1]。即使部分有科研能力的高职教师在开展科研活动过程中,仍然受到了外部环境、科研硬件条件和科研模式的制约[4,5]。

1.1 内部自因困境

大部分高职院校无论是设备条件还是人员素质都与本科院校存在较大差距。其科研基础薄弱,无法有效建立科研梯队,新入职教师在此环境下易陷入科研困境,造成科研能力止步不前。此外缺少科研带头人,降低了教师开展科学研究的动力,丧失了科研竞争力。

大部分高职院校科研设备缺乏,科研经费有限,拥有的实验类、分析类设备也较为初级,教师没有开展科学研究和实验的条件,无法开展高精尖的科学研究。高职院校对自身定位不够清晰,教师所确立的科研方向不准确。高职院校教师大部分是经过高层次教育下的博士或硕士,他们对自己母校的科研状态有一定认识,任职后发现高职院校与本科院校有着较大的区别,用本科院校实施开展科研的方法套用在高职院校行不通,本科院校开展的科研是偏理论研究,而高职院校的科研开展应更偏应用、偏实践研究[6]。

1.2 外部环境导向

教育部衡量职业院校综合水平的指标中科研能力及水平相对弱化,在2019年国家首批双高校评选中,总共9项标志性成果指标并未包含科研类成果。技能大赛、教学成果、教学团队等教研指标仍然占据了主导地位。

高职院校知名度与本科学校相比较低,较难获得企业横向课题。横向课题涉及更深的理论或技术去解决企业的实际问题,通常是由企业发起横向课题申报,具有较高的门槛,对个人的科研水平要求较高。纵向项目一般来源于国家或省级,其申请受到较多条件制约,职业院校对纵向项目的获取途径有限,对项目主持人职称、学历的高要求,也是被限制的重要原因。学校政策驱动力不足,与教研相比科研类项目的激励偏低,导致教师更加愿意投身于教研活动,去参加大赛、课程建设和教研课题以应对学校的考核评级。以上各种原因造成职业院校重视教学教研却忽略科研工作的结果。

2 高职院校科研能力提升路径的构建

2.1 校企组建科研小组

校企双方合作选拔科研青苗,协同开展项目攻关和成果转化,凝聚合力形成科研攻坚力量。企业选派技术工人、技术员、技能大师进入科研小组,学校选拔学生团队和优秀教师进入科研小组。学校以社团、大赛和兴趣小组作为基础单元进行学生的选拔,以科研成果评分进行优秀教师选拔。充分发挥科研基础单元的活跃性,调动教师和学生的科研主动性,营造科研氛围。科研小组形式的“产教结合”是以培养高技能科研人才为目标,解决企业技术难题,开展实践类的科研探索。这种开放性科研实践单元能大幅提高科研和创新实践活动的有效性,实现师生科研能力的提升。

2.2 校企深度整合科研资源

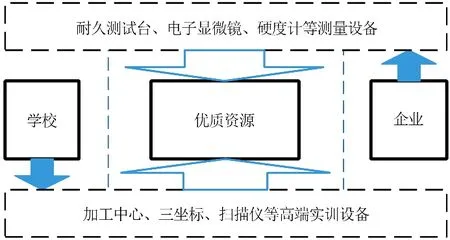

职业院校结合自身教育特点,充分发挥产学结合的优势,整合内部优势资源[7]。高职院校教师积极到工厂中创造交流契机,通过特色科研活动完成外部资源的配置和优化。以长春汽车工业高等专科学校模具设计与制造专业为例,将“传统认识”下的普通加工机床、数控机床和三坐标检测等教学设备加入科研属性,充分发挥其用途多样性,从过去的单一实践教学转变为科研类的应用研究。此外,模具设计与制造专业发挥专业属性,密切联系企业,与企业深入合作,创新完成外部资源配置,集成生产力要素,助力企业项目开发、转化、应用,共享科研成果,提升中小企业创新能力和竞争力。校企优质资源整合如图1所示。

图1 校企优质资源整合

2.3 校企合作搭建科研平台

职业院校应充分发挥产教融合的优势,积极打造“产学研”合作的科创平台[8]。职业院校依托校外合作企业,以校外实训基地、联合实验室、技能大师工作室为合作重点,开展科研创新实践。其中院校模具专业与一汽大众牟少志国家级技能大师工作室联合开展人才培养,建立了校企深度合作的专家工作室,以此作为“科创”实践平台,利用牟少志国家级技能大师工作室的优势,融入“科研与创新”,师生与企业共同完成科研技术攻关,形成科教深度融合、双创教育相辅相成的新型人才培养模式,促进了学生、员工和教师科研能力的提升。

3 高职教师科研协同创新的实施

3.1 以赛促研共成长

技能大赛是职业教育的盛会,体现了“工学结合”人才培养模式的重要特征,在掌握了理论知识的同时注重实践技能的提升。技能大赛是国家人才强国、创新驱动的重大举措,其赛程内容结合行业前沿技术,可以深入挖掘其科研元素。模具设计与制造专业通过结合大赛赛题和赛程积极开展科学研究。以全国模具工一类大赛为例,科研内容包含针对赛题数模进行模具结构优化、成型过程中的模具CAE优化、模具数控加工过程中工艺参数的优化,如图2所示。教师团队以此为研究方向,通过预设任务、行动导向、合作探索、总结分析完成专业拓展和科学研究。通过参加国家开展的技能大赛可以全面提升教师和学生的素质,开展科研活动也可为社会培养科创技能型人才。

图2 以赛促研科创技能型人才培养

3.2 双创平台助科研

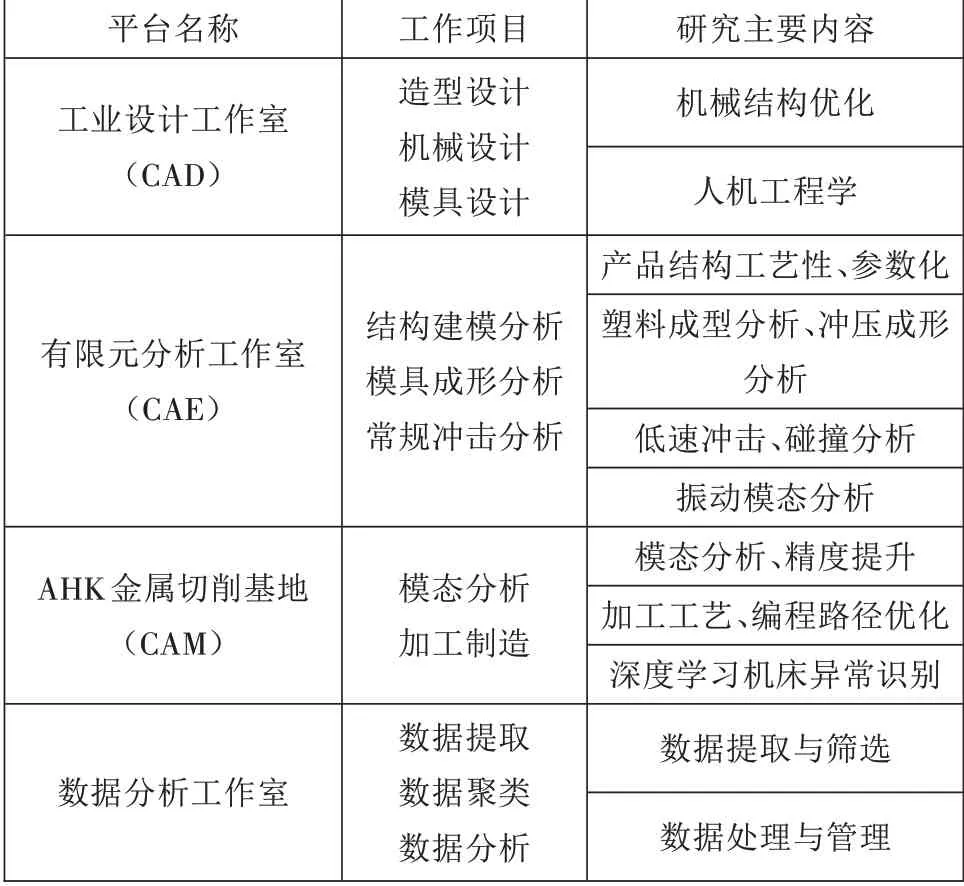

将创新创业和专业、产业、行业结合,打造开放性的创新创业实践平台。突破现有校企合作实践平台及合作维度的限制,结合产业发展趋势,引进行业企业资源,建立技术先进、类别齐全的创新创业实践平台,从数量上、质量上满足教师和学生科研创新实践的需求,设立典型且启发性强的载体项目,打造学生的创新创业实践平台和孵化基地。双创平台的设置如表1所示。

表1 双创平台的设置

3.3 校企协同创科研

高职院校和企业双方打破固有边界,回归校企价值统一。双方凝心聚力共同挖掘科研元素,将科研元素融入学校教学活动,实现高质量、高水平教学。在企业生产高效管理、产品研发、产品试制、产品制造装配等生产实践中挖掘科研元素,将这些技术难点形成项目和课题。企业技术人员与高职教师共同技术攻关确定研究思路和研究方法,实现产学研活动高度融合。

院校模具设计与制造专业与一汽大众、一汽解放和一汽模具等公司合作,教师下企业开展教学和科研活动,先后完成了某工装工艺改进、某镶件加工工艺优化和成形改善等科研案例,将科研元素融入教学活动,对教师科研能力提升有着积极的作用。校企协同创科研旨在打破科研对高职院校壁垒,高职学校教师也可以发挥科研领航的作用。

4 结束语

在企业和学校深入开展“科创融教”这一背景下,致力于探索创新型教师科研能力提升的新途径。对内以社团、大赛和兴趣小组作为基础单元,对外以校企协同为支撑,实现高质量的实践研究和应用研究。在开放性“科创”实践平台开展系列科研活动能够提高教师的科研能力,提高项目成果转化率,使学校培养过程发生本质性转变,教师和学生的科研能力显著提升,科创型新技能人才大量涌现。“科创融教”将会成为未来职业院校教师科研能力提升的一个重要途径。