民族地区旅游业发展对铸牢中华民族共同体意识的促进作用

——以湖南十八洞村为例

邓光奇 王文丽

(中央民族大学 管理学院,北京100081)

一、问题提出

习近平总书记在中央民族工作会议上强调指出,做好新时代党的民族工作,要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线。铸牢中华民族共同体意识是习近平总书记关于新时代民族工作的原创性重大论断,是全党全国各族人民实现“中国梦”新征程上的共同意志和根本遵循[1]。铸牢中华民族共同体意识是国家统一的基础、民族团结的根本、精神力量的魂魄,与整个国家和中华民族的未来息息相关,需要整个国家、整个社会共同努力,各个领域、各项工作向此着力。

自习近平总书记在第二次中央新疆工作座谈会上提出“在各民族中牢固树立中华民族共同体意识”以来,特别是在党的十九大明确提出“铸牢中华民族共同体意识”原创性重大论断后,“铸牢中华民族共同体意识”得到学术界的广泛关注,学者们将研究重点聚焦于铸牢中华民族共同体意识的具体路径,并产出了大量研究成果。然而,现有关于铸牢中华民族共同体意识具体路径的研究,主要关注文化、情感、政治、社会等“上层建筑”领域[2-5],较少有研究从经济、产业发展等“经济基础”角度探讨铸牢中华民族共同体意识问题。

旅游业作为一项综合性产业,具有经济、文化、政治、社会等多种功能,与铸牢中华民族共同体意识具有诸多天然契合点,可发挥巨大的巧力作用;服从服务于铸牢中华民族共同体意识,也是新时代赋予旅游业的新使命。在经济上,旅游业作为重要的经济产业,已在国内外达成一致共识[6];在文化上,旅游业对于促进文化交流、推进文化建设、推动文化事业发展具有重要作用[7-8];在政治上,既有传承、保护和弘扬中华民族优秀文化的含义,也有教化大众的含义,在某些场合旅游业的政治功能可能要强于经济功能[9];在社会功能方面,旅游业既是扩大就业的重要渠道[10],也是构建和谐社会的重要基础[11]。

在铸牢中华民族共同体意识的进程中,经济方面的因素不可忽视。经济发展的不平衡、不充分仍然是我国的主要矛盾,这在“资源富集但基础设施差、产业基础薄弱”的民族地区表现尤为明显。民族地区发展旅游业,由于能促进人与资本流动、实现要素和资源的资本化(变现),不仅可以充分发挥民族地区自然资源景观和人文景观的优势,还可能推进中华民族成员之间的交往交流交融,从经济角度进一步铸牢中华民族共同体意识。基于此,本文以“精准扶贫”首倡地湖南十八洞村为例,通过问卷调查方式,从村民对旅游业发展的感知、满意度等因素着眼,探讨民族地区旅游发展对铸牢中华民族共同体意识的影响和作用。

二、文献回顾与研究假设

(一)积极旅游影响感知与铸牢中华民族共同体意识

旅游影响研究始于20世纪60年代,将注意力聚焦于旅游业带来的后果。国内外学者通常将旅游地居民感知划分为正面感知和负面感知两个维度[12]。80年代,Mathieson和Wall在合著的《旅游:经济、自然和社会影响》一书中,提出旅游业的后果已经变得越来越复杂和相互矛盾[13]。发展旅游的初衷是为了获得经济效益[14],居民通过就业或创业增加收入,但旅游发展也不可避免地引起物价上涨、生活成本增加等负面问题[15-16]。来自世界各地的游客,在促进文化交流的同时,也在客观上导致传统文化遭到侵蚀或商品化[17]。为满足旅游发展要求,社区和政府会改进当地基础设施并提高环保意识,但游客数量的增加,势必会对公共环境和自然环境造成影响[18-19]。鉴于本研究重在考量旅游发展的正向作用,所以重点访谈旅游为村民带来的积极影响。

铸牢中华民族共同体意识,是国家进入新的历史发展阶段党提出的用以处理当前复杂多变的民族问题和促进民族关系发展的新理念。铸牢中华民族共同体意识就是要将各民族通过经济上的互惠、文化上的融合和政治上的协商,汇集为“中华民族”整体[20]。“中华民族共同体”既是中国各民族的民族命运共同体,又是中华文化共同体,还是经济发展共同体,更是政治生活共同体[20]。麻国庆提出物质生活的生产方式决定着精神生活的过程,铸牢中华民族共同体意识离不开经济社会发展提供的丰厚物质基础的保障作用[21]。由于民族地区旅游业能促进人与资本流动、实现要素和资源的资本化(变现),在充分发挥民族地区自然资源景观和人文景观优势的同时,推进中华民族成员之间的交往交流交融,帮助贫困地区实现民生改善、产业重构、就业增加、居民物质和精神文明不断提高等多重目标[22],已成为加强中华民族共同体意识建设的有效途径[23〗。因此,本文提出假设H1:积极旅游影响感知对铸牢中华民族共同体意识具有显著正向影响。

(二)积极旅游影响感知与居民满意度

社区居民满意度指旅游地居民将本地旅游开发的期望与实际感受进行比较后,对其所在社区旅游发展的总体感受及评价[24],是对感知到旅游带来的积极或消极影响的反映和鉴定[25]。旅游开发的双刃剑效应使得旅游为当地带来积极影响的同时,不可避免地带来消极影响,因为目的地居民在旅游业中所扮演角色的重要性[26],会同时感知旅游带来的积极影响和消极影响。根据期望差异理论,当获益感知大于期望时,人们会感到满意,即居民感知到旅游带来的积极影响越强烈,其可能从中获益越多,所以对旅游发展的满意度也会提升,反之则不然[27]。因此,本文提出假设H2:积极旅游影响感知对居民满意度具有显著正向影响。

(三)积极旅游影响感知、居民满意度与铸牢中华民族共同体意识

1974年,环境心理学家Mechrabian和Russell在刺激-反应模型的基础上增加“机体”,改进形成SOR(刺激-机体-反应)理论模型,用于探究与个体相关的各种内外部刺激因素对个体的认知以及对随后行为的预测[28]。在旅游领域,相关学者在SOR理论模型的基础上对其进一步修正和改进后形成了“认知-情感-意向”关系理论,用以揭示认知、情感、意向三者之间的内在作用关系。“利益”是人们结成各种共同体的基础,中华大地上的人们基于共同利益结成共同体,又因共同利益凝结出共同体意识[29]。居民既是旅游发展的参与者又是旅游发展利益的享有者,居民享受到了旅游发展带来的红利,由此提升了他们的获得感和幸福感,凝聚了中华民族共同体发展的信心[23]。换言之,居民在感知到积极和消极旅游影响的刺激后,会形成对旅游的信念、观点和看法,这些认知作用于心理会产生相应的情感,比如对旅游发展是否满意等,然后居民的情感状态最终会决定其意向。基于上述理论,以积极旅游影响作为外部刺激,经机体加工形成的旅游影响感知作为认知成分,基于认知产生的居民满意度为情感成分,居民铸牢中华民族共同体意识的反应为意向成分。因此,本文提出假设H3:积极旅游影响感知和居民满意度对铸牢中华民族共同体意识具有显著正向影响。

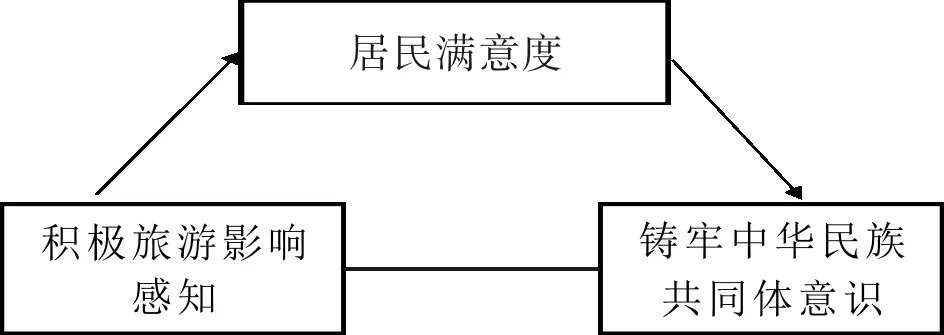

基于上述分析,本文在“认知-情感-意向”关系理论的基础上,构建积极旅游影响感知、居民满意度、铸牢中华民族共同体意识三者之间的研究框架图,如图1所示:

图1 研究概念模型图

三、研究设计

(一)案例区概况

十八洞村隶属湖南省花垣县双龙镇,地处湘西武陵蚩尤大峡谷生态文化旅游圈中部节点,海拔700米左右,既有悬崖峡谷、密林奇洞,又是极具代表性的苗族聚居村,由梨子、竹子、飞虫、当戎4个自然寨组成,共225户939人。2013年11月3日,习近平总书记在十八洞村首次提出“精准扶贫”重要思想,此后,在此重要思想的指引下,十八洞村依托丰富的旅游资源,坚持农旅一体化思路,积极发展乡村旅游。2020年,村民人均纯收入由2013年的1668元增加到18369元,是2013年的11倍多,实现全村整体脱贫摘帽,2021年获“全国脱贫攻坚楷模”殊荣。如今,乡村旅游已成为十八洞村最大的富民产业[30]。

(二)问卷设计

研究问卷共设计为四部分:(1)村民的人口统计学特征,包括性别、年龄、文化程度、职业、个人月平均收入(不包含旅游收入)、家庭月平均旅游收入等。(2)村民对旅游的积极影响感知六个题项参考李志飞设计的量表[31],量化为旅游增加居民收入、旅游增加居民就业机会、旅游促进文化交流、旅游有效保护文物古迹、旅游促进基础设施建设以及旅游改善自然环境共六个指标。(3)村民对十八洞村旅游业发展的满意度三个题项参考John Ap和John L设计的量表[32],量化为对本地旅游发展的总体满意度以及与其他旅游地相比、与期望中相比的满意度三个方面。(4)由于现有文献中还没有对铸牢中华民族共同体意识的成熟量表,参照目前学者对铸牢中华民族共同体意识的概念、内涵的相关界定[20],从对共享经济发展成果的认同、对中华文化的认同、对中华民族和党的认同、对中国特色社会主义未来发展命运的认同四个维度对其进行量化,共四个题项。第一至第四部分的问卷问题采用5点李克特量表,第二和第四部分用1-5表示“完全不同意”到“完全同意”,第三部分则用1-5表示“完全不满意”到“完全满意”。

(三)数据收集

为了保证正式调研取得成功,笔者在正式调研之前做了预调研。预调研在2021年7月11日至7月13日在案例地展开,最终回收有效问卷65份,经检验,问卷信、效度良好。正式调研时间为2021年7月20日至8月4日,调研小组采取随机抽样的方式,沿街向村民一对一发放问卷并做简短访谈。由于十八洞村属苗族聚居区,且当地居民大多文化程度较低,存在看不懂问卷问题的情况,因此,在发放问卷的过程中,调查者会对被调查者不清楚的问题进行相应的解释,以保证问卷填写的质量。其间共发放问卷200份,实际回收198份,其中有效问卷197份,占比98.5%。

(四)描述性统计分析

被调查者基本信息表如表1所示。男性村民所占比例明显高于女性,16-40岁年龄段的村民和40岁以上年龄段的村民比例大体持平,其中处在16-25岁的有21人,为十八洞村注入年轻活力,25-40岁村民所占比例最高,为45.2%。从数据看尚未发现特别严重的乡村人口老龄化问题,这可能得益于十八洞村的旅游扶贫政策,随着十八洞村乡村旅游发展得越来越好,众多青壮年可以就近找到工作,避免了村庄的人口流失威胁,同时,在调查过程中也发现不少从外地回乡的村民,且回乡人口的数量有逐年上升趋势。但是村民总体文化程度较低,大部分只有初中及以下学历,拥有高中学历的占20.3%,主要年龄在25-40岁之间,大专以上学历的有5人,其中2人是为巩固脱贫成果的驻村干部,另外3人是返乡创业的大学生。有约一半以上的村民是个体劳动者或自由职业者,他们或在家中开办农家乐、民宿,或在景区摆有摊位,或在家中从事苗族银饰手工艺品加工、黄桃种植、蜂蜜养殖、油茶制作等旅游配套特色产业,这些村民大多从事与旅游相关的工作。仍然从事传统农业生产的村民占比为27.9%,多集中在60岁以上年龄段,此年龄段对新事物的接受能力较低,且受学历和年龄等条件的限制,多选择继续从事农业生产。同时,十八洞村旅游业发展为当地村民提供了许多就业岗位,如游客接待、卫生维护、安保等。

调查结果显示,54.8%的人参与到旅游事业中,村民月旅游收入1000元以上的高达77.7%,3000元以上占22.9%;家庭月平均旅游收入1000元以上的达68.6%,3000元以上的占44.2%。这说明十八洞村乡村旅游的发展惠及了绝大部分村民和家庭,旅游收入成为十八洞村村民及家庭的主要收入来源。

表1 十八洞村村民人口统计特征

(五)数据处理

本研究主要采用SPSS 25.0与AMOS软件。首先,检验量表的可靠性和有效性,以确保数据质量;然后,通过验证性因子分析、相关性分析、回归分析,对各变量之间关系进行检验,论证假设是否成立;最后,对问卷数据进行分类并计算均值,对比分析十八洞村从事旅游的村民与未从事旅游的村民在积极旅游影响感知、居民满意度与铸牢中华民族共同体意识方面的差异。

四、研究结果

(一)共同方法偏差检验

为确保问卷质量,本研究选择最常用的Harman’s单因素方法来检验共同方法偏差[32]。对所有题项进行因子分析,采用无旋转的主成分分析方法来评估共同方法偏差的影响。分析结果显示,未旋转的最大的因子方差解释率为46.788%,低于50%的标准,这表明本研究不存在严重的共同方法偏差。

(二)信度和效度分析

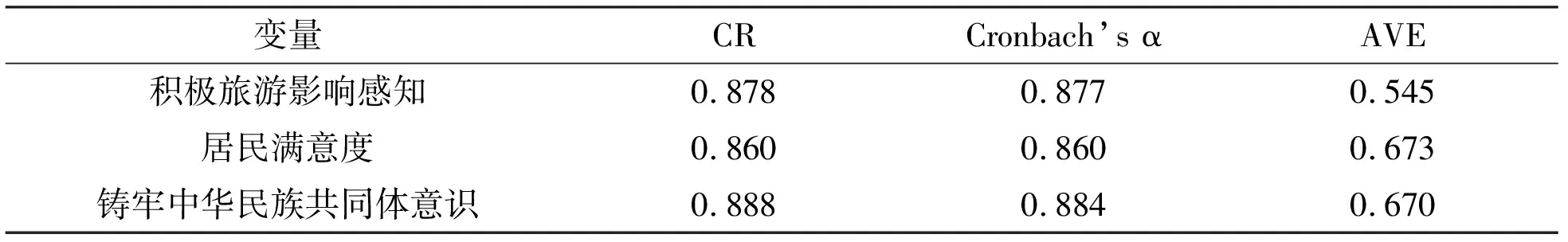

信度检验通过CR值和Cronbach’s α系数两个指标来进行检验,在探索性研究中,当CR值大于0.7,Cronbach’s α系数也大于0.7,平均提取方差(AVE)值大于0.5时,才认为量表变量满足要求,具备可行性。由表2可知,积极旅游影响感知、居民满意度、铸牢中华民族共同体意识的CR值和Cronbach’s α系数均高于推荐值0.7,表明各潜变量之间内部一致性良好;积极旅游影响感知、居民满意度、铸牢中华民族共同体意识的AVE值均大于0.5,表明本文量表具有良好的聚敛效度。

表2 信度和效度检验

区别效度通过相关系数矩阵来检验,当变量的AVE值的平方根大于该变量与其他变量间的相关系数时,说明各潜变量之间具有良好的区别效度,由表3可知,各潜变量的 AVE 值的平方根都大于其他潜变量的相关系数,说明各潜变量之间区别效度良好。

表3 区别效度检验

(三)验证性因子分析

根据表4可知,假设模型三因子模型的拟合指标分别为χ2/df值为1.655,小于3;RMSEA为0.058,小于标准水平0.08,说明适配较好。GFI=0.929、NFI=0.932、TLI=0.964、CFI=0.972、IFI=0.972,所有拟合优度指标均达到通用标准,说明本研究所建立的验证性因子分析模型有效且与回收数据的匹配程度较好。

表4 验证性因子分析模型拟合指标

二因子模型:积极旅游影响感知+居民满意度、铸牢中华民族共同体意识

单因子模型:积极旅游影响感知+居民满意度+铸牢中华民族共同体意识

(四)相关性分析

通过Person相关来分析本研究中各变量之间的关系。根据表3结果可知:积极旅游影响感知与居民满意度、铸牢中华民族共同体意识三者两两之间的Person相关系数均大于0,且本文所涉及的3个潜变量的相关系数对应的P值均小于0.01,说明积极旅游影响感知与居民满意度、铸牢中华民族共同体意识两两存在显著正向影响关系。

(五)回归分析

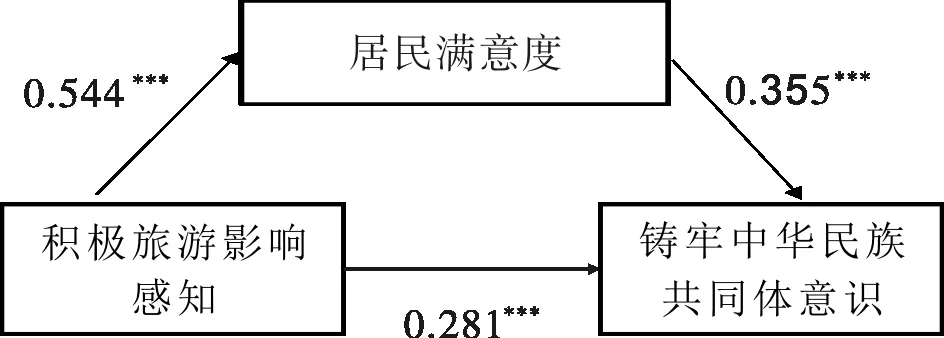

采用标准三步法对回归模型进行验证。根据表5结果可知:第一个模型以积极旅游影响感知为解释变量,铸牢中华民族共同体意识为被解释变量,该模型的回归系数为0.474,在0.001的显著性水平下显著,回归方程的标准估算错误为0.063,说明积极旅游影响感知对铸牢中华民族共同体意识具有显著正向影响,故假设H1成立。第二个模型以积极旅游影响感知为解释变量,居民满意度为被解释变量,该模型的回归系数为0.544,在0.001的显著性水平下显著,回归方程的标准估算错误为0.068,说明积极旅游影响感知对居民满意度具有显著正向影响,故假设H2成立。第三个模型以积极旅游影响感知和居民满意度为解释变量,铸牢中华民族共同体意识为被解释变量,其回归系数为0.281,在0.001的显著性水平下显著,说明积极旅游影响感知和居民满意度对铸牢中华民族共同体意识具有显著正向影响,故假设H3成立。

表5 回归分析表

图2 回归分析图

(六)十八洞村村民对旅游影响的感知

为进一步探析民族地区旅游发展对当地居民带来的影响,笔者以居民是否参与了当地旅游发展为依据,将问卷数据再分类后对两组数据进行对比分析。

1.对旅游业的积极影响感知。据表6可知,十八洞村村民对旅游业的积极影响感知的总体均值为3.814,同意率92.5%,村民对旅游业带来的积极影响感知强烈,从事与未从事旅游业的村民感知差异相差不大。村民十分认可当地的旅游业带动了经济增长,吸引更多外来投资者,同时旅游发展为当地村民提供了更多的就业岗位,使本地居民收入增加,生活水平提高。村民对旅游发展给文化方面造成的影响感知尤为强烈。十八洞村是苗族聚居区,又是国家“精准扶贫”政策的提出地,独特的苗族文化和政策背景,对国内外游客都产生了强大的吸引力。在游客的观赏过程中,通过主客之间的互动,当地村民主动学习并掌握游客的语言,积极接受外来文化并宣扬苗族传统文化,游客对当地传统文化(工艺)的欣赏也提升了村民的文化自豪感。甚至未从事旅游业的村民对文化影响的正向感知还略高于参与旅游业的村民,究其原因,未从事旅游业的村民大多从事手工艺品制作、采茶等富有地域和民族特色的传统工作,而游客常对这些表现出浓厚的兴趣,在与他们的沟通交流中增进对当地文化的了解,因此这些村民更能明显地感受到旅游业发展对文化交流的促进作用。同时,村民普遍认为旅游使本地文物古迹得到了有效的保护。十八洞村特色苗寨建设以民生改善为核心,以特色民居保护和改造为重点,在完善村寨配套基础设施建设、优化人居环境的同时强调保护传承民族文化,彰显民族文化活力。村民普遍认为旅游业发展使水、电、交通等方面的基础设施得到改善,尤其是交通方面,如今宽敞的马路改变了十八洞村早期“难进难出”的局面,切切实实给村民生活带来了便利。同时,为发展旅游业,十八洞村积极改善自然环境,注重培养村民的环保意识,设立了垃圾回收站,以改善当地的卫生状况,在山坡、街边栽种绿植,在美化环境的同时还可以防止滑坡。

值得注意的是,虽然从事与未从事旅游业的村民对旅游发展带来的正面影响感知差异不大,总体均值和同意率都十分可观,但是,细观各题项间的差异还是十分明显的。其中“旅游使本地收入增加”的同意率最低,为71.65%;“旅游增加了文化交流”的同意率最高,为95.5%。因此,在充分肯定旅游对文化交流的促进作用的同时,也要重视并从多角度分析旅游业发展未让更多人收入增加的原因以及后续改进方法,以缓解旅游带来的收入增速与物价上涨速度不平衡的趋势,更快实现共同富裕。

表6 十八洞村村民对旅游业影响的感知、满意度和中华民族共同体意识铸牢情况

2.对十八洞村乡村旅游业发展的满意度。从数据来看,村民对当地旅游业的发展十分满意,总体均值3.62,满意率80.6%,不满意率仅为1.5%。值得注意的是,未参与旅游业的村民因为参与度较低,只是感受到旅游业发展给生活带来的变化,所以各个问题的满意度均要高于参与旅游业的村民。参与旅游业的村民虽然对旅游业发展的态度更为积极,认同感也更强,但他们对十八洞村旅游发展过程中暴露出来的问题感触更为直接,对十八洞村未来旅游发展的期望也会更高,所以普遍认为十八洞村的旅游发展还有很大的进步空间。在问卷调查和访谈过程中,村民也结合自身情况,积极为十八洞村旅游未来的发展提出宝贵意见。

不仅是《圣经》还是《佛经》还是谚语,都给红月赋予了灾难的形象。《罪与罚》中没有大量的叙述,仅用了个“红月”就将小说境界全然升华,让所有人都明白阿斯科尔尼科夫的命运,小说以最简练的情景,用几个字传达出了一个贯穿整个小说的线索——阿斯科尔尼科夫正一步步走向灾难。

3.十八洞村村民的中华民族共同体意识铸牢情况。由表6数据可知,十八洞村村民的中华民族共同体意识铸牢情况良好,总体均值3.705,同意率77.6%,不同意率仅为0.3%。参与旅游业的村民对旅游促进铸牢中华民族共同体意识的同意率明显高于未参与旅游业的村民,同意率相差37.3%,这样的差异在下列的四个题项中同样明显,特别是“旅游扶贫战略促进当地经济发展,让少数民族人民脱贫致富,使中华民族成员共享经济发展成果”一项,参与旅游业的村民同意率为91.9%,而未参与旅游业的村民同意率为63.3%,相差28.6%。在铸牢中华民族共同体意识的进程中,经济方面的因素不容忽视,经济发展的不平衡、不充分仍然是我国的主要矛盾,这在资源富集但基础设施差、产业基础薄弱的民族地区表现尤为明显,而民族地区旅游业因其能促进人与资本流动、实现要素和资源的资本化(变现),在充分发挥民族地区自然资源景观和人文景观优势的同时,推动中华民族成员之间的交往交流交融,成为发展经济最公平、最包容的方式。

值得注意的是,从调查结果来看,村民是否参与旅游业发展对中华民族共同体意识的铸牢情况有很大影响,旅游业发展对铸牢中华民族共同体意识有显著促进作用。

五、结论与启示

民族地区旅游业创新发展对铸牢中华民族共同体意识具有显著的促进作用。一方面,民族地区要大力发展旅游业,充分发挥旅游业的行业特点和优势,在新时代主动肩负起铸牢中华民族共同体意识的新使命;另一方面,要始终将铸牢中华民族共同体意识主线贯穿于民族地区的旅游发展全过程、全方位,将铸牢中华民族共同体意识作为民族地区旅游发展的重要评价标准之一。

(一)民族地区应更加重视发展旅游产业

旅游最本质的特征是人员的异地流动,是促进各民族交往交流的重要途经。民族地区旅游资源丰富,具有极强的开发可塑性,应重视其旅游产业发展,充分发挥其旅游资源优势,将多彩民族文化、厚重历史文化以及革命传统文化深度嵌入到旅游产业发展全过程各领域,促进旅游文化深度融合,打造“旅游+”模式,丰富地域和民族文化内涵,彰显文化价值。

充分利用现代科学技术大力发展智慧旅游,利用现代化技术和手段,增强传统文化的表现力、影响力和传播力,提升对国内、国际旅游者的吸引力。同时在社会主义核心价值观的引领下,挖掘优秀民族文化内核,与爱国情怀、民族团结等时代精神相呼应,增强当地居民和游客的中华文化认同。

民族地区通过旅游业发展,吸引广大游客前来旅游,推进民族地区和东中部地区各族群众跨区域双向流动,促进各民族广泛交往交流交融。同时,充分发挥旅游业的政治、经济、文化、教育、生态等功能,使当地居民和广大游客增进“五个认同”,不断铸牢中华民族共同体意识。

(二)民族地区旅游产业发展要将铸牢中华民族共同体意识贯穿其中

习近平总书记强调,铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的“纲”,所有工作要向此聚焦。民族地区旅游产业发展要将铸牢中华民族共同体意识这条主线贯穿其中,并将铸牢中华民族共同体意识作为衡量旅游业发展的重要指标体系。

一是要推动建设一批体现中华民族共同体意识、具有中华文化特征、彰显中华民族文化视觉形象的旅游品牌和景点景区。

二是要推出一批民族团结进步公共文化服务产品。创作一批各族群众喜闻乐见的文艺作品和文创产品,传承、传送、传递各民族文化交往交流交融的史实和现实价值,促进各民族优秀文化创造性转化和创新性发展,促进中华优秀传统文化的融合创新。

三是要推动创建工作进景区,着力提升中华民族共同体意识的教育宣传水平和能力,推动民族地区在景点景区融入中华优秀传统文化,通过生动讲解,促进旅客和当地居民等深切感知中华民族共同体意识教育。

(三)民族地区旅游发展要更加强调当地居民的参与及受益

民族地区旅游业发展要坚持“以人民为中心”的发展思想,更加注重当地居民的参与和受益,让当地居民在旅游发展过程中实实在在获益,共享发展成果,不断增强参与感、获得感、幸福感,夯实铸牢中华民族共同体意识的经济基础。

一是协调好政府主导和市场主体的关系。发挥党和政府的作用,既要在大局上把关,也要在细微处落实,让村民参与到旅游发展的决策、管理、监督工作中来,激发村民参与旅游的积极性,强化居民在参与旅游发展中的主人翁意识,让村民在参与过程中增强政策认同感和国家认同感,铸牢中华民族共同体意识。

二是建立和完善利益共享机制。通过建立健全法律保障机制,保障当地居民参与旅游规划和决策的权利;安排就业岗位,优先保证当地居民进入这些岗位的权利;鼓励当地居民参与旅游经济活动,通过资本入股、共同经营等方式不断提高居民旅游参与程度,分享产业红利;建立经济补偿制度,让未直接参与旅游开发的当地居民共享发展利益,等等。