公众参与背景下多源流理论如何更好解释中国的政策议程设置?

——基于多案例的定性比较分析

靳永翥(西安建筑科技大学公共管理学院,陕西西安 710055)

赵远跃(中国人民大学公共管理学院,北京 100872)

一、问题提出

德尔菲(Delphi)在古希腊神话中是阿波罗神殿(Temple of Apollo)所在地,是预测未来的代名词。在古希腊时代,阿波罗的女祭司皮希雅(Pythia)通过说出令人费解的话语向牧师传达神谕,牧师通过对这些神谕进行精心的设计与巧妙的安排,以此满足虔诚信徒的信仰需要。不难看出,整个信息传递过程呈现模糊性的特征[1]。一方面,牧师基于“选择性注意”(Selective Attention)来传递信徒愿意听到的神谕,以此获取极高的声望和积攒大量的财富;另一方面,朝圣者基于“选择性理解”(Selective Understanding)满足自身的价值诉求。从这一点来讲,德尔菲神谕是一个实用的“欺骗性”游戏,充满迷思的“欺骗性”使神明启示与人类理性无缝连接[2]。

在某种程度上,公共政策的议程设置也是一个德尔菲神谕的传递过程,政策企业家、政治精英、关键个人、利益集团和游说团体等参与其中,充当牧师或朝圣者的角色,致使政策议程充满了复杂而又细微的模糊性,Zahariadis 将这种模糊性视为战略性模糊和刻意性模糊[3]。以政策企业家为例,他们扮演着牧师一样的角色,小心翼翼地接受和传递着政策信息,推动政策决策系统朝着自己偏爱的方向演绎。正如Spohr 所指出的,政策企业家利用政治窗口通过改变政策话语和思维操纵决策过程,直到新范式与旧秩序兼容为止[4]。Zohlnhöfer 等人也指出,政策企业家可以通过让步、提议一揽子政策或操纵问题的严重性,确保在特定的条件下通过他们的法案[5]。于是,我们不禁要追问,公共政策是如何输出的?基于什么目的?为何有些政策被采纳而有些政策被束之高阁?这些问题的答案公众不得而知,整个议程设置过程被生动地比喻为“政策黑箱”,要想破解“政策黑箱”极为困难,背后是错综复杂的本位主义与纵横交错的利益羁绊。

神话有神话的天马行空,现实有现实的轻描淡写。尽管德尔菲神谕在某种程度上具有被制作、被塑造以及被修饰的“虚构性”,但它通过细致入微的刻画带来了某种政策议程设置的现实性真相,也正因为如此,德尔菲神谕背后的隐喻常常被认为是具有启发性的[6]。要回答前述问题,就必须落沉至现实情境中离析问题的答案。党的十九届四中全会指出,必须加强和创新社会治理,完善党委领导、政府负责、民主协商、社会协同、公众参与、法治保障、科技支撑的社会治理体系,建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体[7]。作为构建社会治理共同体的关键一环,自党的十九大以来,各地政府纷纷出台相应的政策措施保障公众有序参与政治生活,如《河北省环境保护公众参与条例》《安徽省人民政府重大行政决策公众参与程序规定》《北京市深化政务公开扩大公众参与工作办法》等。

在信息高速发展的今天,公众倾向于摆脱“委托—代理”的中介范式,希望直接参与到整个议程活动中表达意见、发表看法和评价效果。从价值作用上来看,公众参与体现了人民权利本位的时代意蕴,有助于公众观察和理解公共政策输出的真实运作方式,清晰地捕捉政策议程的设置脉络,因此常常成为解锁“政策黑箱”和破解模糊性的一把密匙。作为政策过程领域的经典理论,多源流理论在解释政策议程如何设置方面具有独特的阐释力,成为本文的首选理论视野。在公众参与背景下,传统的多源流理论研究可能已无法准确刻画源流谱系发生变化的社会现实,结合前文所述的问题,本文的核心议题由此产生,即公众参与背景下多源流理论如何更好解释中国的政策议程设置。

二、文献综述与理论反思

肇始于1972 年,Cohen 等人提出组织选择的垃圾桶模型,相较于传统完全理性决策或渐进理性决策而言,该模型分析的是松散耦合和部分重叠环境下的组织过程,即一种问题偏好模糊、技术手段不明确和人员流动组织化的无序状态[8]。尽管垃圾桶模型展现了宏大的理论抱负,但是由于理论抱负实在太大,经不起现实的审视,以至于不能用简单的标签加以衡量[9]。有鉴于此,Kingdon 提出多源流理论刻画政策过程的特性,将传统选择机会、问题、备选方案和参与者等四个独立的要素优化为问题、政策和政治等三股源流,用“政策之窗”取代传统垃圾桶模型的“决策机会”,并强调三股源流应该保持独立性,当三股源流汇合的时候,政策之窗便会开启[10]。在此之后,正如Vieira 等人所指出的那样,多源流理论因为其直观的吸引力和较低的进入壁垒,既促进了如间断平衡等政策理论的发展,又引发了大量的、专注的以及经验性研究[11]。

目前,针对多源流理论的研究,学界已经有了较为丰富的学术积累,它们散落在不同的学科领域之中,横亘在理论与实践之间。综合来看,其研究大致有以下三条分野:

一是多源流理论的要素细化研究分野。从初始模型的构成要素来看,多源流理论主要有问题源流(Problem Stream)、政策源流(Policy Stream)、政治源流(Political Stream)、政策企业家(Policy Entrepreneur)和政策之窗(Policy Window)等[12],其中,问题源流指社会中可能需要关注的政策问题,政策源流是指许多源自决策者、专家学者和游说团体的潜在政策问题解决方案,政治源流指政府变动、立法更替和舆论波动等[13]。

处在该研究分野下的学者更加倾向对其所包含的要素进行学理性解读,常常围绕“源流要素是否独立”(也被称为“独立性困境”)这个命题展开讨论。Bandelow 等人指出,多源流理论中的问题源流、政策源流以及政治源流等要素是动态交互的,并在每股源流中产生不同的网络配置,将多源流理论与其他政策网络理论结合有助于创造一个更大的概念工具箱[14]。Exworthy 和Powell 认为,源流要素仅仅是简单地交叉在政策形成、政策实施和政策评估中,几股源流相互渗透,共同形构了政策系统的完整性[15]。李燕和朱春奎在基于劳改制度终结的案例研究中指出,政策企业家和政策之窗二者相互关联,政策企业家群体的壮大可以加速政策之窗的开启时间[16]。与之相反,有学者指出,多源流理论中各要素是独立且互不干涉,即各源流有着自己独特的动力机制和运行规则,每股源流都有其独特的生命,呈现一种“松散耦合”的运行状态[17]。此外,还有学者认为,保持源流要素独立是研究多源流理论必须遵循的信念,不同源流相互独立,只有在政策之窗被打开时,源流才会汇合,问题也才会被提上议程[18]。

二是多源流理论的实践应用研究分野。实践反馈理论,理论的生命力在于指导实践,如果多源流理论只是停留在学理的抽象性讨论或表象性素描层面,忽略其理论的现实生命力,那么这个理论终将会作茧自缚,进入科学领域的死角而无法发展[19]。值得庆幸的是,多源流理论自提出以来便始终与实践不断互动,其理论价值也不断得以体现。

利用CiteSpace 的关键词词频共现功能进行计量分析可以发现,就国外研究而言,多源流理论的实践研究多聚焦于改革(Reform)、管理(Management)、政治(Politics)、政策(Policy)、政策执行(Policy Implementation)、政策之窗(Policy Window)、模糊性(Ambiguity)、政策影响(Policy Impact)、政策理念(Policy Idea)等领域[20-22]。如Huber-Stearns 等人利用多源流方法分析了美国联邦机构在科罗拉多州的大型供水合作伙伴关系的体制创新,认为含糊不清的问题定义和重点事件是这些伙伴关系形成的重要原因[23]。Dela Santa 和Saporsantos 运用多源流理论解释影响2009 年菲律宾旅游法制定的诸多因素,指出对这些因素的认识、政策流的趋同、政策企业家的行为以及对环境条件的了解,可能会使旅游业从边缘走向决策的主流[24]。国内则更加聚焦于议程设置、政策变迁、政策过程、电子参与、网络舆情、学前教育、土地管理、校企合作等微观领域。如,王国华和朱代琼利用多源流框架,分析了乡村振兴战略被纳入国家政策议程的耦合逻辑,从问题源流到政策源流,最后到政治源流,三股源流交互耦合,最终促成乡村振兴战略的形成[25]。唐斌则关注非传统主体如何影响基层政策议程的设置以及如何打开“政策之窗”等问题,同时还探讨了从“机会之窗”到“共识之窗”再到“政策之窗”路径背后所呈现的政治逻辑[26]。

三是多源流理论的模型优化研究分野。批判性反思是科学理论蕴含的重要精神,在这种背景下,为了避免多源流理论落入“一种缺乏反思以及自说自话的境地”,及时反思显得尤为重要。Beland 和Howlett 认为多源流理论专门针对美国,是否会产生对其他研究有用的见解尚不清楚[27]。

多源流理论作为西方“舶来品”,如果只是“一劳永逸”地嵌入中国的本土环境中,不仅会造成因场景切换而带来的本土经验偏差,导致产出理论“肌无力”和分析范式“水土不服”,还会因缺乏整体性思考,漠视现实情景的实质性关怀。因此,多源流理论在敲开中国大门的过程中,涌现一批学者对其进行优化与修正研究,以期实现多源流理论的本土化适应。杨志军等人基于网约车服务的改革,进行政策理念(Idea)、政策形象(Image)、关键个人(Individual)和机构运作(Institution)等四个要素(简称4I 要素)嵌入多源流理论的模型修正研究,并将4I 要素作为政策制定和源流运行的中介变量[28]。闫建和娄文龙认为,多源流理论预设扎根于美国的政治体系,强调不同源流相互独立,并且这三股源流力量大致相当,并不符合我国国情[29]。孙志建通过研究中国城市摊贩模糊性治理的现象,探讨了“新多源流模型”,即“议题流”“行动流”“规则流”中的流向、水质和流量等变数[30]。同样,朱春晓也认为,在多源流理论的政治源流分析中包含党换届选举因素,与我国实行中国特色社会主义政党制度有较大差距,因此,在运用该理论分析之前需对其进行一定的修正[31]。文宏和崔铁指出,中国情景下的多源流理论优化主要有提高源流间的融合性、政治源流的核心化、焦点事件的独立化以及特殊情况下的临时决策等四种路径[32]。

总体而言,日臻完善的多源流理论研究为我们勾勒了一幅与其他研究截然不同的研究图景,诸多学者都在努力追求不同源流与现实情景的匹配性,即在多源流理论内在要素不断优化的同时,却在一定程度上忽略了对外在要素的考察。随着公众参与意识不断提高,政策议程设置过程不再是以政策精英为主导的传统设置模式,更多地开始转向为公众参与决策制定、执行、反馈和评价的新型议程设置模式。遗憾的是,鲜有学者利用多源流理论探讨这种新型的议程设置模式,这也为本文开展下一步研究提供了充足的空间。刘思宇认为,公众主导的多元协商型政策论证将通过公众议程促使政策之窗的开启,这个过程也是共识建构的过程[33]。本文将公众参与作为决策情景中重要的外在要素,探讨公众参与在源流运行中所发挥的作用。

本文行文安排如下:首先,任何一个要素如果要嵌入多源流理论中,就要考虑配适性问题,同时多源流发生变迁是复杂诱因导致的结果,传统定量或定性方法都难以对这些诱因作到具体的分析,故本文采取定性比较分析方法,考察公众参与不同要素与不同源流之间的内在关联;其次,通过定性比较分析方法得出中间解,进而离析出公众参与和不同源流之间的微观路径,并在此基础上对单变量进行必要性分析,检测影响源流发生变迁的关键变量;最后,为弥补定性比较分析方法自身的不足,进行个案的深度检验,从而深化理论的科学性。

三、研究设计与定性比较分析

(一)案例来源与QCA 引入

考虑到“资料三角”的稳定性,本研究特地从新闻报道、官方文件、期刊文章、网络论坛等诸多途径选取18 个经典案例作为本研究的研究样本[34]。为了兼顾案例的代表性,对案例发生的时间和地点也作了一定筛选,最终选择安徽省人民政府印发的《安徽省人民政府重大行政决策公众参与程序规定》、浙江省召开公众参与环境保护现场推进会、广东省怀集县政府召开重大行政决策公众征询工作等18 个案例,这18 个案例均与公众参与主题相关,只是每个案例在源流侧重点上有所区别①基于学术规范,对于造成恶劣影响的案例名称和发生时间进行了隐晦处理。限于篇幅,案例数据不在正文部分进行汇报。。

在选取标准上,肖静将群体性事件视为问题源流[35],郭璨和陈恩伦将政府相关政策视为政策源流[36],刘伟伟将领导介入视为政治源流[37],参照这一思路,并顾及研究的可操作性,本文弱化了源流属性,将其设置为群体性事件(问题源流)、公众参与相关政策(政策源流)、领导介入(政治源流)等三项指标;在研究工具选取上,定性比较分析(Qualitative Comparative Analysis,QCA)以案例为导向,以整体为视角,根植于组态思维,可以在错综复杂的因果条件组合环境中梳理出清晰的因果链条,故成为本文的研究工具。

从工具价值上来讲,定性比较分析是一种介于定性或定量之间的综合研究方法,弥补了定量研究的深度和定性研究的广度,实现了定量研究和定性研究二者的链接。它基于布尔运算和集合论,探索组态条件下如何引致结果出现的变化,依据集合形态的不同,可分为清晰集定性比较分析(csQCA),模糊集定性比较分析(fsQCA)和多值定性比较分析(mvQCA)[38]。针对所选取的18 个案例,本文采用定性比较分析(QCA)中的清晰集定性比较分析(csQCA)方法,一是因为定性比较分析对案例数量要求不高,一般要求10—30 个案例;二是清晰集定性比较分析(csQCA)作为一种类型,适用于将测量变量进行明确二分划分的案例,符合本研究的变量特征[39]。

(二)变量选取及编码赋值

在组态思维下,条件变量指的是导致结果发生变化的因素或条件,因此,常常被认为是导致结果发生的原因。在条件变量的设计上,通过前期的文献回顾,本文依据“公众参与”和“多源流”两个关键词来设定,并遵循Engler 和Herweg 关于多源流框架研究的三条相关建议开展下一步研究:一是因变量的选择和案例的选择;二是框架以及关键概念的操作和测量;三是与框架相对应方法的选择[40]。

在条件变量的选取方面,韩普等人识别公众参与智慧城市管理众包的关键影响因素,主要为政府在日常事务中建立起来的公信力、相关制度的建立和公众创新能力等因素[41]。应优优则以社团和关系为两大维度,构建了社团资源动员和人际关系影响公众参与行为的分析框架[42]。陈迎欣等人基于系统论的视角,采用结构方程分析公众参与影响因素之间的共变性,发现公众参与意识和公众参与素质能力对主体的参与行为有显著的正向影响[43]。朱正威等人构建了社会稳定风险评估公众参与意愿影响因素概念模型,发现行为态度、自我效能感等因素对公众参与影响显著[44]。基于此,结合本文研究主题,经过筛选和比较,本文提取参与意识(A)、参与能力(B)、政府形象(I)为公众参与影响的测量因素。同时,王翊嘉等人以全国五地环境群体事件为案例,研究发现资源可得性、公民参与意识、政府态度、法律制度完善与否、参与途径通畅与否等五个因素为核心影响因素[45],因此提取出参与渠道(D)这一测量变量。杨志军以政策理念、政策形象和政策精英等三个要素为解释变量,以问题、政策和政治等三股源流为结果变量进行要素嵌入源流的配适性检验,并将是否基于公共利益作为政策理念赋值标准[46]。本文基于这条思路,进一步提取出价值取向(V)变量。

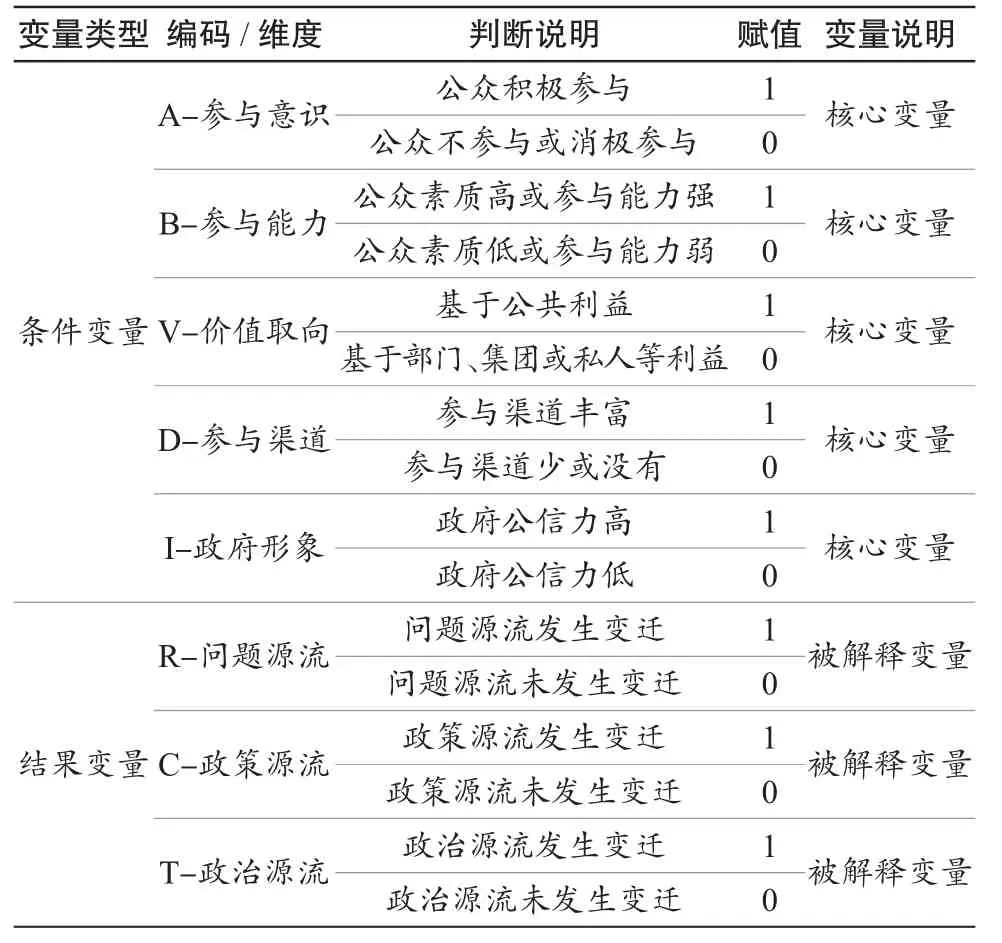

通过以上讨论,对公众参与因素的测量划分为参与意识(A)、参与能力(B)、价值取向(V)、参与渠道(D)和政府形象(I)等五个维度,结果变量分别以R、C、T 表示问题源流、政策源流和政治源流,并以源流是否发生变迁作为判断依据。在变量设置上,定性比较分析可以将“质性”内容转换为可量化的指标,在此基础上进一步将变量进行二分处理,对于满足(True)条件或存在(Presence)的变量赋值为1,不满足(False)或不存在(Absence)的变量赋值为0,整理结果见表1。

表1 变量编码与赋值表

(三)研究过程及结果分析

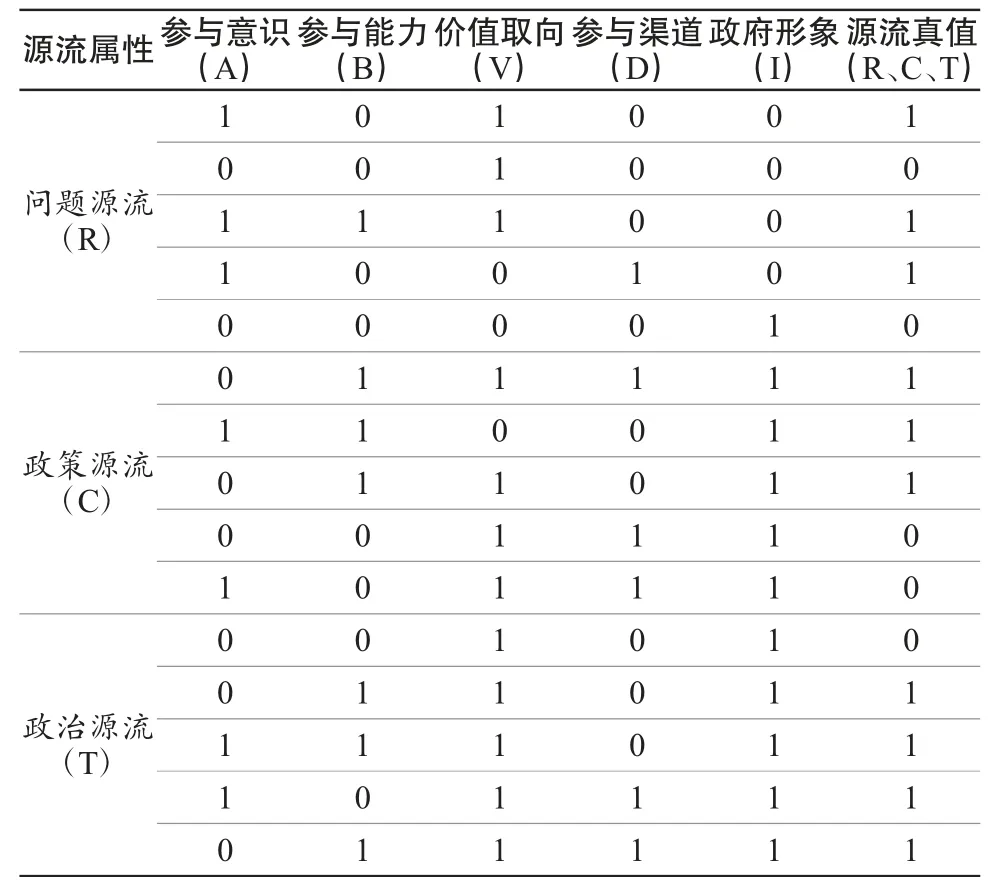

在对变量赋值之后,本研究对每个案例的编码进行汇总,得到条件变量和结果变量的数据组合,也就是真值表(Truth Table)(见表2),以此作为QCA的分析基础。首先,本研究选取了参与意识(A)、参与能力(B)、价值取向(V)、参与渠道(D)、政府形象(I)等五个变量作为影响变量来解释问题源流(R)、政策源流(C)、政治源流(T)等三股源流变迁这一个结果变量;其次,本文为了探讨公众参与要素对不同源流的微观路径和影响机制,构建了不同源流下的中间解(Intermediate Solution)(见表3),并回到案例中,检验不同路径的解释力;最后,在定性比较分析过程中,通过一致性(Consistency)和覆盖率(Coverage)两个指标的测算,构建起必要条件检测表(Necessary Conditions)(见表4),以此确定变量之间的相关关系。

表2 问题源流、政策源流和政治源流真值表

表3 问题源流、政策源流和政治源流定性比较分析中间解①表3 以及文中用“~”表示“否”、“*”表示“和”的逻辑关系,其意为同时存在,“+”表示“或”的逻辑关系,“=”或“→”表示“推导出”。

表4 问题源流、政策源流和政治源流的必要性检测

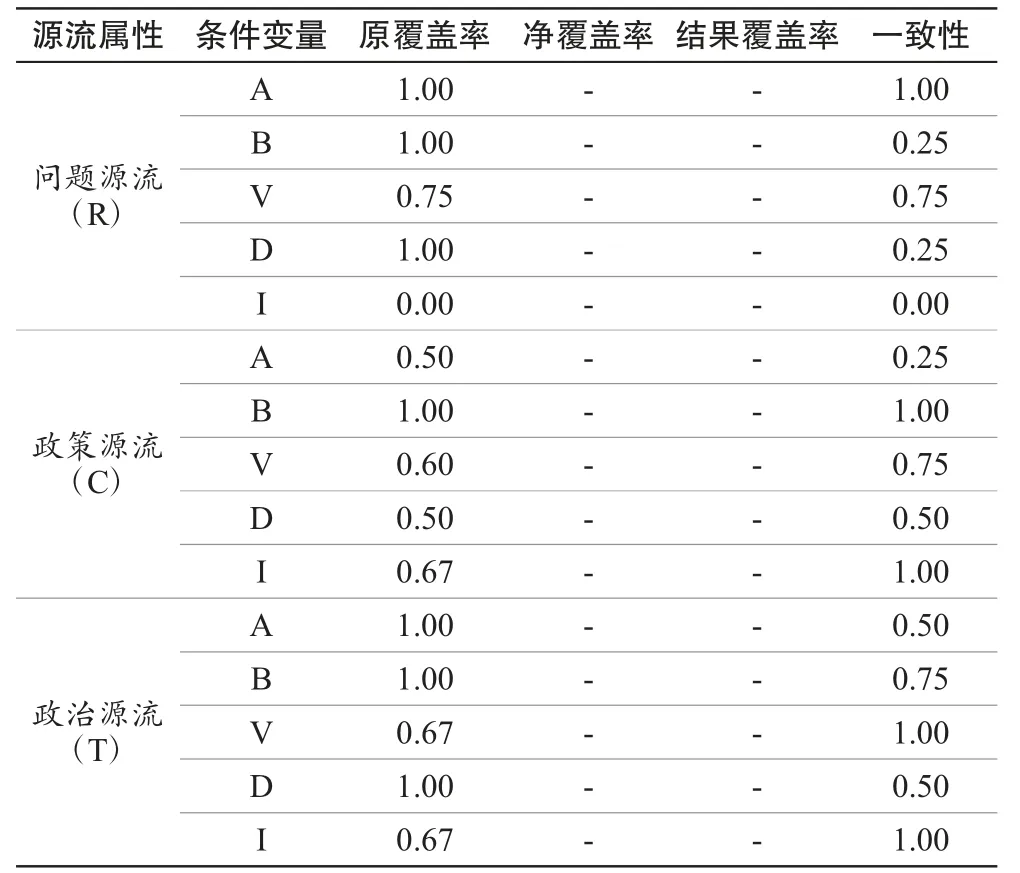

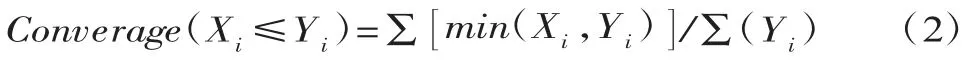

一致性是指分析结果在多大程度上共享了导致结果发生的某个给定条件或组态,计算公式为:

覆盖率是指在给定条件或条件组合下,在多大程度上解释了结果的出现,计算公式为:

在公式(1)和(2)中,Xi为条件要素的校准值,Yi为结果要素的校准值,必要性检测的目的主要为识别共享性变量和替代性变量。如果条件A 是结果B的必要性条件,则B 对应的集合是A 对应的集合的一个子集,那么对应的一致性指标取值应该大于0.9,如果小于0.9,则不能把A 看作B 的必要条件[47]。在必要性检测的时候,结果只有“一致性”和“原覆盖率”两项指标,“净覆盖率”“结果覆盖率”等栏中用“-”表示。

由表3 可以看出,在公众参与背景下,针对多源流理论的问题源流而言,被解释变量问题源流(R)=A*V*~D*~I+A*~B*~V*D*~I,即参与意识*价值取向* 参与渠道少* 政府公信力低+参与意识*参与能力弱*基于部门、集团或私人利益*参与渠道* 政府公信力低条件组合将推导出问题源流变迁。通过覆盖率可以看出,公众参与要素影响问题源流变迁的微观路径为“参与意识* 价值取向* 参与渠道少*政府公信力低”,该条件组合的含义为当政府公信力低、参与渠道少,但公众参与积极性高,且参与事件属于公共利益的时候,将会导致结果变量的发生,即问题源流中的流向、水质或流量等某一要素发生变动。在案例中,“江西NK 事件”“江苏NT事件”代表了这一条件组合。在江苏NT 事件中,事件起因为一家造纸厂的排污问题,数千名当地市民只能聚集在政府门前进行抗议,在抗议的过程中,出现了掀翻汽车等暴力行为,致使事件冲突范围进一步扩大。事件过后,当地政府召开新闻发布会,决定永远取消造纸厂排污项目的建造,至此,该群体事件告一段落。在此案例中,诸多条件开始发挥效力,并一步一步促使问题源流走向成熟。

针对政策源流而言,被解释变量政策源流(C)=~A*B*V*I+A*~B*~V*~D*I,即参与积极性低* 参与能力* 价值取向* 政府形象+参与意识* 公众参与能力不足*基于部门、集团或私人利益*参与渠道少*政府形象条件组合将导致政策源流变迁。可以看出,公众参与要素影响政策源流变迁的微观路径为“参与积极性低*参与能力*价值取向*政府形象”,该条件组合的含义为当事件基于公共利益、参与能力强和政府形象良好的时候,即使公众参与积极性低,其他要素也会影响到政策源流的流量、水质或流向等某一要素发生变迁。例如,2014 年印发的《国务院办公厅关于进一步动员社会各方面力量参与扶贫开发的意见》,可以看出公众参与扶贫对社会的影响日益凸显,该文件由政策精英制定,并通过开展扶贫志愿行动、打造扶贫公益平台、构建信息服务平台和推进政府购买服务等活动创新公众参与方式。在该案例中,价值取向、参与能力和政府形象等三个变量促成了政策源流发生变迁。

针对政治源流而言,被解释变量政治源流(T)=B*V*~D*I+~A*B*V*I+A*~B*V*D*I,即参与能力*价值取向* 参与渠道少* 政府形象+参与积极性低*参与能力*价值取向*政府形象或参与意识+参与积极性*参与能力低*价值取向*参与渠道*政府形象条件组合将导致政治源流发生变迁。可以看出,公众参与要素影响政治源流变迁的微观路径为“参与能力*价值取向*参与渠道少*政府形象”“参与积极性低*参与能力*价值取向*政府形象”两条路径。两个条件组合的含义为公众参与能力强、政府形象好并且基于公共利益的时候,公众参与要素更能促成政治源流发生变迁,如党的十九届四中全会和国务院常务会议召开等案例便属于这两条微观路径,领导者介入,各界精英参与政策制定,并以公共利益为导向,为整个国家下一步改革或发展指明方向,使政治源流日趋成熟。

由表4 可以看出,通过问题源流的单变量必要性分析可以看出,单变量参与意识(A)的一致性大于0.9,其他变量均小于0.9,且参与意识(A)的覆盖率高,可以构成公众参与促使问题源流发生变迁的必要条件与关键因素。在案例中,公众参与积极性高低与否将影响到问题源流是否发生变动,如贵州WA 事件、湖北SS 事件等公众参与积极性高,使得问题源流开始走向成熟,最终导致问题源流的流量、水质或流向发生进一步变化。

对于政策源流的单变量必要性分析而言,参与能力(B)和政府形象(I)的一致性均大于0.9,说明这两个变量可以构成公众参与促使政策源流发生变迁的必要条件或关键变量,当公众具备一定的参与能力时,且政府形象良好,公众参与要素将会使得诸多意见建议由漂浮走向吸纳,最终输出政策,使得政策源流走向成熟或发生变迁。在案例中,广东省推进政务公开工作、安徽省公众参与程序规定等相关政策的出台都可以看到这两个变量的参与以及影响。

就政治源流来说,通过单变量必要性分析发现,价值取向(V)和政府形象(I)两个变量一致性均大于0.9,其他条件变量均小于0.9,说明基于公众利益和政府形象良好两个变量可以构成公众参与促使政治源流发生变迁的必要条件。由于我国的政治制度脱胎于传统的政治经济土壤,政治权威和意识权威具有高度的统一性,政治源流常居于主导地位,但两个必要条件也在时刻提醒着政府不仅要完善自身形象、提高自身公信力,还要持续保障公众的切身利益。

四、公众参与“要素牵引”功能的个案检验

(一)个案概述

通过清晰集定性比较分析发现,公众参与不同要素能影响到不同源流的流量、流向和水质等变数,并促使其发生变迁。具体而言,公众参与可以提升问题源流的成熟度、改变政策源流的生命周期和竞争到政治领导的注意力,本文将这些功能统称为公众参与的“要素牵引”功能。不同的要素对问题源流、政策源流和政治源流存在不同的微观路径和影响机制,且构成的必要条件也不同。

以上发现在一定程度上解决了公众参与要素与多源流理论的配适性问题,即内在逻辑的融洽问题,接下来将以湖北省武汉市疫情防控为例,对公众参与的“要素牵引”功能进一步考察。2020 年1 月30日,世界卫生组织在日内瓦召开新闻发布会,指出新型冠状病毒感染的肺炎疫情已构成国际关注的突发公共卫生事件[48],这意味着新冠肺炎疫情已经演变为全球性公共卫生事件。自新冠肺炎疫情暴发以来,《人民日报》、新华社、《光明日报》和《中国日报》等众多官方媒体持续跟踪报道,各地方政府将疫情防控视为首要工作安排,医生、专家学者、基层工作者等诸多参与者都投身于疫情防控中,无论是疫情的影响范围,还是事件的严峻程度,都可以成为考察公众参与如何影响多源流变迁的典型案例。

(二)案例素描及源流呈现

1.问题源流:“压力—回应”模式下政策议程设置的触发机制

正如政策企业家试图将一系列问题和政策放在政治议程上一样,有人也试图定义问题并让人们关注它们[49]。问题源流是议程设置的关键变量,在约翰·W·金登看来,政府的政策一直都是问题的一个函数,问题通常不会自己显现,它们需要一些推动力引起政府内部及其周围人们的关注,这些推动力有时是由引起人们关注这个问题的一次危机、一种变得流行的符号或政策制定者的个人经历等这样的一个焦点事件所提供的[50]。

2019 年12 月30 日,武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病人,各医疗机构开始要求及时追踪统计救治情况,并按要求及时上报。2020 年1月19 日,广东确认首例输入性确诊病例,之后全国各省份纷纷出现首例病例。问题源流的逐渐成熟开始取得议程设置者的重视,“问题之窗”也随之构成了议程设置的触发器。1 月23 日,交通部发布紧急通知,全国暂停进入武汉的道路水路客运班线发班。在一个内生轨迹之内,问题源流的成熟度将会影响最终政策输出的规模和范围。广东、浙江等地决定启动重大突发公共卫生事件一级响应,到1 月25 日,全国已有30 个省份宣布启动重大突发公共卫生事件一级响应。问题源流在疫情防控议程设置中表现出对外辐射的特征,将各类诉求吸纳进辐射圈,致使问题源流不断成熟[51],具体表现为:在横向层面,各地政府纷纷将疫情防控纳入政府首要设置议程;在纵向层面,各个地区省、市、县、乡镇各级政府相继启动重大突发公共卫生事件一级响应。

2.政策源流:“漂浮—吸纳”模式下“政策原汤”的沉淀过程

政策源流的核心作用是推动备选方案和政策建议的产生,进一步来讲,政策源流是决策的传递带,在源流运行中,由政策企业家形成的政策网络(Policy Network)或政策共同体(Policy Community),负责调解政策思想和试图提高决策者对他们想法的接受度[52]。由于疫情的突发性与严峻性,触发了政府的政策议程设置,2019 年12 月30 日,武汉市卫健委发布《关于做好不明原因肺炎救治工作的紧急通知》,疫情防控阻击战正式拉开帷幕。2020 年1 月20日,国家卫健委发布2020 年第1 号公告,将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,并采取甲类传染病的预防、控制措施。

不难看出,政策输出的过程既是各类漂浮于“政策原汤”四周的建议主张沉淀下来的过程,也是一个政策不断软化的过程,政策企业家们为其倾注精力与智慧,试图把握住“稍纵即逝”的“机会之窗”,整个过程呈现松散耦合的内在特征和政策意蕴,并勾勒出一幅动态不均衡的源流运行图景[53]。2020 年1 月27 日之后,国家林业和草原局、国家市场监督管理总局、农业农村部、财政部等官方机构或部门纷纷下发相关通知。在中央政策的框架下,不少地方政府根据本地实际情况推出地方政策,如北京出台促进中小微企业发展“十六条”措施、苏州出台中小企业共渡难关苏“惠”十条、杭州实施“防控疫情、人人有责”十项措施。值得一提的是,虽然“政策原汤”沉淀过程中会有许多备选方案“跃起”,但只有少数方案得到重视关注,这取决于其是否与现代社会价值观相契合并具有技术可行性[54]。

3.政治源流:“重视—介入”模式下领导意志的“虹吸效应”

从广义上来讲,政治源流既指对政策议程和政策输出有影响的政治和文化背景,也指对议程设置产生影响的政治因素的集合[55]。在原始的多源流模型中,源流是相互独立的,但由于中国特定的政治环境,政治源流的异动往往会引起其他两股源流的汇聚,即容易形成源流的“低洼地”,对其他源流形成“虹吸效应”,故中国的政策之窗常常在政治源流中得以开启。结合案例来看,“疫情就是命令”,为了应对新冠肺炎疫情,中国启动了最高级别的响应,习近平亲自指挥、亲自部署,疫情防控成为中国的头等大事。

2020 年1 月27 日,习近平作出重要指示:“在当前防控新型冠状病毒感染肺炎的严峻斗争中,各级党组织和广大党员干部必须牢记人民利益高于一切,不忘初心、牢记使命,团结带领广大人民群众坚决贯彻落实党中央决策部署,全面贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的要求,让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬。”[56]1 月29 日,中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强主持召开领导小组会议,会议指出:“当前疫情防控正在全面推进,防控力度持续加大,但疫情仍处于扩散阶段,局部地区有迅速上升趋势,形式复杂严峻。”[57]2 月2 日,中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰率中央指导组实地察看火神山医院设施设备等情况[58]。从注意力分配的理论视野来看,注意力分配是议程设置的逻辑起点,只有“竞争到”上级领导的注意力,才会建立起相应的议程。在本案例中,上级领导的重视和介入,为疫情防控议程提供了必要的“设置契机”,形成一定的政治气候,使得政治源流在运行的时候具有强大的生命力。

(三)源流耦合:一种机制性解释

机制性解释是社会学中最为关键的方法,正如赵鼎新评价一样:“无论一个人对机制解释持什么态度,都很难完全避免从机制角度理解各种社会现象。”[59]在社会学中解释性理论被分为三类,即覆盖率解释、统计性解释和机制性解释,每种解释路径各有侧重[60]。陈云松认为,机制性解释是前两者的有机结合,其中隐匿着一整套的机制性因果解释,其基本形式为“在给定条件K 下,行为主体会因为机制M,而以P 的概率进行X 的行动”[61]。在公众参与政策议程设置场域中,M 为公众参与,X 为源流耦合,整个源流谱系运行过程如图1 所示。

图1 内输入情景下多源流谱系及其运行过程

自新冠肺炎疫情暴发以来,公众通过各类网络平台、政府留言板、微信、贴吧、论坛等途径间接或直接参与到政策议程设置的环节中,表达自身的利益诉求。问题源流正因为公众参与要素的输入,不断得以成熟,“内输入”的政策社群单一主导格局被打破,关系格局朝着多元化方向发展,“问题之窗”得以开启,议程设置得以触发,这一清晰的逻辑路线迎合了魏淑艳和孙峰的研究论断,即公意酝酿会在很大程度上影响政策议程设置的走向[62]。

在政策源流中,为了应对疫情的扩散,各地方政府纷纷下发各类疫情防控的通知,各部门也开始出台疫情防控的相关政策,各高校专家、科研机构人员、政府智库人员等纷纷建言献策,形成一锅“政策原汤”。随着近几年公众参与意识的觉醒和不断提升,公众开始尝试摆脱“委托—代理”的二元范式,并要求直接参与到各类政治活动之中[63]。公众的参与使得政策议程设置者的注意力重新得以合理分配,传统的“内谏—采纳”模式发生改变,最终使得某个建议跃起,从而引发“花车效应”[64]。

在政治源流中,由于厚植于中国特殊的政治土壤,政治源流显著影响着其他两股源流的流量、流向与水质等变数。Teisman 指出,一旦金登的三股源流在议程设置阶段汇合,它们就会转变为一股新的、更大的源流,即一个政策过程源流,然后开始以自己的方式朝着一个结果工作[65]。回到德尔菲神谕的故事中来,公众参与要素的输入,使得政策议程设置不再被视为一个具有“欺骗性”、巧妙安排和精心设计的游戏或传递神谕的过程,而是一个装满公众各类诉求的“玻璃缸”。

五、讨论及启示

通过多案例定性比较分析与研究发现,公众参与不同要素能够影响到不同源流的流量、流向和水质等变数,促使其发生变迁,最终打破议程设置中的“政策黑箱”。这与Piggin 和Hart 的研究结论基本一致,即如果政策议程设置仅由利益集团、政府内部人士组成的混合型组织参与,将有可能会抑制主要议题在议程设置中所占据的重要位置[66]。通过对个案进行考察,并对源流图谱发生变迁进行机制性解释,检验了公众参与的“要素牵引”功能。该结论在Reardon 这里得到了理论支撑,即在问题源流、政策源流和政治源流等三股源流运行中,引入参与网络将有利于减少问题识别的模糊性和偶然性,促使三股源流逐渐汇聚并趋于耦合[67]。本文的发现与杨志军的研究结论有略微的差异,但并不矛盾。杨志军指出,焦点事件、政策活动家和关键个人等三个中介变量推动具有要素属性和生命信仰的主导性源流生成,牵引其他源流交汇,是一种“推动式”的要素牵引方式[46]。而本文的研究指出,三股源流在流动中,公众参与就像大海航线中的灯塔,提供了一个方位坐标,吸引航行船只向其靠拢,是一种“吸引式”的要素牵引方式。

“兼听则明,偏听则暗”,公众参与既是现代民主政治的一项重要指标,也是现代社会公民的一项重要责任。基于此,本文的研究结论提供如下启示:一是就议程设置而言,对涉及公众切身利益,需要社会广泛知晓的公共政策措施、公共福利项目和公共建设工程,要采取座谈会、听证会和民主协商会等多种方式,充分听取社会公众意见,扩大公众参与度,提高决策透明度。政府也需要结合新一代信息技术手段,扩大网络参与幅度,继续丰富公众参与渠道,完善公众参与机制,并增强公众诉求的回应性,提高自身的公信力,推进政务公开,保障公众的知情权、参与权与监督权,从而激发公众参与的主动性与积极性[68]。二是就要素牵引而言,让公众参与到政策议程设置中来,积极发挥公众的力量与智慧,依靠群众、动员群众,完善意见研究采纳反馈机制,提高政策输出的合理性、合法性、有效性和针对性,促进政策的有效实施。同时,保障公众参与其他活动的切身利益,积极推动公众参与到公共事务中来,比如江苏“环境守护者”行动、长江源斑头雁保护青海项目、上海社区垃圾分类减量项目、奉化生态环境议事厅和陕西“行走三江三河”等公众参与实践便是很好的例子。