长江经济带环境公平测度与时空格局演变

张翼飞,卓思敏,金紫洋

(1.浙江工业大学 经济学院,浙江 杭州 310023; 2.浙江工业大学 浙江碳中和创新研究院,浙江 杭州 310014)

随着工业化、城镇化进程的加速,资源耗竭与短缺、环境污染与损害等矛盾不断扩大。由于群体特征、发展水平、资源禀赋等的差异,污染在区域间的分布呈现非均衡状态,不仅在不同程度上损害无辜主体的正当权益,也给社会稳定带来潜在的深层次危机[1]。自20世纪90年代以来,我国群体性事件数量不断攀升[2],其中由污染引发的环境冲突占一半[3],反映了民众对环境公平的重视和诉求,这意味着发展过程中除了关注经济增长本身外,还要关注社会、生态、公平效率等多个维度。环境公平研究的是主体从环境中获益和成本负担的空间公正问题[4],是政府治理和解决环境问题的重要途径[5]。因此,探讨区域间的环境公平对实现经济的高质量发展具有重要意义。

自1982美国北卡罗来纳州瓦伦县发生一场有毒废弃物掩埋设施抗议活动后,美国环境保护署[6]最先将环境公平概括为:无论信仰、肤色或收入,所有人都有享受或承担环境利益或风险的权利与责任。此后,学者从环境法学[7-9]、环境经济学[10-12]、环境社会学[13-14]、环境科学[15-17]等方面展开研究。“环境公平”的具体要素包括:(1)各主体在环境中获得的利益一致;(2)各主体为环境污染承担的费用一致;(3)各主体在环境中获得的利益与承担环境污染的代价一致;(4)各主体环境效益的获得和承担环境污染费用的责任一致。基尼系数是评价环境公平在不同群体间或区域间分布最广泛的方法[18]。王金南等[15,19-20]基于经济和污染物排放的异质性,指出我国东中西部在资源分配与污染排放等方面存在不公平。钟晓青等[21-22]基于生态容量与污染排放的异质性发现广东、河南省存在环境损益不公现象。黄和平[23]从GDP、生态容量、人口等多个角度出发,测度江西省的环境公平分布。乔丽霞等[24]通过层次分析法构建了综合环境基尼系数,发现中国近10年的综合基尼系数呈螺旋上升趋势,地区间存在严重的环境不公平。郭炳南等[25]发现长江经济带绿色经济效率呈现出下游>中游>上游的阶梯式分布格局。

环境公平是一个综合概念,具有多重属性,涉及到经济产出、污染排放、生态容量等多重因素之间的相互影响与协调发展,但研究方法尚未达成共识且更多局限于经济或生态等单一层面。经济发展过程中带来的经济效益形成正的经济外部性时,也会形成负的环境外部性。各省市间经济产出与生态容量存在的较大异质性,决定了即使同样的污染排放份额,也会因各省市经济产出或生态容量的不同而导致对污染物排放或处理、降解或消纳能力的不同,表现出省市间环境质量或环境损害的较大差异,包括对资源环境的过度利用、污染物的过度排放等导致地区环境质量下降、生态面积萎缩等问题的出现。这意味着,评估各省市的环境公平,不仅需要考虑经济与污染物之间的关系,也要考虑生态容量的差异。因此,本研究基于长江经济带各省市经济发展、污染排放、生态容量的差异,构建包含经济-环境-生态三大维度的环境公平评价指标,以此作为长江经济带经济、生态、环境协调发展的判断依据。

一、研究区域概况与研究方法

(一)研究区域概况及数据来源

2.数据来源。为准确测度长江经济带区域间污染排放的公平性,本研究以长江经济带11个省市为研究对象,研究时间跨度为2001—2019年,研究数据主要来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》和各省市统计年鉴等,个别缺失数据通过前瞻网、EPS等数据库进行补充。

(二)模型构建

1.基于经济-环境的环境公平系数。为判别区域在一定比例污染物排放的情况下,其经济产出是否占相应的比例,参考王金南等[15]提出的绿色贡献系数概念,构建基于经济-环境的环境公平系数作为评价长江经济带各省市经济发展与污染排放的协调程度。计算公式为

式中:GDPij,Pij分别为i地区第j年的生产总值和污染物排放量;GDP,P分别为长江经济带生产总值和污染物排放总量。若GPCij>1,则该省市单位污染物排放所产生的GDP相比于整个长江经济带较大,表明经济产出的贡献大于污染物排放的份额,其绿色发展水平较高,给其他区域和全经济带带来相对的环境正外部性;反之,若GPCij<1,则带来相对的环境负外部性。

2.基于生态-环境的环境公平系数。为判别区域一定比例污染物的排放是否超过其生态容量的消纳能力,构建用以评价长江经济带各省市生态容量与污染排放协调程度的环境公平系数。生态容量是指生态系统自我维持和自我调节的能力。若污染排放超过生态容量,会造成环境污染与生态破坏。因此,生态容量的差异,是污染物进入环境后是否造成损害及造成多大程度损害的关键因素。由于生态系统的复杂性,学者对生态容量的准确计算和评估进行了探讨,包括森林与耕地面积之比[21]、森林、湿地与耕地面积之和[23]、土地面积[24]等,本研究主要参考黄和平[23]对生态容量的评估,采用熵权法对森林、湿地和耕地面积的加权加总近似代替生态容量。计算公式为

式中:Eij,Pij分别为i地区第j年的生态容量和污染物排放量;E,P分别为长江经济带的生态总容量和污染物排放总量。若EPCij>1,则省市生态容量与污染排放的比值相对于长江经济带的均值较大,表明该省市污染物排放相对于生态容量的消纳能力较小,相对较公平;反之,若EPCij<1,则相对较不公平。

3.基于经济-环境-生态的环境公平系数。基于经济-环境的环境公平系数是从经济学视角构建的一种衡量各省市单位污染物排放与经济产出效率协调关系的指标,但其颠倒了环境污染与经济发展的因果关系[23],且没有考虑发达地区对资源的损耗;基于生态-环境的环境公平系数强调的是地区生态容量对污染物排放的消纳能力,能突破经济发展过程中经济富裕与生态容量正值错位现象,避免不可持续经济发展模式的产生[21],但仅从生态容量角度衡量区域间污染物排放的公平性又过于片面,未考虑各地区的污染处理能力。因此,本研究提出包含经济-环境-生态多维度的环境公平系数作为判断区域间污染物排放不公平的依据。

环境公平系数由基于经济-环境和生态-环境的环境公平系数的加权加总而来,包含区域经济产出、污染物排放、生态容量三大维度,它强调的是环境污染物排放的份额与经济产出和生态容量的贡献之和之间的关系,能用于评估区域经济、环境、生态的协调发展状况。计算公式为

EECij=ω1×GPCij+ω2×EPCij=

式中:GDPij,Pij,Eij分别为i地区第j年的生产总值、污染物排放量、生态容量;GDP,P,E分别为长江经济带生产总值、污染排放总量、生态总容量;ω1,ω2分别为基于经济-环境、生态-环境的公平系数的权重。若EECij>1,表示各省市经济产出和生态容量的贡献之和大于污染排放的份额,即该省市的污染排放小于应该排放的排放额,从而对其他区域和全经济带而言,该省市具有相对的正外部性,是相对的“绿色贡献者”,增进其他省市和全经济带的环境公平。反之,若EECij<1,则该省市是“相对污染者”,会加剧长江经济带的环境损益失衡状态,相对较不公平。

(三)研究方法

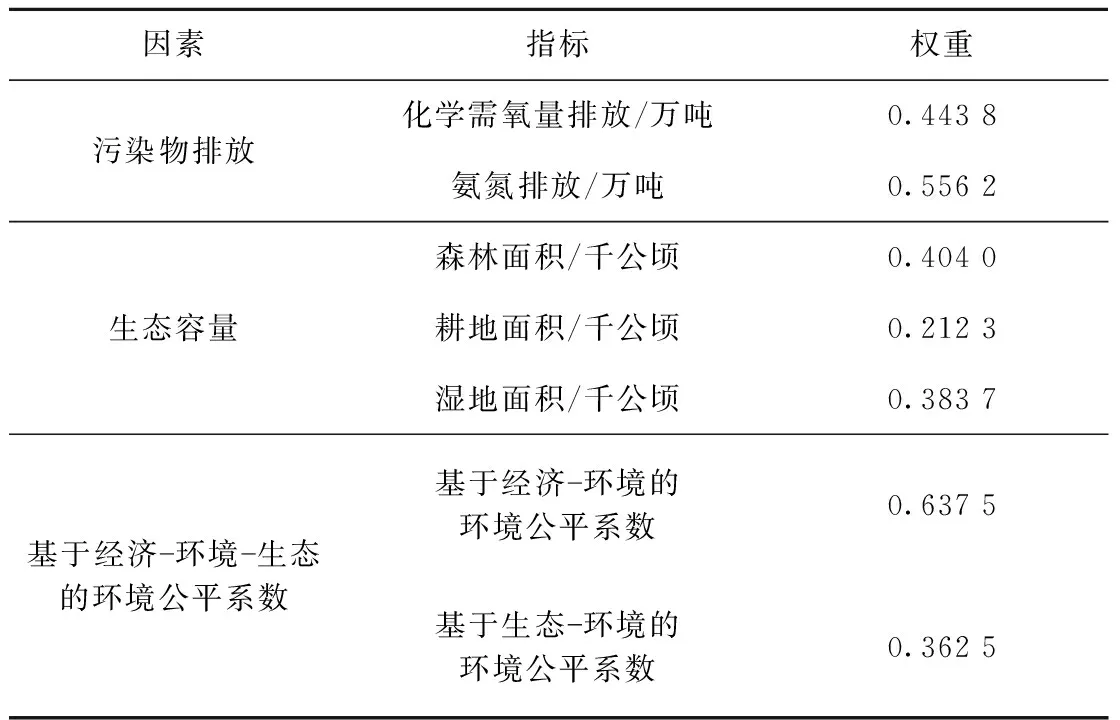

熵权法是一种能消除指标间不可公度性和指标间矛盾性的客观定权法,能有效避免因主观影响带来的权重设置错误。本研究所构建的环境公平系数是一个复合经济-环境-生态多维度的指标体系,运用熵权法开展环境公平多指标综合评价相对客观且更具有合理性。环境公平中各指标权重如表1所示。

表1 环境公平中各指标权重

二、结果分析

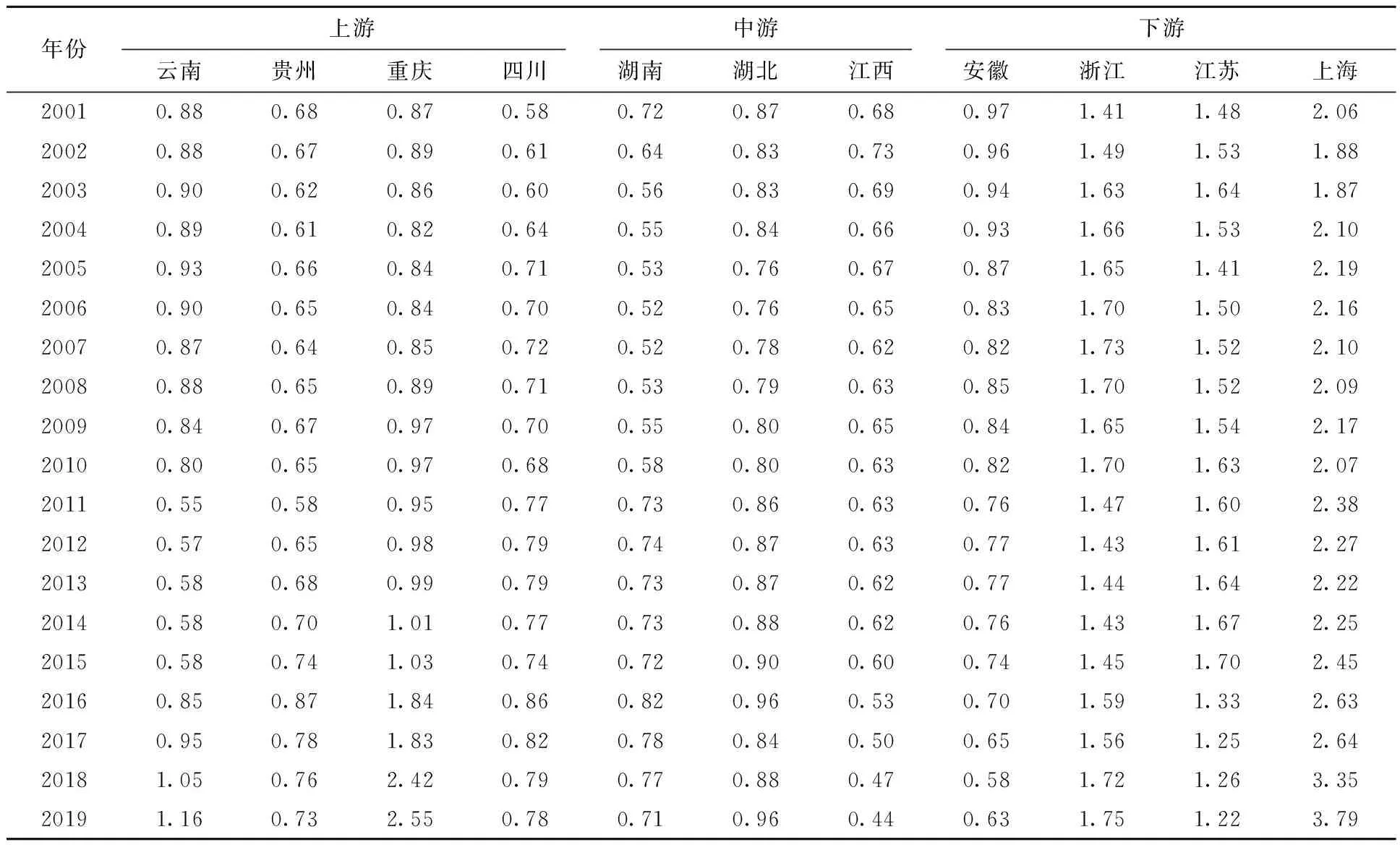

(一)基于经济-环境的环境公平系数分析

1.测度与空间分布评估

(1)长江经济带环境公平整体呈现下、上、中依次递减的空间分布格局。下游环境公平系数最高,表明下游单位污染物驱动的GDP最大,对中上游和全经济带具备相对的正外部性,改善了环境损益的公平分布。(2)上海、重庆、浙江、江苏和云南等5个省市2019年的公平系数大于1,表明这5个省市经济产出的贡献大于污染物排放的份额,绿色发展水平相对较高。其中上海市最高,为3.79。湖北、四川、贵州、湖南、安徽、江西等6省在2019年的公平系数小于1,表明这6个省市经济产出贡献小于污染物排放的份额,需要加大对污染排放的治理力度,降低经济产出的污染代价。其中江西省的公平系数最低,仅为0.44,如表2所示。

表2 长江经济带基于经济-环境的环境公平系数

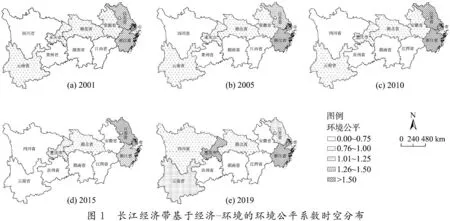

2.2001—2019年变化趋势分析

(1)上下游地区的公平程度持续升高、中游持续下降。2001—2019年,重庆、上海、四川、云南、浙江、湖北、贵州等7省市的环境公平系数呈上升趋势,经济产出的污染代价有所下降,其中重庆市的上涨幅度最大,涨幅为193%。湖南、江苏、安徽、江西等4省的环境公平系数呈下降趋势,经济产出的污染代价在持续增加,其中江西省下降幅度最大,下降了36%。(2)上海、浙江、江苏等3省市近20年间环境公平系数均大于1且多位于中等以上公平梯度,污染物排放的经济产出较高。重庆和云南分别自2014,2018年起,环境公平系数由小于1变为大于1,公平梯度由低水平跃升至中等以上水平,污染物排放的经济产出下降。四川、贵州、湖北、湖南、江西、安徽等6省市环境公平系数均小于1且多位于低或较低公平梯度,需进一步加大污染排放的治理力度,如图1所示。

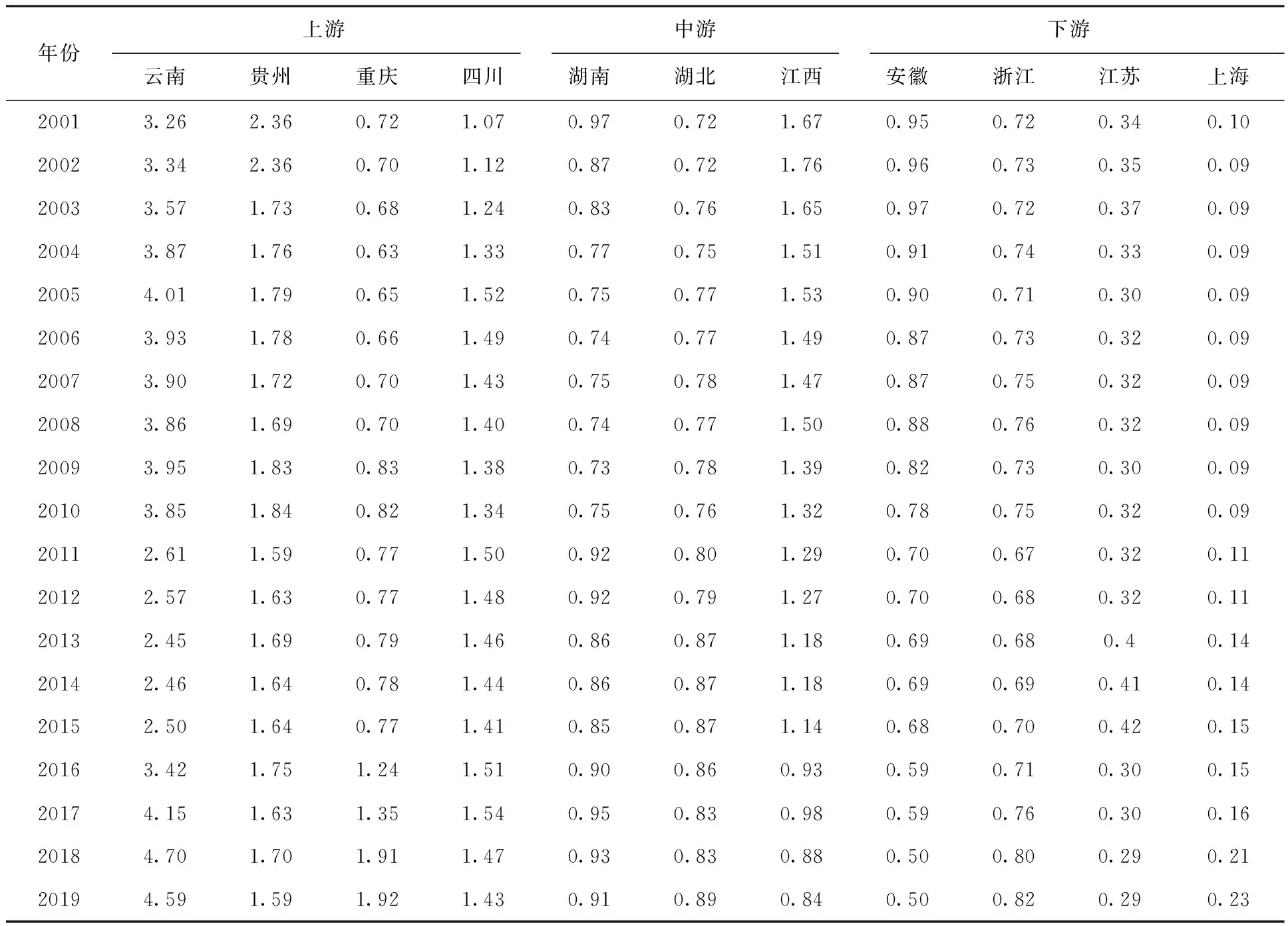

(二)基于生态-环境的环境公平系数分析

1.测度与空间分布评估

(1)长江经济带环境公平系数整体呈现上、中、下依次递减的空间分布格局。上游的公平系数最高,表明上游生态容量对污染物的消纳能力较强,对中下游和全经济带具备相对的正外部性,改善了环境损益的公平分布。(2)云南、重庆、贵州、四川等4省市在2019年的公平系数大于1,表明这4个省市污染物排放小于生态容量的消纳能力,相对较公平。其中,云南省的公平系数最高,为4.59。湖南、湖北、江西、浙江、安徽、江苏、上海等7个省市的公平系数小于1,表明这7个省市的污染物排放超过生态容量的消纳能力,需加大对污染物排放的治理力度。其中上海、江苏公平系数较小,分别仅为0.23,0.29,如表3所示。

表3 长江经济带基于生态-环境的环境公平系数

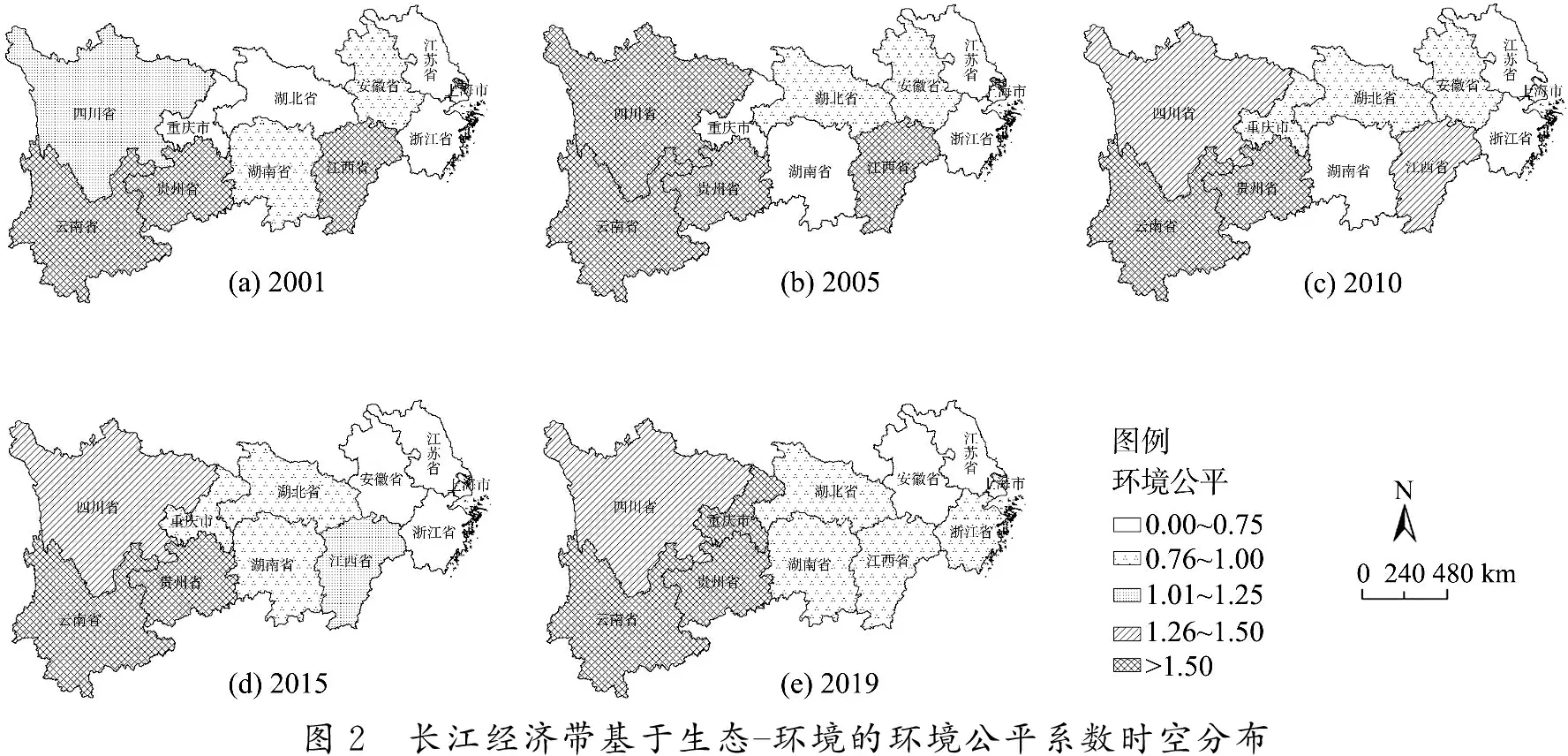

2.2001—2019年变化趋势分析

(1)上下游地区的环境公平系数持续升高、中游持续下降。2001—2019年,重庆、上海、云南、四川、湖北、浙江等6省市的公平系数呈上升趋势,表明这6个省市生态容量的贡献与污染物排放份额的比值相对于整个长江经济带持续上升,其中重庆市的上涨幅度最大,涨幅为167%。湖南、江苏、贵州、安徽、江西等5个省市的公平系数呈下降趋势,污染物排放相对于生态容量有所增大,其中江西省的下降幅度最大,下降了50%。(2)云南、贵州、四川等3省近20年公平系数均大于1且多位于中等以上公平梯度,污染物排放份额小于生态容量的贡献,绿色发展水平较高。重庆自2016年起环境公平系数由小于1变为大于1,公平梯度从较低水平跃升至高水平,污染物排放份额明显下降。而江西省自2016年起环境公平系数由大于1变为小于1,公平梯度从中等水平跌至较低水平,污染物排放份额明显上涨。湖南、湖北、安徽、浙江、江苏、上海等6个省市公平系数均小于1且多位于低、较低公平梯度,污染物排放份额均小于生态容量的贡献,如图2所示。

(三)基于经济-环境-生态的环境公平系数分析

1.测度与空间分布评估

(1)长江经济带环境公平系数整体呈现上、下、中依次递减的空间分布格局。上游环境公平系数最高,经济、生态、环境的协调发展程度最好,对中下游和全经济带具备相对的正外部性,改善了全经济带的环境损益公平分布。(2)上海、云南、重庆、浙江、贵州、四川等6省市在2019年的环境公平系数大于1,表明这6个省市污染物排放小于应该的排放额,从而对整个长江经济带而言,是相对的绿色贡献者,其中上海市的环境公平系数最高,为2.50。湖北、江苏、湖南、江西、安徽等5省的环境公平系数小于1,表明这5个省份污染物排放大于应该的排放额,对整个长江经济带而言,是相对的污染者,加剧了全经济带环境损益分布的失衡。其中安徽和江西的环境公平系数最低,仅为0.59,需进一步调整污染物排放与处理力度,如表4所示。

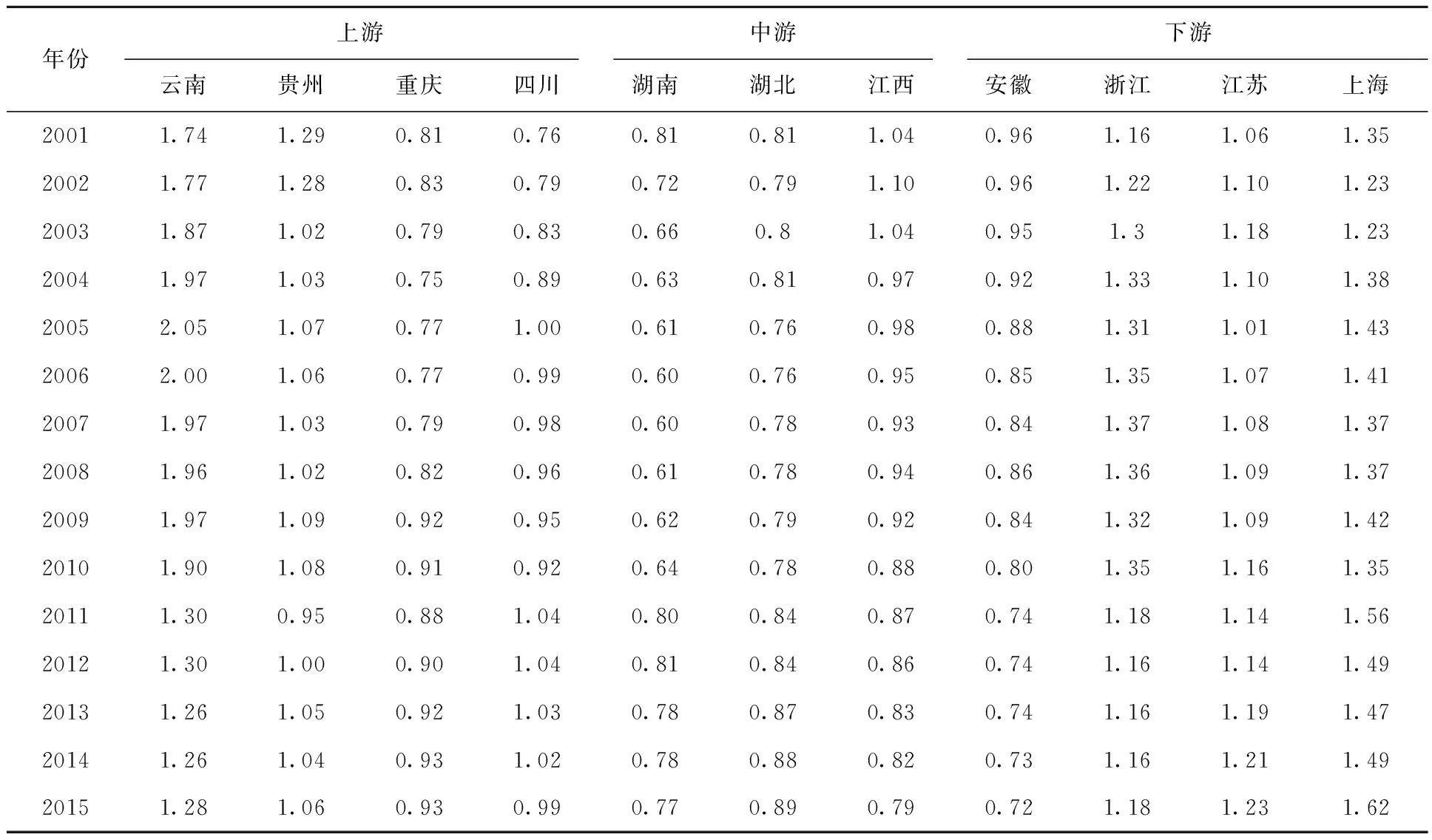

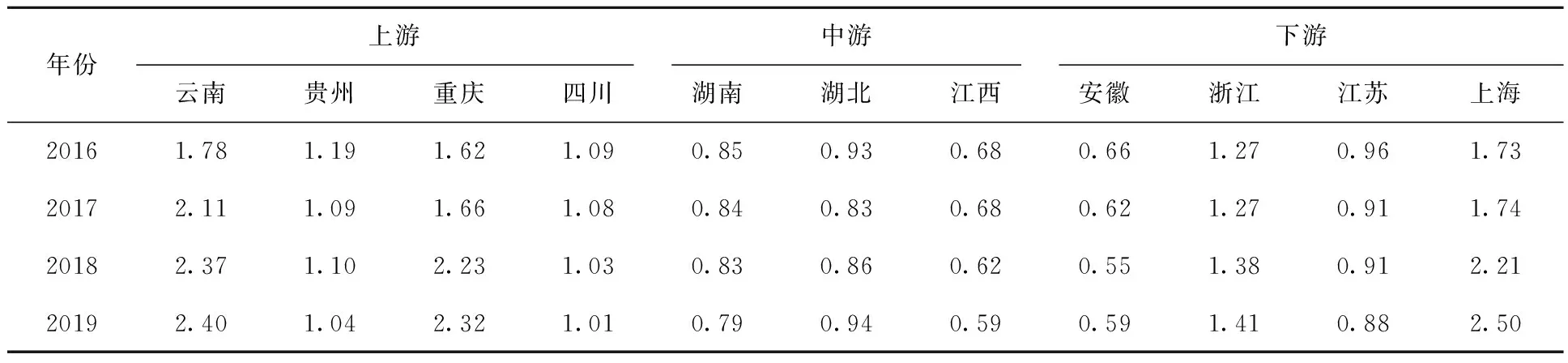

表4 长江经济带基于经济-环境-生态的环境公平系数

表4 (续)

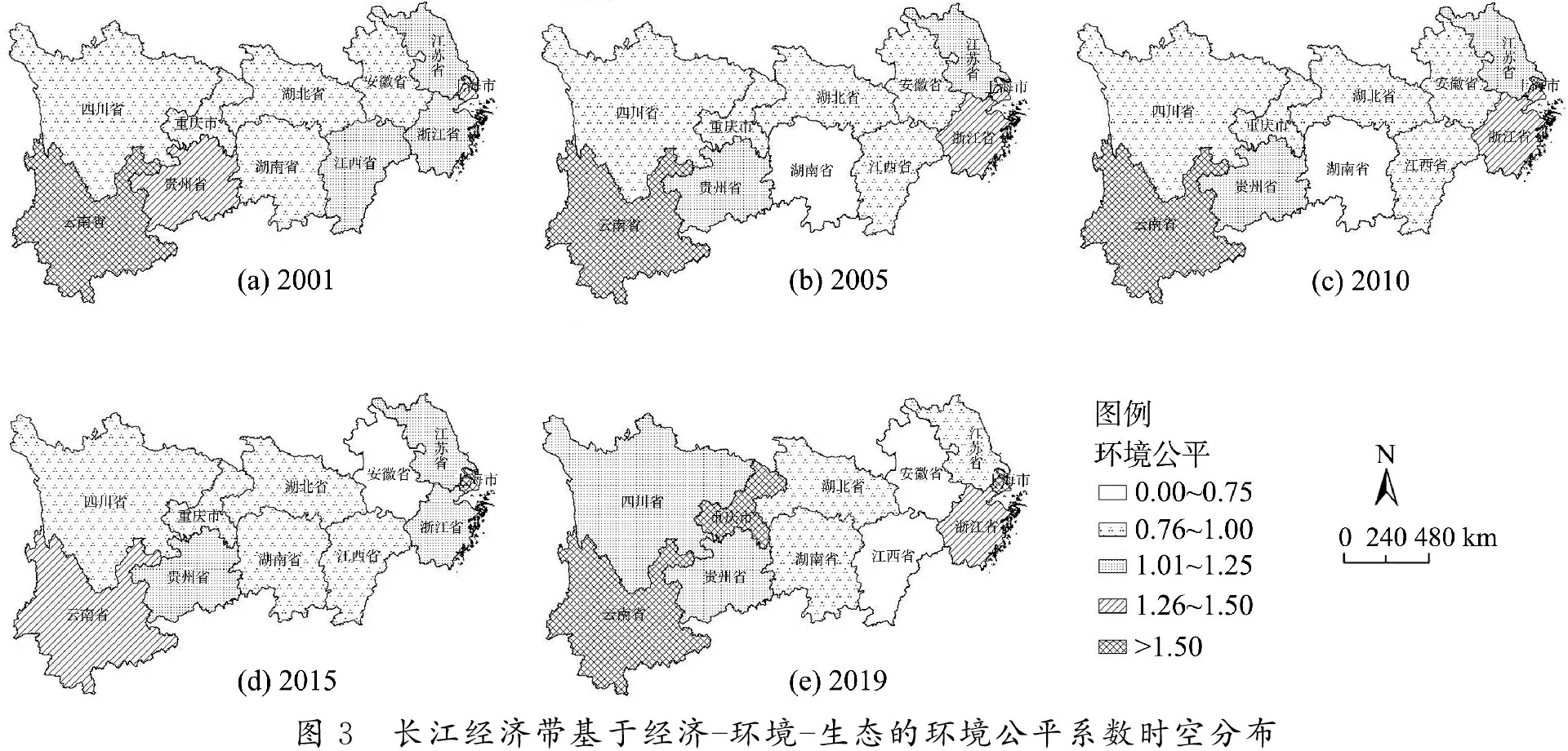

2.2001—2019年变化趋势分析

(1)上下游整体环境公平持续升高、中游持续下降。其中,重庆、上海、云南、四川、浙江、湖北等6省市的环境公平系数呈上升趋势,表明这6个省市经济、生态、环境的协调发展程度有所增加,其中重庆市的上涨幅度最大,涨幅为186%。江西、安徽、贵州、江苏、湖南等5省市的环境公平系数在2001—2019年间呈下降趋势,说明其经济、生态、环境的协调发展程度有所下降,其中江西省的环境公平系数下降幅度最为明显,下降了43%。(2)云南、上海、浙江、贵州等4个省市近20年间环境公平系数均大于1且位于中等以上公平梯度,经济产出与生态容量的贡献之和大于污染物排放的份额,改善了全经济带环境损益趋于公平;四川、重庆分别自2011,2016年起环境公平系数由小于1变为大于1,公平梯度由较低水平跃升至中等以上水平,经济产出与生态容量的贡献之和明显上涨且超过污染物排放份额,由相对污染者变为相对贡献者;江西、江苏分别自2004,2016年起环境公平系数由大于1变为小于1,公平梯度由中等以上水平跌至较低公平水平,经济产出与生态容量的贡献之和小于污染物排放份额,由相对贡献者变为相对污染者;安徽、湖南、湖北等3个省份环境公平系数均小于1且位于低或较低以下公平梯度,经济产出和生态容量的贡献之和小于污染物排放的份额,加剧了全经济带环境损益的失衡,如图3所示。

三、结论与建议

(一)结 论

通过对长江经济带环境公平系数的计算与分析,得到以下几点结论。

第一,基于经济-环境构建的环境公平系数的结果与地区经济发展水平分布相一致。GDP越高的下游地区环境公平系数越大,环境损益分布较为公平。但相对于上中游,下游是长江经济带水环境污染最严重的地区[28],这表明仅从经济-环境角度评价区域的环境公平与否,可能导致与现实偏差的结果。因为基于经济-环境的评价指标忽略了发达地区在经济发展过程中对资源的消耗和生态空间的侵占,会导致地区环境公平的高估和地区生态贡献的低估。

第二,基于生态-环境构建的环境公平系数的结果与地区生态容量分布相一致,结果呈现生态容量相对丰沛的上游地区环境公平系数最高,环境损益分布较为公平。但生态-环境的评价指标又局限于自然资源禀赋等客观因素的差异,忽略了不同地区经济实力下基础设施建设、技术创新能力、产业结构差异等对污染物排放与处理效率的影响,因而同样存在局限性。

第三,在经济产出、生态容量、污染排放三者异质性并存的情况下,从经济-环境-生态多维度构建的环境公平系数,能在一定程度上避免上述问题,进而判断全经济带上下游、各省市间污染排放的外部公平性问题,并全面衡量经济、生态、环境的协调发展情况。从经济-环境-生态构建的环境公平系数结果来看:2001—2019年,长江经济带整体呈现上、下、中依次递减的空间分布格局,上游地区对下、中游具备相对的正外部性,促进全经济带环境损益的公平分布。上下游整体环境公平系数持续升高、中游持续下降,其中重庆、上海等6个省市呈上涨趋势,经济、生态、环境的协调发展程度增强,且重庆、四川由小于1变为大于1,由相对污染者变为贡献者,公平梯度明显上升;而江西、安徽等5个省市呈下降趋势,仍需进一步调整污染物排放力度与处理效率以促进环境损益的公平分布,其中江西、江苏由大于1变为小于1,由相对贡献者变为污染者,公平梯度明显下降。2019年,上海、云南、重庆等6个省市环境公平系数大于1,污染物排放的份额相对较小,是相对的绿色贡献者;而湖北、江苏、湖南等5各省市环境公平系数小于1,污染物排放的份额相对较大,是相对的污染者。

(二)建 议

本研究构建包含三要素的环境公平评价指标体系,评估了2001—2019长江经济带11个省市的环境污染排放相对于其经济产出和生态容量的均衡发展程度,并为促进环境损益的公平分布提供以下建议:从经济发展和环境保护两方面增进正外部性、遏制负外部性是改善长江经济带区域间环境损益公平分布的主要路径。第一,通过提高包括资源环境在内的要素配置水平和绿色技术创新能力以提高企业环境资源利用率,通过淘汰落后的污染密集型产业和资源消耗型产业,加快产业结构优化与升级,减少污染物排放和污染源的产生,增强地区的污染物综合处理能力。第二,实施与各地经济发展水平相适应的环境规制政策,通过颁布与污染防治相关的规制政策、加强环境监管力度等手段约束经济主体的排污行为,利用市场机制激励企业主动寻找减少污染排放的技术和方法,通过环境信息披露和参与制等自愿型规制手段提高规制效率,实现污染减排。第三,加强长江经济带水污染的统筹管理、协调和监管机制,促使经济发达地区承担更多的环境责任,同时加大流域的环境治理力度,促进生态系统的恢复,增加生态容量,推进省市绿色发展模式的转变,增加经济与环境的正外部性,从而促进长江经济带环境损益趋向公平,实现经济、生态、环境的协调发展。