例谈习题的改编与使用

江苏淮阴师范学院附属小学(223001) 朱琴

教材习题是促进学生深度学习的有效载体。在课堂教学中,教师不但要善于精讲教材习题,而且要善于改编习题,即在现有教材习题的基础上,对习题的情境、内容、思路等进行改编,从而最大限度地发挥习题在数学教学中的作用。

一、补充生活情境,激发学生兴趣

充满趣味性、生活化的习题情境,不但能激发学生的思考,还能促进学生对问题的理解。课程标准明确指出,教材应选用合适的学习素材,介绍知识的背景;设计必要的数学活动,让学生通过观察、实验、猜测、推理、交流、反思等,感悟知识的形成和应用。因此,补充生活情境应注意两点:一是要符合学生的身心发展特点,二是要从学生的生活实际出发。这样改编习题,才容易使学生对知识产生亲切感,进而激发思考意愿。

例如,在教学苏教版三年级下册“混合运算”时,教材第40页“练习五”中有这样一组习题:17×4+20;17+4×20。

本习题意在让学生通过比较计算,进一步理解和巩固混合运算的运算法则。然而,纯粹的数字运算呆板枯燥,难以让学生进一步理解为何要“先算乘除,再算加减”的运算顺序。为此,笔者结合学生实际,为本题补充生活情境。

【习题改编】已知公园门票收费标准为成人票20元/张,儿童票17元/张。

①如果要购买4张儿童票和1张成人票,需要支付多少元?

②如果要购买1张儿童票和4张成人票,需要支付多少元?

生1:第①问应该先算出4张儿童票的总金额,再加上1张成人票的金额,综合算式为17×4+20=68+20=88(元)。

生2:第②问应该用1张儿童票的金额加上4张成人票的总金额,综合算式为17+20×4=17+80=97(元)。

师:通过计算,你们发现了什么?

生3:算式中有乘法和加法的,应该先算乘法,再算加法。

原题直接要求学生根据算式进行混合运算,这样的方式不免单调乏味,无法调动学生的学习意愿。而笔者结合学生的现实生活,设计了“公园买门票”的情境,这就唤醒了学生的生活经验,拉近了学生与教学的距离。

二、改变原题思路,增加思考维度

答案固定的习题往往会束缚学生思考,难以激发学生的创造性思维。在教学实践中,教师可将封闭性习题进行改编,将其转变为开放性习题,从而给予学生更大的思考空间,增加学生的思考维度。

例如,在教学苏教版三年级下册“长方形和正方形的面积”时,教材第74页出示了一道习题(如图1)。

图1

该题想揭示“周长相等,面积不一定相等”的知识点,但是出示的图示具有较强的封闭性,思考维度单一,不利于激发学生的发散性思维。为此,笔者对此题进行了改编。

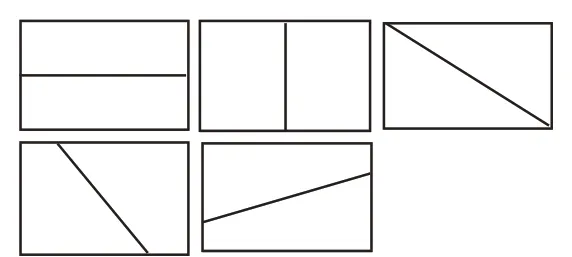

【习题改编】画一条线,把图2的长方形分成两个周长相等,面积也相等的图形。

图2

由于题目具有较强的发散性,学生参与的积极性很高,他们找出了多种方法(如图3)。在此基础上,笔者进一步改编。

图3

【再次改编习题】画一条线,把图4的长方形分成两个周长相等,面积不相等的图形。

图4

学生通过讨论,画出了图5。很明显,这两个图形的面积不同,但是它们的周长都是长方形的长加宽,再加上中间的曲线的长度之和。

图5

师:通过画图,我们能够得出什么结论?

生1:两个图形的周长相等,它们的面积可能相等,也可能不相等。

师:周长指的是封闭图形一周的长度,和它的形状与面积没有必然联系。

原题考查的思考维度较单一,而经过两次改编后,习题具有开放性,这就发散了学生的思维。

又如,在教学苏教版六年级上册“分数四则混合运算”时,教材第83页“动手做”中有一道习题(如图6)。

图6

该题过于细化,学生难以获得真正自主探索的空间。为此,笔者对此题进行了改编。

改编后的习题虽然变得精简了,但更具灵活性和开放性。有的学生用长和宽的具体数据进行计算;有的学生将长和宽分别用字母a和b表示,运用代数思想展开探究;还有学生运用画图的策略解决问题。简洁的习题呈现方式,为学生的自主探索提供了更加广阔的空间,将学生被动跟进的学习过程转变为自主探索的学习过程,增加了学生的思考维度,使学生在发现规律、建立模型的过程中得出具有普遍适用性的结论。

三、注入习题细节,增加思维严谨性

数学具有很强的严谨性,无论是数学概念、数学定理,还是数学习题,都必须表达精确,论证严密。习题中的一些关键细节,往往是解题的思路和突破口,如果教师能巧妙地对习题注入某些细节,就可以改变解题的思维方向,使学生在对细节的把握和理解之中提升思维的严谨性。

例如,在教学苏教版五年级下册“分数的意义和性质”时,教材第74页出示了一道习题:铺两条同样长的自来水管道,第一工程队已经铺了全长的

学生起初并未意识到原题和改编后的习题的区别,故仍然按照原题的思路解答。实际上,在改编后的习题中是把第一条自来水管道的全长看作单位“1”;而“是把第二条自来水管道的全长看作单位“1”,由于这两个分数所对应的单位“1”的数值未知,所以无法判断哪个长,哪个短。

从习题的细节处着手,巧妙地将“同样长”这一关键信息删除,学生没有意识到改编后的习题存在单位“1”不统一的问题,在惯性思维的影响下导致解答出错。然而,通过改编后的习题,学生对单位“1”的含义有了更加深刻的认识,思维的缜密性和严谨性大大提高。

四、增加习题坡度,提升思维层次性

课程标准指出,教师教学应该以学生的认知发展水平和已有的经验为基础,面向全体学生,注重启发式和因材施教。学生是独立的个体,他们在知识储备和认知经验方面具有明显的差异性。因此,习题应尽可能地依据学生现有的知识水平、生活经验,适应学生循序渐进的认知逻辑顺序,设计的问题要体现层次性、梯度性。同时,还要充分考虑学生思维发展的差异性,真正落实因材施教的教育理念。

例如,在教学苏教版六年级上册“长方体和正方体”时,教材第23页“整理与练习”中有一道习题(如图7)。

图7

该题设计的初衷是引导学生将土豆的体积转化成上升的水的体积。习题立意很好,但是难度系数较小。为此,笔者对此题进行了改编。

【习题改编】一个长方体鱼缸,它的长是5分米,宽是4分米,高是4分米。

①这个长方体鱼缸的底面积是多少平方分米?

②张大爷向鱼缸里注入了一些水,水面高2.5分米,那么水的体积是多少立方分米?

③张大爷买了几条金鱼放入鱼缸,这时鱼缸中水面的高度变为2.8分米,那么这些金鱼的体积是多少立方分米?

第①问属于基础题,学生很容易得出鱼缸的底面积为5×4=20(平方分米)。第②问本质上是计算长方体的体积,学生结合所学得出水的体积为5×4×2.5=50(立方分米)。第③问则是求不规则物体(金鱼)的体积,学生只要将金鱼的体积转化为上升的水的体积,即可得出金鱼的体积为5×4×(2.8-2.5)=6(立方分米)。

改编后的习题由浅入深、层层递进,较为系统地考查了学生对长方体体积和不规则物体体积计算的掌握情况。这样的改编,使学生经历了一个由易到难、循序渐进的思维过程,延缓了学生的认知坡度,充分尊重了学生思维的差异性和层次性。

又如,在教学苏教版五年级下册“分数的意义和性质”时,教材第57页“练习八”中有一道习题:把一袋重2千克的糖果平均分给5个小朋友,每人分得这袋糖果的千克。

【习题改编】把一袋重2千克的糖果平均分给5个小朋友,每人分得这袋糖果的

①如果把题目中的“2千克”改为“3千克”“5千克”呢?

②如果把题目中的“5个小朋友”改为“7个小朋友”“10个小朋友”呢?

在原题的基础上,笔者添加了两个层次性问题,对原题进行变通并放大范围,让学生在“变”与“不变”的思考中经历观察、比较和概括的过程,让学生的思维在逐渐爬坡中沟通分数两种定义的区别和联系,从而促进学生对知识的深度理解。

五、改变原题呈现方式,增加习题实践性

数学教学的核心并非简单地向学生灌输、罗列知识点,而是要引导学生获得解决实际问题的基本策略。在习题设计中,教师也要秉承“实践性”这一基本原则,引导学生研究生活中的数学问题,使习题充满生活气息。

例如,在教学苏教版五年级下册“圆”时,教材第100页“练习十五”中出示了一道习题:一个圆形桌面的直径是1米,给这个桌面配一块玻璃,玻璃的面积至少是多少平方米?

该题直接给出了圆形桌面的直径,这使探索的实践性大打折扣。在现实生活中,圆形桌面的直径往往是需要测量得出的。基于这一点,笔者对此题进行了改编。

【习题改编】工人师傅要为一个圆形桌面配一块玻璃,应该怎样计算所需玻璃的面积?

学生通过分析得知,解题的关键是要测量出圆形桌面的直径。有的学生提出用缠绕法先测量出圆形桌面的周长,再用圆的周长公式计算出直径;有的学生提出用软尺将圆形桌面“扫一遍”,当圆两端距离最长时,就是圆形桌面的直径。

将“知直径求面积”的计算题改编成“测直径求面积”的实践题,有效激活了学生的思维,使学生在面对现实问题的分析和研究中加深了对数学知识的理解,树立了学以致用的意识。

教材习题是数学教学的重要组成部分。在精讲习题的同时,教师也要善于对现有的教材习题进行改编,以进一步提升习题的趣味性和层次性,赋予习题生活味,使习题能够更好地为教学服务,从而提升学生练习的兴趣,增加学生的思考维度,拓宽学生的思维广度。