2001-2018年华北平原森林面积变化及影响因素分析

李沁玲, 阎建忠, 程先, 王涛

西南大学 资源环境学院,重庆 400715

森林作为陆地生态系统的主体,在提升人类福祉、 维护生态平衡方面具有重要意义[1].它是自然界最丰富的资源宝库,不仅为人类生产、 生活提供原材料,还发挥着重要的生态系统服务功能,是水土保持、 防风固沙、 调节气候、 维持生物多样性、 减少旱涝灾害的天然武器[2].森林资源的数量和质量直接关系到人类社会经济的发展,森林变化是生态环境建设中关注的重点.过去四百多年,世界森林面积总量呈现出持续减少的趋势,但同时,越来越多的国家在经历了森林面积长期减少之后已出现增长现象,例如英国、 法国、 日本、 瑞士等发达国家[3].此外,经济快速发展的中国、 印度、 巴西等一些发展中国家开始注重森林管理,也逐步实现了森林面积由下降至增长的转变[4-5].

英国地理学家Mather最早思考了这一问题,1992年其正式提出了“森林转型”的概念,指出森林转型是指国家森林面积由减少阶段转为增加阶段的变化过程,并通过研究证明了在许多欧洲国家和亚洲部分地区均存在森林转型现象[3].随后,国外学界对森林转型理论的探讨逐渐深入,森林转型研究的对象由森林面积变化扩展到林地面积变化[6],有关森林转型发生机制的研究成果也不断丰富,主要包括对森林环境库兹涅茨曲线的讨论[7-8],以及从不同层面提出了5条森林转型路径[9],即“经济发展路径” “森林稀缺路径” “国家森林政策路径” “全球化路径”和“土地利用集约化路径”.森林转型路径的系列假说认为,随着经济的发展,劳动力向非农部门转移,农业边际土地逐渐被撂荒,为森林再生提供条件,现代新能源对传统木质能源的替代也会对森林转型带来积极影响[10].同时,经济发展促进了农业集约化进程,即单位劳动或土地面积农产品产出效率提高,减缓了对耕地的需求,利于生产率不高的耕地退出生产,促进森林转型,例如,Jadin等[11]发现哥斯达黎加的再造林与当地农业集约化有关,Pelletier等[12]认为农业现代化投入减少了赞比亚的森林砍伐.在许多亚洲、 欧洲国家,政府政策也对当地森林转型起着至关重要的作用[13].除了对5条典型路径进行分析,还有大量研究进一步揭示了气候变化[14]、 生物物理因素[15]、 经济发展背景下的道路建设[16]等对森林转型的影响.

中国的森林转型始于20世纪80年代初[17].全国森林总覆盖率已由上世纪80年代初的12.7%增长至2020年末的23.04%.2020年联合国粮农组织(FAO)发布的《全球森林资源评估》报告显示,在2010-2020年10年间,中国森林面积增长量位居世界第一,生态系统保护和修复成效显著.近年来,越来越多的学者对中国森林转型的路径进行了研究.李秀彬等[17]认为广义概念下的“森林短缺路径”在中国过去30年的森林面积增长中起到主要作用,随着城镇化进程加速,未来“经济增长路径”将会起到更大作用.李凌超等[18]研究发现福建长汀的森林转型主要遵循经济增长和国家森林政策路径.王宏等[19]认为中国14个连片特困地区的森林转型主要遵循经济发展路径和国家森林政策路径.Vina等[20]、 Zhang[21]、 Zinda[22]、 Naeem等[23]的研究均表明中国实施的相关政策促进了森林转型.Dong等[24]从森林空间形态转型和功能形态转型两个方面进行研究,发现经济增长在山区森林转型过程中发挥了积极作用.还有大量研究选择案例区进行驱动因素的定量分析,发现中国的森林转型也受到自然条件变化[19]、 人口增长[25]、 劳动力转移[26]、 市场机制作用[27]、 道路网络密度[28]等多种因素的影响.需要指出的是,目前我国有关森林转型路径的研究主要集中在森林资源相对丰富的山地丘陵区[10,29-30]或其他森林转型典型区域[31],而对平原地区森林转型机制的研究相对较少,缺乏对我国平原地区森林转型情况的整体把握和机制研究.

华北平原是中国第二大平原,耕地资源丰富,是我国重要的粮食主产区[32].近年来,由于华北平原特殊的地理条件以及伴随经济发展而产生的一系列不合理的开发活动,使该地区旱涝、 风沙等自然灾害频发.历史上,华北平原黄河、 海河、 淮河流域的洪涝灾害问题突出,水土流失问题在每年雨季十分常见.受西北地区沙源地影响,加之植被覆盖率低,风沙和雾霾是华北平原最主要的气象灾害,区域生态安全已受到严重威胁.由于森林对蓄水保土、 防风固沙、 改善城市空气质量等方面具有重要作用[33],在预防和治理灾害上发挥着不可替代的功能,因此森林资源对于华北平原建设绿水青山、 提高生态环境质量显得极为重要.然而,2018年华北平原森林覆盖率仅为1.39%,远不足以改善生态环境.此外,华北平原经济水平自20世纪80年代以来一直保持高速增长,其森林覆盖率却没有相应增长,这与已有的森林转型路径假说相矛盾.虽然近年来国家在华北平原进行了持续的林业建设,但总体造林效果如何尚不明确.目前关于平原森林转型的研究较为缺乏,因此十分有必要对华北平原森林转型情况及其制约森林转型的影响因素进行深入研究.本研究以2001-2018年土地利用/覆被数据为基础,分析了华北平原森林变化时空特征,并选择华北平原248个区县为研究样本,结合自然与社会经济数据,构建线性回归模型,揭示了影响华北平原森林转型的主要因素,以期为国家制定促进华北平原森林转型的政策措施提供科学依据.

1 理论分析与假说提出

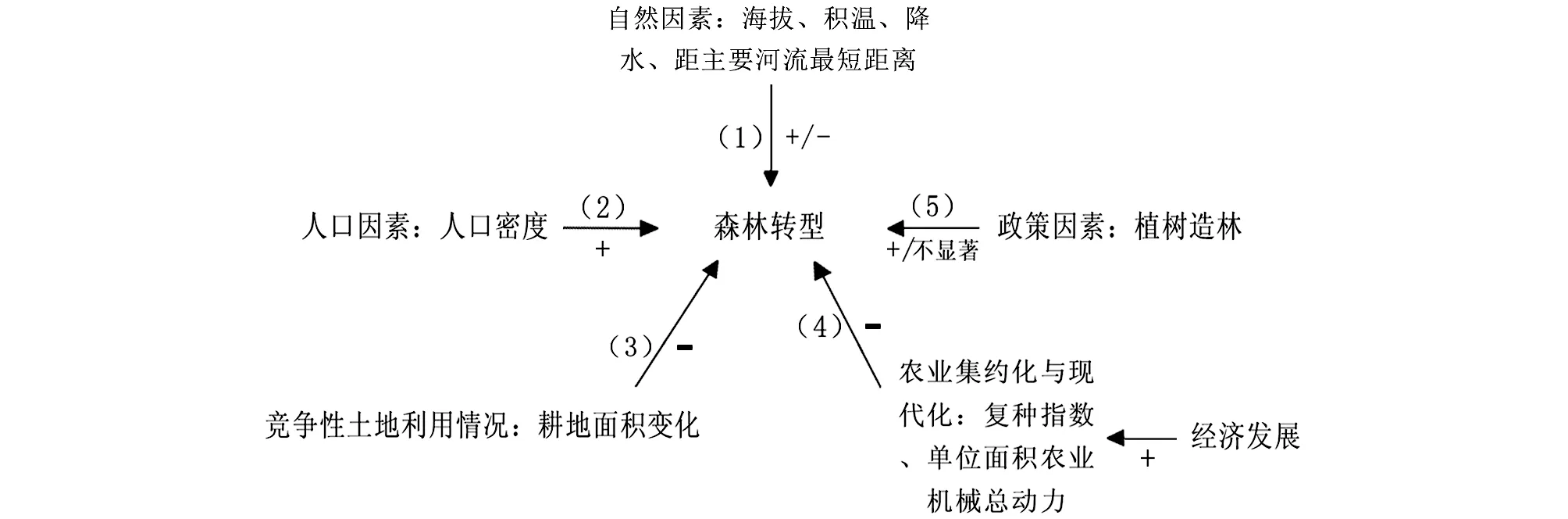

森林资源作为一种特殊的自然资源,其生长和变化特征是多种因素综合反映的结果.基于森林转型路径理论,森林转型除了受到自然条件的作用和约束之外,还受到人口压力、 经济发展水平、 农业集约化和现代化程度、 国家政策、 竞争性土地利用变化情况等多方面因素的影响,因此,本研究从以上几个方面来探究华北平原森林转型的影响机制(图1).

图1 华北平原森林转型影响机制图

1.1 自然条件与华北平原森林转型

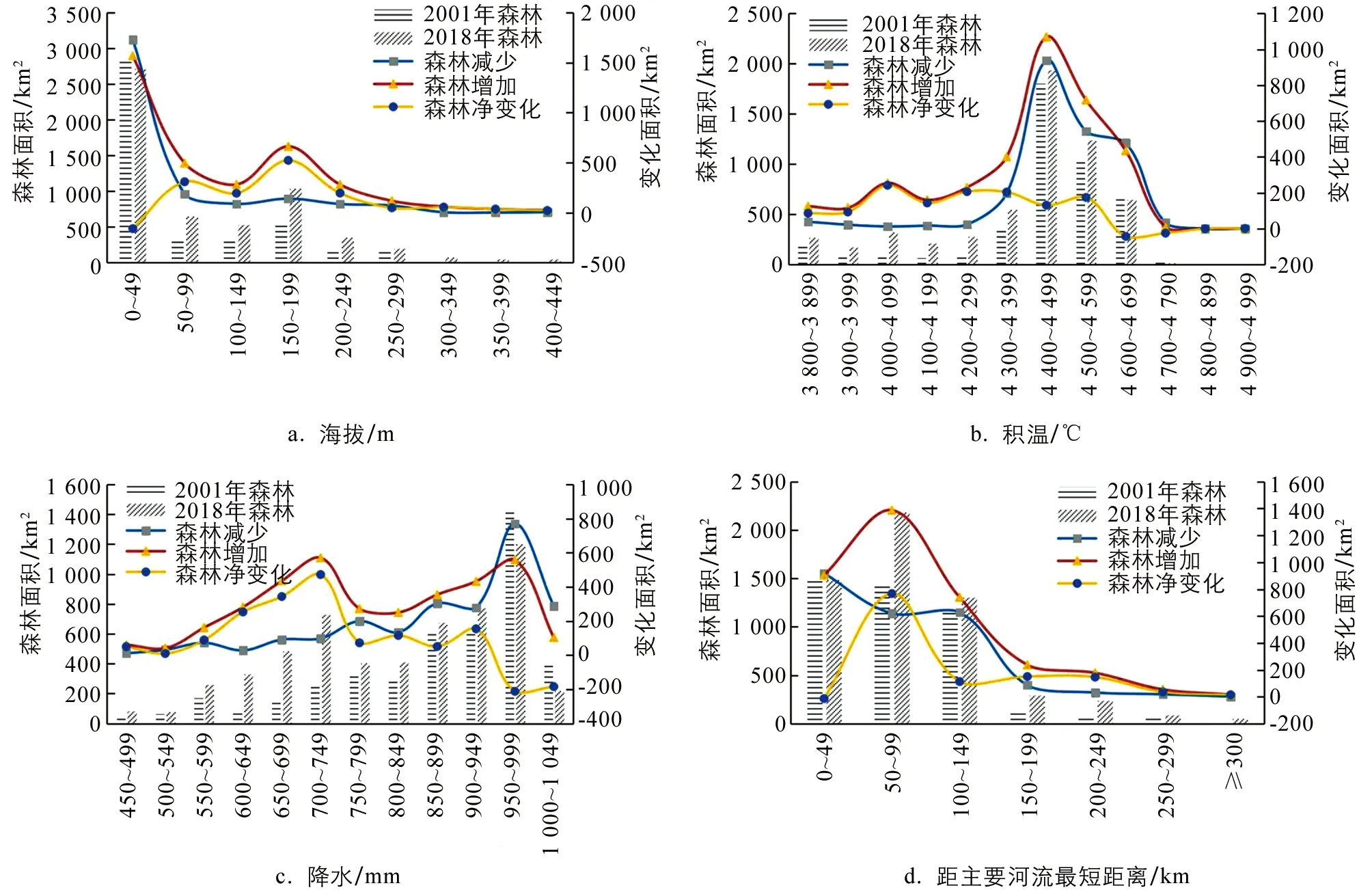

森林的生长和变化深受所在区域自然地理因素的影响,如海拔、 积温、 水资源条件等[34].其中,海拔越高的地方其宜居性和可耕作性越差,因此森林分布相对广泛; 充足的降雨和河流水源补给会给植被生长提供有利条件; 而积温增加会导致树叶的呼吸和蒸发作用加强,从而不利于能量累积,限制植被生长.基于研究区域概况发现,华北平原整体降水量少、 蒸发旺盛的气候特征,不仅对农业发展造成阻碍,也可能是导致树木生长较慢的一个重要原因.据此,提出假说H1-H3.

假说H1: 海拔因素对华北平原森林转型产生积极影响.

假说H2: 降水量少、 积温高的自然条件对华北平原森林转型产生消极影响.

假说H3: 距河流距离较近有助于促进华北平原森林转型.

1.2 人口增长与华北平原森林转型

人口压力增大往往被视为抑制森林转型的重要因素之一.例如,Gong等[35]发现人口密度增长对黄土高原森林转型产生负向影响,认为人口增长一方面会直接增加对木材的需求,促进森林砍伐,另一方面也会加大对其他土地利用类型如建设用地的需求,从而导致林地向其他地类的转化.也有研究证实了人口数量和森林砍伐之间的负相关关系,认为人口增长带来土地稀缺,使人们增加林产品数量以提高收益率,有助于森林资源的恢复[36].华北平原人口稠密,近年来,随着人口不断增长,人们的生态保护意识不断增强,对木材等林产品的消费需求也在增加,这可能会促进森林数量增加.据此,提出假说H4.

假说H4: 人口增长有利于华北平原森林转型.

1.3 竞争性土地利用情况与华北平原森林转型

从土地资源在具有竞争性的两类生产活动之间的优化配置视角来看,华北平原作为我国重要的粮食主产区,耕地面积占比超过80%,耕地是林地重要的竞争性地类,而林地资源稀少、 稳定性差,两者之间转换频繁.据此,提出假说H5.

假说H5: 耕地面积与华北平原森林数量呈相反方向变化.

1.4 农业集约化和现代化发展与华北平原森林转型

已有的研究发现,农业扩张之后的森林恢复遵循“经济发展路径”,在经济发展初期,农业和畜牧业不断扩张,导致森林面积减少,随着经济不断发展,非农就业机会增加使农村劳动力转移到城镇,能加快薪柴替代、 耕地撂荒以及牲畜养殖数量减少[10],有利于林地恢复.随着经济不断发展,非土地投入即改良种子、 化肥、 机械等增加,提高了单位土地面积产量,从而促进农业集约化,也可能对森林转型产生影响.一些研究表明,农业集约化使得在同样的农业产出水平下使用更少的土地,缓解耕地的压力[37],生产率低下的耕地逐渐退出,为林地恢复提供条件[4].尤其是在丘陵或陡峭地形上,农业集约化将减少农民对更多土地的需求,农地减少释放出的土地则为森林恢复创造条件[12].还有研究[38]认为,农业集约化使得农业相对于林业更加有利可图,反而会占用更多土地包括林地进行农业生产,促进毁林开荒现象的发生.在华北平原地区,现代化农业技术进步使得大量机械替代了劳动力,虽实现了农业集约高效产出,但相较于难以实现机械化的坡耕地来说,降低了因劳动力稀缺导致大面积农地撂荒的风险,从而使得林地潜在生长空间相对较小.由此可以推断,华北平原农业机械化发展带来的农业集约化并不能降低毁林开荒的概率,相反,还可能占用更多土地来开展农业活动.据此,提出假说H6.

假说H6: 经济发展带来的农业集约化与现代化对华北平原森林转型具有消极影响,主要表现在现代化农业机械应用后对森林数量增长产生的制约作用上.

1.5 国家造林政策与华北平原森林转型

许多研究指出我国森林转型遵循国家森林政策路径[39].例如,李凌超等[18]发现,造林面积对福建长汀森林面积具有显著正向影响,王宏等[19]研究表明,国家林业工程实施促进了中国连片特困地区森林转型.21世纪以来,国家及地方政府在华北平原相继出台了沿海防护林、 淮河太湖流域防护林体系建设工程,平原农田防护林建设等一系列造林政策,来提高华北平原的森林覆盖率.但是,华北平原实际森林面积增长却十分缓慢,森林资源增长速度远落后于植树造林的速度,这与上述研究结果形成差异.可以推断,在山区、 丘陵区,不仅林地潜在生长空间相对充足,气候条件也更适宜林地生长,植树造林、 封山育林、 生态移民搬迁后植被恢复迅速,而华北平原地区造林存活率比较低,人工造林一般需要数年时间(北方5年,南方3年)才能生长稳定并成林.另外,华北平原在农田周围种植防护林,而耕地与林地之间的竞争性较强,往往只重视造林而忽略了树木的后续维护和管理,如农田林网在遭受破坏后不能及时修复、 更新,可能导致平原地区造林政策实施效果不如山区和丘陵区.因此,结合华北平原地区实际情况,提出假说H7.

假说H7: 华北平原森林政策实施对当地森林数量增长起到了一定促进作用,但效果不显著.

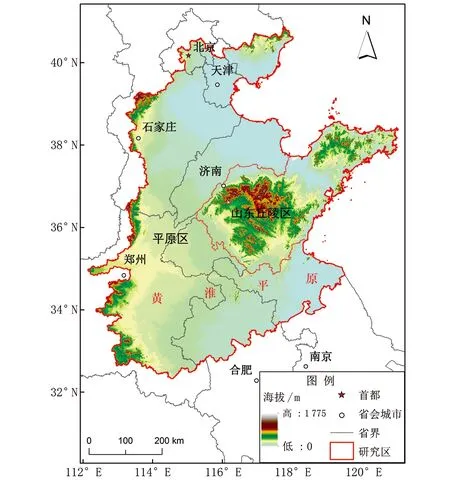

审图号: GS(2020)4619号.图2 研究区位置示意图

2 研究区与数据来源

2.1 研究区概况

华北平原(32°-40°N,113°-123°E),又称黄淮海平原,位于我国东部、 黄河下游,西倚太行山、 伏牛山,东临渤海、 黄海,北抵燕山山脉,南达大别山,研究区包含冀、 鲁、 豫、 皖、 苏5个省以及京、 津2个直辖市,共432个区县,总面积约40.69万km2(图2)[40].该地区地势低平,多在海拔50 m以下,除山东中部地区以及山东半岛为丘陵外,其余大部分地区均为平原; 暖温带季风气候,四季气候差异明显,春季干旱少雨,夏季高温多雨,旱涝灾害频发; 日照时间长,蒸发强烈,≥10 ℃积温为3 800~5 000 ℃,年降水量为450~1 050 mm.研究区土地利用类型以耕地为主,2018年耕地面积占比83.75%,农业机械化发达,2001-2017年单位面积农业机械总动力增长约2.27 kW/hm2.森林资源贫乏,2018年森林覆盖率仅1.39%.华北平原城市分布密集,人口集中.据统计年鉴,2001-2017年人口密度增长约83人/km2,人均GDP增长约30 554元/人.同时,近年来华北平原的生态环境面临恶化,春旱夏涝,黄淮河流域水土流失、 风沙、 雾霾等一系列自然灾害,已成为影响地区发展的重要问题之一[41].

2.2 数据来源

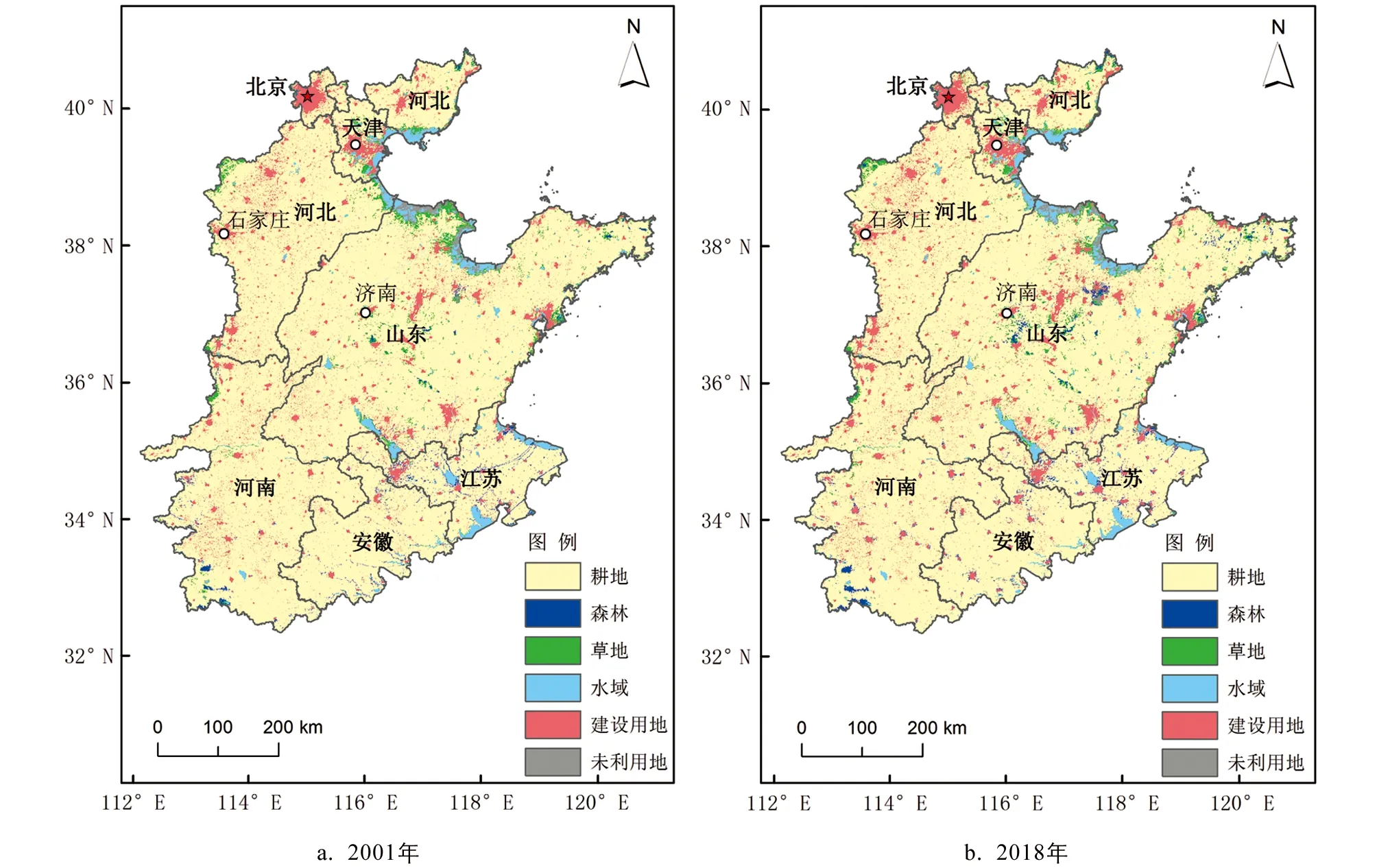

本研究土地利用/覆被数据采用NASA提供的2001-2018年Terra/MODIS三级土地覆盖类型产品MCD12Q1,空间分辨率为500 m×500 m.该数据包含5种不同的土地覆盖分类方案,在已有国际地圈生物圈计划(International Geosphere-Biosphere Program,IGBP)定义的17类土地覆盖分类的基础上,根据中国科学院土地资源分类系统一级地类,将土地利用数据划分为6种类型: 耕地、 森林(林地)、 草地、 水域、 建设用地、 未利用地(图3).本研究将MCD12Q1数据土地覆盖分类中的常绿和落叶针叶林、 常绿和落叶阔叶林、 混交林、 高郁闭和低郁闭灌丛以及多树和稀树草原均视为森林(林地)[42].该数据产品精度较高,许多学者已对其进行了可靠性验证,将其运用于土地利用变化研究中[42-44].例如,李宸宇等[42]利用中国森林资源清查数据对MCD12Q1数据进行了精度评价,发现林草生态系统精度较高,满足区域林地资源变化研究需求.国界、 县界和河流等空间矢量数据来自国家基础地理信息系统.DEM数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http: //www.resdc.cn/),空间分辨率为100 m×100 m.积温、 降水数据来源于中国气象数据网(http: //data.cma.cn/),数据采用反距离内插法空间化,空间分辨率为500 m×500 m,由于温度受经纬度和地形地貌等多种因素的影响,因此以海拔每上升100 m温度降低0.6 ℃的递减规律为依据,结合DEM数据,对研究区内积温进行校正.人口、 地区生产总值、 农业机械总动力、 复种指数、 人工造林面积等统计数据来自《中国县域统计年鉴》,各省、 市、 区县统计年鉴以及《中国林业统计年鉴》.

根据2001-2018年土地覆被数据,研究区内约1/3的区县没有森林覆盖或覆盖率极低,故样本中剔除了该部分区县.此外,由于行政区划的调整变更,部分市辖区数据获取困难,故样本中剔除了该部分市辖区.因此,本研究样本共包含248个县级行政单元.

审图号: GS(2020)4619号.图3 2001年与2018年华北平原土地利用分类图

3 研究方法与模型

3.1 森林变化分析

土地利用转移矩阵可反映土地利用变化的结构特征以及各地类之间相互转换的方向,能具体分析林地转入转出的情况[45].其数学形式可表示为:

(1)

式中:S为土地面积;i,j分别为研究期初和期末的土地利用类型;n为土地利用类型的数量.

基于土地利用转移矩阵,通过计算两林地“转换减少”或“转换获得”在转换前后净变化面积中所占比例,可比较其他不同地类在林地转入转出中的贡献程度[45].土地利用贡献率计算公式如下:

Ploss(i),j=(Pj,i-Pi,j)/(Pi.-P.i)×100i≠j

(2)

Pgain(i),j=(Pi,j-Pj,i)/(Pi.-P.i)×100i≠j

(3)

式中:Pj.i,Pi.j分别表示i土地利用类型期初、 期末的面积;Pi,j,Pj,i为转移矩阵中的单个数值.

3.2 空间相关分析

空间自相关分析是用于描述并检验地理数据在整个区域空间上的分布特征和聚集、 差异程度,从而判断研究区内某地理现象是否存在空间相关性或异质性,主要包括全局、 局部空间自相关两方面[46].

本文利用全局Moran’sI系数来反映森林面积变化在整个研究区范围内的空间聚集特征.Moran’sI以及标准化Z值的计算公式如下:

(4)

(5)

本研究采用Getis-OrdGi*分析探索局部空间聚类分布特征,计算Getis-OrdGi*指数确定区域内部各空间单元的属性值是否存在高值聚类或低值聚类.Gi*及其标准化处理的计算公式如下:

(6)

(7)

式中:Wij(d)为根据距离定义的空间权重;xi,xj分别为空间单元i,j的属性值;n为空间单元的个数;E(Gi*)为Gi*的期望值;VAR(Gi*)为Gi*的方差;Z(Gi*)的显著性水平用于识别不同区域低值(冷点)、 高值(热点)的空间分布.

3.3 回归分析

考虑到研究区内部地形特征差异会对森林转型驱动机制产生不同的影响,本研究分别构建全区、 平原区和山东丘陵区3个线性回归模型,在县域尺度上对华北平原森林转型影响因素进行全面分析.模型表达式如下:

2001年1月,江泽民在全国宣传部长会议上的讲话中提出:“法治属于政治建设,属于政治文明”[1]135,第一次明确使用政治文明这一概念。之后,2002年5月31日,江泽民在中央党校省部级干部进修班毕业典礼的讲话中,明确指出:“发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是社会主义现代化建设的重要目标。”[2]2416把政治文明与物质文明、精神文明并列为社会主义现代化建设的重要目标。党的十六大进一步明确指出:“发展社会主义民主政治,建设社会主义政治文明,是全面建设小康社会的重要目标。”并对政治文明的实现途径和根本要求做了深入的阐述,把政治文明作为社会主义政治建设的发展目标和价值取向。

yt=β0+β1x1t+…+βkxkt+ut

(8)

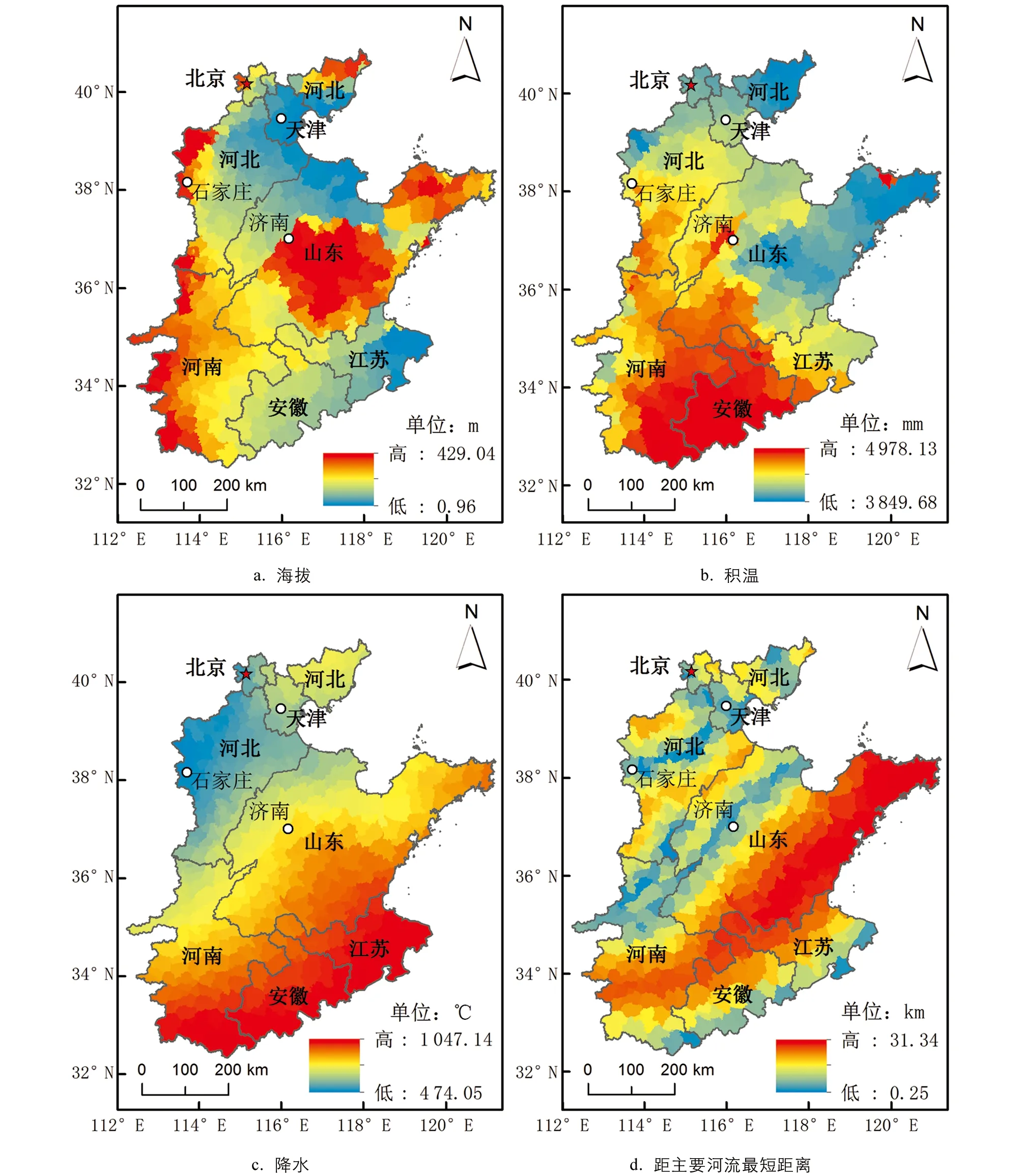

式中:yt为2001-2018年森林覆盖率变化量;β0为常数项;xkt为解释变量;βk为回归系数;ut为随机误差项.由于社会经济因素对森林资源的影响具有时滞性,因此将社会经济解释变量进行滞后一期处理.所有可能受到价格变动影响的变量均根据CPI指标进行了平减调整[30].各自然因素的定量空间分布情况如图4所示.

审图号: GS(2020)4619号.图4 华北平原森林转型自然因素定量空间分布图

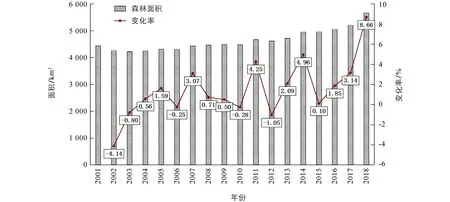

在进行计量回归前使用方差膨胀因子(VIF)进行变量间共线性检验,全区、 平原区和山东丘陵区3个回归模型中,方差膨胀因子最大值分别为1.72,1.62,2.15,变量间不存在多重共线性问题.各解释变量的统计性质如表1所示.

表1 解释变量的描述性统计

4 结果与分析

4.1 森林变化时空分析

4.1.1 森林面积变化及其空间分布特征

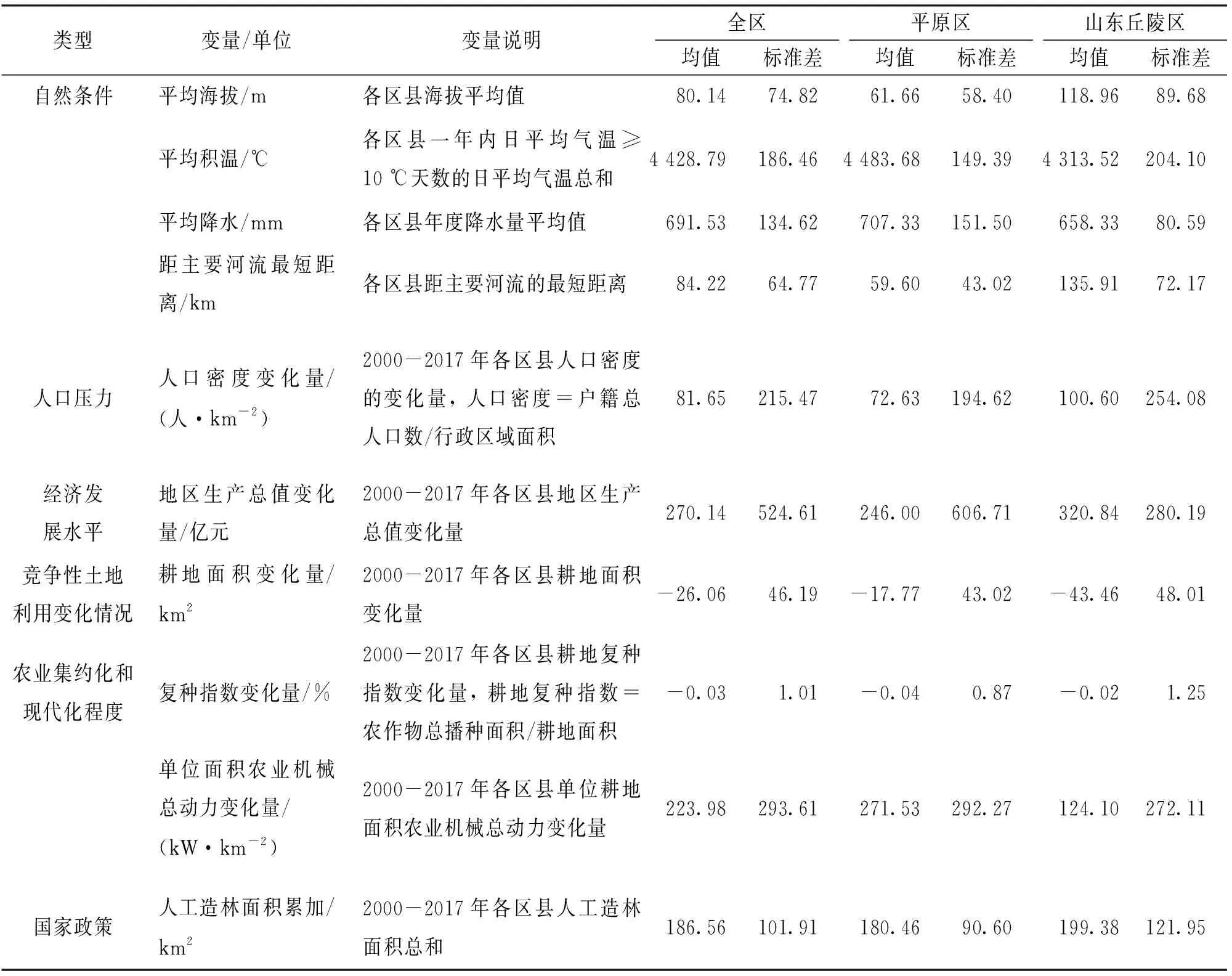

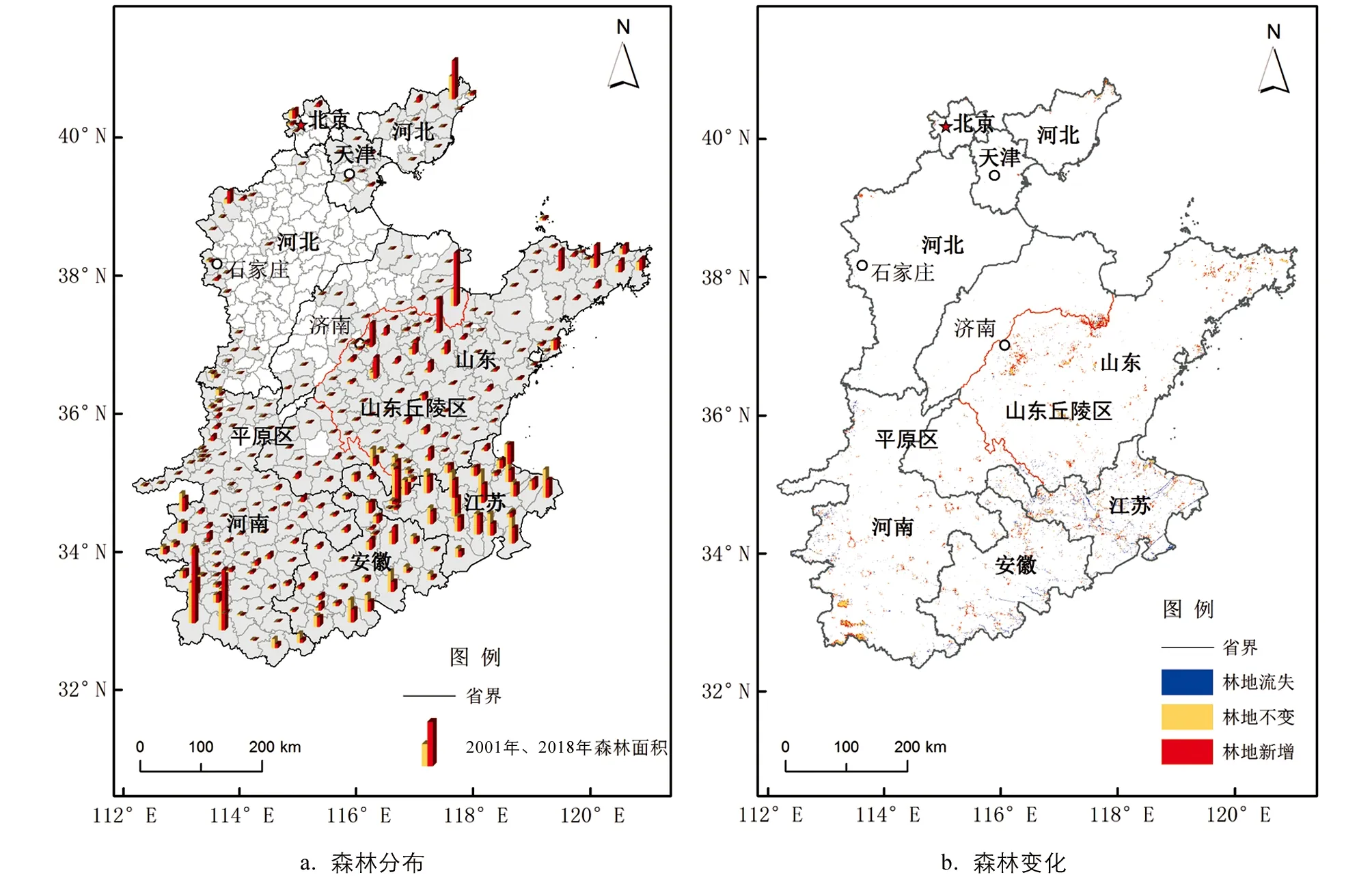

根据森林转型理论,华北平原进入森林面积净增加阶段.2001-2018年间,华北平原森林总面积由4 442.75 km2增长至5 656.00 km2,净增长1 213.25 km2,增长率为27.31%.具体来看,18年间,2002年、 2003年、 2006年、 2010年、 2012年的增长率均为负值(图5),2012年之前华北平原森林面积表现出波动式增长的特点,而2012年后森林面积才实现逐年增长,并自2015年起其增长率呈现出不断增加的态势.2001年、 2018年2个研究时点华北平原森林占土地总面积比例分别为1.09%,1.39%.

华北平原森林资源稀少,2018年研究区森林总面积仅5 656.00 km2,主要分布于山东省(1 837.25 km2)、 江苏省(1 412.75 km2)、 河南省(1 395.25 km2)、 安徽省(636.50 km2),4个省份森林面积总和占研究区域森林总面积的93.38%,河北(303.50 km2)、 北京(62.00 km2)、 天津(8.75 km2)森林分布较少.具体来看(图6a),2018年山东省森林主要分布于山东中部丘陵地区和山东半岛沿海区县,其中寿光市、 青州市森林分布最多,而西北地区部分区县无森林覆盖.江苏省各区县均有森林覆盖,其中徐州市铜山区、 连云港市连云区森林分布最多.河南省森林主要分布于靠近伏牛山一带,其中驻马店市泌阳县、 确山县森林分布最多.安徽省森林主要分布于北部和邻近淮河的地区,其中宿州市埇桥区、 阜阳市颍上县森林分布面积最多.18年间,华北平原森林面积实现增长,利用2001年和2018年2期土地覆被数据进行叠加分析,得出森林变化的空间分布图(图6b).森林面积增加主要发生在山东省中部丘陵地区、 山东半岛、 江苏省淮河以北区县以及河南省驻马店市,增加量居于前两位的区县为山东省寿光市、 河南省驻马店市泌阳县,且增幅较大的区域往往靠近山区或丘陵地区.森林减少主要出现在江苏省淮河以北地区以及安徽省靠近淮河一带区县,减少量居于前两位的区县为江苏省淮安市淮安区、 徐州市铜山区,且减少幅度较大的区域多位于淮北平原地区.森林面积基本保持不变的区域主要分布于伏牛山以东、 淮河以北以及山东丘陵区部分区县,其中河南省驻马店市泌阳县、 确山县未发生变化的森林面积最多.

图5 2001-2018年华北平原森林变化面积与比例

审图号: GS(2020)4619号.图6 2001-2018年华北平原森林分布及变化图

4.1.2 空间相关分析

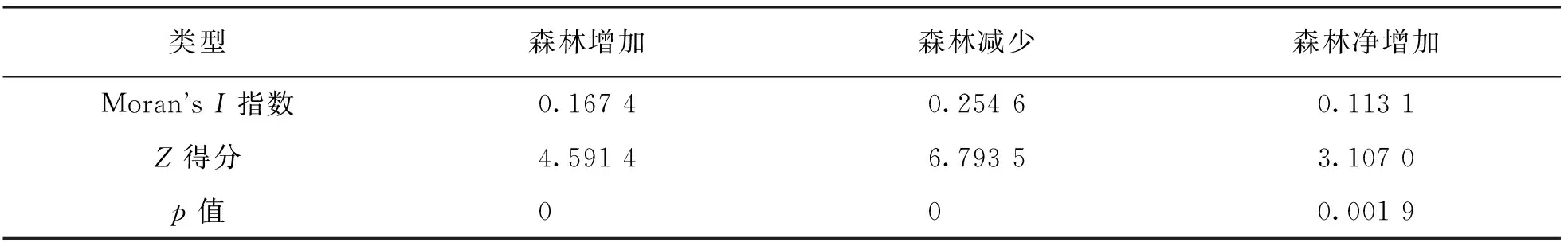

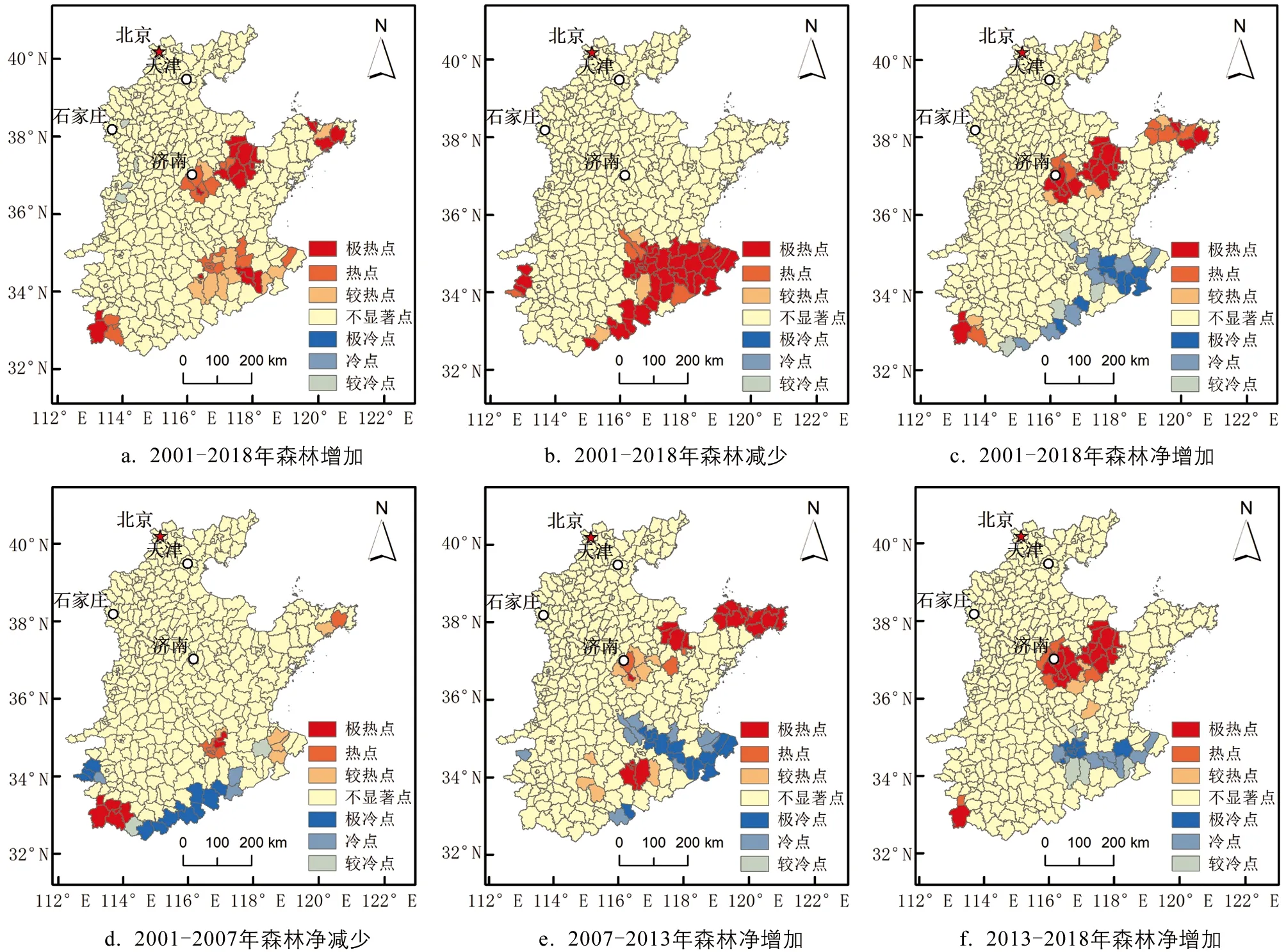

全局Moran’sI系数用于判断研究时段森林变化在空间分布上是否存在聚类特征.结果发现(表2),2001-2018年华北平原森林增加、 森林减少、 森林净增加的全局Moran’sI值均大于0.1,Z得分均超过临界值1.96(拒绝原假设H0),且P值均小于0.01(通过99%置信度检验),属性数据呈现出空间正相关的表征,对全局Moran’sI值大小进行对比,发现森林减少的全局Moran’sI值最高.综上所述,华北平原森林增加、 森林减少、 森林净增加均具有明显的空间聚集特征,森林减少的空间聚集程度高于森林增加和森林净增加.

表2 2001-2018年华北平原森林变化全局Moran’s I指数及统计检验

4.1.3 森林流向分析

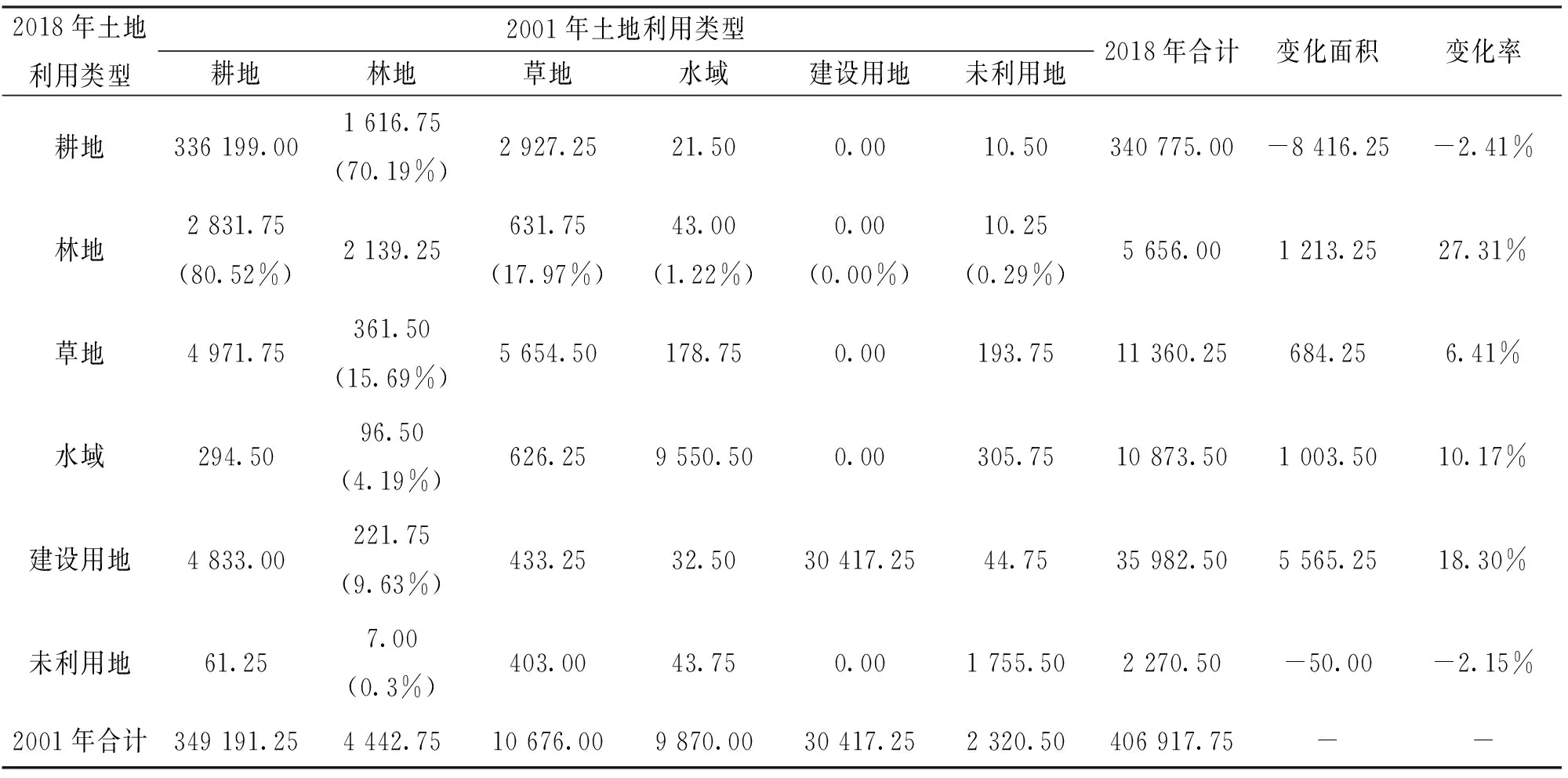

华北平原最主要的土地利用类型为耕地,其余依次为建设用地、 草地、 水域、 林地、 未利用地(表3).2001-2018年间,华北平原耕地和未利用地的面积有所减少,分别减少8 416.25,50.00 km2; 林地、 建设用地、 水域和草地面积实现增长,分别增长1 213.25,5 565.25,1 003.50,684.25 km2,其中林地增长率为27.31%,增长速度最快.从具体转换来源看,18年间,林地增加主要来源于耕地和草地,耕地、 草地转换为林地的面积分别为2 831.75,631.75 km2,贡献率分别为80.52%和17.97%; 林地流失的主要去向是耕地和草地,林地转换为耕地、 草地的面积分别为1 616.75,361.50 km2,贡献率分别为70.19%和15.69%,其次是林地流向建设用地和水域,面积分别为221.75,96.50 km2.近20年来,随着城市化不断发展,越来越多的非农就业机会吸引劳动力离开农业部门,投入非农产业.农村出现农地边际化现象,一些撂荒农地为森林恢复提供了可能.同时,人们对生态环境建设的认识加深,减少了对生态用地的占用,注重对生态林草地的保护,因此一些草地逐渐转变为了林地.随着工业发展、 城镇化水平提升,城市扩张可能会侵占少部分耕地、 林地、 草地,但通过比较发现,建设用地导致林地流失的面积相对较少,不会对林地增长造成大的影响.

审图号: GS(2020)4619号.图7 2001-2018年华北平原森林变化冷热点分布图

表3 2001-2018年土地利用转移矩阵

4.2 不同自然条件下森林面积变化

在不同自然条件(包括海拔、 积温、 降水、 距主要河流最短距离等)下,华北平原森林面积变化存在一定差异(图8).海拔方面,森林主要分布于海拔200 m以下地区,尤其是海拔50 m以下地区.此外,海拔50 m以下地区也是森林减少或增加的主要区域,由于海拔较低的地区受人类活动扰动强烈,因此海拔越低、 土地类型转换越频繁.在海拔200 m以下区域,随着海拔上升,森林变化呈现出增加的趋势,其中,森林净增加最多的区域分布在海拔150~199 m的地区.积温方面,随着积温的升高,森林面积呈现出先增加后减少的趋势,2018年森林增加或减少的区域主要分布于积温为4 400~4 700 ℃的区域.其中,森林面积增加较多分布于4 400~4 500 ℃,当积温高于4 500 ℃之后,森林面积呈大幅度下降趋势.降水方面,2018年森林主要分布于降水量充沛的区域,峰值为950~999 mm; 在降水量低于999 mm时,随着降水量增加,森林减少面积总体呈现出增长趋势,森林面积变化由净增加变为净减少.距主要河流距离方面,华北平原森林主要分布于距主要河流最短距离150 km以内的区域,随着距离的增加,森林分布呈现出减少的趋势.森林净增加的峰值为50~99 km,当距主要河流最短距离小于99 km时,森林净增加面积随着距离的增加而增加,当距主要河流最短距离大于99 km时,距离越大,森林净增加面积越小.由此可见,华北平原的森林分布与森林变化易受到海拔、 积温、 降水、 距主要河流最短距离等自然因素的影响.

图8 不同自然条件下森林分布及面积变化图

4.3 森林转型的影响因素

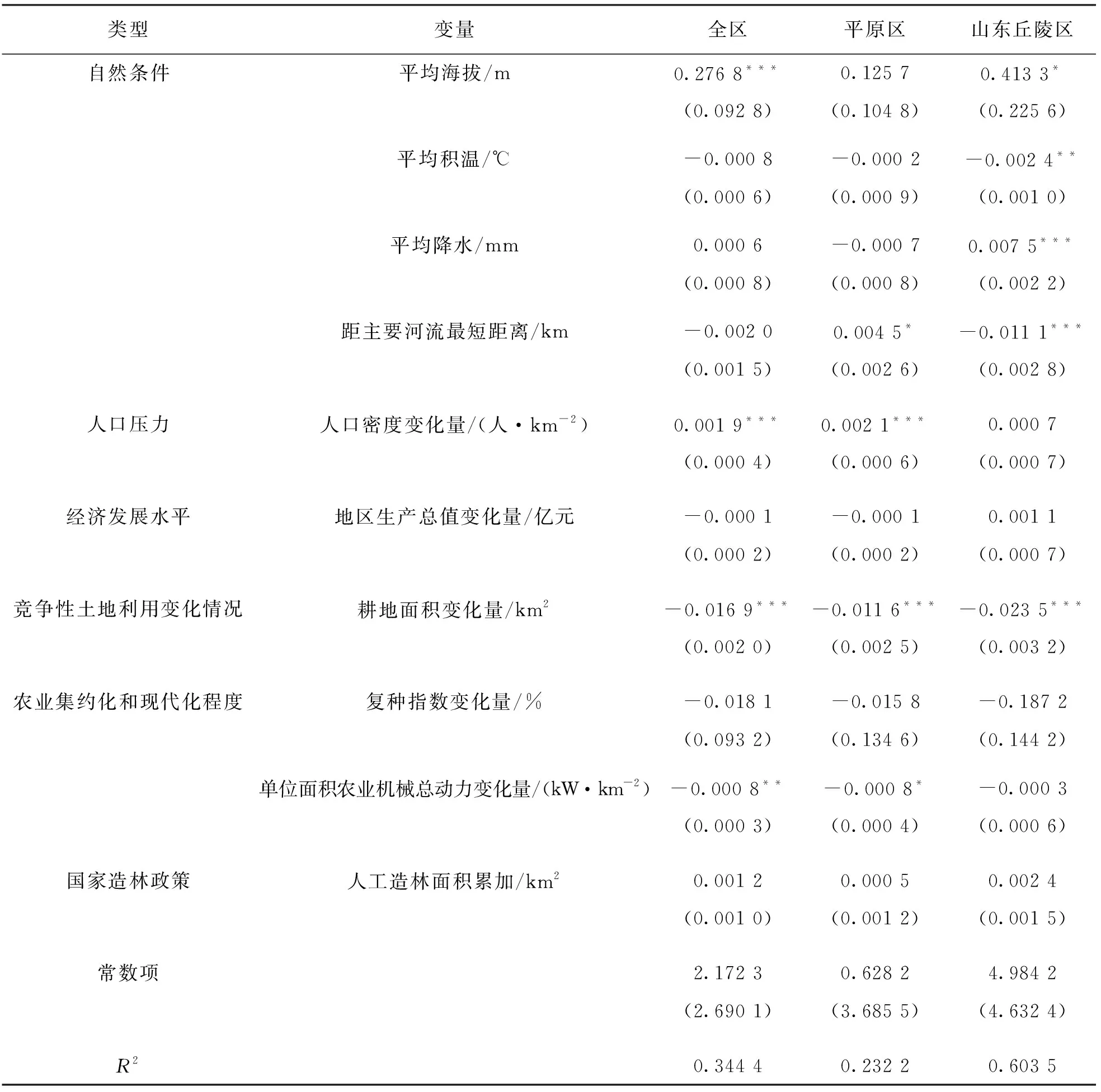

本研究构建全区、 平原区和山东丘陵区3个线性回归模型,在县域尺度上分析华北平原森林转型的影响因素,结果如表4所示.

表4 华北平原森林转型影响因素模型估计结果

本研究的回归结果显示:

在自然条件对华北平原森林变化的影响方面,平均海拔在全区模型和山东丘陵区模型中对森林覆盖率的变化具有显著的正向影响.该结果验证了假说H1的解释.结合前文分析,华北平原海拔较高的地区主要位于靠近太行山脉一带以及山东丘陵区,而该区域也是华北平原森林主要覆盖的地区.华北平原是一个典型农区,往往地形地貌越复杂对农业空间的胁迫性越强,因此,在海拔相对较高的地区,其可开发利用的土地资源受限,加之华北平原年降水量较少,难以满足农作物生长需求,同时该地区是生态保护的重要区域,农业空间易变为生态空间[48].平均降水在山东丘陵区模型中对森林覆盖率的变化具有显著的正向影响,平均积温在山东丘陵区模型中对森林覆盖率的变化具有显著的负向影响.假说H2得到验证.距主要河流最短距离在山东丘陵区模型中对森林覆盖率的变化具有显著的负向影响.该结果与假说H3相对应.华北平原总体上降水量少而蒸发量大,同时农业抽取地下水,导致水资源愈加贫乏,干旱问题严重,极不利于自然或人工林地生长,而距离河流较近的地区由于充足的水源补给,有利于植被生长.在平原区模型中,距主要河流最短距离则对森林覆盖率的变化具有显著的正向影响,这可能是由于在平原农区距离河流越近,林地与农业用地之间的竞争越强,水源充足更加促进农作物生长,树木增长则相对较慢.

在人口增长对华北平原森林变化的影响方面,全区和平原区模型中人口密度对森林覆盖率的变化具有显著正向影响,这与人口增长会加剧森林砍伐的观点形成对比,与刘璨等[49]的研究结果一致,验证了假说H4的解释.

在竞争性土地利用与农业集约化和现代化发展对华北平原森林变化的影响方面,耕地与森林的数量变化呈显著负向关系,与乔丹等[50]的研究结果一致,假说H5得到验证.结合前文分析,该区域耕地是林地主要的竞争性土地利用类型,耕地面积减少会促进森林资源恢复.单位面积农业机械动力在全区和平原区中对森林覆盖率的变化具有显著负向影响.该结果验证了假说H6的解释,表明了华北平原未实现森林较大增长与农业机械化的发展之间存在的负相关关系.表4结果还得出,在山东丘陵区模型中,单位面积农业机械动力对森林覆盖率变化的影响为负但无统计学意义,这与全区、 平原区模型中结果不一致,可能的原因是相较于平原地区,山东丘陵区存在一部分宜林荒山荒地,林地的扩张一定程度上来源于宜林荒山荒地,与机械化田块之间的矛盾较小.

在国家造林政策对华北平原森林变化的影响方面,人工造林面积累加在3个模型中对森林覆盖率变化的影响无统计学意义,表明了国家森林政策路径在华北平原森林转型过程中作用不明显.假说H7得到验证.需要指出的是,尽管国家造林政策对华北平原森林转型的影响不显著,但是由于森林在生态环境建设中具有重要意义,制定出更具针对性的政策以及精细化的林地管理措施是未来增加华北平原森林面积、 提高生态环境质量的必然选择.

综合上述研究结果可以发现,华北平原森林变化受到自然、 社会经济等多种因素的共同影响.平均海拔、 平均降水、 人口密度变量对森林转型具有显著正向影响,平均积温、 耕地面积、 单位面积农业机械总动力变量对森林转型呈显著负向影响,经济发展、 人工造林对森林转型的影响无统计学意义.因此,基于森林转型路径理论得出,经济发展路径和国家森林政策路径在华北平原森林转型过程中的作用并不明显.而华北平原整体降水量少、 蒸发旺盛的自然条件作为客观存在且较为稳定的因素,是形成华北平原森林分布及变化格局的基础.此外,竞争性土地利用情况以及农业机械化发展是制约华北平原森林转型的重要原因.

具体来看,华北平原不同区域森林变化的影响因素存在一定差异.丘陵区作为森林净增加热点的主要分布区域,其森林覆盖率变化主要受到自然因素(海拔、 积温、 降水、 距主要河流最短距离)与竞争性土地利用变化的影响,且与假说中预期驱动因素影响方向一致.例如在山东中部与山东半岛沿海地区(图7c),海拔相对高、 积温相对低、 降水相对较多的区县(图4),其对应的森林覆盖率往往增长较明显(图6b).而对于平原区,其森林覆盖率变化主要受到社会经济因素(人口、 农业机械)与竞争性土地利用变化的影响,与假说中预期驱动因素影响方向一致.随着人口的增长,人们的生态需求逐渐增加,会促进森林数量增长.但同时,平原区农业机械化发展对森林增长的抑制作用强烈,特别是在森林净增加冷点区淮北平原(图7c),耕地与林地之间互相转换,灾害发生后森林恢复困难,因此导致研究期内平原区森林覆盖率有所下降(图6b).

5 结论与政策建议

5.1 结论

以往我国有关森林转型发生机制的研究主要集中在森林资源丰富或森林转型典型区域,对平原地区森林转型机制的研究相对较少.根据森林转型路径理论,经济增长能促进森林转型,而华北平原经济发展迅速,森林转型却十分缓慢,其原因值得探索.本研究以2001-2018年土地利用/覆被数据为基础,分析了华北平原森林变化时空特征,基于华北平原248个样本区县,结合自然与社会经济数据,运用线性回归模型,揭示了华北平原森林转型的主要影响因素.得出以下主要结论:

1) 2001-2018年间,华北平原森林净增长1 213.25 km2,当前正处于森林转型森林面积净增加阶段,但进程缓慢,森林覆盖率低.林地增长的主要来源和流失的主要去向均为耕地和草地,林地与耕地两者之间转换频繁.

2) 18年期间,研究区森林增加、 森林减少、 森林净增加均具有明显的空间聚集特征.森林净增加的热点区域主要分布在山东中部丘陵地区、 山东半岛沿海地区以及河南省驻马店市,而森林净增加的冷点区域主要集中在淮北平原一带,均与森林分布情况有较强的空间一致性.

3) 经济发展路径和国家森林政策路径在华北平原森林转型过程中作用不明显,其降水少而蒸发量大的自然条件、 竞争性土地利用情况以及农业机械化发展是制约华北平原森林转型的主要原因.

5.2 政策建议

不同于自然资源优越的山区或林业产业发达的地区,经济发展或造林政策倾斜能相对有效地促进林地增长,华北平原受到自然条件限制以及农业生产机械化等的影响,导致造林政策措施见效慢、 生态建设滞后的问题,在此背景下,如何推进相关政策有效实施以加快华北平原地区的森林转型显得尤为重要.基于此,本研究提出以下政策建议:

1) 优化平原农田防护林带布局,实施更具针对性的林业政策和精细化的管理措施,将林业政策和措施下沉到村社和地块层级.在每个机械化田块周边建设防护林带,注重林带、 林网的结构设计以及空间配置,以适地适树为原则选取品种优良的林木进行试点后实施推广,根据不同自然地理条件运用不同的造林技术,发展乔灌结合的复层林带结构,加强防护林的后续抚育工作; 在地下水漏斗区、 沙化风险区等劣等地上开展种植替代,一些树木相较于农作物来说需水量较小,可适地发展林果业以替代种植农作物.同时,要建立利益补偿机制并加强监管力度,通过政府发放补贴等形式提高农民植树的积极性.在道路以及河流两旁建设景观林带.

2) 要加强对林草一体保护,江苏黄淮平原一带是林地减少的热点区域,而在该区域种植林草是具有天然性、 长效能的水土流失防治措施,因此不仅要保护现存的林草地,还要注重治理,不断进行林草补植、 封育、 改良和扩展种植.

3) 要提高人们的生态保护意识,看到植树造林的长远利益,认识平原农田防护林网对于改善农田小气候的重要作用.华北平原大部分耕地都被划定为基本农田,大型农机作业时存在破坏防护林现象,而农户对于政府发放的树苗也常常是只栽不护,造成“年年造林、 年年破坏”的局面出现.

4) 以产业带动生态,合理推动林业产业发展,如经济林果业、 绿化苗圃业等.发展平原林业不意味着林粮争地,而是协调好农、 林产业结构关系,实现粮食生产与生态环境建设的共同发展.

本研究对华北平原2001-2018年森林变化及其影响因素进行分析,为促进华北平原森林转型提供了借鉴和参考,但仍然存在一些不足之处.前人的研究表明,MCD12Q1数据精度能够满足较大区域尺度研究的需要,但是为了进一步提高对森林变化识别的准确度,选择更高分辨率的土地覆被数据进行分析是下一步研究需要改进的地方.在森林转型影响因素研究方面,影响森林变化的因素还包括林业投资、 基本农田范围、 进出口贸易等,由于数据的可获得性,本研究未能将所有因素考虑在内.因此,基于更高分辨率的土地覆被数据、 综合多方面影响因素的分析,可能是未来华北平原森林转型的研究趋势.