1960-2019年河南省霜冻日期时空变化及影响因素研究

张志高, 刘晴, 刘慧颖, 郭超凡, 蔡茂堂, 尹纪媛

1. 安阳师范学院 资源环境与旅游学院,河南 安阳 455000; 2. 中国地质科学院 地质力学研究所,北京100081

霜冻常出现在春、 秋两季农作物生长期,是由寒潮和强冷空气活动引致土壤或植物表面温度降至0 ℃以下而造成作物受害的现象,是中高纬度地区影响农业生产的主要灾害之一[1-2].目前,全球正在经历以变暖为主要特征的气候变化,全球地表温度正以前所未有的速度上升,2011-2020年全球平均表面温度相比1850-1900年上升1.09 ℃[3].全球变暖将改变气温、 辐射以及降水等要素的地理分布,在一定程度上对初、 终霜日和霜期长短产生影响,进而影响农业生产[4-5].因此,近年来在全球气候变暖背景下,霜冻的时空演变特征及其影响因素与灾害评估受到了国内外学者的广泛关注[6-9].Frich等[10]研究发现20世纪中后期全球年霜冻日数不断减少.Crimp等[11]研究发现澳大利亚南部地区霜冻时间偏晚,东南部地区的霜冻频率呈增加趋势.宁晓菊等[12]分析了1951年以来中国无霜期的变化趋势,发现中国大部分区域呈初霜日推后、 终霜日提前无霜期延长的趋势,在变化幅度方面北方大于南方、 东部大于西部.张鑫等[13]研究发现北疆初霜日推迟,终霜日提前,霜期缩短,速率分别为2.2,-1.7,-3.9 d/10a,初、 终霜日和霜期的主周期均为2a左右.任景全等[14]发现吉林省初霜日显著推迟,终霜日显著提前且无霜期显著延长,其主周期均为3a左右.马尚谦等[15]发现淮河流域呈初、 终霜日和无霜期分别以2.15,-2.49,4.38 d/10a的速率呈推迟、 提前和延长的趋势,且在在20世纪90年代的变化最为显著.在霜冻变化影响因素方面,王国复等[16]认为中国大部地区霜期缩短,初霜日推迟,终霜日提前主要与日最低气温和0 cm最低地温的不断升高有关; 马彬等[17]认为极涡与副热带高压的位置、 强度、 面积变化驱动了中国农业区霜冻多年气候状态的转变; 马尚谦等[18]认为淮河流域气候的转型促进了初霜日的推迟和终霜日的提前; 陈少勇等[19]探讨了西北地区影响初霜冻发生的环流特征,认为与副热带高压正相关,与极涡负相关,初霜日推迟是气候变暖的结果; Liu等[20]研究发现气候变暖减少了霜冻事件,但植物生长季节的延长可能在生长季诱发更高的霜冻频率.此外还有学者分析了霜冻灾害对农作物的影响,代立芹等[21]认为河北省冬小麦霜冻害以轻度为主,霜冻导致冬小麦气象产量下降、 减产率增加; 高文波等[22]构建了西南茶区茶树春梢晚霜冻害概率和强度指数,发现西南茶区霜冻终日和初日均呈显著提前趋势,茶树晚霜冻害危险性呈下降趋势; 吕佳佳等[23]采用数理统计和墨西哥帽小波法分析了寒地大豆霜冻的时空变化特征,发现霜冻对大豆产量的影响为霜冻等级及出现日期的协同作用.

河南省位于黄河中下游,平原面积广阔,属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,气候分明,雨热同期,适宜多种农作物生长,被誉为“中原粮仓”,在我国农业生产中占有举足轻重的地位.然而由于河南省地处南北气候过渡带和山区到平原的过渡带,对气候变化的适应能力较弱,加之农业基础条件薄弱,受霜冻等气象灾害影响较为严重.因此,本研究基于1960-2019年逐日气象观测数据,运用线性倾向估计、 Mann-Kendall突变检验、 相关分析及R/S分析等方法对河南省初霜、 终霜及霜期的时空演变进行研究,并探讨其与地理因子的关系,以期为河南省霜冻灾害的预报与防御及农业可持续发展提供科学依据和参考.

1 资料与方法

1.1 研究区概况

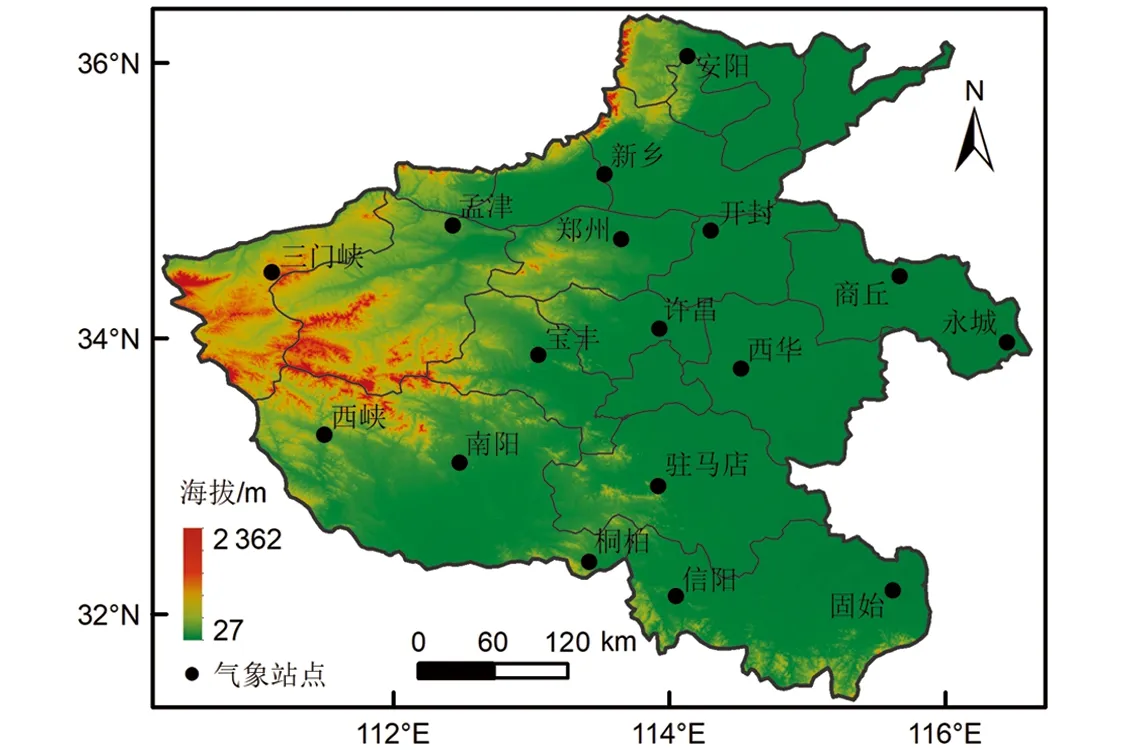

河南省位于中国中东部、 黄河中下游,地理位置为31°23′-36°22′N,110°21′-116°39′E.全省地势西高东低,太行山脉、 伏牛山脉、 桐柏山脉、 大别山脉沿省界呈半环形分布,中、 东部为华北平原,西南部为南阳盆地.全省总面积16.7×104km2,其中平原和盆地占55.7%,山地和丘陵占44.3%,农业用地占74.25%.河南省气候自南向北由亚热带向暖温带气候逐渐过渡,气候温和,四季分明,年平均气温在12~16 ℃,年降水量约为500~1 400 mm,无霜期为190~230 d,日照时数1 740~2 310 h.河南省地处南北气候过渡带,同时自东向西由平原向丘陵山地气候过渡,霜冻等气象灾害较为频繁.

审图号: 豫S(2019年)013号.图1 河南省气象代表站点分布

1.2 数据来源

河南省17个气象站点1960-2019年逐日地面0 cm最低温度数据来源于中国气象科学数据共享服务网(http: //data.cma.cn)中国地面气候资料日值数据集.以地面0cm最低温度≤0 ℃作为霜冻指标,参考前人研究[24],中国北方初霜日一般在8月1日后,因此以8月1日作为统计起始点,将8月1日定义为1,用日序表示初、 终霜日,初霜日为8月1日以后第一次出现地面最低温度≤0 ℃的日期,终霜日为最后一次地面最低温度≤0 ℃的日期,霜冻终日的翌日至初日的前一天之间的日数为无霜期.利用算术平均法建立1960-2019年河南省初霜期、 终霜期和无霜期序列.研究区域及代表站点分布如图1所示.

1.3 R/S分析

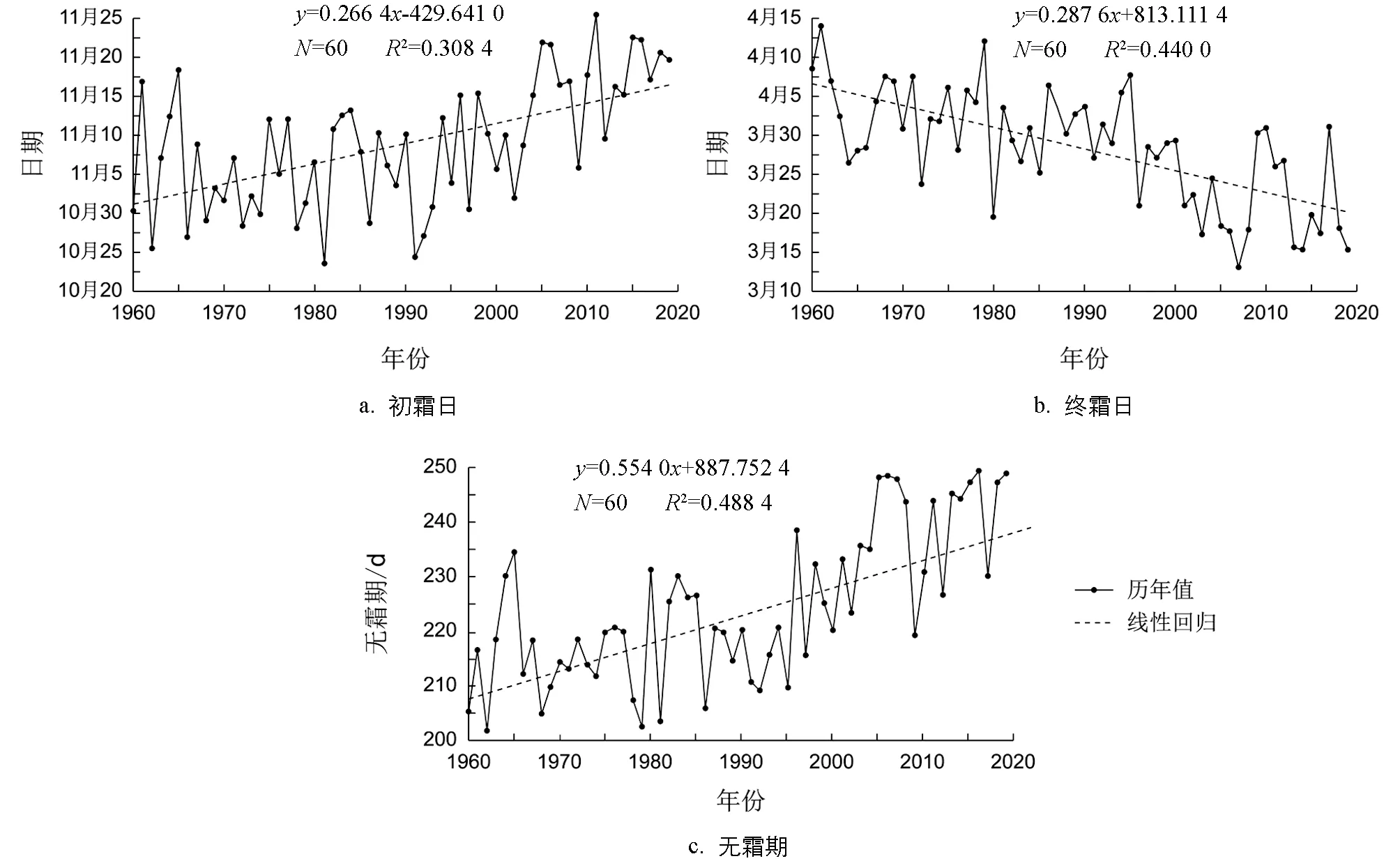

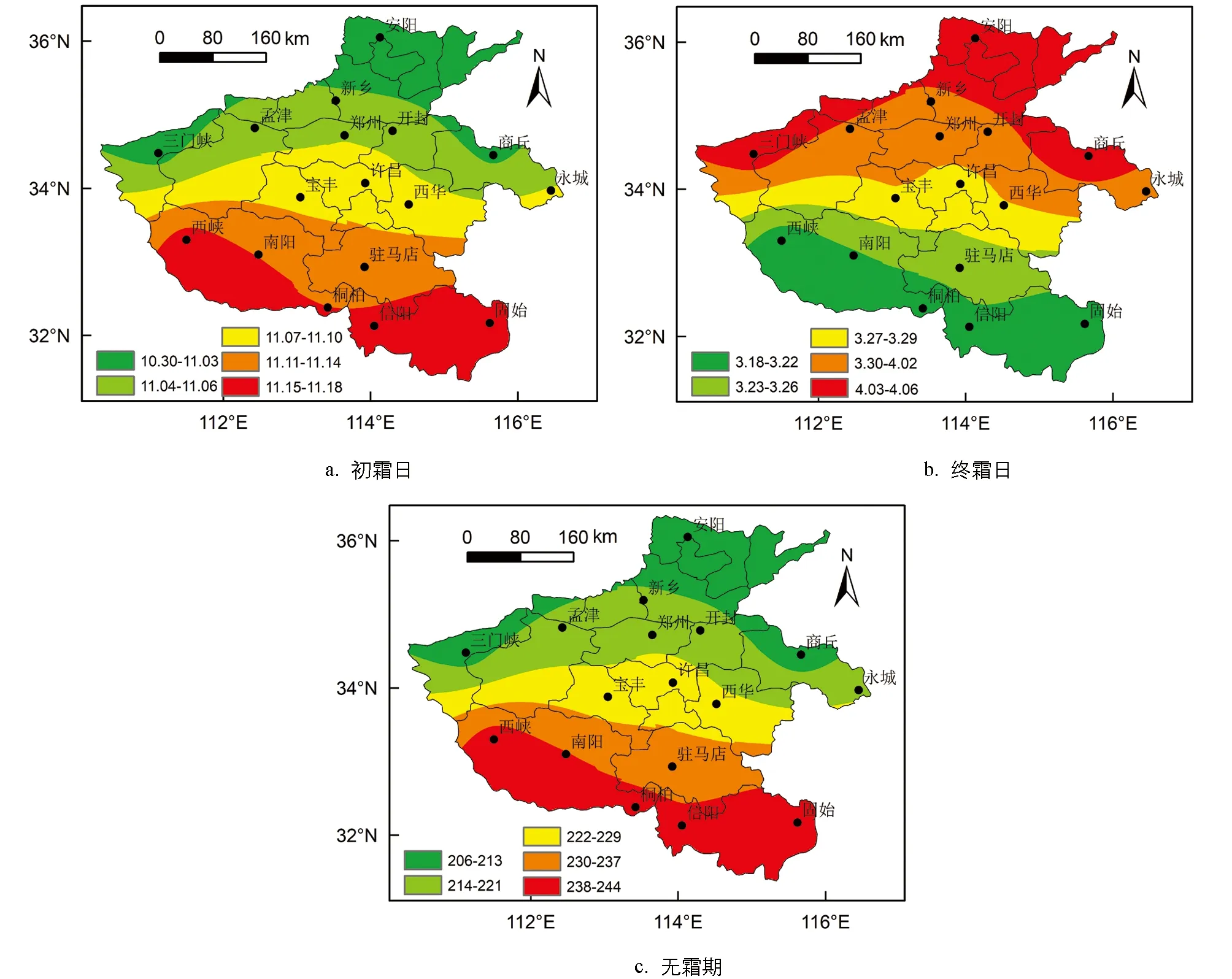

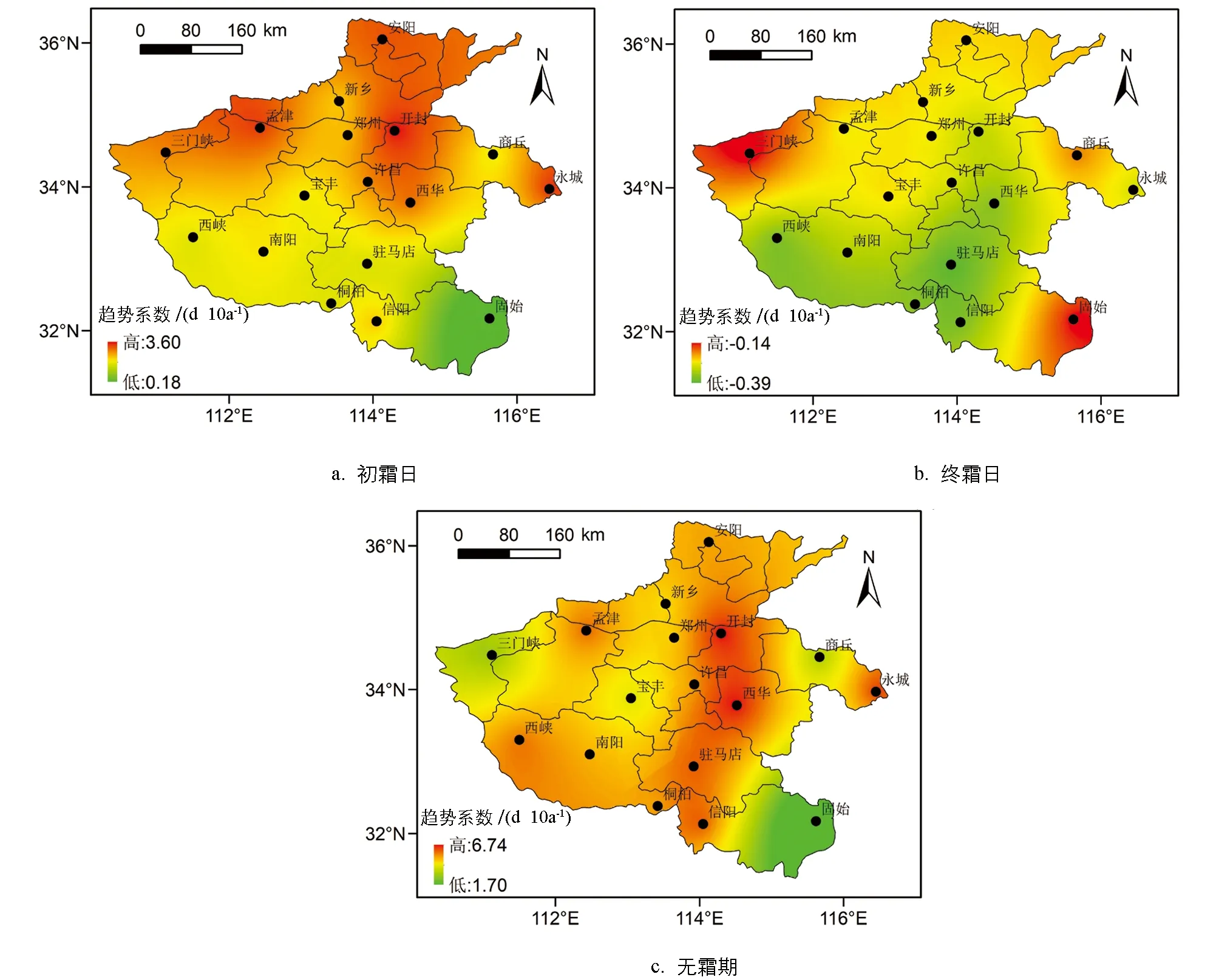

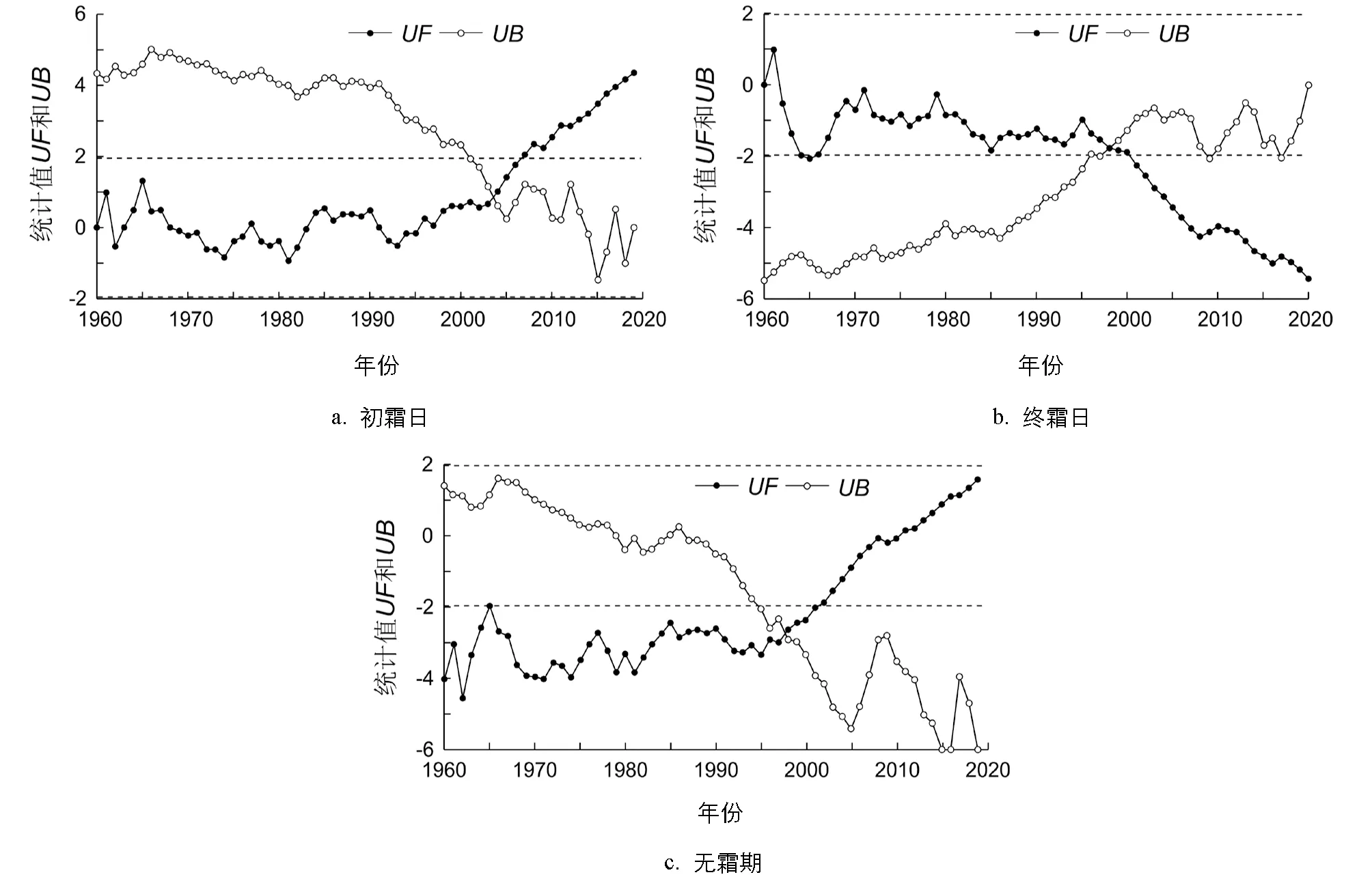

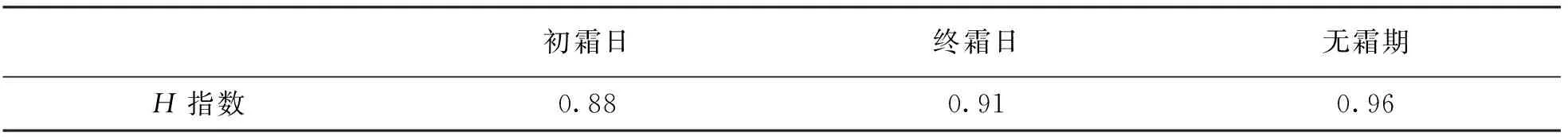

重标极差分析法(R/S)最初由英国科学家赫斯特提出,用于分析尼罗河水库流量和储蓄能力[25],后被广泛用于气象学领域的趋势预测.R/S分析法用气候要素时间序列计算出Hurst指数(H值)来揭示气候要素的趋势,如果0 此外,采用线性倾向估计法分析河南省霜冻的时间变化特征; 利用相关分析和线性回归法分析霜冻日期与地理因子的关系,变量间相关性强度依据相关系数绝对值R大小分为5个等级,分别为极强相关(0.8 近60a来河南省初霜平均日期为11月8日,其中1981年初霜日最早,为10月24日.2011年初霜日最晚,为11月25日(图2a).进行线性拟合可知,河南省初霜日期显著推迟,倾向率为2.66 d/10a.1960-2019年河南省终霜平均日期为3月28日,其中2007年终霜日最早,为 3月12日.1961年终霜日最晚,为4月14日(图2b),60a来终霜日以-2.88 d/10a的倾向率显著提前.1960-2019年河南省无霜期平均为224 d,其中1962年最短,为202 d,2016年最长,为249 d(图2c),60a来无霜期显著延长,倾向率为5.54 d/10a. 年代际变化方面,20世纪70年代初霜日最早,平均为11月3日,之后逐渐推迟,2000年左右距平转正,21世纪10年代初霜日最晚,平均为11月18日.20世纪60年代终霜日最晚,为4月3日,之后逐年代提前,2000年以后提前至3月21日.20世纪70年代无霜期最短为214 d,之后逐渐延长,2000年左右距平转正,21世纪10年代最长,为241 d,相比20世纪70年代延长27 d(表1). 图2 1960-2019年河南省初霜日、 终霜日和无霜期年际变化 表1 河南省初霜日、 终霜日和无霜期年代际变化 2.2.1 霜冻的平均空间分布特征 河南省各地初霜日出现在10月末至11月中上旬,空间差异明显,大致与纬线平行,呈“北早南晚”的空间分布格局,其中河南省西南部地区初霜日在11月14日以后; 中部地区在11月3-10日,北部安阳站最早,为10月30日(图3a).近60a河南省各地平均终霜日自南向北逐渐推迟,南部地区终霜日多数出现在3月中下旬; 北部地区终霜日多数出现在3月下旬和4月上旬; 中部地区终霜日多数出现在3月26日-4月2日(图3b).近60a河南省各地平均无霜期为206~244 d,大致与纬线平行,自南向北呈逐渐减少趋势,西南部地区无霜期在237 d以上; 豫北地区无霜期普遍小于213 d,中部地区无霜期多在213~229 d(图3c). 审图号: 豫S(2019年)013号.图3 1960-2019年河南省初霜日、 终霜日和无霜期的空间分布 2.2.2 霜冻日期变化趋势空间分布特征 河南省17个站点初霜日期倾向率均为正值,均呈推迟趋势,全省初霜日气候倾向率在0.18~3.60 d/10a之间,其中西南部地区推迟幅度较小,多在2.53 d/10a以下; 中部和北部地区推迟幅度较大,多在2.68 d/10a以上(图4a).近60a全省17个站点终霜日倾向率均为负值,终霜日均呈提前趋势,全省终霜日气候倾向率为-0.39~-0.14 d/10a,西南部提前幅度较大,多在-0.35 d/10a以上(图4b).60a来河南省无霜期显著延长,气候倾向率为1.70~6.74 d/10a,东南部无霜期延长幅度较小,在4.04 d/10a以下,西南部为5.69~6.24 d/10a,中部地区无霜期延长幅度较大,在5.79 d/10a以上(图4c). 审图号: 豫S(2019年)013号.图4 1960-2019年河南省初霜日、 终霜日和无霜期趋势系数的空间分布 近60a来河南省初霜日正序列曲线UF整体呈上升趋势,反序列UB曲线呈下降趋势,二者相交于2004年,且在α=0.05的信度线内,确定初霜日的突变点为2004年,突变前平均初霜日期为11月5日,突变后为11月18日,推迟了13 d(图5a).终霜日正序列曲线UF呈下降趋势,反序列曲线UB呈上升趋势,UF和UB曲线相交于1998年,且在α=0.05的信度线内,确定终霜日的突变点为1998年,突变后平均终霜日期为3月22日,较突变前的4月2日提前了11 d(图5b).无霜期正序列曲线UF呈下降趋势,反序列UB曲线呈上升趋势,UF和UB曲线相交于1998年,确定终霜日的突变点为1998年,突变后无霜期平均为238 d,较突变前的217 d延长了21 d(图5c). 根据R/S分析,河南省初霜日、 终霜日和无霜期的H指数平均值分别为0.88,0.91,0.96(表2),均明显大于0.5,说明序列的趋势与原序列呈正相关,未来河南省霜冻日期变化与过去60a的变化趋势保持一致,即初霜日期持续推迟,终霜日期持续提前,无霜日持续延长. 图5 1960-2019年河南省初霜日、 终霜日和无霜期的M-K检验 表2 河南省初霜日、 终霜日和无霜期的R/S分析 河南省初霜日、 终霜日和无霜期与海拔和经纬度的相关关系和回归系数如表3所示.初霜日与纬度呈极显著负相关关系,纬度每增加1°,初霜日提前4.72 d,初霜日与海拔和经度呈极弱负相关关系,海拔每上升10 m,经度每增加1°,初霜日分别提前0.01 d和0.17 d.终霜日与纬度呈极显著正相关关系,纬度每增加1°,终霜日推迟5.06 d,终霜日与海拔和经度呈极弱正相关关系,海拔每上升10 m,经度每增加1°,终霜日分别推迟0.01 d和0.43 d.无霜期与纬度呈极显著负相关关系,纬度每增加1°,无霜期缩短9.7 d.无霜期与海拔和经度呈极弱负相关关系,海拔每上升10 m,经度每增加1°,无霜期分别缩短0.05 d和4.58 d. 表3 河南省初霜日、 终霜日和无霜期与地理因子的关系 1960-2019年河南省初、 终霜平均日期分别为11月8日和3月28日,无霜期平均为224 d,近60a来河南省初霜日以2.66 d/10a的倾向率显著推迟,终霜日显著提前,倾向率为-2.88 d/10a,无霜期显著延长,倾向率为5.54 d/10a.初霜日突变点为2004年,突变后初霜日推迟13 d,终霜日和无霜期于1998年发生突变,突变后终霜日提前11 d,无霜期延长21 d. 近60a河南省各地初霜日自南向北逐渐提前,终霜日自南向北逐渐推迟,多数地区终霜日出现在3月下旬至4月上旬,全省无霜期在206~244 d之间,自南向北逐渐减小. 河南省初霜日和无霜期均与纬度呈极显著负相关关系,终霜日和纬度呈极显著正相关关系,河南省初、 终霜日和无霜期主要受纬度影响. 在全球变暖背景下,近60a河南省初霜日推迟,终霜日提前,无霜期显著延长,这与中国大部分地区研究结果一致[12,27],这将延长作物生长季[28],利于作物适宜种植区域由较低海拔向较高海拔区域推进扩展,然而生长季延长又增加了作物在霜冻中的暴露,因此,在未来全球变暖背景下,各地还需因地制宜地采取调整农作物种植制度等措施,以减少霜冻危害. 本研究探讨了霜冻与地理因子的关系,认为河南省初、 终霜日和无霜期主要受纬度影响,限于数据的可获取性及篇幅所限,环流指数和城市化等因素对霜冻的影响有待进一步研究.2 结果与分析

2.1 河南省霜冻日期时间变化特征

2.2 河南省霜冻日期空间分布特征

2.3 霜冻日期突变特征

2.4 霜冻日期的未来趋势变化

2.5 霜冻日期与地理因子的关系

3 结论与讨论

3.1 结论

3.2 讨论