去聊城不能错过的美食

文/左不腾 图片来源/网络

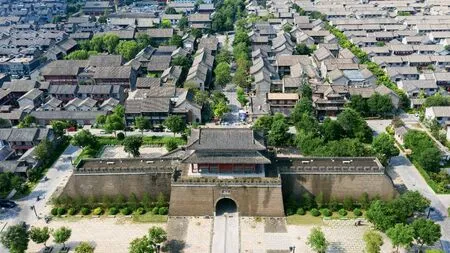

山东聊城因古有“聊河”而得名,是国家历史文化名城,已有5000 余年的历史,代表农耕文明的黄河文化与代表商业文明的运河文化在这里交相辉映。城中遗留文物古迹共400 多处,其中6 处遗产点和2 段河道被列入大运河世界文化遗产名单。中国古典文学名著《水浒传》《金瓶梅》《聊斋志异》《老残游记》等书中的许多故事都发生在聊城。

聊城以中国“江北水城·运河古都”而著称,除了名胜古迹,聊城的美食也是这座城市的一道风景,正所谓“一城一味”。每一道美食都有着悠久的历史渊源,独具特色,耐人寻味的来历与美味,不可错过。

八批果子

八批果子是聊城的传统名吃,当地早餐的主要食品之一。这种油炸的小食品,因炸制成的果子分成八条,两端相连,为椭圆型,故名“八批果子”。八批果子在制作时,面为配以矾、碱、盐的混合面团,炸制时用油量较大。经热油烹炸的面团各批都因气泡而膨胀,颜色金黄,其酥脆程度,落地碎不可拾,且可久放,是美味早点食品。

关于果子的来源,有这样一个传说,相传南宋时期,民族英雄岳飞被奸臣秦桧以莫须有的罪名杀害,老百姓对秦桧恨之入骨,有开饭铺的店主用面团捏成秦桧夫妇的人形,背对背粘在一起,放在油锅内炸,称之为“油炸桧”,以解心头之恨。这一食品很快风行开来,一直流传至今。“油炸桧”后来讹称为“油炸鬼”,又转音为“油炸果”,最后便简化为果子了。

虽然都是果子,可是八批果子因为炸的时间长、用油多,所以口感是一般的油条没法比的。过去吃八批果子,有“套”着和“泡”着吃之分。套着吃就是将烧饼豁开个口儿,夹上果子,用手一捏,边喝粥,边吃套果子,果子刚出锅,酥脆喷香,入口而化,再喝上口热乎粥,吃起来不干巴。泡果子则另有一番风味,酥脆的果子泡到粥里,由脆变韧,香味不减,再就上一些小咸菜,有滋有味。

△八批果子

呱嗒

说到聊城呱嗒,当地人并不陌生,但是外地人可能很多都不知道呱嗒是什么。关于呱嗒名字的由来有多种说法:一种说法是,因呱嗒形似艺人说快板的道具“呱嗒板”而得名;另一种说法是,因为将其吃在嘴里会发出“呱嗒”的声音;还有一种可能是,在制作呱嗒的时候,制作工人把面团制作成呱嗒型时,擀面杖与面团在案板上结合,会发出“呱嗒呱嗒”的拟声声音,尤其是制作完毕最后一下的响声最大,也最为清脆,顾名曰“呱嗒”。

呱嗒创制于清代,迄今已有200 多年的历史。现已被收入《中国名吃谱》一书。众多呱嗒中,尤以沙镇呱嗒最为有名。它遍布于聊城的大街小巷。每逢城镇闹市、乡间集日,大多有设摊者供应,发展较好的都有了门面,打起了自己的招牌。

呱嗒是一种煎烙的馅类小食品。制作技术精巧,味道鲜美。其馅料有肉馅、鸡蛋馅、肉蛋混合馅(又名“风搅雪”)等多种。在包制时,先用烫面和呆面,随季节变化,按不同比例调制,卷以配好的馅料,两端捏实,轧成矩形,后放入油锅煎制而成。食之香酥,味道可口,加之有馅有面,也可以根据自己的胃口自由选择肉馅或蛋馅,备受普通百姓的欢迎。如果把呱嗒和地道的聊城胡辣汤相配则更是美上加美。

高唐老豆腐

高唐老豆腐在聊城可是相当的有名,早上出门去豆腐摊来上一碗老豆腐两个烧饼一个鸡蛋,又便宜吃得又舒服。

山东人早餐时常食用烧饼和老豆腐。其中聊城高唐县的老豆腐最出名,故名高唐老豆腐。高唐老豆腐和其他地方的豆腐脑不同,它是将豆腐撇入碗中然后浇上熬制好的卤子,来上一勺辣椒那叫一个香。我想很多在外地的聊城人尤其是高唐人,回到故乡聊城之后一定会去吃上一碗老豆腐。豆腐似雪如玉,卤像玳瑁琥珀,红中透白,红白相间,嫩而不松、卤清而不淡、油香而不腻,食之豆香、油香香气扑鼻。五味俱全,百吃不厌,回味悠长。

△呱嗒

△高唐老豆腐

高唐老豆腐使用精选的上等黄豆制作。将黄豆去皮碾碎,放入经阳光长时间照晒的储存水(净化的黄河水最好)中浸泡,待碾碎的黄豆涨足后,用石磨磨成浆。经煞沫、过包(滤渣)后,入锅熬成豆汁,退温后装入桶或缸内,点入石膏,封口,20 分钟即成故乡豆腐。食用时,用平勺撇入碗内,加入卤和油等配料即可。老豆腐的汤料、卤和油,制法独特颇具功力。

△阳谷布袋鸡

卤和油的制作有独到之处。卤用优质酱油和精盐加水入锅,入八角、花椒、茴香、丁香、桂皮、姜等10 余种佐料熬制;油用优质棉籽油在文火上熬,边熬边去油沫和杂物。数小时之后,放入葱、甜酱、花椒、茴香等佐料。爱吃辣者可放入油炸的红辣椒。食用时用平勺撇入碗内,加入卤和油等配料即可。滑嫩爽口,口味极佳,老少皆宜。

高唐老豆腐享誉省内外,早在上世纪80 年代就曾经上过电视、报纸及相关刊物,并作为地方名吃而载入《高唐县志》。有句俗话说的好:“绕道一百走高唐,半碗豆腐吃的香。”外地人来高唐不吃老豆腐真是一大遗憾。

阳谷布袋鸡

阳谷布袋鸡是聊城市阳谷县的百年名吃,距今已有近百年的历史。做法独特,以内软嫩、馅清香、味美不腻而闻名。当地又名“鸾凤下蛋”。

相传阳谷布袋鸡始创于宋朝年间,当时阳谷紫石街有一酒楼——狮子楼,为西门庆所开,酒楼中几位厨师的技术非常高超。布袋鸡就是店中一姓张的师傅所创。一天,店里买来几只鸡准备烹制,当张师傅杀最后一只时,由于惊吓,那只鸡竟当面下了个鸡蛋,张师傅灵机一动,知道西门庆爱吃他汆的丸子,于是他就将鸡剔骨后,把汆好的丸子放入鸡腹中上笼蒸烂,吃时一按,丸子便在鸡屁股后滚出,别有一番情趣。从此,布袋鸡这款菜便在阳谷流传开来,一直延续至今。

阳谷布袋鸡的做法非常复杂,要保证鸡全身脱骨,还保持形状不改变,皮不破,整个无骨鸡就像是一个布袋一样。并且鸡肚中大有乾坤,馅料丰富,吃着软嫩香醇,唇齿留香。

制作时,从鸡颈刀口处推至头下割颈骨,皮不要割断,用刀自颈部往下剔至尾尖和两条小腿、两翅上节骨,剔去骨头,连头带皮翻剥下来,切去肛门大肠,摘去内脏。将鸡皮翻过,成原鸡形,切去翅梢、嘴尖、爪尖。将瘦猪肉洗净,水发口蘑,玉兰片、干贝、海参和鸡蛋糕切成一分半见方的丁,并用沸水焯过。炒勺内放入花生油,中火烧至四成熟时,放葱末、姜末、肉丁煸炒后,再放入玉兰片、口蘑、海参、干贝、海米、酱油、精盐、绍酒,煸炒后盛入碗内;再从鸡颈刀口处装入鸡肚内,即成“阳谷布袋鸡”。用二寸长的竹针将鸡颈刀口缝住。将花生油倒入勺内,旺火烧至七成熟时,将“阳谷布袋鸡”用蜜水刷过放入油内炸,待皮面呈淡红色时,用小铲翻转拨动炸二分钟捞出,加入配制好的清汤、酱油、绍酒、精盐、葱段、姜片,入笼蒸热后取出。然后,在蒸鸡的原汤内放入酱油、清汤、鸡蛋花、马蹄、湿淀粉勾芡,沸后撇去浮沫,再加入葱油、味精调匀,浇在鸡上即成。鸡肉呈淡红色,软嫩而细腻,清香扑鼻。

武大郎烧饼

武大郎烧饼是鲁西名吃。北宋景佑年间称“炊饼”,后改称“武大郎烧饼”,因在《水浒传》和《金瓶梅》两部古典名著中均有描述而扬名。

武大郎烧饼金黄酥香,造型美观,诱人食欲。多年来,经过历代厨师们的不断创新与改进,使之成为做工精细、香脆可口、便于携带、馈赠亲友之佳品。

作为一种具有浓厚地方特色的食品,武大郎烧饼外焦内柔,韧性十足,吃时必须口咬手撕,富弹性。吃炊饼可以完全不用菜佐,但是可以喝汤,或就凉白开矿泉水咽之,咀嚼时有芝麻的破碎声响与芳香,进入深度咀嚼,韧面饱含着麦子、水气、盐的咸味和胡椒粉味,饥腹时吃炊饼快感尤甚。

古城鸳鸯饼

△武大郎烧饼

古城鸳鸯饼是莘县传统名吃,表面看着似乎平淡无奇,其实里边却大有乾坤,内外八层,内加葱花肉丁,做法特别讲究,其制作技术秘不外传。皮薄筋道、香而不腻、鲜香味美、回味悠长。

因为这种饼成对出售,当时镇里还专门请文化人给起了个文化名叫“鸳鸯饼”。“鸳鸯饼”参加了“江北水城文化旅游节”等活动,跻身“莘县第一批非物质文化遗产”。

鸳鸯饼好不好吃,看看郑板桥的诗便知。1742 年到1746 年间,郑板桥曾经在老范县(今莘县古城镇)当了五年县令,兼署小县朝城,当时的古城鸳鸯饼就让他赞誉有加。

△古城鸳鸯饼

——论王闿运对宋玉《高唐赋》的阐释