音乐文物的“前世”与“今声”

—— 对华夏古乐团音乐考古文物复原展演的思考

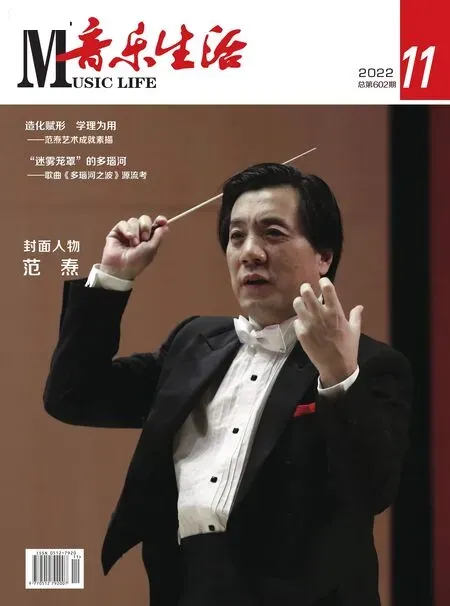

吴 雪

曾侯乙墓乐器的出土促进了音乐考古学的建设与发展,仿制的曾侯乙墓编钟也拉开了古乐展演的序幕。前者培养音乐理论人才,着重音乐史的构建,属学院派的研究;后者借鉴出土乐器和图像资料构建艺术形象,更注重古乐舞台的艺术效果,以专业文艺团体为代表。近些年出现“古乐进景区”的现象,一些乐团打着传统音乐文化的幌子来获取经济效益,华丽的服饰、绚丽的舞台、现代化的古代乐舞在“古乐热潮”里日新月异。中国传统文化的错误传播轻易便能误导大众的文化观念,想纠正则难。这种社会现象的出现,激化了音乐史的学术研究与古乐演奏之间的矛盾。有的学者把两者的矛盾总结为“哑巴音乐史与失忆古乐演出间的鸿沟”[1]。难道没有一条以历史为依据、以学术为支撑,在艺术上又出效果的路可走?没有一种在理清文物“前世”的基础上又奏出“今声”的方式?实际上,现在也有少数古乐团做到了在学术基础上再现古乐,如北京天坛神乐署、中国音乐学院雅乐团、湖北省博编钟乐团、平顶山音乐学院雅乐团、河南博物院的华夏古乐团、台湾南华大学雅乐团。

2020年12月,王子初先生带领其郑州大学研究生去往河南省博物院学习考察,这次实践加强了笔者对华夏古乐团的了解。早在2016年,河南博物院田凯院长就曾与王子初教授达成口头协议:将与郑州大学音乐考古研究所合作,成立属于乐团专门的研究机构。华夏古乐团不仅依托于河南省博内丰富的馆藏文物,还与音乐考古研究机构合作,所以乐团的演出带着音乐考古学的学术背景。通过观看演出,笔者进一步了解到,河南省博物院华夏古乐团在严谨的学术研究之上,进行了音乐考古文物的复原、乐曲乐谱的编译、服装造型上的研制。此外,在展演中也对演出节目做了创造性转化和创新性发展。

一、音乐考古综合舞台化复原

将古代音乐文化转化为舞台演出,音乐文物、乐曲乐谱二者是其核心要素。当然,音乐考古综合舞台化复原,服饰妆容也是视觉上必不可少的部分。

(一)音乐考古文物的复原

自华夏乐团成立以来,乐团陆续研发、复原的音乐文物达300多件套。其中包括约九千年的贾湖骨笛、五千年的陶埙、四千年龙山特磬、三千年夏王宫铜铃、两千五百年前的两周钟鼓磬瑟、管箫琴笙、一千年前的歌舞乐俑,都埋藏于这片土地中。本文以几件乐团演奏较为常用、经典的复原乐器为例,加以介绍。

1.贾湖骨笛

贾湖骨笛

河南舞阳贾湖骨笛在中国音乐史上有着特殊的意义,被公认为中国音乐史的开端,也是献给世界音乐史的音乐考古文物。1987年,以黄翔鹏为首组成的贾湖骨笛测音小组,对贾湖M282:20号骨笛进行了测音和试奏,他们的报告是关于贾湖骨笛最权威的成果[2],华夏古乐团的骨笛正是按照M282:20号骨笛进行复制。“今天的CT扫描和3D打印技术已经成熟,人们可以在完全无损出土骨笛原件的情况之下,对全部出土骨笛进行扫描,将取得的数据在电脑上建立与骨笛原件高度逼真的三维立体模型,再借助3D打印技术,使用与骨笛材质尽可能接近的材料,将骨笛原形从外到内惟妙惟肖地再现出来”[3]。M282:20号骨笛为7孔,具备七声音阶结构,复制件保持其原始风格和古朴的音色。

2.王孙诰编钟

编钟是乐悬的主角,是礼乐制度中不可或缺的乐器,自然成为古乐团必不可少的乐器配置之一。1978年出土于河南淅川下寺楚墓的王孙诰编钟,由26件甬钟构成,分上下两组悬挂。有16枚铸造后经过调音锉磨,有10枚没有调音锉磨痕迹,且测音结果无序混乱。乐团使用的王孙诰编钟为次生型编钟,即“可以适当地改变乐器的形制、材料、音位等方面,在乐队的编制、乐曲的选择和编排方面比较自由,音乐既复合现代人的审美情趣又兼具古风古韵”[4]。复制的编钟总音域跨越G到c4,下层音列音域为G-g1跨越两个八度,上层音列音域为♯c1到 c4,在c4-b5的范围内,十二音齐备,可旋宫转调,故演奏乐曲极为方便。这套编钟的钟架出土时已经腐朽,但通过学者研究可以确定钟架的形制、高度及悬挂方式,华夏古乐团共复制两套,一件放于音乐厅(钟架是整体的),一套专门用来演出(钟架从中间是可以拆开的)。

3.王孙诰编磬

礼乐制度其典型器以金石之乐为代表,1978年考古发现王孙诰编磬与王孙诰编钟一同出土,侧面说明了楚人重视钟磬的传统以及爱好金石之乐。出土的13枚石磬形制相同,按规格悬挂,原料为青灰色岩,出土后经专家测音,有七枚已哑,其余音质较为清晰,复制品经重新设计,增加了半音,将其音域集中在C2至b3这一范围内,可以进行旋宫转调,复制的王孙诰编磬磬声优美,与编钟合奏更凸显出其旋律性能。

4.新郑歌钟

1996年,在郑韩故城发现的郑国祭祀遗址中,共出土了11套编钟,包括镈钟和钮钟两种类型,比较完整的有10套。新郑郑国祭祀遗址出土编钟小名为新郑“歌钟”。歌钟,“言其用于歌咏”,名称在《左传》和《国语》中都出现过,河南省淅川县和尚岭楚墓也曾出土了歌钟,如“鄬子受钟”和“鄬子受镈”。华夏古乐团将郑国祭祀遗址中的其中一套按首调为G重新设计了音高,目的是方便演奏且保持原味,复制件仍然按照出土时的编列,每套编镈4件,钮钟有10对(其大小、形制、纹饰、音高均两两成对),上两层是中高音区,每层10件钮钟[5]。下层4件镈属低音区。音域横跨三个八度,各音之间无干扰,可以连续演奏,提高了其音乐性能,对歌钟的旋律性能做了注解。

5.瑟

河南信阳长台关1号墓出土了3件战国早期的木瑟,出土时已残碎成几十块,但经音乐考古专家复原,可以基本看到原来的面貌。华夏古乐团据此复原了25弦瑟,瑟的演奏方法和调弦早已在近古时期失传,丁承运按有效弦长考证出,瑟二十五根弦之外九弦应低于内九弦一律,是相差半音的两组五声音阶,内外组合用,就具有10个连续半音[6]。瑟的演奏方法经丁承运考证出,是右手弹奏内十六弦,左手弹奏外九弦之二变及旋宫时需使用的清宫、清商、清徵三声,两首应是交替弹弦而非同时弹奏[7]。丁承运是在李纯一的研究基础上,做有理有据的考证,华夏古乐团采用了丁承运的说法,但由于乐团中瑟的演奏员是古筝专业,瑟在实际演出时依据古筝的弹奏手法演奏较多。

华夏古乐团演奏用瑟(现场实拍)

此外,乐团复制的其他乐器还有很多,打击类如代细腰鼓、虎纹特磬、龙纹特磬、鱼形磬;弹拨类琵琶、阮、箜篌;吹管类排箫、陶埙、陶哨等。因篇幅限制,本文不做展开。

(二)乐曲乐谱的编译

中国古代曲谱大多以文字、文字偏旁、文字符号的形式传下来,记录其音高、音长、音乐形态或音乐感受等。在对这些古谱的解译过程中,有时节奏成为争论的焦点,如唐代手抄古琴谱《碣石调·幽兰》,是没有记录节奏的文字谱;有时调性成为争论的焦点,如唐代的“燕乐半字谱”,是以弹奏手法和乐器音位为基础的谱式,因没有定弦,所以不知其曲调;有的只记录感受及弹奏手法或演奏场面,如白居易的《琵琶行》《李凭箜篌引》。所以在古代曲目的开发过程中,古谱的解译一直存在争议。华夏古乐团是在古文献记载的乐谱、琴谱基础上,经一些音乐考古学家和作曲家进行曲目的复原、创编,相对严谨。不同乐器采用了不同的乐谱,如钟磬谱、笛色谱、工尺谱以及现代的五线谱和简谱等[8]。就算乐团中个人演奏部分旋律一致、调式相同,记谱法也不统一,而是按照各自的乐器用相对应的曲谱记录。

华夏古乐团编译、创作了一百多首乐曲,如《凤求凰》是乐团对部分古琴减字谱、工尺谱进行了解译、编配;诗经系列的诸多曲目是根据清朝传下来的《诗经乐谱》编配而成。华夏古乐团的演出多运用当时的乐器和乐谱再现历史情景,也多以中原上流传的历史典故为背景来创造乐曲,如《高山流水》《屈原问渡》等等。

(三)服装造型上的研制

华夏古乐团对古代服饰的研制,是基于历代美术作品中关于古代服饰的资料、中原考古发现的纺织物实物资料、俑像资料、考古服饰图像的基础上,又另外邀请国内著名的服饰造型专家来与考古学家共同合作下完成的[9]。完成了包括先秦深衣、商代服饰、汉代曲裾、唐代男女衣装等8个序列、1000多套服装;另外,在历代发饰、佩饰等方面也进行了复原研究;在妆容上也以音乐图像、文献史料做基础,与节目内容、历史朝代做相得益彰的调整。这些工作使得华夏古乐团的演奏人员在舞台上仿若古代的乐师,更深刻地向观众表达演出的内容。

二、音乐考古文物展演

华夏古乐团成立以来,通过对乐器的复制、复原,对乐曲乐谱、服装造型的舞台化重构,推出了不同主题的音乐会,如《华夏正声——音乐考古复原专题音乐会》《弦歌八载——古代音乐史诗专题音乐会》《丝路回想——丝绸之路古乐交流展演》等。笔者就展演的一些经典节目来谈谈。

(一)史前贾湖骨笛与陶乐器展演曲目—— 《远古的回想》

此曲由方可杰作曲,贺小帅进行骨笛演奏,源于“葛天氏之乐,三人操牛尾,投足已歌八阕”的文献记载。描绘出新石器时代的先民击鼓而歌、踏地为节,祈求神灵佑护的场面。在古谱解译的基础上,主要依据方可杰老师的作曲理论开展的,从民间田野采风得出的“无声和音理论”,创作出《远古的回想》。使用贾湖骨笛及河南出土的陶制乐器共同演奏,陶制乐器的音色很容易把人带入黄河莽原之上史前先民的生活、娱乐场景中。笛声是把人类引入音乐殿堂的一缕灯火,原始先民对上天的祈求、对生命延续的膜拜、对希望的原始企盼,在乐曲中通过古乐器表达得淋漓尽致。

(二)唐代乐谱与乐俑组合复原重构—— 《瑞鹧鸪》

《瑞鹧鸪》在清代《碎金词谱》卷十存谱中出现过,后由宋代人南吕宫译谱。音乐学家黄祥鹏先生也曾对《瑞鹧鸪》进行考证,他考证的《瑞鹧鸪》曲牌来源为唐代大曲《舞春风》,曲调明丽流畅、抑扬顿挫,有古龟兹乐的风格。华夏古乐团的《瑞鹧鸪》采用黄翔鹏的曲谱考证,由王友华编排、王歌扬整理,李淼负责乐舞复原编排,由竹笛、琵琶、箜篌演奏家和舞者共同参与。汉代至唐代是华夏传统音乐与西域文化交流、融合、发展的历史时期,西域音乐的传入使唐代音乐出现了新的面貌和音乐内涵,进而体现出新的历史风格。复原的《瑞鹧鸪》节目中,唐代乐器的演出形式,来源于唐墓出土的乐俑群,再现了音乐史中描绘的唐代坐部伎的演出情景。中原唐代音乐与西域音乐交融的场景跃然眼中!

(三)北齐黄釉扁壶乐舞图像复原重构—— 《胡腾舞》

黄釉扁壶在河南博物院的文物陈列中非常引人注目,它出土于北齐河南安阳范粹墓。壶身图像上的四位乐手分别弹琵琶、击钹、打拍、吹笛,舞者舞姿经专家研究为胡腾舞。胡腾舞据专家考证是古代西域以男子见长的民间舞蹈,壶身上刻的5人也是典型西域人的形象——高鼻深目。河南博物院华夏古乐团根据壶身上的音乐图像,结合北朝时期的乐舞图像和常用乐曲,重构了黄釉扁壶上的古代乐舞。舞蹈动作包括勾手搅袖、摆手扭胯、提膝腾跳、旋转都来自胡腾舞的特色,可用于复原参考。此节目由方可杰、贺小帅作曲、贺小帅配器,李淼负责乐曲复原编排,姚鹏雄担任舞者,贺小帅吹笛,乔会演奏丽琵琶,林森击鼓,铙钹演奏由郭一负责。

另外,还有很多经典节目如《渔翁调》,取材于唐·柳宗元的诗“渔翁夜傍西岩宿,晓汲清湘燃楚竹……岩上无心云相逐。”又如南朝《商山四皓》音乐场景复原重构的《猗兰操》、汉代盘古舞复原重构的《七盘舞》等等。

三、对华夏古乐团音乐考古文物复原展演的思考

(一)音乐文物的“前世”

音乐考古学界把音乐文物分为音乐文献、乐器实物、音乐图像三个组成部分[10]。华夏腹地悠久的历史裹挟着中原地区的音乐文化,记载于丰富的文献中;中原地区出土的音乐文物和史料记载的音乐文化同样丰富,向我们透露着来自远古的音乐信息;音乐图像资料里反映的音乐生活面貌为古乐的舞台呈现提供参考。文献、实物、图像共同构成古代乐舞的历史背景,音乐文物的复原建立在音乐理论研究的基础上,是连带着深厚历史文化背景的实践过程。随着科技的进步,我们可以利用科学的方法如三维立体图像的建模、3D打印等技术对失传乐器进行仿制、复制、复原。华夏古乐团复制贾湖骨笛、王孙诰编钟、王孙诰编磬、瑟、鼓等就是学术案例。复原复制的音乐文物结合实践演出,以此达到失传乐器再现、古乐重现舞台的目的。

音乐文物的前世,是需要音乐理论者进行探知的过去,每一件或锈迹斑斑、残缺破碎,或金碧辉煌的音乐文物背后,都有着岁月冲刷后沉甸甸的历史故事;音乐文物的复制复原,通过音乐理论者的研究得以清楚看见,每一件音乐文物闪烁着古人的智慧、时代的变迁、文化的特点、隐喻着的审美……这些都构成了严谨的、无声的音乐史。

团队现场交流图

(二)音乐文物的“今声”

古人曾按材质将乐器分为八类(即八音分类法),侧写出中国历史上古乐器的丰富,但迄今已有很多乐器失传或曾失传过。我们从时间层面来看,曾侯乙墓出土的篪、十弦琴、排箫、均钟、瑟在历史中早已失传;从国家或民族层面来看,尺八、笙当下虽可寻得踪迹,却或失传于汉族人民或失传于中国;从乐器的本体内涵来看,比如箜篌,早在汉唐后便消失得无影无踪,现今出现的现代箜篌已没有当初的内涵,很多乐器不过是空有古名。古乐器的传承刻不容缓、音乐文物的传承迫在眉睫。“继承和发展”既要利用现有的文献史料、考古文物等资料对其历史价值进行研究,也要在古代优秀文化的基础上,进行保护、传承和发展。这点从华夏古乐团乐曲乐谱的编译上得到印证。

音乐文物的“今声”无疑是现代音乐演奏者对历史的表达,既是“今”则定有“变”。华夏古乐团在有原谱、词曲可译,或有主题音调的基础上,尊重史实又不拘泥,在传统文化之上也做到了创新发展。音乐考古文物展演要尊重音乐文物背后无声诉说的历史,同时,也要创造性地将音乐文物投射出来的生命经历用声音描绘、表达出来。

结语

音乐学专业的理论研究者往往会带以实证的态度、实事求是的理性思维,去质疑古乐演出的形式、内涵。音乐演奏家却时常反过来向他们嘲讽:文字描述的音乐历史真相难道就是音乐实体吗?随着“失忆古乐演奏”在音乐市场获得的成功,两者之间的矛盾更加严重。以科研为本、以学术研究为基础的音乐考古文物复原展演,恰如其分地缓解了这一僵局。华夏古乐团在中原音乐文化的深厚内涵与实际演出相结合的探索研究过程中,走出了以历史为依据、以学术为支撑,在艺术上又出效果的路。音乐与考古的契合,理清了前世,奏出了今声。事实上,也只有符合历史事实的演奏才能达到历史信息更准确的传达。只有具备理论基础的创造性转化和创新性发展,才会融入传统文化的血液中。过去已成为历史,现今和将来也终将成为“历史”,让古乐器在“历史”中不再失传、音乐文物在现代舞台上 熠熠生辉,是当下音乐理论家、音乐表演家的任务,更是每个中国人的责任。

注释:

[1]林萃青:《怀古音乐理论与实践的一个初步提案》,《音乐艺术》(上海音乐学院学报)2019年第2期第6页。

[2]黄翔鹏:《舞阳贾湖骨笛的测音研究》,《文物》1989年第1期,第15-17页。

[3]王子初:《碎金风华:音乐文物的复制、复原研究》,科学出版社2021年版,第6页。

[4][8]王青青:《博物院华夏古乐团的调查与思考》,河南大学2016年硕士论文。

[5]王歌扬:《夏古乐团编钟古乐的艺术实践与思考——河南博物院无形文化遗产的有形重塑》,《星海音乐学院学报》2006年第3期,第31-34页。

[6][7]丁承运:《古瑟调弦与旋宫法钩沉》,《音乐研究》2002年第4期,第48-52页。

[9][10]霍锟:《中国古代音乐文化遗产“双创”路径初探》,《河南社会科学》2021年第11期,第106-114页。