辽代琥珀的资源获取与文化互动

——以陈国公主及驸马合葬墓为例

赵 彤,李 妍,王雅玫,卢 靭,王世莹

(1.中国地质大学(武汉)珠宝学院,湖北 武汉 430074; 2.湖北省珠宝工程技术研究中心,湖北 武汉 430074)

琥珀是由不同地质时期古植物分泌的树脂经数千万年乃至上亿年地质作用形成的树脂化石。作为人类最早的艺术媒介之一,琥珀质地温润,颜色绮丽,香气馥郁,从古至今不同民族赋予其许多神秘的传说和美好的寄托。古希腊神话中记载琥珀是由泪珠凝结而成[1]。关于琥珀的最早汉字记载是西汉时期陆贾所书的《新语·基道》[2]:“犀象瑇瑁,琥珀珊瑚,翠羽珠玉,山生水藏,择地而居”。汉代认为琥珀是“虎目光沦入地所为也”,称之为虎魄[3]。由此可见,早期中西方对于琥珀起源的认识不谋而合。琥珀曾同金、象牙、玉器等一样为皇室和权贵的奢侈品,琥珀制成的装饰品、工艺品及实用器具深受追捧和喜爱,其加工工艺也不断精进,在东西方都形成了独特的琥珀艺术。

古代琥珀重要产地主要集中在欧洲波罗的海沿岸国家和亚洲缅甸。据历代古籍记载[4-8],中国古代琥珀原料的产地包括有永昌郡(1)《蛮书》卷七《云南管内物产》记载:“琥珀,永昌城界西去十八日程琥珀山掘之,去松林甚远.”(今云南、缅甸交界地区)、哀牢(2)《后汉书》卷八六《南蛮西南夷列传》记载:“哀牢……出铜、铁、铅、金银、光珠、琥珀、水晶、琉璃.”(今缅甸)、罽宾(3)《汉书》卷九六《西域传上·罽宾国》记载:“(罽宾国)出封牛…珊瑚、虎魄、璧流离.”(今克什米尔)、波斯(4)《魏书》卷一百二 列传第九十记载:“波斯国,土地平正,出金、银、鍮石、珊瑚、琥珀、车渠、马脑.”、安息、大秦(5)《后汉书》卷八六《南蛮西南夷列传》记载:“西域之远者,安息国也,其南乘海,乃通大秦,或数月岁云.大秦多金银、珍珠、琥珀、琉璃……”.、波罗的海(6)《池北偶谈》卷四《荷兰国贡物》记载:“波罗尼亚国有波罗的海,滨出琥珀.”等。琥珀原料从邻国甚至欧洲国家抵达古代中国的过程中,不仅涉及了贸易和交通往来,还留下了东西方琥珀工艺及文化交流的线索[9]。辽代是中国历史上使用琥珀最多的朝代,其琥珀制品具有独特的民族特色和艺术风格。在本文,笔者拟以辽代陈国公主及驸马合葬墓(下文简述“陈国公主墓”)出土的琥珀制品为例,分析了辽代琥珀原料的来源及获取途径,从器型、题材、工艺角度探讨其所包含的多元文化,展示契丹文明与中原文明、西方文明之间的文化互动和融合。

1 辽代琥珀的使用情况

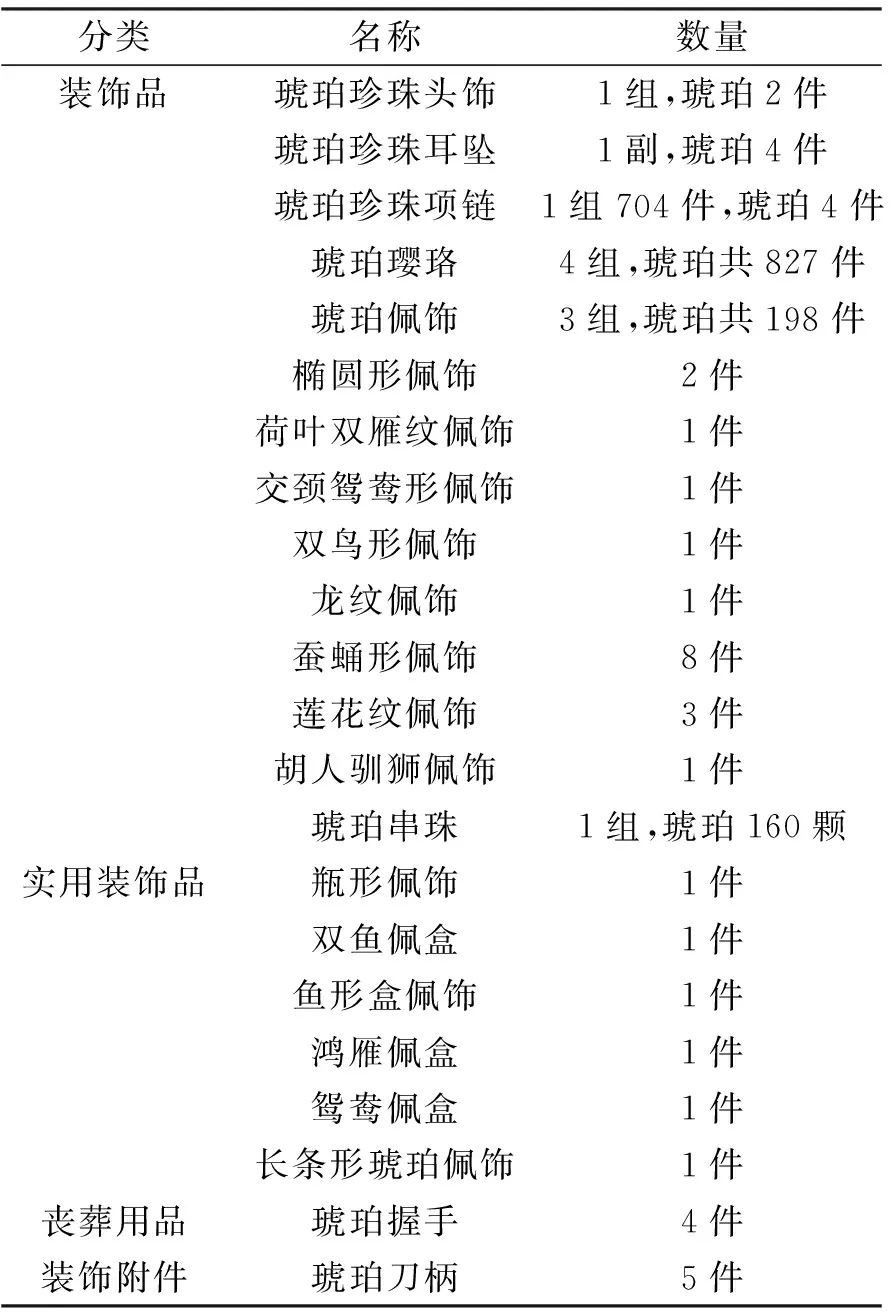

据不完全统计[10]辽代出土琥珀的墓葬和遗址近40座,共出土琥珀制品两千余件。辽代墓葬通常分为早、中、晚三期(太祖-景宗为早期,圣宗-兴宗为中期,道宗-天祚为晚期),出土琥珀制品的辽代墓葬以中期为主,以陈国公主墓出土的琥珀制品最为丰富(表1),早期和晚期墓葬则较少[10]。

陈国公主墓是迄今发现的出土琥珀器数量最多、形制最为丰富、保存最完整、规格最高的辽代皇室墓葬[11]。墓葬位于内蒙古哲里木盟奈曼旗青龙山镇,由内蒙古文物考古所于1986年主持发掘。该墓建于圣宗开泰七年,属辽中期墓葬,墓主为辽陈国公主及其附马萧绍矩。陈国公主乃辽景宗第二子耶律隆庆与正妃萧氏所生,初封太平公主,进封越国公主,追封为陈国公主。驸马萧绍矩是四朝元老萧思温之孙,其姑母为著名的萧太后[12]。陈国公主和驸马身份显赫,因此该墓葬等级极高,随葬器物均属精品,且基本保持原状,这在辽代墓葬中是极为罕见的。共出土随葬器物44组、副,共计3 227件,包括琥珀器共1 228件(表1),数目种类繁多,出土琥珀器数量巨大属国内首次[11],分为装饰品、实用装饰品、丧葬用品和用于装饰的附件[13]。其中,装饰品类琥珀制品较多,有头饰、耳饰、项链、璎珞及一些零散的佩饰;实用装饰品大多为琥珀盒;琥珀制丧葬用品较少,陈国公主墓中在公主和驸马手里各发现了一件琥珀握手;用于装饰的琥珀附件主要用于刀柄和佛幡上,陈国公主墓出土了两件琥珀装饰的刀[13]。

表1 陈国公主墓出土的琥珀器物[11]Table 1 Amber artifacts from tomb of Princess Chen

2 辽代琥珀资源的获取

2.1 辽代琥珀材质

琥珀由于品种、产地、年龄的差异具有不同的颜色和透明度,常见有金黄-浅黄的金珀,酒红的血珀、浅棕-黄棕的棕珀以及不透明的黄色或白色系琥珀(称为蜜蜡)[14]。然而琥珀的外观并不是恒久不变的,琥珀属于有机宝石,易受空气中氧化作用产生龟裂、碎裂,甚至渣化等,透明度会降低,其颜色也会发生较大改变。目前出土的辽代琥珀从不透明到透明均有发现,呈色可分为两类:透明或半透明的琥珀通常为较深的酱红色,质地较细密,可见冰裂纹;不透明的琥珀通常颜色较淡,偏黄色,这两种琥珀可能会在同一遗址中出现[15]。

2.2 辽代琥珀来源的探讨

关于辽代琥珀的来源,尚未有定论,目前主要有两种观点[15]:一是辽代使用的琥珀原料来自本土的辽宁或河南,另外一种观点则认为琥珀原料产自遥远的海外,经琥珀之路传入辽境。由于辽代陈国公主墓中出土的琥珀多呈褐红色或橙红色,因此部分学者还认为出土的琥珀器原料为血珀[16]。但这些琥珀器长年埋藏于土壤之后,且年代久远,易被氧化或被土壤中的成分侵蚀,其颜色会加深,即使金珀或其他品种琥珀在经千年的埋藏之后也可能形成似血珀的褐红色外观[16]。

辽代琥珀原料来源来自本土的推测其可能来自辽宁抚顺或河南西峡[15]。辽宁抚顺和河南西峡都是本土较为重要的琥珀产地,其中河南西峡属于中原地区,当时辽国和中原交流频繁,陈国公主墓中出土的琥珀首饰及实用器的纹样就有很大一部分受到中原汉族的文化影响[15]。加之河南是当时的玉器加工中心,具有较好的玉器加工技术,而辽代出土琥珀器的制作工艺较为精湛,故部分学者推测这些琥珀器来自于河南地区。辽宁省抚顺市是我国重要的琥珀产地,也是世界上重要的宝石级琥珀产地之一,在国际上享有盛名,是迄今为止唯一赋存在煤层中的原生琥珀矿。抚顺琥珀的琥珀层较浅,易于挖掘[17],抚顺地区在辽代较为繁盛,经济贸易较为发达,琥珀被开采后可能通过贸易路线销往整个辽境[15]。

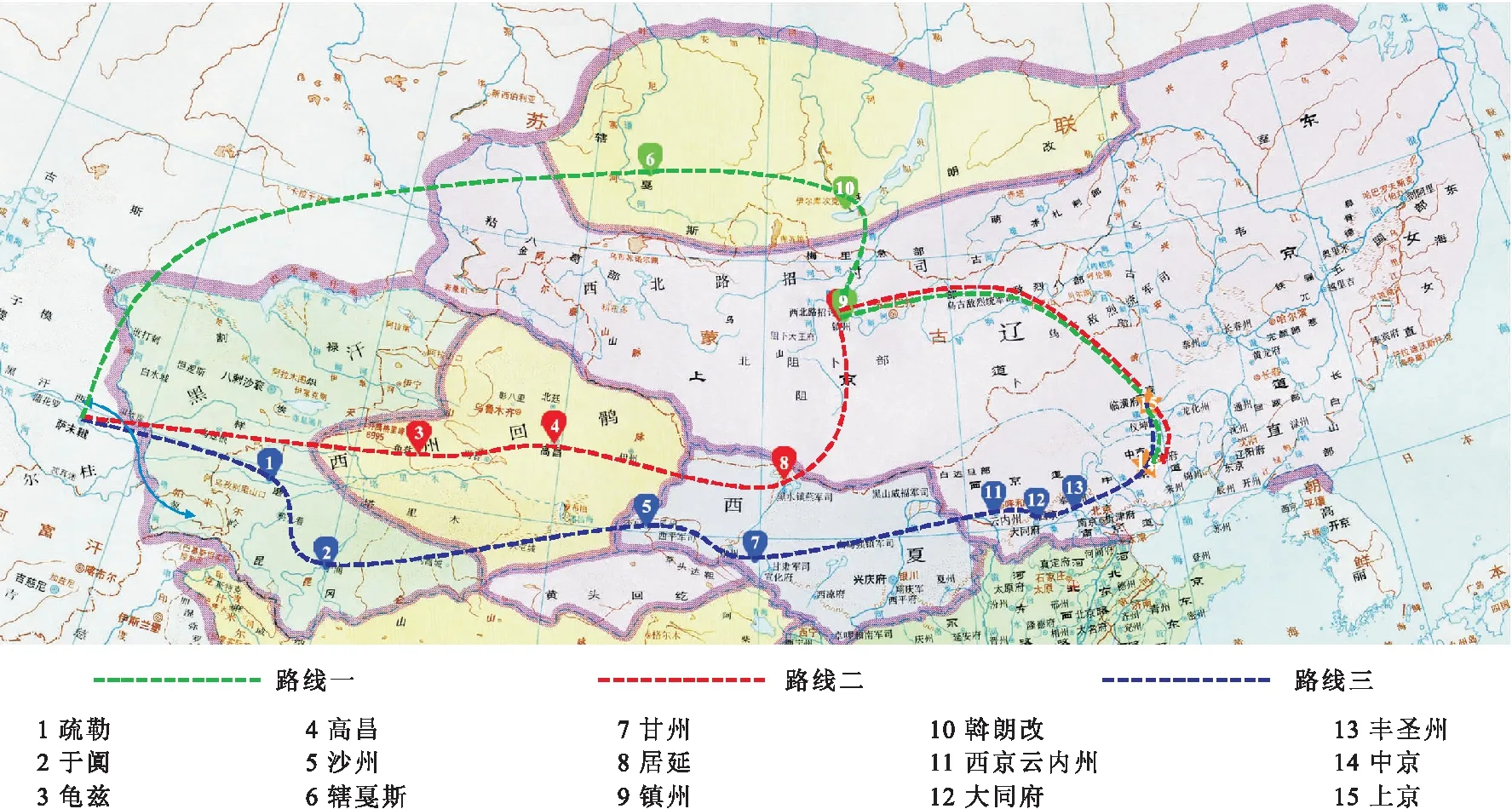

多数人认为[18-19],辽代琥珀原料来自欧洲的波罗的海地区,而不是本土地区,其原因在于辽宁抚顺及河南西峡琥珀都是我国近几十年随着煤矿发现才开始开采,在辽代这些琥珀矿区并未开始采矿。辽代出土的琥珀和辽宁、河南产出的琥珀外观上也存在较大的不同:(1)以陈国公主墓中的琥珀器物为例,其体积都较大,故加工原料应该为块体较大的琥珀,而辽宁和河南产出琥珀块体都较小,极少见大块原料;(2)辽宁抚顺产出的琥珀通常颜色偏暗,而河南西峡琥珀的透明度都较差,颜色及透明度都很难达到辽代琥珀饰物的水平[13]。另外通过化学手段分析也表明辽代琥珀应来源于波罗的海地区[20]。历史文献中也有关于辽与欧洲进行琥珀贸易及其他国家进献琥珀的记载。《契丹国志》第二十一卷中记载:“高昌国、龟兹国、于阗国、大食国、小食国、甘州、沙洲、凉州,以上诸国三年一次遣使,约四百余人,至契丹贡献玉、珠、犀、乳香、琥珀、玛瑙器”[21]。辽代使用的琥珀应该是来自当时高昌国、龟兹国或者大食国等地的进贡,但这些地区都不是琥珀的原产地,进贡琥珀可能产自波罗的海沿岸并沿着琥珀之路到达西域各国,并被进献到辽。辽当时实行积极的贸易政策,与西域及阿拉伯国家的交往较为密切,所以琥珀原料也极有可能是通过贸易之路来到辽境[22]。许晓东对琥珀之路进行了详细的研究认为,欧洲琥珀到达河中地区,从河中地区去往辽境的路线共包括三条(图1):第一条路线是从河中地区越过阿尔泰山,从戛斯、越阿尔泰山,取道辽之属国辖戛斯﹑斡朗改,东南至辽西北招讨司所在地镇州可敦城,再往南﹑往东至上京,乃至中京;第二条路线,越葱岭,自噶什噶尔沿古代绿洲丝路北线,即取道塔里木盆地北沿的龟兹、居延、高昌,至镇州可敦城,继而东南行至上京、中京;第三条,越葱岭,取道疏勒﹑于阗﹑沙州﹑甘州﹑西京云内州﹑大同府﹑奉圣州武定军而抵中京﹑上京[18]。

图1 河中地区进入辽的三条路线[18,23](底图来源于中国历史地图集,路线及地点由赵彤绘制)Fig.1 Three routes from Transoxiana to Liao( The base map is from the Chinese Historical Atlas, and the route and places are drawn by Zhao Tong )

2.3 陈国公主墓琥珀来源分析

陈国公主墓中出土的琥珀多为不透明橘红或橘黄色,少数为半透明的酱红色(图2a,图2d);琥珀器表面可见深入到内部的冰裂纹,这些纹路是由于氧化产生的,但大多琥珀器保存完整,碎裂和渣化现象较为轻微[22],可能是由于陈国公主墓墓室曾有渗水[11],而湿度较高的环境有利于减缓琥珀与氧气的作用,益于琥珀的保存。对现代金珀进行加热,严格控制其气氛和温度可以模拟琥珀的自然氧化过程[24]。笔者团队曾通过热处理技术用以模拟老蜜蜡样品(图2b、图2c、图2e、图2f),热处理后的波罗的海琥珀和陈国公主墓出土琥珀原料颜色较为相近,且表面均有冰裂纹的出现,另外部分橘红色实验样品上也发现了类似出土琥珀的不规则斑点[24]。波罗的海琥珀的颜色包括不同深度的白色、黄色、褐色,既有透明-半透明的琥珀,也有不透明的蜜蜡。经过氧化作用后内部含氧基团的增多,其颜色会向着红色调转变,且由表面向内部产生不同程度的碎裂纹[24]。在大英博物馆和大都会博物馆中收藏的同时期琥珀文物的外观也与陈国公主墓出土琥珀器极为相似[11]。因此,可以推断陈国公主墓中的琥珀器原料来自波罗的海地区。

图2 陈国公主墓出土琥珀(a,d)与热处理后波罗的海琥珀(b、c、e、f)Fig.2 Amber artifacts unearthed from the tomb of Princess Chen (a,d) and heated Baltic ambers (b,c,e,f)

波罗的海是世界重要的琥珀产地,是欧洲和地中海琥珀制品的原料来源[25]。约公元前三世纪上半叶,波罗的海琥珀第一次被运送到欧洲的其他地区[26]。新石器时期,欧洲的琥珀艺术尤为繁盛,琥珀贸易也得到了极大的发展,当时的琥珀之路连接了波罗的海及欧洲南部的贸易交流,是琥珀重要的销售通道。欧洲的琥珀之路开始于欧洲北部波罗的海流域的丹麦、波兰、普鲁士等国,沿着河流到达欧洲南部的希腊、意大利,并且继续向西到达波斯、印度和中国,自此一条由波罗的海到中国的琥珀贸易之路正式打通[27]。

3 辽代琥珀的多元文化因素

契丹族是由鲜卑的一支发展起来的古老的游牧民族,五代时其首领耶律阿保机统一契丹各部及邻近部落,建立契丹国,开启了统治中国北方200多年的辽。辽地域广阔,辖区内生活着包括契丹、汉、奚、女真、蒙古、渤海、靺鞨等多个民族人群,又邻于匈奴、鲜卑、突厥、回鹘,因此其境内存在着多样的文化。辽统治者兼容并蓄,吸收其他民族先进文化,并采取积极的外交策略(如联姻等),在保留本民族特色的同时形成了多元的契丹文化[28]。相比其他艺术形式,契丹的文化多元性在琥珀艺术上得到了最充分的体现,在探讨辽代文化和艺术的特色时,琥珀是必不可少的一环。

3.1 契丹文化

契丹族源于与匈奴进行过大规模民族融合的鲜卑族[29]。在河北磁县东魏茹茹公主墓(550年,墓主为柔然人)[30]和山西太原库狄迴洛墓(500-577年,墓主为鲜卑人,图3)[31]中均出土有琥珀。据考古资料显示,吐尔基山辽墓(辽早期)[32]出土的琥珀为契丹使用琥珀的可搜集到的最早记载,因此契丹人使用琥珀作为装饰的习俗可能是从先祖鲜卑人及近邻柔然人传袭而来[22]。辽国建立后,契丹人对琥珀的喜爱愈加强烈。尽管辽代墓葬中出土了数量惊人的琥珀制品,墓葬主要集中在契丹人或契丹化汉人的居住区,但在该区域的胡化汉人贵族墓中较少出土琥珀,而少数出土琥珀的汉人墓葬其墓主也是胡化很深的汉人(如朝阳姑营子辽代耿氏家族墓[33]),因此琥珀的使用应属于契丹人的民族文化[22]。

图3 北齐库狄迴洛墓出土玛瑙串饰及中部的琥珀饰件(山西博物院藏,赵彤摄)Fig.3 Agate necklace from tomb of Kudihuiluo in Northern Qi Dynasty, with an amber pendant in the middle(Shanxi Museum collection, photo by Zhao Tong)

狩猎是契丹人的重要的经济活动和社会活动,同时也形成了独特的契丹狩猎文化。狩猎生活生产方式主要是由契丹民族生活的地理环境所决定。除了大兴安岭西部广袤的草原外,大、小兴安岭,长白山地区及北部松花江、黑龙江流域还有丰沛的水系,因此契丹族的渔猎文化也十分成熟[34]。在契丹族的狩猎文化中有一种独特的政治现象——四时捺钵,即“春水”“秋山”“纳凉”“坐冬”。《辽史》[35]卷32《营卫志》中记载:“秋冬违寒,春夏避暑,随水草就畋渔,岁以为常,四时各有行在之所”。游猎、渔猎、围猎等生产生活方式不仅构成了契丹的经济基础,也形成了契丹独特的民族文化。辽代琥珀的题材涉及鱼、荷叶、鸳鸯、鹅、雁、熊、兔、狗等,均是与契丹贵族活动息息相关的渔猎题材,从侧面反映了契丹人的日常生活。陈国公主墓中公主所戴的琥珀珍珠耳饰(图4),1副42件,单件耳坠由4件船形琥珀饰件和16颗珍珠由细金丝相间穿缀而成。其中,琥珀呈橘红色、红褐色,琥珀均浮雕龙鱼形的小船,以龙为首,鱼为首,其形象可能为佛教文化中的摩羯,舟上还刻有船舱、桅杆、鱼篓和划船捕鱼之人,每件耳坠上的四艘小船人物动作及形象各不相同,这些琥珀雕件生动刻画了契丹族日常的渔猎生活[11]。

图4 陈国公主墓出土琥珀珍珠耳坠[36]Fig.4 Amber and pearl earrings from the tomb of Princess Chen

辽代墓葬中出土的另一类契丹特色装饰品是盒形佩,材质主要包括玉和琥珀,其中琥珀盒形佩分为两类,一类为完全相同的两片以子母口扣合而成,另一类是将器体内凿成腹腔。盒形佩通常在适当位置穿有孔洞,孔洞位置可在口沿、首尾或者利用器体的镂空以金链系于腰间的蹀躞带上。这种饰品的设计主要是为了适应契丹族迁徙的马背生活[22],盒形佩大小一般在4~7 cm,为契丹人民随身携带盛放香料、药品或者胭脂等物品所用。这类器物除辽代外几乎未见于其他朝代墓葬,仅唐代发现一例,因此可以说盒形佩饰是辽代最具特色的装饰之一[15]。陈国公主墓共出土了琥珀盒形佩6件,均位于公主腰部位置,可能此前悬挂于公主腰间,出土的琥珀盒形佩形制包括鸳鸯、鸿雁、双鱼、瓶形、长条形等[11]。

3.2 中原文化

长久以来,契丹与中原一直保持着较为密切的关系。澶渊之盟后,北宋和辽的政治、经济关系缓和,加之辽历代统治者都对中原文明采取开放的态度,契丹民族积极吸收和接纳汉民族的先进文化[37],同时中原的艺术风格也极大程度上影响了辽代的琥珀装饰。

自原始社会出现龙凤纹以来,龙凤纹样就被广泛的运用到玉石、金银器及陶瓷等的装饰上[38],龙凤纹具有浓厚的汉民族特色和深厚的文化内涵。陈国公主墓出土的琥珀珍珠头饰、琥珀璎珞、琥珀握手、琥珀佩饰等均使用了龙纹或凤纹进行了装饰。陈国公主所戴琥珀珍珠头饰主体为2件琥珀饰件,另配有122颗珍珠和42件金饰片。这两件琥珀饰件镂雕为龙形,腹下各刻有一朵云纹,刻画了行龙腾翔于祥云之上的形象。公主和驸马所戴璎珞各有两组,其中公主所戴璎珞共串有13件琥珀饰件,其中11件为龙形(图5a和图5b);驸马所戴璎珞共串有14件琥珀饰件,其中5件为龙形(图5 c和图5d)。这些龙形饰件既有圆雕,亦有浮雕。龙的形态各异,有昂首翘尾、双眼圆睁的行龙,还有卷曲成团、昂首回视的蟠龙,还另雕有行龙戏珠纹及双龙戏珠纹。驸马右手所握琥珀握手刻有一首位相连的行龙,公主左右手则分别握双凤纹琥珀及蟠龙纹琥珀。除此之外,在驸马腹部还发现了一件琥珀龙纹佩饰[22]。龙在汉族传统文化中是权势、高贵、尊荣的象征,墓葬中的龙纹则体现墓主人身份高贵。在传说及神话中龙在天则腾云驾雾,所以中原文化中,尤其在唐宋时期,龙纹多与云纹同时出现,相辅相成。而辽代契丹民族使用龙纹,也多喜云纹、火珠纹、水波纹作辅助纹饰,可见契丹文化对中原唐宋文化的传承与发展[38]。

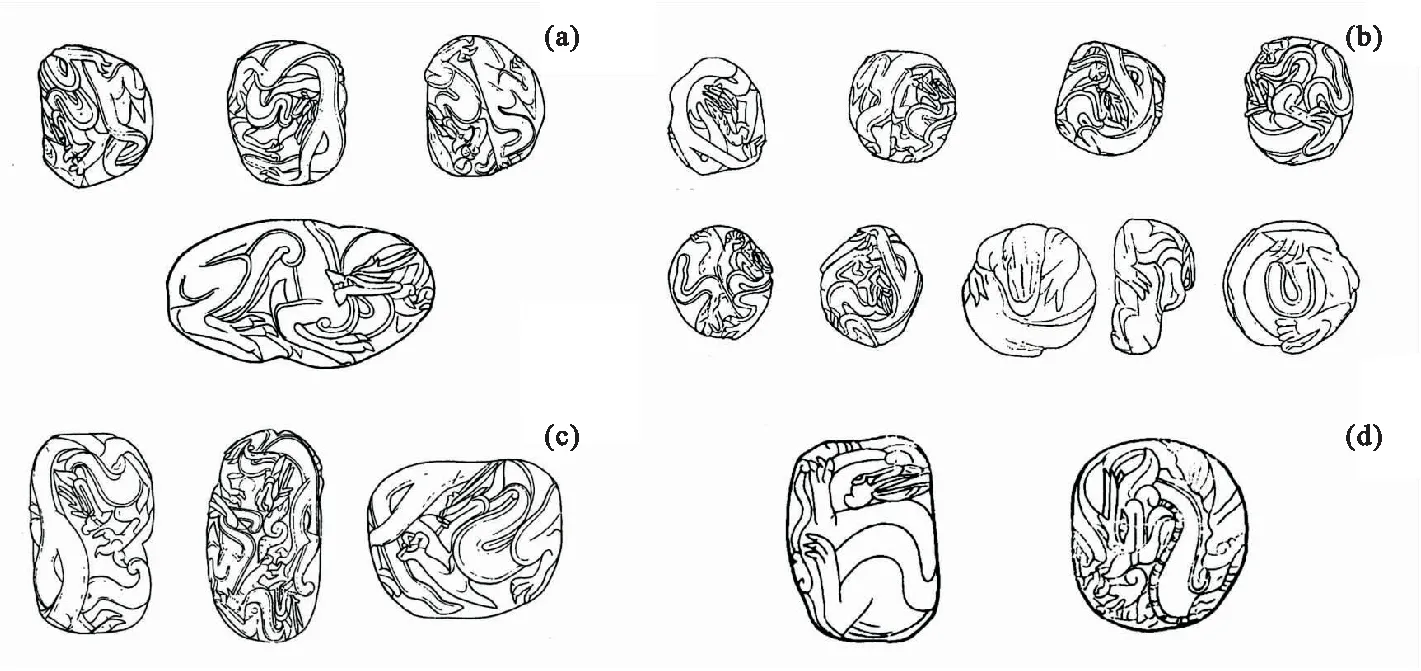

图5 陈国公主墓出土璎珞上的龙纹琥珀[11]:(a)公主所戴璎珞外层的龙纹饰件;(b)公主所戴璎珞内层的龙纹饰件;(c)驸马所戴璎珞外层的龙纹饰件;(d)驸马所戴璎珞内层的龙纹饰件Fig.5 Amber with dragon pattern in the double strand amber necklaces from tomb of Princess Chen:(a)amber with dragon pattern in Princess’ outer necklace;(b)amber with dragon pattern in Princess’ inner necklace;(c)amber with dragon pattern in her husband’s outer necklace;(d)amber with dragon pattern in her husband’s inner necklace

除龙纹、凤纹外,辽代琥珀还广泛使用蝉、荷花、鸳鸯、双鱼、狻猊等题材。这些意象均为汉文化中表示美好愿景的题材,契丹民族在接受使用这些题材的同时,也接受了汉人赋予这些题材的文化内涵和观念[22]。陈国公主墓出土了1件鱼形琥珀盒和1件双鱼琥珀佩饰,推测这种鱼形佩饰的使用是收到了唐代佩鱼制度的影响[10]。琥珀鱼形盒,橘红色,呈鱼形,阴刻有鱼鳃、鱼眼等部位,底部以合页固定,鱼吻和鱼尾处打孔以固定金质钮,穿以金链。《宋史·舆服志五》[39]载:“鱼袋,其制自唐始,盖已为符契也。其始曰鱼符。左一,右一。左者进内,右者随身,刻官姓名,出入合之”。鱼符起初为朝廷遣兵所用,也有用于证明官员身份、品级的标识之用[40]。唐诗人张九龄《贺瑞鱼铭》中称“鱼为龙象,既彰受命之先,铭作人文,更表锡年之永”,由此可见当时的人们认为以鱼为符可以带来祥瑞[41]。

随着契丹领土扩张,其版图逐渐南下,一部分汉人北上,另在唐至五代时期,由于频发战乱,大量中原工匠被虏至契丹从事官营手工业服务。《辽史》[34]第一百十六卷记载:“应天皇后从太祖征讨,所俘人户有技艺者置之帐下,名属珊,盖比珊瑚之宝”[40]。陈国公主墓出土的琥珀器中很多题材来自于唐或宋盛行的意象,其工艺也与玉器加工工艺较为相似,笔者推测在辽代制作琥珀器的工匠大部分来自于中原地区。

除以上提到的琥珀题材、工艺外,琥珀随葬器物也体现了中原文化对契丹文化的深远影响。在辽建立以前及建国初期,契丹民族的丧葬意识较为简单,并没有筑墓入殓的习俗,人死后通常实行树葬。《旧唐书·北狄传·契丹》[42]记载:“其俗死者不得作冢墓,以马驾车送入大山,置之树上,亦无服纪”。到了辽后期,随着契丹大量接触中原文化,契丹的丧葬习俗也逐渐“汉化”,其丧葬制度愈渐复杂并且还融合了大量汉族丧仪[43]。“握”是指古代丧葬习俗中握于死者手中的随葬品,《释名·释丧制》[44]中记载:“握,以物着尸手中,使握之也”。握手一方面可以是逝者身份和财富的象征,另一方面也寄托了人们对逝者的祝愿,希望逝者可以拥有与生前相当的财富[45]。握手在新石器时代就已产生,到隋唐时期发展成熟,其材质多以玉器为主。辽代也有握手出土,但材质仅见琥珀。陈国公主墓中出土了4件琥珀握手,公主和驸马的手中分别握有双凤纹、蟠龙纹、龙纹和莲花双鸟纹琥珀握手,这些琥珀雕饰的纹样和功能均表明,这项习俗可能来自于中原。

3.3 宗教及西方文化

契丹琥珀艺术的多元性还体现在其所蕴含的宗教、西域和欧洲文化。草原丝绸之路经过融合和发展,在辽代时达到巅峰,畅通的交通路线为东西方文化的交流提供了平台。再加之辽代政权采取开放的外交政策,契丹文化与西方各民族文化得以广泛交流和发展[46]。契丹琥珀艺术中的西方文化主要体现在其形制与题材上。辽代对于璎珞的喜爱多与佛教文化有关,而心形和T形坠饰、胡人驯狮题材等则是受到了西域及欧洲文化的影响。

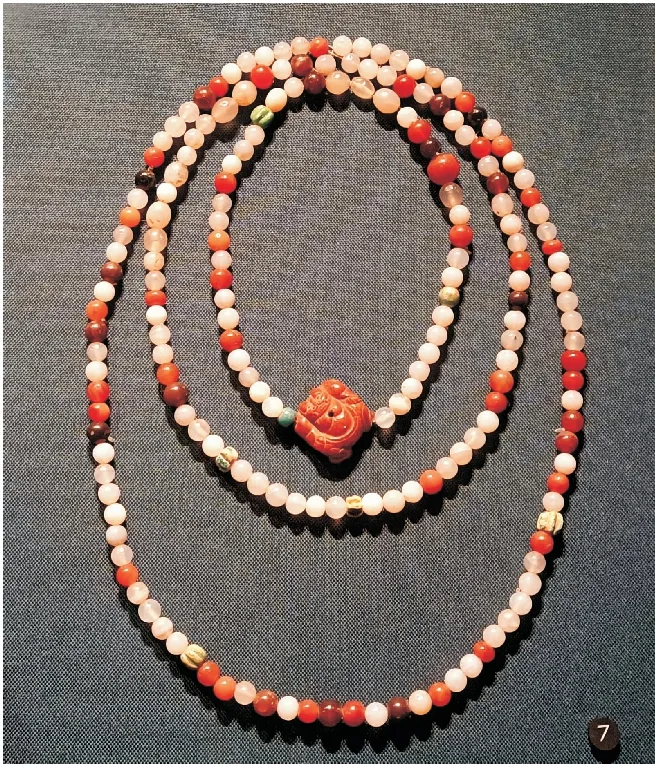

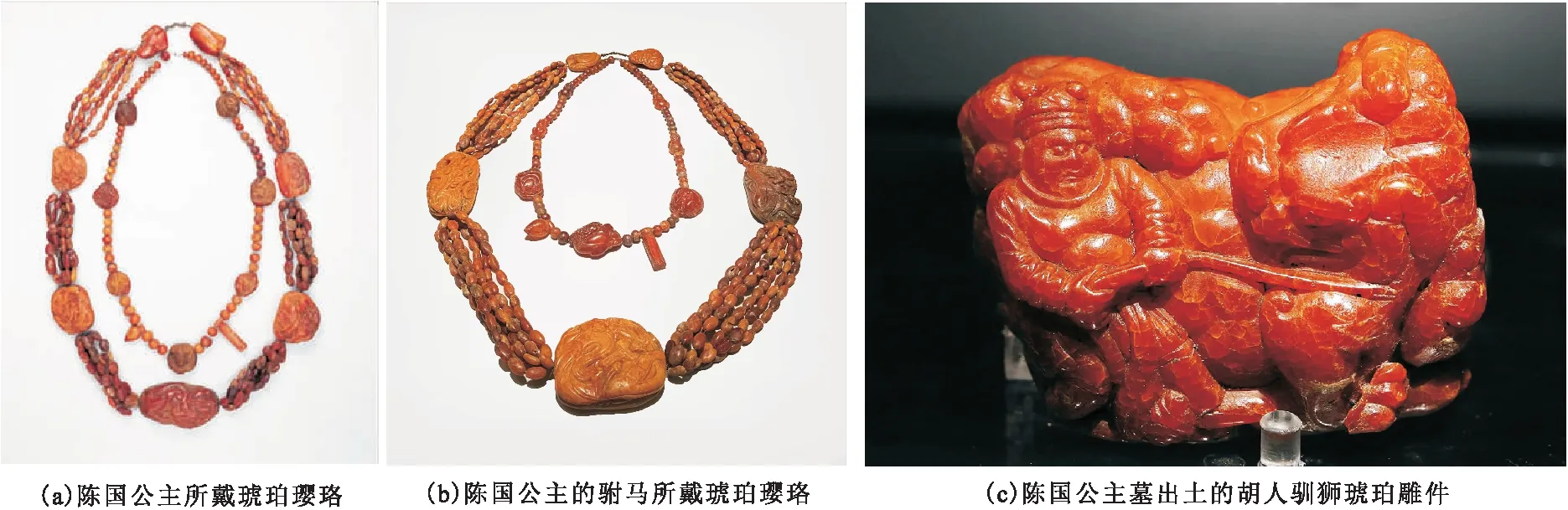

辽代贵族墓葬中出土了数量较多的璎珞,所用材质包括玛瑙、琥珀、水晶、琉璃、珍珠、绿松石等,其使用不受年龄和性别的限制[19]。璎珞起源于南亚次大陆,是指用珍宝贯穿制成一种装饰,可佩戴于颈部、手臂或小腿,起初流行于贵族之间,后发展为佛教饰品[47]。“国王、大臣、服玩良异:花鬘宝冠,以为首饰;环钏璎珞,而作身佩”(玄奘《大唐西域记》[48])即是东南亚、云贵、西域地区权贵的着装风格。《佛所行赞》[49]卷一中描述释迦牟尼为太子时就是“璎珞庄严身”。璎珞在辽代的出现和盛行,一方面来源于西域民族服饰传统的影响,另一方面是因为佛教在辽代的兴起[46]。契丹族本佛教信仰,辽境的佛寺起初是为北迁的汉民所修建。天显十二年(937),太宗将幽州大悲阁白衣观音像迁往契丹族的发祥地叶山建庙供奉,这表明辽的统治者开始对佛教产生认同,自此佛教作为一种宗教信仰正式被契丹民族所接受。圣宗以后,佛教在辽代的发展进入全盛时期,到辽后期,即兴宗、道宗、天柞三朝则达到了尊崇佛教的高潮时期[50]。陈国公主生活于佛教发展迅速的圣宗时期,墓中出土了两组琥珀璎珞(图6a、图6b),这是目前仅见的保存完整的多重式璎珞,璎珞分里外两挂,两挂璎珞从上方连为一体,自颈下直垂胸腹[11]。公主所戴长璎珞由5股细金属丝穿缀257颗琥珀珠、7件琥珀饰件而成,琥珀珠形态大小各异,琥珀饰件为红褐色或橘红色,其中5件雕刻有行龙、蟠龙或莲花,另外两件为素面;短璎珞由细金属丝穿缀60颗琥珀珠和9件琥珀饰件而成,其中7件圆雕、浮雕龙纹,两件为素面。驸马所戴璎珞形制及穿戴方式和公主璎珞相似,长者由5股细金属丝穿缀416颗琥珀珠和5件琥珀浮雕饰件而成,纹样有行龙、蟠龙、对鸟、双鱼等;短者则由64颗琥珀珠和9件琥珀饰件组成,造型有狮、蟠龙和狻猊等。公主和驸马佩戴的璎珞中除了雕刻精美的饰件,其中心形和T形坠饰的使用也极具特色。在这两组璎珞中心分别为蟠龙形和狮形雕件,而两旁则均穿缀有心形和T形素面琥珀[11]。

图6 陈国公主墓出土的琥珀璎珞(a,b)[36]和胡人驯狮琥珀雕件(c)[55]Fig.6 Amber necklaces unearthed from the tomb of Princess Chen (a,b) and lion-taming amber carving (c)注:b为王世莹摄

辽代的项链上常有心形和T形成对出现,左右对称,这类装饰的上部多为鼓形,并且钻有孔洞以便穿缀,有些还鎏有金银或铜[22]。在辽以前的中国历史上均没有这类造型的饰件的使用痕迹,辽以后也仅有与辽文化相关的金初期出土有一例[51]。可以说,这类造型随辽代的兴起而出现,随辽的灭亡消失。而在古代北欧及地中海地区则有与之相似的饰件出现。在古希腊米诺斯文明及迈锡尼文化中就曾使用玻璃质的心形坠饰,在罗马时期的博洛尼亚城及小亚细亚地区也发现了此类饰品[52]。罗马铁器时代斯堪的纳维亚半岛、波罗的海沿岸均有琥珀心形饰的发现,有些墓葬中也出土有玻璃T形饰。辽代心形饰、T形饰的使用可能来源于西方。对于此类坠饰的具体起源,西方学者大都认为心形饰和T形饰来源于小亚细亚地区希腊、罗马的古文明,并传播到斯堪的纳维亚半岛[53]。

契丹琥珀中对于狮、胡人等题材的运用是辽和西方进行文化交流的直接印证。陈国公主墓出土有胡人驯狮琥珀雕件(图6c),胡人头缠巾,袒胸,下着短裙,腰束长带垂于脚下,双手持驯狮棒,左侧的狮子伏于驯狮人旁边[11]。辽代许多其他器物也刻有胡人和狮的造型,如胡人驯狮三彩暖盘、胡人驯狮铜像、庆州白塔胡人引狮图等[54]。古代中亚及西亚崇尚狮子的社会习俗通过草原丝绸之路传入东方,对辽的文化产生了较深的影响。西方在表现胡人驯狮题材时通常会加入音乐、舞蹈、杂技等表演,具有鲜明的西方文化色彩。这种题材在传入辽代后逐渐本土化,如驯狮者变成了着汉服的汉人,驯狮形式也更具有本土特色[46],实现了西方文化和契丹文化、汉文化的有机融合。

4 认识与结论

琥珀艺术在辽的蓬勃发展得益于契丹族对于琥珀的喜爱和追求,本文总结琥珀在契丹的盛行的原因,主要包括四方面因素:琥珀的材质特性、原料获取的途径、佛教的影响及契丹独特的审美。由于琥珀的颜色艳丽,质地温润,且其硬度较低,较玉、玛瑙等材质更容易加工,可以由玉器加工工坊一同制作;草原丝绸之路在辽时的畅通给琥珀原料进入辽境内提供了途径,随着中西方贸易,大量的琥珀原料从波罗的海地区经西亚、中亚抵达辽中京、上京等地,这些原料经过加工后被契丹贵族所使用;琥珀为佛教七宝之一,佛教中认为水晶为佛骨,琥珀为佛血。笔者推测,随着崇佛之风在辽的蔓延,契丹人对于琥珀的追捧也逐渐加深;契丹人认为琥珀是勇敢的象征,与他们骑射尚武的民族追求相符合。同时琥珀也用于表明自己的地位和权力,被赋予了一定的社会阶级及政治含义。

古代琥珀原料的产地溯源有着极其重要的意义。其一,研究出土古代琥珀有利于佐证古代社会的政治及等级制度。琥珀产量较为稀少,象征着等级和财富,琥珀的使用状况可以侧面反映墓主的等级高低。其二,研究出土琥珀随葬品的材质和产地有利于考证古代经济、文化和商贸交流的情况。琥珀是古代重要的商品之一,琥珀被认识、利用、流通到另一个遥远的地方,没有社会的文化、经济、商贸交流是不可能的。其三,研究出土琥珀随葬品有利于辅助研究古代的文化艺术、思想道德和宗教信仰。琥珀的材质、造型和雕刻题材都有着各自的象征意义,这些意象是受到当时的文化艺术、思想道德和宗教信仰的影响而产生的。出土琥珀随葬品的鉴定和溯源是一项复杂而困难的工作,需要宝石学、历史学、考古学等学科交叉融合,是研究古代社会文化互动时不可或缺的一环。