失其真与不具存:王弼《老子注》对有为之治的反省 *

孟庆楠

“无为”是道家乃至魏晋玄学的一个重要观念,对于这一观念的内涵,学界已经形成一些基本共识。一般认为,“道”以无为的方式辅助万物成就其自然的状态。落实在政治层面,就要求执政者效法于“道”,以无为的方式对待治下的百姓。陈鼓应将这里的“无为”解释为“顺其自然而不加以人为”,“这里所说的‘人为’含有不必要的作为,甚或含有强作妄为的意思”①陈鼓应:《老子注译及评介》,北京:中华书局,2009年,第30页。。王博更鲜明地在政治哲学的意义上,将“无为”理解为“权力的自我节制”,并指出诸如“无为”这样“容易引起而且已经引起了大量误解的词汇,必须安放在有关权力的哲学中,才可以获得清楚的理解”②王博:《权力的自我节制:对老子哲学的一种解读》,《哲学研究》2010年第6期。。“无为”的这样一种内涵贯穿在道家政治哲学的发展脉络之中,也成为我们认识魏晋玄学中“无为”观念的基础。

事实上,在道家乃至魏晋玄学中,“无为”之所以具有重要地位,是因为这一概念关联着道家所关心的政治秩序中诸多重要的元素或方面。这也意味着,对“无为”观念的认识,需要从其所关联的不同侧面出发加以全面考察。其中一个重要的视角,就是在“无为”与“有为”的对举之中来审视“无为”的意义。我们很容易发现,在道家有关“无为”的讨论中,“无为”常与“有为”对举。道家在这种对举中,描述了“无为”与“有为”相区别的各种表现,同时也对二者表达出了鲜明的价值取向,即提倡“无为”而对“有为”进行批评。王弼作为《老子》最重要的注释者之一,也因循了这一对举关系,并通过更为细致的注释表达着对“无为”的理解。本文即尝试从“无为”与“有为”的对举着眼,探讨王弼对“有为”之治的反省以及由此所带来的对“无为”的认识。

一、《老子》给定的为政架构

《老子》三十八章作为该书下篇之首,特别在某些出土文献的《老子》版本中,该章更是作为全书之首①参见国家文物局古文献研究室编:《马王堆汉墓帛书(壹)》“出版说明”,北京:文物出版社,1980年,第1页;北京大学出土文献研究所编:《北京大学藏西汉竹书(二)》,上海:上海古籍出版社,2012年,第121页。,集中呈现了“无为”与“有为”的对举关系,王弼用很长的文字对这一章进行了解释和阐发。

不过,在具体讨论三十八章的内容之前,有必要对三十八章的阅读者所共同面对的文本问题做一个简单说明。众所周知,《老子》的各种传世版本原就包含一些异文。随着马王堆汉墓帛书《老子》甲乙本、北京大学藏西汉竹书《老子》及其他出土残本的问世,我们看到了更多样的《老子》文本。《老子》文本的原貌以及改易情况如何,无疑是我们所面临的重要问题。但考虑到本文所关注的重点,还不是《老子》本身,而是王弼《老子注》的思想。因此,本文所要处理的文本问题,还要叠加上《老子》文本所对应的王弼注释文本。而学界已经注意到王弼本《老子》、也即经由王弼注释并与注释文本一同流传的《老子》文本存在的一种现象:王弼注释中引用的某些《老子》文本,与注释所附着的《老子》文本之间存在差异。德国学者瓦格纳(Rudolf G.Wagner)特别提出了这个问题,并尝试在校对王弼《老子注》文本的同时,根据注文重建王弼所使用和注释的《老子》文本②[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,南京:江苏人民出版社,2008年,第275,301页。,这使得有关《老子》的文本问题变得更为复杂。

但从另一个角度来看,这或许反而使问题简化了。因为在王弼《老子注》的研究视域下,我们不必过多地去关注广泛的《老子》版本,而是可以将注意力集中在与王弼《老子注》以及与之相匹配的《老子》文本上。据瓦格纳的研究,“被置诸传世的王弼注之上的《老子》本不是原来的王弼《老子》本,而是一种逐渐被河上公本中的要素替代的文本”,“内在的文本证据证明,傅奕和范应元的两个‘古本’应该被当做最接近原来的王弼《老子》本的文本,马王堆本则是同一文本族中远缘的成员”③[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,南京:江苏人民出版社,2008年,第275,301页。。据此而论,傅奕本、范应元本与帛书甲乙本也就成为重构王弼《老子》本的核心依据。下文对《老子》及王弼《老子注》文本的处理,也将参考瓦格纳的上述判断。当然,本文讨论的重点并不是文本问题,因此不打算详尽地处理所有遇到的异文,而是会选择那些影响思想解读的文本细节加以析论。

先将傅奕本三十八章抄录如下:

上德不德,是以有德。下德不失德,是以无德。

上德无为而无不为,下德为之而无以为。

上仁为之而无以为,上义为之而有以为,上礼为之而莫之应,则攘臂而仍之。

故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。

夫礼者,忠信之薄而乱之首也。

前识者,道之华而愚之始也。

是以大丈夫处其厚,不处其薄;处其实,不处其华。故去彼取此。④傅奕校定:《道德经古本》,《道藏》第11册,北京:文物出版社、上海:上海书店、天津:天津古籍出版社,1988年,第485页。按,“攘臂而仍之”,通行本“仍”作“扔”。

这一章的讨论是基于“上德”“下德”“上仁”“上义”“上礼”等一系列概念展开的,但老子并没有对这些概念做出定义式的描述。相对于缺失的概念定义,老子似乎更善于通过术语本身以及讨论术语所使用的语言形式,来建构核心概念的意义及其相互关系。

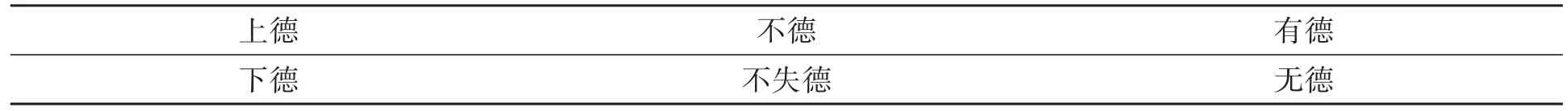

从形式上看,对诸概念的描述可分为两组。第一组是“上德”与“下德”的对举:

上德下德不德不失德有德无德

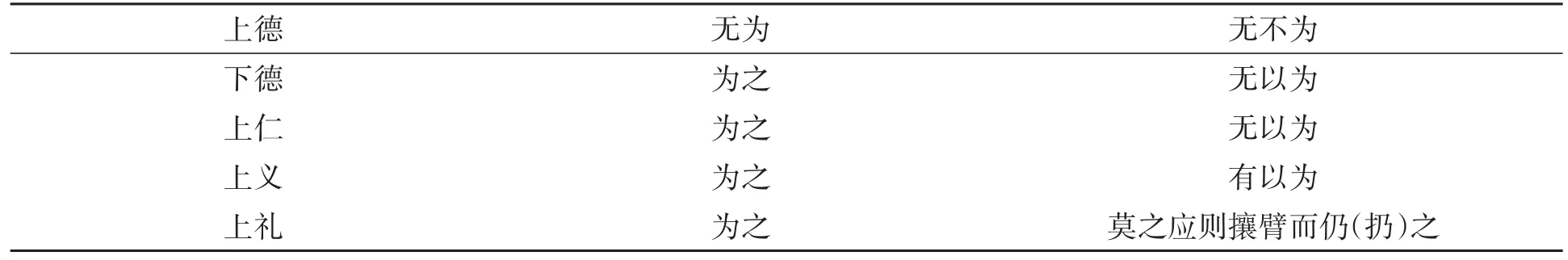

第二组是“上德”“下德”“上仁”“上义”“上礼”的列举:

上德下德上仁上义上礼无为为之为之为之为之无不为无以为无以为有以为莫之应则攘臂而仍(扔)之

通过以上的分组列举,我们已经可以很清楚地看到,在该章的讨论中,无论是所使用的概念,还是用以描述这些概念的语句,都呈现出某种有规则的对应形式,需要分析的是这种对应形式所指示出的意义线索。具体来看,对“上礼”的描述是最清晰的,同时也打破了描述其他概念时所使用的语句形式。将破例的“莫之应则攘臂而扔之”一句与“为之”结合起来看,就能够比较完整地勾勒出“上礼”的意义。此处语义结构的关键在于“应”字所表达的关系:“莫之应”是对“为之”的反馈,而“攘臂扔之”则是在“莫之应”的情况下进一步的“为之”。在这种关系中,“为之”和“莫之应”各自对应的角色及其意义就很明显了。“为之”的主体是君主,“为之”就是君主为政的一种方式,而“莫之应”的则是君主治下的百姓。百姓不服从君主“为之”的统治,君主要维系其所规范的秩序,就只能通过“攘臂”的方式,强制百姓服从。“莫之应则攘臂而扔之”,可以看作对“为之”的施治状态的描摹。

在明确了“上礼”的意义之后,我们顺着描述诸概念的语句所呈现出的形式结构,回顾“上礼”的前序内容,不难推知,与“上礼”对应的诸概念是对君主所采用的不同为政方式的称谓。在一系列的为政方式中,只有执守“上德”的君主是“无为”的,“下德”以下均是“为之”,也即有为的。“无不为”“无以为”“有以为”则与“莫之应”相当,都是对施治状态的描述。这里需要补充说明的是,傅奕本此章“上德无为而无不为,下德为之而无以为”二句,与通行本存在着显著的差异。“上德”的“无不为”在通行本中作“无以为”,“下德”的“无以为”作“有以为”①参见王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,北京:中华书局,1980年,第93页。。实际上,仅就《老子》文本而言,大多数研究者或许会认为通行本的文字更加契合老子之意。但如果从王弼的角度来看,王弼在相关注文中明确提到了“上德”的“无不为”和“下德”的“无以为”。因此,其所使用和认可的《老子》文本很可能就是傅奕本所呈现的样貌。本文并无意分辨不同版本文字的正误,之所以选用傅奕本的文字,还是为了下文更加便利地讨论王弼的相关思想。

在上述两组列举之后,该章以“失……而后……”这一句式的连续迭出,对这些概念及其相互关系做出了定位。这里同样面临一个关键的文本差异,《韩非子·解老》在解释并引述《老子》此句时作“失道而后失德,失德而后失仁,失仁而后失义,失义而后失礼”②王先慎:《韩非子集解》,北京:中华书局,1998年,第133页。。正如陈鼓应所指出的,如果按照韩非子的《老子》文本及读法,那么道、德、仁、义、礼之间是一种“因依相生关系”③陈鼓应:《道家的人文精神》,北京:中华书局,2012年,第51页。。但王弼显然选择了包括傅奕本、通行本在内的大部分《老子》版本中所使用的“失道而后德”的读法。按照这一读法,“失……而后……”意味着:失守前者,转而采用后者。首先,这一句式表明了一种时间性的阶次,所失者在前,后者是继而出现的;其次,这一句式还标示了一种价值上的阶次,后继者是在前者失守后作为某种替代而出现的,是一种不得已的选择,所失者较之后继者具有更高的等级。在这样的语义连结中,道获得了最高的地位,其后依次是德—仁—义—礼。这些德目构成了一个逐渐衰坏、由高到低的为政等级。由此反观前面列举的两组德目,其次第也体现着这一等级阶次。

二、为政的阶次

以上是我们通过对《老子》三十八章的分析,所能获得的一些相对确定的含义。可以清楚地看到,三十八章对“无为”与“有为”的讨论,是在一种由君主与百姓所构成的政治结构中展开的。“上德”的无为,“上仁”“上义”“上礼”的有为,是君主所选择的不同的为政方式。对于这些观念,研究者已多有讨论。不过,由于三十八章文本本身的局限以及不同版本异文的存在,一些关键的语义确实仍有待澄清。比如在结构关系层面,“失……而后……”的阶次序列中居于最高地位的“道”,并没有出现在之前的叙述里,“道”与“德”之间具有怎样的联系?“下德”与“上仁”“上义”“上礼”的关系又是怎样的?对这些问题的解决,有赖于更细致的解读。而一旦进入这种程度的解读,就很难从《老子》文本内部获得直接而清晰的佐证,解释者往往会按照各自的理论意图,对文本做出不同的解释。王弼显然也“感到了上述经典文本中给出的指标的不充分,这要求他撰写出一种更为系统的讨论”①[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第863,551,551页。。接下来需要探讨的是,王弼在《老子》给定的思想架构下是怎样进一步建构文本意义的。

首先,王弼对“德”给出了自己的解释:

德者,得也。常得而无丧,利而无害,故以德为名焉。

何以得德?由乎道也。

何以尽德?以无为用。(《老子·三十八章注》,以下只出章名)②王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第93,95,137页。

“德”的基本含义是获得、得到,这是一个古训,《管子·心术上》《韩非子·解老》《礼记·乐记》都有类似的表述。但对于这个解释,我们需要知道得什么以及谁得?楼宇烈将“常得而无丧,利而无害”一句解释为:“经常能把‘德’保持住而不丧失,则有利而无害。”③王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第93,95,137页。瓦格纳也解释说:“德就是得[德]的意思。他恒久地得到[它]而不失去;有[从它而来的]利而没有[从它而来的]害。”④[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第863,551,551页。可以看出,两人的看法大体是一致的,都认为“得”是指“得德”。考虑到三十八章的主题以及“德”作为一种为政方式的意义,“得德”就是君主秉持德。但如果“得”只是“得德”之义,那么这种解释并没有带来实质性的内容。王弼特别拎出这个“得”字来解释“德”,恐怕还有更深层次的用意。

顺着这个疑问,我们确实可以看到王弼思想的进一步展开。一方面,王弼马上讲到“何以得德,由乎道也”。这句话表明,“得”真正指向的是由何而得的问题。“德”由乎“道”,“道”是“德”的来源与根本。瓦格纳也注意到了这一点,所以在给出“得德”的解释的同时,也提示我们:“将‘德’界定为‘得’,即从道那里获得的能力,这一传统是很古老的。”⑤[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第863,551,551页。另一方面,则是两位学者都已经注意到,王弼此处的注释与五十一章注释的联系⑥参见王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第95页;[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第551页脚注1。。五十一章注:“道者,物之所由也;德者,物之所得也。”⑦王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第93,95,137页。作为对“道生之,德畜之”的进一步解说,这里的“所由”指“所由生”,“所得”指“所得畜”。万物是由道而生、得德而畜的,那么所谓“得德”,就是万物得德。对于这一讲法,我们不能简单地将其与三十八章注所说的君主得德对立起来。实际上,这里讲万物得德,并不是君主那样的秉持德治,而是说万物在德的作用下获得蓄养。这是在省略了君主角色的情况下直接谈德对于万物的效用,与君主得德而治并不矛盾。这也揭示了以“得”释“德”朝向万物一面的意义指向。“德”一面关联着其所从出的道,另一面关联着其所蓄养的万物,“德”正是在这样的关联中获得界定的。

其次,王弼明确了“上德”与“下德”之义:

是以上德之人,唯道是用,不德其德,无执无用,故能有德而无不为。不求而得,不为而成,故虽有德而无德名也。

下德求而得之,为而成之,则立善以治物,故德名有焉。求而得之,必有失焉;为而成之,必有败焉。善名生,则有不善应焉。故下德为之而无以为也。无以为者,无所偏为也。(《三十八章注》)①王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第93—94页。其中“故下德为之而无以为也”一句,“无”原作“有”,据楼宇烈、瓦格纳之意改,详见下文的说明。

“上德”之人不执着、不使用德之名,却能保有其德。“下德”之人有所作为、求取其德,使德名彰显,反而失德、无德。以上是王弼对三十八章“上德不失德”“下德无德”几句的解释。同时,王弼也将这几句与其后“上德无为而无不为”“下德为之而无以为”两句的意义连接在了一起。“上德”不显德名,其在政治上的具体表现就是不求而得、不为而成、不立善以治物,也即“无为”;“下德”显其德名,表现为求而得之、为而成之、立善以治物,是为“有为”。“无为”“有为”会带来不同的施治状态或效果:以“无为”的方式施治,则无不为;以“有为”的方式施治,则无以为。所谓“无不为”,就是君主达成所有施治的目标,成就百姓自然而然的状态。关于“无以为”,因存在影响文义的关键异文,需稍作说明。王弼“故下德为之而无以为也”一句,通行本作“故下德为之而有以为也”。楼宇烈、瓦格纳都认为通行本此处有误,“有以为”当作“无以为”,并给出了相同的理由。他们指出,王弼在后文讲到,上仁作为下德的最高形式,能够至于“无以为”。因此在描述“下德”时,应取“无以为”②参见王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第98—99页;[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第546页脚注5。。这一说法能在一定程度上得到文本的佐证,语义上也更符合王弼上下文之意。至于“无以为”的含义,王弼也给出了明确的解释:“无以为”就是无所偏为,即君主尚能周遍地照顾治下的百姓。

再次,基于对“上德”“下德”之义的澄清,王弼也进一步说明了“上仁”以下诸条目的含义及其与“下德”的关系:

凡不能无为而为之者,皆下德也,仁义礼节是也。将明德之上下,辄举下德以对上德。至于无以为,极下德之量,上仁是也。足及于无以为而犹为之焉。

不能不为而成,不兴而治,则乃为之,故有宏普博施仁爱之者。而爱之无所偏私,故上仁为之而无以为也。

爱不能兼,则有抑抗正直而义理之者。忿枉祐直,助彼攻此,物事而有以心为矣。故上义为之而有以为也。

直不能笃,则有游饰修文礼敬之者。尚好修敬,校责往来,则不对之间忿怒生焉。故上礼为之而莫之应,则攘臂而扔之。(《三十八章注》)③王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第94页。

王弼又一次强调了“上德”与“下德”的界限:能无为者,为“上德”;不能无为而有为者,为“下德”。按照这一区分,“上仁”“上义”“上礼”都属于“下德”的范围,都是有为的。“下德”并不是高于仁、义、礼的另一种为政方式,而是对仁、义、礼的总称。而在“下德”的范围内,“上仁”“上义”“上礼”作为三种不同的有为之治,也有其各自的定位。据王弼的解说,“上仁”表现为君主以广博的仁爱对待治下的百姓。君主尚能做到爱人而无所偏爱,因此称其“无以为”。“上义”是君主已无法做到兼爱,于是秉持正直义理,以规范百姓的言行。以正直义理为依据,抑恶扬善,是有所偏取,因此称之为“有以为”。“上礼”则是政治的进一步衰坏,君主不再秉持正直,只专注于外在浮华的礼仪形式,并希望借此使百姓顺从恭敬自己。但在细碎的苛责中,百姓只会心生忿怒,故君主“为之而莫之应”。通过上述注释,王弼为原本并没有获得具体描述的“上仁”“上义”“上礼”等有为之治赋予了确切的内容和形态。

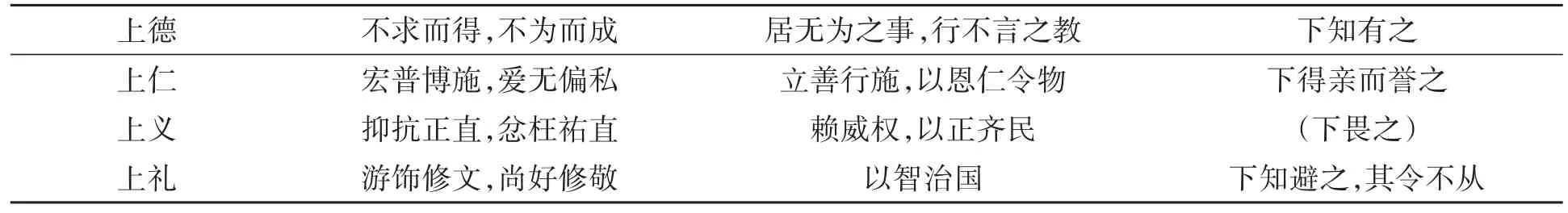

类似的为政阶次也出现在《老子》十七章中:“太上,下知有之。其次,亲而誉之。其次,畏之。其次,侮之。”①傅奕《道德经古本》“亲而誉之”作“亲之,其次,誉之”,据王弼注改。参见傅奕校定:《道德经古本》,《道藏》第11册,第483页。王弼对该章的注释同样给出了原文中没有的具体内容:

太上,谓大人也。大人在上,故曰“太上”。大人在上,居无为之事,行不言之教,万物作焉而不为始,故下知有之而已。言从上也。

不能以无为居事,不言为教,立善行施,使下得亲而誉之也。

不复能以恩仁令物,而赖威权也。

不能以正齐民,而以智治国,下知避之,其令不从,故曰“侮之”也。(《十七章注》)②王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第40—41,93,94、13页。

正如学者已经指出的,王弼对这一章的注释可以和三十八章注对照来看③[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第471,882页。。大体而言,“太上”一等,君主“居无为之事,行不言之教”,同于三十八章的“上德”无为。以下三等,则分别对应于三十八章的“上仁”“上义”“上礼”:

上德上仁上义上礼不求而得,不为而成宏普博施,爱无偏私抑抗正直,忿枉祐直游饰修文,尚好修敬居无为之事,行不言之教立善行施,以恩仁令物赖威权,以正齐民以智治国下知有之下得亲而誉之(下畏之)下知避之,其令不从

两章注释所描述的为政方式的具体样态会有所差异,但“在治理技术的核心概念上却是相合的”④[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第471,882页。。

三、有为的弊端

通过以上考察可以看到,王弼基于其选定的《老子》文本,明确了不同为政方式的具体样态、效果及阶次关系。这样一种被清晰呈现的为政阶次,为我们进一步理解王弼的政治哲学提供了重要的线索和参照。

如前所述,《老子》三十八章对为政阶次的描述,体现了老子与道家对不同为政方式的价值判断。与这一价值判断相应,三十八章在为政阶次的简要罗列之后,即指出了最下一等的“上礼”之治所造成的恶果:“夫礼者,忠信之薄而乱之首也。”在礼治之下,赖以维系人际关系的忠信之德淡薄,政治秩序彻底混乱。这种关于为政方式与其所致结果的叙述,暗示着老子充分考虑到政治的结果及其所具有的实际影响,政治的结果也成为理解和定位为政方式的一个重要视角。

对于为政方式所带来的结果,尤其是几种有为之治所导致的弊端,王弼在更广泛的意义上进行了讨论。他在概述“下德”时就指出:

求而得之,必有失焉;为而成之,必有败焉。(《三十八章注》)⑤王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第40—41,93,94、13页。

大体而言,有为之治必然导致政治的失败。同时,王弼通过对几种有为之治的具体描述,也向我们呈现出了政治状况逐渐恶化的退变。对道家的政治哲学传统而言,有为之治导致这样的结果,或许已经是某种常识了。但实际上,这些弊端的出现包含着更深层次的问题:“有为”的为政方式何以会导致这些恶果?王弼对此有着深刻思考,这也是以往的王弼研究者较少留意的关键细节:

本在无为,母在无名。弃本舍母,而适其子,功虽大焉,必有不济;名虽美焉,伪亦必生。(《三十八章注》)

造立施化,则物失其真。有恩有为,则物不具存。(《五章注》)⑥王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第40—41,93,94、13页。

三十八章注先定义了“本”“母”之义,“本”“母”指无为、无名的为政方式。其后言“弃本舍母”的含义就很清楚了,指舍弃无为而用有为之治。“功虽大”“名虽美”都是有为的结果。有为之治虽然可以成就一时的大功、美名,但其中包含着无法回避的问题,即“不济”“伪生”。所引五章注同样是讲有为的弊端,在“造立施化”“有恩有为”的为政方式下,会出现“物失其真”“物不具存”的问题。这两条材料所提出的有为之弊,可以对照来看。其一是“不济”与“不具存”,所谓“不济”,意指不及、不周。君主所为事功再大,也有照顾不及、不周之处。一旦有不及、不周,就意味着有人会被舍弃,这就是“物不具存”。其二是“生伪”与“失真”的问题,“伪”是与“真”相对的,“伪”的出现就是对“真”的舍弃。

接下来,我们先探讨“不济”与“不具存”的发生机制。对于这个问题的理解,三十八章给出的为政阶次仍然是一个有效的参照。按照三十八章所列阶次,在退变进入“下德”的范围,也即开始采用有为之治后,首先就是“上仁”。我们注意到,王弼在定位“上仁”时,使用了“极下德之量”的说法。所谓“极下德之量”,就是在“下德”范围内做到极致,以一种有为的方式做到接近“上德”的状态。“上德”之人“以无为用,则莫不载”。“莫不载”是指承载、包容所有的事物,从万物的角度看,就是物之“具存”。“上仁”能做到接近“莫不载”的状态,具体做法就是君主对百姓施以广博的关爱而无所偏私,尽力周全地照顾所有治下的百姓,这即是“上仁”的“无以为”。尽管“上仁”能够达到近于无为的无以为,但毕竟是有为的,一旦开始显露仁爱的形迹,就必然会出现有所偏爱、有所偏私的弊端。

这里需要追问,由无所偏私的仁爱倒向爱不能兼,为何是必然的、无法避免的?这一问题实际上涉及对“上仁”的深层理解。在三十八章注中,王弼对“上仁”的描述只是“宏普博施仁爱之者”,但如果顺着爱人之义检索文献,我们可以发现在王弼《老子指略》中有一处关于爱人的更深刻的阐发:

儒者尚乎全爱,而誉以进之。

誉以进物,争尚必起。①王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第196,205,40、93,6,93,71页。

这里所谓“全爱”,显然就是三十八章注所讲的无所偏私的仁爱。而仁爱之治的一个关键特征,就是“誉以进物”。楼宇烈将这句话解释为“用各种美誉来诱进人们”②王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第196,205,40、93,6,93,71页。,这意味着,仁爱之治并不是单纯地对百姓施以关爱,而是暗含着诱进百姓的政治目的。那么,君主是如何用美誉来诱进百姓的?按王弼的讲法就是“立善行施”“立善以治物”③王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第196,205,40、93,6,93,71页。。君主先确立一个善好的标准,并对言行合于这一标准的人们给予美誉和恩惠。“美者,人心之所进乐也;恶者,人心之所恶疾也。”④王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第196,205,40、93,6,93,71页。君主利用人们对美誉、利益的追求,引导人们按照自己所制定的标准行事,而“上仁”的弊端正是由此而起。其实,老子已经向我们揭示过“立善”的危险。《老子》二章言:“天下皆知美之为美,斯恶已;天下皆知善之为善,斯不善已。”⑤傅奕校定:《道德经古本》,《道藏》第11册,第482页。美是通过恶、善是通过不善来获得定义的,对美善的彰显,必然使得恶与不善被清晰地划定出来。王弼也很清楚这一点:“善名生,则有不善应焉。”⑥王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第196,205,40、93,6,93,71页。当美与恶、善与不善的界限划定并被用以判别人物,人们就会被归入不同的类别。被归入恶与不善之类的人物,就被排除在施与仁爱的范围之外,这就是老子所说的“弃人”,王弼所说的被“殊弃”的“不肖”⑦王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第196,205,40、93,6,93,71页。。出现了被舍弃的人,君主的仁爱就不再是兼爱,而是有所偏私了。

有些人可以获得关爱,而另一些人则被舍弃。面对这样的状况,人们必然会努力符合君主所确立的美善标准,以避免成为“弃人”。这样的“誉以进物”本来是仁爱之治的题中之意,但在利益的刺激下,“争尚必起”,人们会很自然地进入一种竞争的状态,“伪”就是在这种情况下产生的。原本不符合美善的标准,但为了获取誉进的利益,人们就会不择手段,将自己真实的不足或奸恶隐蔽起来,以“伪”即“不真”的表现应对君主的审察。而当君主发现了百姓的伪善不真,就必然要采取更严谨、更细致的检察,以掌握百姓的真实状况,从而确保能够基于实情来做出是非善恶的分判。对那些以伪善不真应对检察的人,君主也会施以更严厉的惩戒,这也就进入到了“上义”之治。但争尚既起,人们面对君主的审察,不会轻易放松,只会花更多的心思来伪装自己。王弼对此有清晰的描述:

行术用明,以察奸伪,趣睹形见,物知避之。故智慧出则大伪生也。(《十八章注》)

而以智术动民,邪心既动,复以巧术防民之伪,民知其术,随防而避之。思惟密巧,奸伪益滋。(《六十五章注》)①王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第43、168,94页。

君主“行术用明,以察奸伪”,但其审察之术越是精巧,其好恶意趣以及施政审察的形迹也就越清晰地暴露在百姓面前。百姓便会采取有针对性的因应之法以躲避审察,由此“奸伪益滋”。

当伪善与不真成为一种普遍状况,君主已经无法执守真正的美善了。“直不能笃”,意味着“上义”之治的失败。不得已退而求其次,就到了最下一等的“上礼”之治。君主此时已不再求真,只通过“游饰修文”来勉强维持一种表面的虚伪的秩序,这种秩序无疑是脆弱的:

夫仁义发于内,为之犹伪,况务外饰而可久乎!(《三十八章注》)②王弼著,楼宇烈校释:《王弼集校释》,第43、168,94页。

在争夺利益的过程中,人们相互计较责备,真实的悖乱再难以遮掩,政治会很快陷入彻底的混乱。通过以上考察我们可以看到,王弼深刻揭示了“有为”之治不断退变和堕落的内在机制,“物不具存”与“物失其真”成为其中最关键的问题。在“有为”所导致的“物不具存”与“物失其真”的影响下,政治的衰坏是不可避免的。这一过程正如瓦格纳所概括的:“一旦失去了依循最高的治理策略的能力,余下的便落入了一个堕落的漩涡,每一种治理技术产生出来的问题,将迫使下一更低的治理技术的运用。”③[德]瓦格纳著,杨立华译:《王弼〈老子注〉研究》,第882页。

结 语

老子给定了道家政治哲学的基本架构和问题意识,特别是“无为”与“有为”的对举,使得其对“无为”的主张带有鲜明的反省意味。王弼在继承老子思想的基础上,对原本语焉不详的各种“有为”之治及其弊病做出了具体的描摹。需要指出的是,王弼所带来的当然不只是老子思想的一个具体化的注脚,王弼是以解说老子的方式来表达自己对于政治的深刻见解,其中最重要的发现就是提出了“物不具存”“物失其真”的问题。在王弼看来,这两个问题就是“无为”所要克服的“有为”之弊的关键。两个问题贯穿并影响了复杂的“有为”政治形态的运作及其退变过程。王弼很清楚地意识到,在“有为”之治下,“伪”与“失真”是普遍存在的,而伪善的产生在根本上源自君主“有为”的偏私以及由此造成的“物不具存”。

实际上,在以往的王弼思想研究中,大多会提及王弼对“有为”的批评,诸如瓦格纳、蒋丽梅等学者也较为详细地梳理过王弼所言的“有为”阶次及其弊端④参见蒋丽梅:《王弼〈老子注〉研究》,北京:中国社会科学出版社,2012年。。但只有将“物不具存”“物失其真”的问题,与为政方式的退变阶次结合起来考察,才能完整地勾勒出政治运作及其退变的内在机制。也正是在这个意义上,王弼对道家政治哲学的阐发,不是简单的重复或具体化,而是一种新的意义建构。