抑强扶弱推按手法在颈部肌肉疼痛中的干预效果分析

李钊远,李欣蕊

随着工作方式、生活习惯等的改变,“低头族”“电脑族”的比例逐年增高,与工作有关的肌肉骨骼疾病发生率也逐年增加,其中与伏案工作相关的颈部肌肉疼痛发生率也较高,并且呈现明显年轻化趋势[1]。该病属于颈部退行性病变之一,患者主要表现为颈肩部及上肢肌肉不适,尤其以上斜方肌、肌肉僵直、放射疼痛为主,主要病因是长期固定姿势工作,肌肉纤维持续处于低负荷收缩状态,因而会导致收缩、放松功能受损,产生肌肉僵直甚至痉挛症状[2],对患者生活质量、睡眠、情绪等造成严重影响,因此采取积极有效的治疗措施改善患者症状及生活质量尤为重要[3]。运动锻炼疗法能够增强肌肉力量,缓解肌肉疲劳及疼痛,在治疗颈部肌肉疼痛方面作用显著,是治疗颈部肌肉骨骼疾病的常用方法,但以往运动疗法存在训练内容复杂,并且部分训练受场地与运动器械的限制,患者难以长期坚持,容易导致复发[4]。推拿按摩是祖国医学治疗肌肉、关节疾病的重要方法之一,其中抑强扶弱推拿手法以中医中“调和阴阳经脉,刚柔相济”为理论基础,对肌肉循行处阴经采用柔缓手法缓解痉挛,阳经采用重着手法改善肌力,阴阳调和,达到缓解肌肉疼痛的效果[5],本研究纳入80例颈部肌肉疼痛患者,采用抑强扶弱推按手法进行干预,分析其干预效果,现将结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2019年1月至2021年1月商丘市第一人民医院收治的80例颈部肌肉疼痛患者作为研究对象,随机数字表分为对照组和观察组,每组各40例。对照组男22例,女18例;年龄29~56岁,平均年龄(36.75±5.52)岁;病程1.5~6个月,平均病程(3.32±0.48)个月;症状表现:左侧肩颈部疼痛18例,右侧肩颈部疼痛19例,双侧疼痛3例。观察组男21例,女19例;年龄28~57岁,平均年龄(37.12±5.58)岁;病程1.4~5个月,平均病程(3.26±0.50)个月;症状表现:左侧肩颈部疼痛17例,右侧肩颈部疼痛19例,双侧疼痛4例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 选取标准 纳入标准:所有研究对象颈部疼痛发生天数>30 d,视觉模拟量表(VAS)[6]评分>3分;患者颈部肌肉疼痛;无颈椎间盘明显退行性病变;患者及其家属对本研究知情同意。排除标准:合并颈部肿瘤、颈椎结核或其他皮肤病引起的疼痛;近期有颈肩部外伤史;同期参与其他治疗或临床研究者;营养不良、消瘦、虚弱等原因对本研究涉及推拿手法不耐受的患者;骨质疏松、风湿和类风湿、凝血功能障碍患者;妊娠期或哺乳期妇女;合并严重心、脑、肝、肾等疾病。

1.3 方法 对照组:采用常规推拿手法治疗。选取膀胱经、督脉以及双侧乳突、风池穴连线下部区域及斜方肌、胸锁乳突肌区域,采用推、捏、拿、揉等手法进行治疗,推法:指端或后肘部着力于颈项部,单方向直线推动,活络筋骨,放松肌肉;捏法:用手捏住颈部肌肉,对称用力做连续捻转挤捏动作以行气活血;拿法:以拇指与其他手指直面为着力部位,对称用力,做一松一紧,一放一拿的动作,祛风散寒、开窍止痛;揉法:用手掌、掌根或大小鱼际等固定于颈部穴位,做轻柔、缓和的回旋揉动动作,上述推按手法交替进行,30 min/次,3次/周,连续治疗4周。

观察组:采用抑强扶弱推按手法治疗。抑强扶弱推按手法的要求及原则:采用和缓轻柔的手法按摩痉挛肌群,以重着用力手法按摩拮抗肌群,增加肌肉力量,缓解痉挛,包括异常肌肉按摩、穴位点按、姿势矫正、循经推按等手法,按摩头颈部、肩部及上肢。具体操作步骤,①循经推按:拇指、中指沿颈部刺激线自上而下直推至肩周,5 min左右。②痉挛肌群按摩:头转向一侧,手法轻柔,直推耳后发际至肩部肌肉,捏揉颈部两侧,约5 min,不可用力过重,另一侧按摩方法相同。③拮抗肌群按摩:头扭转向一侧,用加大力度按摩斜方肌及胸锁乳突肌约10 min,另一侧同理,按摩后指导患者左右转动、屈伸头部,拉伸肌肉,增强肌肉力量。④穴位点按:选取百会、四神、风池、肩井等穴进行穴位点按,每处点揉30 s左右。⑤姿势矫正:伸、屈、左右回旋转动颈部,使用摇、扳、拔伸等手法改善颈肩部肌腱痉挛;屈曲、内旋、外旋上肢关节,放松肌肉,舒筋活络。上述推按手法交替进行30 min,3次/周,连续治疗4周。

1.4 观察指标

1.4.1 临床疗效 疗程结束后,参照《中医病证诊断疗效标准》[7]评估两组患者的临床疗效,显效:患者颈部肌肉酸胀、疼痛症状与体征消失,上肢及肩颈部功能恢复正常,工作、生活不受影响;有效:症状及体征较治疗前有明显改善,上肢、肩颈部功能好转,患者生活或工作轻微受限;无效:未达到上述效果或出现症状加重的情况,临床总有效率=显效率+有效率。

1.4.2 疼痛情况 在治疗前后采用简易McGill疼痛问卷[8]评估两组患者的疼痛情况,该问卷包含疼痛评级指数(PRI)、VAS及现有疼痛强度(PPI)3个方面的评价内容,PRI包括感觉与情感两项评分内容,其中感觉项包括刺痛、刀割痛、酸痛、坠胀痛等11个内容,情感项包括恐惧感、疲惫感等4个内容,得分为患者在量表中选出的内容的总得分[无(0分)、轻度(1分)、中度(2)分、重度(3分)],分数越高表示疼痛越严重;VAS将疼痛分为0~10分,根据自身疼痛程度在0~10中选择一个数字代表疼痛程度,分数越高代表痛感越明显;PPI使用0~5分表示疼痛强度,0分为无痛,1分为轻微疼痛,2分为引起不适感觉的疼痛,3分为具有压迫感、窘迫感的疼痛,4分为严重疼痛,5分为疼痛不可忍受。

1.4.3 颈椎功能评价 在治疗前后采用颈椎病临床评价量表(CASCS)[9]评估两组患者的颈椎功能,该量表包括主观症状、临床症状及适应能力三部分内容,总分100分,分数越高说明患者颈椎功能越好;采用颈椎功能障碍指数(NDI)[10]量表评估两组患者治疗前后的颈椎功能障碍程度,该量表包含疼痛程度、肢体功能、头痛情况、睡眠情况及对日常生活、阅读、注意力、工作、驾驶等的影响程度共10项内容,每项评分0(无障碍)~5分(完全障碍),分数越高说明功能障碍越严重,NDI=(总分)/(研究对象完成项目内容数目×5)×100%。

1.4.4 症状体征量化评分 治疗前后采用田中靖久颈椎病症状量表20分法[11]进行评估,该量表包含症状(9分)、工作和生活能力(3分)、体征(8分)、手的功能(0~2分),得分越低表示症状越严重。

1.5 统计学方法 运用SPSS 21.0软件进行统计学分析,计数资料用率[n(%)]表示,采用X2检验,计量资料用均数±标准差(±s)表示,采用t检验,等级资料采用秩和检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

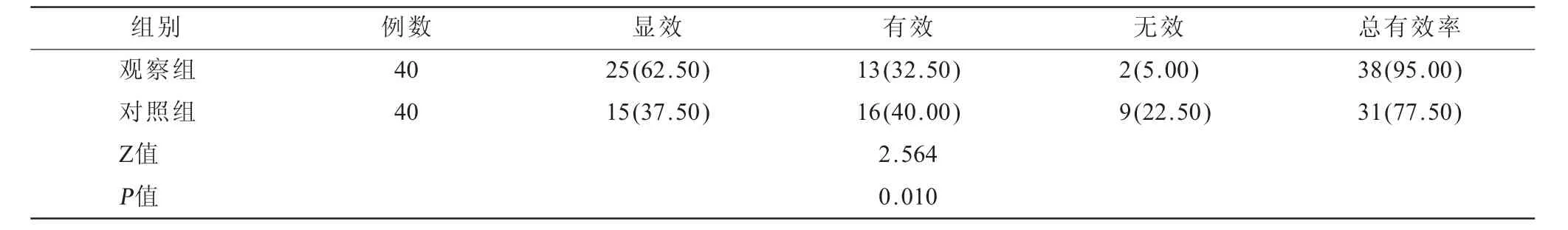

2.1 两组患者临床疗效比较 治疗后,两组临床疗效比较差异有统计学意义(P<0.05),观察组治疗总有效率(95.00%)高于对照组(77.50%),P<0.05,见表1。

表1 两组患者临床疗效比较[n(%)]

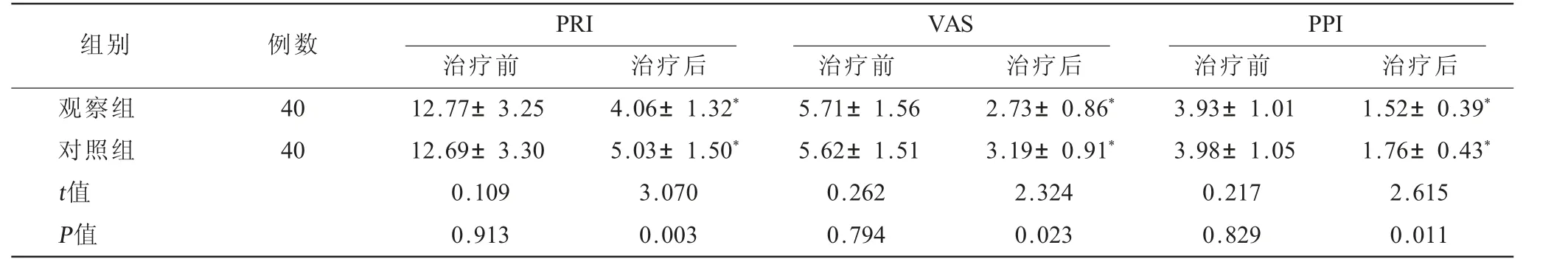

2.2 两组患者疼痛评分比较 治疗前,两组患者McGill疼痛问卷各项评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者PRI、VAS、PPI 评分均降低,且观察组明显低于对照组(P<0.05),见表2。

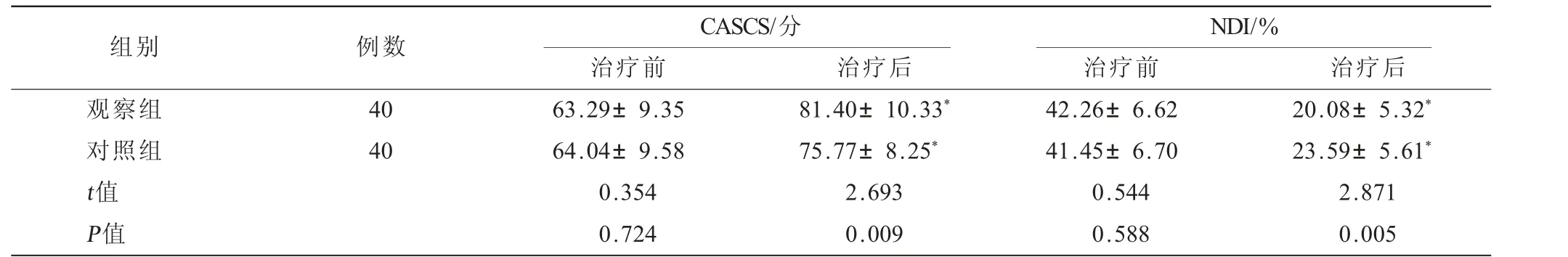

2.3 两组患者颈椎功能比较 治疗前,两组患者CASCS评分、NDI比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者CASCS评分均升高,且观察组明显高于对照组(P<0.05),两组患者NDI均降低,且观察组明显低于对照组(P<0.05),见表3。

表3 两组患者颈椎功能比较(±s)

表3 两组患者颈椎功能比较(±s)

注:CASCS=颈椎病临床评价量表,NDI=颈椎功能障碍指数;与同组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例数 CASCS/分 NDI/%治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 40 63.29±9.35 81.40±10.33* 42.26±6.62 20.08±5.32*对照组 40 64.04±9.58 75.77±8.25* 41.45±6.70 23.59±5.61*t值 0.354 2.693 0.544 2.871 P值 0.724 0.009 0.588 0.005

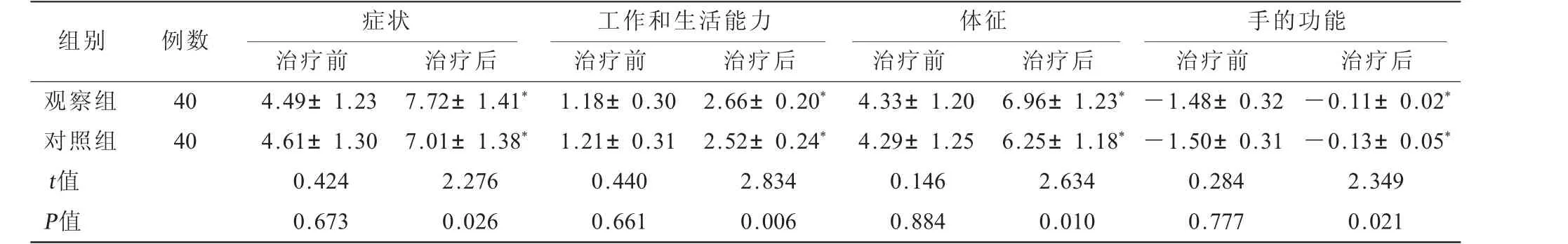

2.4 两组患者症状体征量化评分比较 治疗前,两组患者田中靖久颈椎病症状量表20分法中各维度评分比较差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组患者上述维度评分均升高,且观察组明显高于对照组(P<0.05),见表4。

表2 两组患者疼痛评分比较(±s) 单位:分

表2 两组患者疼痛评分比较(±s) 单位:分

注:PRI=疼痛评级指数,VAS=视觉模拟量表,PPI=现有疼痛强度;与同组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例数 PRI VAS治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 40 12.77±3.25 4.06±1.32* 5.71±1.56 2.73±0.86* 3.93±1.01 1.52±0.39*对照组 40 12.69±3.30 5.03±1.50* 5.62±1.51 3.19±0.91* 3.98±1.05 1.76±0.43*t值 0.109 3.070 0.262 2.324 0.217 2.615 P值 0.913 0.003 0.794 0.023 0.829 0.011 PPI

表4 两组患者症状体征量化评分比较(±s) 单位:分

表4 两组患者症状体征量化评分比较(±s) 单位:分

注:与同组治疗前比较,*P<0.05。

组别 例数 症状 工作和生活能力 体征 手的功能治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 40 4.49±1.23 7.72±1.41* 1.18±0.30 2.66±0.20* 4.33±1.20 6.96±1.23*-1.48±0.32-0.11±0.02*对照组 40 4.61±1.30 7.01±1.38* 1.21±0.31 2.52±0.24* 4.29±1.25 6.25±1.18*-1.50±0.31-0.13±0.05*t值 0.424 2.276 0.440 2.834 0.146 2.634 0.284 2.349 P值 0.673 0.026 0.661 0.006 0.884 0.010 0.777 0.021

3 讨论

颈部肌肉疼痛患者一般无颈椎器质性病变,以颈部肌肉疼痛、僵直为主要临床表现,属颈肌劳损综合征,其发病多与不良生活习惯及长期伏案工作有关,由于颈部肌肉长期缺乏收缩运动,局部血液循环减慢,产生慢性炎症,引起肌纤维变性,肌肉痉挛、粘连,使局部神经血管受牵拉或压迫导致[12]。传统中医认为,颈肩部疼痛多由湿、寒、风入侵致使气血运行不畅、经络受阻所致,因此治疗以舒筋活络,祛寒止痛,调整阴阳为主。

本研究发现,观察组治疗总有效率高于对照组(P<0.05),观察组PRI、VAS、PPI评分明显低于对照组(P<0.05),这说明抑强扶弱推按手法治疗颈部肌肉疼痛疗效显著,患者疼痛情况有显著缓解。推拿按摩是中医治疗关节肌肉疾病常用的方法之一,临床上常用的推拿手法主要包括穴位点按、循经推拿等,传统推拿手法虽有一定的疗效,但对肌肉疼痛治疗多以痉挛肌群为主,对相应拮抗肌群的治疗甚少,或者虽有操作,但未能采用辨证施治原则,对不同肌群采用不同的原则与手法,可能导致痉挛、疼痛加重;除此之外,颈椎疼痛患者因肌肉长期处于强直紧张状态,肌纤维伸缩功能存在一定程度的障碍,传统推拿手法忽略了提高肌力,或因未采取合理按摩手法,影响患者主动运动能力[13]。本研究观察组采用抑强扶弱手法推按,一方面采用较为柔缓的手法推按患者颈肩部痉挛肌群,另一方面以重着手法按摩拮抗肌群,通过交互抑制,缓解肌肉痉挛的同时改善患者肌纤维伸缩能力,增强肌肉力量。中医中有“阳明虚则宗筋纵”的说法,抑强扶弱推按手法所循阳明经多主宗筋、主气血,阳明与四肢、肌肉等关系密切,肌肉能够正常发挥作用依赖于阳明经气的充养,抑强扶弱手法循经按摩可补益阳气,行气导滞,扶正祛邪,调和阴阳;另选取百会、风池、肩井等穴进行穴位点按,其中百会穴为手足三阳、督脉、足厥阴交会之处,百病皆治,故名百会,按摩此穴位可宁心安神,开窍醒脑;风池穴出自《灵柩·热病》,属足少阳胆经,按压此穴位可治颈项强痛,达醒脑安神之效;肩井穴位于肩上凹陷处,按压此处可舒筋活络,理气止痛,清热散结。通过以上抑强扶弱手法循经按摩,轻柔按摩痉挛肌群,重力按摩拮抗肌群及与穴位点按相结合,共同作用于患者肩颈部位肌肉,达到疏通经络,增强肌肉力量,平衡阴阳的功效[14],因而临床疗效明显,患者疼痛情况得到缓解。

本研究还发现,观察组患者颈椎功能及症状体征量化评分均优于对照组,这说明抑强扶弱推按手法可改善患者颈椎功能,减轻疼痛、肌肉强直、麻木等不适症状,可帮助患者恢复正常生活及工作。颈部肌肉疼痛患者颈项部斜方肌、肩胛提肌、冈上肌等肌肉长时间处于强直紧张状态,拮抗肌力下降,对于此类肌肉疾患者,应重视对拮抗肌的推按手法,以提高拮抗肌力,缓解疼痛。抑强扶弱推拿法以“调和阴阳经脉,刚柔相济”为理论基础,循阳经采用重着手法,以调节阴阳,使颈肩部痉挛肌与拮抗肌力量相互平衡协调,从而改善颈椎功能,此种疗法将中医“阴阳平衡”与运动控制学中“交互抑制”理论相结合,在传统推拿按摩手法基础上进行了调整与补充,因而取得了更好的康复治疗效果。另外,关节、肌肉活动时,屈肌肌群与伸肌肌群相互抑制才能使运动协调,避免出现痉挛或过伸的情况,抑强扶弱推拿手法对痉挛肌用轻缓手法以放松肌肉,减轻痉挛,对拮抗肌用重着手法以兴奋肌群神经冲动,增强肌肉伸缩能力,增加对痉挛肌屈曲的抑制作用,促进颈部肌肉功能逐步恢复正常[15],因而患者症状减轻,颈椎功能有所恢复。

综上所述,抑强扶弱推按手法治疗颈部肌肉疼痛临床疗效显著,患者疼痛情况、临床症状与体征有明显缓解,并且颈椎功能有所改善,是一种有效、安全的治疗方式。

——稳定身体的“磐石”