《公共关系学》“课程思政”教学改革与实践

文/徐慧丽

2020年,教育部印发的《高等学校课程思政建设指导纲要》提出,课程思政建设要在所有高校、所有学科专业全面推进,围绕全面提高人才培养能力这一核心点,围绕政治认同、家国情怀、文化素养、宪法法治意识、道德修养等重点优化课程思政内容供给,提升教师开展课程思政建设的意识和能力,系统进行中国特色社会主义和中国梦教育、社会主义核心价值观教育、法治教育、劳动教育、心理健康教育、中华优秀传统文化教育,坚定学生理想信念,切实提升立德树人的成效。[1]

一、“课程思政”的内涵

课程思政不等同于思政教育,实质是一种课程观,是指以构建全员、全程、全课程育人格局的形式而将各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。课程思政也绝非简单的给予学生心灵鸡汤,它是将高校“立德树人”根本任务融入课程教学的各个环节、各个方面,实现“随风潜入夜,润物细无声”的教与学的互相适宜。[2]

二、《公共关系学》课程思政元素的发掘与拓展

公共关系是一个组织与公众之间的传播管理,目的是建立一种与这些公众互相信任的关系。其对象是公众,手段是传播沟通,在工作方式和原则中,本身就蕴含很多的道德、价值观、社会责任等思政元素,在此基础上,通过对教科书和专业知识进行拓展,可以将课程思政元素系统化、结构化。

(一)发掘知识点中的思政元素

1.诚实守信

公共关系的目标在于塑造良好的组织形象,而形象的本质是信誉。诚实守信是公共关系的基本信条,也是危机公关的原则之一。社会中涉及诚信公关的正反案例不胜枚举,笔者讲解了步步高原总裁段永平“为了一个承诺,我损失了800万”的故事,学生纷纷点赞这种一诺千金的珍贵品质,同时对比了三星手机、冠生园、携程旅游等公司出尔反尔的案例,体会到了“事实在先,公关在后”的原则,也加强了对诚实守信的认识。

2.责任与担当

公共关系强调企业作为“社会公民”,应该重视并承担社会责任。如果只顾经济利益,忽视社会责任,则会失去公众信任,形象受损。汶川大地震时,王老吉捐款1亿元成就了“要捐就捐1个亿,要喝就喝王老吉”的美名,我们也看到了更多的企业慷慨解囊,更富有社会责任感。而在组织遭遇危机时,主动承担责任才能够让公众看到组织的诚意,渡过难关,恢复组织的信誉和形象。责任与担当是企业良好形象塑造的要素,也是当代大学生应该具备的优秀品质。

3.真诚待人

公共关系通过传播手段实现组织与公众的双向沟通,真诚地传播信息才能够获得公众的信任和支持。在公关危机的处理中,真诚沟通要做到诚实、诚恳与诚意,才能够重获公众的信任。笔者组织了“明星慈善,谁更有诚意”的课堂讨论,学习小组对海底捞在“老鼠门”公关危机事件中的沟通技巧进行分析,指出真诚沟通是现代公共关系的根本准则,也是构建良好人际关系的基础。

(二)对课程内容进行拓展

1.整合思政元素模块,启发科学思维方式

在公共关系学的专业知识中,包含着很多哲学的认识观与方法论,教师从不同的专业知识点中发掘共同特质的思政元素,将其整合成多条“思政线”或“思政模块”,与专业理论和知识融合,可以让学生不自觉地形成科学的思维方法。

(1)辩证思维

公共关系将平等互利、追求双赢作为处理公众关系的行为准则,其中蕴含着企业利益与公众利益的辩证统一关系。有些同学认为现在的社会很浮躁,很多企业目光短浅,为了眼前利益不惜牺牲公众的利益。为了让学生更好地理解企业利益和公众利益的辩证关系,笔者给学生播放了央视《对话》节目对马云的专访,阿里巴巴的企业使命是“让天下没有难做的生意”,通过帮助众多中小企业公众解决线上交易难题,阿里从一个创业小企业发展到全球第一大电子商务集团。笔者还把摩拜单车创始人胡玮炜的话引用到课堂上:“我们解决了城市上班族最后一公里出行难题,正是因为我们创造了社会价值,才拥有了巨大的商业价值。”这些案例让学生明白了公关“公”的本质,树立起社会利益为先的理想信念。

公共关系危机既是危险,也是机会,二者的辩证关系可以用老子的“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”来概括,同时结合强生公司“变危为机”的案例进行分析与解读。

(2)系统思维

系统思维也叫整体思维,是用系统的眼光观察和发现世界的一种思维方式。教师可以以原有的课程知识点为基础,有意识地将各个与系统思维相关的知识点结合,构建一个系统思维的“思政线”。

在组织的公关部门设置、公共关系危机处理的“5s”原则和公关策划的系统性原则中,都体现了系统的思维方式,从整体的角度来策划开展公共关系工作。教师可以通过讲授、案例分析、微视频、学生课堂演讲、辩论等多种教学手段启发建立学生的系统思维。

(3)创新思维

创新是公共关系策划的灵魂,创新精神的培养,在于观察积累和创新实践。在公关策划的课程教学设计中,可以有意识地强化学生创新思维的培养。

课堂教学中,笔者列举了B站2020年春晚策划、支付宝新春“集五福”活动、ALS冰桶挑战赛等案例来启发学生的创新思维。课后通过布置策划作业、假期实践、指导学生参加创新创业大赛等方式,积累经验、激发创意。例如,让学生归纳B站热播视频《后浪》的传播策略;对比腾讯与阿里巴巴的宣传文案与公关活动;要求学生在假期拍摄商家的创意宣传文案等,在课堂上把搜集的材料进行展示和相互点评,让学生形成积累创意的习惯,培养创新思维。

2.提炼故事精神内核,强化道德品质元素

艾维·李是现代公共关系之父,也是公认的第一位职业公关人。因为秉承“公众必须被告知”的原则,艾维·李的职业生涯获得了极大的成功。笔者在课堂上,讲解了艾维·李职业生涯的经典故事,着重突出其“讲真话”理念在案例中的应用。这本是一堂枯燥的学科发展史,笔者通过讲故事的方式,成功地吸引了学生的注意力,故事中蕴含着求真务实,批判性思维,毅力与勤奋等正确的价值观和做事方式,潜移默化地影响着学生形成正确的三观。

3.多维度分析反面案例,塑造正确价值观

案例教学是公共关系学课程的主要教学方法之一,对某些重要知识点,笔者采取正反案例对比分析法,从正面进行引导,并指导学生从方法与道德观、社会责任等角度思考,多维度分析反面案例的失败原因,提高辨识能力和社会责任意识。

以公共关系策划的道德性原则的教学为例。笔者组织了一次案例讨论,首先通过戴安娜王妃车祸中volvo分销商的策划案例,使学生理解道德性原则是指策划要正确把握公众心理和社会道德底线。然后组织学生分析反面案例,学生们分享了“快手主播做假慈善”“一个出身寒门的状元之死”、“一个武汉女生的真实日记”等案例,既拓宽了师生的视野,也在讨论中培养了学生对道德品质的认知。

4.讲好中国故事,培养家国情怀

公共关系虽然发源于美国,但在中国古代就有了大量经典的公共关系理论与实践案例,如“水能载舟亦能覆舟”的理论,“三顾茅庐”、诸葛亮舌战群儒等故事;现代中国的政府公关起步较晚,但在国家公关中,有大量的中华优秀传统文化元素的传播;在抗震等救灾事件中,中国政府的公关行为可圈可点。通过这些中国故事的拓展,帮助学生增强制度自信与文化自信,激发爱国热情。

学生们分享了自己印象深刻的一些案例:汶川地震中政府救灾的一系列举措、70年国庆大阅兵中观众的热泪盈眶、外交部发言人耿爽的系列金句等。通过讨论,学生们感受到了国家政府的担当,体会到了中国公民的自豪感。有一位同学总结:“爱之深,责之切。我们批评政府,不是不爱国,是希望国家能够做得更好,这是最深沉的爱”。评论引起了大家的情感共鸣,极大地激发了同学们的爱国热情。

三、《公共关系学》“课程思政”教学改革的实施路径

(一)设置课程思政目标

在充分挖掘与拓展课程思政元素的基础上,在原课程目标中增加思政目标,并将目标体现在教学大纲中。根据公共关系学的课程内容和特点,结合以往的教学经验、总结和反思,将具备爱国主义情怀、良好的职业道德素养和社会责任感、掌握科学的思维方式和正确处理人际关系等思政目标写入教学大纲,并细化到各章节目标中。另外,还可以将课程目标与专业人才培养目标相结合,制定具体的“专业思政”目标。如《公共关系学》是市场营销专业的必修课,可将市场营销专业的人才培养目标特色与课程思政目标融合。

(二)丰富教学方法与手段

除了传统的课堂教授外,教师还可通过:查(学生自行查阅收集资料)、演(学生课堂汇报、情景模拟)和做(组织学生参与公关调研等实践、制作课件和视频)等方式,使学生提高参与感,加强体验,在行为锻炼和情感体验中达到德育的目的。

以公共关系危机管理为例,教师教授完相关理论知识后,模拟情景:在竞争对手的恶意攻击下,A公司的形象严重受损,如何应对危机?小组成员分别扮演总经理、公关经理、公关人员、媒体记者等,拟定危机应对预案,模拟危机处理过程。在讲查演做的过程中,学生领会到了居安思危的意识,学会使用辩证思维看待危机,使用系统思维和创新思维制定危机应对方案,在与新闻媒体的沟通过程中,体会到了真诚沟通的重要性,感受到积极承担责任是化解危机的关键。

(三)拓展教学时间与空间

一是学校内外结合。以“产学研”平台为基础,校企共同探讨育人目标和育人模式;鼓励企业导师进课堂,将企业对人才的素质要求融入到教学中。

二是课堂内外结合。鼓励学生参加校内社团活动、社会实践和各类学科竞赛,将思政教育与第二课堂结合起来,通过学生自主参与,实现德育的多渠道融合。

三是线上线下结合。教师可使用微课、视频、动画、图片、PPT等教学资源,依托线上教学平台,实现线上线下混合教学。将课程思政体现在课前、课中和课后环节,提高学生的学习兴趣。

(四)改革考核评价方式

过去单一的考查专业知识的掌握情况的评价方法已经不能适应课程思政教学改革的需求,应该向学生回答、评价问题的情况和学生思政收获的情况等方向进行延展,探索建立更完善的考核评价制度。

将终结性考核与过程性考核相结合,提高过程性考核所占的比重。其中过程性考核可以从:学生完成的心得体会与方案、观察记录学生的思维状态、逻辑思维应用、观点输出、讨论的贡献度等方面来及时记录与评价。课程过程考核评价项目如表1所示。

表1 《公共关系学》课程过程性考核评价项目

(五)提高教师个人素养

“课程思政”改革是否能顺利推进并取得良好效果,关键在于教师的德育意识与素养。教师应提高自身的知识与道德修养,学高为师,身正为范。教师只有具备让学生敬重的学问与品行,才能以自己的理想信念、道德情操、扎实学识和仁爱之心,通过自己的言传身教,让学生耳濡目染。

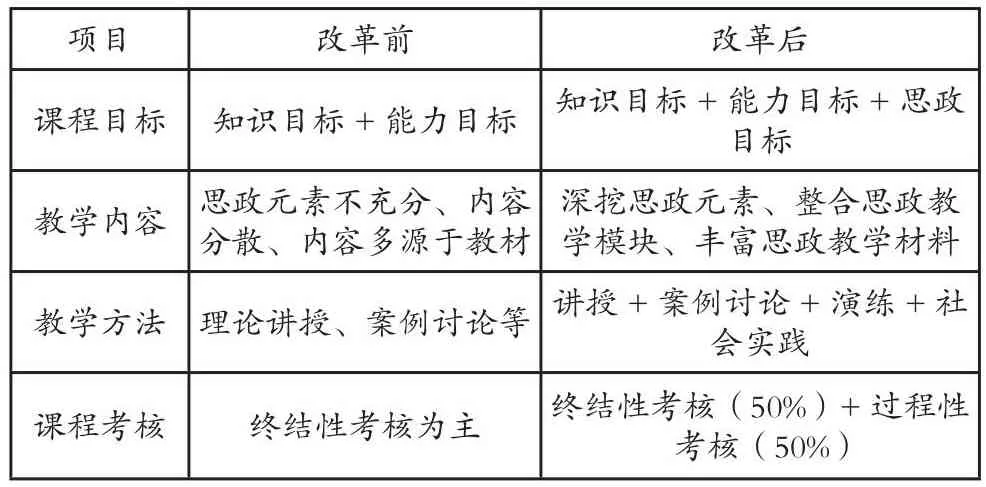

表2 《公共关系学》“课程思政”教学改革前后对比

好的思想政治工作应该像盐溶解到食物中,自然而然吸收。不同课程的课堂教学,都要有机地融入思政元素,让价值引导成分在课程设计和课堂教学中如盐在水,达到春风化雨、润物无声的育人效果。