浙江沿岸水域软体动物群落结构分析

卢占晖 周永东 朱文斌 徐开达

(浙江省海洋水产研究所浙江省海洋渔业资源可持续利用技术研究重点实验室;农业农村部重点渔场渔业资源科学观测实验站, 舟山 316004)

软体动物是海洋生态系统重要组成部分之一[1],在整个生态系统的能量流动和物质循环中均起着十分重要的作用。软体动物的群落组成与结构变化对自然环境和人类干扰极为敏感, 某些种类是监测海洋生态环境变化的良好指示生物[2]。目前, 关于中国近海海域软体动物种类组成、分布特征、资源密度及生态特征等方面的研究, 主要集中在浙江沿岸岛礁区的潮间带海域[3—6]和胶州湾、南黄海、福建沿海及北部湾沿海[7—10]等黄海和南海海域, 而对于浙江乃至东海沿岸海域方面的专门研究尚未见报道。

浙江沿岸水域受台湾暖流、黄海冷水团、苏北沿岸水及长江冲淡水等水系与海流的共同影响,且沿岸岛屿众多, 使各水系和海流充分交流。该海域饵料生物丰富, 营养盐类浓度高, 是包含软体动物在内的多种海洋生物的索饵育幼和产卵场[11]。本研究以浙江沿岸水域为研究对象, 基于2019年全年4个航次浙江沿岸水域资源定点调查所得数据资料, 研究分析了软体动物群落的种类及优势种组成、群落多样性、资源密度分布特征和外在因子对整体群落组成与结构的扰动等内容, 系统阐述了浙江沿岸软体动物群落结构特征及其季节变化。通过此研究, 能够提升对浙江沿岸水域乃至整个东海大陆架软体动物最新资源与群落变化的认识水平, 同时能够丰富和完善浙江沿岸乃至整个东海海域软体动物生物多样性的基础资料。

1 材料与方法

1.1 数据来源

本研究数据源自2019年1月(冬季)、4月(春季)、7月(夏季)和11月(秋季)进行的“浙江渔场渔业资源动态监测调查”课题。调查站位的分布见图 1,共计87个站位。为便于进行空间特征分布的描述,将目标海域分为北部(29°30′N以北, 1—38号)、中部(28°30′—29°30′N, 39—62号)和南部(28°30′N以南, 63—87号)三个区域。调查船为群众单拖网渔船, 主机功率202 kW, 总长38 m, 船舶总吨位150 t。调查网具网口拉直周长50 m, 网身拉紧长度48 m,网囊最小网目尺寸25 mm, 上纲长30 m, 下纲长38 m。各站位在平均拖速3 kn条件下拖曳1h。所捕获样品随机采样1箱(20 kg), 若不足1箱则全部取样。在实验室分析过程中, 以《中国海洋生物名录》[12]为主要参考依据, 将各渔获种类最大限度地鉴定到最小分类单元, 并测定各个种类的尾数与生物量。依照《海洋调查规范(GB/T 12763.6—2007)》[13]开展以上海上调查与实验室分析工作。

图1 浙江沿岸海域调查站位分布图Fig. 1 Location of sampling stations in the Zhejiang coast area

1.2 分析方法

优势种研究海域软体动物群落优势种和常见种根据相对重要性指数(IRI)的大小确定[14], 公式为:

式中,F%为不同种类出现站位数与总站数的百分比;W%为不同种类生物量占总生物量的百分比;N%为不同种类的尾数占总尾数的百分比。根据不同软体动物IRI值的大小, 确定某一种类在群落内的重要性。本研究将IRI在500—1000的软体动物定义为常见种, IRI>1000的软体动物种类定义为优势种[15]。

资源密度本研究采用资源密度面积法[16]对目标水域软体动物资源密度进行计算。其公式为:

式中,di为i站位的资源密度(kg/km2),Yi为i站位的渔获生物量(kg);Si为调查网具在i站位的扫海面积(km2);E为逃逸率[依据采样网具(单拖网)的结构],渔具渔法特征、软体动物生活习性与栖息水层, 综合相关研究报告逃逸率E的取值依据[16—18], 本研究选取的逃逸率为0.2—0.5其中, 螺类和贝类的逃逸率均为0.2, 头足类的逃逸率为0.5);Ti是拖曳时间(1h),V是拖曳时的平均拖速(3 kn),L为拖网时的有效网口宽度(8×10-3km)。

多样性指数本研究中软体动物群落的多样性指数根据以下计算公式进行确定[16,19], 种类丰富度指数D:

香农威纳(Shannon-Wiener)多样度指数H′:

种类均匀度指数J′:

式中,N代表某一站位软体动物总个数,S代表某一站位软体动物总种类数,Pi代表某一站位第i种种类的个体数占软体动物总个体数的百分比。

物种相似性指数采用Jaccard群落相似性系数(Js)[20]衡量不同季节间软体动物物种间的相似性, 其计算公式为:

式中,α为第1季节软体动物群落中出现的物种数,b为第2季节软体动物群落中出现的物种数,c为2个季节共有的物种数。

群落季节更替指数和迁移指数采用群落季节更替指数和迁移指数研究目标海域软体动物群落的季节变动趋势[21]。其公式为:

式中,R代表整年调查水域均出现的软体动物定居种类数量,C代表本季节新迁入的种类数量,B代表本季节即将迁出的种类数量,A则代表各个季节之间实际出现的种类数量。

根据公式,MI表示整个系统之外两种成分(迁出种类和迁入种类)在软体动物群落中的比例, 在B>C的情况下, 该指数为负值, 代表迁入种少于迁出种, 在B=C的情况下, 该指数为0, 表明群落处于相对平衡的状态;AI可以表征种类交替导致群落稳定性下降的节律, 该指数越小表示稳定性越大, 反之亦然[21,22]。

群落ABC曲线为衡量目标水域软体动物群落受扰动的程度, 本研究采用了ABC曲线中丰度和生物量的K-优势度曲线。若群落处于稳定或者未受干扰状态, 则生物量曲线位于丰度曲线之上;若群落处于不稳定或者严重受干扰状态, 则丰度曲线位于生物量曲线之上; 若群落处于中等干扰状态, 则二条曲线相交。W值作为ABC曲线的统计量,其计算公式为:

式中,Bi和Ai为ABC曲线中种类序号对应的生物量和丰度的累积百分比,S为出现物种数[16,23]。

在上述数据处理过程中, 多样性指数、ABC曲线及W统计量的计算均采用PRIMER6.0进行处理;站位分布图、种类与资源密度空间分布图采用surfer8.0软件进行作图。

2 结果

2.1 种类组成与分布

本次全年4个季节的调查中共采集软体动物种类62种, 隶属于3纲, 10目, 32科。其中, 腹足纲(螺类)出现种类最多, 达30种, 占软体动物总种类数的48.39%; 头足纲(头足类)出现种类19种, 占软体动物总种类数的32.63%; 双壳纲(贝类)出现种类13种,占软体动物总种类数的20.98%。新腹足目出现种类最多, 有17种, 占软体动物总种类数的27.42%, 其次为中腹足目、枪形目和帘蛤目, 种类数分别为15种(24.19%)、12种(19.35%)和6种(9.68%), 其余八腕目(4种)、乌贼目(3种)、蚶目(2种)、异腹足目(1种)、珍珠贝目(1种)和贻贝目(1种)出现的种类均不超过5种(表 1)。

从种类组成的季节分布看, 春季: 该调查航次出现的软体动物种类为47种, 隶属于3纲, 8目, 25科, 为全年4个季节中出现种类数最多的季节。该航次调查的87个站位中, 出现软体动物的调查站位为78个,出现频率为89.66%, 各站位间出现的软体动物种类数最多的站位位于北部调查区域的5号站位, 为12种。春季软体动物种类数的分布呈现由北至南逐渐减少的趋势, 空间分布特征较为明显(表 1和图 2)。

夏季: 该调查航次出现的软体动物种类为40种, 隶属于3纲, 7目, 24科, 为全年4个季节中出现种类数最少的季节。该航次调查的87个站位中, 出现软体动物的调查站位为75个, 出现频率为86.21%, 各站位间出现的软体动物种类数最多的站位位于中部调查区域的43号站位, 为8种。夏季软体动物种类数的分布特征与春季相反, 呈现由北至南逐渐增加的趋势, 且外侧调查站位出现种类数明显高于内侧调查站位, 空间分布特征较为明显(表 1和图 2)。

表1 浙江沿岸海域软体动物群落种类组成及其出现频率Tab. 1 The species component and frequency occurrence of molluscs community in the Zhejiang coast area

续表1

秋季: 该调查航次出现的软体动物种类为42种, 隶属于3纲, 9目, 25科。该航次调查的87个站位中, 出现软体动物的调查站位为67个, 出现频率为77.01%, 各站位间出现的软体动物种类数最多的站位位于北部调查区域的21号站位以及南部区域的67号站位, 均为11种。秋季调查海域软体动物种类分布的空间分布特征不明显, 即各站位间出现种类数的变化幅度较小, 仅在个别站位采集到种类数较多的软体动物(表 1和图 2)。

冬季: 该调查航次出现的软体动物种类为43种, 隶属于3纲, 7目, 25科。该航次调查的87个站位中, 出现软体动物的调查站位为81个, 出现频率为93.10%, 各站位间出现的软体动物种类数最多的站位位于北部调查区域的5号站位和中部区域的48号站位, 均为13种。冬季不同站位出现软体动物种类数的高值区主要集中在调查海域的北部外侧区域, 即冬季调查海域软体动物种类数的空间分布呈现北部高, 中南部低的趋势(表 1和图 2)。

图2 浙江沿岸海域软体动物种类空间分布Fig. 2 The space distribution of molluscs species in the Zhejiang coast area

2.2 优势种与常见种

采用相对重要性指数来确定不同种类在群落中的重要性。根据“材料与方法”中的规定(表 2):春季软体动物群落的优势种为长蛸1种, 该种类采集到的尾数占软体动物总尾数的3.51%, 生物量占软体动物总生物量的28.22%, 春季软体动物群落常见种为褐管蛾螺、棒锥螺、双喙耳乌贼和习见蛙螺4种; 夏季软体动物群落的优势种为剑尖枪乌贼、棒锥螺和多钩钩腕乌贼3种, 以上3种种类采集到的尾数占软体动物总尾数的74.21%, 生物量占软体动物总生物量的56.58%, 常见种为长蛸1种; 秋季软体动物群落的优势种为多钩钩腕乌贼1种, 该种类采集到的尾数占软体动物总尾数的33.89%, 生物量占软体动物总生物量的11.39%, 秋季软体动物群落常见种为棒锥螺和习见蛙螺2种; 冬季软体动物群落的优势种为双喙耳乌贼、长蛸和棒锥螺3种,以上3种种类尾数占软体动物总尾数的62.06%, 生物量占软体动物总生物量的53.37%, 冬季软体动物群落无常见种。

表2 浙江沿岸海域软体动物群落优势种与常见种组成Tab. 2 The dominant and common species component of molluscs community in the Zhejiang coast area

在调查海域的软体动物群落中, 无全年四个季节或者三个季节均出现的优势种。长蛸为春季和冬季两个季节的共有优势种, 多钩钩腕乌贼为夏季和秋季两个季节的共有优势种, 棒锥螺为夏季和冬季两个季节的共有优势种。而剑尖枪乌贼(夏季)和双喙耳乌贼(冬季)仅作为一个季节的优势种出现。总体来看: 调查海域全年软体动物群落的优势种与常见种的种类数共有7种, 且全年软体动物群落中无优势度值(IRI)>3000的绝对优势种, 优势种的季节变化差异较大。

2.3 资源密度

全年4个航次调查中共采集软体动物102072 ind.,生物量1154.68 kg, 平均个体生物量11.31 g, 4个航次调查总站位数为348个, 其中出现软体动物的站位数有301个, 出现频率86.49%。4个季节软体动物平均资源密度的大小依次为夏季>秋季>春季>冬季(图 3)。

图3 浙江沿岸水域软体动物资源密度的季节分布Fig. 3 The resource density seasonal distribution of molluscs in the Zhejiang coast area

春季: 软体动物平均资源密度为132.11 kg/km2,最大值出现在南部海域70号站位, 为623.81 kg/km2,最小值出现在北部海域的16号站位, 为0.06 kg/km2;根据不同站位之间资源密度的空间分布(图 4), 目标水域软体动物资源密度的高值区主要集中在调查海域的中南部区域, 即29°00′N以南海域, 且外侧调查站位的资源密度明显高于内侧调查站位, 空间分布特征较为明显。

夏季: 软体动物平均资源密度为415.09 kg/km2,为全年最高值, 其最大值出现在中部海域的56号站位, 为3062.28 kg/km2, 最小值出现在北部海域的26号站位, 为0.90 kg/km2; 根据不同站位间资源密度的空间分布状况(图 4), 整个调查海域软体动物资源密度的高值区主要集中在调查海域的南部区域, 即28°30′N以南海域, 空间分布特征较为明显。

秋季: 软体动物平均资源密度为168.06 kg/km2,为全年次高值, 其最大值出现在北部海域的21号站位, 为1783.53 kg/km2, 最小值出现在南部海域的63号站位, 为2.00 kg/km2; 根据不同站位之间资源密度的空间分布(图 4), 目标水域软体动物资源密度空间分布呈现中间低, 南北高的趋势, 空间分布特征较为明显。

冬季: 软体动物平均资源密度为104.51 kg/km2,为全年最低值, 其最大值出现在北部海域的5号站位, 为882.94 kg/km2, 最小值出现在北部海域的15号站位, 为0.05 kg/km2; 根据不同站位间资源密度的空间分布状况(图 4), 整个调查海域软体动物资源密度的呈现中间低, 南北高的空间分布特征。

图4 不同季节间浙江沿岸海域软体动物资源密度的空间分布Fig. 4 The resource density seasonal spatial distribution of molluscs in the Zhejiang coast area

2.4 群落多样性

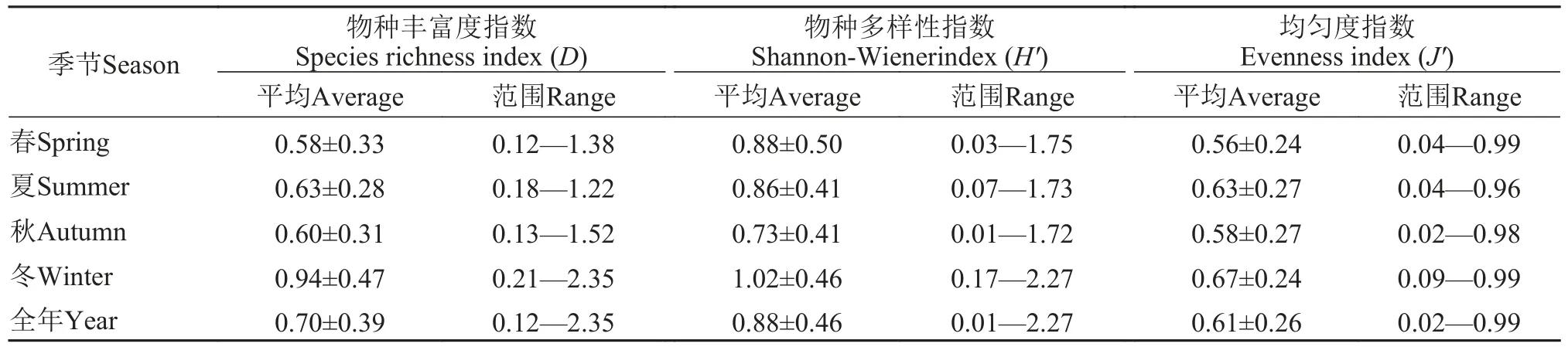

根据计算结果, 各季节的丰富度指数(D)以冬季最大, 其余3个季节变化幅度较小; 物种多样性指数(H′)以秋季最小, 冬季最大; 均匀度指数(J′)则是春季最小, 冬季最大。采用单因子方差分析可得:目标海域软体动物群落多样性指数全年四个季节的差异均呈不显著(P>0.05)状态(表 3)。

表3 浙江沿岸水域软体动物群落多样性指数的季节变化(均值±标准差)Tab. 3 Seasonal changes of molluscs community diversity indices in the Zhejiang coast area (mean±SD)

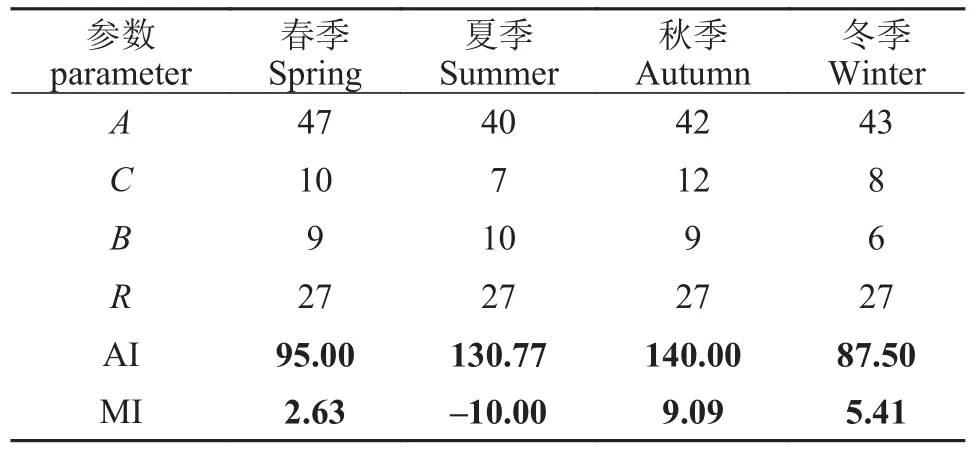

2.5 群落季节更替及季节间相似性

不同季节研究海域全年四个季节均出现的种类数(R)、移入种类数(C)、移出种类数(B)、各季节出现的种类数(A)、迁移指数(MI)及更替指数(AI)见表 4。根据不同季节更替指数的数值大小,春冬2个季节的群落结构相对较为稳定, 秋季的稳定性最差; 根据不同季节迁移指数的数值大小,春、秋及冬三个季节软体动物种类迁入数量大于迁出数量, 仅夏季软体动物群落种类数迁出量超过迁入量, 春季迁移指数(MI)最接近0, 说明春季软体动物群落最为接近动态平衡, 这与更替指数(AI)变化趋势相一致。

表4 浙江沿岸水域软体动物群落季节更替指数和迁移指数Tab. 4 Alternation and migration indexes of molluscs community in the Zhejiang coast area of each season

浙江沿岸海域相邻季节Jaccard相似性指数变化为57.69%—76.47%, 表明研究海域不同季节软体动物物种相似性变化较大。其中, 春、冬季相似性指数最高, 而夏、秋两季相似性指数最低(表 5)。

表5 浙江沿岸水域不同季节软体动物群落相似性指数Tab. 5 The Jaccard similarity indexes of molluscs community among various seasons in the Zhejiang coast area

2.6 ABC曲线

4个季节的ABC曲线的趋势如图 5所示。所有4个季节软体动物群落的生物量优势度曲线与丰度的优势度曲线均相交。4个季节W值变化范围为-0.064— -0.025。4个季节的W统计值均为负值。根据Warwick和Clarke 的理论, 4个季节软体动物群落均处于中等干扰(或不稳定)的状态, 但春季软体动物群落受到的外界干扰相对最低。

图5 浙江沿岸海域软体动物群落的ABC曲线以及W统计值(▽. 生物量; △. 丰度)Fig. 5 ABC curves and W value of molluscs community in the Zhejiang coast area (▽. Biomass; △. Abundance)

3 讨论

3.1 调查网具的选择

调查网具的选择往往会在一定程度上影响包括软体动物在内的海洋生物群落的种类组成、多样性及资源密度等, 单一的采样网具很难捕获到研究海域的所有软体动物。以往对于软体动物群落结构的研究[20], 采用的调查网具主要为2种, 其一为箱式采泥器, 采样面积一般约为0.05—0.1 m2[8,24,25],另一种采样网具则为三角拖网(阿氏拖网), 网口宽度一般约1.0—1.5 m[9,10]。前一种网具优点在于对于浅底层的埋栖软体动物的采集效果较好, 其缺点在于覆盖的点位区域小, 难以捕获个体较大的软体动物, 且对于某些游泳能力较强的软体动物(主要为头足类)的捕获率几乎为0; 后一种采样网具虽说在采样的机动性能上大为增强, 对游泳能力强的目标生物的捕获能力有所增强, 却又不能兼顾浅底层的埋栖软体动物。本次调查所采用的为单船底拖网, 其网口宽度达到8.0 m, 采样时平均拖速3 kn, 无论从采样站点的覆盖面积和水层、对于游泳能力强、个体质量大物种的捕获能力均较上述2种常见采样工具大幅提高, 唯一的缺点仍在于对于某些小个体的埋栖生物采样能力较弱, 但仍可更为准确地反映调查区域软体动物种类组成、多样性及资源密度的时空分布特征。

3.2 种类组成及优势种

本次全年4个季节的调查中共采集软体动物62种, 隶属于3纲, 10目, 32科。与浙江沿岸(27种)、舟山庙子湖岛(29种)等同海域岛礁区[3,6]的历史调查资料相比较, 本次调查所捕获的种类数均高于历史数据, 且基本涵盖了浙江近海海域软体动物的主要种类。主要是由于本次调查的范围更为广泛, 捕获外海种类的可能性更大。与邻近海域比较, 本调查出现的种类数高于黄河三角洲水域种类数(45种)[25]、胶州湾海域种类数(51种)[7]和南黄海海域种类数(36种)[8], 但显著低于北部湾海域种类数(125种)[10]和福建沿岸海域种类数(97种)[9], 这也从某种程度上说明温带、亚热带和热带3个不同海域的软体动物种类数呈逐渐增加的态势[26]。从种类数的空间分布特征来看, 目标水域种类数量空间分布呈现南多北少的特征。究其原因, 主要是受到水温升高及黑潮暖流的影响[27], 使得南部区域出现了诸如火枪乌贼、沟鹑螺等更为典型的暖水种, 这与此前的研究结果一致[28]。全年出现的优势种有5种,且群落中无终年优势种, 均为在一个或者两个季节出现, 且优势度数值均不高。这表明浙江沿岸水域软体动物优势种季节间的变化较大, 群落的性质和功能在一年的不同季节受到不同种类的控制。

3.3 资源分布特征

根据调查结果: 浙江沿岸海域软体动物年平均资源密度为204.94 kg/km2, 略低于相同海域底栖软体动物的年平均资源密度(236.00 kg/km2)[29]。浙江沿岸海域软体动物资源密度存在明显的季节变化。其中, 夏季最高, 秋季次之, 冬季最低。究其原因, 其一是由于影响软体动物资源密度高低的种类——棒锥螺、剑尖枪乌贼和多钩钩腕乌贼(3种种类对全年4个航次软体动物的平均资源密度贡献率之和均超过70%), 而以上3种种类均属于暖水性种类, 其资源密度的高低与海水温度尤其是底层温度呈显著的正相关, 即水温越高, 资源密度越高, 海水温度高低的分布也恰好为夏季最高, 冬季最低;其二是因为夏季航次恰好处于“伏季休渔”期间, 调查海域捕捞活动的影响为全年最小, 其资源养护效果最为明显, 平均资源密度则相对最高, 而随着休渔期结束后秋冬汛的来临, 捕捞强度加大, 则资源密度逐渐降低。其资源密度夏高冬低的季节变化在东海头足类[18]和浙江沿海虾类[30]等的研究结果中同样得以印证。

3.4 扰动对群落的季节性影响

采用ABC曲线、季节间相似性指数、季节迁移指数MI及更替指数AI三种方法研究群落外部因素与自身变动对其产生的稳定性影响及动态变化规律。在目标水域, 夏秋两季的更替指数AI相对较高, 同时这两个季节软体动物的出现种类也相对较少, 群落处于相对不稳定状态。冬季和春季与夏秋两季相比, 其AI指数明显变小, 且指数变化幅度较小, 表明冬春两个季节群落的自身变化较小[21]。这一点在季节间相似性指数的变化中同样得以印证(春冬两个季节相似性指数最高)。更替指数AI与迁移指数MI的变化趋势基本相同, 迁移指数MI同样在春冬两个季节更为接近为0, 同样证明这两个季节处于群落处于相对平衡状态。究其原因, 可能是由于春冬两个季节, 以软体动物为主要食物来源的高营养级鱼类(海鳗、带鱼和黄鮟鱇等)[31—33]主要集中在外海做越冬洄游或者在近海海域进行产卵,对沿岸海域软体动物的摄食压力较小, 减少了整个群落受到外界干扰的程度, 从而使得群落处于相对稳定状态。同时, 此趋势表明在水温较高, 外部环境因子变化幅度较大的季节, 由系统之外迁出的种类较多, 迁入的种类相对较少, 而温度低, 环境相对稳定的季节则与此相反[21]。ABC曲线已经被广泛应用于监测干扰对包括软体动物在内的海洋底栖无脊椎动物群落的影响[34—36]。综合分析群落ABC曲线、W统计值及划分标准, 目标水域软体动物生物量与丰度优势度曲线优势难以区分, 数量上占据优势的种类均为平均个体质量较小的种类, 而生物量占优势的较大个体数量下降较多甚至消失,群落整年全部处于中等干扰(不稳定)的状态[21,37]。根据软体动物平均生物体质量, 诸如脉红螺、长蛸及太平洋褶柔鱼等大型种类(平均生物体质量>50 g)的生物量仅占总生物量的8.04%, 而平均体重在10 g以下的小型种类(棒锥螺和双喙耳乌贼等)的个体数则占软体动物总个体数量的82.02%, 此项数据充分支撑了群落处于不稳定(中等干扰)的推断。其主因是海底底质的稳定性是影响软体动物生长、繁殖与分布的基础条件之一, 不同形式的底质不稳定状态及沉积环境的变化都可能对包括软体动物在内的大型底栖生物产生不利影响[10,16,38]。更为主要的是: 对软体动物栖息生境破坏较为严重的拖网作业(单、双拖与桁杆拖虾)生产仍十分活跃, 这些均对软体动物群落的生境构成了较为严重的影响。需要指出的是: 包括软体动物在内的海洋生物群落, 其群落结构与资源分布特征必然受到多种内外部因素的综合影响。但是, 由于本次调查尚存在一定程度的缺陷与不足, 某些非生物及生物因子(如饵料生物丰度、水深、水温、营养盐浓度和沉积物类型[10]等)对软体动物的资源与种类分布特征、与群落结构的关系等未能开展, 待后续进一步研究。