华北地区地下水超采治理十问

——地下水,河湖复苏下的涌动

嘉 宾:赵 勇 中国水利水电科学研究院水资源研究所副所长 正高级工程师

陆垂裕 中国水利水电科学研究院水资源研究所地下水室主任 正高级工程师

何 鑫 中国水利水电科学研究院水资源研究所 正高级工程师

刘 蓉 中国水利水电科学研究院水资源研究所 博士研究生

刘 淼 河北省水利科学研究院 高级工程师

主持人:董林玥 中国水利杂志记者

一位瑞士地下水专家曾说:“华北平原地下水超采的量,大到可以从卫星上监测到。”当时的他可能预料不到,近年来中国正以前所未有的力度和举措持续治理地下水超采。2019 年,水利部、财政部、发展改革委、农业农村部联合印发《华北地区地下水超采综合治理行动方案》,提出“一减、一增”综合治理措施,系统推进华北地区地下水超采治理。2021 年,《地下水管理条例》正式施行,瞄准地下水超采和污染两大突出问题,作出系统安排和刚性约束。随着河湖生态补水、农业节水等治理实践不断深入推进,看不见的地下水,正在被看见。我们看见更多泉眼复涌,看见“华北明珠”白洋淀重现碧波荡漾,看见永定河和京杭大运河百年来的首次“历史交汇”……河湖复苏之下,正是涌动的地下水。

为持续巩固拓展治理成效,2023 年全国水利工作会议提出实施《华北地区地下水超采综合治理实施方案(2023—2025 年)》。地下水从超采减缓到采补平衡,再回归到系统健康的状态,是一个持续而漫长过程。如何更加科学有力有效地开展治理工作,面临一系列需要回答的重大科技问题。在“十三五”国家重点研发计划“京津冀水资源安全保障技术研发集成与示范应用”等重大科研项目的支持下,中国水利水电科学研究院水资源研究所副所长赵勇及其团队通过水循环系统监测试验,开展华北地区地下水治理关键问题研究,并长期跟踪评估治理成效,目前已取得系列成果。本期特别邀请赵勇及团队成员做客《对话》,探寻华北地区地下水超采治理背后的科学逻辑,听他们讲述华北河湖复苏之下的涌动。

中国水利:华北地区是我国小麦、玉米等粮食作物主产区,也是缺水最严重地区。20 世纪70 年代以来,由于人口增加、机井灌溉发展以及城市化进程推进等,华北地区大规模开发利用地下水,随后形成地下水漏斗,引发了一系列生态地质环境问题。如今,国家正采取一系列综合措施治理地下水超采问题。改善并恢复地下水状况,首先需要了解过去,解决“从哪儿来”的问题。请问在地下水大规模开发利用前,华北地区历史常态浅层地下水水位是多少?

赵 勇:受观测资料限制,过去研究讨论华北地区浅层地下水水位,通常认为20 世纪60 年代的数据可基本代表历史常态情况下浅层地下水水位。但根据长序列降雨监测资料,20 世纪50—60 年代是华北地区的丰水期,这一时期年均降雨量约610 mm,超过多年平均降雨量15%。因此,丰水年份还不能反映华北地区历史常态下的地下水水位。

先看这两张图,第一张图1(a),源于1948 年北京大学出版社出版的《华北之农业(四)—以水为中心的华北农业》,书中记载了1945 年左右北京市、天津市、河北省和山东省97 眼浅层地下水埋深,这是可查询到的最早的华北地区浅层地下水埋深系统观测资料,其中华北地区平均埋深为5.4 m,山前平原普遍埋深为6~8 m,最大埋深达到8.95 m。第二张图1(b),是根据《华北平原地下水可持续利用图集》等资料绘制的,1959年华北地区平均地下水埋深为3.9 m,中东部平原区埋深小于3 m,山前冲洪积扇区域为3~5 m,山区边缘局部地区可达5~10 m。

可以看出,1945 年华北地区浅层地下水埋深明显大于1959 年,与20 世纪60 年代相比,1945 年地下水开发利用更为有限,更接近于正常降水年份浅层地下水水位,基本可以反映华北地区历史常态下、没有大规模农业取用地下水时期的地下水埋深情况。

此外,研究还将1980 年地下水埋深与1945 年进行对比分析。华北地区20世纪80年代浅层地下水平均埋深为5.5 m(图1(c)),呈现从山前平原向滨海区逐渐减小趋势,中东部平原埋深普遍为2~6 m,与1945 年埋深分布较为接近。但是山前平原最大埋深已经达到13.8 m,出现了明显的地下水漏斗区,地下水开发利用的影响已经逐步显现。

图1 华北地区不同历史时期浅层地下水埋深

中国水利:华北是我国乃至全世界地下水超采最严重地区之一,形成了大面积地下水漏斗,一度引发地面沉降、海水入侵等问题。这些年华北地区的地下水超采量是多少?通过治理又能恢复或填补多少地下水量?

赵 勇:地下水超采,是由于不合理的开发利用,使得地下水系统的资源、生态、环境等功能遭到破坏,并引发了一系列不良影响。根据地下水埋藏条件,可将地下水超采划分为浅层和深层地下水超采。

对于浅层地下水超采量,常用的计算方法为“水位动态法”,根据浅层地下水水位下降造成的地下水储量亏空估算超采量。但水位下降不一定会破坏生态地质环境,甚至可能产生有利影响,如盐渍化防治,传统方法将这部分开采量也计算为超采量,存在不合理之处。所以我们对这种研究方法进行了改进:建立地下水生态地质环境健康约束的临界水位埋深来判断区域是否发生地下水超采,认为当浅层地下水水位低于生态健康地下水水位下限后,年际间水位下降造成的地下水储存量减少量为浅层超采量。据此估算,华北地区1959—2020 年累计浅层地下水超采量为869亿m3。华北地区浅层地下水循环条件较好,可更新速度快,浅层地下水水位回升后,资源量基本可恢复。

对于深层地下水超采量,从水资源属性来看,构成深层地下水开采量的越流补给量和侧向径流补给量为可更新的补给资源量,因此研究认为深层地下水超采量仅包括动用储存资源量的弹性压密释水量和非弹性压密释水量。深层压密释水量约等于引发的地面沉降体积,根据监测的地面沉降量,估算出截至2020年华北地区累计深层地下水超采量为756亿m3。与浅层地下水相比,深层地下水可恢复性和可更新能力较差,尤其深层地下水开采造成的地面沉降绝大部分是由不可恢复的黏土层骨架压密释水引起的,这部分非弹性的压密释水量在未来水位回升后也很难得到恢复,会导致深层地下水储量永久性损失。基于太沙基有效应力原理,我们研究建立了一维非线性压密释水数值模型,模拟深层承压含水层系统压密释水过程,计算了非弹性压密释水量,发现华北地区深层地下水超采已累计造成不可恢复储量558 亿m3,占深层地下水超采量的74%。

综合浅层、深层超采量计算结果,华北地区1959—2020年地下水累计总超采量为1625亿m3,其中可恢复的地下水超采量为1067亿m3,包括869亿m3浅层和198亿m3深层可恢复超采量,这是今后华北地区地下水超采治理需要并且应该能够填补的亏空量。

中国水利:根据地下水水位变化及模型模拟,计算了华北地区地下水超采量。那么导致华北地区地下水水位变化或者地下水超采的原因是什么?

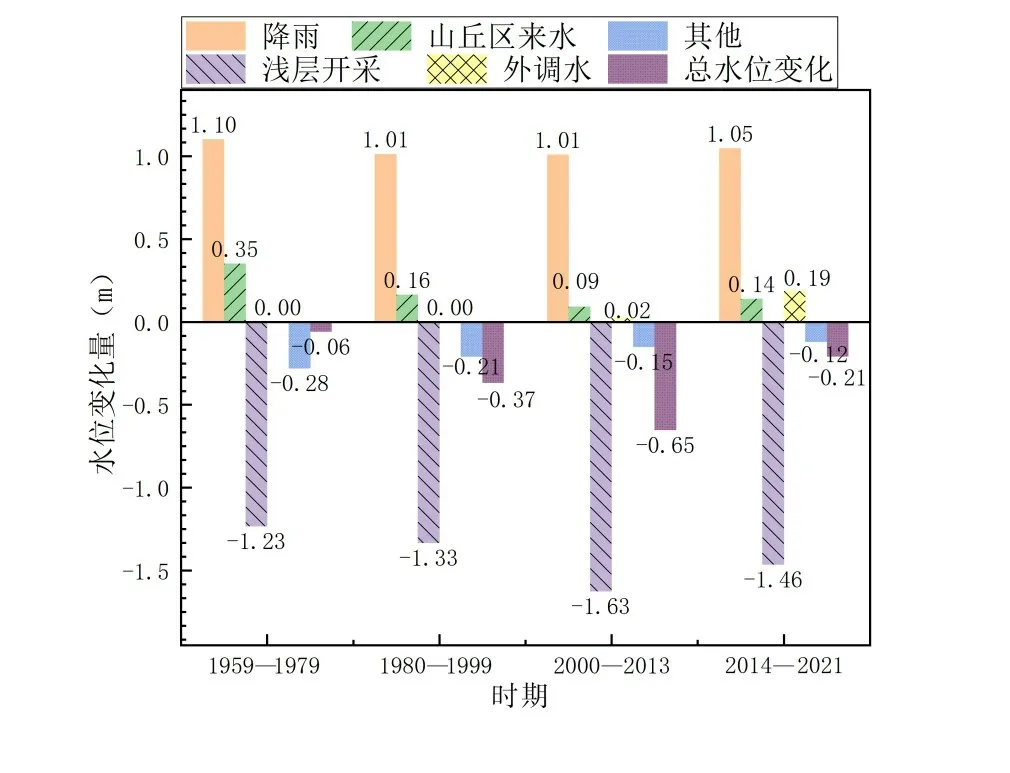

刘 蓉:自然条件下,地下含水层是一个补给和排泄动态平衡的过程;受到人类活动影响,地下水补给和排泄通量都会发生变化,当排泄量大于补给量时就会出现地下水超采问题。影响华北地区地下水补给和排泄通量的主要因素包括地下水开采量、降雨量、山丘区来水量和外调水量等。我们研究分析了1959 年以来这四大因素的变化态势,评价了四大因素变化对1959 年以来浅层地下水水位变化的影响(图2)。

图2 影响华北地区地下水水位变化的主要因素及贡献量

2014 年超采治理之前,山前平原浅层地下水水位年均下降0.45 m,这一时期地下水水位下降主要是由于开采量增加、山区来水量大幅度减少,导致地下水排泄量增加而地下水补给量减少。其中,开采量增加导致地下水水位平均每年下降0.24 m,山区来水减少造成地下水水位平均每年下降0.22 m。

2014 年以后,山前平原区浅层地下水水位整体仍处于下降状态,但年均水位下降速度较1980—2013 年减缓0.23 m/a,其中引江、引黄等外调水量增加使得水位下降速度相比治理前减缓了0.17 m/a。

总体来看,不合理的地下水开采是造成地下水水位持续下降的根本原因,2014 年超采治理实施后,地下水开采量有所减少,但对地下水水位下降的贡献依然很大。山区来水减少,一直是被忽视的导致地下水水位下降的重要因素,其对地下水水位下降的贡献仅次于地下水开采量。山区来水减少主要有两方面原因:一是山区土地利用、植被覆盖率变化等造成产流减少;二是水库拦蓄等作用使得进入平原区的地表径流量大幅度减少。近年,外调水量的大幅度增加,使得部分地区的地下水水位止跌回升,才整体扭转了地下水水位持续下降的态势。

中国水利:随着地下水超采综合治理的持续开展,华北地下水水位下降的态势得到初步遏制。水位过高或过低都会对生态环境造成影响,那么华北地区生态健康地下水水位目标是多少?

赵 勇:实现地下水采补平衡,是阶段性目标;填补历史亏空,让地下水水位恢复到生态健康水平才是长远目标。华北地区作为强人类活动典型区域,地下水水位修复目标不仅需要考虑生态环境效应,还需要考虑城市建筑物安全、经济社会可持续发展等问题。

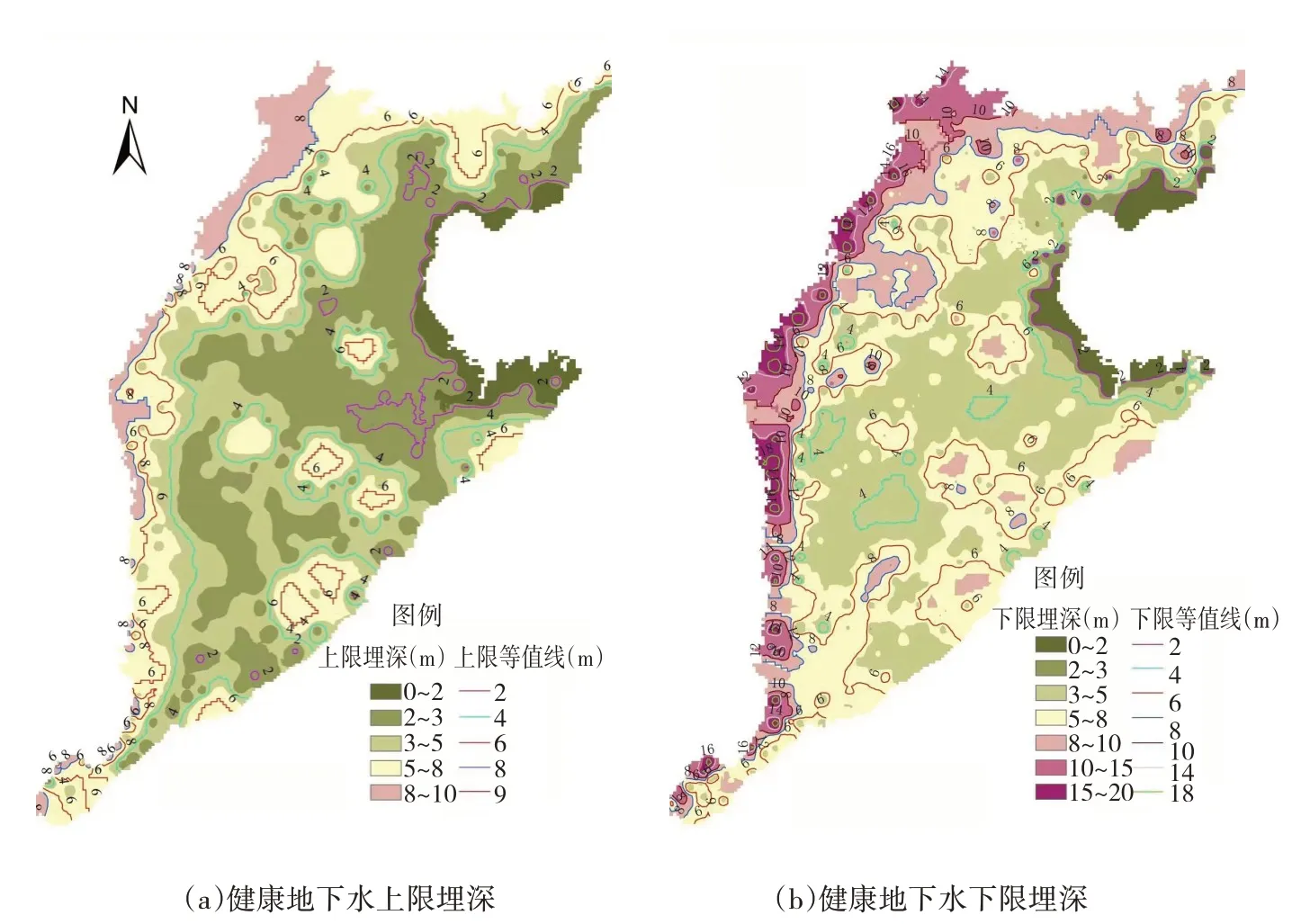

我们综合考虑保障城市建筑物安全、遏制海水入侵、避免盐渍化、维持植被健康、维护河湖补排健康、提供资源最大补给和调蓄地下水库等7 种地下水功能,采用统计分析、实践调查、机理研究等方法,对各功能型生态健康地下水水位临界阈值进行量化,进一步统筹了山前—中部—滨海平原、城市—非城市区以及径流补给区六大空间分区,建立了兼顾地下水多功能属性的空间分布式生态健康地下水水位量化方法。

华北地区浅层地下水生态健康地下水埋深上限和下限空间分布如图3所示,其中上限平均埋深为4.5 m,下限平均埋深为6.5 m。可以发现,华北地区生态健康地下水埋深分布具有显著的空间差异性,从东部沿海向内陆地区,埋深逐渐增大,东部沿海地区生态健康地下水埋深为0~2 m,中部平原区大部分为3~5 m,山前平原区为8~20 m,城区所在区域为6~10 m。

中国水利:可以看出,生态健康地下水水位不仅是地下水水位修复的目标,也是对现状地下水水位健康程度诊断的重要依据。华北地区现状地下水水位距离生态健康地下水水位还差多少?

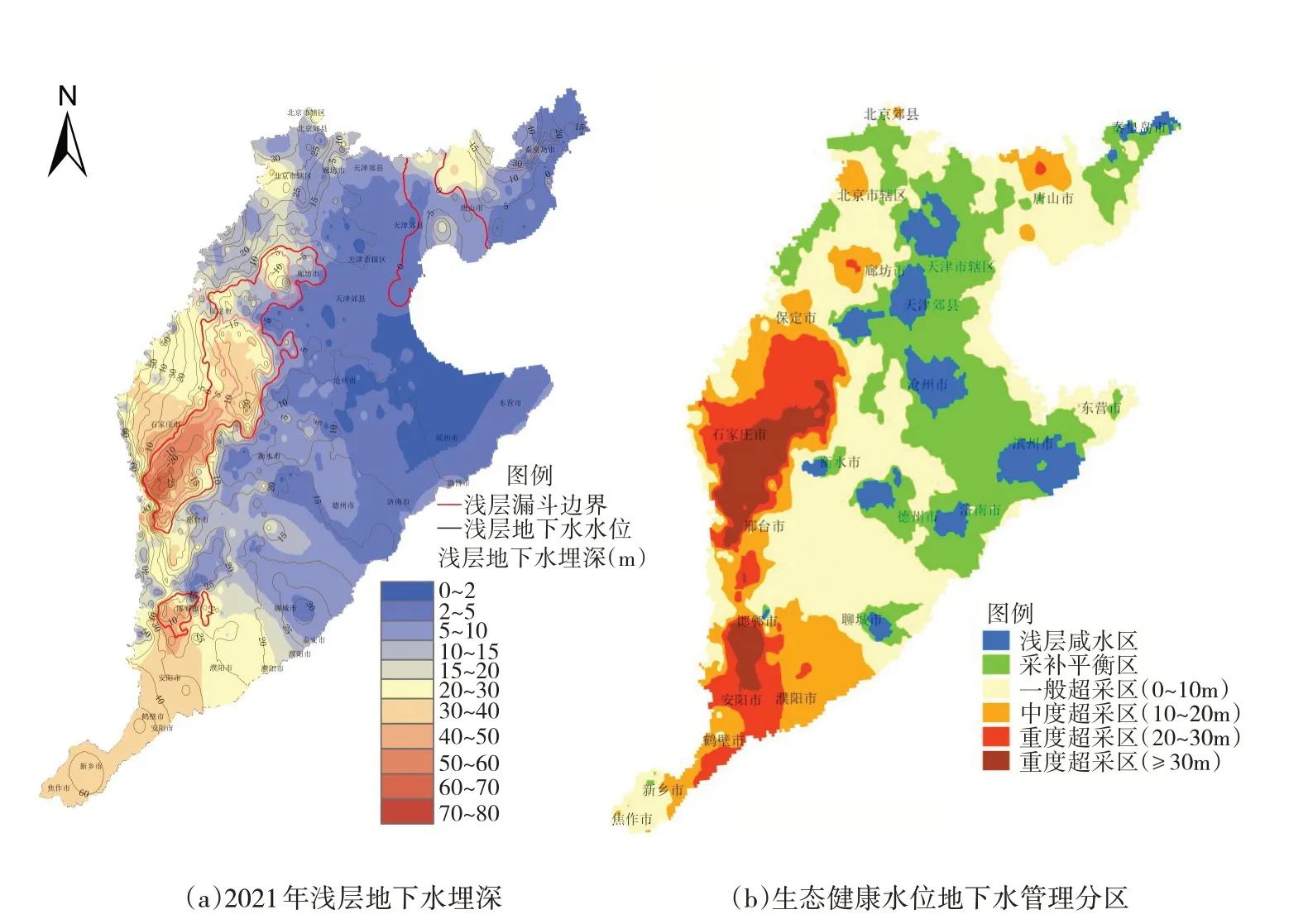

赵 勇:由于历史欠账巨大,华北地区距离恢复到生态健康地下水水位仍有较大差距。我们研究将华北地区现状2021 年年底地下水埋深(图4(a))与生态健康地下水埋深(图3)进行比较,诊断地下水的健康状态。根据超采程度划定治理等级(图4(b)),分为重度超采区、中度超采区、一般超采区和采补平衡区。

图3 华北地区生态健康地下水埋深空间分布图

图4 华北地区现状水位与生态健康水位差值

一是重度超采区。现状地下水埋深低于生态健康埋深20 m 以下的区域,占总面积13.8%,其中低于生态健康埋深30 m 以下的区域占总面积4.7%,部分地区现状地下水埋深较生态健康地下水下限埋深差距高达60 m。这些区域是地下水超采综合治理的重点和难点区域,需要多措并举,建立长效的治理保护机制,尽快扭转地下水水位下降趋势。

二是中度超采区。地下水埋深低于生态健康地下水下限埋深10~20 m 的区域,主要位于保定、石家庄、邢台、邯郸、安阳等山前平原一带,占总面积14.2%,这些区域地下水现状埋深同样不容乐观,应严格限制地下水开采。

三是一般超采区。地下水埋深低于生态健康地下水下限埋深0~10 m,主要位于廊坊、衡水、德州等中部平原一带,占总面积38%,这些区域应适当减少地下水开采,保证地下水水位稳步回升。

四是采补平衡区。地下水埋深处于健康地下水埋深上下限范围之内,主要位于天津、沧州、滨州等环渤海一带,占总面积34%,是较为理想的地下水埋深。相比超采治理前,2021 年采补平衡区占比已经由2014 年的23%增加到34%。

中国水利:华北地区地下水超采治理,任重而道远。农业是地下水的“用水大户”,不少地方采取了一系列农业节水压采措施,比如调整种植模式、休耕、退耕还林还湿、农艺节水等。那么节约下来的水就是减少的开采量吗?田间节水的真实地下水压采效率是多少呢?

何 鑫:农业灌溉是华北地区地下水超采的重要原因。灌溉方式的改变不仅影响地下水开采量,也会通过影响土壤水分运动过程,进而影响地下水入渗补给量,但规划的地下水压采能力及效果评估中,一般认为农业节水措施的压采能力就等于减少的地下水开采量,没有考虑地下水回归量的影响。

为了评价节水灌溉的地下水真实压采效率,研究设置了“雨养”和“灌溉”两种水分处理条件,进行大田试验对比,并采用数学模拟的方法进行分析。

研究发现,灌溉活动明显改变农田土壤水分剖面的分布结构,使得夏季集中降水来临前土壤含水量维持在较高水平,为汛期降水入渗补给奠定了良好的前期土壤含水量条件。与雨养处理相比,开采324 mm/a的地下水用于灌溉,会促进113 mm/a 的地下水补给,地下水真实消耗量为211 mm/a。这就意味着,减少324 mm/a 的地下水开采,只能减少211 mm/a 的真实压采量。这说明,地下水开采量的减少,并不等于全部地下水压采量,扣除由于灌溉促进的地下水入渗补给量,才是真实的地下水压采量。

中国水利:近年,水利部系统推进华北地区地下水超采治理,统筹调度南水北调中线一期工程等,持续开展华北地区河湖生态补水。如何看待目前的治理效果?

陆垂裕:近年,我国高度重视华北地区地下水超采问题,采取了一系列重大举措。早在2014 年,财政部、水利部等四部委在河北省启动了全国首个省级地下水超采综合治理试点;2018 年,将治理范围进一步扩大到山东、山西、河南三省;再到2019 年,以更大的力度持续开展地下水超采综合治理。

为客观评价2014—2020 年地下水超采治理效果,研究采用了中国水利水电科学研究院完全自主研发的分布式地表-地下水耦合模拟模型MODCYCLE,通过设置有和无超采综合治理两种情景,精细化模拟评价京津冀平原区地下水压采效果。通过有和无超采综合治理情景对比分析,结果显示:有超采综合治理情景下,浅层地下水补给量相比无超采综合治理情景每年增加10.06 亿m3,主要来自地表水体的渗漏补给,而排泄量减少8.23 亿m3;深层地下水补给量相比无超采综合治理情景每年减少3.22 亿m3。补给量减小主要是因为在超采综合治理情景下,深层地下水水位发生回升,浅层越流补给量减少;因为开采量减小,深层排泄量相比无超采综合治理情景每年减少8.63 亿m3。由于补排通量发生变化,有综合治理与无综合治理相比较,京津冀平原区每年减少23.70 亿m3的地下水超采量,浅层地下水水位每年少下降/回升0.24 m,深层地下水水位每年少下降/回升0.54 m。

中国水利:2021年海河流域年降雨量高达838 mm,比多年平均偏多59%,华北地区迎来特大丰水年。这场“特大丰水”对地下水水位回升贡献有多大?

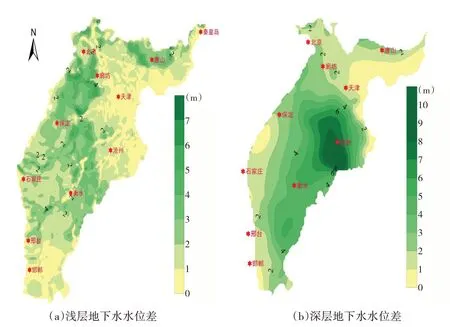

刘 淼:从地下水水位变化角度来看,华北地区地下水超采态势得到了明显遏制,深、浅层地下水水位整体回升明显。但是,地下水水位变化是补给和排泄两方面共同作用的结果。为了分析2021 年特大丰水年对地下水水位回升贡献,研究采用了MODCYCLE 模型,设置了两种模拟情景对比分析,一种是2021 年实际降水情况,另一种是假定2021 年为平水年(降雨量533 mm)的情况。

通过比较两种情景的模拟仿真结果,由于2021年实际降雨贡献,华北地区浅层地下水水位多回升了1.74 m(图5(a)),深层地下水水位多回升了2.86 m(图5(b)),其中河北省浅层、深层水位分别多回升1.85 m和3.09 m。

图5 京津冀平原区2021年特大丰水年与等效平水年地下水水位差

中国水利:地下水资源是水资源的重要组成。我们了解到,过去几十年,海河流域水资源急剧衰减,那衰减了多少水量?这些水量去哪儿了?海河流域水资源未来将如何演变?是否会持续影响地下水超采治理?

赵 勇:水资源是在水循环转化过程中产生的,在气候变化和强烈人类活动影响下,海河流域水循环发生了显著变异,突出表现在平原区地下水超采形成土壤深厚包气带和大规模地面沉降,山丘区土石二元介质条件下植被大幅度修复改变了蒸散发和产汇流条件。

根据全国第三次水资源评价成果,与1956—1979 年第一次水资源评价期相比,2001—2016 年水资源评价期地表水资源量减少了166 亿m3,减幅高达58%,远超全国其他一级流域,超过南水北调中线一期工程海河流域规划补水量的3 倍,相当于京津冀经济社会用水总量的2/3。

过去60 年地表水资源衰减了166 亿m3,围绕“水量去哪了”这一问题,我们突破传统气候变化和人类活动两大归因分类模式,分解水循环全过程因素,结合原型观测、定位试验、遥感解析和数值模拟等多手段,识别了十大影响因素历史演变规律,揭示了其对水资源衰减的定量贡献。

一是发现海河流域166 亿m3地表水资源衰减中,降水贡献达49%,但强度明显弱化;植被修复贡献30%,且强度持续增大;地下水水位下降和农田耕作分别贡献12%和9%,影响呈现逐渐降低的趋势。二是发现植被修复、农田耕作、城镇化、人工水面等难以逆转因素贡献大幅度增加,占比从26%增至73%,总贡献达66 亿m3;三是发现2000年以来平原区衰减基本稳定,而山丘区仍未达到拐点。

水资源未来演变预测,关键在于未来水循环场景的准确推演和模拟评价。研究开发了适用于强人类活动影响地区的分布式水循环模型(WACM),提出一套基于“物理机制—数值模拟”的水资源评价方法,模拟预测了十大要素未来场景的变化趋势,预估了2020—2050 年海河流域水资源量及其时空演变特征。

结果显示:与现状水资源量相比,无论未来流域水循环场景如何,只要植被持续修复,山丘区水资源大概率仍将继续衰减10亿~16亿m3,这对华北地区地下水超采治理和南水北调东中线后续工程规模都将产生深刻影响。

中国水利:2023 年全国水利工作会议提出实施《华北地区地下水超采综合治理实施方案(2023—2025 年)》,统筹“节、控、换、补、管”措施,巩固拓展治理成效。对于下一步如何更好地开展华北地下水超采治理工作,您有何建议意见?

赵 勇:地下水超采只是问题的表象,根本原因在于流域水资源承载力不足、水系统整体失衡,因此需要多管齐下、多措并举、系统治理修复。近年,华北地下水超采综合治理采取了一系列措施,成效显著。建议在系统总结经验成效基础上,更加重视以下几方面问题。

一是节水。不仅仅关注用户端技术性节水,而是要全过程的节水,尤其需要在规模、结构和效率层次上深度节水。根据生活、工业和农业需水机理与特点,水资源的需求可分为刚性需求、弹性需求、奢侈需求三个层次,要探索建立需求侧层次化调控体系,保障刚性需求、压缩弹性需求、抑制奢侈需求。同时,还应关注节水的边际效益,节水需要成本,成本越大,节水的边际效益也会越来越低,京津冀用水效率在全世界看来都属于比较先进,节水潜力还有多大?付出的成本需要多少?需要深入研究,做到节水综合效益最大化。

二是保水。优化海河流域山丘区治理模式,保护极为有限的径流性水资源,控制持续性衰减趋势。水的命脉在山,过去30 年,海河流域山丘区水土保持治理成效显著,植被覆盖率显著提升,绿色屏障不断稳固,但未来治理工作中要增强多功能协同和精细化管理,既要维护山丘区健康优美的生态环境,又要保护极为有限的径流性水资源。同时要加强海河流域山丘区农业节水,大力推广低耗水种植和灌溉模式,维持合理的进入下游平原地区的径流性水资源,实现山丘区与平原区统筹兼顾。

三是挖潜。整体来看,华北地区水资源开发利用已经超过承载极限,需要降低开发利用强度,还水给自然生态系统,常规地表水地下水潜力极为有限,挖潜的主要工作是优化配置、联合调度,提高利用效率和效益。雨水和再生水只是资源利用方式和利用水质的转变,本质上没有增加广义的水资源量。从资源的角度来看,区域开源的重点主要是海水淡化和微咸水的利用,尤其是对中东部平原地区大约10 亿m3以上的微咸水利用关注和研究不够,其开发利用的难点在于弱透水层取水如何达到灌溉效率需求,以及建立农民可接受的与地表水混合利用的灌溉模式。

四是调水。当前南水北调后续工程正在规划论证,哪儿缺水,调水就指向哪儿。整体来看,华北地区有三个区域缺水最为突出,也应该是南水北调中东线后续工程重点要考虑的区域:一是山前平原,历史累积欠账巨大;二是中东部深层地下水超采区,可替代性水源有限;三是近20 年超采发展比较严重的滦河下游平原地区。因此,建议南水北调东线后续工程尽可能地要向中西部平原供水,同时要将南水北调工程效益延伸到滦河流域。

五是调蓄。不仅仅是地表水调蓄,还应加强地下水调蓄。华北地区是一个优良的地下水库,由此维持过去50 年的经济社会发展。即使现阶段大规模地下水治理压采,地下水依然是重要水源,占总用水量的40%以上。需要深入研究地下水库的选址、设计标准、参数体系与调蓄模式,构建可复制、可推广的地下水库规划设计模式,建立地下水库无边界调蓄的理论技术体系,加强华北地区大区域、大时空地表水地下水联合调蓄,以及常态与应急的统合管理。

六是水质。山前平原地下水漏斗区的地下水水位几乎以每年超过1 m 的速度在下降,甚至超过土壤水平均孔隙流速。这就意味着,过去几十年融入土壤水中的硝酸盐、化肥、农药等污染物,赶不上水位下降的速度,赋存在土壤中,目前地下水水位下降趋势得到遏止,未来还将进一步回升,我们势必将会迎来地下水污染的高峰期,要防范未来水位回升可能带来的地下水污染。

七是监测。地下水动态监测是地下水管理和保护的最重要基础。没有监测,现代化的管理将完全无从谈起。随着国家地下水监测工程顺利完工,目前华北地区水位监测井已有3000 余眼,水位监测网的布设逐步完善,现阶段监测的关键薄弱点在于用水量监测。水利普查表明,京津冀有110 万口机井,水量监测计量的普及率直接决定了未来管理水平。需要将直接计量、以电折水、遥感监测等多手段结合,实现对地下水取用水量的有效监测。

八是水价。实现地下水可持续超采治理必须解决经济机制问题,管理主体和对象的目标不一致是现阶段的最大矛盾。管理对象的目标是收益最大化,管理主体的目标是实现可持续发展,核心结合点就是要完善水价机制,通过价格机制解决个体利益和群体目标不一致的问题,充分发挥经济杠杆在地下水超采综合治理中的调节作用。

中国水利:通过今天的对话,我们了解到华北地区地下水超采治理的基本科学问题,比如历史常态下的华北地下水水位,地下水超采量、可恢复量以及超采原因,生态健康的地下水水位目标及现状差距等;结合近年华北地下水超采综合治理的实践,我们也看到了泉眼复涌、河流复苏背后实实在在的成效数据。为更好推动下一步地下水超采治理,赵勇副所长还从节水、保水、挖潜等方面提出建议。地下水虽然看不见,但通过综合治理,河湖生态的改善、人们生活供水标准的提高,看得见。在不可见和可见之间,蕴藏的是国家对水安全的重要考量,是坚持人与自然和谐共生的朴素价值观。让我们行动起来,从点滴做起,保护地下水,保护我们赖以生存的资源。期待更多的河湖重现碧波,更多的泉眼复涌流动!

本期《对话》栏目到此结束,谢谢!