新形势下黄河河口管理的思考

王开荣,王 旭,李士国,戴玮琦

(1.黄河水利科学研究院,450003,郑州;2.水利部河湖保护中心,100038,北京;3.黄河水利委员会黄河河口管理局,257091,东营)

黄河是世界上治理和管理难度最大的河流之一,其入海河口的管理难度和复杂程度尤甚,此不仅仅缘于黄河河口地处河流—陆地—海洋的交汇地带,其演变发展过程极其复杂多变,更重要的是河口管理与黄河三角洲地区生态保护、经济社会各领域发展都有极为密切的联系。20 世纪80 年代中期以来,入海水沙量锐减、极端水文事件频发、生态环境恶化等一系列问题的出现,给黄河河口管理带来更加严峻的挑战。在此情势下,及时归纳梳理黄河河口的管理属性和特征,分析存在问题和阐明发展方向,不仅能够进一步丰富现代管理学理论,而且对于今后黄河河口实施更加科学有效的管理也具有重要现实指导价值,对其他典型河口、河湖的管理保护亦具有一定借鉴意义。

一、黄河河口的管理背景

大河之治,始于河口。黄河河口的管理不仅是黄河管理开发的重要组成部分,同时在黄河三角洲生态保护、经济社会发展进程中也具有举足轻重的地位,集中体现在4个方面:

①黄河河口是黄河流域产水产沙的承泄区域和有机构成部分,且入海流路的延伸对黄河下游河道的防洪安全具有重大影响。最新统计结果表明,在1950—2020 年的70 余年间,黄河河口(利津站)承泄了黄河下游花园口站79.7%的来水量和82.6%的来沙量;现状情况下,黄河河口利津段以下至口门河长可达110 km 之上,是黄河下游花园口—利津河道长度的1/6。黄河河口三角洲岸线的淤积延伸对黄河下游具有不容忽视的溯源淤积反馈影响,在特定时间段内,黄河河口溯源淤积反馈导致河床升高的影响范围可至距离口门海岸线约560 km 的高村断面附近。在2004 年黄河水利委员会提出的“1493”治黄理论新框架中,“治理黄河河口,以尽量减少其对下游河道的反馈影响”属于“维持健康生命”的九条治理途径之一。

②黄河入海流路的河流禀赋为黄河三角洲地区的经济社会发展提供了不可或缺的资源支撑。主要表现在:

土地资源的塑造。自1855 年黄河改由山东利津县入海以来至2020 年,黄河实际行水约131 余年,累计向海输送的水量、沙量分别达到53 870 亿m3和1366 亿t,其间总计造陆面积超过2600 km2,其中净造陆面积约2100 km2,这片大范围新生陆地的塑造,为当地经济社会的持续发展提供了广阔的国土空间。

客水资源的供给。由于河口三角洲地区特殊的地貌、水文地质和气候条件,当地可用淡水资源相对匮乏。以东营市为例,在多年平均情况下,全市现状水资源可利用总量为13.13 亿m3,其中当地水资源可利用量仅为2.65 亿m3,而包括引用黄河径流在内的客水可利用量则达到10.48 亿m3;2020 年,东营市当年地表水源供水量为13.91 亿m3,其中从黄河引用的水量为11.43亿m3,占比达到了82.1%。

旅游与文化资源的孕育。黄河入海在赋予河口三角洲地区丰富自然资源的同时,也使得黄河三角洲拥有了世界罕见的“黄龙入海”河海交汇奇观,造就了中国北方地区淤泥质三角洲所特有的旷世壮美,形成了兼具黄河文化、海洋文化、古齐文化、移民文化、红色文化、石油文化、屯垦文化、戏曲文化等特色的黄河口文化。

③黄河河口的管理与黄河三角洲的生态保护息息相关。相关研究表明,影响河口生态系统最显著的因子往往是潮汐、泥沙运动、盐度,以及由泥沙形成的各种特殊地貌,如海岸、滩涂、三角洲等。在未来相当长时期内,入海流路的运用管理和黄河入海水沙的调控管理包括实施生态调水补水工程、开展近岸滨海区域营养盐输送与优化等生态工程,都将会与黄河三角洲的生态修复和保护密切相关。其中,入海流路运用模式的改变将会显著影响现有的黄河三角洲生态格局,并紧密关系到未来“黄河口国家公园”的建设与管理;同时,入海流路运用模式的改变也会相应改变入海水沙的输移分配特征,引发海岸、滩涂等特殊地貌的调整演化,进而导致三角洲生境发生重大变化。总之,黄河三角洲生态修复和保护规划目标的达成离不开黄河河口科学高效的协调管理。

④黄河河口的水安全管理事关黄河三角洲的高质量发展大局。黄河河口管理的主要任务之一是保障三角洲地区的防洪、防凌和水环境安全。黄河三角洲的发展历史证明,如果没有完备的防洪减灾工程体系和科学有效的入海洪水管理,黄河三角洲经济社会的可持续和高质量发展根本无从谈起。19 世纪中叶至20 世纪40 年代,黄河河口的入海流路一直处于“淤积、延伸、摆动、改道”的恶性循环状态,堤防决口、洪水漫溢灾害的频度(平均十年一改道)远胜于黄河下游地区。由于其特殊的气候、地理环境和河道边界条件,凌汛灾害尤为严重,20 世纪50 年代曾发生两次凌汛决口。自20 世纪50 年代以来,以1953 年7 月首次人工裁弯并汊改造神仙沟流路为标志,黄河河口入海流路的任意改道以及由此带来的大范围洪水侵袭灾害开始得到有效遏制,同时,得益于70 余年黄河下游防洪工程体系的建设和管理,黄河河口防洪防凌的被动形势得到极大改观。

二、黄河河口的管理属性及其特征

1.管理区域与范围

管理区域和范围的划定是实施黄河河口管理实践的首要问题。目前,对于黄河河口的管理区域与范围,可从如下两个层面加以理解和认识:

(1)基于现状管理实践所实行的河口管理范围

对于现行黄河河口的管理范围,水利部2004 年公布实施的《黄河河口管理办法(水利部令第21号)》规定:“以山东省东营市垦利县宁海为顶点,北起徒骇河口,南至支脉沟河口之间的扇形地域以及划定的容沙区范围;黄河入海河道是指清水沟河道、刁口河故道以及黄河河口综合治理规划或者黄河入海流路规划确定的其他以备复用的黄河故道”,其中容沙区“是指黄河河口综合治理规划或者黄河入海流路规划确定的、无堤防控制以下河道至浅海区需要沉沙的区域”。

(2)基于河口定义提出的河口管理范围

从目前学术研究结果来看,入海河口所涵盖的区域范围仍无统一认识,其原因主要在于不同学科领域、不同侧重点的河口定义及其内涵显著不同。2009年,相关研究机构按照“全国入海河流河口范围划定研究任务书(水规计〔2009〕124 号)”的要求,在充分考虑黄河河口法律、自然和社会属性的基础上,阐明了其划定原则、标准、方法,提出了如下黄河河口河海划界方案:黄河河口管理范围可分为“河流管理区域”和“河海混合管理区域”两类属性,其总面积约为9120 km2。其中,河流管理区域以宁海为顶点,北起套尔河口,南至支脉沟口,夹角为178°,顶点至岸线(黄海基面0 m 线)为平均半径69 km、面积约6000 km2的扇形地区;河海混合管理区域涵盖了三角洲岸线至水下15 m 等深线附近的浅海区域,离岸平均宽度约20 km,面积约为3120 km2。

2.管理法律与法规

法律法规是实施管理的根本性和原则性依据和保障。目前,我国涉水法律主要有《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水污染防治法》,以及在2022 年10 月公布并于2023 年4 月开始施行的《中华人民共和国黄河保护法》等。基于已有的相关法律,国务院亦相应制定、发布实施了一系列涉水、涉及黄河的行政法规和规划文件,如《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国水文条例》《关于黄河可供水量分配方案报告的通知》《黄河水量调度条例》等。同时,山东省结合山东黄河的实际,制定和发布实施了一系列相关的地方行政法规,包括《山东省黄河防汛条例》《山东省黄河河道管理条例》《山东省黄河工程管理办法》等。

作为国务院水行政主管部门,水利部基于新时期黄河流域开发与管理的需要,相应出台了包括《黄河河口管理办法》《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》《水利部办公厅关于进一步加强河湖管理范围内建设项目管理的通知》等一系列部门规章制度和管理办法。

上述不同层次的涉水法律法规、规章制度的制定、颁布和实施,均为黄河河口的水行政管理提供了重要法律保障和执法依据。但需要重视的是,现行的黄河河口管理实践,已不仅仅单纯与涉水、涉及黄河的法律法规密切相关,还不同程度地涉及自然资源、环境保护、农业农村等领域的相关法律法规,如《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国海域使用管理法》《中华人民共和国自然保护区条例》等。

3.管理体制与机制

管理体制是指管理系统的关系结构和组成方式,涉及多方面的职责权力以及权利义务关系,其强弱直接影响到管理的效率和效能。黄河河口的管理体制事关黄河河口管理机构的设置、管理机构职权的分配及协调等方面。目前,对黄河河口行使水行政管理职能的机构系黄河河口管理局,隶属于水利部黄河水利委员会山东黄河河务局,其主要职责包括:负责水法、防洪法、河道管理条例等有关法律、法规的实施和监督检查,负责管理辖区内黄河水资源的统一调度和监督管理,负责授权范围内黄河河道(含河口故道)、水域、滩涂、岸线和堤防、险工、控导、涵闸等水利工程的管理、保护等多个方面。2017 年,作为河口地区中心城市的东营市印发《东营市全面实行河长制工作方案》,明确了黄河东营段由市级领导担任河长,这种流域管理与行政区域管理相结合的管理体制将极大促进黄河河口管理的可持续稳定发展。

同时,由于黄河河口独特的地理位置和影响,其在防洪工程安全运行机制、凌汛与风暴潮风险应对与处置机制、水资源调配与约束机制、与黄河流域上中下游联动机制、与地方政府部门沟通协商机制、合作协同机制等方面更具鲜明特色。在未来黄河三角洲生态保护和高质量发展的大背景下,黄河河口的管理机制将进一步健全完善,向“河—海—陆空间统筹机制”“水安全与水资源、水环境、水生态、水文化一体化机制”等方面延伸拓展。

4.管理对象及内容

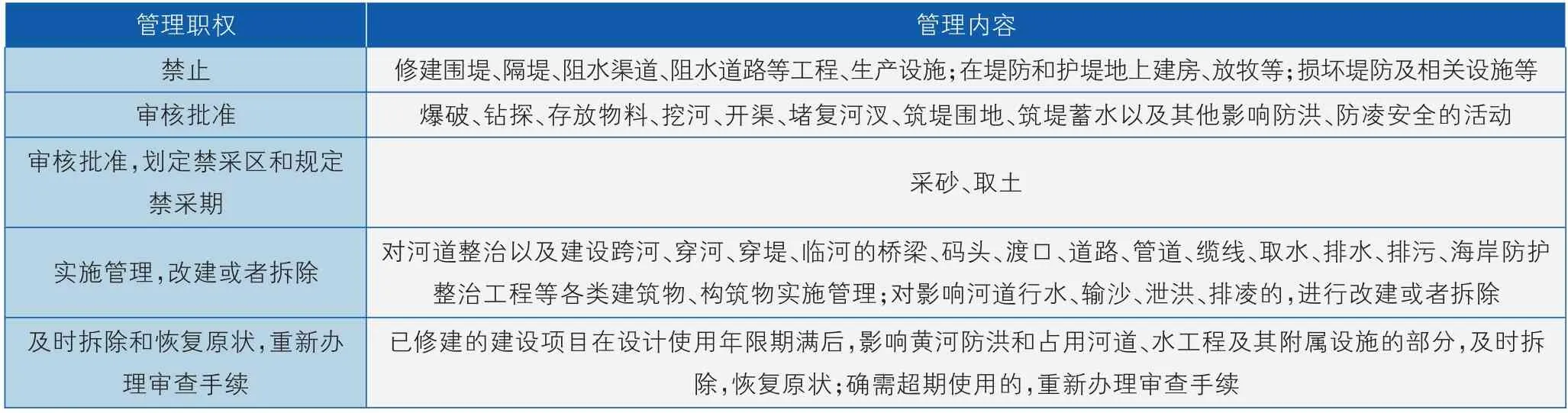

管理对象、内容和权限的确定必须以相关法律法规为依据。作为管理对象,“入海河口”“入海流路”“入海河道”“刁口河等黄河备用入海流路”“黄河三角洲湿地”“河口生态系统”等在《中华人民共和国黄河保护法》第三章第三十六条、第十章第一百一十八条、第十一章第一百二十一条中给予了明确规定。目前,按照已有的《黄河河口管理办法》,黄河河口管理与保护的对象主要包括清水沟河道、刁口河故道、其他以备复用的黄河故道等在内的入海河道以及容沙区域等,并涉及入海河道的保护、河道整治与建设、工程管理与维护等三大方面,其中清水沟河道和刁口河故道的保护内容如表1 所示。不难发现,黄河河口的管理重心仍落脚于“水安全”的管理范畴。事实上,在当前黄河河口的管理实践进程中,已不仅局限于“水安全”的管理,而是拓展至“水资源”“水环境”“水生态”“水文化”的管理领域,尤其是作为东营市主要客水资源的黄河水资源管理,业已成为黄河河口管理的热点和难点问题。

表1 黄河河口清水沟河道和刁口河故道保护内容

5.管理标准与指标

与法律法规相比,管理的规范、标准与相应的指标体系对管理的目标要求、约束、控制、运用条件更为清晰和具体,且更具可操作性。就指标而言,已审议通过的黄河保护法共有7 章7 条涉及约束、控制、管控、调控、运用等不同类型的指标,如“水资源强制性约束控制指标”“黄河干流、重要支流控制断面生态流量和重要湖泊生态水位的管控指标”“重点水库水沙调控运用指标”等。由此可见“指标”在管理保护实践中的重要地位和影响。

目前,由国务院水行政主管部门发布实施的强制性水利行业标准已近900 余条,涵盖多个专业门类,如《防洪标准》《堤防工程设计规范》《水文调查规范》《建设项目水资源论证导则》等。

防洪保安作为黄河河口管理的主体任务和核心工作内容,其相对明确的管理标准主要有:①入海河道管理范围的划定标准,包括有堤防和无堤防的黄河入海河道管理范围划定标准;②河口河段洪水设防标准,按照相关规划,现行清水沟流路(北大堤)的防洪标准是100年一遇,设防流量为10 000 m3/s;③黄河入海流路的改道标准,即西河口(上距利津约48 km)10 000 m3/s 流量下水位达到12 m(大沽基准)时应实施人工有计划改道等。

黄河水资源的分配指标在黄河河口的管理中同样具有重要地位。按照国务院“87 分水方案”,山东可供水量指标为70.0亿m3,东营市水量指标为7.28亿m3,分别占黄河可供水量370 亿m3的18.9%和2.0%。统计显示,黄河水量统一调度后的1999—2020 年间,河口地区共引黄河水118.08 亿m3(占同期利津入海水量的3.1%),年均引水5.62亿m3。

此外,从近期相关研究的总体情况看,针对黄河河口和其他生产领域开展相关研究所提出的指标体系主要集中于水沙调控指标、生态需水量指标、资源与环境承载力评价指标、河口生态系统健康评价指标等。其中,水沙调控指标体系包含了黄河流域输送至河口的泥沙配置比例指标,基于河口三角洲岸线临界冲淤平衡的泥沙数量指标,基于清水沟、刁口河流路联合运用的水沙控制指标以及黄河三角洲北部自然保护区生态补沙量指标等。这些专业技术指标的提出,对于黄河河口的管理均具有重要科学指导作用。

6.管理对策与手段

就黄河河口而言,目前管理对策的提出主要针对水安全、水资源开发利用、水环境与水污染、河口湿地与生态保护、河口海岸与海洋环境以及包括风暴潮在内的风险管理等领域。

黄河河口湿地与生态保护作为热点难点问题一直备受关注,对此诸多学者提出了一系列对策建议,主要包括:完善法规政策与制度体系,实施分级管控与保护,保障水资源供给,合理配置农林牧结构比例,实施水系连通工程,稳定入海流路,优先和重点保护稀有和濒危物种,完善湿地生态补偿机制,增强公众参与意识等。在上述管理对策中,完善法规政策与制度体系是绝大多数学者所强调的首要生态保护策略。有学者认为:影响生态保护效果的因素是多元的,但从导致生态环境破坏的成因分析看,法律机制的完善是确保生态保护可持续的重要突破口,也是唯一能够在相对集中的时间实现的。另外,崔保山等基于黄河三角洲湿地生态特征变化,提出了以指标为出发点的可持续性管理对策,包括:从生态指标出发,调整、恢复和保持湿地生态系统的功能和过程;从社会指标出发,解决湿地开发与保护以及代际公平性问题;从经济指标出发,处理好工业、农业、城市化与湿地的关系等。

目前黄河河口管理所采取的管理手段主要有行政手段、工程手段等,而在法律手段(包括强制和惩戒)、经济手段、技术手段、协商手段、宣传手段、教育手段等的应用方面还存在薄弱和欠缺之处,有待在创新基础上加以丰富和完善。

7.管理实践与评估

进入21 世纪,黄河河口水行政主管部门和地方各相关部门机构依据相关法律法规和规范标准,强化协调沟通,通力配合,在实施监管执法体制机制改革、推行水行政综合执法、深化细化河长制、建立河口保护治理司法服务机制(包括与公安机关的联合协作机制和与检察院、法院的配合机制)、建设“三个全覆盖”(河道及工程视频监控全覆盖、县级黄河河务局无人机河道巡查全覆盖和所有单位视频会议全覆盖)、共建“河地”综合应急物资基地、建设河口黄河生态廊道、实施生态补水等涉及黄河河口管理的诸多领域进行了大胆创新和有益尝试,并取得显著的社会、经济和生态效益。

黄河河口的管理在取得显著进步的同时,也不同程度地暴露了如下亟待解决的突出问题:权属管理的交叉、重叠与冲突日益凸现;相关规划相对滞后,管理缺乏针对性;管理手段欠缺,信息监测处理能力亟待提高;实施管理的技术术语定义和指标研究相对薄弱等。在上述问题中,权属管理的交叉、重叠与冲突问题最为关键,造成这种现象的主要原因有:某些法律法规对部分专业术语的概念缺乏明确的法律含义界定,导致对法律条文的理解产生偏歧;有关法律法规属于宏观范畴,缺乏完善、系统的政策体系和实施条例与之配套,在遭遇具体管理事宜时,往往缺乏可操作性和针对性;目前,伴随着黄河保护法的公布实施,已有的原属于部门规章的《黄河河口管理办法》已不能适应和满足当前和未来时期内黄河河口管理与保护的要求,亟待修订完善和提升其法律地位。

三、黄河河口管理的发展方向

1.法治化

伴随黄河保护法的颁布实施,黄河流域乃至黄河河口管理的法治化建设将进入一个全新的发展轨道。黄河河口的法治化建设必须从三个方面入手:①构建和完善与国家法律相配套的法律制度体系,并最终形成由国家法律、政策与行政法规(包括地方行政法规)、政府部门规章制度、技术标准以及各类规范性文件构成的多级法制体系,真正做到有法可依、有章可循、规范管理;②以强化黄河河口管理机构、设置司法机构(如设立黄河河口生态法庭)、建设强大的执法队伍为突破点,加大黄河河口管理执法力度,提高执法水平和执法保障能力;③创新水法律法规的宣传形式,进一步增强公众知法、懂法、守法、护法意识,为黄河河口的法治化管理奠定坚实的社会基础。

2.系统化

黄河河口及其入海流路是作为人与自然的复合系统而存在的,因此必须以系统化思维和运用系统工程管理方法实施包括计划、组织、决策、约束、管控、调处、评估和反馈等在内的管理行为。黄河河口系统化管理应立足于其系统的各组成要素及其内部联系,并充分考虑黄河河口系统与外部环境的物质、能量、信息交流的变化特征和发展趋势,最终形成一个由多要素相互关联和有效协作的管理系统,主要表现特征为:构建并形成完备的黄河河口管理法规与制度体系,管理方向与目标的集中化、中心化,管理规范与标准的统一化,管理体制与机制的一体化,管理方法与手段的高度融合化、集成化。

3.协调化

随着未来生态保护与经济社会进一步向纵深发展,协调将逐步成为管理的核心职能之一,管理的协调化也将是必然发展趋势。当前的黄河河口地区属于防洪减灾、资源开发利用、环境与生态保护、经济社会发展各领域高度重叠和融合的区域,具有不同的管理主体、管理制度、管理机制、管理方式与管理举措,在相关的管理活动中出现局部矛盾甚至冲突在所难免,这种不协调的问题若不妥善解决,将会直接导致管理效率的下降,甚至贻误生态保护和高质量发展大局。

黄河河口管理的协调化应着眼于两个不同层次:一是系统内部管理的协调化,重点考虑的是内部组织结构、管理资源与要素的整合优化,内部运行机制的健全与完善等,以求达到增强管理队伍向心力和凝聚力、提升管理能力及水平、提高管理效率、遏止和减少内耗的目的,其落脚点在于管理行为的统一性、高效性;二是系统与外部环境要素管理的协调化,强调的行为动作是沟通、协商和调和,主要目的在于减少外部主客观因素干扰,避免矛盾和冲突,为相关管理的组织实施和正常运转营造良好的外部环境条件,其落脚点是管理行为的协同性、和谐性。

4.智慧化

黄河河口的区域范围涵盖了河流、陆地和海洋,地域广阔,水系众多,水利工程点多、面广、量大,类型复杂,并涉及多个行业领域,传统的管理方式已难以充分满足黄河河口生态保护和高质量发展所需的专业化、精细化、智能化要求。随着“智慧水利”概念的提出以及物联网、云计算、大数据等新兴技术的发展,黄河河口智慧化管理势在必行。

未来的智慧黄河河口就是要利用现代化的立体监测技术、传感器技术对黄河河口水文情势(包括流量、含沙量、水质、水位、岸线冲淤、海洋动力环境等)、防洪工程运行状况、水资源利用和水环境、水生态状况、涉河涉水建筑物(如桥梁、管线等)建设状况等进行全面实时监测,并采集相关数据,在此基础上利用云计算平台对海量数据进行储存、整理和计算分析,从而构建一体化的智慧河口管理系统,实现更透彻的感知、更全面的互联互通、更科学的决策和更高效智能的管理。

四、结语

1946 年人民治黄以来,黄河河口管理实现了由单纯的洪水管理向集水安全、水资源、水环境、水生态乃至水文化于一体的综合管理的历史性转变。进入21 世纪,《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、黄河保护法的颁发实施,给黄河河口管理与保护赋予了更高的使命和责任。

面向未来,黄河河口管理必须秉持五项原则:①要建设强大的管理团队和行政执法队伍,切实维护涉水法律法规的规范性、严肃性、强制性、权威性和公平公正性;②要坚持实事求是,尊重、顺应和运用事物的发展规律,包括黄河河口的自然演变规律、经济社会运行规律等;③要正确看待和科学处理防洪减灾—生态保护—经济社会发展之间的关系,明确黄河河口管理的中心和落脚点;④要坚持开拓创新,及时汲取国内外先进的管理理念,摒弃管理进程中陈旧和落后的繁文缛节;⑤要坚持以人为本,坚持把人民根本利益与具体利益有机结合起来,把人民群众满意作为评判管理工作的根本标准。唯有此,黄河河口的管理与保护工作才会充满活力并具有广阔的发展前景,才会在生产实践中取得明显实效。