美人调鹦图绘千年的魅力

朱笛

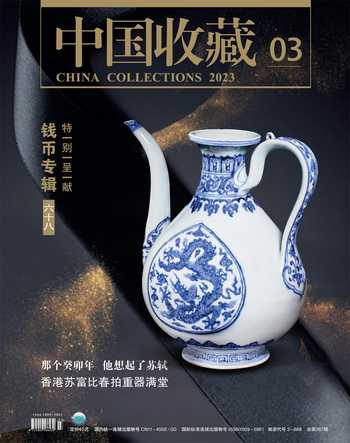

在中国人物画诸多题材中,美人调鹦图占有一席之地。这类绘画表现了仕女与宠物鹦鹉之间的互动,始见于唐,作为一种艺术表现图像,对后世绘画影响深远。传世作品以现藏于美国波士顿美术馆的旧传南宋王居正《调鹦图》团扇为代表,图中美人倚案回身,与身侧侍女手中所持鹦鹉相视对望(图一)。

鹦鹉是中国历史上著名的珍禽,自魏晋南北朝以来,一直被作为宠物大量驯养,文献和图像资料极为丰富。鹦鹉既有本土生长也有来自域外的品种,毛色、体态各有不同,因其羽毛艳丽、能作人言,历来为人所珍视。

中国本土鹦鹉主要产自陕西、甘肃交界处的陇山,多是紫胸、绿色长尾小鹦鹉。随着唐代对岭南、交趾地区的深入开发,产自南方的鹦鹉也被引入宫廷,如雷州半岛和广东西部地区玫瑰色环纹鹦鹉、红胸鹦鹉以及蓝头或花头鹦鹉等。此外,域外鹦鹉也不断传入,如来自印度和印度尼西亚的鹦鹉,比如色彩绚丽的猩猩鹦鹉以及白鹦鹉。

羽色艳丽、巧舌能言是鹦鹉作为珍宠的主要价值。唐宋以来,驯养鹦鹉之风日盛,宫苑高门之外,百姓富裕之家也常以此为乐。《太平广记》记载陇右富户刘潜家养一鹦鹉,能言无比,刘潜女“每日与之言话。后得佛经一卷,鹦鹉念之,或有差误,女必证之。”梁寅《城中女》诗曰:“娥娥城中女,小楼对门家。相骄茜裙新,并笑双鬟斜。花窗弄鹦鹉,月榭弹琵琶。”即描写一位花窗弄鹦鹉的小女子。鹦鹉驯良温顺、聪慧乖巧,故多作女子闺阁内的玩伴,图像以及诗文中所见鹦鹉饲主均为女性。

唐代墓葬考古中发现了不少“ 调鹦图”,反映出唐人驯养鹦鹉的闲情。陕西西安长安南里王村武陵郡王扬州大都督韦浩墓(70 8年)后甬道东壁绘有《鹦鹉侍女》壁画(图二),尽管壁画有部分残损,但仍可分辨出仕女身着束腰翻领胡服,面前停留一只回首鹦鹉,鹦鹉的翎羽以及标志性的钩喙均可辨识。此外,李唐皇室高等级墓葬中石椁线刻常见各式美人戏羽的图像,章怀、永泰、懿德太子石椁线刻画中均有表现美人花鸟的图像。其中,章怀太子石椁外壁线刻画描绘了仕女调鹦的图像(图三),只见男装侍女左手上举,似在喂食栖身于其左肩的鹦鹉。韦浩墓和章怀太子墓时代接近,均在8 世纪初期。两墓仕女调鹦鹉图中的人物均身着翻领窄袖紧身胡服,相比于唐墓中数量众多身着汉式裙衫的戏羽仕女图像,显然较为独特,或许是以身着胡服的仕女标明这些鹦鹉是来自域外的“洋供”。

唐墓壁画及石椁线刻图“ 美人调鹦鹉”,既是宫廷生活的真实记录,也是唐代艺术重要代表。唐诗中记载了不少仕女与鹦鹉互动的情景,比如李贺《宫词》曰:“ 秃衿小袖调鹦鹉,紫绣麻踏哮虎。”王涯《宫词》曰:“教来鹦鹉语初成,久闭金笼惯认名。”朱庆馀《宫中词》曰:“含情欲说宫中事,鹦鹉前头不敢言。”可见,鸟雀是点缀宫苑、陶冶生活的美丽生灵,也是寄托情思、宣泄心绪的媒介。

值得注意的是,章怀、永泰、懿德太子石椁线刻的各式美人戏羽图,无论是在人物衣装姿态还是构图组合上均有极大的相似性,说明这些图案存在“粉本互通”的关系,即在依据粉本的前提下,通过镜像左右翻转、细节纹饰增减、图像组合拆分以及不同粉本通用等方法,不断创造出各式图样。而且,这些粉本在唐代仕女画发展过程中意义非凡。

除了美人戏羽图外,唐墓出土的花鸟图中也绘有鹦鹉。例如现藏于陕西历史博物馆的贞顺皇后石椁外壁及立柱线刻花卉鸟兽图,在百花卷草纹之中穿插各种珍禽异兽,当中的鹦鹉被刻画得惟妙惟肖,弯钩状喙、前后对趾等特征均被准确表现出来(图四)。石椁内壁则线刻宫廷仕女,三两组合,置身于花卉奇石之中。河南安阳北关太和三年(829年)唐墓墓室西壁则绘有三幅屏风式花鸟图,其中一幅绘一对鹦鹉于瑞草奇石前嬉戏(图五)。鹦鹉作为独立的图像,其实早在河西地区的魏晋墓就已出现,敦煌佛爷庙湾西晋墓M118、M133、M 37 均出土鹦鹉画像砖,这些鹦鹉图案被认为带有佛教文化因素。

在中國文化中,鹦鹉与佛教有深厚渊源,唐人在墓葬艺术中多次表现鹦鹉与仕女的图像,或许其中也隐含佛教因素。唐韦皋《西川鹦鹉舍利塔记》曰:“(鹦鹉)名载梵经,智殊常类,意佛身所化,常狎而敬之。”认为鹦鹉乃是佛身所化。

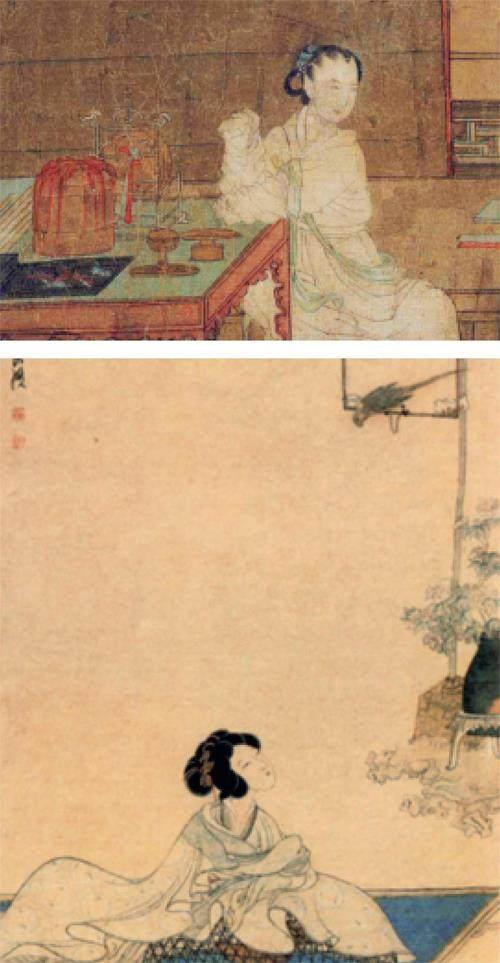

1993年在内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗宝山二号辽墓发现了墓室石房壁画,其中北壁带有榜题的壁画被定名为《颂经图》。图中表现一位倚案书写的贵族女子,而书案一旁立有一只白鹦鹉(图六)。壁画右上角长方形界框中题诗曰:“雪衣丹嘴陇山禽,每受宫闱指教深。不向人间出凡语,声声皆(是)念经音。”根据壁画的图像内容以及题诗,相关研究者或认为此图的粉本应该就是唐代流行的杨贵妃教鹦鹉图。《多心经》在辽代也有极大的影响力,宝山辽墓(M2)出现读写经文的贵妃图像当在情理之中。而艺术史学家巫鸿进一步指出,《颂经图》是以唐人传统题材绘画为粉本临摹的作品,且出自中原画家之手。

唐代开中国绘画史之新纪元,生活画逐渐走出墓葬,成为屏风画、卷轴画等专供欣赏的艺术作品。唐代中期,仕女画、山水画以及花鸟画逐渐兴起,美人与花鸟组合传统亦肇始于此。唐墓壁画及雕刻即可观其大略,传世绘画则更加直观呈现了美人调鹦鹉的画面风格。

史载,善画美人的周昉绘有《美人调鹦图》,后世文人或有幸一睹其貌,留下相关文字记述。元人虞集《周昉画》诗曰:“岛上云生日转簷,海风吹雨暮寒尖。春明玉色遗芗泽,夜定珠光入镜奁。织得鸳鸯成绿皱,教成鹦鹉啄红甜。试令鼓瑟應无语,目断归舟思未淹。”所描述的正是传世周昉绘美人鹦鹉愁思的画面。明人汪砢玉《珊瑚网》一书也录有周昉画《美人调鹦图》,只是不知是否与虞集所见是同一幅画作。

传世周昉《美人调鹦图》有多个版本,虞集所见周昉画表现室内场景,此外,另有表现庭院场景的同名画作。明代王世贞《弇州续稿》记载:“《美人调鹦图》此图不知谁作,有‘坦坦’者题作《梅边美人图》,又有题为《杏花》者,最后陆子渊詹事鉴定为周昉《美人调鹦图》。盖画中红杏一树枝上一鹦鹉,美人倚磐石,采小花引之,当以子渊题为正。……画笔是五季宋初之绝精工者,虽靡周昉题识,断非后人所能办也。”此图后流传至乾嘉时代,由《石渠宝笈》的详细记载可知其为设色绢本卷轴,纵约25厘米,横约58厘米,画面表现初春时节,盛装的美人立于红杏树下,手中拈花与立于枝头的绿鹦鹉玩笑。此情此景,与懿德太子石椁外壁线刻《侍女花鸟图》旨趣相似(图七)。画面将美人、磐石、花卉、鸟雀等元素有机组合,已在8世纪初期的唐墓中有所反映,周昉作为生活在8世纪后期的唐代著名的绘画大师,其原画必有所本,或许就是取自8世纪初期的粉本。

值得注意的是,唐人推崇备至的仕女花鸟画,宋人并不以为清玩。米芾《画史》曰:“至于仕女翎毛,贵游戏阅,不入清玩。”宋李元应诗《观前古美人图》亦可见一斑,其诗曰:“壁月尘昏琼树秋,无从百媚一回眸。荼蘼香度梅妆冷,鹦鹉声低玉笛幽。吐袖但能知祸水,逢春辄莫上迷楼。归来安守无盐女,不宠无惊共白头。”画作中有美人、琼树及鹦鹉,显然又是一幅《美人调鹦图》,很可能就是唐代流传下来的古画。然而,诗文最终却联系春秋齐宣无盐、隋炀帝迷楼的典故,借以表达重德不重色的道德观,而这也是宋代士人对仕女画的基本态度。有鉴于此,宋代的仕女花鸟画多见扇面而少有卷轴,前文南宋王居正《调鹦图》即为扇面画。尽管如此,这一题材仍对后世产生深刻影响,例如上海博物馆藏明陈洪绶《斜倚薫笼图》,描绘美人坐拥薫笼,与高悬架上绿鹦鹉,两相对望,也是一幅美人调鹦图(图八)。张大千、谢稚柳等近现代大家均有杨贵妃调鹦鹉的仕女画传世,足见“美人调鹦”题材持久不息的魅力。

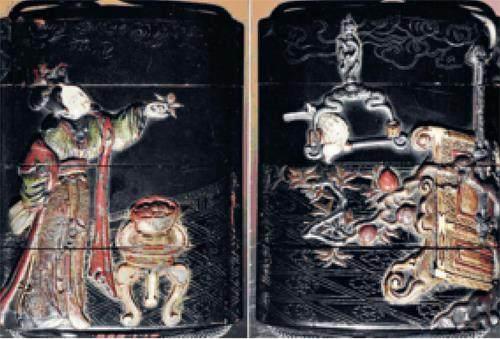

此外,《美人调鹦图》亦远播东瀛,在日本江户时代的印笼上常有中国风格的装饰画。印笼是14世纪自中国传入日本的“唐物”,最初是用来收纳印章和印泥,后逐渐演变为男子系于腰间随身佩戴的药盒。美国大都会艺术博物馆藏一件江户晚期的漆印笼,上即有美人饲鹦鹉图像,其构图风格和人物装扮均大有华风(图九)。