那一年他想起了苏轼

薛元明

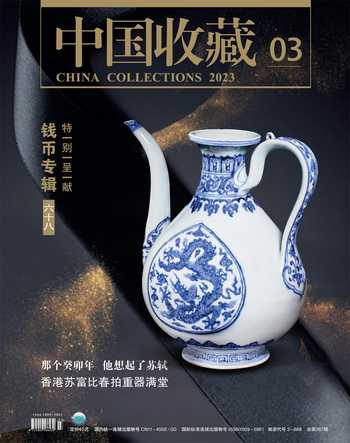

2023年乃癸卯之期。正当此际,笔者偶然读到赵令畤于乔仲常《后赤壁赋图》的题跋,此跋正好也是癸卯年所题,距今已有900年时光。

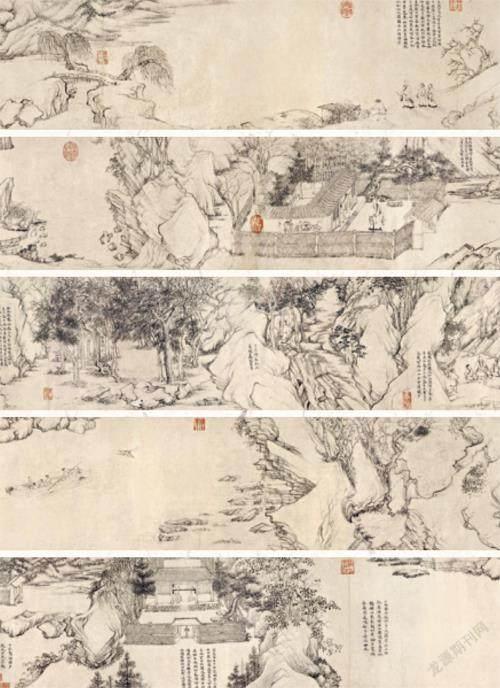

赵令畤是宋太祖次子燕王赵德昭元孙,初取字“景贶”,苏轼为之改字“德麟”。此跋署“德麟”,可见赵氏与苏轼的心有灵犀。北宋元祐六年(1091年),赵令畤签书颍州公事,时苏轼为太守,遂荐其才于朝。《后赤壁赋图》的作者乔仲常,擅人物道释故事画,师法李公麟。该图用笔简率生拙,气韵野逸。赵、乔因此作结缘,书画合璧,加上苏轼的缘故,此作格外令人感慨。

苏轼不但是“唐宋八大家”之一,也在列“宋四家”,但他不是“符号化”的人物,而是一个极其有趣的人,一个有很多故事的人。千载之下,我们依然能够感觉到他仿佛活生生地就在眼前。谁能怀疑,提及东坡肉之时,不会想到苏东坡?如果平常只是讲“来一碗红烧肉”,感觉太普通了,甚至有些俗,但说成“东坡肉”,立马就有了情调和档次。

正因为苏轼有如此的魔力和魅力,学生中就有并称“苏门四学士”的黄庭坚、秦观、晁补之、张耒,也有加上陈师道、李廌合称“苏门六学士”的。毫无疑问,他们个个都是人中翘楚。作为他们的老师,苏轼在当时及后世拥有无数的膜拜者,比膜拜者更近一层的,学其文或习其书者,可称之为“门徒”。

南宋就有两位。这两人与苏轼之间的文缘颇深,一是岳飞,一是赵构。世传岳飞所书前后《出师表》,乃明人伪托,气息明显不对。岳飞存世的书翰不多,主要是学苏字,可称其为儒将。赵构既是一个逃亡者,也是一个肇建者,见证了北宋的灭亡,也开启了南宋王朝。

赵构和他的老爹赵佶都是书画高手。赵令畤之所以面对《后赤壁赋图》感慨万千,是因身为徽宗第九子赵构在临安重建朝廷,推翻了宋徽宗曾经发布的一条严厉诏令——对苏轼和司马光等人极力打压,进而毁去两人的文集,更不许有人研习苏轼的学问。然而到了赵构时代,事情突然出现了180度大转弯,苏轼及其学说被奉上神坛,受到狂热追捧。描绘苏轼两游赤壁的书画也随之大热,乔仲常《后赤壁赋图》即是其中之一。

中国的地理和文化分界线,多半是南北为界。中国书法史上最著名的分类便是南帖北碑,阮元《北碑南帖论》有言:“晋室南渡,以《宣示表》诸迹为江东书法之祖,然衣带所携者,帖也。帖者,始于卷帛之署书,后世凡一缣半纸珍藏墨迹,皆归之帖。今《阁帖》如锺、王、郗、谢诸书,皆帖也,非碑也。且以南朝教禁刻碑之事,是以碑碣绝少,唯帖是尚,字全变为真行草书,无复隶古遗意。即以焦山《瘗鹤铭》与莱州郑道昭《山门》字相较,体近相近,然妍态多而古法少矣。”“是故短笺长卷,意态挥洒,则帖擅其长。界格方严,法书深刻,则碑据其胜。宋蔡襄能得北法,元赵孟頫楷书摹拟李邕,明董其昌楷书托迹欧阳,盖端书正画之时,非此则笔力无立卓之地,自然入于北派也。”

宋代尺牍风靡天下,流风余韵,影响后世,属于帖学阵营。宋代由于相权低落,台谏权重,致使政出多门,互相掣肋,官吏因循保守,冗员充斥于朝,行政效率低下。宋代党争有多么激烈,从《元祐党人碑》便可窥见一斑。陷害苏黄者,并不是不知晓他们的才华,更多是有些羡慕嫉妒恨。但在内心深处,又不得不服膺苏子的才华横溢,也许惹得心里不平衡的,更是苏轼潇洒不羁的处世态度和方法。

再者,北宋文官復合性格产生的直接根源在于政治与学术主体的两位一体结构,致使学术之争往往进一步演化为政治党争,你方唱罢我登场,最终由人而殃及著作甚至书法作品。“宋四家”中仅蔡襄稍稍得以远离政治漩涡中心,作品存世量可观。苏黄二人不是在流放就是在流放的路上,很多作品没有落款,就是因为害怕受到牵连而被割去,只有特别推崇苏轼之人才会冒死保留下来。

赵构为什么不惜冒天下之大不韪,改变父亲的旨意,为苏轼和司马光等人“平反”,真实的原因不得而知。所谓“一朝君子一朝臣”“无情最是帝王家”,萧规曹随或朝令夕改,翻手为云而覆手为雨,一切皆有可能。

回到赵令畤跋乔仲常《后赤壁赋图》,时在1123年八月初七,写下一段悲怆的题跋:“观东坡公赋赤壁,一如自黄泥坂游赤壁之下,听诵其赋,真杜子美所谓‘及兹烦见示,满目一凄恻。悲风生微绡,万里起古色’者也。”不难看出,赵令畤的字主要取法黄山谷,少了霸气,多了温润之态。短短六行字迹,字里行间充满了感伤意味,为苏轼鸣不平。读罢似乎看见东坡先生在月夜泛舟游赤壁的身影,且是几度登临,清风朗月,紧随其身。

时间回到元丰五年(10 8 2年)七月十五日,夕阳西下,苏轼一时兴起,与道士杨世昌泛舟游于赤鼻矶下。舟中置酒,醉后相枕而睡。一觉醒来,已是次日天明。苏轼濡墨展纸,写成千古名篇《赤壁赋》:“纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。”“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷。挟飞仙以遨游,抱明月而长终。知不可乎骤得,托遗响于悲风。”

三个月后的十月十五日晚,苏轼携友三人旧地重游,写下《后赤壁赋》:“霜露既降,木叶尽脱,人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。”“江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复识矣。”二赋成了千古绝唱。

其实在二赋之前,苏轼初临赤壁矶,面对巨浪拍击江岸,势如千军万马奔腾,不由自主地想起8 0 0多年前的赤壁大战,乘醉挥毫写下《念奴娇·赤壁怀古》词,开篇尽显豪情万丈:“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”结束之际,真情流露,感慨万千:“人生如梦,一尊还酹江月。”尽管如此,毋庸置疑的是,作为乐观主义者的苏轼,如果在九泉之下知晓赵令畤的题跋,想必会莞尔一笑。有趣的人,从来不会寂寞。

苏轼能够“翻身”,从本质上来说不是他一个人的“胜利”,而是文化的胜利。真正的文化和经典,是禁不掉、杀不死的。只要恢复了一定的条件,必然“春风吹又生”。任何文学作品,哪怕内容平常一些,只要有过人的文采,就一定会流传久远。

苏轼和黄庭坚乃是文化史中仅有的,同时在文学史和书法史中居于巅峰的代表人物。遥想苏轼的门徒,除了赵构、岳飞这一对君臣之外,还有太多的名家。明代吴宽的书法,几乎亦步亦趋,足见东坡在个人内心的分量;同时代的张瑞图,书风险峻,究其本源,横向取势,是从苏轼得法;清代何绍基题写“三苏祠”之时,一定充满崇仰之情;刘墉对苏轼书法有独特领悟,绵里藏针,媚趣横生;还有晚清重臣张之洞,学苏更是不遗余力,膜拜之极……及至当代,苏轼的粉丝依然很多。

即便是在商业化、市场化、物质化和电子化的时代,阅读苏轼的诗词文章、翰墨尺牍,依然心潮澎湃,过去有这样的体验,现在有,将来还会有。