《我的叔叔于勒》教材视域分析

张钰杰

语文教材是语文学科教学的基础和依据,语文教材研究对语文教材的使用和发展都起着关键性的作用。本文以统编版初中语文教材的外国选文《我的叔叔于勒》为研究对象,从教材视域的角度深入分析其教学内容,探索其教学策略,期望对该篇课文教学的发展起到些许促进作用。

一、理念分析

(一)小说教学的课标要求

《义务教育语文课程标准(2022年版)》对语文课程的性质做出了具体说明,认为:“工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。”工具性是指形式层面的言语文字与表达方式,人文性是指内容层面的各种事物与思想情感。由此性质说明来看,语文学习应该将工具性与人文性相结合进行,基本手法技巧的学习也应该与思想内涵相结合共同学习。

基于此,教师在进行小说教学内容的选择时要兼顾工具性与人文性的统一。教师教学《我的叔叔于勒》这篇外国小说时,既要引导学生梳理小说的故事情节,归纳整理课文中菲利普夫妇对于勒的称呼的变化,并分析其变化背后的原因;同时,教师还要抓住课文多重的叙事视角,讲解分析课文的写作技巧,指导学生对小说文本的理解从“讲什么”深入到“怎么讲”,并能在写作中学以致用。

(二)外国小说的选编定位

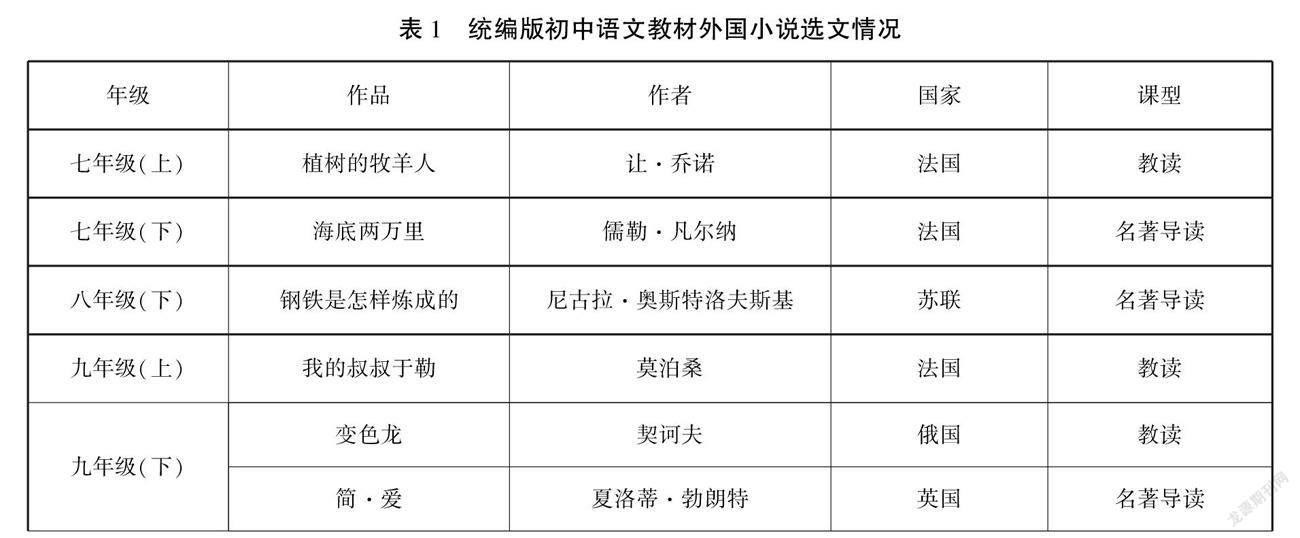

外国文学作品选入中学语文教材已有较长的历史,在借鉴前有教材选文经验的基础上,统编版初中语文教材保留了外国文学史上的许多经典篇目,其中小说占据主要部分,如《我的叔叔于勒》《变色龙》等。为了更清晰地了解统编版初中语文教材中外国小说的选编情况,以下对其内容进行统计。

从表格中可以看出,选入统编版初中语文教材的外国小说包括短篇、长篇,共计6篇;其中教读课文3篇,占全部外国小说选文的50%,剩余50%的外国小说均为名著导读篇目。

莫泊桑的《我的叔叔于勒》一文作为文质兼美的经典作品,经受住了时间的洗礼,多个版本的中学语文教材均有选入,其中统编版初中语文教材将其安排在九年级上册进行学习。选文通过菲利普夫妇对待于勒的态度的变化,揭示并讽刺了阶级社会中金钱至上的价值理念,以及人与人之间关系的异化与疏远,从社会批判的角度展现出人性的多面性和社会的残酷性,将学生的生活视野从自我延伸到社会,扩大学生对社会的认知,在真与假、美与丑、善与恶的对比中引起学生对人性的思考,引导学生始终保持正直和同情心。

与此同时,语文教材选篇还具有时代性,可以恰当映衬当下社会现状,契合当下社会生活方式。《我的叔叔于勒》中所描绘的各色人物是一系列普通人的真实写照,莫泊桑运用通俗易懂的语言和精湛的艺术技巧,展示了特定历史时期的底层人们的日常生活,再现了生活的原始状态,并从青少年的视角观察与审视人物的行为举止,反映了对健康的人性的深切关注,可见文本呈现的内容与我们当下的社会问题与社会道德导向相符合。

二、单元分析

(一)单元编排

初中语文教材的单元编排通常是围绕一个主题展开设计,因此,单元课文在题材范围、内容主题、知识目标等方面具有较强的共同倾向,旨在培养学生的语文核心素养。

《我的叔叔于勒》是統编版初中语文教材九年级上册第三单元的第二篇课文,该单元是教材中第一个小说体裁的教学单元,除本篇外国小说外,单元内还包含《故乡》《孤独之旅》两篇小说,这些文章主要都是写少年生活的小说,人物形象鲜明,主题思想涉及社会、人生等。九年级上册第六单元同样是小说体裁的教学单元,包含《智取生辰纲》《范进中举》《三顾茅庐》《刘姥姥进大观园》这四篇具有代表性的古典小说中的著名片段,文本中所描写的人物都极具个性特点,语言也很有特色。在九年级下册第二单元,选编课文包括了中外著名小说,分别有《孔乙己》《变色龙》《溜索》《蒲柳人家》,该单元同样是围绕人物形象与社会生活这一内容展开,在人物刻画方面都各有特色,并且具有鲜明的时代特点。纵观以上三个小说单元的编排设计,可见编者主要是从小说的人物形象、主题思想、表现手法等三个方面来设计的,小说内容也较为丰富,给予了学生较大的自主思考空间,围绕各单元主题,教师可以开展相关课堂活动,或抓住人物的心理变化,或聚焦各色人物的语言动作,或代入故事情节的高低发展,从具体的语文实践活动中提高学生运用语言文字的能力。

语文教材编排有一个适应学生心理及认知发展的梯度过程,以统编版教材为例,选入七年级教材的课文,大多是以大自然、亲情、动物等为主题编入单元的,既蕴含了丰富的人文要素,还具有较强的吸引力,易于培养学生的语文学习兴趣。到了八、九年级,编者开始注重学生对于文体的认识及对世界的认知,因此开始出现以某一文本体裁独立设计的单元内容,学习内容也逐渐深入到社会风貌及人性思考。九年级上册第三单元的教学既要让学生明确小说体裁的基本特征,让学生了解人物、情节、环境等要素,为后面两个小说单元的教学打下基础;还要注重讲解小说中的人物语言、动作、心理等描写,让学生学会立体化认识作品中的人物形象,并且教学内容上要更加关注社会生活,不仅要引导学生读懂主题,更要学习小说的艺术表现手法。三个小说单元的整体组合,在一定程度上可以帮助学生不断在单元学习、课文学习中巩固知识,内化知识,自主建构起知识图式,进而提升学生的语文能力。

(二)导语解读

单元导语对单元教学内容有明确的指向性。《我的叔叔于勒》所在的九年级上册第三单元的单元导语明确指出:“学习这个单元,要学会梳理小说情节,试着从不同角度分析人物形象,并结合自己的生活体验,理解小说的主题。”根据单元导语我们可以看到,本单元的教学内容必须围绕小说中人物形象与主题思想的相互关系来展开,既要关注人物性格、行为等在小说情节中的发展变化,又要注重社会环境对人物的重要影响。

单元导读还提到:“本单元的小说,或涉及少年成长这一话题,或从少年视角观察世间百态,取材独特而广泛。阅读这些作品,可以加深对社会和人生的理解,确立自我意识,更好地成长。”在整体把握小说单元的教学要求的基础上,结合本单元选编的三篇小说来看:鲁迅的《故乡》写“我”回故乡的经过,着重描写了闰土的人物形象,从而反映出旧社会农民的生活现状;《我的叔叔于勒》主要刻画了菲利普夫妇对待于勒的前后不同的表现和心理,形象地揭露了资本主义制度下人与人之间赤裸裸的利害关系,反映了资本主义制度的黑暗和腐朽;《孤独之旅》讲述了杜小康的牧鸭故事,通过对自然环境的描写,以及杜小康这一人物形象的心理变化的暗喻,揭示了主人公的成长历程。由此我们可以看出,这三篇小说分别符合人物、情节、环境这三大要素特征,同时单元导语也提到了要关注学生通过作品加深对社会、人生等的思考与理解,可见每一篇作品主人公都通过自身的生活遭遇让学生收获了不同的成长。

三、选文分析

(一)课前导读

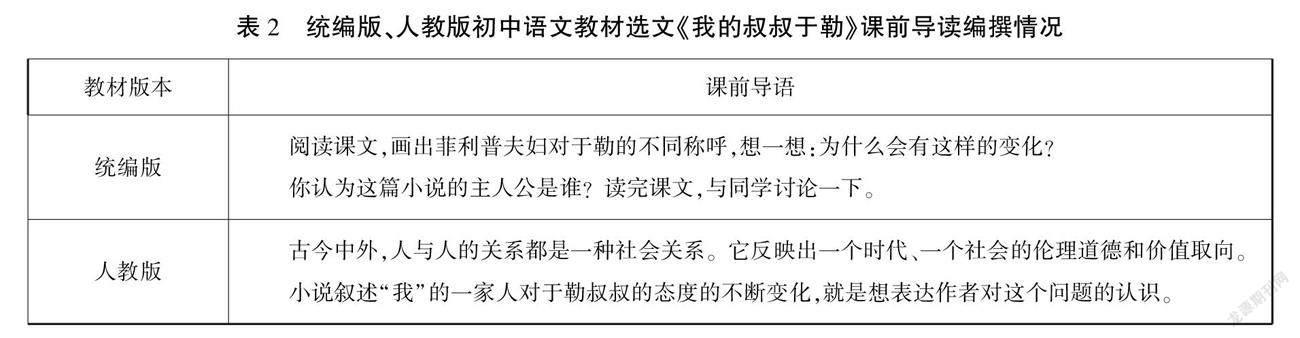

课前导语是学生开始学习一篇课文的入口,具有提示与指向作用,也可作为学生预习时的学习材料。下表是统编版和人教版初中语文教材收录课文《我的叔叔于勒》的课前导语编撰情况。

从表中可知,统编版和人教版教材中的课前导语有较大的差异。人教版的课前导语没有向学生提出问题,而是以陈述的方式道出人与人之间的社会关系与社会伦理道德、价值取向之间的联系,提示学生在阅读的过程中应首先把握文本中人与人之间的关系,并将思考维度从个体上升至社会层面,最后将学生的关注点引导至“我”的家人对于勒的态度变化上,从中探寻作者的创作意图。

统编版有两个要求与问题,一是找出菲利普夫妇对于勒的不同称呼,并分析变化的原因,关键词有“称呼”“变化”“原因”。统编版课前导语的第一个问题,首先提示了学生关注文中对于勒的不同称呼,率先将学生的学习活动目标直接指向对于勒的称呼,为学生提供了阅读支架。紧接着提出问题:“为什么会有这样的变化?”这里的关键词“变化”同样是在提示学生称呼的变化。最后提问“为什么”则是要求学生将不同的称呼联系起来,找出课文的巧妙设计之处,训练学生的思维与理解能力,从而引导学生去思考“变”与“不变”背后蕴藏着的作者的创作意图或主旨。学生在探究原因的过程中,对小说情节的设计以及主题的确立也能得到较大程度的理解与感悟。

统编本课前导语的第二个问题,涉及小说的主人公。通过对菲利普夫妇与“我”的双重叙事视角的解读,学生可以在阅读过程中对文本产生多样化的理解。教师应鼓励学生相互交流看法,从不同层面把握作品的立意所在。从这个角度看,这个问题的设置也恰好为学生提供了一次实现个性化阅读、发表个人见解的良机。

从人教版到统编版的变化中可以看到,最新的统编版初中语文教材在《我的叔叔于勒》的课文教学上,更加明确了学生的学习内容与要求,为学生提供的提示也更加具体,有助于学生更有指向性和可操作性地进行预习。

(二)课后练习

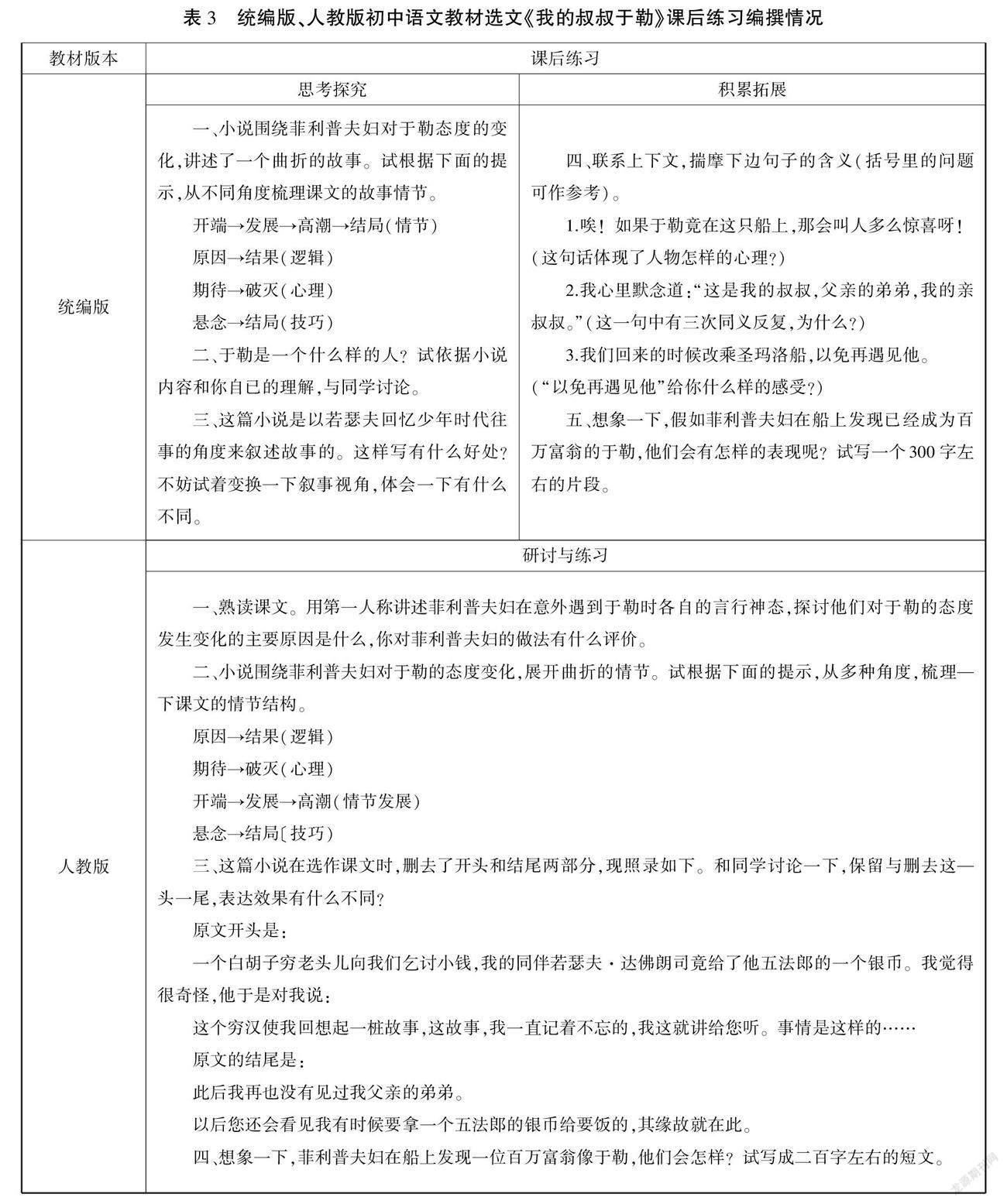

课后练习是学生在课后巩固强化所学知识、自我检验学习程度的重要工具,它包含了课文的应学内容和拓展内容,集中反映了教材编者对学生学习该篇课文的指向与要求。下表(表3)是统编版和人教版初中语文教材课文《我的叔叔于勒》的课后练习编撰情况。

从表中可知,统编版和人教版的课后练习具有较高的相似性,同样关注了课文的情节结构、叙事视角、语言特色、主题思想等,不同的是人教版更加关注菲利普夫妇的行为做法,而统编版更注重通过于勒这一人物角色挖掘作品背后的社会环境。

统编版的课后练习分为思考探究与积累拓展两大部分,共设置五道习题,其中思考探究部分包括了小说的故事情节、人物形象和叙事视角,积累拓展部分则主要指向学生对语言文字的感受与运用。

第一题要求学生从不同角度梳理故事情节,跟人教版的课后练习中提到的“梳理课文的结构”有所不同,而是更加准确地落实到情节这一小说要素中,学生可以从四个角度去梳理、分析故事情节,不仅能够拓展学生的思维与理解,也能使学生感受到情节设置的精巧之处。第二题指向性地抛出问题,给予了学生充足的表达空间,学生可以通过多重视角去解读于勒这一人物形象,并在理解的过程中把握小说的内容与主题,既忠于文本,也尊重学生的个性化体验。第三题关注的是叙事视角,要求学生从“怎么写”的角度,认识和理解不同叙述方式所呈现出的不同的故事和立意,这是该课后练习的一大难点,教师可适当补充资料,通过对比阅读为学生提供適合的学习切入点。第四题要求学生对课文语句进行赏析,这不仅遵循了语文的工具性特点,也是在细读文本中提示学生要在具体语境中理解句子内容,体会到作品遣词造句的巧妙以及语言的艺术魅力。第五题是站在理解课文的基础上,考查学生的写作能力,这不仅要求学生对小说的内容和主旨要有整体性的把握,也体现了学生对课文的自我思考和反思。

总的来看,统编版教材《我的叔叔于勒》课后练习既关注到了文本的内容与形式两方面,也抓住了文章的独特之处,为教师的教与学生的学提供了较为明确的方向。

四、文本分析

(一)人物形象

借助人物语言、神态、行为、心理等描写,作者在这篇作品里塑造了菲利普夫妇这一对生动的城市小市民的典型形象,他们既有独特鲜明的个性,又有深刻的社会意义。于勒的人物形象则是一个“冒险失败而沦落为乞丐的悲剧人”,其年轻时轻浮、放荡、吃喝玩乐,被打发到美洲后他开始反省自责,两次写信给菲利普表示“希望能够补偿从前他造成的损失”,其心地是善良的,但在资本主义社会里,下层人物想要跻身到上层社会注定是困难的,其命运也注定是失败的。小说中的“我”作为故事的叙述者,与自私冷酷的父母形成了鲜明的对比,他自作主张从母亲给他的付牡蛎钱中多给了十个铜子作为给于勒叔叔的小费,既表示了他的不满,同时也表现了作者的希望与理想。

(二)故事情节

《我的叔叔于勒》全文故事曲折,结构精巧,课文的整个情节贯穿于菲利普一家对于于勒叔叔的态度转变中,金钱实际上成为了推动情节发展的原动力。按照作者的行文思路,课文主要包括以下三个情节,即“盼于勒”“遇于勒”和“躲于勒”。情节的开端,小说着力渲染于勒在菲利普一家人心目中的地位,称其为“全家唯一的希望”,他的信也是“家里的福音书”,在金钱的魔力下,于勒一下子从过去那个“坏蛋、流氓”变为了“正直的人、有良心的人”。可当菲利普夫妇在船上真地见到了穷愁潦倒的于勒时,却如临大敌,于勒在此时又成了他们口中的“贼、流氓”。在这个情节结构中,其重点集中在两组人物关系上:一是菲利普夫妇和于勒的关系,二是“我”与于勒的关系。围绕这两组关系教师可以设计两个教学环节,从细节出发,注意情节是如何为人物和主题服务的,指导学生在自主学习的过程中,体味到故事情节安排的一波三折和复杂变化。

(三)社会环境

《我的叔叔于勒》发表于19世纪80年代,正是法国资本主义发展为帝国主义阶段的时期,此时法国在经历普法战争后,农业危机和工业危机席卷整个国家,在变相剥削的社会制度下,国困民怨,致使广大小资产阶级濒于破产,进而形成了个人和社会层面上的唯利是图和冷酷自私,最终彻底沦为了歇斯底里的拜金狂。这部小说就是在这样的背景下出版的,它通过描述该时代下小资产阶级的生活状况,揭露人与人之间的利害关系中的拜金心理,清楚地反映了那个时代的社会面貌。莫泊桑通过对社会的细致观察,从平凡的琐事中寻找到生活的真相,为文章主题设置了一个巨大的时代背景,展示了这篇小说作为经典作品的无限魅力。

(四)主题思想

《我的叔叔于勒》中作者对人物、情节的态度与评价,主要是从“我”的角度表现出来的。小说中菲利普一家与于勒在船上相遇,当菲利普夫妇发现于勒成了一个穷困的乞丐时,把曾经聊以自慰的于勒看成是“灾星”,躲之唯恐不及,避之唯恐不远。而“我”在与于勒叔叔相见时,虽未与其相认,却认真仔细地观察叔叔那“满是皱纹的水手的手”和那“一张又老又穷苦的脸”,甚至还在心里默念着“这是我的叔叔,父亲的弟弟,我的亲叔叔”,深切地表达了对于勒叔叔不幸遭遇的同情之心。《我的叔叔于勒》中两者之间的对比,使世俗的假丑恶和理想的真善美泾渭分明,作者以饱含幽默与讽刺的笔调,借菲利普夫妇的态度转变,讽刺和揭露了在资本主义思想腐蚀下人的精神的堕落。但也在悲观地描述社会现状的同时,通过第一人称将“我”这样一个天真善良的少年形象塑造得血肉丰满,寄寓了作者对生活的理想和希望。

作者单位:广东技术师范大学