北宋童装形制特征的迁与变

——以苏汉臣婴戏题材画作为例

孙晓旭

(广西师范大学,广西 桂林 541006)

引言

中国自古就有绘制婴孩嬉戏图的传统,到了宋代,婴戏题材的画作已然发展到了全盛时期,其题材更加多样化,成为当时非常流行的绘画类型。婴戏图形象能够生动地反映当时社会背景下人们的审美情趣以及丰富的民俗文化内涵。北宋画家苏汉臣擅长绘制婴戏图,他擅于展示婴孩形态和神韵,再现儿童玩乐时的真实生活场景。苏汉臣的画作跨越了北宋末期及南宋初期。从他的画作入手研究北宋童装,可以一窥其历史变迁中所展现的形制特征。

以往学者对于苏汉臣婴戏题材画作的研究多集中在画家本人或画作本身的艺术价值层面,通过对于画作传递的展现社会风貌、时代特色、历史信息等方面的艺术特色和价值意义进行探讨与分析,而本文试图通过苏汉臣婴戏题材画作所展示的人物服装及配饰等信息入手,结合同种题材的画作资料进行对比分析,分析儿童不同时期不同情境的着装区别,探究北宋儿童着装的形制特征。

1 苏汉臣及其婴戏题材画作信息

1.1 画者信息

苏汉臣生于北宋末期,于北宋宣和年间担任画院待诏,跨越了北宋末与南宋初两个时期,他的画作多为幼童嬉戏题材,为当代学者研究宋朝童装样式提供了大量图像资料。

1.2 画作信息

婴戏图作为中国古代传统艺术题材之一,写实性较强[1]。通过考据相关文献资料,笔者认为苏汉臣婴戏题材画作较为真实地反映了宋朝儿童服饰特征,故根据其绘画作品来探究其服饰形制的特征是可行的。为了进行深入研究,笔者搜集了许多苏汉臣的婴戏题材画作的图像资料。本文主要以较为典型的《秋庭戏婴图》(图1)、《冬日戏婴图》(图2)、《婴戏图》(图3)为例进行分析。

如图1所示,《秋庭戏婴图》描绘了在一个秋日,两个身穿锦缎的幼童在庭院中玩推枣游戏的场景。画者对两人的服装配饰进行了精心刻画,整体色彩搭配和谐,线条流畅圆润,展现了丝绸柔软的质感。

图1 《秋庭戏婴图》局部

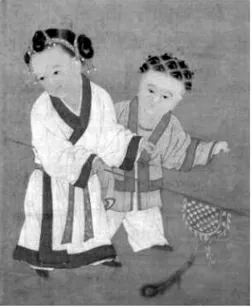

如图2所示,《冬日戏婴图》描绘了两姐弟在院子里与猫玩耍的场景。两人的着装给人一种厚实、温暖的感觉。

图2 《冬日戏婴图》局部

图3所示的是被收藏在美国波士顿美术馆的《婴戏图》,此图描绘了两个身着薄纱的幼童在地上扑蝶玩耍的场景,整体服饰色彩搭配艳丽又不失和谐。

图3 《婴戏图》局部

2 “多元多变”的形制组合

笔者对所搜集婴戏图中儿童的着装形制进行归纳,可分为三种类型:第一类为衣裳连属的上下一体式服装,主要形式为长款袍衫;第二类为上下衣组合式服装;第三类为仅着肚兜,多见于低龄婴孩。

2.1 上下衣一体式着装

整体来看,北宋服装形制种类丰富,具备上衣下裳和上下连属等形制,其中褙子最能表达宋朝的时代风貌与审美观念,北宋服饰为平面裁剪方式,多为矩形衣片结构,服装裁剪流畅简洁。而笔者在这里所提到的上下衣一体式着装主要指袍服及长衫,统称袍衫,袍衫是古代的常服,长度一般在膝盖以下到脚面之间,其中长衫为单面无衬里;而袍服有衬里,在冬季可以加棉絮。袍衫又有圆领袍衫及交领袍衫两种款式,是宋代的官员和百姓都普遍穿着的服装[2]。

《冬日戏婴图》和《秋庭戏婴图》中的儿童身穿右衽交领袍衫,可以看出其结构特点。同时可看出二图孩童穿着的服装款式的不同:《秋庭戏婴图》中儿童所着袍衫形似褙子,但长度短于褙子,仅到膝盖位置,且两侧在腰部以下有开拆,袖长多有余量,袖身极为宽松,袖口处略有收窄,适合活动,更加适合性格活泼、爱动的儿童。《冬日戏婴图》中儿童所着袍衫长度几乎及地,且整体更为宽松,袖口处略有收窄,腰部有腰带,整体看来更为严密,增强了防风防寒的作用。由此可见,袍衫结构的变化有考虑到季节及气候冷暖的因素,能够在温差变化较大的情况下更好地起到保暖与护体的作用。

2.2 上下衣组合式着装

经过整理发现,上下组合式服装是苏汉臣婴戏图中出现频率最高的,儿童的上下装不仅有多种样式,而且有丰富的组合搭配形式。北宋童装的服装样式有长衫、短衫、背心、半臂、貉袖、褙子、长裤等,其中最常见的组合形式主要有三种形式:第一类是上装为短褙,内套圆领长衫或肚兜,下装为长裤,多出现在春秋季节;第二类是上装为圆领长衫,下装是长裤,多穿着于冬季;第三类是上装为肚兜,下装长裤,多穿着于夏季。这些着装方式的变化与儿童的年龄、穿着的季节、穿着场所以及穿着者的身份有关。

第一类着装一般出现在春季和秋季,由于外穿褙子方便穿脱,比较适合于早晚温差大的季节,有利于保护儿童健康,避免儿童感染风寒。通过搜集相关资料可知,宋代幼童所穿的外衫一般为褙子的形制,分为长褙和短褙两种,春秋季节另在外衫内穿两层或多层内衫,内衫长度比外衫稍短。衫子一般用轻薄面料制成,如麻或纱罗,当时儿童所着服装用料多为白色细布,色彩较为浅淡素雅,多属于饱和度低的传统色系[5]。而短衫一般只有在夏季才会穿用,穿着时,里面会加穿红色或接近肤色的肚兜,或直接单穿。短衫的面料一般采用纱罗,这种织物薄如蝉翼,较为轻薄,可以透出肌肤。宋代的短衫形制在古籍史料中相关记载较少,但在婴戏图中出现频繁,相关可具参考价值的还有江苏金坛南宋周瑀墓出土的素罗合领单衫。这种短衫的长度一般不超过腰部,衣长和袖子都较短,前裾略短于后裾,衣领处多为半合领对襟,领口和袖口等用彩色刺绣镶边,短衫两侧在腋下四指处有开衩,并在腰部系带固定服饰,防风防寒,如图4所示。

图4 短衫形制

第二类为圆领长衫与长裤的上下装组合穿搭,且衫中有叠穿,推断为初秋季节劳作中的儿童的着装方式。值得一提的是,在儿童的冬季着装中会有更加丰富的搭配,如传苏汉臣《冬日婴戏图》中所绘的男童身着貉袖,也即旋袄,为直领对襟的形制,如图5,长度在腰部,可穿于褙子外面,两袖略宽且短,仅仅过肘部,形制美观,主要用于保暖。从《冬日婴戏图》中男童的穿着可看出,貉袖有夹棉,领襟袖口等处加以红色布帛缘边,缘边上有印金彩绘的植物花卉纹样,整体搭配和谐。

图5 貉袖形制

第四类着装方式中儿童的上衣为肚兜,下装着裤。据资料显示,孩子们在炎热的夏天可以在外面穿一个肚兜,这样不仅有利于散热,还可以保护腹部免受寒冷。夏季时,在街市上玩游戏、摔跤打闹、放牛放羊的孩童均会穿着背心,有一种背心无系扣,可以敞开穿着,露出里面的裹肚;另一种背心有些腋下不缝合,只用较窄的布条连接,如图6;还有一种形式的背心形制是在史料古籍中无记载的,但在图1中有所展现,这种背心形制为盘领对襟背心,无袖,衣长到大腿中部,春天和秋天穿在袍衫里面。由于儿童背心一般在夏天穿着,因此所用的面料比较薄,所以富裕家庭的儿童穿的背心面料往往是纱罗,这种面料薄如蝉翼,而平民家庭的儿童则多穿麻制背心,且在盛夏时节只用背心蔽体。

图6 背心、肚兜形制

2.3 低龄婴孩肚兜着装

从婴戏图中看宋代儿童穿裹肚的现象较普遍,从出土实物和图像记载可看出,裹肚均无刺绣纹样,一般采用素绢制成,颜色多为红色或接近肤色的纯色服装,作为内衣穿着,一般在背心、短衫里穿着裹肚,用以护住腹部脐部免受风寒,裹肚的形制一般为在一梯形布片上端两头各缝缀一布条,穿戴时系结于颈后,底边两边也各有细带,在腰后系带更便于穿着。婴孩在夏季的着装一种是单独穿着裹肚,不用穿着裤装;另一种是裹肚与裤缝合于一体,在腰后部系带,便于穿脱,如《秋庭婴戏图》中所绘制的男童着装。

3 “承前启后”的形制转变

苏汉臣所处的北宋时期,经济文化进一步发展,商业贸易日益繁荣,却长期处于内忧外患交并之中,加之程朱理学的思想禁锢等因素的影响,宋朝服饰虽然大体仍沿袭隋唐旧制,但服饰却开始崇尚简朴、严谨、含蓄,呈现出明显的转变。

3.1 理学盛行——追求质朴面貌

宋代在儒学复兴和理学构建的过程中,传统的礼制秩序得以重建。“礼”成为了宋代文化的核心[4],影响着人们的穿着行为,使宋代服饰展现出优雅、朴素、保守、内敛、含蓄、自然的特点。

褙子在宋代的产生与盛行,其背后就承载了一定的文化意蕴,除了别具一格的审美情趣及利事便捷的实用性体现,还反映在宋人物以载道的思想观念。宋代“以文治国”,书香取代剑气,形成文人至上的局面。人们开始追求高雅的生活。学者们凭借朴素、超然、清新、自然的服装美学,表达了对简约的向往,儿童服装也有这一特点。在宋代孩童玩耍的画面中,孩子们穿褙子的情况很常见,褙子没有纽扣,穿着简单随意;外形轮廓平直,无曲线,身体包裹得当;且褙子的风格含蓄内敛,带有禁欲倾向,体现了宋代思潮的影响[6]。

3.2 文化交融——实用功能展现

北宋和唐的民族政策不同,有契丹族建立的辽政权,党项族(羌族的一支)建立的夏政权(西夏),还有云南的大理,西藏的吐蕃以及西北的高昌、龟兹、于阗等政权[6]。在这个时期,各民族文化的交融非常频繁,服饰文化的相互融合也是不可避免的。随着南宋初期,宋室迁都,苏汉臣婴戏画作也转变为多展示南方服饰的风貌,其中民众所展现出前朝所没有的排斥外来者的民族凝聚力,又使得此时期的宋朝服饰最具汉民族特色,当时所反映的儿童衣着方式,充分体现了宋代服饰文化的对抗与交融。

4 结语

通过对苏汉臣婴戏题材画作中的孩童着装进行分析,可得知宋代孩童在不同季节有不同于成人的习惯性装束,可以说在童装式样中,有着专属于儿童群体的特色服饰,并不是简单地将成人服装缩小化。对其形制的研究,不仅反映出宋代儿童服饰式样丰富,有其自身的着装特点,同时也体现了其形制不仅样式多变,还有着丰富的搭配形式。它不仅仅是时代文明的载体与社会文化的缩影,同时也是古代儿童物质与娱乐生活的真实写照,反映了一个时代的审美观念与时尚追求。