数字化实验在高中物理教材中的迭代与启示

林冰冰 杨传绿 许芙蓉

摘 要:新一轮课程改革中,数字化实验作为信息技术与实验教学融合的产物,已然成为课程改革的一种教学手段,对理科实验教学的教学形态产生了深刻的影响。通过梳理数字化实验在新旧人教版教材中的迭代,调研学科教师学习数字化实验的意愿以及现实中的执行度等,总结出教育信息化下物理学科教师TPACK能力发展的启示。

关键词:数字化实验;高中物理;教材比较分析;TPACK

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)4-0021-4

《教育信息化十年发展规划(2011—2020)》是教育部在2012年颁布的关于“重点推进信息技术与教学融合,促进教师专业化发展”的重要文件。至今,经过十年规划发展,学科教师在教育思想、理念、方法和手段上都有了进展。本文选择新一轮课程改革中新版普通高中物理课程标准和新版教材中均有所呈现和要求的“数字化实验”,作为物理学科教师TPACK能力发展评估的变量之一开展调查研究,以期能够从中窥探到教育信息化下物理学科教师TPACK能力发展的启示。

数字化实验是指由传感器、数据采集器、计算机及其配套的应用软件组成的现代化新型实验系统,当下国内相应地称之为DIS(Digital Information System)。数字化实验研究起源于美国一家仪器公司,经过其他教学仪器公司的不断深入研究和实践完善后形成了较为成熟的实验教学系统,并成功进军基础教育领域[1]。在当时,物理学科相关实验内容成为数字化实验进军基础教育领域的首选,而后才在生命科学和化学学科推进。

2002年,数字化实验在上海的二期课改中惊艳亮相,随后在2003年国家新一轮课程改革中得以向全国推广。数字化实验作为信息技术与实验教学融合的产物,也已然成为新一轮课程改革的教学手段,对理科实验教学的教学形态产生了深远的影响,为促进学生的认知提供了强有力的支持。相较于其他信息技术,数字化实验在一线教学中的实际应用推广有着得天独厚的优势,不仅有来自课程标准的要求,亦有基于课程标准编写的教材的推行。

1 数字化实验在普通高中物理课程标准中的迭代

《普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“新课标”)对于“数字实验系统”给出了相关定义:“数字实验系统是利用传感器、数据采集器等收集实验数据,用计算机软件分析实验数据、得出实验结果的现代化实验系统”[2],并明确提出“要重视数字实验,创新实验方式”[2],這其中包括“用数字实验解决一些用常规方法难以实现的疑难实验问题”“数字实验系统对传统实验的改进方法”“研究数字实验系统的教学方式”[2]等。

相较于新课标,《普通高中物理课程标准(实验版)》(以下简称“实验版课标”)并未明确有“数字化实验”的定义以及相关要求。从内容上分析,根据相关数字化实验中的重要组成部分,“传感器”“数据采集器”“计算机”等关键词,更多的则是出现在选修1-1中的“电磁技术与社会发展”部分以及选修3-2中的“传感器”部分,呈现在相应“内容标准”下的举例中,例如“用传感器和计算机实时采集和处理实验数据”[3]。

应该来说,考虑到各地市经济、文化和教育等发展不均衡的实际情况,课程标准中对于“数字化实验”的引进非常谨慎。从实验版课标中“内容标准”下的相关举例,到新课标明确给出“数字实验系统”的定义并提出相关要求,这个强有力的实验教学技术手段在新一轮课程改革中有了实质性的稳步推进。

2 数字化实验在普通高中物理教材中的迭代

教科书作为使用最为广泛的教师教学用书和学生学习用书,在教育教学活动中占据着不可替代的位置。而经过严格筛选入编的数字化实验案例也更具有代表性、指导性和推广性。根据新课标的选择和编排,选取人教版2019年版必修1、必修2和必修3教材以及2004年版必修1、必修2、选修3-1教材进行纵深比较,统计结果如表1所示。

在人教版2004年版教材中,数字化实验主要作为扩展性内容出现在“做一做”栏目,对此教材要求为“有条件的尽量多做”。在人教版2019年版教材中,数字化实验同样作为高中阶段所学知识内容的延伸拓展部分集中在“拓展学习”栏目,对此,教材要求为“供有条件的学校选用”。可以看出,人教版教材对于数字化实验的引入一直都是十分谨慎的,在要求上一直都注重体现其“可选择性”——在兼顾各地市经济、文化和教育发展不均衡的基础上,也能为有条件的学校和学有余力的学生提供一定的发展空间。

2.1 审慎包容,承续有度

人教版教材在引进数字化实验上十分务实,并非一味在各个实验中都融合进数字化实验,而是秉持着“传统之上,循序渐进”的原则,将传统实验方法做不了的实验率先跟进数字化实验,而后再用在改进传统实验效果不如意的实验上。例如,在2004年版选修3-1教材中的“用磁传感器研究磁场”,把看不见摸不着的磁场,通过磁传感器把磁感应强度变成电信号进行研究。又如,在2019年版和2004年版教材中都有呈现的“用传感器观察电容器的放电过程”,则是在传统实验基础上,进一步采用“能够捕捉到瞬间电流变化的电流传感器”来代替“只能观察到短暂的放电电流的灵敏电流计”进行拓展学习。

在知识结构编排上,体现“先传统实验,后数字化实验”,即在阐述传统实验方式方法的基础上,再给出使用数字化实验进行相关改进的建议。此外,在数字化实验部分呈现出“重基本原理,轻具体操作步骤”。与传统实验中细致描述“实验步骤”不同,数字化实验更注重对所用传感器的基本原理进行图文并茂的阐释,同时还兼顾到对多种传感器原理差异的阐述,而对于实验装置及相关数据图像则以完整实物图片的形式进行实物图展示,并不对其中具体的操作方法进行描述。如此编排也更符合作为“拓展内容”的目的所在——为了给师生提供该实验可能的技术改进方向,也潜移默化地告诉教师要做学科教学的“探索者”,在传统实验基础之上,可以尝试用信息技术提升实验的可操作性、可视性或精确性等。但值得注意的是,在相应的教师教学用书中,也给出明确建议,“没有条件的学校也应播放相应的视频资料,讨论实验原理”“学生应尽早接触、学习和应用”[4],直指信息化时代师生知识所必要的拓展更新。

2.2 取精用宏,整体布局

在“混合式学习”成为日益重要的学习方式的大趋势下,安装在智能手机中的一些应用程序能够很好地帮助教师和学生进行随时随地的科学探究。在2019年版教材中,同样对此也有体现,增加了以智能电子设备为载体的科学探究活动,更多地体现出了学科课程“注重与生产生活、现代社会及科技发展的联系”的理念。例如,在2019年版必修1教材“研究自由落体加速度”中“做一做”栏目的“使用手机测自由落体加速度”,就引导师生用智能手机中的加速度传感器来研究手机在桌面上沿不同方向做不同运动时,x轴、y轴以及z轴方向上的加速度情况,亦可以加强学生对于加速度大小、方向的感性认识。

除此之外,人教版教材还兼顾对学科中可能使用的计算机基础工具进行介绍,例如在2019年版必修1教材的“实验:探究小车速度随时间变化的规律”中以“做一做”的形式向学生介绍了WPS数表画图工具及其使用,并在画v-t图的基础上介绍了“数据拟合函数”的方法。教师在此基础上,可以进一步让学生通过不同函数的数据拟合,找到相关运动规律,同时进行误差分析,而这在一定程度上也能促进学生对实验所产生图线结果和所得到物理规律的理解。也可以看出,编者在教材编排上有着更为深远的谋划——借助计算机进行科学探究是科学研究工作者采用的一种普遍方法,教师在日常教学中也应让学生知道和使用这个重要的学习和研究工具。

2.3 功能前置,应用进阶

从实验类型上进行分析,在使用传感器的实验中,包括“测量”“探究”和开放性的“课题研究”三种类型,而这三种类型也间接反映出了传感器在教材中的使用范式——功能前置,应用进阶。

人教版教材在技术融合运用这部分并非只是在某个实验中进行引入使用,而是循序渐进地进行引入,关注到创新思维培养的连续性。以“手机加速度传感器”應用为例,分别出现在2019年版教材的“做一做”“课题研究”栏目以及课后“练习与应用”“复习与提高”的习题中。从引入顺序及其内容要求上分析,从2019年版必修1教材第二章让学生测量“自由落体运动加速度”,让学生知道手机加速度传感器可以从三维空间进行方向不同的加速度测量显示;到第四章牛顿第二定律学习后,在“复习与提高”中进一步让学生设计一个能测量并显示方向的加速度传感器;再到2019年版必修2教材的“课题研究”栏目中让学生用手机加速度传感器进行相关数据检验(甩手时手腕的向心加速度),进而开展“关于甩手动作的物理原理研究”的课题研究。如此前后呼应、循序渐进,也更符合学生的认知特点和教育教学规律,在引导学生理解手机加速度传感器物理原理的基础上,再应用所学知识进行实验设计和探究,逐步增强并加深学生的创新意识,提高创新实践能力。

3 学科教师对教材中数字化实验的接受度和执行度

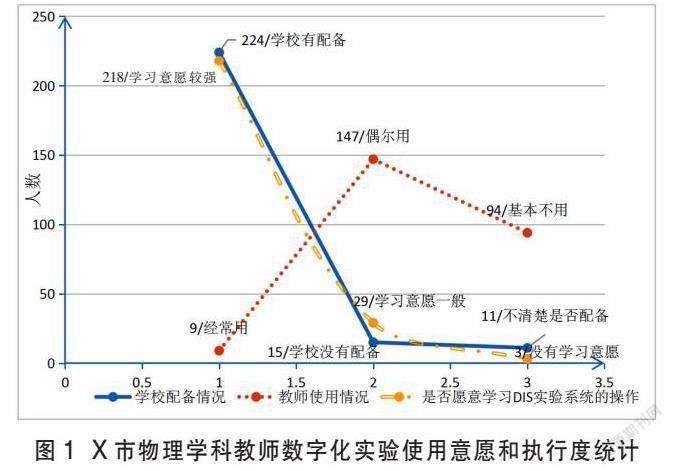

高中物理学科各版本新教材于2019年陆续投入使用,新教材历经三年使用后,针对一线教师对于其中数字化实验的接受程度和执行程度,项目组选择了经济和教育都较为发达的X市的高中物理教师作为对象,进行问卷发放,共收回有效问卷250份。所提交的样本中,受访对象处于一级达标和示范性高中的比例达到77.2%,40岁以下的青年教师占比为51.2%,学校配备有DIS实验器材的占比为89.6%。其中,赞同在课堂教学中使用并愿意学习DIS实验系统操作的老师占比为87.2%。但是在教学实践中,却与学校配备和教师学习意愿形成强烈反差,基本不开展数字化实验的学科教师占比为37.6%,偶尔用的教师占比为58.8%,只有3.6%的教师表示会经常用(图1)。而在偶尔使用的学科教师群体中,较多是迫于教学竞赛压力而进行相关使用探索,而在常规教学中则表示少有开展。针对学科教师在数字化实验教学中所遇到的困难的调研中,64.4%的受访者反馈“在传统实验和数字化实验均可选的情况下,会选择以完成传统实验演示为主”,而对具有可选择性的数字化实验则表示“有心无力无时间”,其中“课时紧张”成为不选择原因的主频率词。

从图1可以看出,在数字化实验高配的X市,学科教师虽然在情感上已然接受数字化实验,但在教学实践中对数字化实验的使用率依旧较低,且有40%的学科教师表示不会使用。虽然每个学校在购置数字化实验设备之后,公司的技术售后都会对学校相关教师进行技能培训,但从现实成效上看却不尽如人意。

4 基于数字化实验对学科教师TPACK能力提升的启示

新一轮课程改革进一步提高了对教师职业素养的要求,“教师的学”被置于教师素养发展中的重要位置,教材拓展性内容不仅仅只是对学生发展而言,也是对学科教师相应的专业素养提升提出了要求和借鉴。经过十年的“磨合”,学科教师在情感上已然接受了数字化实验,但在行动上的提升还需要投入更多的关注。

4.1 教学关注牵引,促进教师“进阶式”成长

诚然如学科教师教学用书中针对数字化实验对教师所提出的“学生应尽早接触、学习和应用”[4],学会使用数字化实验,借助信息技术力量更好地开展学科教学亦是这个时代带来的任务。经过课改的不断推进,学科教师对数字化实验的接受度较高,但如何在教学实践中进一步牵引学科教师的教学关注,促进教师内生情感、外显为教学行为,进而改善教学行为,就成为关键了。当下学科教学中存在着常规教学和公开课或者赛课“两张皮”的现象。各级教育行政部门可以依托教学比武,在其中融入数字化实验部分,并加大相关成果推广,引起教研教学部门的进一步关注,通过骨干教师的赛课成长,带动所在区域教师的“进阶式”成长。

4.2 教研范式拓展,布局学科间协同发展

新课程改革对融合教学提出了一定要求,在这样的背景下,学校教研室应当积极发挥学科间桥梁和纽带的作用,积极促进各学科间的教研和对话。再则,引进数字化实验的学科不仅有物理,亦有化学、生物等。在校内或者校际间开展相关数字化实验主题的跨学科教研,邀请多学科对数字化实验有研究背景或者有兴趣的教师,围绕一个科学大概念,借助数字化实验进行多学科视角的知识建构,不仅有益于学科间的思维碰撞,亦是对数字化实验这个实验教学仪器的多学科合作研究,促进相关技术能力的提升。

4.3 评价方式整合,共振推进“表现性评价”

表现性评价强调过程性、主体的参与性和反思性等[5],借鉴G.Wiggins在其“逆向设计”中提出的“以始为终”,嫁接进现有的教师评价体系中,为学科教师评价设定“特定模块”进行定向的“表现性任务”设计,为判断学科教师在“数字化实验”方面的行为落实提供评价证据。而在评价设计中,亦可以通过邀请被评主体共同参与评价标准制订,既能让教师对过程中产生的结果作出及时有效的判断,也可提升其热情和自我评价能力。

参考文献:

[1]冯容士,李鼎.中国数字化实验十五年发展综述[J].物理教学探讨,2018,36(3):10-12.

[2]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020.

[3]中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(实验)[S].北京:人民教育出版社,2003.

[4]人民教育出版社,课程教材研究所,物理课程教材研究开发中心. 普通高中教科书教师教学用书(物理必修第一册)[M]. 北京:人民教育出版社,2019.

[5]郭元勋,张华.论素养本位表现性评价设计[J].全球教育展望,2022,51(9):91-103.(栏目编辑 刘 荣)