农作物病害诊断方法现状和展望

杜英杰, 宗哲英, 王 祯, 苑文博, 李亚男, 吴 晗

(内蒙古农业大学机电工程学院,内蒙古呼和浩特 010018)

我国是农业生产大国,耕地面积占世界耕地面积的7%[1]。过去20年里,我国农产品总产量与单位生产能力在全球范围内均位于世界前列[2]。农作物病害是农业生产上重要的生物灾害,具有种类多、影响大、时常暴发成灾的特点,能够准确地诊断识别病害,并针对病害种类开展对应的防控防治措施对于农业生产具有十分重要的意义。

据联合国粮食及农业组织估计,世界粮食生产因植物病害造成的年损失约为总产量的10%[3]。全国农业技术推广服务中心在《2022年全国农作物重大病虫害发生趋势预报》中指出,2022年的主要粮食作物的重大病虫害仍呈重发态势,预计发生面积达20.26亿亩次[4]。2022年中共中央发布一号文件,即《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,其中指出“要强化农业科技和装备支撑。更加重视依靠农业科技进步,坚持农业科技自立自强,推进关键核心技术攻关,夯实农业设施装备条件,创制运用新型农机装备,健全农业防灾减灾体系,促进农业提质增效”[5]。由此可见,农作物病害检测科学化、智能化既是当前农业生产发展的现实需要,也是实现“全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化”的历史发展的必然要求。

1 病害诊断依据

传统的病害诊断主要依靠人眼观察判断,这种方法需要有一定的病害知识储备和经验作为前提,并且具有主观性强、准确率低的缺点,容易导致误诊进而影响病害的及时防治,造成农作物的产量损失。农作物的病害种类有很多,一般可根据病害成因分为非侵染性病害、侵染性病害两大类[6]。非侵染性病害一般是由非生物因素引起的,如气候因素(环境低温、高温)和不适宜农作物的生长环境(土壤中的矿物质元素、水分)引起的农作物病害。侵染性病害是指由生物(细菌、真菌、病毒等)侵染引起的农作物病害。病害发生后通常会引起农作物生理机能失常、失调,主要表现为作物的生长状态发生改变,进而引起作物发育不良、枯萎或死亡。目前,农作物病害的诊断一般基于检测病害的成因和通过识别作物病症表现的方法来进行,详见表1。

表1 农作物病害的主要检测方式和应用类型

2 基于环境成因的诊断方法

作物所处的环境是作物赖以生存生长的基础,对作物的成长起到决定性作用。不同作物对生长环境的要求不同,当环境要素不满足作物生长的要求时,便会影响作物发育,严重的可导致作物患病甚至死亡。以主要的粮食作物为例,玉米缺氮会导致苗期玉米植株矮小,叶色黄绿;在生长盛期缺氮会使玉米叶片由下而上、从叶尖沿中脉向基部变得黄枯,直至全叶枯黄变死;在生长关键期缺氮会导致雌株发育延迟或停止,使得果穗短小、顶部籽粒不充实、粒少粒轻,并产生空秆[7]。除了土壤营养元素缺乏导致的胁迫病害外,常见的病害还有因温度原因导致的低温冻害等。不适宜的环境不仅可以直接导致作物患病,在特定情况下,环境也可以间接促进生物病原造成的作物患病。如马铃薯晚疫病的病原为致病疫霉,早晚雾浓露重或阴雨连绵的天气以及气温在10~25 ℃、相对湿度为75%以上的环境条件为该病害的流行条件,在此条件下致病疫霉极易繁殖孳生,马铃薯晚疫病一般也在这种天气条件下大规模暴发[8]。综上所述,准确及时地获取环境信息可以为病害的实时监测诊断及科学防控、指导提供必要依据。

对于非侵染性病害和部分侵染性病害,可以通过作物生长环境信息进行诊断,详见表2。其中对于环境信息的采集,一般通过部署传感器来实现。随着信息技术的发展,云平台为用户提供了一种新的、高效率的信息整合方式,极大地节省了传感器的信息收集、信息处理的时间成本。此外,相较于传统传感器,云平台还具有数据横向整合、直观的数据可视化分析等突出优势,相较于传统传感器,数据收集可以更好地实现数据交互。传感器和云平台是支持1个完整物联网系统而形成的核心软硬件内容,随着物联网系统对数据采集过程的集成,研究者能够省略繁琐的采集步骤,转而从其他角度对病害进行检测研究,其中包括对数据分析算法的研究等。对于受环境因素促进而非主导影响的病害种类,将环境因素与其他检测手段进行信息融合的判别模式也是主要的研究方向。除此之外,环境信息的获取不仅局限于物联网采集,气象局、气象站和高程卫星对特定病害同样可以起到检测或监测作用。

表2 基于环境信息的农作物病害诊断研究现状

3 基于生物性成因的诊断方法

病原微生物对作物的侵染是作物发生病害的最常见因素,2020年农业农村部发布的《一类农作物病虫害名录》中被列为一类的农作物病害全部为由生物病原导致的侵染性病害[20],可见侵染性病害在农作物中的广泛性和危害性。常见的侵染性病害有小麦条锈病、小麦赤霉病、马铃薯晚疫病和稻瘟病等。准确获取病原微生物信息有助于对病害种类进行判断,从而提升病害诊断的精准性和可靠性。目前在生物性成因检测方面较为流行的技术主要有电镜技术、生物芯片技术等。

基于生物性成因的检测诊断方法只针对侵染性病害,详见表3。孢子是由许多真菌、藻类和原生动物产生的一种有繁殖或休眠作用的生殖细胞,在适宜情况下可以发展为导致病害的病原个体,通过研究田间孢子的生长情况有助于对农作物病害进行检测与评估。同时,由于孢子生殖是某些病害病原个体的繁殖方式,因而通过对孢子情况的监测研究有助于了解农作物病害的发展趋势。在研究病菌孢子数与病害、病情的关系时,通常借助孢子显微图像,基于图像处理技术对其进行计数。对于田间病害种类的直接检测,更便捷的方法是采用聚合酶链式反应(PCR)检测技术,该检测方式相较于孢子检测具有直接快速的技术特点,有助于在田间快速制备用于诊断各种植物病害的分子诊断样品。

表3 基于生物病原信息的农作物病害诊断研究现状

4 基于作物病症表现的诊断方法

作物在受不适宜的生长环境或病原生物影响后,会在形态、生理和生化上发生一系列病理变化,其外在通常会表现出变色、坏死、腐烂、萎蔫、畸形等5种类型的病症表现。病症表现对于不同病害类型及其在不同作物上的病症表现各不相同,这就为以作物病症表现为切入点的植物病害识别诊断方法的实现提供了可能。光谱技术对于检测作物病害的生理化学信息具有较好的效果,它能直接反映分子内部结构及运动状态,因为该技术采集到的光波段远超过可见光范围且是肉眼不能感知的,从而使光谱仪器采集到的样本信息量大大增加[33]。在农业病害诊断领域中,光谱技术最大的贡献是可以通过近端、远端(主要为无人机搭载)和遥感(卫星搭载)多个观测范围观测农作物的病害情况,从而为病害诊断提供可靠、直观的理论与事实依据[3]。除此之外,近年来随着计算机算力的提升和各种创新性算法的涌现,通过图像进行病害识别也成为可能。目前依据图像识别对植物病症进行诊断的方法主要分为2类,一类是使用经典图像处理方法提取特征识别病害,另一类是采用深度学习方法构建病害判别模型来识别病害。

4.1 基于光谱技术的农作物病害诊断方法研究现状

光谱可以检测到很多人眼无法看到的作物病害的生理化学信息,这个特点对于病害检测诊断任务具有独特优势,详见表4。手持式近端光谱仪器的出现使得获得光谱数据的成本大为降低。近年来,随着民用无人机技术的广泛快速发展,光谱仪器有了更高的搭载平台,人们可以通过无人机搭载的光谱仪器进行田块尺度的病害检测与诊断,从而从宏观角度掌控田块尺度农作物的生长态势。相较于无人机,遥感卫星的光谱数据具有更大的宏观优势,其执行的任务通常是地区尺度的。除了直接使用光谱对病害区域进行分析外,还有研究者通过研究叶片中叶绿素的光谱响应特点来检测农作物生长的健康状况,进而判断作物是否染病。

表4 基于光谱信息检测的农作物病害诊断研究现状

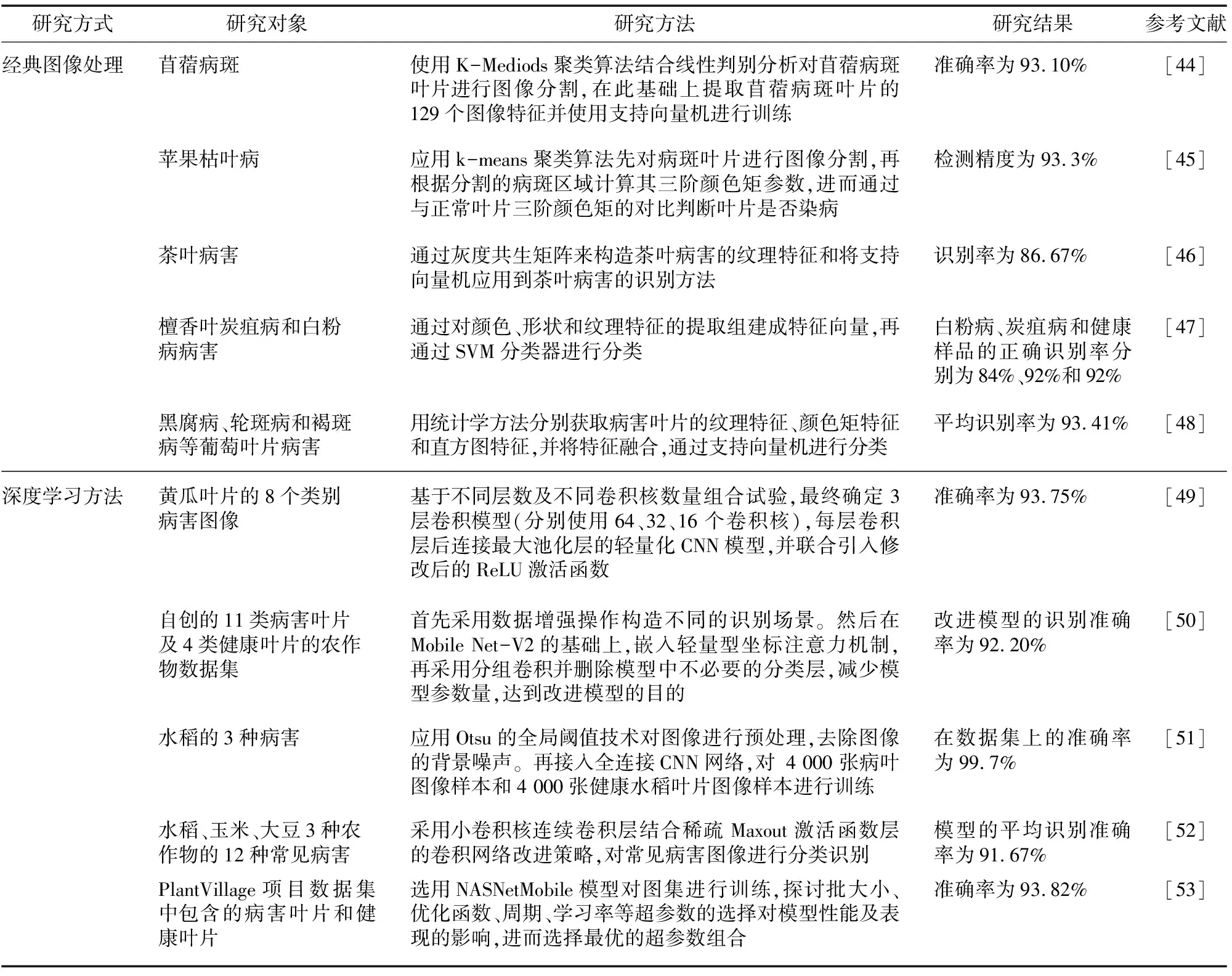

4.2 基于图像处理技术的农作物病害诊断方法研究现状

基于图像处理技术的农作物病害诊断可按研究方式分为经典图像算法、深度学习技术2类,详见表5。对于使用经典图像处理算法的病害叶片识别,常用的处理步骤如下:先对图像进行病斑区域分割,再通过算法对病斑区域提取病害特征,最后构建判别模型,对获取的特征进行判断,以识别其是否染病。此外,还有一些学者省略了病斑区域的分割步骤,直接在病害图像上提取图像全局的统计学特征,再对统计学特征进行分析判别。近年来,随着深度学习算法的发展和涌现,许多深度学习模型也逐渐应用到病害诊断领域,研究者通过对深度学习模型的结构或激活函数进行改进,使其在执行病害检测任务时表现出更好的准确性和鲁棒性。影响模型性能的因素不仅包含模型结构和激活函数,模型的超参数的选择也是一个重要方面,通过试验选取最优的超参数组合,也可以提高病害检测模型的识别准确率。

表5 基于图像处理技术的农作物病害诊断现状

5 总结

在当前推进乡村振兴、加快农业农村现代化的社会背景下,传统的人工诊断病害的方法因存在主观性强、效率和准确率低等缺点,应用于病害诊断任务已具有较大局限。环境是影响植物病害的一项重要因素,基于环境信息监测的病害诊断方法不仅可以根据作物生长环境数据对植物病害进行诊断,而且可以结合环境变化趋势对作物病害进行进一步预测和预警,这是环境信息相较其他病害诊断依据而言独有的特点和优势。但是从目前我国的农业发展情况看,除天气原因人们较难干预外,其他如氮磷钾等环境营养物质的缺失情况少之又少,而且与环境有关的农作物病害大部分是因为环境适宜生物病原繁殖传播而间接导致的,因此环境因素逐渐成为多源数据融合诊断病害的一个辅助判据。

依靠对生物病原进行检测的病害诊断技术直接对生物病原进行检测识别,进而判断病害种类,因此该方法具有识别的可靠性和准确率高等特点,但生物病原的检测识别过程较为专业、复杂,病原识别和获取需要有专业人员操作,具有局限性。便于田间快速检测的病原探测微针或试剂盒等PCR技术的出现,弥补了其专业性不高、效率低等局限,但是田间农作物生长环境复杂,其侵染病原有一定的随机性,病原探测微针或试剂盒等产品可检测的病原单一,仍不能作为具有普适性的田间诊断样品被有效推广使用。

光谱技术能直接反映分子的内部结构及运动状态,因此该技术对检测染病作物的生理状态具有较好的效果[33],并且在病害初期,许多病症表现不明显,肉眼很难观察,使用光谱仪器却可以很好地洞悉植物的生长状态异常,便于在早期发现病害,早期防治。目前根据检测距离不同可以将光谱诊断技术分为近端光谱、远端光谱和遥感光谱。随着无人机技术的发展,远端光谱的代表——无人机+光谱仪器模式极大地方便了农户对农作物区域病害情况进行巡视检查。除了近端光谱诊断方法外,远端光谱、遥感光谱的数据采集受天气影响,尤其是云、雾等天气的影响较大,而且远端、遥感光谱实际采集的数据仅是作物冠层的光谱信息,对于作物其他部位的病害检测仍需结合近端光谱或其他检测手段实现。另外,高精度的光谱仪器价格高昂,遥感卫星的高精度光谱数据较为昂贵且不容易购买也是制约光谱诊断技术发展和推广的关键因素。

根据图像处理技术诊断病害的方法具有设备易操作、使用成本低的优势,并且近年来随着计算机算力的提升和各种创新性算法的涌现,该技术可诊断病害的种类明显增多,同时其诊断准确率也处于较高水平,但是局限于图像数据,该技术对于病症表现不明显的早期病害有一定局限性,同时该方法一般只局限于近端检测,对大范围农田尺度的植物病害诊断表现不佳。

6 展望

近年来,随着在病害领域研究的深入,先后涌现了越来越多的作物病害诊断方法。总体上看,各种方法对特定病害的识别准确率都表现出较高水平,但是也存在一些有待优化的问题,具体如下:(1)在自然界和实际生产中,作物可能发生的常见病害有很多,不是只局限于其中一种或几种,而在目前诸多病害诊断方法中,其研究对象一般只设定为特定的某种作物上的一种或几种病害,而对于研究对象以外的病害种类,诊断方法往往表现乏力,缺乏普适性。(2)作物的生存环境十分复杂,环境中常伴有多种病原共同孳生、作用于植物体的现象,使得作物同时感染2种或2种以上的疾病。目前研究方法具有高准确率的前提是对单一病害的诊断,对于多种病害对作物的相互作用还有待进一步探究。(3)随着时代的发展,数据的获取成本在逐渐降低。对于作物病害领域,采用多源数据融合、交叉验证诊断将是未来发展的一个方向,并且随着对环境即时数据、预测数据的引用,可实现的功能除了对病害的诊断外,还可以对于某些特定病害产生预警效果,也可以实现对作物生长状态进行多元、实时监控,从而进一步实现农作物的智能化、自动化管理。