碳交易背景下工业企业碳预算体系构建

韩洁平 牛羿恒

【摘要】碳交易背景下, 处于节能降碳关键领域的工业企业需对经营管理活动做出调整。针对碳交易对工业企业预算管理的影响, 结合其在实务中可能涉及的碳行为和碳业务, 构建覆盖碳预算的目标确定、 流程设计、 表单编制、 责任分解、 调整事项处理、 偏差考核六个部分的碳预算体系, 并认为碳预算推行具有丰富全面预算内容和提升碳资产管理水平等的意义, 建议从提高燃料与设备精细化管理程度和注重不同碳管理手段的交互应用等方面推行碳预算, 为工业企业在“双碳”目标下做好碳排放规划和控制工作提供了一定参考。

【关键词】碳交易;碳预算;碳排放;碳资产管理

【中图分类号】 F275 【文献标识码】A 【文章编号】1004-0994(2023)09-0127-6

一、 引言

近年来, 气候变暖已成为人类面临的全球性问题, 国际社会在应对气候变化问题上逐步达成广泛共识。在低碳发展的宏观背景下, 我国温室气体核算办法的编撰工作和碳交易市场建设工作也在有序推进。2013 ~ 2015年, 24个行业企业温室气体排放核算方法与报告指南陆续发布, 为发电、 钢铁生产等高耗能行业提供了碳排放核算依据。2016年, 为充分发挥市场机制在温室气体排放资源配置中的作用, 《国家发展改革委办公厅关于切实做好全国碳排放权交易市场启动重点工作的通知》出台, 明确了全国碳交易市场第一阶段的行业企业覆盖范围。2020年, 生态环境部发布《2019 ~ 2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案(发电行业)》, 明确了燃煤与燃气电厂的碳配额分配办法, 并在2021年修订了发电行业的温室气体核算边界, 标志着碳交易制度已基本落成并有序发展。

碳交易市场的建立和发展给企业带来了新的会计思考和影响, 而预算管理受影响较大。企业的损益核算范围由业务损益扩充为“业务损益+碳损益”的新模式, 进而扩充了传统预算的管理对象。因此, 在碳交易背景下, 将企业传统预算外的一系列碳行为及对应的财务影响纳入考量和规划范畴, 便形成了企业碳预算。碳预算的推行, 有助于提高碳排放规划与控制能力。企业可通过预算工具对碳排放行为做出前瞻性评估, 对比各项减排路径的环境效益与经济效益, 提前配置企业资源、 调整经营策略, 在多因素博弈中做出最优决策, 提升企业碳资产管理水平和碳交易主动性。

二、 碳预算的产生与应用

碳预算概念最早并非归属于会计学范畴, 而是国外学者在研究全球碳排放在国家或区域间分配时使用的分析工具, 比较有代表性的是21世纪初对东京湾的区域碳预算研究(Yanagi等,1993)以及各国之间共享碳预算问题的研究(Gignac和Matthews,2015)。在区域碳预算的研究基础上, 我国学者聚焦于碳排放权的经济属性, 着手探索企业碳预算的设计与应用。一方面, 企业碳预算是区域碳预算的延续, 我国学者涂建明等(2014)建议确认“国家碳预算—区域碳预算—企业碳预算”的三级预算管理体系, 将企业碳预算嵌入全面预算体系并使之制度化; 另一方面, 企业碳预算也是碳管理会计的重要模块。我国财政部会计司于2019年发布《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》, 明确了碳排放权的确认与计量问题, “碳会计”体系逐步形成并得到发展。在此之前, 已有诸多学者针对碳会计开展研究, 碳财务会计和碳管理会计被视为碳会计的两大领域。有学者认为, 碳管理会计是向企业提供碳信息的有力工具(罗喜英和符佳冕,2016)。也有学者按照管理会计准则相关规定, 将碳管理会计划分为碳预算管理、 碳成本控制和碳绩效评价三个模块(王晗,2022)。碳预算作为整个碳会计体系的一项子模块, 在实务中具有推行的必要性和先进性。碳配额履约机制下, 企业生产活动被赋予额外的成本属性, 企业在规划生产时需充分考量隐含碳成本。而碳预算的实行有助于业务人员掌握碳排放在企业内部的流动路径与价值转换方式, 能为管理层规划碳排放、 碳减排等碳行为的资源配置提供决策支持。

近几年来, 企业碳预算的构建与应用被诸多学者所关注, 他们认为应在高碳排放行业和企业推行碳预算制度(涂建明等,2016)。而工业企业是公認的高碳排放企业, 因此学者们在研究企业碳预算时也多以工业企业为应用实例。工业企业虽门类繁多, 但基本遵循化石燃料燃烧排放、 工艺生产过程排放和外购电力与热力排放“三位一体”的碳核算边界。因此, 工业企业碳预算体系构建在框架上具有一定程度的趋同性, 但被应用于不同企业时又各具特点。杜子平和朱文浩(2018)设计了钢铁企业的碳预算制度, 张彩平等(2022)构建了由碳排放子预算、 碳减排量及成本子预算等构成的企业碳预算体系, 闫华红等(2018)建立了包含碳预算编制、 控制与考核在内的水泥企业碳预算体系。然而, 企业碳预算的对象与执行流程也随企业碳管理手段的丰富和碳业务形态的变化得到持续扩充。碳排放权的持仓与置换作为一种新兴碳管理手段, 是指在研判价格走势的前提下, 控排企业将碳排放权购买期提前, 持有至履约期再用于履约或出售。此外, 企业碳预算制度常配套考核方案, 预算考核精准化的前提是对预算偏差责任在各主体间进行明确划分。对于碳预算考核来说, 只有厘清“碳链”在企业各部门流动的机理, 才能清楚地界定部门碳责任。基于对上述问题的思考, 本文进一步深化碳交易与预算管理的交互研究, 将碳排放权持仓与置换纳入预算对象, 并对部门碳责任做详细归类, 区分自担碳责任、 部门间转移碳责任和非可控碳责任, 以提高预算考核的准确性。

三、 工业企业碳预算体系设计

工业企业碳预算体系应覆盖碳预算目标确定、 碳预算流程设计、 碳预算表单编制、 碳预算责任分解、 碳预算调整事项处理、 碳预算偏差考核六个部分, 各部分相互关联、 相互影响, 共同发挥规划和控制作用。

1. 碳预算目标确定。目标确定是碳预算实行的起点和驱动力, 只有明确企业碳管理目标后, 才能合理地制定碳预算目标。当前, 企业碳管理目标大致可归为四类: 保守管理、 盈利导向管理、 环境导向管理和综合性管理。实行保守管理的一般为小规模、 碳交易频次较低的企业, 首要目标是将碳排放量控制在配额以内; 实行盈利导向管理的一般为大中型且高频交易企业, 可通过预算手段综合规划碳排放、 碳减排与碳投资行为的预期收益水平, 协助企业做出决策; 实行环境导向管理的多为区域级低碳示范单位, 可通过碳预算设定减排比例, 在既定目标下调整生产活动、 控制碳排放; 实行综合性管理的多为大型企业, 相较于其他企业具有更多样化的碳业务形态以及更具先进性和示范性的减排工程, 通常需兼顾企业发展和环保责任。

2. 碳预算流程设计。应根据工业企业组织架构, 设计包括管理层、 预算管理委员会、 财务部门及各预算责任中心(业务部门)在内的碳预算管理工作流程。工业企业碳预算体系更适合上下结合的预算模式, 其中: 管理层重点把握企业碳管理目标, 基于该目标设置碳预算目标; 业务部门依据产品结构、 工艺流程等考虑年度碳排放量与预算目标的差异, 判断目标的合理性; 财务部门和预算管理委员会则主要负责碳预算的汇总上报并监督预算执行, 依据执行偏差进行考核。

3. 碳预算表单编制。碳预算表单编制是碳预算的关键环节, 包括设计预算表单, 梳理表单间、 数据间的计算逻辑与勾稽关系, 依据关联数据开展编制。碳预算表单可分为总预算表单和子预算表单两类。前者为碳排放权交易损益总预算, 包含碳配额交易损益二级总预算和CCER(国家核证自愿减排量)交易损益二级总预算; 后者包含年度产量子预算、 用能量及用能参数子预算、 碳排放量子预算、 预期配额子预算、 碳减排量子预算、 碳配额盈亏子预算、 碳减排成本子预算和碳投资损益子预算。表单间的勾稽关系与编制路线见图1。

碳预算编制过程中, 企业首先需提前确定订单产量及市场决策产量的合计数, 完成年度产量子预算编制并将其作为碳排放量的测算起点。其次, 根据近年生产情况确定單位产品的用能品类及对应的能耗量, 进而确定年度生产预算量下的用能数量并测得低位发热量、 碳氧化率等能源参数, 完成用能量及用能参数子预算编制。之后, 依据行业温室气体排放核算方法, 计算得到年度碳排放量预算值, 完成碳排放量子预算编制。预期配额子预算需分情况进行说明, 由于目前并非所有行业企业的碳配额核算办法都已明确, 对于已纳入碳交易市场且配额核算有明确规定的行业, 可直接使用碳配额核算方法计算预分配配额并作为预算量, 如发电行业。此外, 部分工业企业的碳排放额度可能受到相关部门的能碳双控约束, 故不因生产参数的变化而调整, 其碳配额既为预算值又为确定值。考虑到碳市场建设的不断推进, 未来纳入碳市场的行业会逐步增多, 故对预期配额子预算的阐述暂以已纳入碳市场且碳排放、 碳配额核算方法较为明确的发电行业为例。发电行业碳配额的发放受供电、 供热量即年度产品产量的影响, 因此预期配额子预算需在年度产量子预算的基础上, 根据年度生产量和单位碳排放基准值完成编制。预期配额子预算除外, 其他碳预算表单对工业企业具有较为普遍的适用性。碳减排量子预算则分为增加碳配额余量的减排量预算和CCER预算。增加碳配额余量的减排量预算可直接参与当期碳配额盈亏子预算的计量, CCER预算则并入CCER交易损益二级总预算。编制完成碳排放量子预算、 碳减排量子预算和预期配额子预算后, 将预算数合并到碳配额盈亏子预算。当碳配额盈亏子预算数值为正(低于配额)时, 盈余量即为预计可出售配额量; 当数值为负(超出配额)时, 则应在履约期购入碳排放权。

碳减排成本子预算同样分为增加碳配额余量的减排量预算和CCER预算两类, 分别计算成本支出。前者的成本支出并入碳配额交易损益二级总预算, 后者的成本支出并入CCER交易损益二级总预算。碳投资损益子预算则根据持仓的碳排放权品类分别填入碳配额与CCER的持仓量、 购入节点价格、 预计出售节点价格、 预计置换履约量。对于置换履约量, 当碳配额盈亏子预算数值为负时, 将适当数量的碳排放权持仓量用于履约, 以降低履约成本。剔除掉置换履约的碳排放权数量后, 再分别计算碳配额与CCER的投资损益预算量并加总。最后, 编制碳配额交易损益二级总预算和CCER交易损益二级总预算。碳配额交易损益二级总预算的上游预算为碳配额盈亏子预算、 碳减排成本子预算(增加碳配额余量)、 碳投资损益子预算(碳配额持仓)。CCER交易损益二级总预算的上游预算为碳配额盈亏子预算、 碳减排量子预算(CCER)、 碳减排成本子预算(CCER)、 碳投资损益子预算(CCER)。碳配额和CCER的交易损益具体计算公式如下:

碳配额交易损益(预算量)=预计碳配额盈余数量×预计碳配额交易单价+预计碳配额置换履约量×持仓时点购入单价-交易费用-(增加碳配额余量的资本性支出+增加碳配额余量的经营性支出)+预计碳配额持仓损益 (1)

CCER交易损益(预算量)=预计CCER盈余数量×CCER交易单价-预计CCER置换履约量×持仓时点购入单价-交易费用-(CCER项目资本性支出+CCER项目经营性支出)+预计CCER持仓损益 (2)

完成碳预算表单编制后, 需经汇总审核, 并与企业总体目标相对照, 判断是否符合目标。若符合目标, 则执行预算; 若不符合目标, 则调整对应项目并修改预算表单。例如, 年度碳减排目标设定为15%, 若首轮碳预算编制未能达到该目标, 则需以倒推的方式在生产和管理的各环节中寻找碳减排空间, 如调整能源结构或产品结构。若碳配额盈亏子预算数值为正(低于配额), 则需衡量碳配额的生产价值与出售价值孰高孰低, 并考虑若用于生产, 企业产能能否满足, 增产产品是否具有销售途径。

4. 碳预算责任分解。为确保预算考核的公平性, 需对各个碳预算责任部门所承担的责任边界进行划分, 区分部门自担责任、 部门间转移责任与非可控责任的发生情形, 以提高考核的准确性。其中: 部门自担责任为本部门工作失误造成的碳预算偏差, 如在产品结构、 生产设备未发生改变的情况下, 生产部门领用了超出预算量的燃料, 进而使碳排放量超出预算值, 则该偏差由发生部门独立承担。部门间转移责任为预算偏差虽发生于某部门管辖的业务流程, 但本质上差异是由上游链条导致的, 如采购部门因故意或判断失误选购了与预先确认的低位发热量、 碳氧化率等参数不符的燃料品类, 造成生产部门在生产过程中的碳排放增加。该情况下, 预算执行偏差经追溯后由生产部门转移至采购部门。非可控责任为外部不可控因素或上级决策调整导致的预算偏差, 如临时新增销售合同, 追加产量, 造成用能量超出预算、 碳排放量超出预算, 则不由任何部门承担, 通过预算调整调增或调减。

5. 碳预算调整事项处理。碳预算调整事项的处理主要为调整事项辨识、 调整流程设计和调整链条确认。调整事项出现的情况包含两种: 一是若碳预算表单编制完成后与管理层确认的管理目标有差距, 则需要确定差异所在环节, 调整碳预算; 二是当出现碳预算责任分解中的非可控责任时, 需执行碳预算调整。在流程设计上, 依据事项出现的情形, 由受非可控责任影响的业务部门直接发起, 或者在管理层下达年度经营计划变更指令后由涉及的变更部门发起, 经审批后, 执行新的碳预算。以管理层变更年度生产计划为例, 碳预算调整链条以年度产量调整为起点, 分别向产品生产成本预算、 用能量和用能参数预算以及预期配额预算三个方向传递。预期配额预算调整的影响传递至下游碳配额盈亏预算。用能量和用能参数预算则根据因子法核算模式, 引起碳排放量预算调整, 进而一并造成碳配额盈亏预算的变动, 使得碳排放权交易损益预算发生变动, 最终影响整体财务状况。

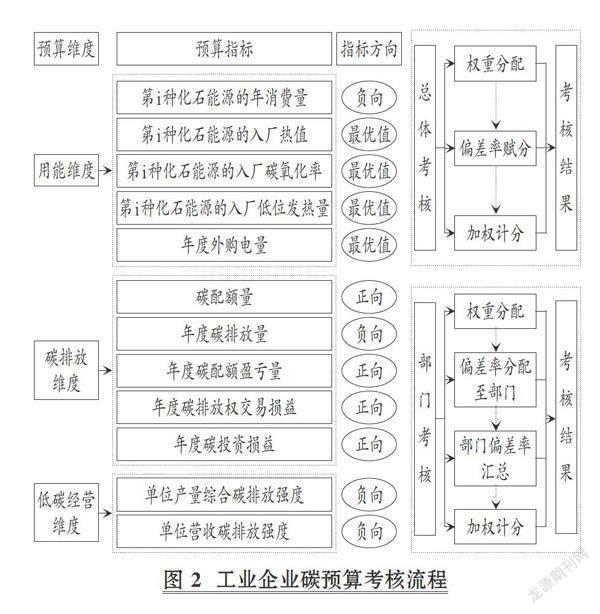

6. 碳预算偏差考核。为了保障碳预算体系的有序执行, 需有配套的考核制度。随着碳市场建设的推进, 未来纳入碳市场的企业类型会逐渐增多, 企业碳交易活动及碳资产质押、 碳资产托管等碳金融业务将转变企业的商业模式和营收结构, 碳行为附带的财务影响会愈发显著。因此, 在绩效考核中纳入碳指标是一种管理趋势。碳预算执行偏差能清晰地反映企業碳管理水平, 体现企业各环节的碳规划和碳控制能力。企业可将碳预算指标作为碳绩效指标体系的一个维度, 建立融合碳指标和传统绩效指标的综合考核方案, 也可单独针对碳预算执行偏差构建指标集。单独构建时, 可按照用能维度、 碳排放维度和低碳经营维度将预算指标归类, 图2为工业企业碳预算考核的参考流程。

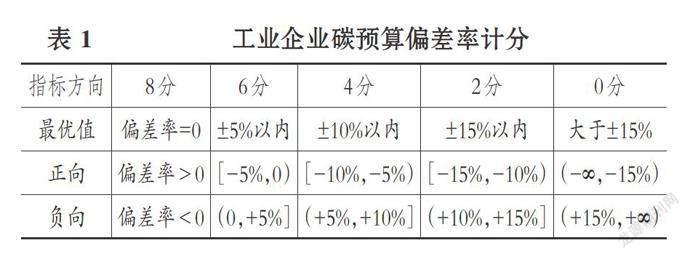

考核指标分为正向、 负向和最优值三种。正向指标是指数值越大则越优的指标, 若执行结果为正向偏差(超出预算值)则视为表现较好, 若执行结果为负向偏差(低于预算值)则根据偏差区间计分。负向指标则采取与正向指标相反的计分规则。最优值指标意为该指标越靠近某一特定值越优。对于化石能源的参数而言, 参数变低或变高都会对下游预算编制产生不利影响, 而与预先规定的参数值越一致, 则越能使碳排放量和碳配额盈亏量的预算值准确, 因此该类指标无论高于或低于预算值, 都应视为不利偏差。

综上, 表1列示了一种可参照的碳预算偏差率计分方式。在选取评价算法时, 可以赋权—评价的方式完成评价, 而主观赋权法更能体现管理层对不同指标的重视程度, 使权重分配与企业管理目标的一致性更高。除总体层面考核外, 为强化碳预算的责任分工, 需制定部门层面预算考核机制。部门层面预算考核需使用前述碳预算责任分解原则, 由于责任分解的实施, 各项预算指标的总偏差率在经过拆分、 交叉、 重组后被分配至责任部门, 这时各部门承担的预算偏差率所反映信息的真实度会增加, 也会提高考核的准确性。

四、 工业企业碳预算的具体应用

1. 工业企业碳预算的编制。发电行业碳排放总量占工业企业中的较大部分, 且较早被纳入碳市场, 行业碳排放核算、 碳配额核算均有明确的指南文件。因此, 本文选取J热电公司进行碳预算体系应用。J热电公司厂区位于北京, 配有水冷—闭式循环排气的超高压抽背式汽轮机和余热锅炉, 机组类型为热气机组, 总装机容量1300MW以上。以该公司2020年生产经营数据和碳排放数据为基础, 编制2021年度碳预算并比对年末实际执行数。根据年度供电、 供热情况测算得到, 公司年度月均发电量为457988.49MWh, 其中厂用电7687.93MWh、扣减后供电量为450300.55MWh、 月均供热量为658134.81GJ。据此编制的下年度生产计划为发电量5495861.87MWh、 厂用电92255.21MWh、 供电量5403606.66MWh、 供热量789761.78GJ。基于该计划, 公司下年度的预期配额子预算数量应为5403606.66×0.392×(1-0.6×0.21)+789761.78×0.059=1897914.82(tCO2)。其主要使用天然气和外购电量, 结合单位产量能耗结构可计算下年度用能情况。具体碳排放侧预算数值见表2。

编制预算时BEA(北京碳市场配额)均价水平为57.50元/t, CCER价格按配额价格的60%计算, 碳配额盈亏子预算产生的年度损益约为-9459471.12元。由表2可看出, 公司面临较为严峻的碳排放规划和控制问题, 需执行碳减排方案和碳排放权的持仓与置换。在碳减排方案选择上, 以J热电公司考虑实施的机组燃料替代和节能技术改造为例进行碳减排量子预算与碳减排成本子预算编制。在燃料替代方面, 以年度内BEA均价为基准测算燃料替代带来的碳排放强度变化和生产成本变化。计算结果显示, 当BEA价格为57.50元/t时, 气电单位成本为349.74元/MWh, 碳排放强度为0.311tCO2/MWh; 煤电单位成本为422.80元/MWh, 碳排放强度为0.8380tCO2/MWh。故站在损益角度考虑, 改变机组燃料并不具有可行性。另外, 配置新能源发电也是节能降碳的有效路径, 公司筹建光伏项目装机容量300KW, 建设成本和运营成本分别按每年4.00元/W和0.06元/W计算, 25年寿命周期内年度资本性支出为48000元, 经营性支出为18000元。以年均最大利用时间1000小时为例, 年发电量为300000KWh, 则产生的碳减排量及对应损益数值见表3。

J热电公司年均外購电量为2931.28MWh, 故光伏电量可在年度内全额消纳, 降低外购电成本的同时增加碳配额余量, 获取碳交易收益。出于对BEA价格的看涨态度, 可将价格锚定至15%的增长幅度, 即71.87元/t, 但在余量上网端不产生收益。在碳预算编制链条中, 将碳减排量并入碳配额盈亏子预算, 使预算值修正为-167686.91 tCO2。再编制碳投资损益子预算。BEA价格走势近期持续上升, 故持仓碳配额有助于降低履约期交易损益, 按照碳配额亏损量的50%持仓, 则需在履约期前购入83843.46tCO2, 并编制预算表单。因持仓量在碳配额亏损量以内, 故当BEA看涨时, 最佳履约策略为将持仓配额全部置换履约; 当持仓量大于配额亏损量时, 余量部分能够产生投资收益。

碳预算的子预算表单编制完成后, 将各子预算数值提取转入总预算。碳配额交易损益预算为:(-167686.91+83843.46)×0.95×71.87-66000=-5790537.31(元); CCER交易损益预算为: (-167686.91+83843.46)×0.05×71.87/2=-150645.72(元)。故J热电公司编制的2021年度碳排放权交易损益预算数为-5941183.03元。主要原因为碳减排的创造量不足, 难以形成负碳资源冲销正向碳排放, 需加强减排项目建设。在减排力量不足的情形下, 压缩生产量或加大持仓比例也是可考虑的增收手段。发电企业需充分考虑安全稳定的保供电责任, 在压缩产量时应保障最低供应线。在持仓方面提高比例应建立在对配额价格有研判信心的前提下, 否则可能会增加财务风险。

2. 工业企业碳预算的考核。将J热电公司2021年各指标的预算数与实际执行数做对比并测算偏差率, 按照上述赋分标准计算指标得分, 形成表5。可观察到, 大部分碳预算指标偏差率控制较佳, 但外购电量、 碳排放权交易损益两项预算指标偏差率较大。外购电量的变化体现了其仍需建立能源采购与使用的精细化管理模式, 而碳排放权交易损益的执行偏差主要源于对BEA价格的预估过于保守, 履约期的配额价格涨幅远超15%。但从整体来看, 公司在生产侧的碳规划和控制能力表现较佳, 国家层面规定的燃气机组供电和供热基准值分别为0.392(tCO2/MWh)和0.059(tCO2/GJ), 公司数值均低于该基准。同时, 对于产生不利偏差的指标, 应基于前述责任分解原则将总偏差率在采购部、 燃料管理部、 经营计划部等部门间进行合理归因, 落实部门责任。

五、 工业企业推行碳预算的意义与建议

1. 推行碳预算的意义。

(1)碳预算是全面预算内容的扩充。从预算管理理论来看, 全面预算包含了企业人、 财、 物三大方面和供、 产、 销三大环节, 而碳交易市场的建设为全面预算提供了新的预算对象, 即碳预算。“碳”这一事物本质上是指企业向外排放的一种污染物, 其独立于人、 财、 物而存在, 但对“碳”数量的规划, 最终会演变为对资金的规划, 深刻影响企业经营。从所属环节来看, 对工业企业而言, “碳”数量的预算主要存在于生产环节, 而“碳”收益的预算则存在于多种业务形态中, 如技术投资、 金融业务等均可能涉及碳相关损益。对工业企业而言, CCUS等新兴减碳技术的工程投资给其带来了新的预算考量, 其价值测算是企业碳预算流程的重要环节, 是“碳”数量规划流转为资金规划的典型应用。碳预算的推行有助于促进预算工作的完整性。

(2)碳预算是提升企业碳管理水平的重要工具。碳交易对工业企业技术投入、 财务绩效、 生产规模及机组配置等方面均有重要影响, 企业需主动建立响应机制, 调整经营策略。碳预算的推行能在业务部门间形成碳信息的联动与协同, 在生产与销售的业务环节附之以碳排放传导链, 使碳排放行为以数据形态直观地呈现出来, 以资产属性可靠计量。

2. 推行碳预算的建议。

(1)加强对燃料使用和设备状态的管理。工业企业碳预算偏差率的降低与生产活动有序运行显著相关。根据《企业温室气体排放核算方法》中规定的核算边界, 化石燃料的使用与工艺生产过程是两大重要的碳排放源头。因此, 企业需加大对燃料和设备的管理力度, 加强燃料领用单据合规性审查、 注重机组设备运转效率测试、 提升老旧设备维修与零件更换频率。

(2)注重不同碳管理手段的交互应用。碳交易引发了多项企业管理活动的调整。从会计视角来看, 碳交易对会计体系的影响不仅体现在预算管理方面, 在财务会计和管理会计领域也均有所应用。碳资产的会计处理、 碳成本核算、 碳绩效考核等都与碳预算有着紧密联系, 碳预算的有序执行离不开企业内部整体碳会计体系的搭建与运行。除制度管理外, 也应积极开展职工碳知识普及工作, 强化低碳节能意识。

【 主 要 参 考 文 献 】

杜子平,朱文浩.减排政策下我国钢铁企业碳预算制度设计[ J].财会月刊,2018(1):35 ~ 40.

涂建明,邓玲,沈永平.企业碳预算的管理设计与制度安排——以发电企业为例[ J].会计研究,2016(3):64 ~ 71.

涂建明,李晓玉,郭章翠.低碳经济背景下嵌入全面预算体系的企业碳预算构想[ J].中国工业经济,2014(3):147 ~ 160.

闫华红,马岳明,王德河.水泥企业碳预算体系的构建[ J].统计与决策,2018(11):185 ~ 188.

张彩平,王慧,谭德明.企业碳预算体系构建与案例分析——基于交互控制视角[ J].财会月刊,2022(14):127 ~ 132.

Gignac R.,Matthews H. D.. Allocating a 2°C Cumulative Carbon Budget to Countries[ J]. Environmental Research Letters,2015(7):075004.

全面注册制下新股定价制度的逻辑与改进

【基金项目】国家自然科学基金项目(项目编号:72174039)

【作者单位】东北电力大学经济管理学院, 吉林吉林 132012