固守与重塑:乡村旅游介入下传统村落居民地方身份建构

王金伟 蓝浩洋 陈嘉菲

[摘 要]近年来,传统村落的主人即社区居民已逐渐成为旅游学术界的重要关注对象。然而,乡村旅游介入情境下传统村落社区居民地方身份建构的意义表征及其作用机制,尚待进一步厘清。文章以北京爨底下村为例,运用参与观察和深度访谈法,分析了旅游介入下传统村落社区居民地方身份建构的过程及内部机理,并通过身份建构过程理论阐释了社区居民身份建构在独特性、持续性、自我尊敬以及自我效能4个内容维度的具体表征。研究发现:(1)旅游介入对传统村落的影响体现在地方空间再造、生计方式转变、社会关系重构以及文化风俗嬗变4个方面;(2)旅游影响下,社区居民身份认同的表征呈现出了复杂性的特征,积极和消极影响并存;(3)社区居民的地方身份认同影响其对旅游的感知和态度,其中,“自我尊敬”和“自我效能”原则对居民的旅游感知起主导性作用。該研究在一定程度上揭示了旅游介入对社区居民地方身份建构的影响机理,同时也能从“人-地”关系的视角为传统村落的保护利用提供实践参考。

[关键词]传统村落;乡村旅游;遗产旅游;地方认同;身份建构;社区参与

[中图分类号]F59

[文献标识码]A

[文章编号]1002-5006(2023)05-0087-15

DOI: 10.19765/j.cnki.1002-5006.2023.05.010

引言

传统村落作为独具价值的乡土遗产,是中华农耕文明的重要载体和华夏子孙的精神家园[1]。近年来,随着乡村振兴战略的推进,旅游业被引入乡村,并成为传统村落遗产保护和活化的重要手段。然而,在一些地方由于乡村城镇化和旅游化过速,常常导致传统村落面临“建设性破坏”和“开发性破坏”的叠加影响,文化遗产的原真性遭到不可逆的损坏[2]。据统计,在国家先后公布的6批“中国传统村落名录”中,共有传统村落8155个1,而目前具有较高保护价值的传统村落已不足5000个2。毫无疑问,对传统村落的保护已迫在眉睫。

社区居民是传统村落的主人和核心利益相关者。他们不仅是旅游目的地吸引物的重要组成部分,同时也是乡村遗产的传承人和守护者[3-4]。一般而言,旅游开发会对目的地社区的经济、社会文化和环境等方面产生深刻影响,而当地居民是对这一系列影响最为敏感的群体,是不容忽视的核心利益相关者[4]。他们的日常生活世界与游客的旅游世界相互重叠,生产生活无不浸染着旅游要素,甚至息息相生、难以逃遁。与此同时,社区居民对旅游影响的感知和态度又会反过来影响当地旅游业的发展[5]。在诸多影响社区居民旅游发展感知和态度的因素中,地方身份认同起到的作用不容忽视。

学者们研究发现,地方身份认同会直接或间接地影响社区居民对旅游发展的感知和行为表现[6]。Nunkoo和Gursoy指出,社区居民基于资源的职业认同、环境认同和性别认同影响着他们对旅游业的支持态度[7]。同时,也有学者提出,如果社区居民具备强烈的地方感和身份认同,他们则会更加积极地承担起保护地方环境和传统文化的责任,进而更好地扮演传统村落地方空间生产者的角色[8]。如若不然,则有可能造成社区参与程度降低,并引发居民的主动“边缘化”和“去权”的现象[9-11]。因此,在旅游情境下如何提升居民地方身份认同感,并将其转化为保护传统村落的有效动因,便成为了传统村落活态保护的一个重要议题。然而纵观现有相关研究,可以发现学者们主要聚焦城镇化与村落遗产保护[12-13]、村落人居环境建设[14-15]、旅游社区参与[16-17]、旅游发展中的“主客”关系[18-19]等问题的研究。旅游介入对传统村落社区居民地方身份建构会产生哪些影响?这些影响的表征何如?其中又存在着何种作用关系和机理?这些问题都有待进一步深入探讨。

基于此,本文拟选取北京爨底下村为案例地,通过参与观察和深度访谈法,对旅游情境下传统村落居民地方身份建构的过程和机理进行深入分析,以期丰富传统村落研究的理论内涵,并为相关村落遗产的保护和活化管理实践提供决策参考。具体研究问题包括:(1)旅游介入对社区居民地方身份建构会产生的影响;(2)这些影响的过程和结果呈现出的表征形态;(3)旅游介入对地方身份建构影响的作用机理何如。

1 文献回顾

1.1 传统村落旅游与社区居民感知

学术界对传统村落及其类似概念的关注肇始于20世纪60年代。国际古迹遗址理事会(International Council on Monuments and Sites,ICOMOS)陆续通过了《关于保护历史小城镇的决议》《关于乡土建筑遗产的宪章》等一系列保护历史村镇的动议[20]。20世纪末以来,关于传统村落的系统性研究不断涌现。早期的研究内容主要集中在传统村落的保护主体、保护内容的界定,以及保护的方向等框架层面[21-23]。2012年,住房和城乡建设部联合文化部、财政部和国家文物局,发布《关于开展传统村落调查的通知》(以下简称《通知》),明确界定了被旅游学术界广泛认可的传统村落概念:“传统村落是指形成较早,拥有较为丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落”。该定义提出前,人们一般以“古村落”来描述那些布局和风貌遵循自然、意境恬然脱俗、历史文脉和传统习俗保留较完整的乡村聚居空间[24]。自《通知》出台后,结合2017年国家乡村振兴战略的提出,关于传统村落的研究呈爆发式增长。研究内容主要涉及村落布局[25]、空间形态[26]、空间重构[27]等物质表层,以及居民感知[28]、地方文化[29]、活态保护[30]等人文内层。整体而言,经过多年的发展,对传统村落的研究由之前对传统建筑、风貌较为单一的定性描述,逐渐过渡为现今多学科、多主题、多方法的交叉应用[31]。在此期间,旅游已经成为了研究传统村落不可或缺的视角,并实质上成为了推动传统村落发展的重要实践路径。

关于旅游发展与传统村落的关系,吴必虎和徐小波认为旅游发展为传统村落提供了全新的活化动力,可以引导现代性、传统性在村落空间有序交融[32]。然而,邹君等提出旅游开发同样会引发村落建筑破坏、传统文化氛围消弭等负面影响[33]。孙琳等认为保护性活化开发,才是传统村落延续文化机理的可持续途径[34]。目前,关于传统村落原真-商业二重性和活化开发的研究大多从社区参与或社区增权的角度出发,强调社区居民与其他利益相关方的关系[35-36]。姚忠等从社区参与的角度,以南昌南矶乡为案例,探讨了乡村全域旅游的开发模式[37]。李军和蒋焕洲以贵州西江苗寨为样本,指出可以通过对旅游地经济空间的重构,保障社区居民对旅游利益的分配权利[38]。显然,旅游介入后传统村落的居民问题越来越受到学者们的关注,因为居民是传统村落的重要利益主体,其对旅游影响的感知会影响他们对旅游发展的态度[39]。一般而言,當居民对旅游影响的感知越积极,其对旅游发展的态度也更趋向正面;反之,居民则会抱有较负面、消极的态度[40-41]。在具体的研究中,一些学者从传统村落的物理景观[42]、空间基因[43]以及文化传承[44]等多种角度,分别论证了旅游介入对居民感知所造成的具体影响。此外,学者们还发现社区居民对旅游影响的感知和态度受其年龄、居住时间、受教育程度、收入等自身因素的影响[45],同时也与目的地的地理位置和旅游开发投入等外部因素相关联[44-46]。

在乡村振兴的背景下,传统村落的保护和活化利用已然成为一个时代话题。学术界的研究重心有必要且已经开始转移到传统村落的活态开发这一领域[47]。同时,作为传统村落的主人,社区居民也已逐渐成为相关学术研究的重要关注对象。纵观现有相关研究可以发现,学者们对旅游开发与社区发展的关系[33]、旅游增权[36]、社区参与[37]、社区居民感知与态度[39]等问题进行了深入研究。然而,旅游介入情境下传统村落社区居民地方身份建构的影响因素、意义表征、作用机制等问题尚未引起广泛关注,仍有待进一步明晰。因此,探索如何以更加深刻的地方身份视角审视传统村落旅游开发与社区(居民)的关系,显得尤为必要。

1.2 地方、身份与地方身份认同

地方的概念于1947年由Wright提出。他指出地方是承载主观性的区域,应从其所承载的主观性意义出发对地方进行重新认识[48]。但在当时,该观点并未引起地理学者的广泛关注[49]。20世纪80年代,人文地理学者重新开始关注地方,并认为它会在一个更大的尺度上对空间和地方的建构方式、组织形式进行重构,人与地方之间的关系也因此得以重塑[50]。学者们还指出,在地方实践中,地方会被人们赋予文化意义,是当地居民的感知价值中心[51];从空间到地方的演变,需要通过被赋予文化意义的“人化”过程,而当地居民归属于某一地方就会形成归属感或地方感[52]。可以说,自20世纪70年代后,地方就已成为文化地理学的核心概念之一,并为其他人文地理学分支提供了理论基础[53]。

身份是文化地理学中的另一个核心概念。一般而言,身份具备两层内涵:(1)以性格、年龄等为代表的个体身份;(2)体现族群特征、社会特征的社会身份。二者都强调个人或族群自身的属性,认为身份是“一组依附于自我的意义,并在具体情境中用以指导主体行为的标准或参考”[54]。在文化地理学领域,认同与身份是一对孪生概念,并常被组合为身份认同在一起使用。同时,身份和认同均源自同一个英语单词identity,然而两者的具体内涵和适用情景却有所不同:身份,即明晰个体或群体的社会地位的根据,如性别、种族等;认同则是个体或群体对身份的寻求与确认,更具有动词性质[55]。因此可以说,身份回答了“我是谁”的自我定义问题,认同则是对身份的修正[56]。

在社会-空间的双向关系中,地方与身份认同密不可分。地方与身份认同存在着动态互构的关系,地方的物质存在和精神内涵被个人或者群体吸收为其身份的一部分,后者又通过连续的空间实践赋予地方新的意义[54-57]。故从地方的视角研究身份认同,地方性作为地方身份的构成要素之一,对身份建构起着重要的作用[58]。由此引出了地方身份认同的概念:个人或群体通过将地方意义融入整体的社会化过程中,在区分我者与他者的同时,延续自身的观念与价值,实现自我的尊严与目标,最终形成对地方的身份认同[59]。即个人或群体在与地方的互动中建构地方的意义,进而通过此意义来剖析自己的身份和存在[60]。因此,区别于研究身份认同的其他视角,地方身份认同主要强调“人-地”互动中发展出的联系和意义[61]。

在与地方身份相关的众多理论中,身份建构过程理论(identity process theory,IPT)推进了该领域的进一步发展。IPT理论由Breakwell于1986年首次提出。它特别关注到人地互动中情感的产生过程,力图深入洞察个体所处的社会情境和社会资源(如符号、观念、语言)是如何参与其身份建构的[62-63],并首次阐释了个体或群体在面对身份威胁时的应对策略。该理论对内容和价值/情感两个维度进行了概念化:(1)内容维度,即自我身份认同或身份定义;(2)价值/情感维度,则对应内容维度的积极或消极的价值认知或情感表现。同时,该理论还指出,二者受两个普遍过程的调节,即同化/适应过程和评估过程。同化/适应过程是指在身份建构和调整中吸收新信息,以使其成为身份建构的一部分;而评估过程则指赋予身份内容以意义和价值[64]。

目前,IPT理论已被学者们广泛应用于社会身份、民族身份建构等相关研究[65-66]。但是,该理论直至21世纪初才被引入旅游研究之中,有关旅游地地方身份探究的历程也较为短暂[67]。Nunkoo和Gursoy分析了居民职业、环境、性别等地方认同要素与其旅游态度和行为之间的关系[7]。Wang等则以美国印第安纳波利斯市和中国珠海市为例,在Breakwell的身份认同原则基础上,以地方身份认同量表进一步确认了社区居民地方认同、居民感知与其对旅游的态度和行为之间的相关性[6, 68]。综合已有研究可以发现,IPT理论能够对本土复杂多元的身份建构现象提供有效的理论支撑,是解析旅游介入情境下人地关系问题的有力工具[63]。

2 研究设计

2.1 案例地概况

爨底下村位于北京西郊门头沟区斋堂镇,距北京主城区约90千米,海拔约650米,村域面积约5. 3平方千米。村子青山环绕、宁静古朴,有着传统乡村民居独特的沧桑感和历史感。村子距今已有500余年历史,现保存有70余套较为完整且具代表性的明清四合院。1995年,該村逐步开始进行旅游开发,2003年被授予全国首批“历史文化名村”称号。2006年被列为全国重点文物保护单位,成为全国首批传统村落之一。2009年,斋堂镇通过整合地区资源,以爨底下为“领头羊”,联合周边3个村落,注册成立了北京爨柏景区管理中心,形成了以古村落文化为代表的旅游度假休闲区。2012年12月,爨底下村被住建部、文化部、财政部授予首批“中国传统村落”称号。在传统村落保护和文化遗产旅游发展的进程中,爨底下村的探索与实践具备典型的意义。

2.2 数据收集与分析

本研究采用了参与式观察和深度访谈法等质性方法展开研究。2019年2—6月以及2022年8月,调查组成员多次前往案例地进行实地调研。首先通过参与式观察,对爨底下村的建筑布局、居民生活与经营行为、主客互动情况等社会文化现象获得感性认识。而后,研究者在作为参与者的同时,通过在村中食、住、游、购,试图感受村落氛围和旅游经营状况在旅游淡、旺季的差异。

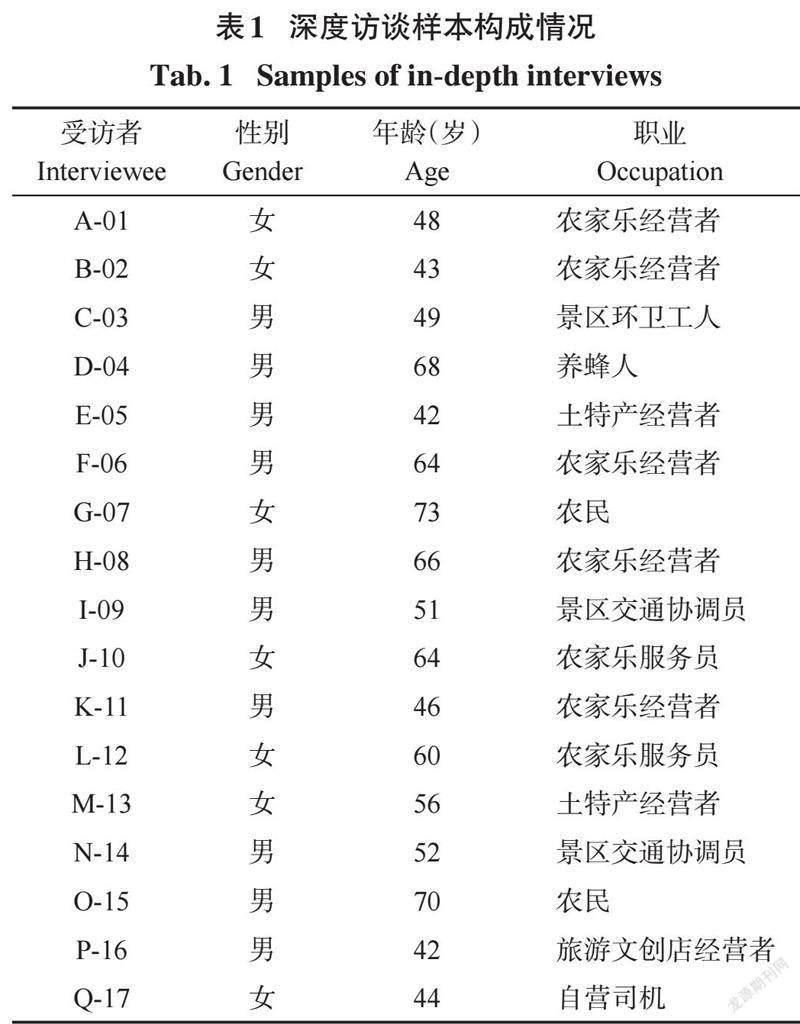

同时,结合当地情况,以理论饱和为原则,调查组成员选取了17位访谈对象,并对其进行了深度访谈(表1)。受访者主要为从事旅游经营和服务工作的本地居民,以及少数未从事旅游经营的村民。需要说明的是,村落中的青年群体因进城务工、移居(城区)等原因已不在村中久居,致使当地一度出现了较为严重的“空心化”现象。尽管近年来伴随着旅游业的发展,一些在外人员开始回流村落,并为当地乡村旅游的发展做出了积极贡献,但是在地居民仍以中老年为主。因此,访谈对象的整体年龄构成相对中老龄化1。

访谈的问题主要围绕两个主题进行:(1)社区居民对旅游介入影响的感知;(2)社区居民对地方感、地方身份的感知。根据受访者的具体反馈情况,研究人员会对访谈的内容和方向进行适当调整,确保获取完整、有效的信息。最后,在将访谈地语音转化成文字的过程中,为了便于理解和分析,研究人员对受访对象的口语化表达进行了书面化整理。

本研究采用主题分析法对访谈内容进行分析。首先,两名编码人员在充分熟悉资料后,分别对访谈资料进行独立编码,以确保编码的信度。之后,比较两位编码员的结果,对存在分歧的主题进行充分讨论,最终达成一致的结果。根据田野调查与前人学者的研究成果[3,32-35],本文提出4个维度的影响表征,即地方空间再造、生计方式转变、社会关系重构和文化风俗嬗变。同时,结合本研究的分析框架(具体参见“2.3”),进一步归纳出3个核心主题:(1)社区居民对旅游介入影响的感知;(2)社区居民对旅游开发的参与及态度;(3)社区居民对地方身份建构的认知变化及其意义表征,即居民身份认同是如何在(1)和(2)的相关情境下发生变化,并通过IPT理论的四原则(独特性、连续性、自我尊敬和自我效能)进行外化的。

2.3 分析框架

本研究基于IPT理论对旅游介入下传统村落居民地方身份建构的影响机制进行研究。20世纪80年代,Breakwell提出了IPT理论,并详细阐释了引导地方身份建构过程的4个原则(简称“四原则”),包括独特性、连续性、自我尊敬以及自我效能[62]。该理论指出,上述原则中任意一条的违背都会造成身份危机[69]。关于四原则的具体阐释如下。

(1)独特性原则具有超越特定文化的普遍性,是个体和群体身份意义建构的必要条件。该原则是由西方学者提出,并率先被应用于西方人群的研究,但该原则同样适用于非西方的文化体系。独特性具有3个来源,即位置、差异和分离。人们通过上述3个来源塑造出迥异的自我身份,并在行动上将这种身份特征反馈出来[70]。

(2)地方身份的连续性包含两个部分,即身份的地方指代性和地方一致性。地方指代性强调地方作为连接人与历史记忆的桥梁,能够赋予过去与现在特殊的自我意义;地方一致性指与地方特征有所关联、受其影响的个人习惯和价值观念[63]。

(3)自我尊敬是通过社会比较,个体形成对自我价值的正面评价[63]。它体现了自我意识的评价意义,也是一种积极的自我情感体验。

(4)自我效能是个体对自我能力的评估与信心的整合。个体在面对特殊情境下的挑战性工作时,会预先进行自我效能的评估与判断,最终表现为不同的执行能力。本文着重探究居民在面临身份威胁时自我认同的变化与调整[69]。

IPT理论能够较好地阐释社会身份认同、身份建构等问题,在社会心理领域已得到广泛应用[65-66]。罗秋菊等以IPT理论为框架,比较剖析了外来饮食文化对不同代际广州居民身份建构的差异性影响[63]。而Chen等同样运用该理论分析了四川映秀镇居民在地震后对旅游发展的态度,指出基于地方的自我尊敬、自我效能显著地影响了居民的旅游感知和对旅游发展的支持程度,而独特性和连续性则通过自我尊敬间接地影响居民的态度[71]。Canovi等则通过IPT理论分析了葡萄酒旅游对意大利朗格的葡萄酒庄园主地方身份建构的影响,提出庄园主对旅游业的不同态度和参与程度,会对其地方身份建构产生迥异的影响[72]。同时,包军军和白凯通过该理论分析了旅游在“藏漂”的不同身份建构阶段所产生的异质性作用和特征,并阐释了旅游介入对身份建构积极与消极并存的影响性质[73]。可以发现,IPT理论对一般意义和特定旅游情境下的身份认同研究都具有较好的适用性,然而其在乡村旅游领域,特别是在传统村落居民地方身份建构方面的应用还并不充分。

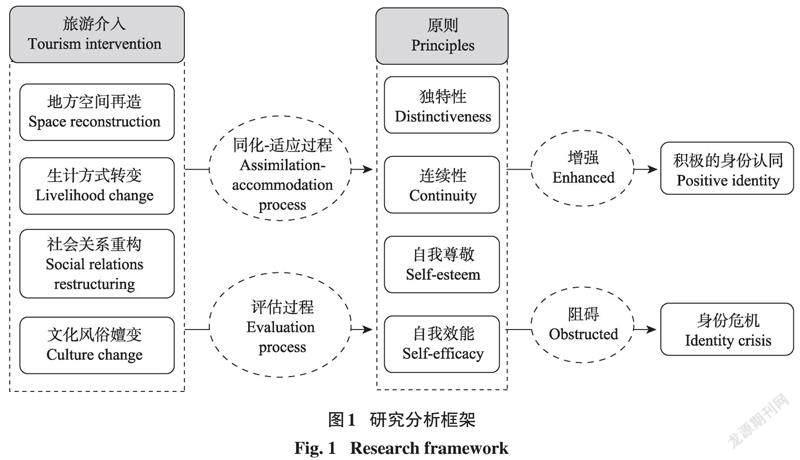

本文在参考现有相关研究[6-7,68]的基础上,构建起一个包括旅游介入、地方身份建构,及两者相互作用关系的研究框架(图1)。其中,旅游介入是传统村落居民身份建构的重要推动力量。一般来说,旅游介入会对旅游地社区的经济、社会文化和环境等方面产生深刻影响[3]。为了进一步聚焦研究主题,本文在结合田野调查和传统村落旅游发展特点[32-35]的基础上,从社区居民身份认同的视角出发对上述3个方面的影响内容(经济、社会文化和环境)进行了细化和提炼,重点关注地方空间再造、生计方式转变、社会关系重构和文化风俗嬗变4个方面。社区居民通过对这些方面的进一步评估及“同化-适应”,进而对地方身份的独特性、连续性、自我尊敬和自我效能产生调节作用。同时,在一系列内部心理机制(增强/阻碍)的作用下,形成积极的身份认同抑或身份危机结果。

IPT理论在传统村落旅游开发研究中的应用,拓展了研究者审视旅游社区人地关系的视野,有助于研究者和开发者在面对当今中国复杂的乡村旅游实践时,对社区居民的心理产生更为深层的理解。

3 研究分析

一般而言,旅游介入会对传统村落地方的物质表层和人文内层产生多方位的影响。因此,為了厘清旅游介入下居民身份建构的过程及其表征形态,并与IPT理论的四原则产生较为清晰的对应关系,本文将旅游介入的综合影响提炼成为地方空间再造、生计方式转变、社会关系重构以及文化风俗嬗变4个方面,并以此作为旅游介入对社区居民地方身份建构影响的逻辑基点。同时,考虑到上述4个方面的变化对IPT理论四原则存在交叉影响(非单一线性关系)的可能性,本研究将试图以旅游介入影响的侧面来引出和深描社区居民地方身份建构的意义表征(过程和结果)。

3.1 地方空间再造:居游交织引致身份意义重塑

随着旅游的介入,传统村落空间的形态、功能以及象征意义也随之发生改变[74-75]。目前,爨底下村的古村落建筑群保存较为完好,其物理空间具有较高的完整性和原真性,因此旅游对其空间的再造主要体现在功能和象征意义上。在此过程中,虽然社区居民对生活空间处置权的让渡降低了他们的自我效能,但旅游的介入仍然重塑了其地方身份的积极意义,居民身份建构的独特性进一步凸显。

一方面,从村落空间使用者的角度,由原先社区居民作为绝对主体转为居民与游客共享,这引发了村落空间由单一的居住生活功能向居游混合功能的转变。部分受访者表达出了对空间功能转化后的无力感:“以前我们就在院子里搭个棚吃饭,现在政府为了统一景观,都拆除了,没办法。”(A-01)原本属于居民自我“私产”的房屋和公共空间在发展旅游的过程中变成了旅游“公产”(吸引物)。当地居民的诸多日常生活行为不仅受到限制,而且在其中开展的经营活动还会受到来自不同部门的监督和管理,导致他们在短时间内难以接受和适应。这种因生活与经营空间的交叉甚至冲突产生的无力感,在一定程度上降低了社区居民的自我效能,对自我和地方的掌控感日渐消逝。

另一方面,随着游客与社区居民的互动越发频繁且深入,双方显示出了对空间意义的不同认识,而社区居民选择逐步接受游客对地方的认知。游客认知作为一种为传统村落引入经济资源的外部话语,在主客的关系中处于强势地位。因此,为了保证外部资源的持续输入,社区居民往往会通过情绪上的同化/适应、评估过程对地方身份建构进行调整。受访者O-15表达了旅游开发前居民对空间意义的认知:“1995年以前,这个破地方连条路都没有……后来领导来这里参观,认为可以发展旅游,又接着拍了电影,旅游业才发展起来了。”20世纪90年代开始,《手机》《太极宗师》等影视作品在爨底下村取景拍摄,快速提高了村落的知名度,旅游业也随之发展起来。

笔者在调查中还发现,每年6—11月会有许多艺术院校的师生来到村里进行写生,村里也不乏书画摄影名家的光顾,艺术家们对当地独特、唯美的景观给予了肯定。随着旅游活动的不断开展,当地居民开始逐渐适应、接受外部话语,并积极参与到旅游接待服务和经营活动中。同时,通过外部话语的介入,社区居民逐渐认识到了村落空间的独特意义和商业价值。受访者J-10就骄傲地说:“对咱们全中国来说,爨底下是独一无二的……好多外国人都到中国来看爨底下的村落。”由此可见,旅游对空间象征意义的重构增强了居民对村落独特性的积极认同,提升了居民对自身身份的自尊。

总而言之,旅游对地方空间的再造主要体现在功能和象征意义上。前者将居民独享的传统“生产-生活”空间转变成了“主客”共享的居游混合空间,居民原先的私人空间被赋予了一定的公共属性,居民对空间处置权的部分流失降低了其自我效能。后者通过外部话语帮助居民认识到了地方空间的宝贵价值和意义,增强了居民对地方独特性的正面认知。

3.2 生计方式转变:多元身份提升自我效能

传统村落旅游的发展引发了社区居民生计方式的转变。爨底下村位于京西和河北怀来的山区交界处,当地原住民祖祖辈辈“日出而作,日落而息”的农业生产方式,如今只被部分老人或少数不从事旅游业的居民践行。笔者调查发现,自1995年开始进行旅游规划后,伴随20余载的旅游发展,绝大部分家庭或个人选择通过开办农家乐、售卖特产等方式来适应当地乡村旅游发展的进程,传统农业生计方式逐渐被抛弃。在这个过程中,多数当地居民实现了从农民单一身份到商人、职员等多元身份的转变,社区居民传统的固有身份的连续性受到前所未有的冲击。部分居民表现出了对此的担忧:“现在大部分人都做买卖了,地都没人种了,小孩也都在城里,以后农具怕是都认不全。”(H-08)“农民”这个最为独特且传统的地方身份,在旅游介入后逐渐淡褪,成为一个名不副实的身份标签。

与此同时,一些已经外出或移居的村民也因当地乡村旅游的不断发展回到了原本“空心化”较为严重的村里。虽然当前只有部分村民返回了村里,且居民的老龄化现象仍较为严重,但逃离乡村已不再是村民的唯一选择。绝大多数回流的社区居民都通过参与旅游发展而提高了家庭的收入。多位受访者都肯定了旅游的积极作用,并对家庭经济条件的改善和生活质量的提升表示出一定程度的肯定与满意。“现在外边工作的人家也回来了,上班不如回来搞旅游”(F-06);“不种地了,就做买卖多好,这农家院一年弄好几十万,比干别的不好?”(Q-17)研究者通过田野调查发现,旅游引发的社区居民生产方式改变以及收入提高,大大增强了他们的自我效能。在此过程中,社区居民也通过情绪上的同化/适应过程削减了固有身份(农民)连续性中断的消极影响。当笔者问及社区居民对传统身份(农民)是否存在留恋时,绝大多数受访者表现出了观念上的豁达和开放。

总之,从生计方式转变的角度出发,多数居民通过参与旅游发展提高了收入并改变了生产模式,身份从农民转变为了服务业从业者,这一过程大幅提升了他们的自我效能。虽然旅游介入改变了社区居民的原有生产方式,但他们通过自我调节弱化了身份连续性被破坏的消极影响。

3.3 社会关系重构:内外有别的身份自尊

旅游介入引发的传统村落社会关系重构,具体体现在两个方面。首先,因为新型生产资料(旅游资源)和生产方式(旅游业)的出现,传统村落既有的邻里关系将面临或协作或竞争的挑战。其次,游客的介入为当地的社会关系增添了一个维度,即由原先单纯的在地邻里关系网络,转变为邻里和主客并存的关系格局。而上述两种社会关系的重构对社区居民地方身份建构存在不同方向的影响。

就邻里关系而言,部分受访者表达出了对社区旅游收入、旅游资源分配不均的无力感。“我们一个月两千块钱的死工资,一辈子也买不起房,人家这一年就弄三四十万。”(I-09)在田野调查中,笔者也发现由于部分村民自身拥有“资源”的限制,导致利益分配不均的现象。“有个别不能搞旅游的,老祖宗留下的房子空间大你就能搞,留下空间小想搞也不成。”(P-16)这种无力感的积累,自然而然地将邻里关系推向了竞争而不是协作。联结社区族群最基本的邻里关系逐渐被淡化,甚至走向矛盾、瓦解的边缘。同时,部分居民表达出了对利益驱使下金钱思想巩固和社会道德下降的无奈,以及对原本淳朴社区关系的怀念(D-04)。可以看出,利益分配不均会使弱势居民产生无力感;同时居民整体对当前邻里关系的消极态度,削弱了他们的连续性身份认同,以及对传统社区关系的尊重。

与此同时,频繁的主客互动也可能会激发社区居民与游客的矛盾,但在面对一些不文明游客时,大部分受访的经营者都不屑于与之争辩。这体现出了居民对自我品质的认可,以及在旅游介入后对自我生活方式的自信。新产生的主客关系进一步激发了社区居民对地方身份的积极认同。I-09表示:“虽说我们是农民出身,可是我们在景区每天都要接待游客,服务行业必须服务态度得好呀。”虽然游客消费是社区居民获取收入的主要来源,但多数受访者并没有过分迎合旅游者的不合理需求,仍表现出了对自己身份的尊重。“我一般的时候不跟游客起冲突”(M-13);“咱们是和平交易,你要是嫌贵你可以不吃,可以不住,我不强留你”(K-11)。在主客关系中,社区居民建立了更强的自我尊敬,并以这种积极的身份认同来更好地适应市场经济的逻辑。

总而言之,社区居民对邻里关系和主客关系呈现出了内外有别的身份建构表征。一方面,市场引发的居民收入不均等,既削弱了部分在利益分配中处于相对弱势地位居民的自我效能,又将原本较为淳朴的邻里关系推向了竞争漩涡。上述现象降低了居民整体对社区内部的连续性认同和自我尊重感。另一方面,为了更好地适应游客的需求,居民在处理主客关系时建立起了较为正面(积极)的身份认同,表现为社区居民作为地方主人的自豪感。无疑,旅游介入让社区居民认识到了其地方身份的独特意义。

3.4 文化风俗嬗变:外部话语激活地方身份认同

旅游介入后,居民文化风俗的嬗变主要有两个层面的表达:(1)我者文化的传承;(2)主客间文化的共享与融合。前者指的是传统村落文化的保存,以及所面临的本土文化式微的特色性危机;后者指的是传统村落的我者文化与外部他者文化的互动交融,而这种文化上的互动激活了社区居民对地方身份的积极认同。

一方面,我者文化传承的延续与断裂会对居民身份认同产生积极与消极影响。首先,绝大多数受访者认识到了爨底下村历史文脉的独特性,这有利于居民建构积极的身份认同。寻根溯源,爨底下本地居民全部姓韩,如今辈分已近20代。部分受访对象对于祖源的传说持有明确的观点,其中较有代表性的看法为“山西移民说”。正如受访者C-03提出:“最开始我们这儿是从山西移民过来的,我们老祖宗就是姓韩。”还有一些受访者表示“山西移民说”是人云亦云的说法,他们对自身家族姓氏的来历持“无法考证说”,但对祖源仍具有较为清晰的态度。在他们认知中,爨底下村原本属于一个“军事隘口”,由于驻军和战事需要,“有战参战、无战垦田”,慢慢地一个以韩氏为主体的村落就发展起来了(N-14、P-16)。虽然两种观点存在差异,但是从访谈的内容中都体现出了受访对象对自身历史文脉独特性和连续性的认知(统一姓氏或屯军文化)。

然而,爨底下村仍然面临着传统文化风俗逐步消逝的危机。虽然爨底下村在历史上有地方性鲜明的传统民俗艺术,但绝大多数受访者的相关认知和记忆已然淡逝。在调研的过程中,只有少数居民对当地传统民俗文化有着较为清晰的认知和印象,例如提到“转灯”这种传统祭祀活动,然而他们对未能完整地保留与传承绣花鞋、转灯等民俗活动表示遗憾。“老人那时候还能口头跟你介绍一部分,但是到现在老人基本都去世了,所以口头的传承都没有了。”(D-04)中青年普遍对此类民俗活动鲜有提及,显然缺乏相应的认知。同时,部分居民也表达出了对于方言被逐步遗忘的焦虑。“小孩从上幼儿班开始就说普通话,把斋堂话已经忘了,也就能听懂一句半句。”(I-09)居民地方身份的“工具化”运用也加剧了传统文化风俗危机,具体体现在旅游接待和经营活动的季节性与“舞台化”。对当地居民来说,他们的经营策略与生活习惯已与季节性旅游相匹配。清明回乡扫墓标志着居民新一年旅游经营活动的开端,工作到“十一”黄金周便下山到市区休息,以此规律重复。因此,绝大多数居民“淡季而迁,旺季而归”,每年只有一半的时间居住在爨底下,已然将回乡生活变成了一种以营利为目的的生产方式。毫无疑问,居民在时空尺度下与地方的割裂会加剧传统文化风俗的凋亡,削弱其对身份独特性和连续性的认知。

另一方面,旅游介入后新产生的主客文化的互动交融却对居民的身份认同起着积极的作用。爨底下村特有的自然和人文旅游资源吸引了诸多学者、剧组人员和游客前来调研、取景和观光。P-16講道:“那会儿吴冠中来这里,他第二天回去之后在《北京晚报》发了个文章,叫《爨底下君知否》,从那以后一些影视界的(剧组)陆陆续续地来。”对众多影视作品的取景、拍摄,村民们大都记忆深刻,并表现出强烈的自豪感,在他们心目中这已成为当地的名片和文化符号。毋庸置疑,社会群体依托村落的自然人文资源推进了外来文化与在地文化的融合,实现了我者文化与他者文化的共享。主客互动带来的文化交融,在提升居民乡土自豪感的同时,也让他们意识到自身掌握资源对外界的价值。这种对独特生产资料的控制感激发了社区居民对地方的独特性认知,并有效提升了他们的自我效能和自我尊敬感。

综上可见,旅游介入下传统村落本土文化的遗失和主客文化的融合现象并行发生。首先,虽然绝大多数居民能够通过口述表达出对爨底下村历史文脉独特性、连续性的认识,但是对实践性的传统民俗和族群文化(如方言)却存在失忆现象。这些文化风俗的消逝,在一定程度上弱化了社区居民的连续性身份认同。但旅游介入带来的“主客”文化互动交融却对居民的地方身份认同起着积极作用。具体表现为,外部文化生产者将外界的文化形式、内容与爨底下村的自然、人文资源进行融合,并推动了当地社会文化和区域经济的发展。可以看出,旅游介入不仅在一定程度上对传统村落文化的传承和活化起到了积极的作用,还使得社区居民认识到了地方的独特性,进而提升其自我效能和自尊感。

4 结论、讨论与展望

4.1 研究结论

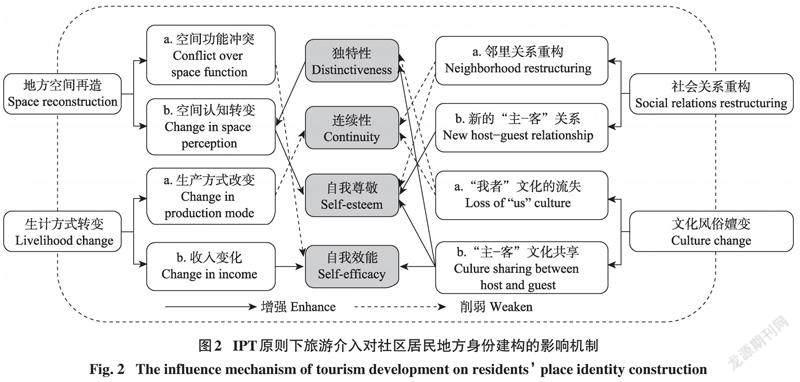

本研究从社区居民视角出发,以北京爨底下村为例,基于IPT理论的四原则(独特性、连续性、自我尊敬和自我效能),探讨了旅游介入对传统村落居民地方身份建构的影响机制(图2)。可以发现,旅游介入对传统村落的经济、社会文化和环境等方面产生了深刻影响,具体表征为地方空间再造、生计方式转变、社会关系重构以及文化风俗嬗变。同时,社区居民作为传统村落的核心主体,也会受到来自旅游介入的潜移默化的影响,尤其是他们的地方身份在此过程中被不断形塑,具体体现在:(1)地方空间居游交织的功能转化导致居民的空间处置权流失,弱化了其自我效能的感知,而外部话语介入强化了他们的自尊感和对空间意义独特性的认知;(2)多元身份和生产方式的改变中断了居民连续性身份建构,但收入的提升对潜在身份危机的形成具有一定的缓解作用;(3)利益分配不均对邻里关系的重塑阻碍了居民连续性、自我尊敬身份的建构,但“主客”关系视角下,积极性地方身份的建构得以加强;(4)“我者”文化流失弱化了独特性、连续性身份认同,旅游介入下与“他者”的互动则促进了居民对地方生产资料独特性的认知和对自我尊重、自我效能感知的提升。

4.2 研究讨论

通过上述研究可以发现,旅游介入对社区居民地方身份建构的正面与负面影响并存,且二者相互交织缠绕,体现出了居民身份建构表征的复杂性特征。这与学者们的相关研究结论较为一致。例如张敏敏和傅新红研究发现,旅游对当地居民的乡村认知、乡村身份自信以及社区认同感等方面均会产生深刻的影响[76]。同样地,李猛等也发现,旅游地社区居民的怀旧、集体记忆和地方认同之间存在复杂的影响关系[77]。本研究除了离析出学者们结论中的复杂特征之外,还进一步对其中的具体表征内容和微观影响关系进行了透视,尤其是基于批判视角阐释了旅游介入对居民地方身份变迁的负面效应,其主要表现为以下3个方面:一是因资源和收入分配不均而产生的邻里矛盾,导致居民对社区连续性认知和尊重感的降低;二是居游空间冲突限制了居民对于空间的处置权,降低了他们的自我效能;三是社区居民的季节性迁徙等工具化身份运用行为,造成了其生活方式及地理连续性的中断。另外需要强调的是,旅游介入对社区所带来的积极和消极作用并不是孤立存在的,而是处于一种交织的状态。尽管居民对历史文脉独特性的认识得以加强,他们对传统民俗的记忆却在淡化,这降低了居民的独特、连续性身份认同。但与此同时,作为外部文化生产者的游客的介入增强了居民对独特性地方生产资料的认识,进而强化了其自我效能。可见,随着情境、时间的不同,居民身份建构的表征组合也可能发生一定变化。因此,在旅游发展过程中,应该以动态、综合的眼光审视居民身份,不能顾此失彼,进而整体提升旅游对居民地方身份建构的积极作用。

同时,经过对比分析可以发现,自我尊敬与自我效能对社区居民旅游感知具有主导性作用。虽然社区居民的地方身份建构表征呈现出一定的复杂性,但受其影响的居民旅游感知却有着相对的一致性。旅游发展引致了居民自我尊敬和自我效能的大幅提升,这使得当地居民对旅游普遍抱有积极的感知和态度。社区居民认为旅游的介入切实为村落创造了工作机会,提升了居民的收入,推动了居民生产和生活方式的转变。该结论也印证了Wang和Xu的观点,即当社区居民具有较强的自我尊敬和自我效能时,他们通常会对旅游发展产生较为积极的态度[68]。

然而,本研究发现爨底下村居民对旅游开发的积极态度且踊跃参与,可能会使他们在一定程度上忽视旅游对其部分身份认同原则消解而产生的不利影响。随着旅游的不断发展,绝大多数居民会将短期的经济利益放在第一位,他们通常通过同化/适应、评估过程来消解旅游对其独特性、连续性身份认同的负面影响。但是,地方独特、连续身份所代表的原真性的丧失,并不利于当地旅游吸引力的延续。笔者在田野调查中发现,虽然受访者对传统民俗、民风的流失有遗憾之感,但其在实际行动上仍漠然处之。例如除了一家文创商店以及景观符号的大批量复制外,村里并没有发现其他承载着深度地方文化的商业形态。正如陈瑞萍所说:“旅游者到乡村是因为乡村自身有其独特的魅力,他们期望在这片土地上找到文化、历史、工艺、自然留下的视觉符号。”[78]因此,为了爨底下村的活化保护和居民利益的权能保障,各方主体对当地文化的深度发掘便有着极为现实的意义。

4.3 边际贡献

本研究可能的边际贡献,主要体现在以下3个方面。(1)从传统村落居民地方身份认同的角度充实了旅游社区参与的研究,丰富了传统村落发展和活化相关研究的思路。目前,關于旅游社区参与的研究大多关注各利益相关方的权益关系平衡、社区增权等方面,从旅游的角度审视传统村落居民地方身份认同的研究有待进一步完善。(2)揭示了旅游背景下居民地方身份建构的复杂性,其中积极与消极影响并存。这有助于引发学术界对传统村落居民内在心理的关注。(3)证实了地方身份建构中的自我尊敬、自我效能原则对社区居民旅游感知的决定性影响,并指出旅游开发对上述两个原则的满足,会使居民忽视旅游对其他身份认同原则消解而产生的负面影响。而这种现象并不利于传统村落的可持续发展。

4.4 实践启示

爨底下村通过多年的发展,早已从一个鲜有人知的村落演变成为了京郊热门的旅游目的地,社区居民的生活水平也有了显著的提高。然而,旅游介入对社区居民的身份认同也产生了独特性消逝、连续性中断、内部尊重降低以及自我效能削弱等消极影响。对上述现象的忽视,有可能引发开发同质化以及空间割裂等问题,进而大大加速村落原真性的流失和地方性的消亡。由此,本文提出以下建议。

(1)重构在地文化场景,强化独特性认知。前述研究发现,传统村落“我者”文化的流失削弱了地方的独特性。本条建议试图通过对在地文化场景进行生产和分配两条举措,应对传统村落旅游开发同质化的独特性危机。首先,村落应该加强对地方文化的挖掘力度,借助外界力量生产出更多元、更深层的文化消费品和文化场景,在传承文化的同时,提升村落的旅游吸引力。其次,通过与村民委员会等主体进行协商,对生产出来的文化场景在村落范围内进行分配,对村落的业态进行规划布局,使居民所经营的业态具备一定程度的差异化。这不仅有助于提升村落的旅游吸引力并弱化同质低效竞争,也能使居民对自营业态中蕴含的文化意义产生更为深层的理解,在提升经济效益的同时强化他们对村落独特性的认知。

(2)集体统筹协同发展,凝聚社区内部认同。本研究发现,社区居民对旅游生产资料占有的天然不均等,导致其收入存在着较大的差异。这不仅增加了弱势村民的无力感,同时也削弱了他们对固有社区关系连续性的认同和尊重。结合保继刚和杨兵的研究[79],本研究试图通过重新分配“旅游吸引物权”这一举措,推动实现传统村落居民收入分配的相对公平,弥合村落因收入差距引发的邻里矛盾,进而修复村民对社区关系的连续性认知和尊重。首先,当地政府及相關部门可通过行政手段等途径将公共部分的旅游资源向社区弱势群体进行倾斜,减小村落内部的收入差距。其次,改革现有旅游收益分配制度,根据户籍、居住时间等方式对村民的旅游吸引物权进行梯度划分,让其充分享有旅游带来的红利。

(3)鼓励社区参与,提升居民生活掌控感。毫无疑问,爨底下村的地方政府保护村落遗产的决心与行动值得被肯定,但其严格的管控举措也在一定程度上导致了社区居民主人翁意识和对地方发展责任感的弱化。社区居民对地方掌控感、归属感的流失,将进一步削弱他们的自我效能。因此,地方政府应鼓励村民参与到旅游决策、经营管理等过程之中,并通过宣讲会、定期走访等具有人文关怀的措施,丰富居民意见表达的渠道,以提升他们对生活的掌控感和对地方的主人翁意识,进而削弱村民自我效能降低的不利影响。

4.5 研究不足与展望

本研究存在一定不足,为今后相关研究提供了新的方向。一方面,单一案例的研究有一定的局限性,缺乏多案例比较的宏观视野,在一定程度上未能体现旅游对传统村落社区居民身份建构影响的全貌。另一方面,本研究所采集的数据为断面数据,时间跨度不足,缺乏对案例地、受访对象的跟踪观察和采访。在未来的研究中,本研究团队将采用比较研究的方法对多个案例进行综合对比研究,力图对传统村落社区居民身份认同的问题有一个较为全面系统的解析。同时,随着后续研究的跟进,笔者将会对案例地和居民进行跟踪调查,进而覆盖多个年龄层的人群,并动态地审视当地人地关系的演化情况。

参考文献(References)

[1] 李伯华, 刘沛林, 窦银娣, 等. 中国传统村落人居环境转型发展及其研究进展[J]. 地理研究, 2017, 36(10): 1886-1900. [LI Bohua, LIU Peilin, DOU Yindi, et al. Research progress on transformation development of traditional villages human settlement in China[J]. Geographical Research, 2017, 36(10): 1886-1900.]

[2] 吴平. 美丽乡村建设中传统村落保护与营建——以贵州省黔东南州为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 40(6): 27-33. [WU Ping. The protection and construction of traditional villages in the construction of beautiful countryside: A case study of southeastern state of Guizhou province[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2020, 40(6): 27-33.]

[3] 郭晋媛. 山西传统村落旅游开发动力机制研究——基于民俗学视角[J]. 技术经济与管理研究, 2019(2): 122-128. [GUO Jinyuan. The research on driving mechanism of tourism development in Shanxi traditional villages: Based on folklore perspective[J]. Journal of Technical Economics & Management, 2019(2): 122-128.]

[4] KIM K, UYSAL M, SIRGY M J. How does tourism in a community impact the quality of life of community residents? [J]. Tourism Management, 2013, 36(3): 527-540.

[5] 鲁明勇. 旅游产权制度与民族地区乡村旅游利益相关者行为关系研究[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2011, 31(2): 40-45. [LU Mingyong. On relation between property right system for tourism and conduct of stakeholders in village tourism at ethnic areas[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2011, 31(2): 40-45.]

[6] WANG S, CHEN J S. The influence of place identity on perceived tourism impacts[J]. Annals of Tourism Research, 2015, 52: 16-28.

[7] NUNKOO R, GURSOY D. Residents support for tourism: An identity perspective[J]. Annals of Tourism Research, 2012, 39(1): 243-268.

[8] 孙九霞. 旅游人类学的社区旅游与社区参与[M]. 北京: 商务印书馆, 2009: 76; 241. [SUN Jiuxia. Community Tourism and Community Participation in Tourism Anthropology[M]. Beijing: The Commercial Press, 2009: 76; 241.]

[9] 孙九霞, 保继刚. 从缺失到凸显: 社区参与旅游发展研究脉络[J]. 旅游学刊, 2006, 21(7): 63-68. [SUN Jiuxia, BAO Jigang. From absence to distinction: The research context of community participation in tourism development[J]. Tourism Tribune, 2006, 21(7): 63-68.]

[10] KERSTETTER D, BRICKER K. Exploring Fijians sense of place after exposure to tourism development[J]. Journal of Sustainable Tourism, 2009, 17(6): 691-708.

[11] 蘭金秋, 于立新, 王会战. 革命老区旅游精准扶贫制度增权的比较研究——以梁家河村和康坪村为例[J]. 旅游导刊, 2019, 3(3): 57-70. [LAN Jinqiu, YU Lixin, WANG Huizhan. Institutional empowerment in tourism accurate poverty alleviation in the former revolutionary area: Comparative case studies of Liangjiahe village and Kangping village[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2019, 3(3): 57-70.]

[12] 邓静, 徐邓耀, 周光美, 等. 丘陵地区乡村旅游与新型城镇化关系研究——以四川省南充市为例[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(3): 278-286. [DENG Jing, XU Dengyao, Zhou Guangmei, et al. Research on the relationship between rural tourism and new-type urbanization in hilly area: A case study of Nanchong in Sichuan province[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(3): 278-286.]

[13] 苏莹莹, 孙业红, 闵庆文, 等. 中国农业文化遗产地村落旅游经营模式探析[J]. 中国农业资源与区划, 2019, 40(5): 195-201. [SU Yingying, SUN Yehong, MIN Qingwen, et al. Discussion on tourism management mode in villages of Chinas agricultural heritage sites[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2019, 40(5): 195-201.]

[14] 李小云, 王颖, 朱景霞. 旅游开发背景下传统村落老年人居环境研究——基于三个村落的调研[J]. 装饰, 2019(8): 132-133. [LI Xiaoyun, WANG Ying, ZHU Jingxia. Study on the elderly living environment in traditional villages under the background of tourism development: Based on the investigation of three villages[J]. Art & Design, 2019(8): 132-133.]

[15] 鄢方卫, 杨效忠, 舒伯阳, 等. 乡村旅游地人居环境演变过程与机制研究——以徽杭古道为例[J]. 旅游学刊, 2019, 34(10): 93-105. [YAN Fangwei, YANG Xiaozhong, SHU Boyang, et al. A study on the evolution process and mechanism of human settlement environment in rural tourist destinations: Taking Huihang road as an example[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(10): 93-105.]

[16] 王铁, 李梅, 孙德健, 等. 农户参与乡村旅游的前因条件与组态路径——基于QCA方法的探索[J]. 旅游学刊, 2021, 36(3): 70-82. [WANG Tie, LI Mei, SUN Dejian, et al. Investigating the causal conditions and configurations of farm household participation in rural tourism: A methodological examination based on QCA[J]. Tourism Tribune, 2021, 36(3): 70-82.

[17] 王华, 郑艳芬. 遗产地农村社区参与旅游发展的制度嵌入性——丹霞山瑶塘村与断石村比较研究[J]. 地理研究, 2016, 35(6): 1164-1176. [WANG Hua, ZHENG Yanfen. Tourism participation of rural communities at the heritage sites in the perspective of institutional embeddedness: A comparative study of Yaotang village and Duanshi village in the Danxia Mountain[J]. Geographical Research, 2016, 35(6): 1164-1176.

[18] 李西香. 主客之间: 乡村地区外来常住者的群体特性与日常交往研究——以鲁中中郝峪村为例[J]. 民俗研究, 2020(3): 126-135. [LI Xixiang. Between the host and the guest: The study of the group characteristics and daily communication of the foreign residents in the rural village —Take the village of Luzhong Zhonghaoyu as an example[J]. Folklore Studies, 2020(3): 126-135.]

[19] 吕龙, 吴悠, 黄睿, 等. “主客”对乡村文化记忆空间的感知维度及影响效应——以苏州金庭镇为例[J]. 人文地理, 2019, 34(5): 69-77; 84. [LYU Long, WU You, HUANG Rui, et al. Perception dimension and influence effect of residents & tourists on rural cultural memory space: A case study of Jinting town, Suzhou[J]. Human Geography, 2019, 34(5): 69-77; 84.]

[20] 王小明. 传统村落价值认定与整体性保护的实践和思考[J]. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2013, 34(2): 156-160. [WANG Xiaoming. Practice and reflection on the recognition of the value of traditional villages and the protection of integrity[J]. Journal of Southwest University for Nationalities (Humanities and Social Science Edition), 2013, 34(2): 156-160.]

[21] LEE S L. Urban conservation policy and the preservation of historical and cultural heritage: The case of Singapore[J]. Cities, 1996, 13(6): 399-409.

[22] 劉沛林. 论“中国历史文化名村”保护制度的建立[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1998(1): 80-87; 158. [LIU Peilin. On the establishment of the protection system of “Chinas famous historical and cultural village”[J]. Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences Edition), 1998(1): 80-87; 158.]

[23] 胡跃中. 浅议楠溪江风景名胜区资源保护与利用[J]. 旅游学刊, 2001(3): 44-47. [HU Yuezhong. The protection and utilization of scenery resources in the spot of Nanxi River[J]. Tourism Tribune, 2001(3): 44-47.]

[24] 刘沛林. 古村落——独特的人居文化空间[J]. 人文地理, 1998(1): 34-37. [LIU Peilin. Ancient village: The unique space of human settlement culture[J]. Human Geography, 1998(1): 34-37.]

[25] 何小芊, 龚胜生, 胡娟, 等. 基于不同尺度的湘鄂赣地区传统村落空间分异及影响因素[J]. 长江流域资源与环境, 2019, 28(12): 2857-2866. [HE Xiaoqian, GONG Shengsheng, HU Juan, et al. Spatial differentiation and it s influence factors of traditional villages in Hunan, Hubei and Jiangxi provinces at different scale[J]. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2019, 28(12): 2857-2866.]

[26] 陈驰, 李伯华, 袁佳利, 等. 基于空间句法的传统村落空间形态认知——以杭州市芹川村为例[J]. 经济地理, 2018, 38(10): 234-240. [CHEN Chi, LI Bohua, YUAN Jiali, et al. Spatial morphology cognition of traditional village based on space syntax: A case study of Qinchuan village of Hangzhou[J]. Economic Geography, 2018, 38(10): 234-240.]

[27] 郭文, 杨桂华. 民族旅游村寨仪式实践演变中神圣空间的生产——对翁丁佤寨村民日常生活的观察[J]. 旅游学刊, 2018, 33(5): 92-103. [GUO Wen, YANG Guihua. Sacred space production on the evolution of ethnic tourism village ritual practices: Based on the observation of Wengding Va villagers daily life[J]. Tourism Tribune, 2018, 33(5): 92-103.]

[28] 包亚芳, 孙治, 宋梦珂, 等. 基于居民感知视角的浙江兰溪传统村落公共空间文化活力影响因素研究[J]. 地域研究与开发, 2019, 38(5): 175-180. [BAO Yafang, SUN Zhi, SONG Mengke, et al. Residents perception on factors impacting cultural vitality of public spaces in traditional villages of Lanxi city, Zhejiang province[J]. Areal Research and Development, 2019, 38(5): 175-180.]

[29] 成志芬, 唐顺英, 华红莲. 大运河(北京段)传统村落居民对运河文化的认知及认同研究——以通州三个传统村落为例[J]. 北京联合大学学报(人文社会科学版), 2018, 16(2): 36-46. [CHENG Zhifen, TANG Shunying, HUA Honglian. A study of cognition and identification of the Grand Canal culture from the perspective of traditional village residents in Beijing: The cases of three traditional villages in Tongzhou[J]. Journal of Beijing Union University (Humanities and Social Sciences Edition), 2018, 16(2): 36-46.]

[30] 马锡栋, 张志豪, 都铭. 基于在地文化的传统村落保护与活化利用方法研究——以浙江省安吉县鄣吴村为例[J]. 小城镇建设, 2021, 39(2): 76-84. [MA Xidong, ZHANG Zhihao, DU Ming. Research on the protection and adaptive reuse of traditional villages based on local culture: Taking Zhangwu village in Anji city, Zhejiang province as an example[J]. Development of Small Cities & Towns, 2021, 39(2): 76-84.]

[31] 閆留超. 江南传统村落的人居环境观研究[D]. 广州: 华南理工大学, 2018. [YAN Liuchao. A Study on the Concept of Human Settlements in the Traditional Villages in the South of Yangtze River[D]. Guangzhou: South China University of Technology, 2018.]

[32] 吴必虎, 徐小波. 传统村落与旅游活化: 学理与法理分析[J]. 扬州大学学报(人文社会科学版), 2017, 21(1): 5-21. [WU Bihu, XU Xiaobo. Tourism-oriented rejuvenation of Chinese traditional villages: An explorative research[J]. Journal of Yangzhou University (Humanities and Social Sciences Edition), 2017, 21(1): 5-21.]

[33] 邹君, 朱倩, 刘沛林. 基于解释结构模型的旅游型传统村落脆弱性影响因子研究[J]. 经济地理, 2018, 38(12): 219-225. [ZOU Jun, ZHU Qian, LIU Peilin. The vulnerability factors of tourism traditional villages based on the interpretation structural model[J]. Economic Geography, 2018, 38(12): 219-225.]

[34] 孙琳, 邓爱民, 张洪昌. 民族传统村落旅游活化的困境与纾解——以黔东南州雷山县为例[J]. 贵州民族研究, 2019, 40(6): 53-58. [SUN Lin, DENG Aimin, ZHANG Hongchang. On the predicament and solution of ethnic traditional villages tourism activation: A case study of Leishan county, Qiandongnan[J]. Guizhou Ethnic Studies, 2019, 40(6): 53-58.]

[35] 孔翔, 吴栋, 张纪娴. 社区参与模式下的传统村落旅游空间生产及影响初探——基于苏州东山陆巷古村的调研[J]. 世界地理研究, 2019, 28(6): 156-165. [KONG Xiang, WU Dong, ZHANG Jixian. The production of traditional village tourism space under the mode of community participation and its influence: Based on field work in Luxiang ancient village in Dongshan, Suzhou[J]. World Regional Studies, 2019, 28(6): 156-165.]

[36] 王纯阳, 黄福才. 从“社区参与”走向“社区增权”——开平碉楼与村落为例[J]. 人文地理, 2013, 28(1): 141-149. [WANG Chunyang, HUANG Fucai. From community involvement to community empowerment: A case study of Kaiping watchtower and villages[J]. Human Geography, 2013, 28(1): 141-149.]

[37] 姚忠, 吴永明, 辛在军, 等. 基于社区参与的乡村全域旅游开发实证研究——以南昌南矶乡为例[J]. 中国农业资源与区划, 2020, 41(2): 290-297. [YAO Zhong, WU Yongming, XIN Zaijun, et al. Empirical study on development of community-based rural holistic tourism: A case of Nanji township in Nanchang[J]. Chinese Journal of Agricultural Resources and Regional Planning, 2020, 41(2): 290-297.]

[38] 李军, 蒋焕洲. 经济空间重构: 传统村落旅游利益分配正义的西江样本[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 40(4): 112-118. [LI Jun, JIANG Huanzhou. Reconstruction of economic space: Xijiang sample of traditional village tourism benefit distribution justice[J]. Journal of South-Central University for Nationalities (Humanities and Social Sciences Edition), 2020, 40(4): 112-118.]

[39] 王金偉, 谢伶, 张赛茵. 自然灾难地黑色旅游发展: 居民感知与社区参与——以北川羌族自治县吉娜羌寨为例[J]. 旅游学刊, 2020, 35(11): 101-114. [WANG Jinwei, XIE Ling, ZHANG Saiyin. Residents perceptions and participation in dark tourism on natural disaster site: A case study of Jina Qiang Stockaded village, China[J]. Tourism Tribune, 2020, 35(11): 101-114.]

[40] 余志远, 赵星会, 梁春媚. 社区旅游参与视角下民族村寨旅游地居民地方感生成研究[J]. 旅游导刊, 2021, 5(1): 23-42. [YU Zhiyuan, ZHAO Xinghui, LIANG Chunmei. The formation of residents sense of place in ethnic villages from the perspective of community tourism participation[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2021, 5(1): 23-42.]

[41] VARGASS?NCHEZ A, PORRASBUENO N. Explaining residents attitudes to tourism: Is a universal model possible? [J]. Annals of Tourism Research, 2011, 38(2): 460-480.

[42] 张琳, 杨珂. 旅游发展下村民对传统村落景观的依恋感知研究——以云南沙溪寺登村为例[J]. 风景园林, 2020, 27(12): 104-109. [ZHANG Lin, YANG Ke. Research on attachment perception of villagers to traditional village landscape under tourism development: A case study of Sideng village, Shaxi town, Yunnan province[J]. Landscape Architecture, 2020, 27(12): 104-109.

[43] 张振龙, 陈文杰, 沈美彤, 等. 苏州传统村落空间基因居民感知与传承研究——以陆巷古村为例[J]. 城市发展研究, 2020, 27(12): 1-6. [ZHANG Zhenlong, CHEN Wenjie, SHEN Meitong, et al. Research on resident perception and inheritage of spatial gene of traditional villages in Suzhou: A case of Luxiang village[J]. Urban Development Studies, 2020, 27(12): 1-6.]

[44] 窦银娣, 李嘉玲, 李伯华. 传统村落居民对文化传承的感知意向与影响因素分析——以湖南省皇都侗文化村为例[J]. 资源开发与市场, 2020, 36(11): 1267-1272. [DOU Yindi, LI Jialing, LI Bohua. Analysis of the perception intention and influencing factors of the residents of traditional villages on cultural inheritance—Taking the Huangdu Dong cultural village in Hunan province as an example[J]. Resource Development & Market, 2020, 36(11): 1267-1272.]

[45] 许忠伟, 曾玉文. 经济欠发达地区居民对2022年冬奥会的感知及支持度研究——以张家口市居民为例[J]. 旅游导刊, 2019, 3(6): 48-63. [XU Zhongwei, ZENG Yuwen. Perception and support for 2022 Winter Olympics Games among residents in underdeveloped areas: Evidence from Zhangjiakou[J]. Tourism and Hospitality Prospects, 2019, 3(6): 48-63.]

[46] JACKSON M S, INBAKARAN R J. Evaluating residents attitudes and intentions to act toward tourism development in regional Victoria, Australia[J]. International Journal of Tourism Research, 2006, 8(5): 355-366.

[47] 徐曼. 乡村振兴战略下传统村落活态保护与策略研究——基于河南X县的实证分析[J]. 农业经济, 2019(1): 49-51. [XU Man. Research on active protection and strategy of traditional villages under the strategy of rural revitalization: Based on the empirical analysis of X county, Henan province[J]. Agricultural Economy, 2019(1): 49-51.]

[48] WRIGHT J K. Terrae incognita: The place of imagination in geography[J]. Annals of the Association of American Geographers, 1947, 37: 1-15.

[49] 于濤方, 顾朝林. 人文主义地理学——当代西方人文地理学的一个重要流派[J]. 地理学与国土研究, 2000(2): 68-74. [YU Taofang, GU Chaolin. Humanistic geography: An important school of the west contemporary human geography[J]. Geography and Territorial Research, 2000(2): 68-74.]

[50] HARVEY D. The Condition of Postmodernity[M]. Oxford: Brasil Blackwell, 1989: 260-283.

[51] EYLES J. The geography of everyday life[M]//GREGORY D, WALFORD R. Horizons in Human Geography. London: Macmillan, 1989: 102-117.

[52] 周尚意, 唐顺英, 戴俊骋. “地方”概念对人文地理学各分支意义的辨识[J]. 人文地理, 2011, 26(6): 10-13; 9. [ZHOU Shangyi, TANG Shunying, DAI Juncheng. Identification of the significance of the concept of place to branches under human geography[J]. Human Geography, 2011, 26(6): 10-13; 9.]

[53] GREGORY D, JOHNSTON R, PRATT G, WATTS J, et al. The Dictionary of Human Geography (the 5th Edition)[M]. West Sussex: Wiley-Blackwell, 2009: 539.

[54] STETS J E, BIGA C F. Bringing identity theory into environmental sociology[J]. Sociological Theory, 2003, 21(4): 398-423.

[55] 阎嘉. 文学研究中的文化身份与文化认同问题[J]. 江西社会科学, 2006(9): 62-66. [YAN Jia. Cultural identity and cultural identity in literary studies[J]. Jiangxi Social Sciences, 2006(9): 62-66.]

[56] MARCHAND M H, PARPART J L. Feminism Postmodernism Development[M]. London: Routledge, 1995.

[57] SOJA E. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory[M]. London: Verso, 1989: 76-93.

[58] WESTER-HERBER M. Underlying concerns in land-use conflicts: The role of place identity in risk perception[J]. Environmental Science & Policy, 2004, 7(2): 109-116.

[59] 朱竑, 钱俊希, 吕旭萍. 城市空间变迁背景下的地方感知与身份认同研究——以广州小洲村为例[J]. 地理科学, 2012, 32(1): 18-24. [ZHU Hong, QIAN Junxi, LYU Xuping. Place identity and sense of place in the context of urban spatial transformation: A case study of Xiaozhou village in Guangzhou, China[J]. Scientia Geographica Sinica, 2012, 32(1): 18-24.]

[60] HARNER J. Place identity and copper mining in Senora, Mexico[J]. Annals of the Association of American Geographers, 2001, 91(4): 660-680.

[61] BOTT S, CANTRILL J G, MYERS O E. Place and promise of conservatory psychology[J]. Human Ecology Review, 2003, 10(2): 100-112.

[62] BREAKWELL G M. Coping with Threatened Identities[M]. New York: Psychology Press, 2015: 11-20.

[63] 罗秋菊, 丁绍莲, 潘珂. 外来饮食文化影响下广州本地居民地方身份建构过程的代际差异[J]. 地理研究, 2018, 37(9): 1762-1774. [LUO Qiuju, DING Shaolian, PAN Ke. Generational differences in the influence of exotic gastronomic culture on local residents place identity in Guangzhou[J]. Geographical Research, 2018, 37(9): 1762-1774.]

[64] JASPAL R, CINNIRELLA M. The construction of ethnic identity: Insights from identity process theory[J]. Ethnicities, 2012, 12(5): 503-530.

[65] LOW G, ROSS C, STICKLAND M, et al. Perspectives of aging among persons living with chronic obstructive pulmonary disease[J]. Western Journal of Nursing Research, 2013, 35(7): 884-904.

[66] KALFOSS M H, LOW G, HALVORSRUD L. Identity processes among older Norwegians living in urban and rural areas[J]. Western Journal of Nursing Research, 2018, 40(5), 701-724.

[67] 余志遠, 赵星会, 李淼. 旅游目的地居民地方感: 理论、方法与研究热点[J]. 北华大学学报(社会科学版), 2020, 21(5): 73-84;153. [YU Zhiyuan, ZHAO Xinghui, LI Miao. Residents sense of place in tourism destinations: Theories, methods and research hotspots[J]. Journal of Beihua University (Social Sciences Edition), 2020, 21(5): 73-84; 153.]

[68] WANG S,XU H.Influence of place-based senses of distinctiveness, continuity, self-esteem and self-efficacy on residents attitudes toward tourism[J]. Tourism Management, 2015, 47: 241-250

[69] BREAKWELL D G M. Risk: Social psychological perspectives[M]//WRIGHT J D. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. New York: Elsevier, 2015: 711-716.

[70] VIGNOLES V L, CHRYSSOCHOOU X, BREAKWELL G M. The distinctiveness principle: Identity, meaning, and the bounds of cultural relativity[J]. Personality and Social Psychology Review, 2000, 4(4): 337-354.

[71] CHEN S, WANG S, XU H. Influence of place identity on residents attitudes to dark tourism[J]. Journal of China Tourism Research, 2017, 13(4): 338-356.

[72] CANOVI M, MORDUE T, LYON A. The impact of wine tourism involvement on winery owners identity processes[J]. Tourism Planning & Development, 2020, 17(5): 573-590.

[73] 包军军, 白凯. 自我认同建构的旅游介入影响研究——以拉萨“藏漂”为例[J]. 旅游学刊,2019,34(7):31-45. [BAO Junjun, BAI Kai. The intervention impacts of tourism on self-identity construction: A case study of “Tibet drifters” in Lhasa, Tibet[J]. Tourism Tribune, 2019, 34(7): 31-45.]

[74] 王晓阳, 赵之枫. 传统乡土聚落的旅游转型[J]. 建筑学报, 2001(9): 8-12. [WANG Xiaoyang, ZHAO Zhifeng. The conversion of traditional vernacular village by tourism[J]. Architectural Journal, 2001(9): 8-12.]

[75] 陈晓华, 鲍香玉. 旅游开发对徽州传统村落保护发展影响研究[J]. 原生态民族文化刊, 2018, 10(2): 100-107. [CHEN Xiaohua, BAO Xiangyu. Research on the impact of tourism development on the protection and development of Huizhou traditional village[J]. Journal of Original Ecological National Culture, 2018, 10(2): 100-107.]

[76] 张敏敏, 傅新红. 民族旅游开发对乡村身份认同的影响研究——以川、滇交界处的泸沽湖景区为例[J]. 西南民族大学学报(人文社科版), 2020, 41(1): 31-38. [ZHANG Minmin, FU Xinhong. Research on the impact of ethnic tourism development on rural identity[J]. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science Edition), 2020, 41(1): 31-38.]

[77] 李猛, 乌铁红, 钟林生. 旅游“网红村”居民的怀旧、集体记忆与地方认同的特征及互动关系——以内蒙古呼和浩特市恼包村为例[J]. 地理科学, 2022, 42(10): 1799-1806. [LI Meng, WU Tiehong, ZHONG Linsheng. Characteristics and interaction of nostalgia, collective memory and place identity among residents of online populartourism village: A case of Naobao villiage of Hohhot, Inner Mongolia[J]. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(10): 1799-1806.]

[78] 陳瑞萍. 乡村旅游的商品化、真实性及文化生态发展路径[J]. 农业经济, 2017(2): 53-55. [CHEN Ruiping. The commercialization, authenticity and cultural and ecological development path of rural tourism[J]. Agricultural Economy, 2017(2): 53-55.]

[79] 保继刚, 杨兵. 旅游开发中旅游吸引物权的制度化路径与实践效应——以“阿者科计划”减贫试验为例[J]. 旅游学刊, 2022, 37(1): 18-31. [BAO Jigang, YANG Bing. Institutionalization and practices of the “rights to tourist attractions” (RTA) in “AzhekePlan”: A field study of tourism development and poverty reduction[J]. Tourism Tribune, 2022, 37(1): 18-31.]

[基金项目]本研究受北京市教育委员会科学研究计划项目“新时代红色旅游引导的北京革命文物保护与红色文化传承研究”(SM202010031003)资助。[This study was supported by a grant from the R&D Program of Beijing Municipal Education Commission (to WANG Jinwei) (No. SM202010031003).]

[作者简介]王金伟(1983—),男,四川绵阳人,博士,副教授,博士后,研究方向为旅游政策、遗产旅游、旅游地理,E-mail:tourismer@aliyun.com;蓝浩洋(1993—),男,甘肃兰州人,硕士;陈嘉菲(1999—),女,北京人,硕士。

Abstract: As the hosts of traditional villages, community residents have become an important subject in tourism academia. However, in the context of tourism, the representation and mechanism of identity construction of village residents need to be explored further. By taking Cuandixia village, one of the first batch of “traditional villages” in China, as an example, this study elucidates the process of place identity construction in traditional villages under the impact of tourism. The methods adopted comprised participatory observation and in-depth interviews with the residents. Prior to the official launch of the study, we reviewed the extant literature and determined the conceptual framework. From February to June in 2019, members of the investigation team visited the case site several times to conduct field research. Through participatory observation, perceptual knowledge of the social and cultural phenomena, including the architectural layout, residents life and business behavior, and interaction between the host and guests of Cuandixia village was gained. The researchers attempted to fully experience the difference in the village atmosphere and tourism management between the low and peak tourism season by eating, living, traveling, and shopping in the village. Based on the local conditions and principle of theory saturation, members of the investigation team selected 17 interviewees and conducted in-depth interviews. The participants were local and non-local residents engaged in tourism operation and service activities and indigenous people not engaged in tourism activities. This study analyzes the process and internal mechanism of traditional village residents place identity construction in the context of tourism and explains the specific representations of identity construction in the four content dimensions of distinctiveness, continuity, self-esteem, and self-efficacy based on the identity process theory (IPT). The results are as follows: (1) the impact of tourism on traditional villages is mainly reflected in space reconstruction, livelihood change, social relations restructuring, and culture change; (2) under the impact of tourism, the representation of residents identity construction shows complexity, with positive and negative effects; and (3) the place identity construction of residents affects their perceptions of and attitudes toward tourism. Moreover, self-esteem and self-efficacy principles play a key role in their perception of tourism. This study provides some reference for further investigation of the tourism development model and the mental mechanism of residents in traditional villages.

Keywords: traditional villages; rural tourism; heritage tourism; place identity; identity construction; community participation

[責任编辑:周小芳;责任校对:吴巧红]