北宋前期太常寺与太常礼院的政务关系及运作方式研究

□冯 盛

太常礼院与太常寺在晚唐至北宋前期的礼制运行中扮演了重要角色,虽然学界已对其设置情况进行了一定程度的探讨①,但是相关议题仍有进一步拓展的空间。既有研究在探讨太常寺与太常礼院关系时刻意强调两个机构的独立性,认为“礼院虽系太常寺,从来博士自专”[1]1137,“寺与礼院事不相兼”[2]3883,忽略北宋前期太常寺与太常礼院之间的政务、人事关系。更为重要的是,学界在考察太常寺与太常礼院职能时大多停留在制度层面,对于条文规定之外的实际运行方式认识不足。仁宗至和元年(1054)发生的温成皇后丧礼逾式案,为我们了解太常寺与太常礼院的政务运作提供了绝佳案例。有鉴于此,本文尝试从以下两方面对北宋前期太常寺与太常礼院展开考察:一是在厘清寺与礼院职权划分的基础上,探讨两个机构之间的政务与人事关系;二是以温成皇后丧礼逾式案为切入点,探究寺与礼院在制度规定以外自发形成的运作方式。

一、职权划分

自太常礼院设立以来,其主要职能就是“按时按制按需奏报”五礼仪注,“在大礼举办之际按行典章,并为皇帝答疑解惑,提供咨询”[3]143。五代时期,太常礼院仍是重要的礼仪咨询、修撰机构。每逢损益旧制或拟定新制之时,朝廷都会命太常礼院详酌前代礼例并据此拟定相关仪制,这一方面的史料较为集中地保存在《五代会要》之中[4]226-227,480-481。大体而言,太常礼院长官太常博士主要负责检详前代礼例并适时损益礼制,此外还为官员撰写谥议。史载,晋高祖时赠予后唐太子少傅朱汉宾的谥议就由太常博士林弼拟定[4]210。

与太常礼院相比,五代时期太常寺负责的礼制事务主要集中在提点祭祀。后周显德五年(958)闰七月,朝廷下敕命诸司“删集见行公事,送中书门下者”。太常寺奏其所掌公务主要包括以下四个方面:一是管理每季用于祭祀郊坛庙的御署祝版。此祝版由太常寺牒三司申领,获批后再由少府监下发至太常寺,太常寺将从吏部获得的负责祝祷官员的系衔与从少府监领取的祝版牒付秘书省,秘书省待太常寺“供到祝版及献官名衔,省司帖著楷书修写”[4]266。秘书省写毕,“牒閤门,进署讫”,再由负责祝祷的官员携御署祝版赴祠所行礼。需要注意的是,虽然太常寺可从吏部获得负责祝祷官员的系衔,但是祝祷官员的确定多由太常寺负责。后周广顺元年(951)二月迁后汉太庙入升平宫,“其读文太祝及奉礼郎,太常寺差”[4]41。二是管理诸州、府每季用于祭祀岳镇海渎的祝版。太常寺于进奏院抄写诸州县名衔并具录牒秘书省,秘书省“准太常寺牒到逐季五岳四渎,牒著作郎修撰祝文,牒太常礼院详定神名”[4]266,再由秘书省“牒閤门,进署,分付本州”。三是按季度申领用于祭祀的物品,太常寺申领到的礼料等须“纳太庙礼料库”,每月赴礼料库支取。太庙礼料库隶属宗正寺,史载宗正寺“见管礼料库收贮,诸司纳到诸郊、坛、庙祠祭礼料,逐月给赴”[4]268。四是“兼勾当诸处焚奠火龙”[4]268。

此外,损益乐制、教习乐工习乐亦是太常寺的主要职能。后唐同光二年(924)四月,史馆奏“本朝旧例,中书并起居院,诸司及诸道、州、府,合录事件报史馆”,其中太常寺须将“变改音律及新造曲调(之事)具录所因,并乐词牒报史馆”[4]293。后晋天福六年(941),朝廷有诏纂修唐史,史籍因兵戈丧乱所存“百无二三”,监修国史赵莹奏请下敕,命诸司进呈本司故事以协助编纂唐史诸志,“其谒款郊庙,册拜王公,摄事相仪之文,车辂服章之数,请下太常礼院,自天宝以后,至明宗朝以来,五礼仪注,朝廷行事,或异旧章,出处增损,节文一一备录,以凭撰述礼志”,“四县(悬)之乐,不异前文;八佾之容,或殊往代。隋唐以下,乐无夷夏,乃有文舞、武舞之制,坐部、立部职名……请下太常寺,其四悬二舞,增损始自何朝,及诸庙乐章舞名,开元十部兴废本末,一一按录,以凭撰集乐志”[4]294-297。这一记载清晰展现了五代时期太常寺与太常礼院各自的职能范围。

迨至宋初,太常寺与太常礼院的官职设置有所变化,原先的职事官逐渐蜕变为阶官。虽然寺与礼院另设“判太常寺”“同判太常寺”“判太常礼院”“同知太常礼院”等差遣,但两个机构的职能划分与五代时期并无较大差异。《宋会要辑稿》有言,北宋前期“太常寺掌社稷及武成王庙、诸坛斋宫、习乐之事”[5]3623。事实上,自五代以来太常寺的核心职能即在于此。至于北宋前期的太常礼院,其职能范围经历了一个由大到小再逐渐恢复的过程[6]145-154。大中祥符年间,随着天书封禅活动愈演愈烈,由宰执提点、统管太常礼院和三司等多个机构构成的礼仪院应运而生。礼仪院的设立侵夺了太常礼院损益礼制的职能,因此有些太常礼院官在礼仪院祗应文字,有些则转而侵占太常寺官员的职能,专掌祠祭[7]2581。

仁宗天圣元年(1023),枢密副使张士迅以礼仪院支费甚广,且“详定仪制,久来属太常寺与礼院勾管”,特请停罢礼仪院。朝廷诏罢礼仪院,以知礼仪院、翰林学士晏殊,龙图阁直学士冯元为判太常礼院[7]2320,同判太常礼院官为同知院[8]3120。原本“知礼仪院”的晏殊改“判太常礼院”,成为太常礼院长官。太常礼院的同判太常礼院官成为晏殊、冯元的下属,改任“同知太常礼院”。天圣元年之后的“同知太常礼院”所掌职事与前代太常博士并无差异,除参详历代礼例、损益本朝仪制外,还负责为一定级别的去世官员拟定谥号。明道元年(1032)五月庚辰,宋廷下诏规范太常礼院的公务运行,要求“日轮知院一员,在院点检典礼公事”[8]3120。由此可见,太常礼院损益礼制的职能在仁宗时期逐渐恢复。

要言之,五代至北宋前期太常寺与太常礼院的职权有着明确划分,太常寺负责的日常事务主要集中在提点祭祀、损益乐制与教习乐工习乐,而太常礼院则负责礼制的更定。不过,在日常运作中,太常寺与太常礼院的人事、政务关系远较“事不相兼”这一描述更为复杂。

二、人事、政务关系的调整

以往学界在探讨中晚唐太常寺与太常礼院的人事关系时,往往会注意《唐会要》中一条关于大中九年(855)太常卿高铢惩罚礼院礼生的记载:“太常卿高铢决罚礼院礼生,博士李悫引故事见执政,以礼院虽系太常寺,从来博士自专,无关白者。太常三卿始莅事,博士无参集之礼,今之决罚有违典故。时宰相以铢旧德,不能诘责,铢惭而请退。”[1]1137然而,这种寺与礼院的隔绝状态似乎在五代时期有所改变。后唐同光元年(923)十一月戊申,中书门下以“朝廷兵革虽宁,支费犹阙”[9]477为由,奏请诸寺、监“只置大卿、监,少卿、监,祭酒、司业各一员;博士两员。其余官属并请权停,唯太常寺事关大礼”,“除太常博士外,许更置丞一员”[4]323。由此可见,虽然太常礼院自晚唐以降已成为独立于太常寺之外的掌礼机构,但后唐在统计员额时仍将太常礼院的长官——太常博士算在太常寺编制之内。

太常寺与太常礼院的政务关系亦非严格意义上“事不相兼”,太常寺官员往往会与礼院官共同参与仪制的更定。五代时期,太常寺长官太常卿在为皇帝及其先祖拟定谥号、庙号时会与太常礼院官发生业务往来。朝廷往往会下诏命太常博士检详前朝礼例,为太常卿拟定谥号、庙号提供参考。后唐天成二年(927),中书门下奏请“两汉以诸侯王入继帝统”例追赠明宗先祖,“许取皇而荐号,兼上谥以尊名,改置园陵,仍增兵卫”,明宗下令先由太常博士根据汉桓帝追封先祖的事例制定仪制,再由太常卿针对太常博士所定仪制拟谥[9]1894-1895。

太常卿拟定谥号、庙号后,太常博士需要据此制定宣读谥册与立庙的仪制。后唐天成三年(928)十一月,太常卿定唐少帝“谥昭宣光烈孝皇帝,庙号景宗”,太常博士吕朋龟详酌本朝为大行皇帝及追尊皇帝宣读谥册的礼例,结合少帝“园陵已修,不祔于庙”的现状,“请立景宗皇帝庙于园所,命使奉册书宝绶,上谥于庙,便奉太牢祀之”[4]39。此外,朝廷亦常常下敕命太常寺官与礼院官共同删定礼书、更定仪制。后唐长兴三年(932),太常卿刘岳奉敕与太常博士段颙、田敏、路航、李居浣,太常丞陈规等删定郑余庆所撰《书仪》[4]267。长兴四年(933)七月,太常寺奉敕详定礼院拟定的太子和诸王见师、傅礼,太常寺在详酌《开元礼》《礼阁新仪》《会要》所记礼例后对礼院所定仪制展开分析,认为“其师、傅见亲王,不同皇太子见师、傅,臣请师、傅亲王对拜、揖,各退”,太常寺据此奏请改礼院所拟仪制[4]66-68。

在北宋前期,每当有损益礼制之事,朝廷都会循五代之例下诏命太常寺官与礼院官同议。真宗景德四年(1007),由于“来年正月一日享先农,九日上辛祈谷,祀昊天上帝”不合礼典,同判太常礼院孙奭请“改用上辛后亥日享先农”,朝廷特意下诏命太常寺与崇文院检讨官详定。判太常寺李宗谔经审核后认为“上辛后亥日享先农”有故事可循,宋廷方从孙奭所言[10]250-251。大中祥符元年(1008)判太常礼院孙奭又向朝廷进言,认为“宗庙之乐,礼有登歌彻豆,今于终献降级之后即作《理安之乐》,诚恐阙失”,乞“依旧例增用”,宋廷再次下诏命“判太常寺李宗谔与检讨详议以闻”。李宗谔认为孙奭所言甚是,于是宋廷再次采纳孙奭意见[7]1551。除以下诏形式命判太常寺官审核礼院官拟定的仪制外,宋廷为统合两司亦常命判寺官兼掌礼院事。端拱初年,太宗曾命和岘“判太常寺兼礼院事”[11]636。此外,吕端亦于淳化年间“判太常寺兼礼院”[2]9514。仁宗天圣年间,孙奭亦“兼判太常寺及礼院”[12]821。寺与礼院任用同一长官,不但实现了礼仪制定与执行的统一,而且减少了不必要的流程,提高了公务效率。

太常寺与礼院职能的过度划分,是造成礼仪程序繁复琐碎的重要原因。宋廷为解决这一问题,经常下诏命寺与礼院官同议礼制或命官员同时兼任寺与礼院之职。不过,无论是下“诏”命判寺官审议礼院拟定的仪制,还是两司任命同一长官,这种临时措置始终无法理顺太常寺与太常礼院的关系。仁宗康定元年(1040),在朝臣要求恢复太常寺为礼乐之司的呼声下,宋廷对太常寺与太常礼院进行全面调整。是年十一月,宋廷下诏,“改判(太常)院为判(太常)寺,兼礼仪事。其同知院凡事先申判寺,然后施行,其关报及奏请检状,即与判寺通签”[7]3056。

谱写自然资源事业改革发展新篇章 .................................................................................................................11-1

此次对太常寺与太常礼院的调整,主要涉及官职层级与运行方式两个层面。一是设判太常寺官一员,又改命两名判太常礼院官为同判太常寺官。不过,这一员额规定并没有得到很好执行,后来判寺、同判寺官竟“至六七人者”[13]11-12。二是要求在公务运行中,“其同知院凡事先申判寺,然后施行,其关报及奏请检状,即与判寺通签”[7]3056。“先申判寺”意味着同知礼院官虽仍掌礼院日常事务,却须将处理意见“申”判寺官后方可施行,在政务流程上改变了唐代以来形成的礼院可以不经太常寺而专达于上的局面。尽管宋廷制定了规范太常寺、太常礼院隶属关系与运行方式的制度条文,但在寺与礼院官身兼数职、二司官署分设两地的背景下,相关规定很难得到有效执行,“礼院故事”逐渐取代制度条文支配太常寺与太常礼院的日常运行。

三、“礼院故事”的形成与运行

至和元年(1054)正月癸酉,仁宗宠妃张贵妃因病去世,追谥温成皇后[7]4249。温成皇后丧礼逾式案清晰展现了太常寺与太常礼院的日常运行状态,影响寺与礼院官职能行使的因素可由此窥见一斑。

至和元年七月丁卯,太常礼院根据太祖嫡配孝惠皇后丧礼故事,拟定温成皇后葬所曰“温成皇后园”,“止即陵所置祠殿以安神主,四时惟设常馔,无荐享之礼”[7]4264,仁宗下诏赐“孟飨特差知制诰、待制行事,其制如皇后,牙盘食差减之”[7]4268。不久之后,礼官主动进言求改前定之制,先改“温成皇后园”为“温成皇后园陵”、温成皇后“祠殿”为“庙”[5]1479,接着又“请温成皇后庙祭器视皇后庙一室之数”,最后竟提议“温成皇后四时荐新及朔望并如皇后庙,令宗正寺官行事”[7]4283。温成皇后丧礼仪制的频繁变动引起知谏院范镇的关注,遂向仁宗进言:“太常议温成皇后葬礼,前谓之‘温成园’,后谓之‘园陵’;宰相刘沆前为‘监护使’,后为‘园陵使’。如闻此议,皆出礼官,前日是则今日非,今日是则前日非,必有一非于此矣。夫礼典素定而不可轻变者也,议论异同如此,是为礼官而以礼自舞者。古者法吏舞法,而今世礼官舞礼,若不加诘,恐朝廷典章浸坏而不可救也。乞下臣章问礼官前后异状,以正中外之惑。”[7]4283-4284范镇之言可谓切中要害,国家礼典本有定式不可轻变,太常礼院频繁变动仪制,必有礼官从中“舞礼”。那么,究竟是哪些礼官在“舞礼”?时任礼官又是哪些人呢?

据《涑水记闻》记载,温成皇后去世时,王拱辰与王洙“判太常寺兼礼仪事”,二人“皆皇(惶)恐,不爱名器,以承顺上意”[14]168。同知礼院官冯浩、张刍、吴充、鞠真卿皆不满温成皇后丧礼逾式,有诏为温成皇后立忌日时四人“皆争之”,尤以张刍反对最为激烈,以致“礼官谓执政曰:‘礼官张刍独主兹议,他人皆不得已从之耳。’”[14]163不过考之诸史,《涑水记闻》的记载也有不确之处。据《续资治通鉴长编》(以下简称《长编》)记载,有诏为温成皇后立小忌一事在至和元年(公元1054,即皇祐六年,是年三月庚辰改元“至和”)二月丁酉,张刍因反对温成皇后立忌日而落职,二月戊申罢为监潭州税,吴充任同知太常礼院在同年八月癸巳[7]4269。换言之,吴充与张刍并未同时出任同知礼院,《涑水记闻》所载王洙与王拱辰皆任判太常寺亦不确[14]617。由《王开府行状》可知,至和元年王拱辰先任三司使,后充回谢北朝国信史[15]617。事实上,一直负责拟定温成皇后丧礼仪制者只有判太常寺王洙,“温成皇后之丧,洙钩摭非礼,阴与石全彬附会时事”,以“工部郎中、知制诰、兼侍讲、史馆修撰”的身份擢为翰林学士[7]4279,打破了翰林学士六员之制。那么,王洙为何能够“钩摭非礼”,他又是怎样实现“舞礼”的呢?

考虑到王洙与仁宗之间的亲密关系,王洙的“钩摭非礼”很大程度上得到了后者授意。从前文论述可知,“判太常寺”并非王洙的唯一差遣,其最重要的职务是“侍讲”。换言之,王洙的身份标志是皇帝近侧的经筵官。凭借“侍讲”职衔,王洙可比其他官员获得更多面圣的机会,更容易了解圣意。据王洙墓志记载,“公以文儒进用,能因其所学为上开陈,其言缓而不迫。天子常喜其说,意有所欲,必以问之,无不能对,尝以涂金龙水笺为飞白‘词林’二字以褒之。至于朝廷他有司前言故实,皆就以考正”[16]473。这段文字展现了王洙与仁宗之间的亲密关系,仁宗欲有所为时必问王洙,而王洙则通过参与考正朝廷他司进呈的“故实”获得部分超越“侍讲”的职权。由墓志可知,王洙“学问自六经、史记、百氏之书,至于图纬、阴阳、五行、律吕、星官、演算法、训诂、字音,无所不学,学必通达,如其专家”[16]472。《宋史·王洙传》记载,“洙泛览传记,至图纬、方技、阴阳、五行、算数、音律、诂训、篆隶之学,无所不通”[2]9816。诚然,墓志与传记虽有一些溢美之处,但王洙必精于上述诸学。需要注意的是,王洙对图纬、方技、阴阳、五行、律吕的通达,恰为仁宗的好尚之处[17]53-56,由此与仁宗之间形成较为亲密的从学关系。王洙重病时,仁宗仍“遣使者问公疾少间否,能起而为予讲邪?”[16]473王洙实际上成为仁宗将个人私意转化为政治决策的一个渠道,在仁宗授意下巧妙地将君主私意转化为有司公议。以往学者论述皇帝私意的表达渠道时,往往注意内降这种文书。有研究指出,狭义的“内降”指“君主绕开政令颁行的常规程式,将个人意见不经二府审覆而直接下达有司执行”,但是这种直接表达私意的方式往往遭到士大夫的批评与抵制[18]367。因此,除通过内降直接表达私意外,君主还会利用近侧臣僚兼掌有司,间接替自己表达私意并使之转化为有司之见。

从上文论述可以看出,除王洙外,大多数寺官与礼院官反对温成皇后丧礼逾式。那么,王洙又如何在同僚的一片反对中实现“钩摭非礼”呢?据史载:“礼院故事,常豫(预)为印状,列署众衔;或非时中旨有所访问,不暇遍白礼官,则白判寺一人,书填印状,通进施行。是时,温成丧事,日有中旨访问礼典,判寺王洙兼判少府监,廨舍最近,故吏多以事白洙,洙常希上旨,以意裁定,填印状进内。事既施行,而论者皆责礼官,礼官无以自明,乃召礼直官戒曰:‘自今凡朝廷访问礼典稍重因商议者,皆需遍白众官,议定奏闻。自非常行熟事,不得辄以印状申发,仍责取知委。’后数日,有诏问:‘温成皇后应如他庙用乐舞否?’礼直官李亶以事白洙,洙即填印状奏云:‘当用乐舞。’事下礼院。充、真卿怒,即牒送礼直官李亶于开封府,使按其罪。是时蔡襄权知开封府,洙抱案卷以示襄曰:‘印状行之久矣,礼直官何罪?’襄患之,乃复牒送亶于礼院,云:‘请任自施行。’充、真卿复牒送府。如是再三。”②显然,“礼院故事”的漏洞是判太常寺王洙得以实现“舞礼”的重要条件。

从“礼院故事”的运行机制来看,太常礼院的胥吏——礼直官与判太常寺官在国家礼仪事务运行中所发挥的作用,较同知太常礼院官更为重要。同知礼院官并不参与拟定“常行熟事”,他们所参与的往往是“礼典稍重因商议”之事。这意味着在日常工作中,同知礼院官仅需“列署众衔”“预为印状”。每逢中旨访问“常行熟事”时,礼直官按例将内容空白、但已署衔盖章的礼院状纸申发判太常寺官,由后者填写具体内容后“通进施行”。由此观之,礼仪公务中“常行熟事”的处置权皆归判太常寺官。那些因“礼典稍重”需同知礼院官商议之事,亦可打着“常行熟事”的旗号绕过同知礼院官,径由判寺官独断。王洙正是凭借其可以直接书填礼院印状的优势,以一己之力推动了温成皇后丧礼逾式的实现。那么,这一不符合相关制度规定,却实际支配太常寺与礼院日常运行的“礼院故事”是如何形成的呢?

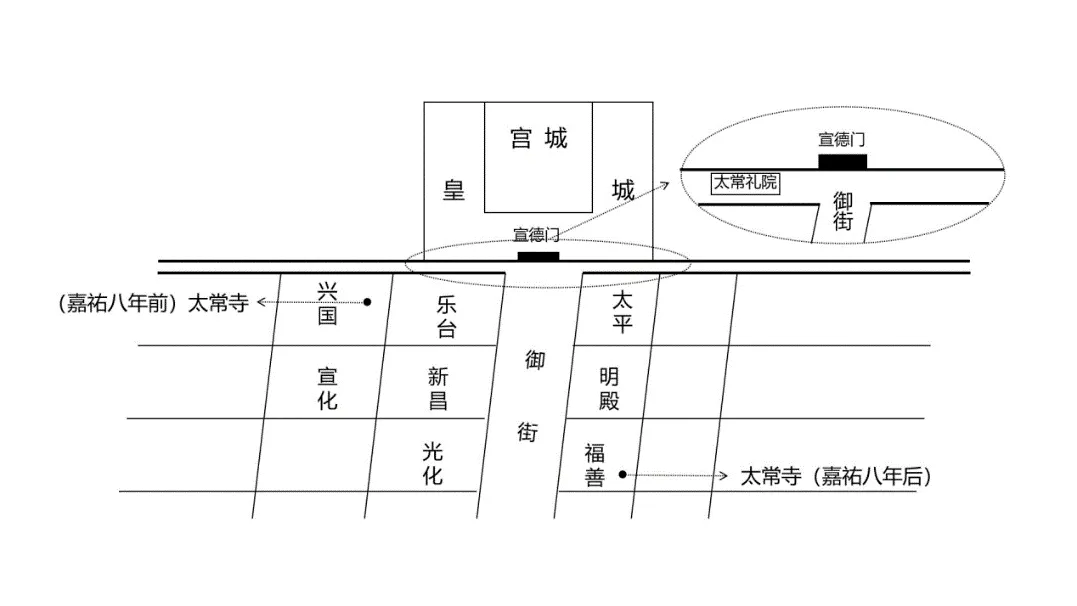

“礼院故事”的形成,与北宋前期太常寺和太常礼院的官廨布局密切相关。史料中有关太常寺位置的记载较为明确,太常寺初在兴国坊,仁宗嘉祐八年(1063)始迁至福善坊宗正寺廨舍[13]12。据周宝珠考证,兴国坊在旧城右军第一厢[19]71,不少中央官署曾设于此,如尚书省旧址即在此坊[20]1473。福善坊在旧城内左第一厢[5]9272,距大内较远。至于太常礼院,学者认为其在左掖门西[21]166,然而此说不确。据《玉海》记载,大中祥符年间三馆(即昭文馆、史馆与集贤院)与礼仪院、太常礼院相接[8]3120。太宗太平兴国二年(977)“诏有司度左升龙门东北车府地为三馆”[5]3498,大中祥符年间“大内火”后从旧址移出③。关于三馆移出之地,《长编》卷一百一十载“权寓右掖门外”[7]2570,同书卷一百一十亦言“移三馆于右掖门西,与礼仪院相接”[7]2581。《玉海》卷一百六十八载移于“左掖门西”,同书卷一百六十五则记“权寓右掖门外”[8]3074。《宋会要辑稿》[5]3501与《职官分纪》皆作“权徙右掖门外道北”[22]364。由此看来,三馆移于右掖门西的可能性较大。

有关北宋审官东院、审官西院治所方位的记载,可进一步佐证三馆移于右掖门外,太常礼院亦位于右掖门附近。审官东院即原审官院,太宗淳化四年(993)二月丙戌“以考课京朝官院为审官院”[5]3303,“掌考校京朝官之殿最分拟内外之任而奏之”,审官西院出现后易名,其址在“宣德门外西北廊”[8]3116-3117。审官西院的官廨原属太常礼院,熙宁三年(1070)五月创置审官西院后“专领閤门祗候以上至诸司使磨勘、常程差遣”[7]5138,神宗下诏“以太常礼院治所为审官西院”[8]3120。审官东院与审官西院的得名必与其方位有关,审官西院应位于审官东院之西。按《东京梦华录》卷一《大内》记载,宣德楼共五门,统称宣德门,宣德楼与左、右掖门相连,其东、西分别为左掖门和右掖门,均位于大内城墙之南[23]30-31。既然审官东院位于宣德门外西北廊,审官西院与之前的太常礼院应在宣德门以西,处于比审官东院的“宣德门外西北廊”更西的位置。由此推测,三馆和太常礼院当在右掖门西,而非左掖门西。

嘉祐六年(1061)知审刑院傅求的进言更是直接点明太常礼院在右掖门外,与审刑院和审官院相接。审刑院本在右掖门内,“嘉祐六年八月徙审刑院于右掖门之西”。是年十月十二日傅求向朝廷进言,“如旧制审刑院元(原)在右掖门内,易为关防,今移出外临街,与审官院、礼院相邻,逐日车马喧闹,窃缘本院日有奏到公案不少,院门别无关防,欲乞依在京纠察司例专差皇城司亲事官二人”把守审刑院大门,“免致别有漏泄”[5]3424。综上所述,太常礼院当在右掖门外临近御街之处。与远在内城厢坊之中的太常寺相比,太常礼院距禁中和宰辅办事机构更近。

图1 北宋元丰改制前太常寺太常礼院位置示意图[24]70

从上图来看,太常寺与太常礼院官署相距较远。在北宋元丰改制前,判太常寺官与同知礼院官并非专职礼官,在兼具两制、馆职、经筵官等身份的同时经常兼判他司。每当“非时中旨有所访问”,就会出现“不暇遍白礼官”的现象。为保证处理“常行熟事”的速度,同知礼院官将相关事务的处置权让渡判太常寺官,礼院官提前在状纸上列署众衔并加盖官印,由判寺官负责处理具体工作,“礼院故事”就此形成。“礼院故事”在减化公务运行程序、提高效率的同时,将同知礼院官的权力转移到判太常寺官手中,为后者的擅权创造了条件。

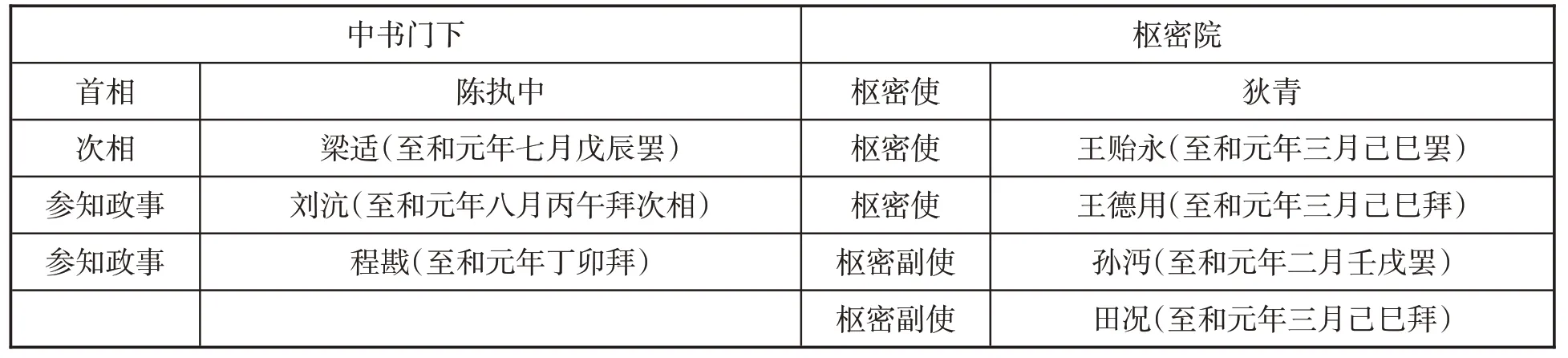

尽管得到仁宗授意的王洙凭借“礼院故事”的漏洞实现了操纵仪制,但从元丰改制前的政务运行流程来看,王洙所定仪制能够颁降,还需经过中书门下审核。不过,当时的两府臣僚大多对温成皇后丧礼逾式并无异议。

两府大臣中,只有枢密副使孙沔极力反对温成皇后丧礼逾式,对赐张贵妃谥号、立小忌和行追册温成皇后礼反应强烈,“宰相陈执中等甚衔之”。孙沔“不自安,力求解职”,于至和元年二月壬戌罢官[25]302-304。中书门下的几位宰辅,实际上也是温成皇后丧礼逾式的推动者。首相陈执中深得仁宗宠信,获得“执中不欺朕耳”[26]16的认可,肯定不会违背仁宗圣意。至于刘沆,史载“凡过礼,皆(石)全彬与沆合谋处置,而(王)洙等奏行之”[7]4249。较为特殊的是梁适,王珪在为梁适所撰墓志中认为罢相源自“适论皇仪殿不可治妃丧”,“将以适为园陵使,适言嫔御无园陵之制”,“由是与陈执中不合,御史因得以伤适”。不过,李焘对这种说法进行了辨正,认为“适自以奸邪贪黩罢相,初不由议温成礼与执中异也,珪志墓不免缘饰”[7]4265。由于两府大臣大多不明确反对温成皇后丧礼逾式,王洙拟定的丧礼仪注才得以顺利颁行。

王洙利用漏洞拟定非礼之礼以迎合上意的做法,引起了太常礼院官吴充、鞠真卿的强烈不满,二人将擅自做主交付王洙填写印状的礼直官李亶牒送开封府治罪。判太常寺王洙“抱案卷以示知府事蔡襄”,直言“印状行之久矣”,礼直官无罪,知开封府蔡襄只得“复牒送亶于礼院”[14]169。蔡襄的举动值得玩味,不但多次上疏仁宗罢温成皇后立忌,反对奉先寺酌献,要求罢温成皇后园陵监护司,而且主张不作温成皇后墓志文[27]316-317。蔡襄对温成皇后丧礼逾式一事颇为反对,却为何不敢穷治此事?这或许从一个侧面说明,以蔡襄为代表的部分朝臣亦对“礼院故事”这一非朝廷定制的政务运行规则持认可态度。冯京感叹当朝“百职隳废,独(吴)充等能举其职”,仁宗责吴充、鞠真卿太重,“将何以振饬纪纲?”[14]170“礼院故事”的漏洞造成了判太常官对同知礼院官职权的侵占,判太常寺王洙借此力排众议实现“钩摭非礼”。至和年间宰执“但务依违”、百官“循默苟且”的风气,是造成温成皇后丧礼逾式的深层原因。

表1 追赠温成皇后案时的两府臣僚[25]292-309

结语

五代至北宋前期,太常寺与太常礼院虽各有职掌,却并非严格意义上“事不相兼”。太常寺官多与太常礼院官一起参与仪制的损益,同一官员兼掌太常寺与礼院的现象颇为常见,朝廷在统计太常寺员额时也会将礼院官计入其中。仁宗康定元年(1040),宋廷从设置差遣和规范公务运行两方面入手,明确了太常礼院与太常寺之间的隶属关系,同知礼院官掌礼院日常事务,判寺官对太常礼院的管辖主要体现在事务的知情与“通签”“关报及奏请检状”等方面。虽然宋廷对太常寺与太常礼院的公务运行作出了规定,但其在实际运行中的执行效力却受人事、空间两大因素影响而大打折扣。人事因素指寺与礼院官的身兼数职,空间因素为太常寺与太常礼院官廨相距较远,二者共同制约寺与礼院官处理公务的方式。

在人事与空间因素的双重作用下,为防止“或非时中旨有所访问,不暇遍白礼官”的情况发生,同知礼院官往往预先在空白的公文状纸上盖印、列署众衔后交由礼直官提点。每有中旨访问“常行熟事”时,礼直官按例将印状申发判寺官,判寺官直接在内容空白、但已署衔盖章的状纸上填写文字,然后“通进施行”。这一“礼院故事”逐渐取代相关制度规定,成为主导寺与礼院处理日常公务的准则。虽然此举有利于减化公务运行程序和提高行政效率,却在事实上将同知礼院官的权力转移到判寺官手中,为后者的擅权创造了条件。梳理王洙力排众议实现“钩摭非礼”的过程就可看出,君主除通过内降表达私意外,还可利用近侧臣僚兼掌有司,间接将自己的私意转化为有司之见。仁宗欲极丧礼以示自己对温成皇后的宠秩时,没有使用内降直接命令有司“钩摭非礼”,而是将自己的私意传递给近侧的王洙,由其推动丧礼逾式。通过近侧臣僚表达私意的做法避免了臣僚对君主内降的批评与抵制,仁宗巧妙地将臣僚对温成皇后丧礼逾式的不满转移到礼官身上。皇祐、至和年间宰执“但务依违”、百官“循默苟且”的政治风气,可从温成皇后丧礼逾式案中窥见一斑。

注释:

①参龚延明《宋代官制辞典》,中华书局,2001年;张文昌《制礼以教天下——唐宋礼书与国家社会》,台湾大学出版中心,2012年;吴丽娱《唐代的礼仪使与大礼使》,《中国社会科学院历史研究所学刊》(第五集),商务印书馆,2008年;张志云、汤勤福《北宋太常礼院及礼仪院探究》,《求是学刊》2016年第3期;张晓宇《“专达”的“闲职”——唐至北宋太常礼院沿革考》,《中国古代政治制度与历史地理:严耕望先生百龄纪念论文集》,齐鲁书社,2019年。

②此说据《涑水记闻》卷八,同见《续资治通鉴长编》卷一百七十七“至和元年十一月辛酉”条。《宋会要辑稿》职官六五之一三和《宋史》卷二百九十四《王洙传》皆言“洙令礼直官填印纸”,《涑水记闻》与《续资治通鉴长编》说法稍异。司马光曾于仁宗朝任同知礼院官,谙熟太常礼院典故,因此本文采用《涑水记闻》的说法。

③关于大中祥符年间大内起火的时间有不同记载。《续资治通鉴长编》卷一百一十“天圣九年十一月辛巳”条记“大中祥符八年,大内火”,《宋会要辑稿》职官一八之五二记“大中祥符四年宫城延燔”,《职官分纪》卷十五《崇文院》亦记“大中祥符四年宫城延燔”。