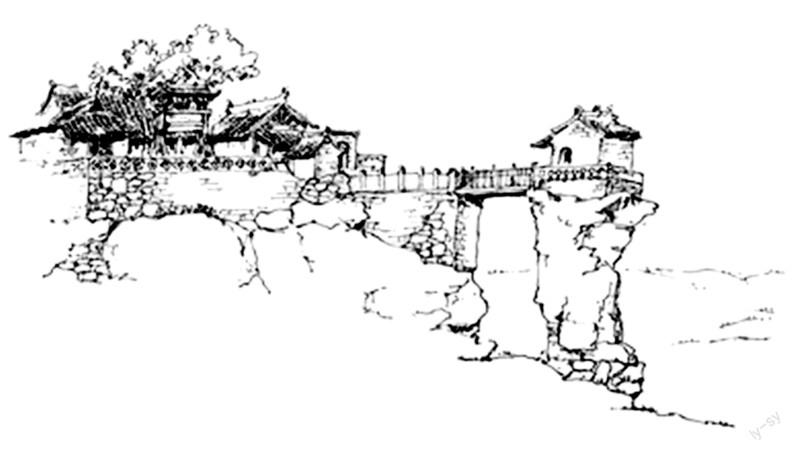

清涧笔架山记

王文涛

清涧笔架山,苍茫浑厚,四季常青,雄踞于清涧城西汤汤秀延河畔,因其山形酷似笔架,故而得名。可以说,笔架山是清涧人民生活中不可或缺的一部分,更是清涧人民砥砺前行的象征和精神寄托。

笔架山,与我有着深刻的印象、美好的记忆和难以割舍的情感。

80年代末,仲冬的一个黄昏,因父亲的教学工作调动,我和弟弟跟着父亲、母亲,乘坐一辆农用车从石咀驿镇中学搬家来到清涧县城。那时,百草凋零,荒凉一片,秀延河结冻,三山尽显着苍凉。清涧,这座古老的石板小城仿佛睡着了似的,唯城西矗立的笔架山郁郁苍苍,一棵棵苍松古柏恰似一位又一位战士,像守护自己的母亲一样守护着清涧,为清涧城里的人们站岗放哨。

据碑文记载,宋代始,笔架山建有道观。从明朝嘉靖年间至崇祯年间,笔架山上先后修建有真武殿、观音阁、文昌庙、财神庙、关帝庙等数十座庙宇。凊顺治年间,因战乱笔架山庙宇尽数毁坏。康熙年间,重修并增修三官庙、娘娘庙和十王庙。一九四七年,在解放清涧的战役中,笔架山壮观的庙宇及古建筑损毁殆尽。80年代中期,紧跟改革开放的步伐,响应文化建设的需求,有民间热心人士筹资重修庙宇,使笔架山道观再现昔日风采。

在石咀驿镇王家砭村时,母亲就听闻,每年农历三月初三,是清涧笔架山道观庙会的日子。庙会期间,香火鼎盛,清涧县剧团还要在秀延河河畔、笔架山山根的西沟砭村村口搭台唱上三天三夜大戏。

母亲是一个戏迷,外婆也是一个戏迷。来年春暖,百草渐次钻出地面,露出了嫩嫩的芽儿,再渐次泛起层层绿意,疯长的季节,笔架山道观庙会的日子,终是被我的母亲和外婆盼來了。父亲工作的单位电大在城南赤土沟村,我们的家也在那里。外婆,赶三月初三前早已来到我家。三月初三,吃过早饭,我和弟弟跟着母亲、外婆欢天喜地地出了门,穿过院子,走下一道陡坡和三五成群的人们沿着一道水壕向城里走去。

经木料厂、碳市场、农贸市场,过城南大桥时,笔架山便闪现在眼前,山根沿河石畔上搭的戏台鲜艳夺目。眼望着笔架山和戏台,过大桥,朝左一拐,走一段城外的国道,就见笔架山上彩旗翻飞,香客摩肩接踵,那戏台前正围坐着一圈一圈等待开戏的戏迷。母亲带着我们过一座爬河石桥,经戏台,朝笔架山山顶走去。

手扶着两边的铁栏杆或铁链子,挨肩擦背,走走停停,爬完两百多个石阶,见人们个个面色泛红,脸上挂着汗珠儿。石阶爬完,平缓处向山顶望去,见一条小路弯弯绕绕一直延伸至山顶。那小路是坚硬的,阳光穿过茂密的松柏林洒在上面像是谁撒下的金豆子,亮闪闪甚是可爱,让人不忍心踩上去。

上一道缓坡,绕过一个土丘,背后是诸汉元、黄锦绣、白雪山三位烈士的烈士墓。见墓前花圈、花篮摆放整齐,其间散发着浓重的香火味儿。烈士墓上方一个平台处,矗立着一座人民烈士纪念碑,碑上刻有“革命烈士永垂不朽”八个大字。纪念碑前,也摆放有花圈、花篮,香烟袅袅。

正殿里面,真武祖师金身威武,慈眉善目,端坐于高台之上,主事老者正忙得不亦乐乎。殿外,高香插满香炉,众香客排着队顶礼膜拜。母亲手举高香,带着外婆和我们,紧跟在众香客身后,有序排队、敬香,又是一番虔诚叩拜。见母亲也双手合一,微闭双眼,口中念念有词:

笔架山山顶,一览众山小,清涧城尽收眼底。

陕北清涧是名副其实的石板之乡、红枣之乡、粉条之乡,有着深厚的文化底蕴,路遥便是我们的旗帜和榜样。

国家昌盛富强,社会一片繁荣,经济在腾飞,时代在发展,陕北清涧这座古老的石板小城也发生了翻天覆地、前所未有的变化。笔架山,新修石阶,新建文化广场,不仅用防滑砖铺了上山的路面,而且还在山顶修建了一座红塔——无疑,这红塔是清涧崛起的标志性产物,奋斗的象征。

光阴似箭,岁月静好,笔架山风景独好。秋去春来,每当从镇子上回到城里,望一眼笔架山上的苍松古柏,或矗立于山顶的庄严而高大的红塔,我往往情难自己,会想起我的母亲和外婆来。

——选自西部散文学会微信公众平台