追忆文史学者、楹联专家张绍诚先生

冯修齐

摘 要:文史学者、楹联专家张绍诚先生生前为四川省人民政府文史研究馆馆员。他早在1981年,就开始参与省政府文史研究馆及其他文史研究机构的活动;1995年被聘为文史研究馆馆员后,更倾尽全力投入地方文史研究及中华楹联文化的弘扬活动中,为推动四川社会主义新文化建设作出了重要贡献。尤为可贵的是,他虽重病缠身,却生命不息,写作不止,展现出一代学人坚韧的奋斗精神,令后人景仰。

关键词:楹联学会;忠于职守;心系杂志;坚持写作

2022年是四川省人民政府文史研究馆成立70周年,馆员张绍诚先生入馆27周年,逝世8周年。绍诚先生对四川文史研究及中华楹联研究多有贡献。我与他相交36年,在楹联同道,在文史同馆,感情真挚,志趣相投。今特具此文,深表怀念之情。

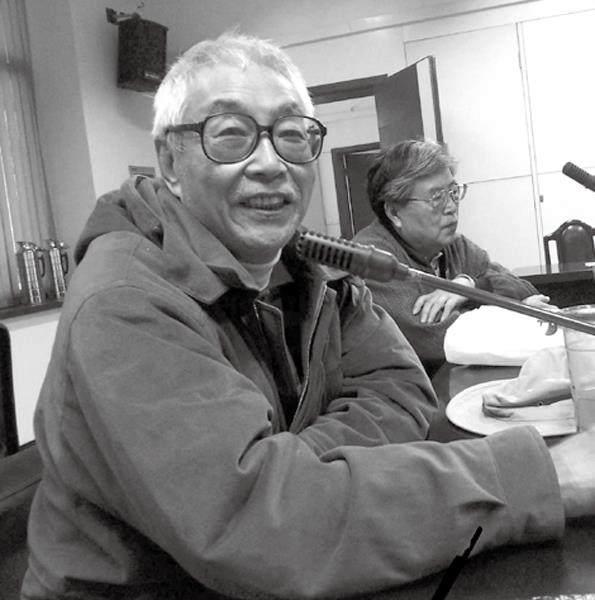

张绍诚(1935—2014),四川成都人,笔名少成、胜成、天性、兆绳、张骥子、曾任教、笔帖式、夕照楼等。他于1950年9月参军进藏,任文化教员,1956年后一直在中学和高等院校执教,后为成都市成人教育学院(现成都大学师范学院)中文系副教授,享受成都市劳动模范津贴。他在1995年退休,被聘为四川省人民政府文史研究馆馆员,生前曾任省文史研究馆文史资料研究委员会副会长、《文史杂志》特约编辑。绍诚先生是国内著名楹联学者,四川省楹联学会发起人,曾任中国楹联学会创会理事、常务理事、顾问,四川省楹联学会副会长兼学术委员会主任,《天府联苑》副主编、名誉主编,中南大学楹联研究所特约研究员,成都薛涛研究会理事,成都世界语协会名誉理事等。

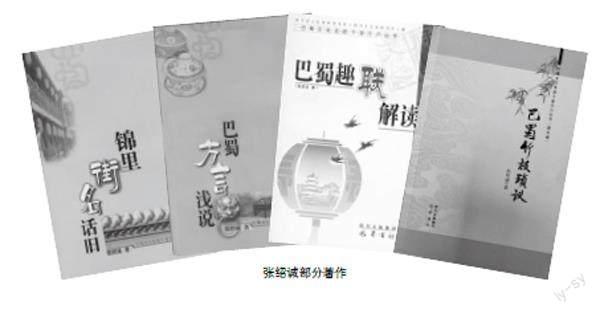

绍诚先生一直从事中华楹联文化和巴蜀文化的研究和传播,著述等身。其专著有《巴蜀趣联解读》《锦里街名访旧》《巴蜀方言浅说》《巴蜀竹枝琐议》等;曾在国内外报刊发表诗话、联话、书评、考证、诗联赏析、古籍校注、语言知识、语文教学和对联理论文章约200万字;参加编撰《四川方言词语汇编》《常用文言书面语》《妙句新译词典》等书典;创作对联2000余副,100余副刻挂于省内外众多名胜景点;主编有《对联选》《成都名胜楹联》《望江楼楹联选读》等。他长期担任全国征联大赛评委、评委主任和顾问,传略收入《中国楹联大典》《当代对联艺术家词典》《中国对联大辞典》等。

情重楹联 肇创学会

绍诚先生情钟地方文史和中华楹联。早在1981年,他即与四川省人民政府文史研究馆副馆长段可情、馆员李金彝、陈雁翚、陶元甘、汪潜以及李思桢、吴绍伯、廖上柯、夏顺均、张晓谷、王家祐等参加成都风物研究会,整理研究有关成都的文史资料,编写出版《成都风物》;协助成都市群众艺术馆主办1984年“甲子迎春征联大奖赛”和1986年“丙寅迎春征联大奖赛”,负责出句、评联和讲评等工作,以此促进成都传统文化活动的发展,同时酝酿成立四川省楹联学会。

1986年2月1日,四川省楹联学会在成都成立,魏传统、艾芜、李半黎为名誉会长,段可情为会长,张绍诚、李金彝、钱来忠、王万洲为副会长(1989年,段可情任名誉会长,钱来忠任会长),聘请四川名流冉友桥、赵振铎、钟树梁、周浩然、黄稚荃、刘开扬、李国瑜、吴一峰、张勋燎、梁伯言、赵蕴玉等为顾问。顾问中省政府文史研究馆馆员占7位。后来,学会又聘请馆员遍能、張晓谷、高少儒、夏顺均、李思桢、周北溪、李道熙、伍中一、王世德、傅承烈、谢桃坊、刘奇晋、冯广宏、谢元鲁、张在德、侯开嘉等为顾问。

我和绍诚先生相识在1986年,相知在1988年。我深深记得,1988年7月,省楹联学会和新都杨升庵博物馆举办“纪念杨升庵诞生五百周年”征联。在评联过程中,我和绍诚先生等评委一起选稿、评奖。我俩的见解总是不谋而合,并一致得到评委们的赞许。绍诚先生长我8岁,待人谦逊,和蔼可亲。特别是共同的文史爱好和联艺学养,使我们相处融洽,如兄如弟,结为知己。

1989年3月,成都市望江楼建成一百周年征联,绍诚先生、李泽一、冯全生、刘西源、羊村和我任评委。5月初,都江堰市王小波纪念馆征联,我们又任评委。四川很多楹联创作和评审活动,绍诚先生都邀我参加。以后,省楹联学会和有关单位陆续主编出版了《成都名胜楹联》《一代风流楹联谱》《钢铁长城颂》《红旗颂》《迎亚运楹联集》等专集,都是绍诚先生统领全局,联界同仁努力配合的成果。此外,我俩共同参与《中国名人胜迹诗文碑联鉴赏辞典》和《中国佛教胜迹诗文碑联鉴赏辞典》的编纂。徐无闻为顾问、诸定耕为主编,绍诚先生为前书的撰写和编委之一,我为后书的撰写和编委之一。我们密切配合,各尽所长,使两部辞典顺利出版。

四川省楹联学会的会刊《天府联苑》于1989年创办,绍诚先生担任编委会副主任和副主编。2007年我担任主编后,他担任名誉主编直至去世。《天府联苑》延续至今,已出刊110期。刊物从组稿、选稿、刊稿都严格把好政治关和质量关,在全国楹联界拥有良好声誉和鲜明特色,一直保持“全国优秀楹联报刊”的殊荣。《天府联苑》是四川省楹联学会一张闪亮的名片,绍诚先生之功不可没也。

四川是楹联大省,也是最早建立楹联学会的省。1994年,四川省楹联学会和绵阳市楹联学会双双荣获中国楹联学会“联坛十军”称号,绍诚先生荣获中国楹联学会“联坛十杰”提名。

为了促进四川文化旅游事业的发展,发挥楹联的宣传功能,1993年以来,省楹联学会先后为青城山、成都市人民公园、青羊宫、锦里、文殊坊、峨眉山大佛禅院、新都宝光寺等30多处名胜景区撰写了数百副楹联。这些楹联,均由绍诚先生为首的楹联专家集体审查、修改,绍诚先生更倾注了大量心血。

绍诚先生一直担任四川省楹联学会副会长兼学会学术委员会主任。他始终坚守楹联格律,支持《联律通则》的制定与实施。为维护中华楹联学术的纯正性,他用犀利的文笔,对国内一些“楹联破格论”的主张和作法进行严肃批评,成为“楹联川军”的一面光辉旗帜。

热诚奉献 联苑风范

1995年,绍诚先生从成都大学退休,被聘为四川省人民政府文史研究馆馆员。1996年,经绍诚先生的极力推荐,我担任四川省楹联学会副会长。2005年2月,我与李永晖等5人被聘为四川省人民政府文史研究馆馆员。从此,我和绍诚先生及省楹联学会许多顾问有更多见面和请益的机会。11月,省楹联学会增补李永晖为省楹联学会副会长;又经绍诚先生提议,由我担任常务副会长。绍诚先生以老病为由,仍旧担任副会长。他为四川楹联事业运筹帷幄、默默奉献的品格,使我钦佩而自感惭愧。

省楹联学会初期由省文联主管。2006年2月,因学会从成立以来,长期得到省政府文史研究馆的支持,又因学会三位副会长和多位顾问都是省政府文史研究馆馆员,学会遂征得有关领导的同意,决定将主管单位由省文联转为省政府文史研究馆。

2005年是中国人民抗日战争胜利60周年,四川省人民政府文史研究馆与四川省楹联学会编印了《血肉长城——纪念抗日战争胜利60周年楹联集》。省政府参事室、文史馆党组书记唐建军、文史馆馆长张在德任编委会主任,张绍诚任主编,我任副主编。2008年,为庆祝中华人民共和国成立60周年,省政府参事室、文史研究馆、省巴蜀诗书画研究会、省楹联学会联合编印了《祖国颂——国庆60周年诗集》《祖国颂——国庆60周年楹联集》,绍诚先生分别担任副主编、编委。

2008年5月12日,四川汶川發生特大地震。在党和政府坚强领导下,全国人民大力支援下,四川积极开展全民抗震救灾。四川省楹联学会的活动更展示其社会责任和真诚奉献之情。学会以最快的速度编印了《天府联苑·抗震救灾特刊》,发到全国各地。绍诚先生以“沈涟雪”的笔名,撰写了《抗震救灾中的四川省楹联学会》一文,发表在《文史杂志》2009年第3期。文章报道了省楹联学会广大成员的热诚行动。绍诚先生本人还在其《思槐堂》《夕照楼》《笔帖式》等博客上发表“骨肉相连,血浓于水;艰难与共,爱大如天”等对联。此联后由省楹联学会顾问、馆员书法家刘奇晋先生写出,捐献给省政府参事室、文史研究馆5月29日举办的“5·12汶川大地震名家书画赈灾义卖活动”。网友们评论:这是“泪写的联,血涂的字!”义卖活动筹集到近50万元善款,全部用于地震重灾区农村小学的重建。

《文史杂志》 生命相依

《文史杂志》创刊于1985年,是四川省人民政府文史研究馆、四川省政府参事室主办,以弘扬中华民族优秀文化和传播世界文化精华为宗旨,以知识性为主,兼融学术性、思想性的双月期刊,2001年获“中国期刊方阵·双效期刊”荣誉证书和标识。隗瀛涛、李有明、邓卫中、屈小强先后担任主编。绍诚先生早年即在《文史杂志》上发表文章,被聘为省政府文史研究馆馆员后,更经常为《文史杂志》撰稿。他曾先后发表过《从俚语窥民俗》《雅士名厨黄敬临》《农禅并重一诗僧》《宋代阆中陈氏的家教》《音容宛在风义犹存——馆员刘佛澄、吴俟庵、马德斋、杨培之简记》《刘刚甫、刘田素馆员的故事》《孔凡章先生谈对联》《老诗人心系邓小平》《〈蒙训〉教人聪且明》《军人·商人·文化人——共产党人车耀先》《重看史料说四川的抗震救灾》《重建武侯祠的故事》《〈东京梦华录笺注〉校勘记录》《玄奘法师〈谢高昌王启〉校勘记》等专稿。最为突出的是,四川省政府参事室和文史研究馆主编的《巴蜀文化走进千家万户丛书》,绍诚先生以带病之身,一人就编著了《巴蜀趣联解读》《锦里街名访旧》《巴蜀方言浅说》和《巴蜀竹枝琐议》等四册,实属不易。绍诚先生在担任《文史杂志》特约编辑后,将其作为晚年寄托,生命不止,写作更丰,并编撰了不少短小精悍的补白文章,颇具可读性。

绍诚先生发表在《文史杂志》2012年第4期的《崇德崇文有为有乐》一文,概述了他从事楹联的经历和对省文史研究馆的深情。

绍诚先生长期患有肺结核和肺气肿疾病,左肺切除了一半,右肺有些萎缩,呼吸功能大大降低,却一直坚持工作。2010年,他参加省文史研究馆组织的阿坝州采风活动,到了田螺湾,由于高原空气稀薄,感到呼吸困难,突然犯病。同伴们只好找来氧气袋,派专车把他送回成都。从此以后,绍诚先生平时在家写作,很少外出。但是,馆里每月的两次学习,他从不缺席。

2011年,雷观明先生向省文史研究馆求援,请校勘他外祖父尹仲锡老人的《玉清宫记》。此碑记刻在青城山玉清宫,字迹漫漶。绍诚先生邀约冯广宏和我协助,纠正后人笔误,恢复原文。我们经过反复校勘,纠正了原石刻上的错、别、漏字24处。由于原石刻风化严重,有些文字确难辨认,尚留遗憾。但经校勘后,碑刻文字总算接近完整了。绍诚先生即以“齐广成”的笔名写成《析义探源勘误校文——〈玉清宫记〉校勘记》一文,发表于《文史杂志》2012年第2期。绍诚先生于此费力最多,但署名最后,益见其心怀淡泊,自谦至也!

绍诚先生在身患重病情况下,为校勘《玉清宫记》一文,付出了大量心血。除署名“齐广成”的文章外,他还按时间顺序,编订了1万余字《青城山〈玉清宫记〉石刻原文鉴定记事》,记录了校勘的全过程。

为了彻底弄清《玉清宫记》文字,2014年10月29日,我与李永晖先生、玉清宫原当家戴宗谦的侄儿戴延康先生一道,亲赴青城山玉清宫现场考察,随后写成《青城山〈玉清宫记〉再校勘——兼怀张绍诚先生》一文,发表于《文史杂志》2018年第5期。这也算是对先亡的绍诚先生的告慰了。

呼吸未停 写作不止

绍诚先生在爵版街住所养病的日子里,我经常去看望他。鉴于他呼吸困难,一直吸氧,我不忍心打扰他,我俩更多的接触便改在电脑往来邮件上。

2012年2月23日,绍诚先生给我突然发来《辞职书》。因我俩先后师承遍能法师,故他谦称我为“师兄”。《辞职书》内容如下——

师兄:

绍诚体弱多病,能够活到七十有七,非常不易。

前年大病几乎辞世,幸经医生抢救,得以苟延残喘。目前肺大部萎缩,功能极差,全靠吸氧度日,行动困难,无法参加任何社会活动。

因此,特向学会递交辞职书,辞去在学会担任的一切职务,请推选合适的文史研究馆馆员担任。作为馆员和会员,我会继续给《文史杂志》和《天府联苑》投稿,作点力所能及的工作。

专此奉达,并祝联道日新!

会员张绍诚

绍诚先生专注学问,热爱生活,更离不开他的楹联事业。他的“辞职书”,实是一张废纸,已被他的行动否定了。他仍旧长期带病为《文史杂志》和《天府联苑》撰稿,也时刻关心着省楹联学会的发展。

绍诚先生在病中仍然雄心不已,还动手编著《联谱》一书。2013年10月9日,他发来电子邮件,并附寄来部分写好的样稿,使我大吃一惊。

师兄:

德泉的《对联谱》欠全面,分类失当,例句未尽其用。很想新编一本《联谱》,由文史馆与学会合编。编委会主任由馆长、会长担任,参事室主任任顾问。由你主编,我和全生各编一部分。你最终统稿,请广翁、永晖审订。联系巴蜀书社出版,事务由文史处负责。时间充裕,春节前可以脱稿。我已动手,附寄部分样稿。

事关重大,请师兄明示!

胜成合十

农历癸巳年腊月初六,即2014年元月6日,我帶着新出版的《天府联苑》和新年礼品到绍诚先生爵版街家中,向他通报了省学会近况,转达同仁们的问候。他很高兴,很激动,带起氧气罩也说话不停。我怕影响他的身体,几次打断他的谈话,最后只好提前告别了。

春节之前,绍诚先生的夫人邓德君老师也在生病。女儿张德和女婿陈刚为了照料父母,便把他们从爵版街接到成都武侯区的家中居住。

绍诚先生还抱病为冯全生2014年初编著的《题咏三国人物书画诗联印集》作序。3月6日,序仅作了前部分,我却收到他的一份电子邮件——

师兄:

全生所托之事,我决心努力完成。目前写出读后感(代序言)的两部分。但如今脚肿及腿,体力不济。第三部分请设法帮忙完成!拜托!拜托!

胜成合十

为此,我遵命写了后部分。一序为两人所作,又为联坛留下一段故事。

2014年4月8日,绍诚先生病情加重,入住附近新建的成都市一医院。5月,他转院到成都北郊植物园附近的成都市慢性病医院。医院的宁养中心护理条件更好,距我居家的新都只有十多公里,也是我往返成都的必经之地,我可以经常去看望他。绍诚先生在这里写作不方便。于是,他向子女要来了笔记本电脑,可以像在家里一样继续写作了。

7月14日,我陪同冯全生和省学会顾问、省文史馆同馆刘奇晋全家去看望绍诚先生。他身在病床,心在学会,还想到为省学会发展会员,培养接班人。医院有一位28岁的针灸医生何敏,是武汉中医药大学硕士,热爱诗词楹联等中国传统文化。由于多次接触,平凡的医患关系最终成为密切的师生关系。绍诚先生和我遂作了何敏加入省楹联学会的介绍人。

绍诚先生为减轻我在主编《天府联苑》时的工作压力,便于9月20日再发来电子邮件。

师兄:

为了减轻编辑负担,下期《天府联苑》请给我30页,我带领3个年轻人编辑。尊意如何?赐复。

胜成合十

我遂听从绍诚先生的安排。可是,《天府联苑》2014年第4期还没编,他却于10月25日停止呼吸,不幸离世了。回想他在病中挂着氧气袋还坚持写作,毅力之顽强,治学之谨严,真使我感慨万千,潸然泪下……

次日,我随同省文史馆钱声广副馆长、陈琼处长、伍文副处长、黎明春主任科员等到绍诚先生家中,对亲属表示慰问。第二天一早,黎明春、何敏、刘奇晋先生及其子兴泰、冯全生和我,都赶到成都市北郊殡仪馆,与绍诚先生见最后一面。

绍诚先生走了!亲属遵其遗嘱,不发讣告、不设灵堂、不开追悼会,骨灰撒入滚滚东去的岷江……

绍诚先生走了!四川文史界失去了一位资深学者,中国楹联界失去了一位著名联家,我失去了一位良师益友!我满怀哀思,一瓣心香,奠于先生之灵前。

挽联云:

卅年亦弟亦兄:志酬联海,扬帆稳舵;坚循声律,排浪驭风。遇艰难而不馁,居荣辱以长安。巴蜀争雄,十军美誉垂双榜。

一代同门同馆:心奉灵山,持戒宣经;奋效儒林,研文究史。临病苦以忘忧,处辛劳而共勉。人天飞泪,三世知交有几人。

挽诗云:

雪域戍边情缱绻,锦江振铎献肝胆。

心中块垒鉴楹联,笔底风云惊艺苑。

呕心沥血事文坛,大德高才鸣史馆。

力弘国粹律规坚,勇斥异端名望显。

一代雄风换旧颜,千秋绝学传青简。

人生老病苦相缠,荏苒春光来不返。

四海奔涛寄悼唁,九天悲雨致哀挽。

巴山蜀水永流连,莲界人间同勖勉。

2015年10月,《天府联苑》总87期推出了《张绍诚先生逝世一周年纪念集》,刊载中国楹联学会唁电,全国各地联友挽诗挽联、悼念文章等。在黎明春《老诚驾鹤西去,后生定当努力——忆我的老校友张绍诚师》的悼念文章中,向读者展示了绍诚先生逝世20天前给《文史杂志》最后的稿件遗墨。

作者:四川省人民政府文史研究馆馆员