基于SFIC模型的南涧彝族跳菜保护协同治理研究

杨颖

【摘要】 南涧彝族跳菜作为我国优秀少数民族非遗,其保护和发展一直受人们的重视。本文基于SFIC协同治理模型构建南涧彝族跳菜保护的协同治理模式,包括起始条件、制度设计、催化领导、协同过程。同时,基于SFIC模型构建SFIC的南涧彝族跳菜保护中协同治理综合模型,通过协同行动器和协同驱动器分析南涧彝族跳菜保护过程中的协同过程,探讨非遗保护和国家治理体系现代化背景下建设南涧彝族跳菜保护的协同治理体系,以期为非遗保护的协同治理研究提供新思路。

【关键词】南涧彝族跳菜;非遗;协同治理;SFIC模型

【中图分类号】G127 【文献标识码】A 【文章編号】2096-8264(2023)01-0127-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2023.01.041

我国历史文化源远流长,孕育了大量优秀而珍贵的非遗,保护和发展非遗在我国文化领域一直占据着重要的位置。作为中华优秀非遗的重要组成部分,少数民族非遗不仅彰显出中华文明兼容并包、多元一体,也体现出少数民族自身独特而灿烂的民族文化。随着经济社会的高速发展,非遗传承、发展的环境发生了改变,保护方式也从管理向治理转变。“十四五”规划和2035年远景目标纲要就指出:“深入实施中华优秀传统文化传承发展工程,强化重要文化和自然遗产、非物质文化遗产系统性保护,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”

但在具体的非遗保护实践过程中发现,行政力量往往占据强势地位,社会多元参与明显不足,甚至忽视了传承主体的作用。而且,行政部门内部在对非物质文化遗产的管理过程中存在部门间协调配合不足的问题。

南涧彝族跳菜作为少数民族非遗的优秀代表之一,在保护和发展过程中同样面临这些问题。本文拟运用SFIC模型对南涧彝族跳菜保护的协同治理进行研究,以此探讨在多元主体参与相关非遗保护的当下,如何形成由政府为主导,协调各方有序地参与非物质文化遗产的相关管理和保护工作。

一、南涧彝族跳菜保护协同治理的价值简述

南涧彝族跳菜诞生于云南省西部、大理州南端的南涧彝族自治县。这里世代居住着彝、汉、回、白、苗、布朗、傈僳等26个民族,其中南涧县的彝族支系主要有“腊罗”支系、“迷撤”支系、“格尼”支系[1]。

南涧彝族跳菜,是流传于南涧彝族自治县境内,在宴席上菜时为敬重宾朋而举行的一种具有特定规程和技艺,是将音乐、舞蹈、服饰、饮食融于一体的礼仪性上菜舞蹈,俗称“抬菜舞”也称“捧盘舞”,当地彝语有称之为“吾多哈”,有称之为“吾巴”,也有称之为“吾切”,并于2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录项目,编号668、Ⅲ-71。

南涧彝族跳菜依据举行的空间位置不同,可以将跳菜分为“宴席跳菜”和“舞台跳菜”两大类。一类是“宴席跳菜”,也称“实地跳菜”,是南涧当地彝族群众在新居建成、老人祝寿、婚丧嫁娶等宴请宾客的重大场合,为增加席间气氛感而进行的集歌、舞、乐为一体的助餐表演。另一类是在舞台上表演的“舞台跳菜”,根据表演地点或舞台大小有二三十人的演员在舞台上演出的“舞台跳菜”,也有从几十人到上百人共同表演的“广场跳菜”。

(一)文化价值:体现优秀民族文化风貌

南涧彝族跳菜是实用性和艺术性共存的传统舞蹈艺术,其中即包含着彝族群众的宗教信仰、民俗礼仪,也通过欢快热烈的舞蹈展现出彝族人家热情好客、豪爽开朗的民族性格。

跳菜开始前进行“拜四方”“拜四房”“拜乐师”的礼仪[2],正是彝族文化中尊重自然、与邻相亲的重要留存和体现。“拜四方”即在跳菜开始前拜虚空和东南西北“四方神”,包含着彝族群众崇拜天地、日月、山川等自然神灵,以祈求神灵的庇佑。而之后的“拜四房”,即对厨房、茶房、库房、礼房进行礼拜;“拜乐师”,即对演奏芦笙、闷笛、唢呐、铜鼓、口弦等乐器的乐师进行礼拜,则彰显了彝族群众相互尊重、互帮互助的文化风俗。

(二)内容价值:展现少数民族生活的喜怒哀乐

南涧彝族跳菜展现出的内容形式,正是彝族先民百年前生活的映射。对这些内容形式进行传承保护,有助于我们和后世的人们从中窥探先人的喜怒哀乐、生活习惯。

南涧彝族跳菜有相应的舞蹈动作,展现出彝族群众活泼可爱的民族性格,如“手托金鼎”大跳的耿直豪迈、“喜鹊蹲窝”的实在乐观、“苍蝇搓脚”的收放自如[3]。同时也有相应的抬菜动作:头顶托盘,盘中盛8碗菜,双手伸开,每手分别托起叠在一起的4碗菜的“空手叠塔跳法”;口衔两柄大铜勺,勺上各置一碗菜,头顶托盘,盘中摆8碗菜,双手另各托一盘,盘中各摆8碗菜的“口功送菜跳法”[4]。

(三)社会价值:促进民众和谐相处

南涧县自古就是多民族共居之地,当好客的彝族群众在举行跳菜活动时,不仅会邀请有血缘关系的亲族、亲近的左邻右舍,也往往会邀请其他民族的兄弟姐妹参与其中。在热热闹闹的氛围中人们可以通过参与宴会举办、一同观看跳菜表演以此拉近距离、增进关系。跳菜成为各个民族连接的桥梁,台上表演跳菜的彝族同胞尽情地展示跳菜的魅力,台下的彝族同胞尽兴地交流跳菜文化和跳菜经验,坐在一旁的宾客开心地用眼用心感受跳菜风情、交流观看跳菜的感悟,这样既有利于促进南涧彝族的族群认同,也有利于促进彝族与周边其他民族的和睦相处。

(四)经济价值:具备经济收益潜力

获得国家级非物质文化遗产称号的南涧彝族跳菜,“跳”出了云南,“跳”到了全国,“跳”向了世界。通过成立专门的演艺表演公司或表演团体,如南涧跳菜演艺有限责任公司、南涧县幸福无量跳菜艺术团、碧溪乡新虎村跳菜协会……南涧的跳菜队每场跳菜的收入一般为2000至3000元,也因受举办的规模大小和出场路途的远近影响,某些场次跳菜出席一次的收入可以达到万元。

南涧的跳菜人通过跳菜增加了收入,而当地政府也通过南涧跳菜为抓手带动当地茶叶、火腿、烤烟等农副产品和无量山樱花节等旅游产业的发展。并且,依托南涧彝族风格的餐饮服务,充分发挥“宴席跳菜”基因,将跳菜融入餐饮服务。

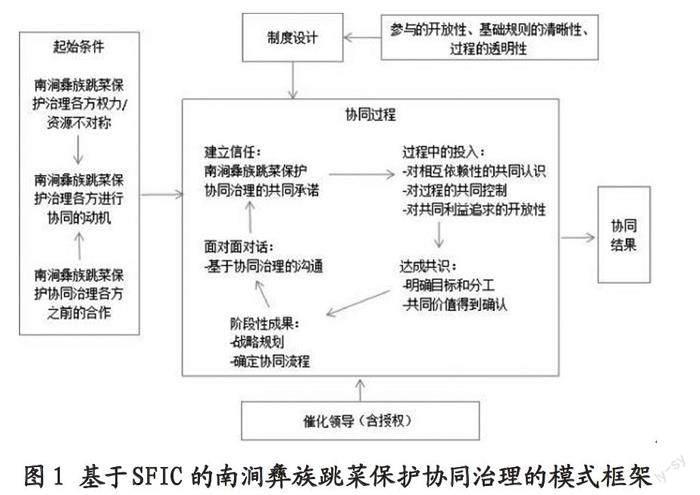

二、基于SFIC理论的南涧彝族跳菜保护协同治理模式框架构建

协同治理(Collaborative Governance)理论一种新兴理论,由作为自然科学的协同论和作为社会科学的治理理论交叉发展而形成。

协同论源于西德著名物理学家赫尔曼·哈肯于20世纪70年代创立的协同学,他指出一个由大量子系统以复杂方式相互作用构成的复合系统,在一定条件下其内部子系统会受序参数支配产生无序到有序的自组织运动[5]。

治理(Governance)一词的含义从控制、操纵和引导,后扩大到被广泛运用世界银行、联合国有关机构的报告或文件中意为各种公共的或私人的个人和机构管理其共同事务的诸多方式的总和[6]。俞可平(2000)就指出治理的目的是在各种不同的制度关系中运用权力去引导、控制、和规范公民的各种活动,以最大限度地增进公共利益[7]。

自组织的能动性、治理的引导性和规范性,让专家们看到协同论与治理理论契合的可能性,并逐步发展出协同治理这个新兴的理论。Agranoff和McGuire(2004)将协同治理概念定义为一个协助和管理多个组织安排的过程,以解决单个组织不容易解决的问题[8]。Ansell, Gash(2007)认为协同治理是一种管理安排,是其中一个或多个公共机构直接让非国家利益相关者参与集体决策的过程,该过程是正式的、以共识为导向的、审慎的,旨在制定或实施公共政策或管理公共项目或资产[10]。

为了更好地解释协同治理理论,Ansell和Gash通过对不同国家、不同政策背景下的公共卫生、教育、社会福利、国际关系等137个案例进行分析,构建了协同治理的一般性模型——SFIC模型。SFIC模型由四个主要变量构成,分别是起始条件、制度设计、催化领导、协同过程[9][10]。

面对南涧彝族跳菜保护过程中的协同治理问题,本文认为需以行政组织、学校、社会组织、市场、传承主体、普通群众构建协同治理模式对南涧彝族跳菜治理。因此,本文基于SFIC模型构建南涧彝族跳菜保护协同治理框架,为非物质文化遗产协同治理提供理论借鉴。

(一)起始条件

多元的治理主体在协同治理过程中为了公共的目标相互竞争又相互合作,南涧彝族跳菜这一国家级非物质文化遗产的保护和发展过程中,本就存在许多的主体参与,包括行政组织、社会组织、市场、个人等。在SFIC模型中,起始条件是协同治理前的各方所要面对的状况。在南涧彝族跳菜保护协同治理过程中有三个变量:治理各方权力/资源不对称、协同治理各方之前的合作、治理各方进行协同的动机。非遗存在于特定群体生活之中的活态内容,“人”是非遗保护传承的重要主体,如此便要促进各方协同合作的可能性。当然,因为参与协同的各方存在权力和资源不对称、各方之前的合作史是否愉快,构成了南涧彝族跳菜保护过程中协同治理各方合作的约束机制、激励机制。

(二)催化领导

南涧彝族跳菜保护过程中,具有促进性的领导力能将多方参与者聚集在一起,让他们以协作精神相互参与南涧跳菜保护。同时,协同治理中领导力对于建立与维护基本规则、建立信任、促进对话和探索共同利益至关重要。基于协同治理中有效领导力因素,包括:树立协同治理权威、平衡各方利益、扩大协同治理范围。在行政组织、学校、社会组织、市场、传承主体、普通群众参与南涧彝族跳菜协同治理过程中,我们发现以政府为代表的行政组织南涧彝族跳菜保护中处于领导地位,因此为其能有效地领导提出更多的要求,诸如:提升自身管理技能、影响力和控制力,实时掌控各方动态、有效平衡各方权力与利益、促进各方参与到南涧彝族跳菜保护全过程,激发多元创新潜能、充分发挥多元参与者能动性。

(三)制度设计

这里制度设计指的是关于南涧彝族跳菜保护协同治理的基本协议和基本规则的设计,这关乎协同治理过程的程序合法性。针对南涧彝族跳菜保护,协同各方共同参与制定行动规则的过程是协同治理的重要组成部分。因此,我们要推动南涧彝族跳菜传承主体与协同各方进行不同层次的合作,尤其在政府为领导地位的条件下建立制度、设计沟通渠道和长效的反馈机制。

目前,南涧县基于国家、云南省、大理州颁布了《云南省南涧彝族自治县南涧跳菜传承与保护条例》《南涧彝族自治县人民政府关于印发进一步加强非物质文化遗产保护工作实施方案的通知》,并于2021年印发《非物质文化遗产项目保护与管理办法》和《非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理办法》。在这些相关政策下,需与各参与主体进一步细化政策实施的具体方式,使非遗保护的制度更加完善。

(四)協同过程

非遗保护的协同治理是一个循环过程。南涧彝族跳菜保护协同治理是建立在积极而热情的沟通之上。面对面对话是协同的基础,它不仅是利益相关方谈判的媒介,更是打破刻板印象和其他沟通障碍的过程。通过沟通建立的信任是多方参与南涧彝族跳菜保护协同治理的一个共同起点,决定了后续各方对协同的热情与投入程度。南涧彝族跳菜保护协同治理各方需要明确目标和分工、确认共同价值,并在协同治理过程中对阶段性成果进行复盘,及时调整战略规划与协同流程,为下一阶段协同治理的充分沟通做好铺垫。

三、基于SFIC的南涧彝族跳菜保护中协同治理综合模型构建

基于SFIC模型,本文将南涧彝族跳菜保护过程中协同治理简化为南涧彝族跳菜保护协同驱动器和南涧彝族跳菜保护协同行动器两个部分,二者是相互促进、相互共生的关系。在这里,南涧彝族跳菜保护协同行动器可以认为是在南涧彝族跳菜保护过程中协同各方参与治理的行为的综合;南涧彝族跳菜保护协同驱动器可以理解为了更好地促进各方完成治理目标而形成的共识,包括:思想共识、协同能力共识、协同技术共识、有效参与共识。同时,协同治理是受政治、经济、社会、文化、法律、科技等外部环境多方因素影响,所以在南涧彝族跳菜保护的协同治理过程中应将这些外部因素也考虑其中。

(一)思想共识

思想共识是参与南涧彝族跳菜保护的各方在协同治理过程中形成的合作动机、明确合作目标,是参与各方认知到权力与资源不平衡状况下仍对协同治理存有期望,并在思想上做好了耗费时间与精力的准备。南涧彝族跳菜保护协同治理过程中,参与各方需要基于充分沟通,对彼此的多样性有相对客观的认知,明白彼此的资源、权力、专业素质的不同。在达成保护彝族跳菜的思想共识下,参与各方主动与其他参与主体展开多种多样的协同模式,积极识别并完善协同治理要素,共同达成南涧彝族跳菜保护的治理目标。

(二)协同能力共识

南涧彝族跳菜保护各方的协同能力共识是协同治理的重要保障,包括构建清晰的运行机制、高效的领导能力和控制能力。不同于以往单一化的管理方式,协同治理更加偏向扁平化、复杂化,能更好地提升治理间各个要素间结构关系、优化各方运行方式,且在协同的思想下使各方能力充分活化以达到“1+1>2”的效果。同时,领导能力和控制能力在协同治理各要素间占据紧要位置。要将重视处于低技术、低资源的弱势参与方作为领导能力不可或缺的部分,通过控制将权力和资源相对平等地分配,以化解协同能力共识建立中存在的信任低、冲突高的问题。

(三)协同技术共识

协同技术共识是为南涧彝族跳菜保护提供支持力量。无论通过动态捕捉技术对跳菜的动作进行解析为跳菜专业化、精细化保护发展提供力量,还是运用AR、VR、5G、人工智能技术让更多人通过不同渠道了解南涧彝族跳菜,抑或借助摄影摄像技术将南涧彝族跳菜的风采影像化保护,都是通过技术手段提高南涧彝族跳菜保护范围的广度和深度,都是为了非遗保护能更好地适应新时代环境,也为政府智能化、人性化治理提供帮助。

(四)有效参与共识

南涧彝族跳菜保护的协同治理过程中要将思想共识、协同能力共识、协同技术共识运用到具体的实践过程中,是需要在政府的引导下包括普通群众、中小学、高校等多方都有效地参与到协同过程中。同时,在协同治理过程中不仅要参与范围广,还要参与程度深、参与过程有序,并以协商的方式达成共同目标。因此,为了使南涧彝族跳菜保护的有效参与需要:南涧彝族跳菜保护各方构建协同关系、基于协同关系建立相互信任关系、相关政府机构授权其他协同方对决策施加重大影响。

四、结语

南涧彝族跳菜作为我国优秀非遗,是彝族文化的结晶,需要我们珍惜、保护和发展。自党的十八大以来,国家全面推进国家治理体系和治理能力现代化,对非遗的管理工作逐步转变为带领更多主体参与治理工作,充分尊重、也充分发挥多元主体在非遗保护和发展过程中的积极作用。

本文基于SFIC理论对南涧彝族跳菜保护的协同治理过程进行分析,并在SFIC模型的基础上构建南涧彝族跳菜保护中协同治理综合模型。同时,将政治、经济、文化、社会、科技等因素纳入协同治理,促进行政组织、学校、社会组织、市场、传承主体、普通群众等各方建立信任、有序互动、有效参与协同治理全流程,不仅保护好非遗,也能更好地满足公众对多样公共文化的需求。

参考文献:

[1]云南省组.大理州彝族社会历史调查[M].昆明:云南人民出版社,1991.

[2]秦莹.南涧彝族“跳菜”的文化功能及社会作用[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2008,(01):49-51.

[3]秦莹,阿本枝.对南涧彝族“跳菜”舞蹈的文化解读[J].民族艺术研究,2007,(02):32-35.

[4]王萍,刘方涛.南涧彝族“跳菜”的历史溯源及体育功能价值的探究[J].文山学院学报,2014,27(06):54-56+86.

[5](德)赫尔曼·哈肯.协同学———大自然构成的奥秘[M].凌复华译.上海:上海译文出版社,2005.

[6]劉伟忠.我国协同治理理论研究的现状与趋向[J].城市问题,2012,(05):81-85.

[7]俞可平.治理与善治[M].北京:社会科学文献出版社,2000:1-5.

[8]Agranoff R,Mcguire M.Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments[M].Georgetown University Press,2004.

[9]Gash A A . Collaborative Governance in Theory and Practice[J].Journal of Public Administration Research and Theory,2008,18(4):543-571.

[10]田培杰.协同治理:理论研究框架与分析模型[D].上海交通大学,2013.