安徽省春性小麦区试品系主要品质性状分析

黄晓荣,甘斌杰,夏孝群,赵小庆,张 力,刘立龙,马世杰,李世祥,陈阁阁

(安徽省农业科学院作物研究所/农业农村部植物新品种测试阜阳分中心, 安徽合肥 230031)

小麦(TriticumaestivumL.) 是我国重要的主粮之一。2020年我国小麦播种面积2 338×104hm2,占全国粮食总播种面积的20.02%;全国小麦总产量13 425.4×104t,占全国粮食总产量的20.05%[1]。近年来,我国小麦产量屡创新高,2016-2020年,我国小麦总产量均在1.33×108t以上,供给量基本充足。在人口基数大、耕地面积相对少的基本国情下,产量一直是我国粮食作物育种的主要目标,品质育种长期以来未得到足够重视,虽然通过几十年的品质改良,我国小麦品质有了很大提升,但与发达国家相比,尚有一定差距。随着人们生活条件和消费结构的改善,人们对优质粮食产品、加工企业对优质原料的需求增加,优质强筋和优质弱筋小麦的需求量不断上升,每年需从国外进口400×104t左右优质小麦用于满足专用面粉的生产[2]。

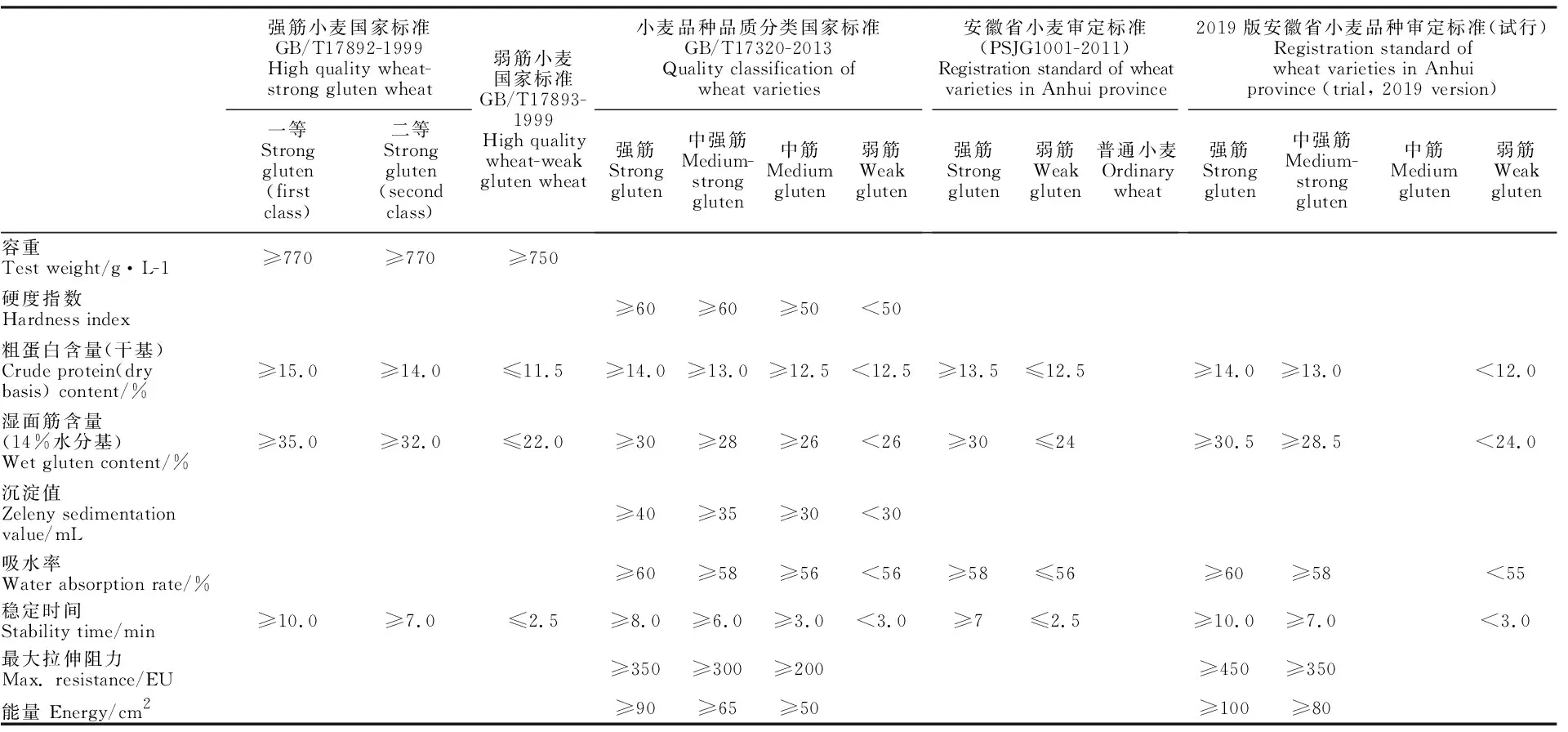

根据我国和安徽省小麦品质相关标准,小麦品质评价主要有容重、硬度指数、粗蛋白含量、湿面筋含量、沉淀值、吸水率、稳定时间、最大拉伸阻力和能量等指标[3-8]。影响小麦品质的因素主要有遗传、气候、土壤以及栽培措施等,遗传是主要因素[9-11]。目前,我国多数参加区试小麦品系的品质指标之间存在强、中、弱筋交错不协调现象[12-13],而小麦不同品质性状之间存在不同程度的相关性[14-16],这些研究结果为小麦品质改良提供了理论依据。已有区域性小麦品种(品系)品质性状相关研究的报道[17-19],但还未见安徽省春性小麦区试品系品质方面的研究报告。

安徽是我国小麦优势主产区之一,2020年播种面积达282.52×104hm2。安徽省淮河以南麦区位于长江中下游小麦优势区,根据生态类型,分为江淮麦区和江南麦区,江淮麦区种植半冬性小麦和春性小麦,江南麦区主要种植春性小麦。春性小麦在安徽小麦生产上占有重要地位。为了探究安徽省春性小麦品质育种进展,本研究以2010-2019年参加安徽省淮南片春性小麦区试的154个品系(227份样品)为材料,对其主要品质性状进行分析和评价,旨在为安徽省春性小麦品质改良提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

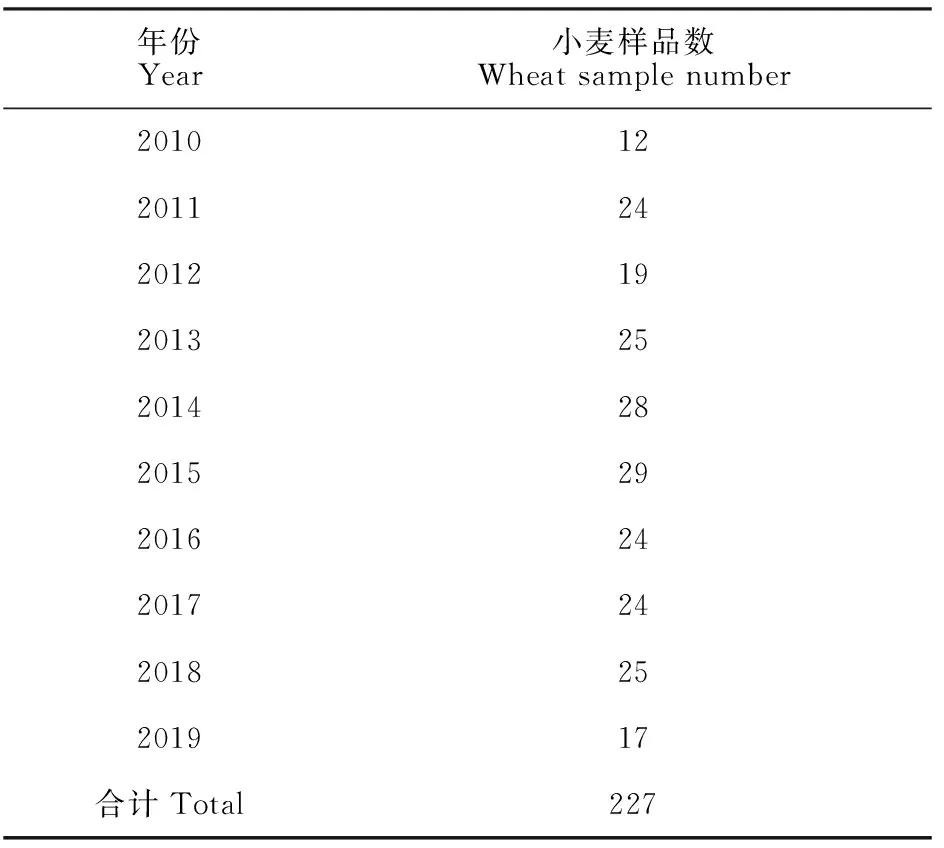

供试材料为2010-2019年度参加安徽省淮南片春性小麦区试的154个品系,共227份样品,各年份样品数量如表1所示。试点位于安徽省淮河以南,分别为合肥市、六安市、滁州市、凤台县、寿县、庐江县、宿松县、阜南县、固镇县、宣城市、天长市、池州市。每年区试品系在其中7~9个试点种植。试验随机区组设计,三次重复,小区长方形,面积13.34 m2。

表1 2010-2019年参加区试品系数量Table 1 Number of wheat lines from 2010 to 2019

1.2 品质测定方法和评价依据

每年从合肥、六安、白湖农场3个试点收获籽粒中取样,混合后寄至农业农村部谷物及制品质量监督检验测试中心(哈尔滨)进行品质检测。主要测定指标有容重、硬度指数、粗蛋白含量(干基)、湿面筋含量(14%水分基)、沉淀值(Zeleny法)、吸水率、稳定时间、最大拉伸阻力和能量共9项。品质性状分类主要参考国家标准和安徽省主要农作物审定标准[3-8]。因有的年份部分品质指标未测定,故仅就测定的样品数据进行分析。

1.3 数据分析

数据利用 Excel 2007与SPSS 22进行处理、作图和相关分析。

2 结果与分析

2.1 供试样品品质性状分析

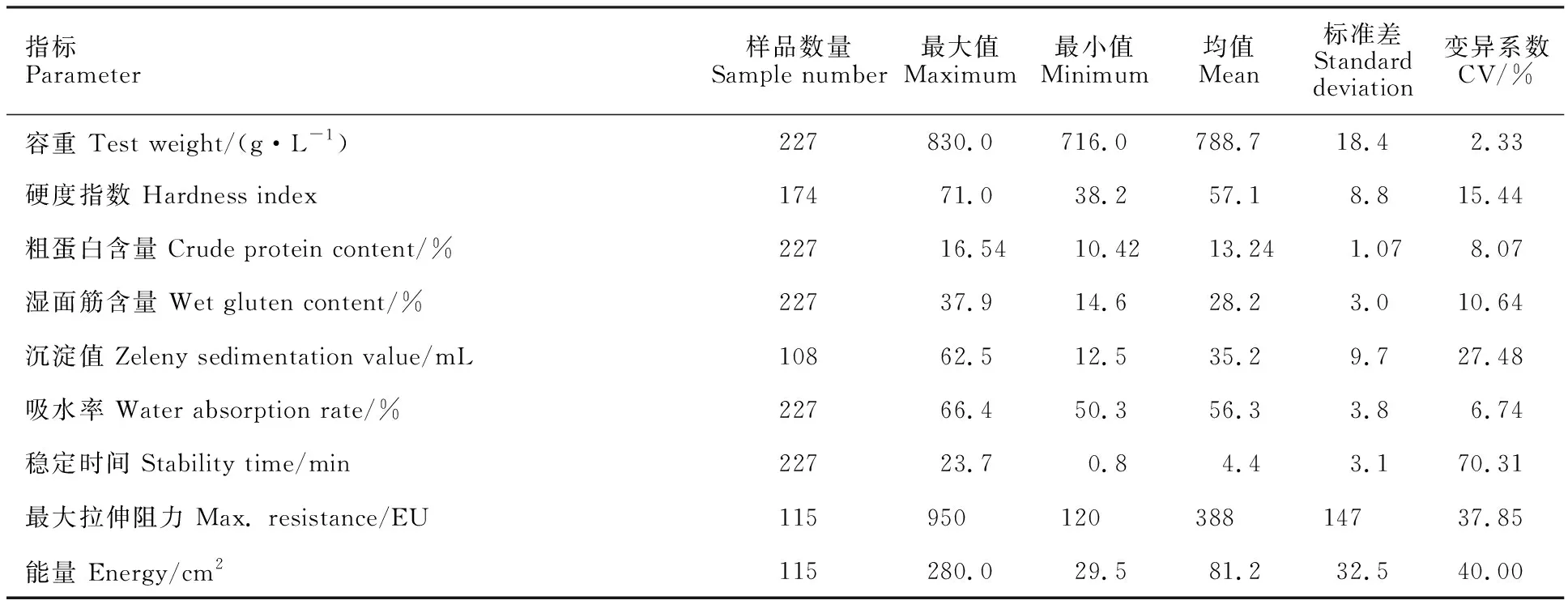

2010-2019年安徽春性小麦区试样品主要品质指标统计结果见表2所示。

表2 2010-2019年安徽春性小麦区试样品主要品质指标Table 2 Main quality parameters of spring wheat samples from the official trials in Anhui Province from 2010 to 2019

227份样品的容重为788.7±18.4 g·L-1,变异系数为2.33%,根据小麦国家标准[3],达1、2、3、4、5等级分别占55.9%、28.2%、14.5%、 0.9%、0.4%,无等外级;根据优质小麦-强筋小麦国家标准[4],84.1%样品容重≥770 g·L-1,达到国家强筋小麦标准。粗蛋白含量为13.24%± 1.07%,变异系数为8.07%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有23.35%、33.92%、16.30%和26.43%样品分别达到强筋、中强筋、中筋和弱筋标准;根据优质小麦-强筋小麦和优质小麦-弱筋小麦国家标准[4-5],有6.61%、16.74%和4.41%样品粗蛋白含量分别达到国家一、二等优质强筋小麦标准和优质弱筋小麦标准。湿面筋含量为28.2%±3.0%,变异系数为10.64%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有25.55%、25.55%、30.40%和18.50%样品湿面筋含量分别达到国家强筋、中强筋、中筋和弱筋标准;根据优质小麦-强筋小麦和优质小麦-弱筋小麦国家标准[4-5],有1.76%、9.25%和1.76%样品湿面筋含量分别达到国家一、二等优质强筋小麦标准和优质弱筋小麦标准。吸水率为56.3%±3.8%,变异系数为6.74%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有19.82%、16.30%、12.33%和51.54%样品吸水率分别达到强筋、中强筋、中筋和弱筋标准。稳定时间为4.4±3.1 min,变异系数为70.31%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有7.93%、7.93%、54.63%和29.52%样品分别达到强筋、中强筋、中筋和弱筋标准;根据优质小麦-强筋小麦和优质小麦-弱筋小麦国家标准[4-5],有4.41%、5.29%、20.70%样品稳定时间分别达到国家一、二等优质强筋小麦标准和优质弱筋小麦标准。

174份样品硬度指数为57.1±8.8,变异系数为15.44%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有45.40%、29.31%、25.29%样品分别达到中强筋或强筋、中筋和弱筋标准。

108份样品沉淀值为35.2±9.7 mL,变异系数为27.48%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有27.78%、14.81%、26.85%、30.56%样品分别达到国家强筋、中强筋、中筋、弱筋标准。

115份样品最大拉伸阻力为388±147 EU,变异系数为37.85%,根据小麦品种品质分类国家标准[6],有53.04%、17.39%、21.74%样品分别达到强筋、中强筋、中筋标准。能量为81.2±32.5 cm2,变异系数为 40.00%,根据小麦品种品质分类国家标准[6], 27.83%、43.48%、20.87%样品分别达到强筋、中强筋和中筋标准。

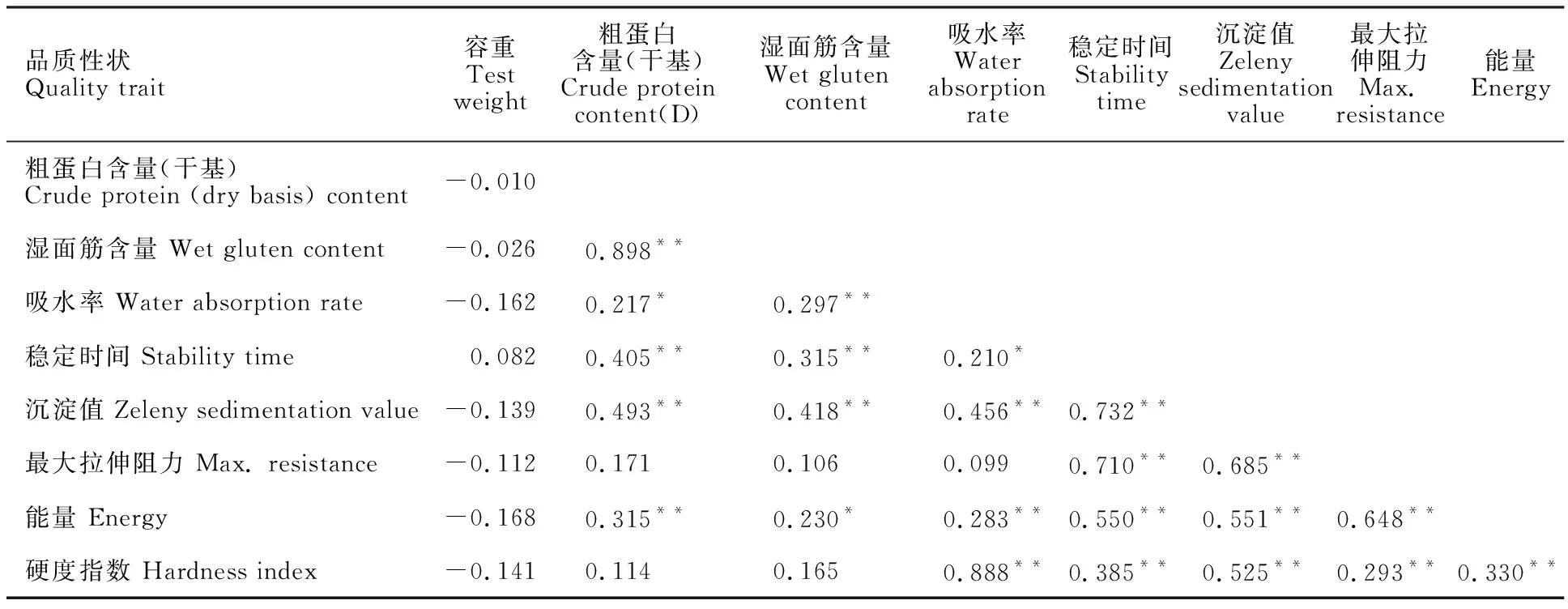

2.2 小麦主要品质性状之间的相关性

对108份样品的容重、粗蛋白含量、湿面筋含量、吸水率、稳定时间、沉淀值、最大拉伸阻力、能量和硬度指数共9个品质性状指标进行相关性分析,结果见表3。粗蛋白含量与湿面筋含量、稳定时间、沉淀值、能量呈极显著正相关,与吸水率呈显著正相关;湿面筋含量与吸水率、稳定时间、沉淀值呈极显著正相关,与能量呈显著正相关;吸水率与沉淀值、能量、硬度指数呈极显著正相关,与稳定时间呈显著正相关;稳定时间与沉淀值、最大拉伸阻力、能量、硬度指数呈极显著正相关;沉淀值与最大拉伸阻力、能量、硬度指数呈极显著正相关;最大拉伸阻力与能量、硬度指数呈极显著正相关;能量与硬度指数呈极显著正相关。其中,粗蛋白含量与湿面筋含量、吸水率与硬度指数的相关系数均大于0.8,分别为0.898和0.888。

表3 春性小麦主要品质性状间的相关性分析Table 3 Correlation analysis of the main quality traits of spring wheat

2.3 供试样品主要品质性状年度间变化趋势

如图1所示,容重年均值在759.2~805.8 g·L-1之间,整体数值较高,年份间波动明显,2010年到2015年呈下降趋势,至2015年最低,2015年到2019年容重呈波浪式上升;除了2015年之外,其余年份容重均在770 g·L-1以上,达到强筋和二等以上小麦标准。硬度指数年均值在54.0~61.3之间,年份间变化不大,除2012年硬度指数超过60之外,其余年份均达中筋标准。

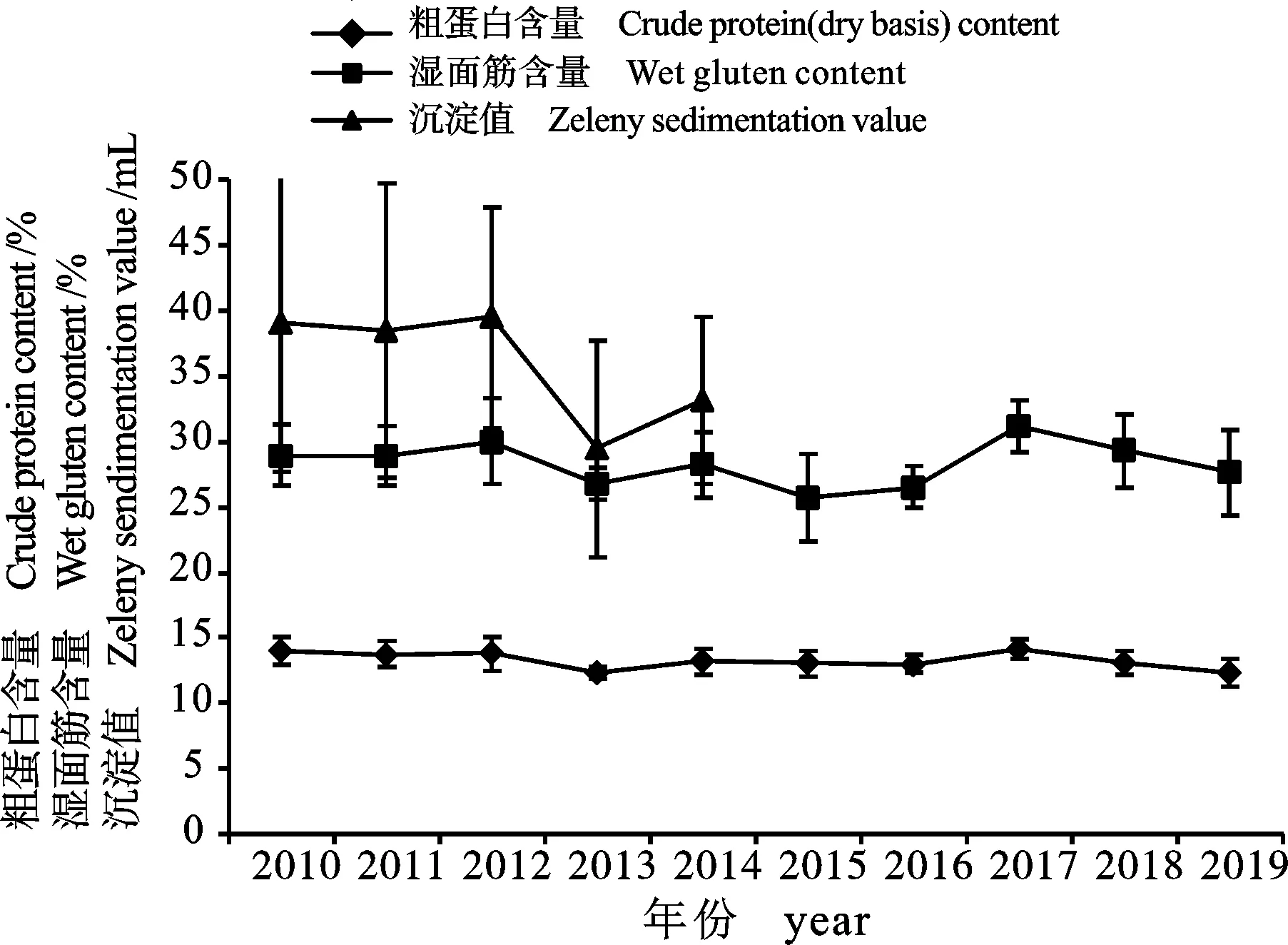

如图2所示,粗蛋白含量均值在 12.32%~14.11%之间,年份间变化不大,呈缓慢下降趋势,2019年出现最低值,为12.32%,除2013年和2019年之外,其余年份粗蛋白含量均高于12.5%,达到中筋以上标准。湿面筋含量均值在25.6%~31.1%之间,年份间有小幅波动,除2015年为25.6%,其余年份均值均大于26%,达到中筋以上标准。沉淀值在29.4~39.5 mL之间,变化趋势与湿面筋含量变化趋势相近,除了2013年为29.4 mL,其余年份均大于30 mL,达到中筋以上标准。

图2 小麦样品粗蛋白含量、湿面筋含量和沉淀值的年变化趋势(2010-2019年)Fig.2 Annual change of crude protein content,wet gluten content and Zeleny sedimentation value of wheat samples from 2010 to 2019

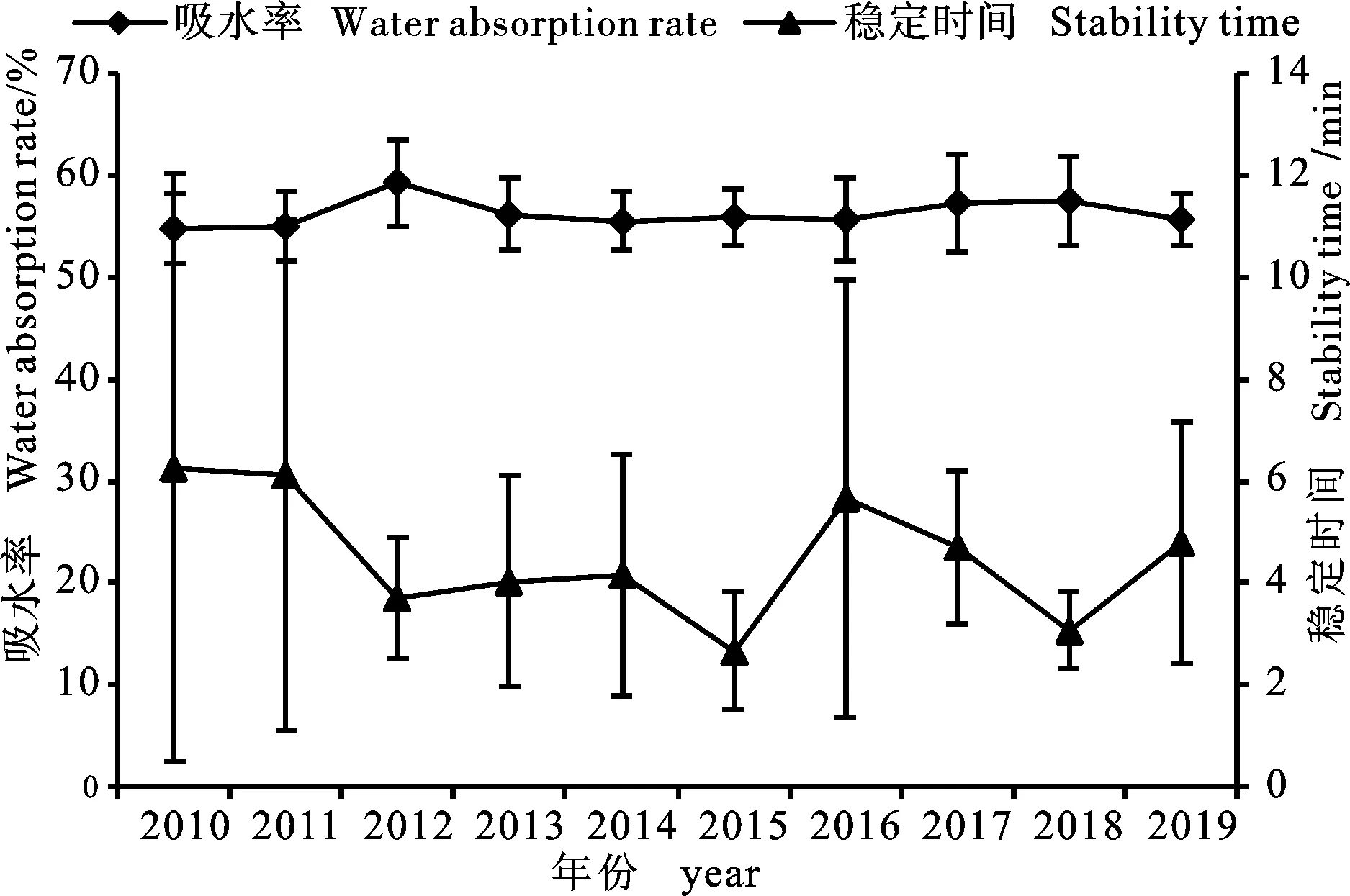

粉质仪参数年变化趋势如图3所示。吸水率均值54.7%~59.2%,年份间变化不大,除了2012年数值最高,为59.2%,达到中强筋标准之外,其余年份均值均在58%以下,为中筋和弱筋。稳定时间均值在2.7~6.3 min之间,均在中强筋标准以下,年份间波动大,没有规律。

图3 小麦样品吸水率和稳定时间的年变化趋势(2010-2019年)Fig.3 Annual change of water absorption rate and stability time of wheat samples from 2010 to 2019

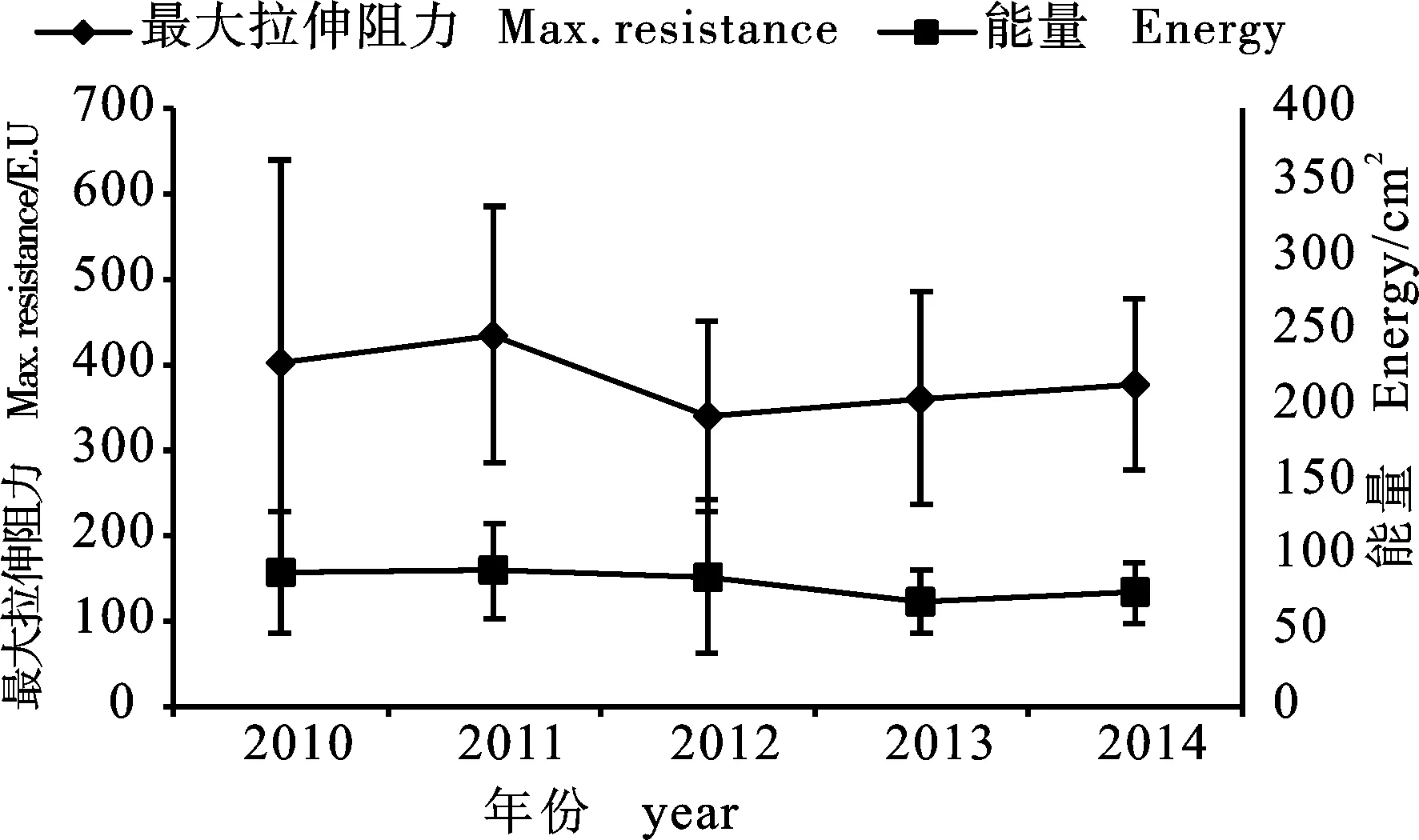

拉伸仪参数变化趋势如图4所示。最大拉伸阻力均值340~434 EU,年份间在400 EU左右波动,均达中强筋标准以上。能量均值在90.6~69.6 cm2之间,均达中强筋标准以上,但呈缓慢下降趋势。

图4 小麦样品最大拉伸阻力和能量的年变化趋势(2010-2014年)Fig.4 Annual change of Max.resistance and energy of wheat samples from 2010 to 2014

2.4 区试样品品质类型分布

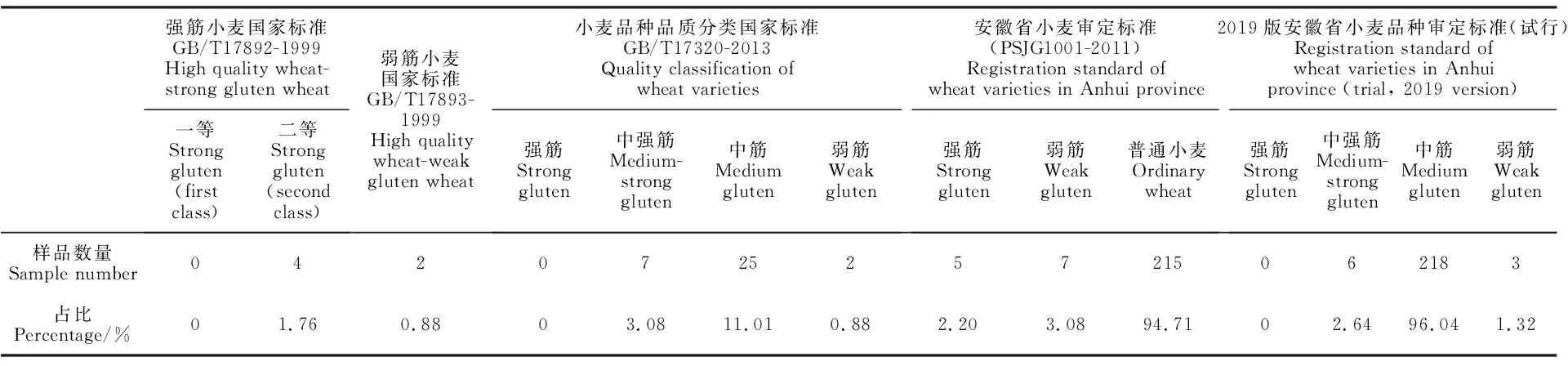

从表4可以看出,227份样品中,全部指标达到强筋、中强筋和弱筋标准样品数均很少,各年度分别仅占总数的0~2.20%、2.64%~3.08%和0.88%~ 3.08%。根据小麦品种品质分类国家标准[6],中筋小麦样品有25个,占总样品数11.01%,多数样品品质指标之间存在强、中强、中、弱筋交错不协调现象。根据2019版安徽省小麦品种审定标准(试行)[8],未达到强筋、中强筋和弱筋品质指标的归为中筋小麦,中筋小麦占比96.04%。

表4 227份小麦区试样品品质类型分布Table 4 Quality distribution of wheat samples tested in trial in Anhui province

2.5 审定品种品质状况

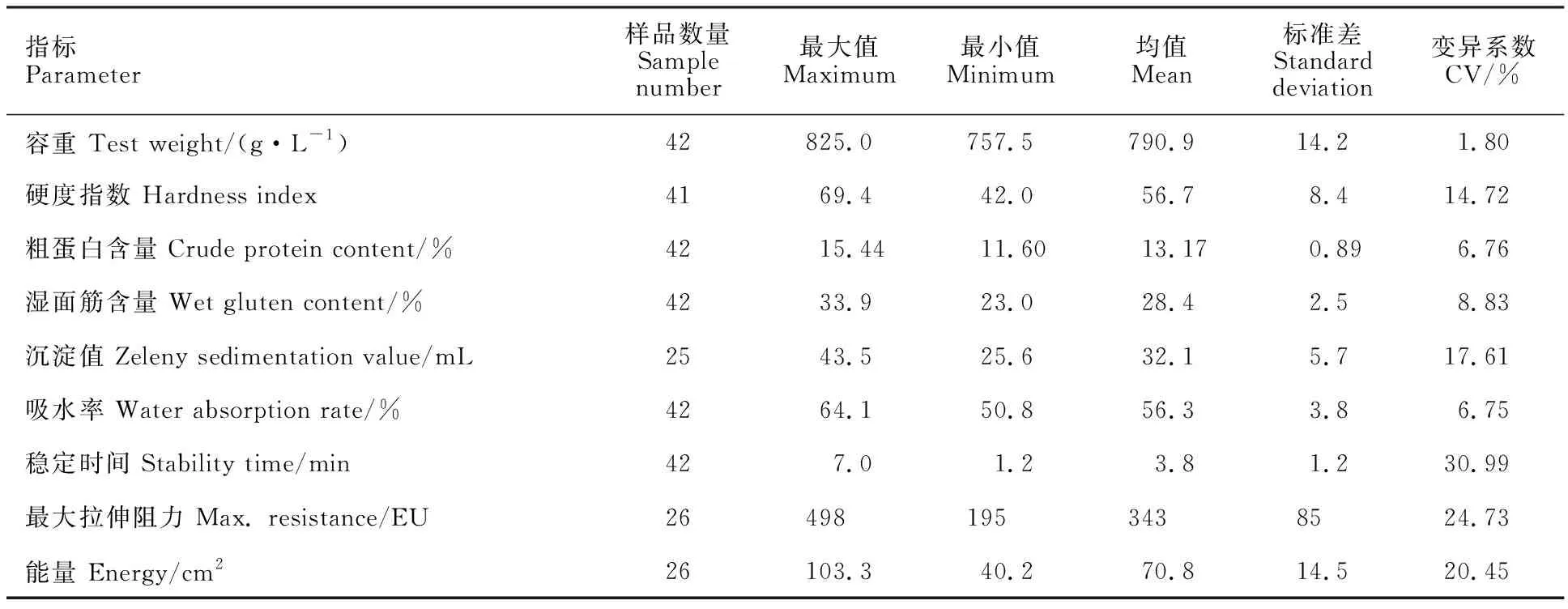

2010-2019年参加安徽省春性小麦区试的154个品系中,42个品系通过了安徽省品种审定,其主要品质指标两年平均值统计结果如表5所示。与227份样品的统计结果相比,42个审定品种的沉淀值、稳定时间、最大拉伸阻力和能量的均值明显减少,减幅8.97%~14.16%,其余指标均值变幅小于0.8%。42个审定品种的品质性状变异系数中,稳定时间最大,为30.99%,最大拉伸阻力、能量、沉淀值和硬度指数次之,分别为 24.73%、20.45%、17.61%和14.72%,粗蛋白含量、湿面筋含量和吸水率较小,为6.75%~ 8.83%,容重最小,为1.80%。

表5 42个审定品种主要品质性状Table 5 Main quality parameters of 42 spring wheat varieties

根据安徽省小麦品种审定标准(PSJG1001-2011)[7],小麦品质主要指标有粗蛋白含量、湿面筋含量、吸水率和稳定时间,并将品种分成普通小麦和强筋小麦、弱筋小麦三类,42个审定品种中没有强筋小麦,弱筋小麦1个,其余为普通小麦。

2018年安徽省农作物品种审定委员会对2011版小麦审定标准进行了修订,发布了安徽省小麦品种审定标准(试行)[8]。该标准自2019年起执行,小麦品质主要指标性状在原来版本的基础上增加了最大拉伸阻力和能量,并把样品分成强筋、中强筋、中筋和弱筋4种品质类型。根据该标准,42个审定品种中没有强筋小麦,中强筋小麦1个,弱筋小麦1个,其余为中筋小麦。

3 讨 论

3.1 小麦品质评价标准

从目前我国和安徽省小麦品质相关标准来看[3-8],不同标准中,相同筋力小麦对各品质性状的要求不完全相同,由此得出的评价结果也不尽相同。从表6可以看出,与小麦品种品质分类国家标准相比,2019年版安徽省小麦品种审定标准(试行)取消了硬度指数和沉淀值2项指标,取消了中筋的指标要求,但对于强筋和中强筋标准,湿面筋含量、稳定时间、最大拉伸阻力和能量4项指标要求更加严格,对于弱筋标准,粗蛋白含量、湿面筋含量、吸水率3个指标要求更加严格。

表6 国家和安徽省有关小麦品质分类标准Table 6 Wheat quality classification standards in China and Anhui province

我国小麦品质分类标准在不断完善之中,以适应我国优质小麦发展的要求。澳大利亚小麦品质分类早期采用美国和加拿大执行的小麦品质分类标准,后期调整为现有的8种小麦品质分类标准[20]。国内外小麦品质标准中规定的指标要求各不相同,比如国际小麦分类标准中,对弱筋小麦的蛋白质、湿面筋含量等成分未做出规定[21]。溶剂保持力与弱筋小麦各项品质指标间存在相关性,已将其广泛用于饼干、蛋糕专用小麦评价[22-23]。也有学者提出需要进一步优化弱筋小麦品质评价指标[24]。

研究表明,小麦品质性状之间具有不同程度的相关性[14-16]。本研究也表明,蛋白质含量与湿面筋含量、吸水率和硬度指数、稳定时间与沉淀值、最大拉伸阻力与沉淀值相关显著,相关系数达0.7以上,对于相关系数较大的两个性状,比如蛋白质含量和湿面筋含量,能否二者选一作为评价指标,值得商榷。

小麦品质性状主要由品种遗传特性决定,但受气候、土壤、耕作制度、栽培措施等环境条件影响也很大[9-11]。本研究发现,2015年区试样品的容重、湿面筋含量、稳定时间均较低,对照品种扬麦158和扬麦20也有同样表现,可能与当年冬季低温冻害、花期和成熟期雨水多等不利的气候条件有关。对于受环境影响较大的品质性状,其评价指标设定时,建议设置不同品质类型的对照品种,通过与对照品种的品质进行比较,在一定程度上消除环境因素影响,提高品质判定的合理性。

2019年版安徽省小麦品种审定标准(试行)中规定将未达到强筋、中强筋和弱筋品质指标的列为中筋小麦,这虽然解决了未符合标准要求的其他品种的归类问题,但显然弱化了中筋小麦品质要求,不利于优质专用中筋小麦品种选育。安徽省面食以馒头和面条为主,中筋小麦应当成为安徽省小麦品质育种的重点,应当严格中筋小麦标准,未达标品种不能列入中筋小麦类型,可归为普通小麦类型。

3.2 安徽春性小麦参试品系品质现状以及改良建议

我国优质专用小麦的生产仍处在转型升级阶段,虽然品质在不断提升,但“强筋不强、弱筋不弱”的问题仍较为突出[2],安徽春性小麦品质也存在同样情况。根据国家小麦品种品质分类标准[6],227份安徽春性小麦区试样品中,没有强筋样品,中强筋、中筋和弱筋样品分别为7份、25份和2份,其余85.02%样品各项指标间多存在强筋、中强筋、中筋和弱筋层次交错现象,未能协调达标,这与前人对四川、长江中下游区试品系的分析结果是一致的[12-13]。根据安徽省最新小麦品种审定办法,在42个通过安徽省品种审定的参试春性小麦品系中,弱筋小麦1个,中强筋小麦1个,没有强筋小麦。

根据我国相关小麦品质区划,安徽春性小麦主要种植在淮河以南,适宜发展中筋小麦,沿江地区发展弱筋小麦[9]。安徽春性小麦品质改良主要方向是各品质指标按照国家小麦品种品质分类中筋标准、安徽省最新小麦品种审定办法中弱筋标准要求协调达标,尤其要加强弱筋小麦的改良,改变“弱筋不弱”的现状。

区试样品和42个审定品种的容重均值分别为788.7 g·L-1和790.9 g·L-1,达到国家小麦二等标准以上以及国家优质小麦-弱筋小麦国家标准,硬度指数、吸水率、稳定时间均值分别为57.1、56.3%、4.4 min和56.7、 56.3%、3.8 min,均达到中筋标准,这些指标较为理想。

区试样品和42个审定品种的沉淀值、最大拉伸阻力、能量均值分别为35.2 mL、388 EU、81.2 cm2和32.1 mL、343 EU、70.8 cm2,大部分指标达到中强筋或强筋标准,需要进一步降低;它们变异系数均较大,为27.48%、 37.85%、40.00%和17.61%、24.73%、20.45%,有进一步降低的空间。

区试样品和42个审定品种的粗蛋白含量均值分别为13.24%和13.17%,为中强筋标准,需要加大力度降低粗蛋白含量;湿面筋含量均值分别为28.17%和28.39%,为中强筋或中筋标准,也需要进一步降低。粗蛋白含量、湿面筋含量变异系数小,分别为8.07%、10.64%和6.76%、8.83%,需要进一步引进资源,扩宽遗传基础。由于粗蛋白含量和湿面筋含量具有很强的相关性,这两个品质性状可以进行同步改良。

安徽春性小麦品质改良建议:一要引进优质资源,尤其是低蛋白低湿面筋小麦资源,扩宽遗传基础;二要加强资源材料评价,有针对性地选择亲本,同步改善品质和产量;三是应用品质性状分子标记辅助育种等生物技术提高育种效率,促进安徽省春性小麦品质育种。

4 结 论

参加安徽省淮南片2010-2019年春性小麦区试的154个品系(227份样品)品质性状为:容重788.7±18.4 g·L-1,粗蛋白含量(干基)13.24%±1.07%,湿面筋含量28.2%±3.0%,吸水率56.3%±3.8%,稳定时间4.4±3.1 min;115份样品最大拉伸阻力为388±147 EU,能量为81.2±32.5 cm2;174份样品硬度指数为57.1±8.8;108份样品的沉淀值为35.2±9.7 mL。小麦品质性状之间具有不同程度的相关性,其中粗蛋白含量与湿面筋含量、吸水率与硬度指数的相关系数分别达0.898和0.888。