长江上游干流野生鲢种群生存力模拟分析与保护建议

夏聪,陈敬琛,刘东

(1.常州博物馆, 江苏 常州 213000; 2.上海海洋大学海洋动物系统分类与进化上海高校重点实验室, 上海 201306;3.上海海洋大学环境DNA技术与水生态健康评估工程中心, 上海 201306)

鲢(Hypophthalmichthysmolitrix)是鲤形目,鲤科,鲢属,是一种重要的经济鱼类[1],具有非常高的营养价值[2]。长江上游是中国淡水鱼类生物多样性资源最为丰富的地区之一,也是中国鲢资源的重要产地,种质资源优质[3]。随着长江上游及其主要支流逐渐推进水电站水坝等涉水工程建设,河道形态、底质类型及水文条件等均发生极大变化,严重影响了鲢的生活习性和产卵繁殖行为[4],同时过度捕捞和水域污染等人类活动也加剧了这一影响,现今长江鲢资源出现衰竭,呈现低龄化和高死亡率趋势。刘绍平等[5]对长江中上游四大家鱼资源的监测结果显示,捕捞的鲢群体中大多数是未性成熟的低龄鱼。鲢是长江渔业资源不可或缺的重要组成部分,对维持长江物种多样性具有重要意义,一定程度上指示长江生态系统的健康状况[6]。对长江鲢的种群资源未来变化趋势进行定性定量预测研究,可以为鲢种群保护和修复提供理论支撑。

种群生存力分析(Population viability analysis,PVA)是一种利用数学模型研究种群动态与种群命运的方法,可以有效预测种群数量的变化和灭绝概率,分析影响物种种群存活的因素,从而制定有效的物种保护措施[7]。Gilpin和Soule将PVA描述为一个复杂的试验过程,其考虑了影响物种灭绝过程的所有因素[8]。如今基于计算机已经开发出许多PVA分析软件,其中Vortex漩涡灭绝模型应用广泛,具有非常全面的预测能力,国内学者已经对白鱀豚(Lipotesvexillifer)[9]、长江江豚(Neophocaenaphocaenoidesasiaeorientalis)[10-11]、大鲵(Andriasdavidianus)[12]、大刺鳅(Mastacembelusarmatus)[13]和秀丽高原鳅(Triplophysavenusta)[7]等鱼种进行了PVA模拟,目前国内尚没有针对鲢的使用先例。长江十年禁渔政策的实施,是挽救长江渔业资源衰退的重要历史转折点,在此背景下,为深入了解长江鲢种群生存力现状,对未来种群资源动态演变进行预测,本研究采用Vortex模型,对长江上游干流鲢野生种群动态进行定量分析,筛选出种群发展的主要限制因素,并提出有效的保护措施,为长江鲢种群的保护和资源恢复提供新思路。

1 材料与方法

1.1 调查时间

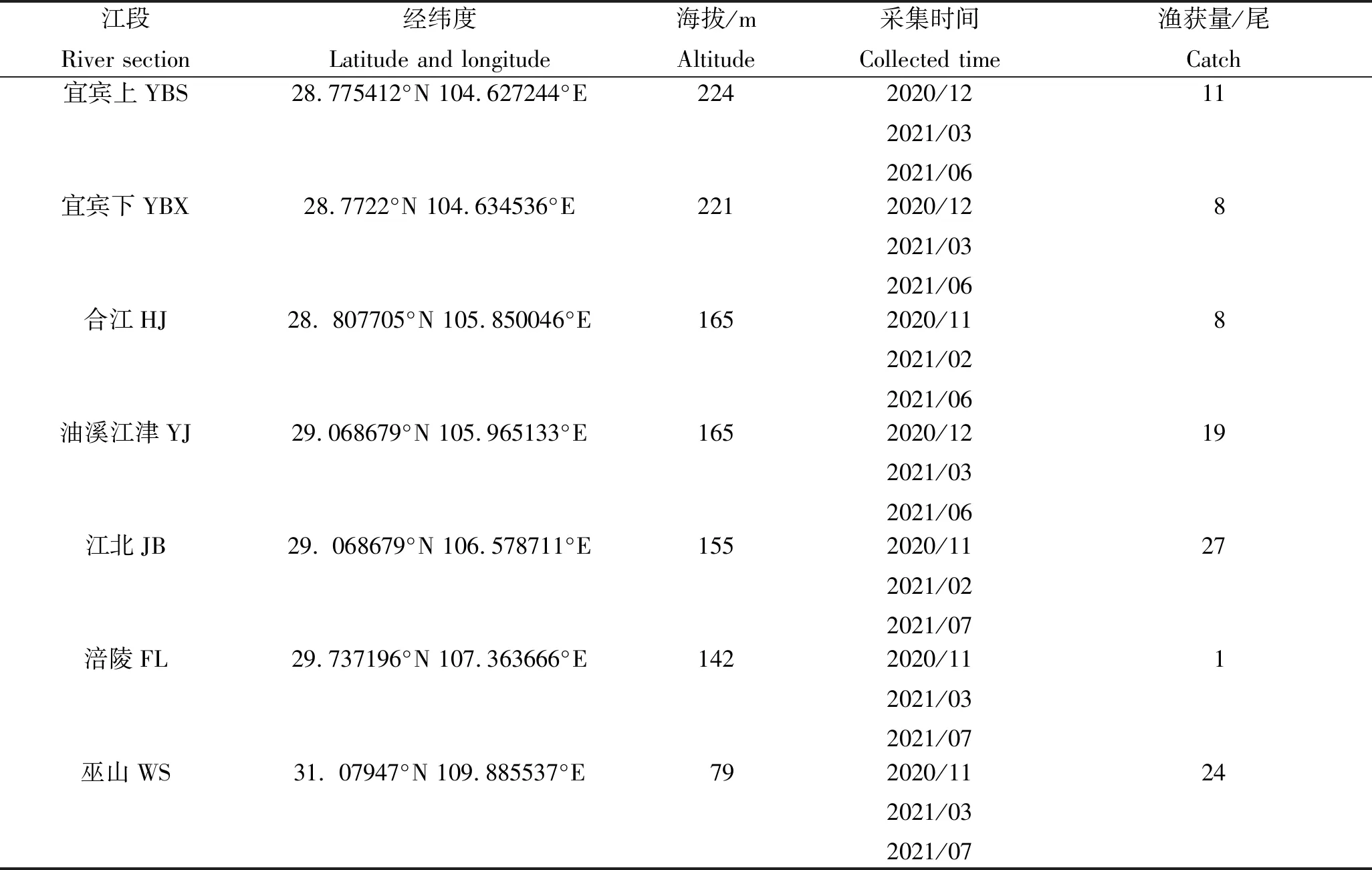

依据历年长江干流月流径数据,在2020—2021年周期调查时间内,上游干流各断面依次为6—7月丰水期1次,11—12月平水期1次,2—3月枯水期1次,每个断面调查工作2~3 d(表1)。

表1 长江干流调查断面地理信息和渔获量

1.2 调查断面的设置

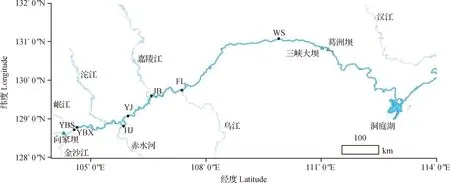

以传统的葛洲坝为界,划分出上游干流江段。结合河流形态、水文特点在长江上游设置7个采样断面(图1),均在干流采样,断面如下:宜宾横江汇入长江口-向家坝坝下江段(宜宾上,YBS)、岷江汇入长江口江段(宜宾下,YBX)、赤水河汇入长江口江段(合江,HJ)、重庆江津区油溪至江津江段(油溪江津,YJ)、嘉陵江汇入长江口江段(江北,JB)、乌江汇入长江口江段(涪陵,FL)、巫山江段(巫山,WS)(表1)。

图1 长江上游各断面示意图

1.3 调查方法

获批渔业(特许)捕捞证之后,采用渔船(各采样点所在城市渔政管理处批准用于科研调查的船只)进行刺网作业,放置2×100 m、3×100 m规格的刺网,网目为2、3、4、5、7 mm的不同规格刺网各2条,作业时间12 h,调查方法主要依据SC/T 9102.3—2007《渔业生态环境监测规范》以及《内陆水域资源调查手册》进行。所有断面捕捞得到鲢样本共计98尾(表1),物种鉴定依据文献[14]。现场测量体重和体长,测量长度精确到0.1 cm,质量精确到0.1 g。解剖判断样本雌雄,观察性腺发育情况,统计个体怀卵量。

2 PVA模型参数设置结果

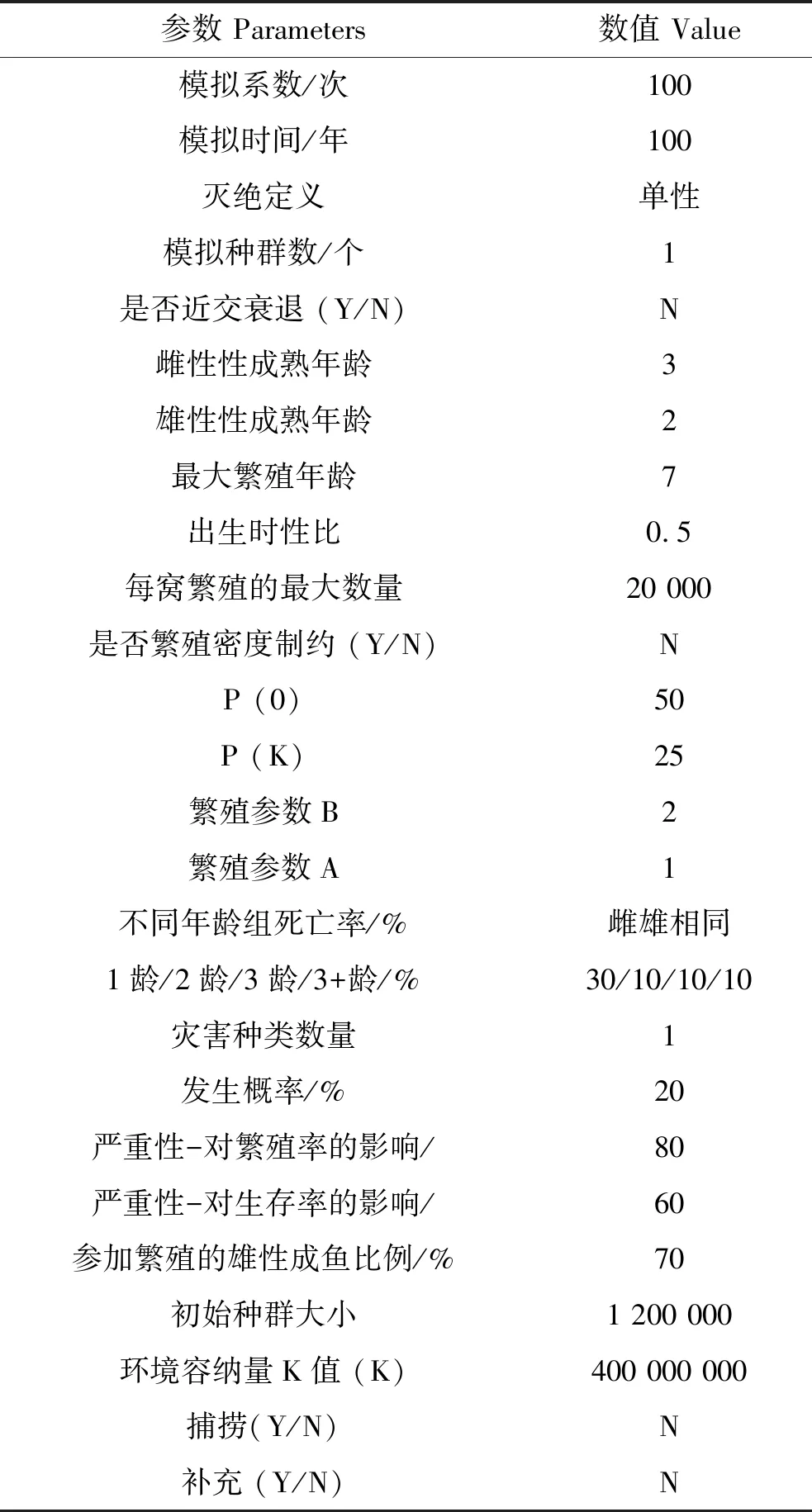

2.1 PVA模型与参数

采用Vortex v10分析,依据本次调查获得的鲢种群特性数据,选择对应的模型参数。鲢灭绝定义为只剩单一性别个体存活,迭代次数设定为100。依据之前mtDNAcytb分析,长江上游干流的鲢种群为一个群体[15]。从鲢栖息的生境来看,上游干流上有向家坝,下有三峡大坝,整个水体相对较为封闭,鲢为一个相对独立的群体。由此,鲢种群数设置为1。本研究中,最小可存活种群(Minimum Viable Population,MVP)定义为95%的概率存活100年所需的最小初始种群数量。

2.2 种群繁殖参数

温度和水流是鲢繁殖的重要条件,繁殖的最低水温为16 ℃,产卵盛期水温是21~24 ℃[16]。鲢在4月下旬开始产卵,7月停止,盛产期集中在5—6月。此时江水上涨,水流加快。在洪流的刺激下促使鲢的性腺成熟、产卵和排精。在野外调研过程中,解剖发现雌性鲢在繁殖期后腹内的卵被清空排出,属于一次性集中排卵。因此,年平均产卵次数记为1。数据资料表明,鲢的绝对繁殖力为102 351~767 200粒,平均(477 662±9 631)粒[17]。鲢的交配方式为“一夫多妻”,渔场人工繁殖多采用“一雄两雌”进行交配。长江流域鲢性成熟年龄为2~4龄,参考李思发等[18]的研究,设定长江鲢亲鱼的雌性成熟年龄是3龄,雄性成熟年龄是2龄。长江野生鲢平均寿命7~8龄,寿命参数设置为8。鲢的种群增长属于密度制约型,繁殖参数A和B选择默认为1和2。

2.3 繁殖率

李思发等[18]使用催产池培育长江鲢亲鱼,检测鲢的繁殖性能,发现怀卵量平均可达62~86万粒/尾,受精率91.60%,孵化率91.40%,出苗率85.00%,苗种下塘成活率21.50%~70.00%。野外调查发现,因捕捞、水体污染、生存环境破坏等影响,鲢种群的繁殖失败率为50.00%。最大繁殖力年龄为7龄。野外调查解剖发现,繁殖期内70.00%的育龄雄性鲢手压腹部有精液流出,50.00%的育龄雌性鲢性腺处于IV~V期。因此,每尾每年产鱼苗设置为20 000尾,生殖率为60.00%。长江不同江段的饵料丰度和生殖环境不一样,鲢的生殖率存在差异,补充设立50.00%、55.00%和65.00%3种不同生殖率情景。

2.4 死亡率

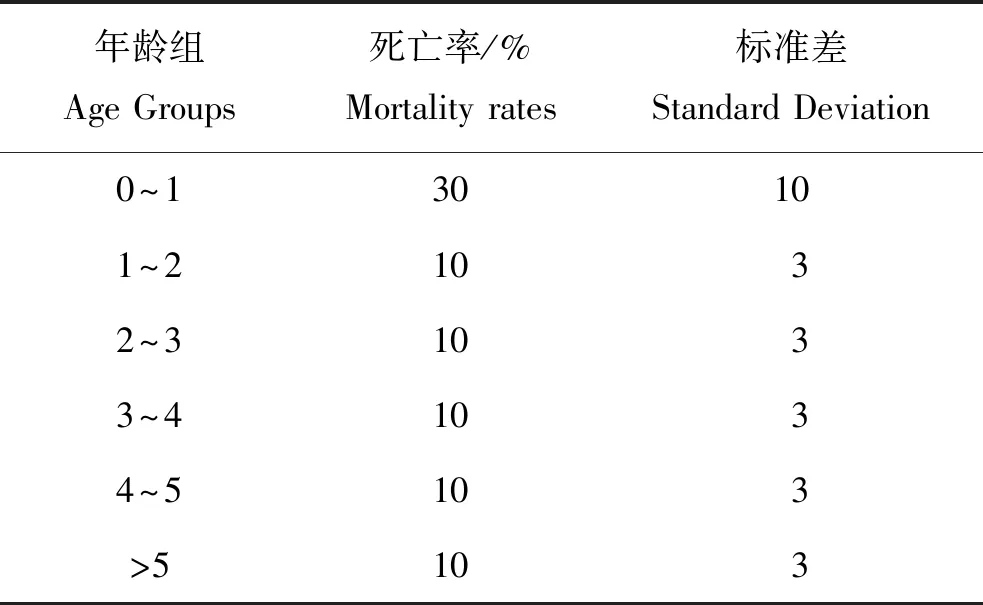

假定雄、雌性各年龄组的死亡率相同,模拟实验对标准差SD的设定不明确,参照Vortex说明书的建议,取死亡率的1/3。相同情况下鲢不同年龄组的死亡率见表2。

表2 鲢不同年龄组的死亡率

2.5 灾害

灾害因子可能会加快种群灭绝速度,但是灾害发生率的估测是非常困难而且较难精确的[19]。通过笔者采样过程中的现场观察,江道周边的灾害主要是来自于水电水坝、桥梁建造、河道整治等人为干扰,采样江段内有五分之一的江段受到灾害的干扰影响,因此灾害的发生概率取值20.00%。软件中灾害对生殖的严重性取值0.80,对存活的严重性取值0.60。

2.6 鲢初始尾数估算

使用渔业评估软件FiSAT II的VPA模块,估算鲢年度资源量[20]。VPA模块需代入的参数及其设置如下。

2.6.1 鲢的极限体长(L∞)和生长参数(K)

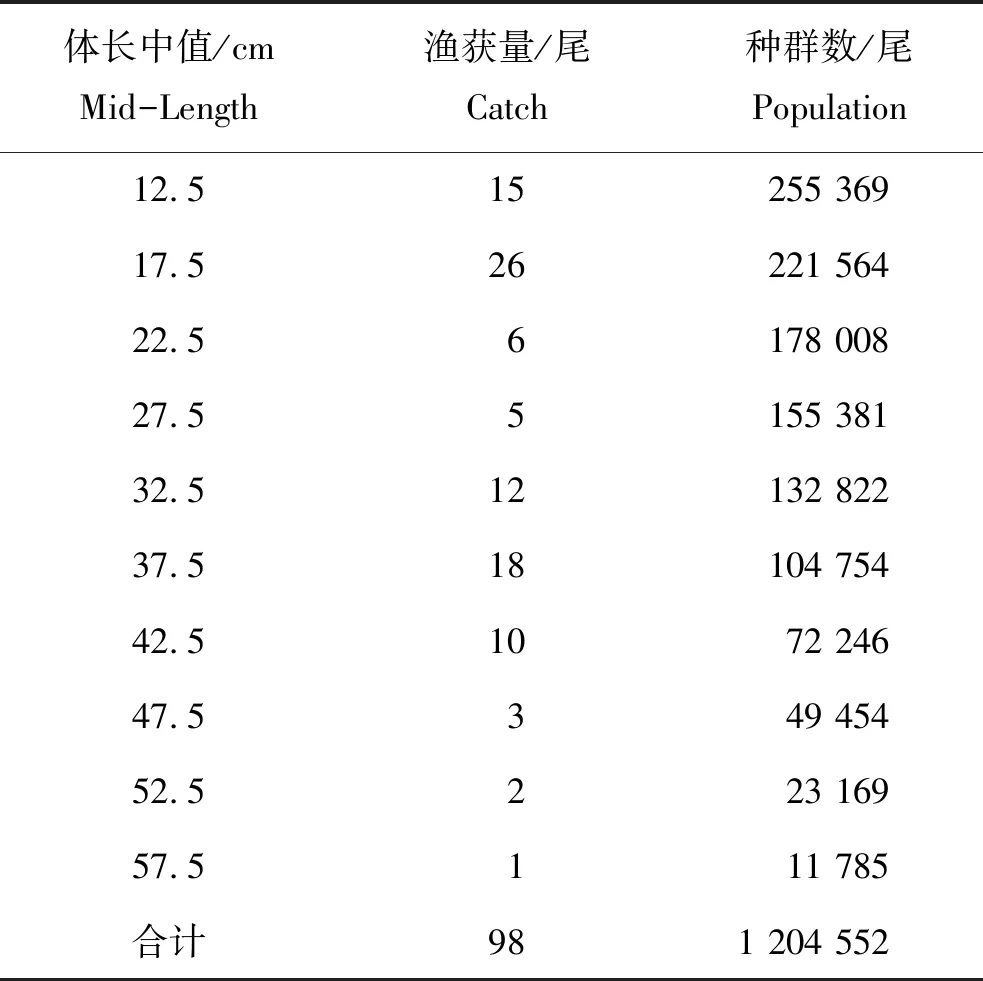

将采集的全部鲢体长以5 cm为梯度进行分组(表3),运用体长频率分析方法 (Electronic Length-Frequency Analysis,ELEFAN)计算得L∞=60.38 cm和K=0.68。

表3 体长频率分组的捕获量和年均资源量

2.6.2 自然死亡系数(M)

采用Pauly经验公式[21]估算:lgM=-0.006 6-0.279lgL∞+0.654 3lgK+0.463 4lgT。式中,T表示栖息地平均水温,水温通过现场采样的方式监测,得到长江上游平均温度为20.13 ℃,代入公式求得M=0.513 9。

2.6.3 最大体长组的捕捞死亡系数(Ft)

以0.50为初始值,采用迭代法反复计算,直到Ft值与各体长组的捕捞死亡系数的加权平均值收敛为止[22],最终确定Ft=0.032。

2.6.4 体长、体重方程参数a和b

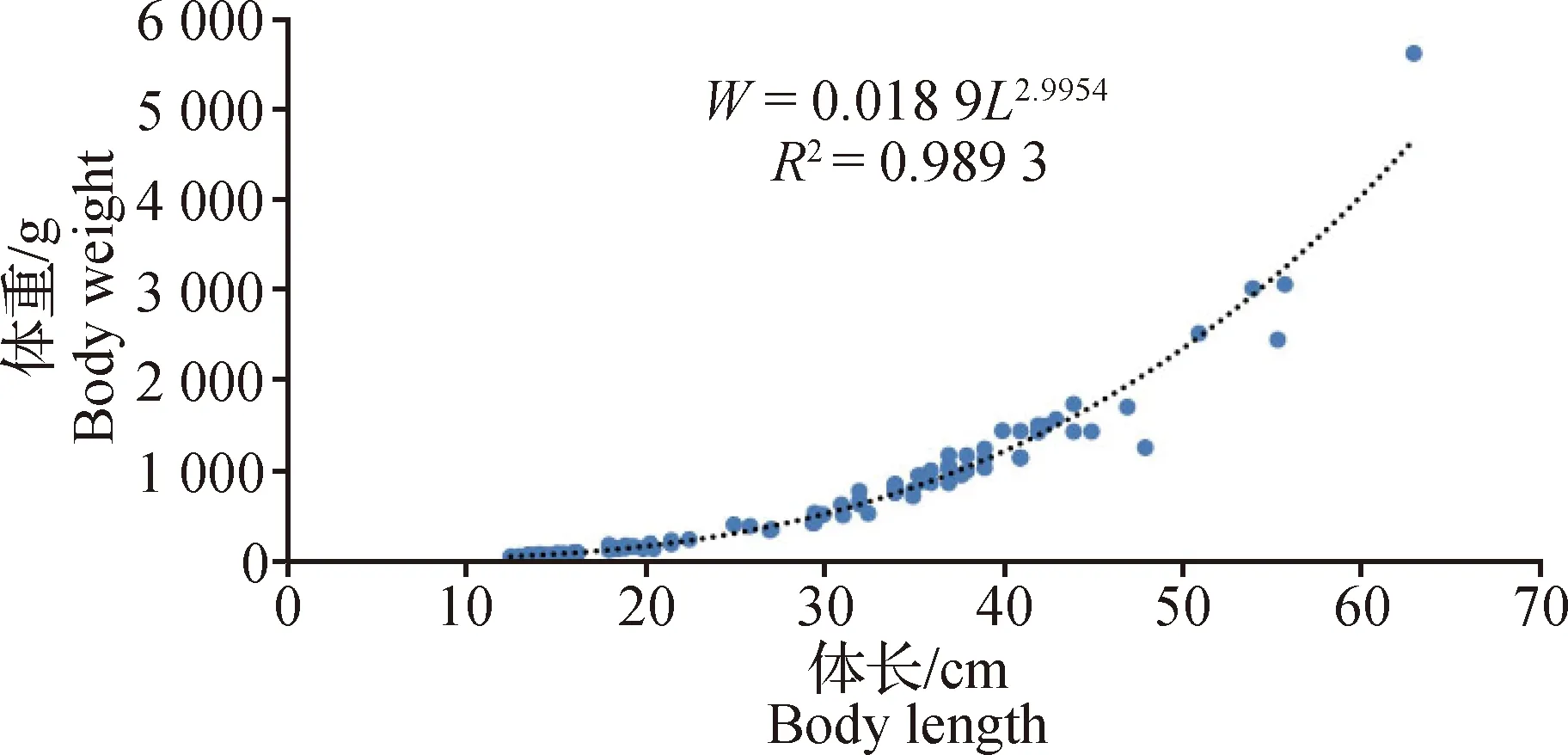

鲢体长与体质量关系式为W=aLb,式中W为体质量(g),L为体长(cm),a为条件系数,b为指数系数[23]。将样本体长及体质量数据进行幂函数拟合(图2),求出a=0.018 9,b=2.995 4。

图2 长江上游干流鲢体长和体重的拟合方程

运行FiSAT软件得出各体长组的年均资源量(表3)。体长组资源量之和即为鲢长江上游干流年平均资源量,估测目前上游干流鲢的现存量约为1.20×106尾。

2.7 环境容纳量参数K

环境容纳量是种群生存力分析中的主要参数,分为营养容纳量和空间容纳量,由于长江上游生境复杂,鲢生态容量较难估算,需要考虑江道水文条件、食物丰度、竞争等一系列情况。这里参考范泽宇等[24]基于Ecopath模型对洞庭湖鲢生态容量的分析方法,长江上游干流鲢的环境容纳量为30.169 t/(km2·a)。本次采样平均每尾约800 g,长江上游干流流域面积约100万km2,由此估算长江上游鲢环境容纳量4×108尾。基于现场调查的环境评估,设置每10年K值减少1%和2%的2种情景。

2.8 近亲繁殖

近交衰退是影响种群长期存活的关键因素。Vortex软件通过模拟有无近亲繁殖,说明对种群动态的影响。繁殖密度制约因素只对较小环境容纳量产生影响,长江上游干流的环境容纳量较大,故不考虑繁殖密度制约因素。

2.9 捕获和补充

几十年来,长江滥捕情况严重,加上不合理的捕捞方式和时间,捕捞致死率可达45%,导致鲢渔业资源的急剧衰退。2020年1月1日开始,长江“十年禁渔”政策实施,在此背景下不存在捕捞情况。放流补充是维持渔业资源的重要手段,政府和民间组织经常会组织放流活动,但目前存在重视投放,轻视效益评估的问题[25],且放流鱼种因为运输和适应性导致放流后存活率过低[26],无法得到完全的放流效果评估结果[27],因此本研究不做讨论。

3 PVA模型分析结果

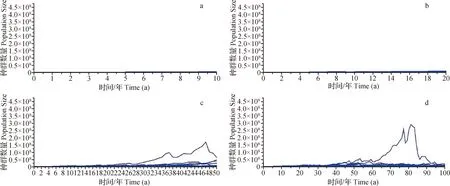

3.1 不同时间种群生存力模拟分析结果

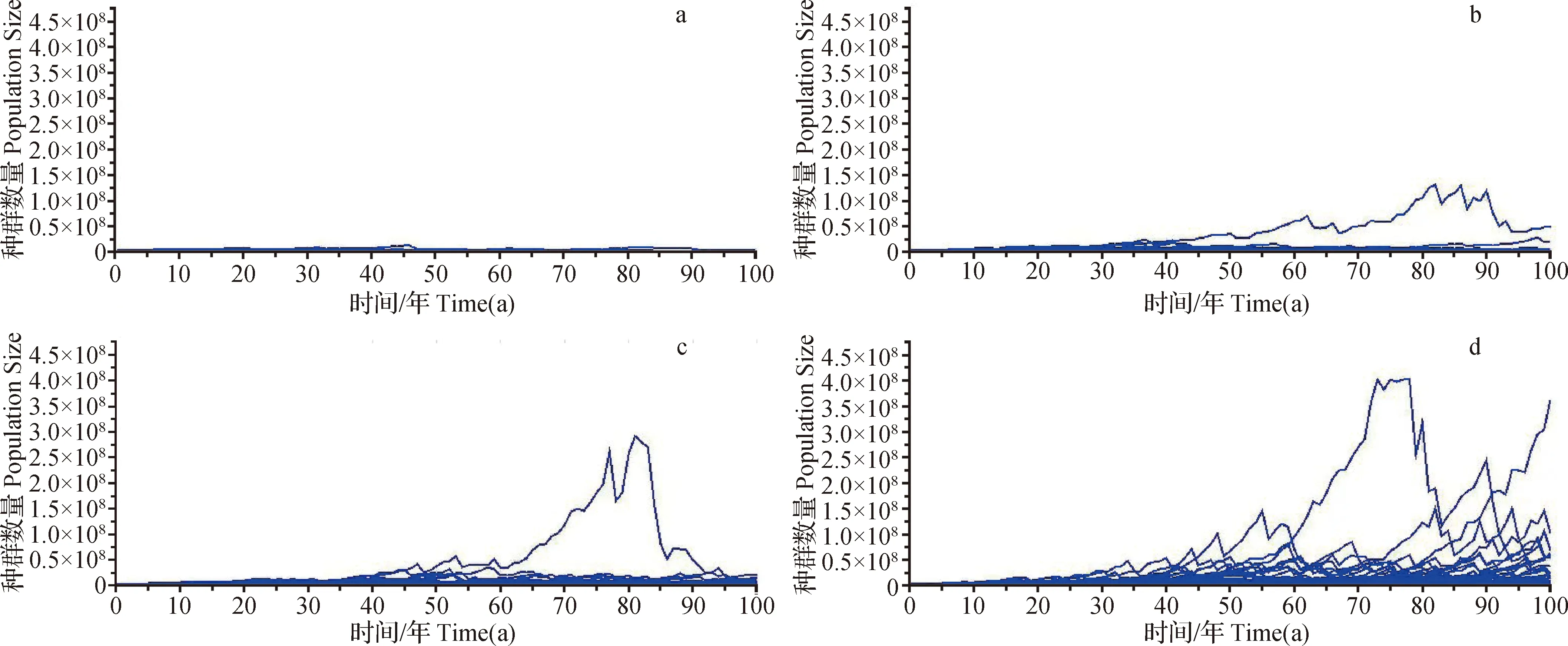

基于参数设置(表4),在无捕捞、无补充、繁殖率60%的情景下,模拟10、20、50、100年长江上游干流鲢的种群生存力时空变化(图3)。鲢在10年内的种群增长率r=-0.001,SD(r)=0.257,灭绝风险为0,种群大小为1.69×106,遗传多样性为0.97;20年内的种群增长率r=-0.000 1,SD(r)=0.256,灭绝风险为0,种群大小为2.33×106,遗传多样性为0.95;50年内的种群增长率r=-0.026,SD(r)=0.266,灭绝风险为0.29,种群大小为4.23×106,遗传多样性为0.86;100年内的种群增长率r=-0.037,SD(r)=0.262,灭绝系数为0.75,种群大小为3.96×106,与原始种群数1.2×106尾相比,增加了1.76×106尾,遗传多样性为0.86。

表4 鲢Vortex模型参数

图3 不同时间鲢种群生存力(a、b、c、d分别代表10、20、50、100年)

3.2 不同情景下种群生存力模拟分析结果

灾害发生率为20%的情景中,此时100年内的鲢种群增长率r=-0.144,SD(r)=0.34,而且灭绝系数为1。如果种群不受人为干预,预计将在25年的时间里趋向灭绝。

3种长江鲢不同生殖率情景(50%、55%和65%)的数据结果显示,生殖率为50%的情况时,种群增长率r=-0.073,SD(r)=0.274,灭绝系数为0.95,种群数为0.55×106尾,与原始种群数1.20×106尾相比,减少了0.65×106尾。当生殖率为55%的情况时,种群增长率r=-0.073,SD(r)=0.272,灭绝系数为0.86,种群数为0.58×106尾,较原始种群减少了0.62×106尾,遗传多样性为0.82。而当饵料较为丰富,生殖率达到65%的情况时,种群增长率r=-0.013,SD(r)=0.257,灭绝系数为0.47,种群大小为2.06×107,遗传多样性为0.86(图4)。

图4 不同生殖率鲢种群生存力(a、b、c、d分别代表50%、55%、60%、65%生殖率情况)

环境容纳量参数K减少1%的情景时,种群增长率r=-0.034,SD(r)=0.258,灭绝系数为0.65,100年后的种群大小为3.59×106尾,相较于K值不变的情况,数量减少了0.37×106尾;减少2%的情景时,种群增长率r=-0.037,SD(r)=0.265,灭绝系数为0.75,100年后的种群大小为3.16×106尾,较于K值不变的情况,数量减少了0.80×106尾。

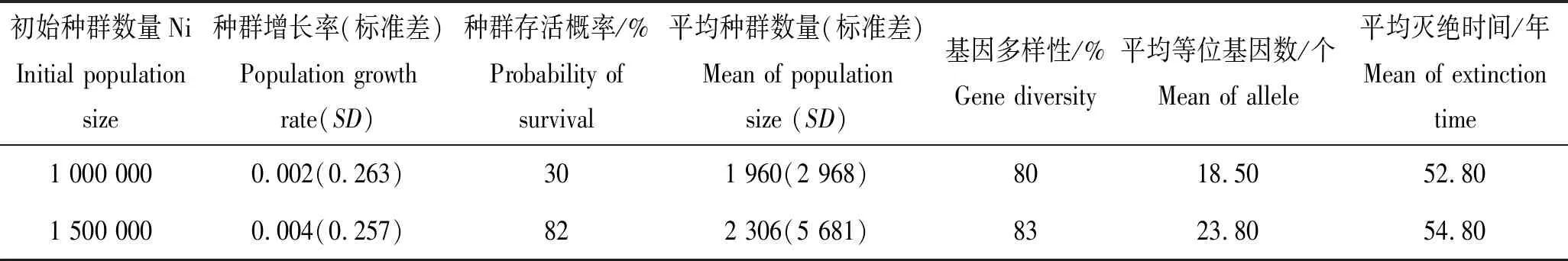

3.3 鲢种群MVP的计算结果

MVP是种群存活概率为95%时的初始种群大小。使用渐进法估算,分析不同初始种群数量在100年内的PVA(表5)。以100万尾为起始,每次逐步增加50万,随着初始种群扩大,种群存活概率相应提升,等位基因对应增加,首次灭绝时间推迟。当初始种群为500万尾时,种群存活概率达95%,种群增长率r=0.009,100年内种群数量为6.06×107尾。因此,鲢的初始种群数为5.00×106尾时,100年后的灭绝系数降低为5%。

表5 鲢初始种群数量100年内的PVA

4 讨论

鲢PVA的预测结果显示,根据当前长江鲢种群的各项参数,在不考虑放流和捕捞的条件下,长江鲢资源初期将缓慢恢复,种群数量的扩张将发生在50年之后,但仍然有高达75%的灭绝可能性。对于鲢这种繁殖能力较强的物种来说,只要保证其有充足的种群恢复时间,就可以逐渐摆脱灭绝“漩涡”。但是如果灾害的种类增加、强度加大、发生频率上升,长江上游干流鲢灭绝的时间可能提前至25年内。

在生态系统模拟预测中,灾害是很重要的环节之一,极大地影响该物种种群的存亡[28-29],有学者对中甸叶须鱼(Ptychobarbuschungtienensischungtienensis)100年内的种群动态进行预测,发现种群灭绝的主要原因是人为影响带来的灾害[30]。本次采样试验中灾害主要来自于长江上游众多的水利水电、河岸修整等涉水工程,水电站会导致鱼类性腺发育和繁殖相关的水文条件消失[31],河岸的修葺固化、化曲改直会改变水流速和鱼类产卵环境,而鲢更偏好在流态更加复杂的弯曲、分汊和矶头型等易于形成产卵所需的流速刺激的河道环境中繁殖,极少产卵场位于顺直型河段[32],因此灾害的发生最终会导致鲢的灭绝风险增加。当鲢种群面临灭绝风险时,需要采取保护措施,尽量减少人为活动带来的灾害对鲢种群的干扰。

长江上游灾害的频繁发生还会进一步压缩鲢的环境容纳量。环境容纳量是制约种群发展的关键因子[12,33]。在环境容纳量参数K值每10年减少1%和2%的2种情景中,鲢种群的增长率和数量下降,因此有必要从环境容纳量角度入手采取保护干预措施。Ruggiero等[34]研究发现生境的连续性因子极大地影响了鲢种群的灭绝系数,可以通过设置生态廊道、调整保护区的范围和功能分区来保持生境的完整[35],人工拆除作用较小的江河湖泊内堤,打通水生动物洄游通道,促进鲢洄游和自然增殖,从而扩大上游环境中鲢的环境容纳量。

通过对鲢的生殖率参数模拟情景分析,发现性成熟鲢的生殖率越低,灭绝风险越高。生殖率降低至50%的情况时,种群数降低了6.50×105尾;生殖率下降至55%的情况时,种群数降低6.20×105尾;当生殖率上升至65%的情况时,灭绝系数降低,种群数增加,说明性成熟鲢的生殖率与种群生存力密切相关。相似的结论也出现在吴斌等[13]对大刺鳅(Mastacembelusarmatus)种群PVA的研究中。高生殖率可以有效地避免种群灭绝发生,提高长江上游野生鲢的生殖率可以从3方面着手考虑:第一,鲢种群的增殖扩张与水体的食物丰度具有一定的相关性[36],设立合适的通江湖泊和故道作为育肥场和保护区[4],不仅能有效减少灾害发生,还能为鲢提供充足的饵料生物,从而降低鲢种群的灭绝风险。第二,近年来长江多次洪灾,致使两岸的渔场被冲毁[37],逃逸的养殖鲢可能存在种质遗传较差的情况,并不具备良好的生殖潜力,对鲢的天然基因库造成污染,这是对长江鲢亲鱼种群的潜在威胁[38],因此有必要加强长江两岸渔场的监管,严格控制长江两岸围网养鱼的规模。第三,鲢生殖产卵需要合适的水温和流速[39],可以通过水利枢纽的梯级联合生态调度来促进鲢的繁殖[40],在鲢繁殖季节,水坝适时开闸放水,实施生态调度,营造人工洪峰,模拟自然江道水文条件,从而降低水利枢纽的阻隔带来的影响,提高鲢生殖率[41]。

本研究以达到95%存活率的初始种群大小作为MVP,计算得到鲢的最小可存活种群数为500万尾,其MVP的数值要高于高等脊椎动物[42]和陆生无脊椎动物[43]。通过了解一个种群数量的阈值,可以确定需要保护的实际种群数量。MVP的主要目的是确定合适的最小有效群体数量,确保种群在长期的进化过程中具有足够多的遗传变异,使得种群能够长期存活与发展[44]。武祥伟等[7]研究发现MVP数值与现存种群数量的多少、当前的生境条件以及种群存活年限有关;吴斌等[13]对大刺鳅种群的MVP计算结果显示种群的资源保护重点并不在于生存所需生境的大小,关键是产卵场等敏感性生境和高质量的栖息地保护。