青少年儿童心理虐待与孤独感的关系:自我分化的中介作用

杨利平 唐天桂 陈航 谢晓莹

摘要:为探讨青少年 儿童心理虐待、自我分化和孤独感之间的关系,采用问卷法对960名高中生进行问卷调查。结果表明:三个变量间的两两相关性显著,自我分化在儿童心理虐待与孤独感之间存在部分中介效应。研究结果提示教育工作者可以从自我分化的角度进行相应群体的干预,并从心理健康教育课堂方面提出了有针对性的教育建议以供参考。即:帮助学生学会区分情绪与调节情绪;明确人际交往中的分寸与边界,改善人际关系,从而降低孤独感。

关键词:心理虐待;孤独感;自我分化;情绪理智;人际交往

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2023)16-0015-05

一、引言

孤独感作为青少年常见的心理问题,是指个体由于在人际关系中的需求没有得到满足而产生的一种消极体验[1]。青少年正处于孤独感的高危阶段,这一时期的个体比其他年龄段的个体更加容易体验到孤独感,而作为衡量心理健康的重要指标,孤独感也会对个体的发展产生重要的影响。

有关青少年孤独感的调查发现,孤独感水平较高的个体更多地出现旷课行为[2],影响其学习成绩,在交往中也常常出现人际困扰[3]。严重的孤独感还会降低个体的心理健康水平,国内外研究发现,孤独感作为一种负面情绪,不仅与抑郁、焦虑等内部心理问题密切关联[4],甚至可能进一步引发个体的自杀行为[5]。近二十年来,我国青少年的孤独感呈逐年上升趋势[6],相关的心理健康工作面临更大挑战,因此,探究孤独感的影响机制对维护青少年的心理健康意义重大。

心理动力学理论认为,孤独感的产生最早可追溯至个体的早期经验[7],而家庭是个体早期发展最重要的环境。以往研究表明,家庭中的亲子关系是导致个体孤独感的重要影响因素[8]。拥有良好亲子关系的个体会得到更多来自父母的支持,出现的情绪问题更少,有着更低水平的孤独感[9-10]。不良的亲子关系则会给青少年的身心发展带来负面影响,导致个体的各种问题行为和消极情绪增加[11]。例如,经历亲子冲突的儿童会对亲子关系形成消极的知觉,他们很难感受到来自父母的关爱,与父母的亲密感降低,这样的儿童也更容易体验到孤独感[12]。

儿童心理虐待是指在儿童时期父母等照顾者长期、重复地对个体实施的除身体接触以外的不当行为[13],如恐吓、忽视、贬损、干涉、纵容等。作为早期不良亲子关系的一种,大量研究表明,来自儿童期的心理虐待会使孩子产生消极的自我评价,内化不合理信念,导致人际关系和心理健康等方面的问题[14-15]。实证研究也发现,儿童心理虐待与孤独感显著相关[16],儿童期遭受的心理虐待程度越严重,个体的孤独感水平也越高。

儿童心理虐待是如何对个体的孤独感产生影响的呢?家庭系统理论为此提供了一个可能的解释,根据该理论,个体与家庭成员之间的关系会影响个体自我分化能力的发展,而自我分化水平的高低又与个体的心理健康状况息息相关[17]。自我分化可以从内心和人际关系两个层面来理解,前者指个体将情感和理智区分开的能力,后者指在人际关系中同时体验独立和亲密的能力[18]。作为个体心理健康的重要影响因素之一,自我分化可能在儿童心理虐待对孤独感的不良影响之间起着重要作用。虽然国内外尚无研究探讨儿童心理虐待与自我分化之间的关系,但以往研究也为此提供了间接证据,研究表明,个体的童年创伤经历与自我分化之间存在显著负相关,童年创伤经历越严重,自我分化水平也越低[19]。此外,自我分化水平较低的个体更容易遭受人际问题困扰,体验到更高的孤独感[20-21],这一点也得到了已有研究的支持。

综上,本研究将探讨青少年的自我分化在儿童心理虐待与孤独感之间的关系。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便取样的方法,在贵州省某中学发放问卷1000份,回收有效问卷960份,有效率为95.83%。其中,男生514人(53.54%),女生446人(46.46%),年龄在14~18岁之间(M=16.26,SD=0.93)。

(二)研究工具

1.儿童心理虐待量表

采用潘辰、邓云龙、管冰清等[22]修订的儿童心理虐待量表,该量表包含恐吓、忽视、贬损、干涉和纵容五个维度共23题。采用0~4的5点计分方式(0代表“从不”,4代表“总是”),得分越高说明遭受的心理虐待程度越严重。本研究中问卷的内部一致性系数为0.91。

2. 自我分化量表

采用吴煜辉、王桂平[18]修订的自我分化量表,包括与人融合、自我位置、情绪反应和情感断绝四个维度共27题,采用1~6六点计分(1代表“根本不符合”,6代表“非常符合”),部分题反向计分,得分越高说明自我分化水平越高。本研究中问卷的内部一致性系数为0.94。

3.孤独量表

采用Russell编制的孤独量表[23]来测量青少年由于对社会交往的渴望与实际水平的差距而产生的孤独感。该量表共20个题项,采用4点计分方式,采用1~4四级评分(1代表“从不”,4代表“一直”),部分题反向计分,分数越高代表孤独感水平越高。本研究中问卷的内部一致性系数为0.90。

(三)研究程序和数据处理

使用SPSS26.0和PROCESS程序来整理以及分析数据。

三、 结果

(一)共同方法偏差

由于本次研究中對变量的测量均采用自我报告法的方式进行,为排除共同方法偏差对结果的影响,采用Harman的单因素因子分析的方法对共同方法偏差进行检验[24]。结果显示,共有11个特征值大于1的因子,且第一个因子解释的变异量为25.92%,远远小于40%的临界值,因此,本研究的共同方法偏差问题不严重。

(二)描述统计和相关分析

相关分析结果如表1所示,儿童心理虐待和自我分化呈显著负相关(p<0.01),和孤独感呈显著正相关(p<0.01);自我分化与孤独感呈显著负相关(p<0.01)。

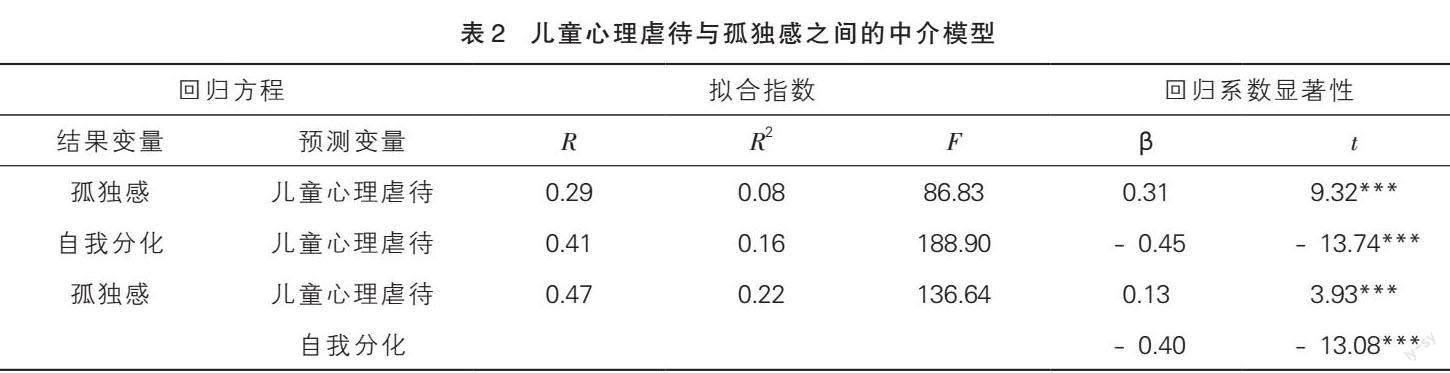

(三)自我分化在儿童心理虐待和孤独感之间的中介效应

将所有数据标准化后,采用PROCESS宏程序的Model 4对自我分化在儿童心理虐待和孤独感之间的中介效应进行检验,以儿童心理虐待为预测变量,自我分化为中介变量,孤独感为结果变量构建模型,结果如表2和表3所示。儿童心理虐待对孤独感的总效应显著(β=0.31,p<0.001),加入自我分化后,儿童心理虐待对孤独感的直接效应显著(β=0.13,p<0.001),儿童心理虐待通过自我分化对孤独感的中介效应显著(效应值=0.18,SE=0.02,95%CI=[0.14,0.22]),占总效应的比例为58.06%,表明自我分化在儿童心理虐待与孤独感之间起部分中介作用,具体中介模型见图1。

四、讨论

(一)儿童心理虐待与孤独感的关系

本研究表明,儿童心理虐待显著负向预测孤独感,说明儿童心理虐待水平越高,青少年体会到的孤独感就越多,与前人的研究结果一致[16]。从婴儿时期开始人们就有了对亲密关系的强烈需求,但对那些有着心理虐待经历的青少年而言,来自父母的忽视、贬损等使得这一需求没有得到有效满足,一方面导致他们产生了消极的自我评价,对当前和未来的人际关系产生失望;另一方面也导致他们缺乏良好的社交技能,从而无法建立满意的人际关系,因此,体验到更多的孤独感。研究结果也支持了心理动力学理论观点[7],强调了个体的早期经验对于孤独感的重要影响。

(二)自我分化的中介作用

本研究发现,儿童心理虐待不仅可以直接导致青少年体验到更多的孤独感,还会经由自我分化的中介间接导致个体孤独感体验的增加。具体而言,早期的虐待经历导致个体缺乏安全感,常感受到不确定性和模糊性,因此,在人际交往中很难保持清晰的自我,也不能很好地把握与人相处的分寸和界限,平衡关系中的亲密和独立程度,这使得他们在相处过程中常常面临各种人际困扰,难以从关系中获得满足,有着较高的孤独感体验。

以往研究發现,个体的童年创伤经历能负向预测个体的自我分化水平[19],本研究在此基础上进行了更进一步的探讨,发现儿童期的心理虐待经历也会导致个体的自我分化水平较低,弥补了国内外相关研究在这一方面的空白。自我分化的中介作用提示我们可以对此进行干预,即通过增强青少年自我分化能力的方式,来有效缓解其因童年时期心理虐待的经历所导致的孤独感。

五、结论

1.青少年的儿童心理虐待、自我分化、孤独感之间均存在显著相关。

2.青少年的自我分化在儿童心理虐待与孤独感之间起着部分中介作用,表明儿童心理虐待不仅会对孤独感产生直接影响,还可以通过自我分化间接影响孤独感。

六、 教育建议

本研究结果揭示了青少年的儿童心理虐待是如何影响其孤独感的,理论上有助于解释儿童心理虐待对青少年孤独感的直接和间接影响机制,提示教育工作者可以通过对自我分化的干预降低这类学生的孤独感,如通过心理健康教育课堂来提升学生的自我分化水平,具体可以根据自我分化的两个层面(情绪理智和人际交往)来进行相应的课堂教学。

(一)情绪理智层面

低自我分化的个体遇事容易情绪化,易受他人情绪影响,做出不理智的反应。因此,首先,需要提升学生区分情绪的能力,学会区分哪些反应是理智的,哪些是情绪化的;区分哪些情绪是自己的,哪些是他人的。情绪是很容易传染的,当和他人交往时,不要被对方的情绪影响,陷入对方的痛苦或愤怒,要让学生明白那是对方的情绪而非自己的,否则就可能导致自己用情绪化的视角看待事物,产生更多的消极体验。其次,还需让学生学会区分哪些情绪是当下的,哪些是之前累积下来的,学会及时察觉自己的情绪。最后,低自我分化的个体由于自我控制能力差,缺乏负面情绪的管理和疏导能力导致更容易出现孤独感[25],因此,还需要让学生学习调节负面情绪的方法策略,并建议他们结合自身情况灵活选择。

(二)人际交往层面

低自我分化的个体往往很难把握人际交往的分寸和界限,因此,可以在课堂上教学生如何进行自我探索,加深学生对自我的清晰认识。充分的自我认识是为了更好把握情绪的独立,只有对自己有着清晰认识才可以更好地掌控自己的情绪。在对自我有着清晰概念后,就可以进行下一步的教学——明确自己的边界。传统文化的影响导致学生在这一方面边界常常是模糊的,比如那些让他感到难为情甚至排斥的请求很可能就是侵犯了学生自己的边界,但他很难意识到这一点。简单来说,明确自己的边界就是给他人行为画出一条线,超过这条线的行为就是自己不能接受的。边界的明确可以帮助学生不被对方过度影响,在压力下坚持自我。

具体的操作方式如下:首先,让学生明确对不同亲密程度的他人在肢体接触、情感和学习等方面的边界分别是什么。其次,察觉当和他人互动时让学生感到不舒服甚至产生排斥的体验,帮助他们辨别这是由于人际冲突等原因导致,还是由于对方触碰到了自己的边界。最后,可以根据这些体验建立属于学生自己的“个人边界表”,并在之后的交往中不断完善。当然,人际交往不单是一个人的事,学生在明确自己边界的同时,也要知晓对方的边界,这样才能更好把握人际交往的分寸和界限,在促进自我分化能力提升的同时,也有利于人际关系的改善,从而降低孤独感体验[26]。

参考文献

[1]闫志民,李丹,赵宇晗,等.日益孤独的中国老年人:一项横断历史研究[J].心理科学进展,2014,22(7):1084-1091.

[2]Neupane Tamanna,Pandey Achyut Raj,Bista Bihungum,et al. Correlates of bullying victimization among school adolescents in Nepal:findings from 2015 global school-based student health survey nepal[J]. PloS one,2020,15(8):e0237406.

[3]Bi Taiyong,Kou Hui,Xie Qinhong,et al. Mediating roles of social anxiety and interpersonal distress in the relationship between mobile phone addiction and loneliness[J]. Journal of Psychology in Africa,2022,32(5):487-493.

[4]孙梦圆,刘堃.孤独感在中学生社交焦虑与抑郁症状间的中介作用分析[J].中国卫生统计,2018,35(6):926-928.

[5]Peng Chang,Wang Mengni,Cheng Junhan,et al. Association between internet addiction and suicidal ideation,suicide plans,and suicide attempts among Chinese adolescents with and without parental migration[J]. Computers in Human Behavior,2021,125(3):106949.

[6]彭海云,盛靓,王金睿,等.2001—2019年我国青少年孤独感的变迁:横断历史研究的视角[J].心理发展与教育,2023(3):449-456.

[7]Russell D,Cutrona C E,Rose J,et al. Social and emotional loneliness:an examination of Weisss typology of loneliness[J]. Journal of personality and social psychology,1984,46(6):1313-1321.

[8]王明忠,周宗奎.父母情感温暖对青少年孤独感的影响:多重中介效应分析[J].心理学探新,2015,35(1):41-44.

[9]Marianne Helsen,Wilma Vollebergh,Wim Meeus. Social support from parents and friends and emotional problems in adolescence[J]. Journal of Youth and Adolescence,2000,29(3):319–335.

[10]李秀,覃小琼,方铮,等.父母支持对青少年孤独感的影响机制研究[J].齐齐哈尔医学院学报,2021,42(15):1335-1338.

[11]Jouriles Ernest N,Rosenfield David,McDonald Renee,et al. Child involvement in interparental conflict and child adjustment problems:a longitudinal study of violent families[J]. Journal of abnormal child psychology,2014,42(5):693–704.

[12]胡思远,梁丽婵,袁柯曼,等.初中生亲子冲突、朋友冲突对孤独感的影响及其性别差异:一项交叉滞后研究[J].心理科学,2019,42(3):598-603.

[13]于腾旭,刘文,刘方.心理虐待与儿童快感缺失的关系:认知重评的中介作用[J].心理与行为研究,2022,20(3):361-367.

[14]Li Wenfu,Zhang Xueting,Chu Minghui,et al. The impact of adverse childhood experiences on mobile phone addiction in Chinese college students:a serial multiple mediator model[J]. Frontiers in psychology,2020,11:00834.

[15]Prof Karen Hughes PhD,Prof Mark A Bellis,et al. The effect of multiple adverse childhood experiences on health:a systematic review and meta-analysis[J].Lancet Public Health,2017,2(8)356-366.

[16]Shaquanna Brown,Paula J Fite,Katie Stone,et al. Accounting for the associations between child maltreatment and internalizing problems:The role of alexithymia[J]. Child Abuse & Neglect,2016,52(2):20-28.

[17]Calatrava M,Martins Mariana V,Schweer-Collins M,et al. Differentiation of self:a scoping review of bowen family systems theorys core construct[J]. Clinical Psychology Review,2022,91(2):102101.

[18]吳煜辉,王桂平.大学生自我分化量表的初步修订[J].心理研究,2010,3(4):40-45.

[19]高苗.大学生童年创伤经历对成人依恋的影响机制及表达性团体心理干预研究[D].苏州:苏州大学,2020.

[20]王艳,安芹.大学生安全感、自我分化和人际关系的关系[J].中国临床心理学杂志,2014,22(5):877-880.

[21]Stojadinovic Sanja. The role of defensive emotional distancing in loneliness of offenders with substance use disorders[J]. Mediterranean Journal Of Clinical Psychology,2020,8(3):1-14.

[22]潘辰,邓云龙,管冰清,等.儿童心理虐待量表的修订和信效度检验[J].中国临床心理学杂志,2010,18(4):463-465.

[23]刘平.UCLA孤独量表[J].中国心理卫生杂志,1999(增刊):284-287.

[24]Podsakoff Philip M,MacKenzie Scott B,Lee Jeong-Yeon,et al. Common method biases in behavioral research:a critical review of the literature and recommended remedies[J]. The Journal of applied psychology,2003,88(5)879-903:.

[25]李波,史滋福,王诗宇,等.大学生微信使用程度与孤独感的关系:自我控制的中介作用[J].心理技术与应用,2018,6(7):431-437.

[26]杨勇,吕邈.人格与青少年孤独感:人际能力的平行中介作用[J].心理技术与应用,2017,5(4):223-230.

编辑/ 卫 虹 终校/ 张 旗