宜兴紫砂工艺与艺术创作研析

蒋雍君

摘要早在新石器时代,宜兴地区就已经开始烧制陶器,而紫砂又是宜兴陶瓷中的典型代表。紫砂工艺是陶瓷技艺之精华,从泥料炼制到烧制完成的一系列工艺技法完整、完备。紫砂工艺的古法是今日所有紫砂壶制作的基础,是创作过程中的具体处理手法。紫砂实践者通过泥片拍打成型法、泥片镶接成型法等,结合捏塑、堆塑或雕刻,将预先设想的形态艺术进行有效地提升,体现的是自身的独特艺术语言和艺术品格。紫砂艺术创作与工艺技法是相辅相成、交融一体的,创作中弄清什么是紫砂的传统,什么是紫砂艺术的精神以及紫砂与时代、文化环境的关系,对紫砂创作实践是极为重要的。

关键词 紫砂;工艺技法;艺术;创作

1紫砂工艺的源起

宜兴制陶业历史悠久、代有传承,最早可以追溯到新石器时代,在我国陶瓷史中占有重要的地位,宜兴被称为“中国陶都”。紫砂是宜兴陶瓷中的典型代表,谈到紫砂工艺,首先想到其起源的问题。宜兴丁蜀蠡墅村羊角山古窑发现的北宋执壶有高颈、矮颈、提梁等等,也有较为精致的六方长颈,壶身采用的是泥片镶接成型法,壶嘴有素色和捏塑两种形式,捏塑有龙头形,粗犷而简练,壶嘴、壶把与壶身的镶接采用“捏接法”。在许多古籍中也都有宋代宜兴制壶的记载,但此时的制壶手段只是普通的制陶工艺,并没有形成独特的紫砂工艺。明人周高起著的《阳羡茗陶系》中记载:“金沙寺僧某逸其名,陶者相传谓阴静有致,习于陶人处,博其细土加以微炼,捏筑为胎。规而圆之,刳使中空,踵傅口、柄、盖、的,附陶穴烧成,人遂使用”, 这是较早记录紫砂壶始于金沙寺,由金沙寺僧人創制的文字;另有清代学者吴梅鼎所著的《阳羡瓷壶赋》中记载:“余从祖拳石公读书南山,携一幼童名供春。见土人以泥为缶、即澄其泥以为壶,极古秀可爱。世所谓供春壶是也”,此说又以供春制壶作为紫砂壶之源。这两段文字中共同的特点:其一是时间都为明代,其二看出一个完整的制陶工艺的流程:练泥、成型、烧成,这可能便是紫砂工艺的源头吧。从一般的规律来讲,一种新技术的诞生都是在已有的技术上发展以至成熟,紫砂工艺的形成也是遵循这一规律的,它是在传统制陶工艺的基础上发展而来的。

金沙寺僧与供春皆为正德时人,其后的董翰、赵良、元畅、时鹏、李茂林都是嘉万年间人,而从一些有准确纪年的紫砂标准器,如明代司礼太监吴经墓中出土的柿蒂形提梁大壶等等,可以判断紫砂工艺的形成时间是在明代中晚期,其间工艺技法一直不间断延续到明代晚期,时鹏之子时大彬正式确立了紫砂壶的使用价值和文化价值,并在世间广泛地流行。由此,紫砂也正式形成了独立的制陶工艺体系。

2紫砂工艺的形成条件

明代中后期,宜兴当地的“宜均”品种已蜚声海外。其中“瓯窑”产品进入了皇宫,成为了御器,大大提升了宜兴陶瓷的地位。而创始紫砂工艺的先人们也正是受到当地制陶文化的影响,从中吸取经验,不断地发展改进才形成独立的工艺体系。其次紫砂材料的特殊地域性也决定了这种工艺独特诞生于宜兴的必然,引《阳羡茗陶录》中一段:“相传壶土所出,有异僧经行村落,日呼曰:‘卖富贵土!人群嗤之。僧曰:‘贵不欲买,买富如何?因引村叟,指山中产土穴,及去,发之,果备五色,灿若披锦。”紫砂材料的质朴、可塑、多色、透气等性能直接影响着紫砂工艺的创造与发展。《茗壶图录》中提到:“泥色之辨,洵难矣!每壶各异,譬犹天文之烂然。不可得而名状也。”紫砂泥色丰富,提炼后保留原矿中带呈色的组成部分,因而材料本身就非常迷人,具有粗中有细、质朴温润等特点,这种材料的特殊性推动着紫砂工艺的发展。紫砂工艺的形成与确立,其中产生最大影响的便是当时的社会意识形态以及茶道的转变。明代中晚期,受王阳明理学思想的洗礼,对天理人欲、公私义利分辨极严。特别注重人格名节不论厉害、只论是非的思想,而封建皇族对老庄之道十分崇尚,使得整个社会从上层建筑到平民百姓都弥漫着天人合一、自然清心的思想,这便为茶事带来了莫大的助力。人们将茶视为修身养性的一门功课,自然而然烹茶的茶具也应运而生了,因此宜兴这种淡雅而又适合士人身份的茶具自然而然得到了创造发展的机会。明代茶事遂风起而云涌,民间也用茶来待客,这种风气在江南苏、杭一带犹为盛行,宜兴正是处于这类思潮的中心地带。金沙寺僧人、供春等都大受这类思潮影响,后期的时大彬更是置身于士人之间,对茶会论道之事深有体味,遂之对紫砂工艺古法改进,以符合当时经济及文化背景。

明代的制壶工艺距今已有四百多年,在长期的工艺实践中,宜兴紫砂逐渐发展,形成了一套清晰、完备的工艺体系。不同时期,由于经济、文化、思想、生活方式的变化,紫砂工艺也随之进行相应地改进,以适应时代的需求。它凭借其材料的特质、独特的成型技法以及装饰工艺等,在众多传统陶瓷工艺中独树一帜,延续发展到今天依然保有旺盛的生命力。紫砂工艺把传统的制作技法不断地进行完善,同时也保留了紫砂传统技艺本身的格调,通过不同的形式转换来传递紫砂文化的魅力。时移世易,今日的紫砂工艺造型千变万化,无不是符合其工艺技法,万变不离其宗,只是根据个人习惯略加改进而已。所以,这种紫砂工艺的古法是今日所有的紫砂壶制作工艺的基础。可以这样说:如果摒弃了宜兴的传统工艺也就不能称为“宜兴紫砂壶”了。

3紫砂工艺与艺术的关系

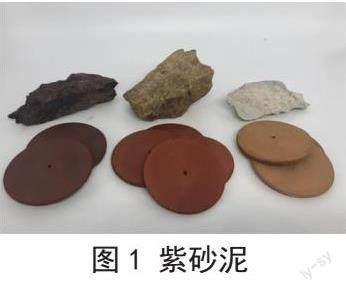

紫砂艺术主要是实践创作者将自身所具有的设计思想和意识,通过紫砂造型将内心意识表达出来。紫砂工艺则是创作过程中的具体处理手法,通过泥片拍打成型法、泥片镶接成型法等,结合捏塑、堆塑或雕刻,将预先设想的形态所具有的艺术美感进行有效地提升,体现的是实践创作者自身的独特艺术语言和艺术品格。紫砂艺术创作与工艺技法是相辅相成、交融一体的,紫砂工艺的特殊呈现,其材质的优越和工具的独特起了极其重要的作用。首先从材质分析:一是可塑性好(见图1)。可任意加工成大小各异的不同造型,粘合力强,但又不粘工具、不粘手。例如壶嘴、壶把均可单独制成,粘到壶体上后,再加泥雕琢加工施艺;二是干燥收缩率小,紫砂陶从泥坯成型到烧成收缩率约8%左右;三是紫砂泥本身不需要加配其他原料就能独立成陶,成品紫砂中有双重气孔结构,一为闭口气孔,是团聚体内部的气孔,另一种为开口气孔,是包裹在团聚体周围的气孔群,这就使得紫砂器具备不需要施釉,烧成后有珠圆玉润的效果,把摩的时间愈久,自然之光愈雅致,这是其它陶土无法比拟的。从紫砂工具来分析:紫砂工具极具创造性(见图2)。一件紫砂工艺品从泥料的选用到制作完成,除了要经过复杂的成型工序和制作技法外,还要借助丰富繁多的制作工具,两者缺一不可。孔子在《论语》说道:“工欲善其事,必先利其器。”紫砂工具不仅讲究造型美,而且符合人体工程学的规律,实践者们根据紫砂造型的实用性、工艺性和艺术性进行创造,在紫砂壶的制作过程中有效地运用,充分发挥各种工具的不同作用。因此,紫砂材质和紫砂工具是紫砂工艺制作环节做到精湛极致的重要条件,是紫砂器物实现造型艺术性的有效保证。

紫砂器物具有独特风格的艺术特点,它素面素心、不施釉色,造型别致且古朴典雅。无论圆器、方器、筋纹器或是仿生器,都蕴含着一种情趣、一种趣味。如“供春壶”是一个极好的例证,它从自然树瘿这一客观事物的“影象”中产生,其中又蕴含了文人寺僧之间的吃茶故事。因此,紫砂艺术是源于对自然的模仿,人们从模仿中和生活的真实感触中去求知与创造。紫砂艺术创作是一个凝聚升华的过程,创作者从生活中汲取的灵感和激发的思考而超脱于生活,正如俄国文艺理论家尼古拉·加夫里诺维奇·车尔尼雪夫斯基说:“艺术源于生活又高于生活。”

紫砂在艺术效果和工艺技法中,其造型是起着统一关系的。紫砂在艺术呈现的过程中形态各异、变化万千。在工艺制作的过程中,可以在造型、泥料色彩以及制作工具的选用等方面进行自身情感的表达实践,为创作服务,提升紫砂艺术的高度。

4紫砂艺术创作析解

在宜兴紫砂的发展中,每一个时期的作品都反映出当时特定的文化背景、工艺技术、审美情趣和生活方式,具有鲜明的时代特征。紫砂艺术的传承性很强,简单复制前辈大师的经典之作,这只能说是对紫砂传统的简单继承。传统是紫砂创作的根,技术是紫砂创作的手段。一件作品如何被表达,能否承载实践者对当代的观察和思考,传统的关系和个人的艺术特点如何结合,创作中弄清什么是紫砂的传统,什么是紫砂艺术的精神以及紫砂与时代、文化环境的关系,对紫砂创作实践是极为重要的。

紫砂器的创作从现实角度看,它是精神层面的活动,也是日常生活之需要;从文化角度看,它是历史、地域文化、工艺材质、造型及装饰等之综合;从哲学角度看,它是客观性形态与主观思想发生作用之体现;从审美角度看,它是形式美学、艺术语境与实体形态互化之过程。创作中从内容到形式,只有对紫砂深入认识,具备对工艺、材料的驾驭能力,才能将紫砂文化、哲学、审美在现实中得以呈现。

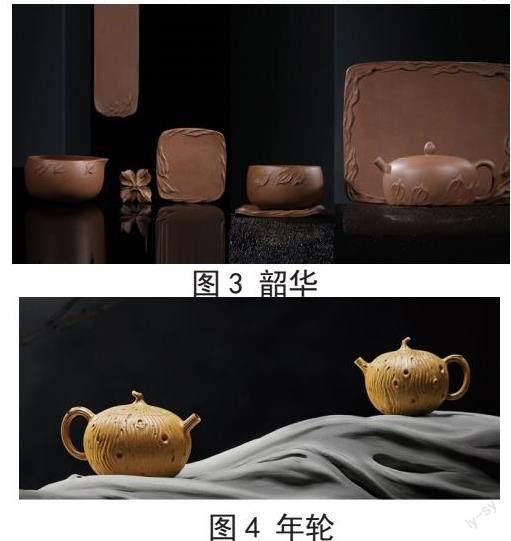

在求新求异的当下,紫砂创作应合乎于时代。以紫砂“韶华”“年轮”“现代炉事记·石空”创作为例,来探寻紫砂艺术创作中工艺技法与艺术体验、艺术构思和艺术传达三个过程的融合与统一。

“韶华”(见图3)以自然界微小形态为线索,叙述时间、空间与生活,诠释紫砂陶艺术的时代语言。大自然形成的各种物质与生命形态体现着自然的力量、美感与规则,彰显着形态内力与自然外力相互作用的结果,不失为灵感、想象、创意的来源。传统的紫砂造物中,人们喜欢模仿自然界的植物、果实、种子等来借物抒情,表达一种追求自然的理想精神状态,这一类造物的模仿逐渐发展为宜兴独树一帜的紫砂花货一类。传统紫砂工艺更加讲究对物象本身的模仿,注重对自然物的还原,而“韶华”则是借助工艺技法、材质,以自然界中叶的形态作为创作媒介,以小见大,表达紫砂陶艺术在时下的艺术语言。从传统工艺入手,工艺上主要运用传统紫砂工艺泥片拍打成型法和堆塑装饰技法,创作中又打破工艺本身的局限性,不是单纯继承或是模仿前人的作品,而是突破创新,通过自然物形态的模拟、提炼寻找到新的创作路径,力求在传统工艺和当代设计思维之间碰撞出新的火花。

紫砂工艺和艺术是相辅相成的关系,精湛的手工技术和蕴藏的文化价值让它具有艺术和文化的双重属性。创作者需要有很好的大局观,关注当下的生活状态,注入人文情怀。“韶华”试图赋予一抟泥以生动的表情,使之构成有温度、有情怀的器物,即由紫砂的材料语言到艺术语言乃至生命语言。其造型借鉴自然,以个人自主意识探索创作观念、形式意趣、材料择用以及工艺处理,将自然对象从整体到细节加以取舍和抽象,凝练并展现完成这一过程,使“韶华”整体追求在环境空间里的综合呈现,从而建立起一种气氛、一种角度、一种风格。

“年轮”(见图4)索求艺术形式、装饰手法与审美观念革新上的内在联接,打破了一味模仿与复制传统器型的束缚枷锁,开创了现代美学与传统工艺相融合的新局面。紫砂工艺的技法是创造美的源头,就技法本身而言,是人们长期实践的经验财富,巧妙的技艺能使人带来愉悦的审美享受。从技术角度探索材料的多种可能性,可以更好地发挥紫砂在材质上的特色,现代美学的介入则让紫砂工艺的“技法美”得到升华。作品设计遵循美的规律,用传统的技法突显当下的审美观,巧妙地把技法作为动力,追寻作品的节奏感和韵律感,表达作者的审美情趣。

“年轮”用全手工薄胎工艺技法制作,以树瘿的肌理为构思起点,以无限反复的线的轨迹构建一种总体均衡的、韵律的美,充满着流动的和谐和自然的激情,或施于壶之整体或呈现于某一局部,以艺术的法度规矩,昭示了自然界自身的生命之力量,是实象与内心的情感交流,是传统技艺与审美理想双重的价值赋予。尽管作品以自然题材为主,却和其他仿生器物极为不同,无论是造型还是装饰,既有模仿自然的逼真,又能展现出一种强大的生命力来触动观者柔软的内心。作者不把思维停留在单一的技术层面,只追求技艺的高超,而是在创新的视角下进行技艺的传承,更多地表达艺术家自己的思维,从而给作品注入灵魂。器物中饱满的体态、流动的线条、精巧的嘴把,把自然的语言描摹得淋漓尽致。而功能性、工艺性、思想性几者又巧妙结合,在作品中也得到了完美展现。紫砂“年轮”的艺术新符号、新元素凝聚在器物之间,传达着艺术的情感强度和自我表征,熔铸着当代紫砂艺术的美学精神。

每当人类向文明迈进一步时,自然的完整往往就会减少一分。我们试图努力去营造自然中的山石意象,也许留下的只是一方凝固的时间和记忆。“现代炉事记·石空”(见图5)重塑湖石记忆,作者以紫砂泥片结合塑雕成型,模拟湖石孔洞造型进行几何形态的切割,看似缺失,它却是永恒的存在。记忆凝固在时间的缝隙里被彼此消解、消失或重建,作品给观者描述了江南是中国文人的故乡和灵魂的归处,湖石又是中式雅室、园林空间和记忆的载体,被文人视为精神的图腾,当下文人渴望的这份记忆和情感记录在现代炉事里。“古人炉事,在茶烟外。今人炉事,应合时代。”工业时代的席卷下,生活在不断进步的同时,人和自然的关系也日趋严峻,而曾经的闲情雅趣也随着社会的快速发展慢慢被忽视,当代所要面临的困境是在繁忙的生活节奏下如何保留文人的情怀,探索生活中的雅趣,远离喧嚣,寻找专属现代文人的炉事。山水、湖石是作者的主要设计元素,暗含江南文化,也是东方文化特有的审美符号。创作的工艺手法延续传統技法,泥片相接并结合塑雕,充分发挥紫砂泥的材质特色。除了造型特色外,作品还具有非常强的实用性,并有一种淡淡的工业风。人们在使用过程中,很容易唤起关于过去的记忆。尽管作品是现代的炉事,却高雅地不失传统的格调,给人带来一种新的体验。抟土造石是作者对生命的体悟,赋予泥土新的意义,利用紫砂最质朴的语言传递其精神寄托。尽管现实中太湖石的社会生态已经消亡,但是作者营造的山水空间赋予了它新的生命。模拟被几何形态切割的太湖石,似乎是被消解和破坏的,如同曾经承载的水乡记忆逐渐随我们远去。看似被摧残的山石又被创作者重新塑造,宛如一块凝固的时间。“现代炉事记·石空”在创作过程中用简洁、干练的创作手法,表达石空观、当代观和文化观,赋予紫砂生命力,体现时代的印记。作者把关注的目光放在对传统文化的传承与转换,立足于当下的艺术语境,以个人独有的视角和创作方式来表达作者心里的“诗和远方”。

传统工艺的继承和个人风格化创作之间的关系是当代紫砂艺术大环境下面临的创作问题,紫砂文化承载的艺术价值、文化价值以及其精神文化的表达都是壶匠和艺术家们要思考的问题。紫砂文化继承发展到今天仍能保持蓬勃的发展势头,和它独特的工艺密切相关。“技法”是紫砂的根,“技术”是紫砂的手段,但是如何“破土重生”是所有工艺匠人和艺术家需要终身去探索的课题。单纯地继承紫砂工艺的技法并不能推动紫砂文化的发展,在特定的时代背景下,紫砂表达的语言有所不同。创作者在传统技法的基础上突破“形式”的局限性,注入自己的思想是关键。紫砂作品“韶华”“年轮”“现代炉事记·石空”就是时下陶艺创作者探索紫砂多种可能性的典型代表。紫砂创作者们没有一味追求技法的绚丽和形式的妙趣,也没有依附传统技法追求工艺的尽善尽美,而是通过自己独特的视角关注生活本身,寻找适合自己发展的创作之路。“韶华”“年轮”“现代炉事记·石空”三组作品有一个共同之处,都是从自然界寻找创作灵感,融入对当代生活的思考,对现代美学的体悟,着力于生活本身,探讨紫砂创作的多种可能性。尽管三者都描摹了自然界物,探讨人和自然关系,但是出发点和最终的效果都大为不同。无论“韶华”是对自然物微小语言的体悟,“年轮”流淌着的生命力还是“现代炉事记·石空”借石传情,都在传统的技艺中突破创新,找到了他们独特的语言形式。紫砂器的造型和成型工艺有着特定的联系,精湛的技术是紫砂作品的奠基石。我们也不能脱离技术空谈思想,而应该在磨练技艺的同时,以独特新颖的视角进行艺术创作,把技术和艺术进行完美融合。技术和艺术没有绝对的界限,技术的运用和艺术的表现是紧密联系的关系。当我们欣赏“韶华”“年轮”“现代炉事记·石空”时,也不难发现技术在作品的创作中也起到了关键性的作用,这些作品也保留传统工艺最质朴的部分,没有脱离工艺而只谈创新。紫砂工艺和艺术反映到作品上是相互成就的关系,艺术价值的实现也是工艺的升华。

综上作品分析,紫砂作为传统手工艺中的奇葩延续发展至今,无论是工艺还是思想都有其专属的特色,并且不可分割。工艺技法不是纯粹实现作品目标的手段,而本身就自带优越的属性,体现造物的迷人魅力。因此,合理应用独特的紫砂工艺进行有意义的创作,是工艺匠人和艺术家们不断努力的方向。传统手工艺技法、文化创意理念与现当代设计是紫砂器物创作的重要融合,而由工艺材料语言到艺术语言升华至生命语言,是紫砂实践者们的创作追求。

5结语

紫砂艺术是传统的民间工艺,作为传统文化的载体之一,因茶文化的发展而丰富和兴盛,具有独特的文化属性。它的手工精神与艺术含量反映的是人类与自然亲近关系的本质,绝不能因为社会的发展而摒弃这种工艺。为了紧跟时代步伐,实践者们还需要在材质和成型技法上多加思考,以探索、选择、试验、丰富和发展等多种方式进行相关研究,探寻紫砂艺术的多种可能性。随着现代社会的快速发展,人们的观念在不断地更新改变,他们对紫砂陶的审美变化也日渐为探求艺术发展的人们所重视。在发达国家的陶艺创作通常视为个人休闲活动的产物,注重的是个人审美情绪的渲泄和表达,而淡化作品的共赏性。而在宜兴紫砂门类中最主要的类型是紫砂壶,其实用性和审美性并重,它强调的是社会认同感,具有很强的实用功能,大众的喜欢是它发展的动力,而不单是个人审美的表达。作为民族传统文化一份独特资源的紫砂,要保持蓬勃向上的艺术生命力,必须在保持传统文化精神的同时又具备时代的文化精神和审美情趣,这既是与时俱进的要求,更是紫砂艺术发展的本质要求。

作为手工艺术重要门类的紫砂陶,在快节奏的现代社会生活中越来越凸显其魅力和无可替代的价值,它反映着人类与自然的关系,有丰富和深广的文化内涵。需要重视的是,宜兴紫砂的艺术创作和工艺技法是相辅相成的关系,实践者们要从文化的角度出发,重视紫砂工艺的独特性和传承性,关注时下的生活,把时代特色和艺术创作紧密相连,继承和发展好紫砂文化,这也是对历史传统和文化创造的尊重。

参考文献

[1]詹勋华.宜兴陶器图谱[M].南天书局.1993.

[2]顾景舟,徐秀棠,李昌鸿.宜兴紫砂珍赏[M].青岛出版社.1992.

[3]叶喆民.中国陶瓷史[M].生活.讀书.新知三联书店.2011.

[4](日)奥玄宝,杜斌.茗壶图录[M].山东画报出版社.2010.

[5](明)周高起,(清)吴骞,赵菁.阳羡茗陶系[M].金城出版社.2012.

[6](清)吴骞.阳羡茗陶录[M].线装书社.2012.

[7]李净仪.浅论陶瓷艺术与陶瓷工艺的关系[J].陶瓷科学与艺术,2017(2):22-23.

[8]杨帆.论宜兴紫砂材料的色与质[J].陶瓷研究,2018(5):28-33.