美育视域下文学阅读与写作任务群教学实施策略

林璇

《普通高中语文课程标准》中明确指出:“文学阅读与写作任务群旨在引导学生阅读古今中外诗歌、散文、小说、剧本等不同体裁的优秀文学作品,使学生在感受形象、品味语言、体验情感的过程中提升文学欣赏能力,并尝试文学写作,撰写文学评论,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。”由此可知,语文课堂在文学阅读与写作任务群中要实施审美教育,但是在实际教学中,审美教育被严重忽视,导致语文教学实质上的审美教育匮乏。

一、语文教学审美教育匮乏原因

首先,学生群体易出现审美疲劳。学生自小接触经典文学著作,加之学习活动中涉及的语文课文均是精挑细选的典范之作,学生在课内外阅读中接触的均是经典文学作品。诚然,阅读经典文学作品本身无错,但是客观上来看这一现象造成学生在阅读文学作品时不分好坏、不知对错,对经典优秀文学作品无感,出现审美疲劳现象。

其次,学生自主审美活动被忽略。教师对学生审美主体地位认識不到位,导致学生即使身处审美鉴赏课堂,也只能被动接受属于教师的生命领悟之美,感受被动体验式的情感共鸣。这种教学方法阻碍了学生自主体验美,更遑论自主创造美了。

最后,多媒体教学工具被过度运用。适度应用多媒体教学工具对美育是有积极作用的,但是当下许多语文课堂出现过度运用多媒体教学工具的情况。小视频、图片等多媒体教学工具的过度使用导致学生想象力匮乏,学生难以发挥想象,阻碍了审美活动的开展。所以,不可过度使用多媒体教学工具,要呵护学生的想象力,才能提升学生的审美力和创美力。

对正处在价值观和审美观形成期的高中生,拥有审美鉴赏能力,用审美的角度对待生活,获得情感愉悦,就等于获得了人生的精神财富,这对学生终身发展是至关重要的。因此,在高中语文教学中,借助文学阅读与写作任务群的学习活动强化培养学生的审美力和创美力,应当成为语文教学的一项重要任务。

二、课前学习活动应重视审美直觉

审美直觉就是在审美活动中通过联想或想象直接体验审美对象的过程。在语文教学中,不能让审美直觉一闪而过,而是要引导学生重视审美直觉,增强审美直觉。这就要求语文教师在教学过程中提升学生对语言文字的敏感性,运用形象思维深入感知文本内容,将文本内容转化为具体的审美对象,对审美对象进行整体感知。

首先,巧设课前学习任务,为学生构建审美情境。统编高中语文教材必修上册第一单元以“体验青春、讨论青春”为情境,高一学生对青春、青年、理想都具有朦胧的认知,所以课前学习活动的第一项任务是结合自己生活体验及日常阅读体验,写下三句话表达自己对青春、青年、理想的思考认识,以进一步明确自我认知,为感知体验青春打好基础。

其次,重视课前诵读活动,帮助学生获得审美直觉。课前诵读是学生第一次走进文本,运用形象思维将文本内容转化为具体形象,整体感知文本的阅读活动。学生初读文本往往是阅读期待最强烈的时候,教师要善于利用学生的阅读期待,激发学生学习的主体性和阅读兴趣,以提高课前学习活动效率。学生初读文本前,教师要明确提出诵读要求:读准字音,读好停顿;再读文本,读得流利,把握好节奏。同时,要求学生养成正音、关注课本注释的习惯。课前诵读可以让学生获得感情初体验,在诵读中得到审美直觉,为审美能力的提升打下基础。

最后,利用课前学习任务单,强化审美直觉。课前学习任务单不仅要完成常规预习任务,还要有审美体验记录。学习任务单中设置写作背景和作家经历、整体阅读感受和类似阅读感受三部分内容。写作背景和作家经历是解读作者知人论世,帮助学生理解文本的内容;整体阅读感受部分可以让学生记录课前学习活动过程中的感受以及对本文的理解;类似阅读感受是引导学生调动已有阅读经验进行审美活动的步骤。

三、课堂学习活动应唤醒审美知觉

审美知觉是学生对审美对象的整体把握。要唤醒学生的审美知觉,就要组织学生通过诵读反复充分感悟文本的语言之美,激发学生的想象,形象化文本内容,在正确的价值导向中整体感知文本,从而去发现美、体验美、探究美并丰富美的内涵。

首先,通过课堂诵读感知语言之美。诵读是学生审美体验最直接的方式。学生的诵读活动应贯穿整个教学过程,课堂要依托形式多样的诵读活动,引导学生感悟语言之美。课堂上的诵读比课前诵读要求更高,它要求学生能够基本把握文本的情感基调,要有充分和恰当的情感储备,找到文本情感的爆发点,注意重音和语气语调。如《沁园春·长沙》,这首词豪迈奔放、气势磅礴,应激情诵读,音调要高亢激昂,读出气势,尤其是“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”“指点江山,激扬文字,粪土当年万户侯”等句。

其次,启发审美想象领略内容之美。学生在阅读文学作品的过程中,不自觉地会随着意象、意境、故事情节和人物命运等文本内容进入文本的审美空间,从中体会到与日常现实生活不同的感受,从而进入文本的审美境界。进入审美境界后,要激发学生的审美想象力。审美想象是指在审美活动中,审美主体理解和分析审美对象后,创造出一种新的形象思维过程。在语文学习过程中,学生面对的是众多文字,所以语文学习的审美活动要顺利展开,审美想象是必要条件。

如在《哦,香雪》的赏析环境描写这一学习活动中,教师要引导学生根据课文环境描写的文字,在脑海中展现台儿沟的场景。关于台儿沟的描写主要在课文的第一段,“一心一意掩藏在大山那深深的褶皱里”“默默地接受着大山任意给予的温存和粗暴”,这些文字,让学生脑海里浮现出一幅偏僻、闭塞、落后和贫穷的台儿沟的整体印象图。文中第二段的环境描写中有明净的月光、庄严的群山和具有愉悦感的树叶作响声。这时,学生脑海里有了一幅新奇、欢喜的动态图。第三段描写了高昂歌唱、欢腾奔跑的小溪,此时学生脑海里想象出了一幅更轻松愉悦的图景。学生在审美情境中,运用审美想象,将课文中的文字想象成一幅幅图景,有利于学生读懂场景特点,帮助学生解读文本内容。

最后,重视价值导向体验情感之美。学生是学习活动的主体,也是语文学习活动中审美活动的主体。语文学科实施审美教育就是要引导学生进入作品审美情境,通过感受作家的审美情趣,实现与作者的情感共鸣,提升学生的审美水平。例如,在《沁园春·长沙》中理解作者以天下为己任的远大抱负及奋发向上的热情;在《立在地球边上放号》中理解作者表达的热血青年的理想和激情;在《红烛》中体会进步诗人为民主自由的理想而献身的精神等。总之,在审美教育中要重视课文的价值导向,让积极、健康且高尚的情感浸润学生的心灵。

四、课后学习活动应注重审美创造力

在课后学习活动中,要着重提升学生的审美创造力。所谓审美创造力是指人在审美中能动创造的能力,包括审美过程中的创造观念、创造思维、创造方法等。语文教学中的审美教育最终指向学生审美创造力的提升,课堂上的审美学习活动的最终目的是提升学生的审美创造力,课后学习活动更应引导学生在审美实践中提升审美创造力。

首先,开展诵读录音评比活动,引导学生表达审美感受。在课堂上明确诵读录音评价标准,可以示范优秀的诵读录音,让学生明确标准后自主合作完成诵读录音任务。而后开展多轮评价的诵读录音评比活动,从而激发学生的诵读兴趣,让学生在诵读中直接且重复地获得审美体验。诵读录音比赛评价标准如表1所示。

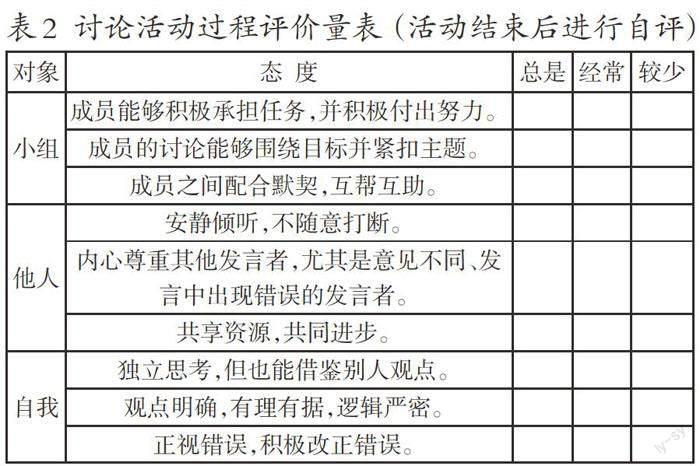

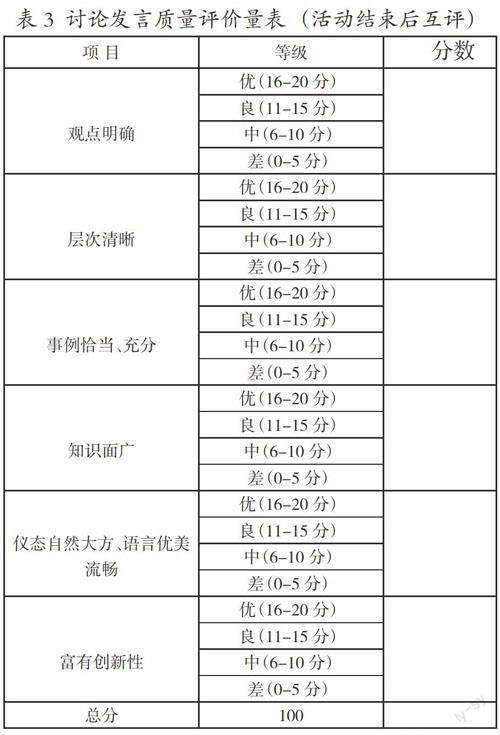

其次,组织课堂讨论活动,引导学生抒发审美感悟。本单元可以设计主题为“青春的理想”讨论会,课前面向全班学生征集关于“青春”的讨论话题,如“你理想中的青春是怎样的?”“你想要拥有怎样的青春?”“青春理想和青年责任关系是怎樣的?”等。当然,以学习小组为单位,组织一场精彩的讨论活动,教师要提前指导学生设计活动方案、编写串词并选出主持人。

为了确保课堂讨论环节既有序又有效,教师要组织学生制定《讨论活动过程评价量表》(如表2所示)和《讨论发言质量评价量表》(如表3所示)。这两个量表的制定可以在课前由学生利用课余时间完成,教师在此过程中起到指导完善作用。评价量表可以落实学生的讨论标准,让学生学会理性讨论问题,这也是审美教育的目的。

再次,编辑班级学生作品集,让学生发挥审美创造力。在教学过程中,教师要注意收集学生的作品,并整理成册。学生作品包括现代诗歌、阅读札记等。学生的作品源自整个单元教学活动中布置的学习任务,比如在本单元现代诗歌教学中,让学生以“青春和梦想”“青春和当下”“青春和我”等为主题,抒发青春情怀,创作一首现代诗歌。因为很多学生是第一次写诗,所以对诗歌评价要求不能太高,评价可以围绕意象、主题、表达、情感等方面展开。同时,随着教学进度的推进,教师可以有针对性地要求学生进行修改,不断完善。

本单元的两篇小说读起来让人在审美取向上富有诗美效果。情感抒发方面,两篇小说都注重表现人与人之间纯真的情感,富有人情美;语言表达方面,注重强化诗意美,富有诗歌意象和意境,抒情性强烈;叙述故事方面,绕开时代主流矛盾,以小见大地表现主题。围绕两篇小说“诗化”特点,教师可以让学生从《百合花》和《哦,香雪》中选择自己感兴趣的一篇,用诗歌形式抒发读后感。

最后,教师引导学生以学习小组为单位完成诗集编辑活动。分组完成班级诗集的编辑与印制任务,有的小组负责给入选诗歌分类及命名,有的小组为诗集整理目录,有的小组负责撰写卷首语,还有的小组为作品集设计封面,完成排版等任务。这些审美实践活动不仅可以提升学生的审美创造力,还能让学生在实践中提高解决实际问题的能力。

五、结语

美不仅是一种主观感受,也是一种精神文化,可以不断激发人们感悟人生,促进人们产生更深刻的生命认知。在语文审美教育中,教师的作用是微妙的,教师的教学理念和教学实践直接影响审美教育目标的实现。所以,语文教师要树立正确的学生观和审美价值观,才能在语文学科的审美教育中发挥更大的作用。