网络社会排斥对大学生网络偏差行为的影响:有调节的中介效应*

石常秀 代晨辉 马华维 赵小军**

(1.河北大学教育学院,保定 071002;2.天津师范大学心理学部,天津 300387)

1 引 言

互联网已成为人们现代生活中不可或缺的部分,相关统计报告显示,截至2020年末我国的网民人数已达9.89 亿,网络是由现代科学技术所创建的特殊虚拟空间,相比较于现实世界,网络有着更强的匿名性,可能会使个体变得肆无忌惮,从而做出一些不良行为(牛更枫等,2015)。网络偏差行为主要是指不遵守、破坏网络行为规范的行为(王辰等,2020;朱黎君等,2020),随着网络的普及化,这种偏差行为的影响变得十分广泛,一项基于中国学生群体的元分析结果显示,网络偏差行为在大学生群体中十分严重,尤其是男性大学生群体(田金哲,宋丽娟,2021)。因此,本研究着重探讨大学生网络偏差行为的成因,以便于更加深入了解其产生机制。

人际关系对于大学生的社会适应至关重要(Boman & Mowen,2019),由不良的人际关系所导致的被排斥感则能够使归属感等心理需求受阻(Yang&Treadway,2018),是网络偏差行为的重要预测因素(王辰等,2020)。网络的快速普及使人们逐渐将部分精力投入到网络社交中,由此产生了社会排斥在网络空间下的衍生概念“网络社会排斥”。网络社会排斥在定义上指个体在网络交往互动中,由于没有及时获得他人的交流和认可(例如在QQ 群、微信群中发言,但无人回复),从而感受到被人排斥的消极体验(Schneider et al.,2017)。根据需求- 威胁时间模型和广义紧张理论可知,被排斥感会给个体造成“社会疼痛”以及威胁其基本心理需求,并产生各种负面情绪(金童林等,2020),个体为了缓解这些情绪,可能会做出一些非适应性行为(程莹等,2014),因此本文提出H1 假设:网络社会排斥能够正向预测大学生的网络偏差行为。

反刍思维是指个体持续关注自身的消极情绪、思想或行为状态,但却不积极解决问题的思维方式(Nolen-Hoeksema,1991),与个体的心理健康有着非常密切的关系(来水木等,2009)。根据有限自制力理论可知,自控资源是有限的,反刍思维所产生的一系列负面情绪会消耗大量的资源,从而导致自控资源总量的下降,自控能力下降(Baumeister,Bratslavsky,Muraven,&Tice,1998;Baumeister,Vohs,&Tice,2007;魏华等,2020),就容易被各种网络信息所干扰而产生偏差行为。另一方面,由认知行为模型可知,病理性网络使用(如网络偏差行为)是由远端因素(如网络社会排斥经历)和不良认知方式(如反刍思维)共同作用产生的(Davis,2001),社会逆境信息(如网络社会排斥)会引发个体的负面情绪,负面情绪会进一步加强对逆境信息的感知,反复循环会使个体出现反刍思维(金童林等,2020),而反刍思维又会损伤部分社会功能,从而促使大学生在网络上发泄负面情绪(金童林等,2018),因此本研究提出H2 假设:反刍思维在网络社会排斥和网络偏差行为间起中介作用。

社会排斥通常伴随着不良的同伴关系,而网络社会排斥可能更多是由于信息的非同步性、时空模糊性等而产生的被排斥感(Tobin,Vanman,Verreynne,& Saeri,2015),即高网络社交被排斥感的大学生并不代表他们现实生活中的人际关系就很糟糕。低社交焦虑的大学生更倾向于在现实生活中与同伴进行社交(滕雄程等,2021),提高社会支持的水平,减弱网络被排斥感所带来的负面作用,然而高社交焦虑的大学生由于网络和现实双重影响下,会放大被排斥感的破坏力,从而做出更多的网络偏差行为,据此本研究的H3 假设为:社交焦虑能够调节网络社会排斥与网络偏差行为的关系。

综上所述,本研究建立假设模型:网络社会排斥能够正向预测网络偏差行为,反刍思维在其中起中介作用,社交焦虑能够调节二者的关系,此外有研究发现男生的网络社会排斥和网络偏差行为均显著高于女生(童媛添,2015;田金哲,宋丽娟,2021),因此本研究认为该模型存在性别差异。

2 方 法

2.1 被试

本研究通过问卷星平台进行网上施测,随机选取大学生作为被试,共得到414份有效数据(男生91 人,女生323 人),其中大一学生89 名,大二学生76 名,大三学生122 名,大四学生43 名,研究生84 名,平均年龄为20.71±2.03 岁。

2.2 工具

2.2.1 网络社会排斥

采用童媛添(2015)编制的网络社会排斥量表,共14 道题,5 点计分,分为个人聊天、群体聊天、个人空间三个维度(雷玉菊等,2018),总分表示个体在进行网络互动时所感知的被排斥感,得分越高,被排斥感越强烈,本研究中量表的α 系数为0.940,三个维度的α 系数分别为0.912、0.903、0.813。

2.2.2 反刍思维

使用Nolen-Hoesksem(1991)开发的反刍思维量表,韩秀和杨宏飞(2009)进行翻译,量表为三维结构(症状反刍、强迫思考和反省深思),4 点计分,总分越高表示个体在遭遇负性事件时更倾向反刍,量表在本文中内部一致性系数为0.963,各维度分别为0.936、0.870、0.849。

2.2.3 社交焦虑

采用Leary 所编写,彭纯子等(2004)修订的交往焦虑量表,5 点计分,共15 道题,单一维度,总分越高表明个体的社交焦虑越严重,本研究中该量表的α 系数为0.863。

2.2.4 网络偏差行为

采用张婷(2014)开发的网络偏差行为问卷测量个体在上网时交往、言语、色情以及使用四个方面的偏差行为,共19 道题,总分越高代表网络偏差行为越多,本研究中量表的内部一致性系数为0.955,各维度分别为0.874、0.936、0.907、0.955。

3 结 果

3.1 共同方法偏差

采用“控制未测量的潜在方法因子”进行共同方法偏差检验(汤丹丹,温忠麟,2020),首先使用Amos 24.0 软件构建仅含特质因子的模型1,之后在模型中加入方法因子,构建模型2,观察模型拟合是否有明显改善,结果发现二者差异不大:Δχ2/df=0.284, ΔCFI=0.034, ΔGFI=0.049,ΔRMSEA=0.004,ΔNFI=0.033,ΔIFI=0.034,因此本研究不存在严重的共同方法偏差问题。

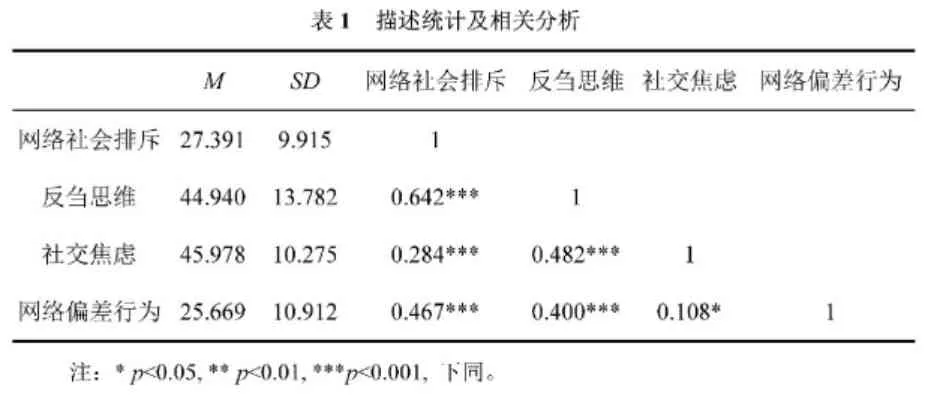

3.2 描述统计及相关分析

相关分析结果显示四个变量间均存在两两显著正相关的关系(如表1)。此外性别差异分析结果发现,男生在网络社会排斥(t(412)=3.802,p<0.01)、网络偏差行为(t(412)=3.329,p<0.01)上的得分均显著高于女生。

?

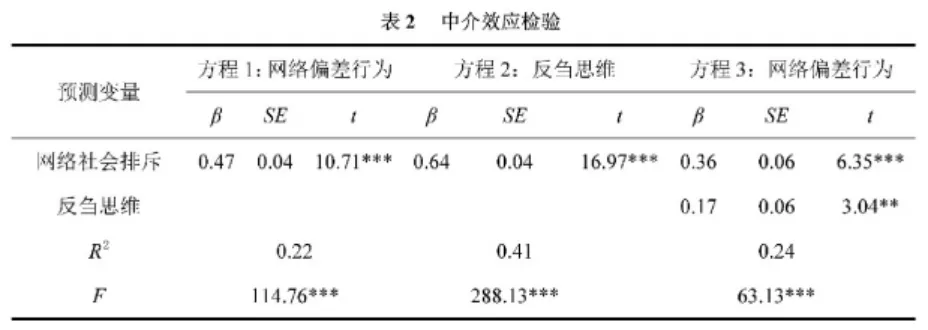

3.3 反刍思维的中介效应检验

采用Process 插件分析反刍思维的中介效应,在分析之前,将数据标准化。结果如表2 所示,网络社会排斥能够显著影响网络偏差行为和反刍思维,当网络社会排斥和反刍思维同时预测网络偏差行为时,二者的影响也均是显著的。此外,Bootstrap结果显示中介作用置信区间为[0.0386,0.1816],这表明反刍的中介作用显著,直接效应值为0.36,间接效应值为0.11,即中介效应占比为23%。

?

研究进一步分析性别的作用,结果发现无论是男生群体还是女生群体,反刍思维的中介作用均是显著的,其中在男生群体中,中介效应占比为37%,置信区间为[0.0426,0.4308];在女生群体中,中介效应占比为24%,置信区间为[0.0093,0.1607]。

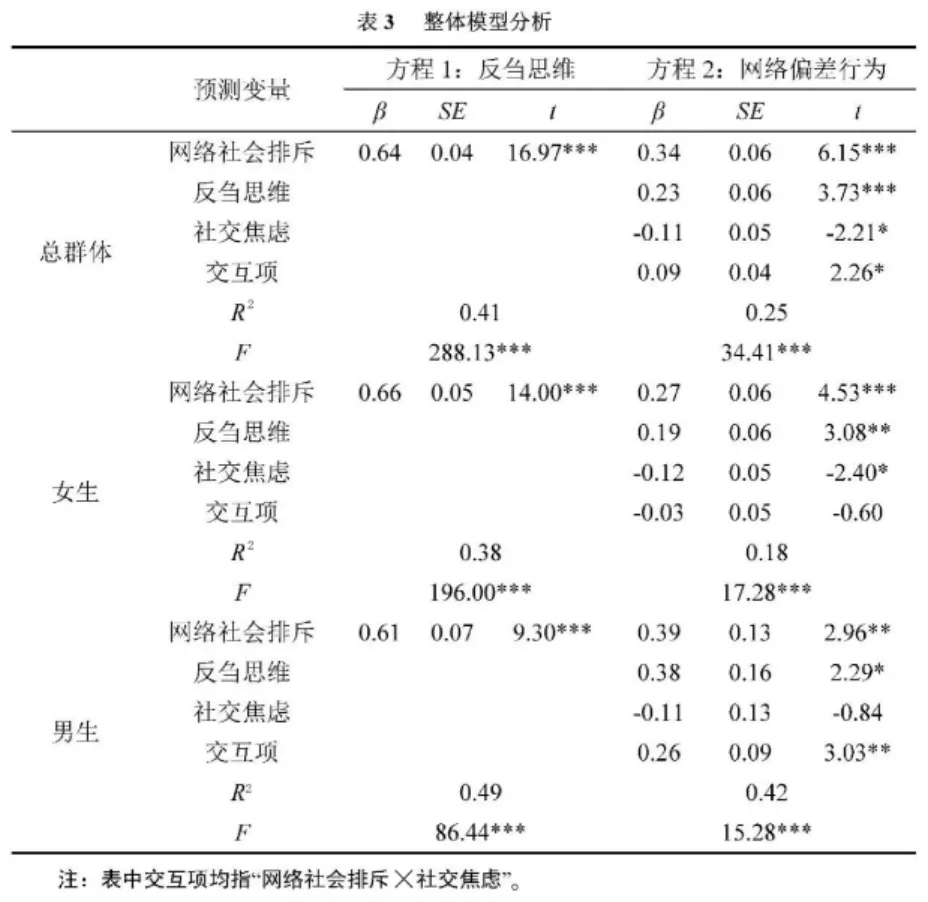

3.4 有调节的中介效应检验

其次,将社交焦虑加入模型,结果如表3 所示,网络社会排斥和反刍思维均能显著正向预测网络偏差行为,网络社会排斥与反刍思维的交互项对于网络偏差行为的影响显著,即社交焦虑能够调节网络社会排斥和网络偏差行为之间的关系。

?

研究进一步发现,社交焦虑的调节作用在男生群体中显著,而在女生群体中不显著。

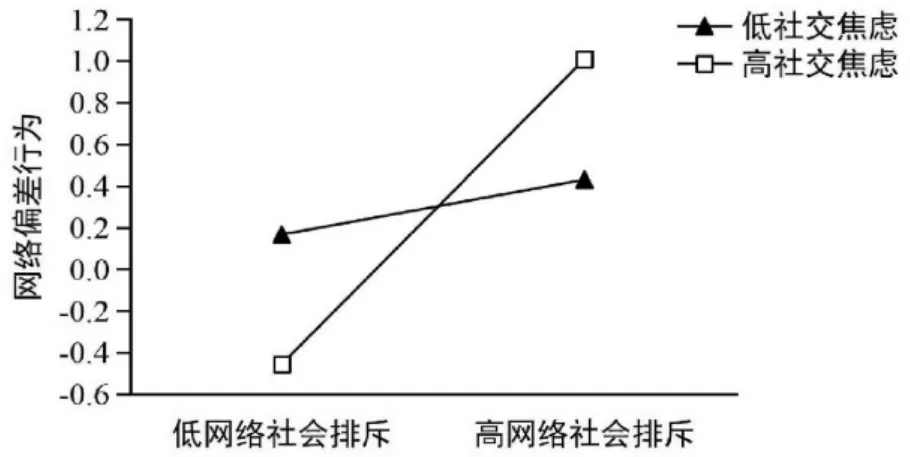

分析社交焦虑在男生群体中的调节作用,将焦虑分为高分组和低分组(M±1SD),然后进行简单斜率分析。结果如图1所示,低焦虑状态下,网络社会排斥对网络偏差行为的预测作用不显著(Simple slope=0.11,p=0.49);而在高焦虑状态下,网络社会排斥显著正向预测个体的网络偏差行为(Simple slope=0.63,p<0.001)。

图1 社交焦虑的调节作用

4 讨 论

研究结果显示,反刍思维在网络社会排斥和网络偏差行为间起部分中介作用,从社会信息加工理论的角度可知,当大学生较为频繁地感知到自己在网络社交过程中被排斥时,他们会在其认知系统中不自主地思考这些负性信息,并产生抑郁、焦虑、紧张等负面情绪,这些情绪又会反过来影响个体对于被排斥信息的感知,多次反复会引发个体出现反刍思维(金童林等,2020)。另一方面,按照有限自制力理论和广义紧张理论的观点(魏华等,2020;程莹等,2014),由网络社交被排斥经历所产生的反刍思维会占据大量的认知资源,损害个体正常的认知系统,容易做出一些非适应性的行为,例如网络偏差行为。因此采用正念、反刍思维认知行为疗法或积极反刍思维训练等辅助手段减缓消极反刍的影响(杨宏飞,2019),对大学生心理健康发展有着重要意义。

研究发现社交焦虑能够调节网络社会排斥与网络偏差行为的关系。社交焦虑作为一个个体因素,会影响大学生在日常生活中的信息获取,研究表明低社交焦虑的大学生会对积极信息表现出优先注意(邓衍鹤等,2017),从而缓解网络社会排斥所产生的情绪或认知上的不良影响。因此应鼓励大学生参加各种积极的集体活动,不仅能够缓解其社交焦虑,也能缓解网络偏差行为水平,以此提升大学生的心理健康水平。

研究发现男大学生比女大学生感知到更高水平的被排斥感及在网络上表现出更多的偏差行为,这与前人结论相符(马晓辉,雷雳,2011;童媛添,2015),男生在现实生活中的基本心理需求满足要高于女生,而根据需求-威胁时间模型可知,网络社会排斥会对个体的基本心理需求满足产生威胁(程莹等,2014),因此男生可能会对基本心理需求满足的威胁因素更加敏感,更容易受到“错觉性排斥”(由于网络原因所臆想出来的排斥)的影响,从而感知到更高水平的网络社交被排斥感,低社交焦虑的男生会积极参与社会互动减缓网络社会排斥的威胁,从而使社交焦虑的调节作用仅存在于男生群体。此外比起女生,男生更倾向于采取一些偏冒险、刺激的上网方式以获取心理上的快感(金童林等,2017),因此男大学生会表现出更严重的网络偏差行为。

本研究探讨了网络社会排斥对于网络偏差行为的影响以及其内在作用机制,拓宽了网络偏差行为的相关研究,但研究采用横断研究,未来可以进一步地考察其因果关系。此外,未来的研究可以综合考虑个体因素和环境因素,例如个体的感知能力、敏感性等等,考察网络社会排斥和现实社会排斥的差异性,更加深入地探讨相关作用机制,为改善大学生网络偏差行为提出更具有针对性的干预对策。