书外之意

——陈新和他的书法

文_马啸

结识陈新有十六七年了。他是我所认识的喜欢艺术(特别是书法)的友人中非常特别的一个。

2005年,我从西北初来京城工作时,便认识了陈新。那时,他在北京大学书法艺术研究所开设的一个研究生课程班学习,而这个班的授课老师中有几位是我比较熟悉的,同时班内的个别同学我也认得。

与陈新结识,是因为书法。但与他成为知己,却并不仅仅是因为书法,而是书法以外的一些东西,如性格、思维,等等。

与陈新交往,是一件比较愉快的事,因为他本人就是一位让人愉快的人。在我看来,与其将他视为一个“书法家”,不如把他看成一个文化人或者一个与“书法”紧密关联着的文化人更合适。

陈新,是一个喜欢感知世界的人,更是一个想在这个世界做点实实在在事情的人。所以,他的认知视野和工作范围并不会局限于小小的书斋,当然更不会局限于他眼前的那张书桌。这一点,他与许多喜欢写字、绘画或其他文化领域的人有所不同。

在我眼里,陈新与书法始终保持着一种若即若离的关系。这一点,颇有些像旧时的读书人—不是将书法作为一种职业和谋生手段,而是将其作为一种生命和精神的慰藉或辅助手段,借此窥探历史、文化、社会与自我。

尽管书法在陈新的生命中并不是最重要的东西,更不是唯一的存在,但它却是陈新一段挥之不去的梦—从青春年少一直伴他走到如今这中年的门槛上。其中诸多的纠缠与难舍难分,只有他自己才能体会到。你若是对他了解不深,根本不会觉察到他与书法之间的那种关联,只有当你与他相处日久,才能慢慢体味出他与书法之间那种说不清道不明的情感。

陈新是20世纪70年代初生人,那时正是“史无前例”的“文革”运动的晚期,待他全面接受知识和文化,已是改革开放时期。这样的际遇,使得陈新对现实与历史、政治与社会、经济与文化等问题产生了一种别样的体会和认知,所以他始终对其保持着一种关注度。

当然,诸种关注之中,他最为看重的是书法。

20世纪70年代末80年代初,中国文化随着改革开放的大潮进入复兴期,河南是最初的几个书法复兴重地之一。陈新对书法的喜爱大约也正是从那时开始的。十余年前我与他刚结识时,他曾不止一次地跟我谈起他少年时代的书法“偶像”,其中许多位是当年的“墨海弄潮”者(1986年,河南省书法家协会曾举办“墨海弄潮”书法展,成为当代中国书法复兴的标志性事件)。

凡有梦者,总免不了几分“天真”。陈新便是一个较为“天真”的人。

他不仅相貌憨态可掬,他的许多观念和看法也颇有几分“天真”。

“天真”,存在于不同身份、职业的人身上,未必都是件好事,但对一个热衷艺术、喜爱文化的人而言,多一分天真便多一分天然与真挚。陈新正因有此本性,所以他有极好的人缘,也极适合从事文化与艺术的工作。

“天真”的陈新,常伴着幽默。所以,与他相聚,总免不了笑声。其实,在我眼里,“天真”只是陈新这枚“硬币”的一个面,而它的另一个面,便是“智慧”。唯有智慧,才能幽默。陈新是一个智商时刻在线的人,但他的那份智慧又每每隐藏在他那看似迟钝的外表下。

中国人常说“书为心画”“字如其人”。其实,书法与人的精神、气质或情操的关联只是一部分,甚至是有限的一部分。因为构成书法的要素,首先是技法与习惯。而此二者常常影响甚至制约着我们性情的流露或精神的表达。

如此判断,我们也可用来观察陈新的书法。

陈新的书法,有着三个鲜明的特征:单纯、平正、疏朗。

其实,他的此种书风与他的取法有关。作为河南人,又深受现代中原书风的影响与感染,陈新钟情的书法样式,就是那类古雅、朴素的书风。在书法史上此种书风最经典的范例,就是隋唐以前的北朝、魏晋、秦汉之际的石刻、简牍、帛书、翰札,当然还有商周金文,等等。其中,陈新将注意力集中在了北朝碑刻和秦汉之际的早期隶书上。

陈新 知白守黑34cm×138cm2014

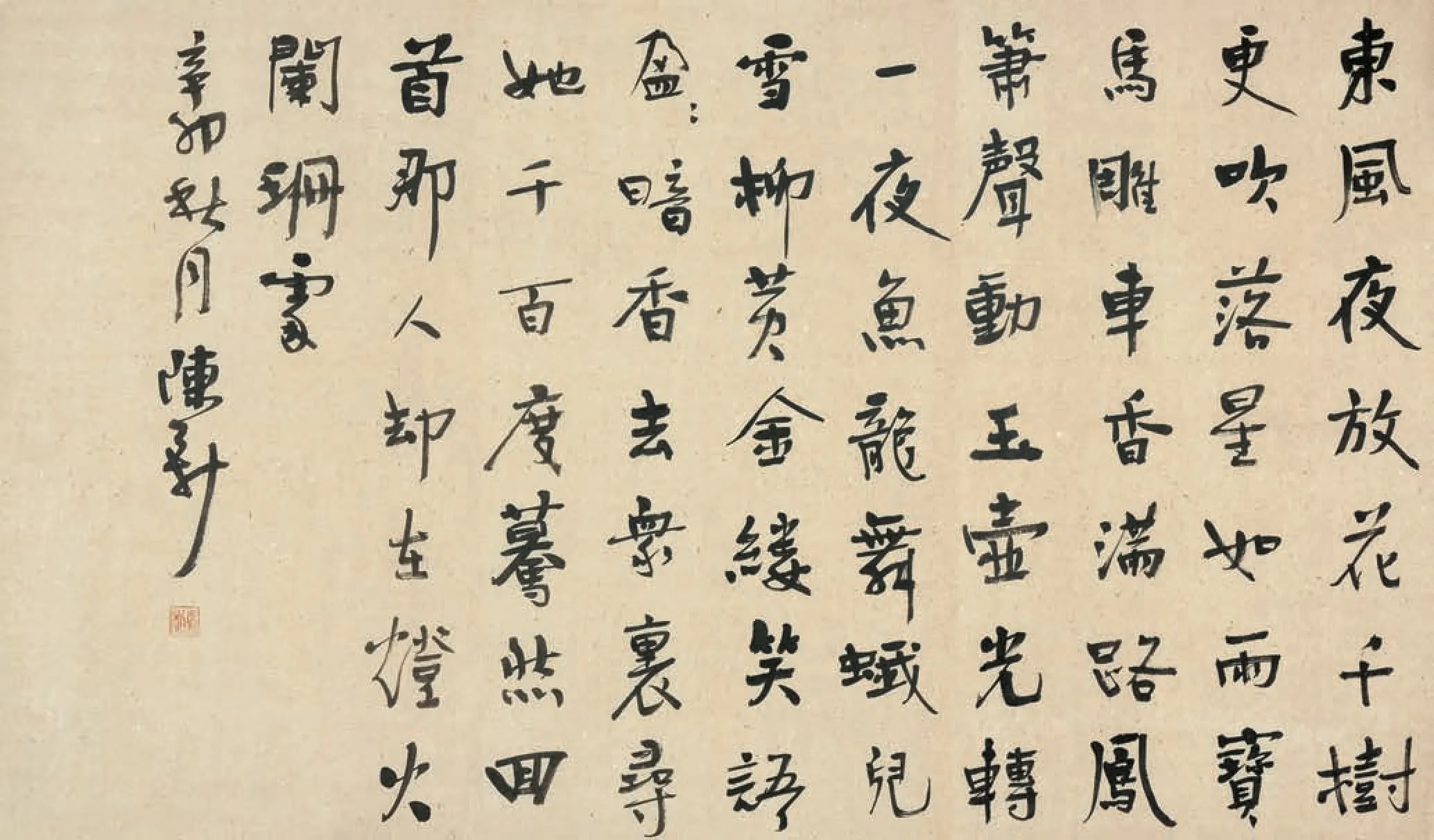

陈新 辛弃疾《青玉案·元夕》67cm×115cm2011

秦汉到魏晋南北朝是中国书法的发展成熟阶段,其样式与风格的多样、内涵的深邃,是后世无可比拟,更无法超越的。所以,六朝以后世人多将此阶段的作品奉为圭臬。秦汉早期隶书与北朝碑刻,在样式上和风格上虽有不同,却有内在的一致性,这便是朴素、简约—朴素到横平竖直,简约到没有蚕头雁尾,点画间没有明显的粗细变化,起笔与收笔也没有明显的按与提。这当然不是远古先民的“有意为之”,而是“古法”使然,是自然流变留下的历史痕迹。

无疑,陈新的书法中呈现出的某种“异样”或“另类”,也正是他寻绎“古法”,并将其为己所用的结果。在实践中,他将北朝碑版书法的笔意与秦汉之际古隶的结字与用笔巧妙地结合起来,同时融入了自己和当代人的某种理解和创意。因此,他的书法在拙朴、单纯之外,又多了一分“复杂”。

从艺术创作的角度来讲,陈新的书法样式或许不够丰富和多样。但若站在他的立场上观察,这或许已经够了—因为一种稳定自若、不温不火、疏疏朗朗的书写样式恰恰能代表自己的某种生命态度或文化追求。

文化和艺术最终的意义不正是于此吗?!

2022年4月于北京

陈新 铁肩妙手五言联130cm×66cm2015

陈新 孟浩然《春晓》138cm×68cm2011

陈新 王维《鸟鸣涧》67cm×38cm2011

——秦汉时期“伏日”考论