党的十八大以来青藏高原研究现状与展望

——基于CSSCI期刊论文的知识图谱分析

阳广元 依何阿妞

[提要]党的二十大明确提出“推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设”,而青藏高原国家公园群又是重点建设工程之一。自从党的十八大以来,对青藏高原的研究实践就受到了各界的高度重视,并产生了大量十分有价值的高质量学术成果。为全面把握当前青藏高原领域的研究态势,避免后续青藏高原领域及其相关领域的重复性工作,本文运用科学知识图谱法对代表性作者、代表性研究力量、代表性信息来源、研究热点与前沿趋势等方面的知识图谱进行研究与分析,以全面梳理党的十八大以来青藏高原的研究态势,并提出未来可从构建青藏高原专题资料库、加快新技术在青藏高原领域的运用、构建青藏高原联盟等三方面对青藏高原领域做深入的研究实践,以推动青藏高原领域的纵深发展。

引言

2017年9月,习近平总书记指出:“青藏高原是中华民族特色文化的重要保护地”[1-3]。2018年7月18日,国务院新闻办公室发表《青藏高原生态文明建设状况》白皮书,白皮书中指出“青藏高原是大自然赐予中国人民和全人类的财富,保护好青藏高原的生态环境,是中国人民的责任。”[4]。2018年7月19日,人民网以《人民网评:青藏高原见证中国生态文明的世界贡献》和《建设更加美丽的青藏高原》高度评价了《青藏高原生态文明建设状况》白皮书的重要意义[5,6]。2020年4月,中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过的《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035 年)》中明确提出实施“青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程”等九大工程[7]。2020年8月,习近平总书记在中央第七次西藏工作座谈会上指出:“保护好青藏高原生态就是对中华民族生存和发展的最大贡献”“把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地”以及“深入推进青藏高原科学考察工作”[8]。2021年3月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出“加强青藏高原综合科学考察研究”和“加快推进青藏高原生态屏障区生态屏障建设”[9]。2021年6月,习近平总书记在青海考察时强调“坚持以人民为中心深化改革开放 深入推进青藏高原生态保护和高质量发展”[10,11]。2021年7月,习近平总书记主持召开中央全面深化改革委员会第二十次会议,审议通过了《青藏高原生态环境保护和可持续发展方案》[12]。2021年12月,国家发展改革委、自然资源部、水利部、国家林草局等4部门印发的《青藏高原生态屏障区生态保护和修复重大工程建设规划(2021-2035年)》中明确提出“以青藏高原生态屏障区7个国家重点生态功能区为基础,全面构建青藏高原生态屏障区空间保护格局”[7]。2022年3月,《国家公园等自然保护地建设及野生动植物保护重大工程建设规划(2021—2035年)》中明确要求“推进青藏高原国家公园群建设”[13]。2022年5月,《青藏高原生态保护法》被纳入全国人大常委会2022年度立法工作计划[14]。2022年7月,全国人大常委会委员长栗战书在西藏就青藏高原生态保护立法进行调研时指出:“制定青藏高原生态保护法,是落实习近平总书记关于青藏高原生态保护重要指示要求的重大举措。”[15]。党的二十大报告又明确提出“以国家重点生态功能区、生态保护红线、自然保护地等为重点,加快实施重要生态系统保护和修复重大工程。推进以国家公园为主体的自然保护地体系建设。实施生物多样性保护重大工程。”[16]。自从党的十八大以来,青藏高原生态保护与建设作为习近平生态文明思想的重要组成部分[17],受到了各界的密切关注和高度重视,除了政策的大力支持外,还投入了大量的人力、物力及财力等对青藏高原生态保护与建设进行理论研究与实践运用,取得了很多价值不菲的成果和经验。为全面把握当前青藏高原领域的研究态势,避免后续青藏高原相关领域的重复性工作,为后续青藏高原相关领域的深入研究提供有力的资料支撑和信息参考,本文综合运用可视化分析法、文献计量法和统计分析法等方法对现有与青藏高原研究有关的期刊学术文献进行知识图谱分析,以促进青藏高原相关领域的纵深发展。

一、数据来源与研究方法

本文以CSSCI为样本数据的来源数据库,以“关键词=‘青藏高原’或篇名(词)=‘青藏高原’”为检索条件式在CSSCI来源数据库中进行样本数据的检索收集(除发文年代限制在2013年至2022年外,年代卷期、文献类型、学位分类、每页显示、学科类别、基金类别及排序方式等检索参数均采用系统默认值,检索时间为2022年11月1日),共检索到原始样本题录数据为217条,经去重和剔除如通知、征文等非相关学术文献后,共得到可用于分析的样本题录数据为211条。然后综合运用可视化分析法、文献计量法和统计分析法等方法,并借助信息可视化分析软件CiteSpace 6.1.R4(基本参数设置为:Time Slicing(时间区间)设定为2013年1月至2022年11月(因检索截止时间为2022年11月),Term Source(术语来源)选择Title(学术文献的标题)、Abstract(学术文献的摘要)、Author Keywords(DE)(学术文献中发文作者给的关键词)、Keyword Plus(ID)(数据库根据学术文献中参考文献题目而自动提取的关键词)、g-index(g指数的k值设为25)和Pruning(视图裁剪设为Pathfinder(关键路径算法)),其他参数均采用软件默认值)和统计软件EXCEL 2016分别对这211条关于党的十八大以来青藏高原研究的学术文献的发文作者、被引作者、研究机构、载文信息来源、被引信息来源和关键词进行知识图谱的构建与可视化分析,以从信息可视化和计量分析两方面梳理出党的十八大以来青藏高原领域的研究态势,总结出党的十八大以来青藏高原领域的研究特点,从而提出未来青藏高原研究领域的发展策略,以促进青藏高原相关领域的纵深发展。

二、青藏高原研究领域知识图谱研究及分析

(一)代表性作者分析

代表性作者分析主要是从以发文为标准的代表性作者和以被引为标准的代表性作者两方面对党的十八大以来青藏高原研究领域的核心作者和对党的十八大以来青藏高原研究领域起关键性作用和重要支撑作用的作者进行梳理分析,以便于青藏高原研究领域的研究者(特别是新进研究者)快速把握上述研究者的相关情况(如学术背景、所在机构、研究成果及其学术影响力等),促进青藏高原研究领域及其相关领域的研究者之间的深度交流与广泛合作,推动青藏高原研究领域及其相关领域的新突破和新发展,加快青藏高原研究领域的纵深发展。

1.以发文为标准的代表性作者

以发文为标准的代表性作者分析就是通过对与党的十八大以来青藏高原研究有关的样本文献中每位发文作者的累计发文篇数进行发文作者共现知识图谱分析,以揭示党的十八大以来青藏高原研究领域的核心作者及其合作网络。据统计,与党的十八大以来青藏高原研究有关的211篇样本文献共涉及616位作者(统计时不分排名,即作者出现一次就计发文1篇次),累计发文751篇次,人均约1.22篇次。为更直观地展示各发文作者及其合作者之间的关系,构建了该研究领域的发文作者共现知识图谱,如图1所示。另外,按普赖斯定律可知[18],党的十八大以来青藏高原研究领域核心作者的最低发文篇次约为3篇次(据统计,党的十八大以来青藏高原研究领域的最高发文篇次为12篇次(如表1所示),即表1所列发文作者均为党的十八大以来青藏高原研究领域的核心发文作者。

表1 高产发文作者列表

图1 发文作者共现知识图谱

通过图1和表1可发现:(1)党的十八大以来青藏高原研究领域的核心发文作者有张镱锂、刘林山、李兰晖、王兆锋、丁明军、侯光良、祁威、宋金平等24位研究者,发文篇次累计为97篇次,占总发文篇次的12.92%(远远低于50%)[19],这说明了党的十八大以来青藏高原研究领域虽形成到了以张镱锂、刘林山等为代表的核心发文作者对其进行不间断的研究实践,但并未形成较完善的核心发文作者群对其进行持续性的跟踪研究实践,这不仅不利于该研究领域的深度发展,也不利于其可持续发展,因此未来应该在现有核心发文作者规模的基础上,继续加大对青藏高原研究领域的投入和拓展,以吸引更多研究者(特别是交叉领域)的加入,从而产出更多更高质量的成果,以促进青藏高原研究领域核心发文作者群的形成及其更深层次的拓展研究;(2)党的十八大以来青藏高原研究领域的核心发文作者主要来自于中国科学院,包括张镱锂、刘林山、李兰晖、王兆锋、丁明军、祁威、陈发虎等11人,而这些研究者又主要来自于中国科学院的地理科学与资源研究所、青藏高原地球科学卓越创新中心及中国科学院大学等单位或实验室,包括张镱锂、刘林山、李兰晖、王兆锋、丁明军等9人。其次是北京师范大学的宋金平、张强、范科科等5位研究者,而这些研究者又主要来自于北京师范大学的地理科学学部、环境演变与自然灾害教育部重点实验室、减灾与应急管理研究院等单位或实验室,这一定程度表明了党的十八大以来青藏高原领域的研究主体还比较集中,不利于青藏高原的高质量发展,因此未来应该加大青藏高原交叉学科领域的研究实践,吸引更多交叉领域的研究主体的加入,促进青藏高原的纵深发展;(3)从图1中各发文作者之间的连线可知,虽然图的周边有一定的独立节点(如陈发虎、李文军、何仁伟等),但绝大部分发文作者之间都有线连接(如张镱锂合作团队、刘林山合作团队、赵海卫合作团队、张强合作团队、姜璐合作团队、宋金平合作团队、侯光良合作团队、刘悦合作团队、吴绍洪合作团队等),这一定程度上说明了党的十八大以来青藏高原研究领域的发文贡献者主要以团队合作产出为主,独著为辅,而且产出的成果质量较高。同时未来还应该在现有合作交流的基础上,强化团队内部及团队间合作交流的深度和广度,进一步促进该研究领域(特别是交叉领域)高质量成果的产出,加快青藏高原研究领域的高质量发展。

2.以被引为标准的代表性作者

以被引为标准的代表性作者分析就是通过对与党的十八大以来青藏高原研究有关的样本文献中的参考文献的作者进行被引作者共现知识图谱分析,以揭示对党的十八大以来青藏高原研究起重要支撑的高被引研究者和关键性被引研究者。为减少无明确作者或匿名作者对知识图谱分析的影响,在构建被引作者共现知识图谱之前,先剔除所有无明确作者或匿名作者的参考文献,并合并同一作者名的不同表述方式为统一的中文作者名(如将YANG K、阳坤统一为中国科学院青藏高原研究所阳坤研究员;将YAO T D、姚檀栋统一为中国科学院青藏高原研究所名誉所长姚檀栋研究员;将张晓凌、ZHANG XL统一为中国科学院古脊椎动物与古人类研究所张晓凌博导,等等),然后构建被引作者共现知识图谱,如图2所示为党的十八大以来青藏高原研究领域的被引作者共现知识图谱。表2为党的十八大以来青藏高原研究领域的高被引研究者(被引次数≥4次)和关键性被引研究者(中心度≥0.1)。

表2 高被引研究者(被引次数≥4次)和关键性被引研究者(中心度≥0.1)

图2 被引作者共现知识图谱

通过图2和表2可发现:(1)从被引频次并参照普赖斯定律可知[18],党的十八大以来青藏高原研究领域的高被引研究者的最低被引次数为4次,即表2所列的所有被引研究者均为党的十八大以来青藏高原研究领域的高被引研究者,包括姚檀栋(被引35次)、张镱锂(被引31次)、郑度(被引19次)、孙鸿烈(被引18次)、樊杰(被引11次)、阳坤(被引10次)、姚永慧(被引9次)、程国栋(被引6次)、赵雪雁(被引6次)、李兰晖(被引6次)、IMMERZEEL WW(被引5次)、中国科学院青藏高原综合科学考察队(被引5次)等28位研究者或研究团队,其中中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所名誉所长姚檀栋研究员的被引频次最高,达到了35次,这表明了姚檀栋研究员的成果对党的十八大以来青藏高原研究起到了重要的支撑作用,是该研究领域当前及未来不可忽视的重要信息源泉,对党的十八大以来青藏高原的研究和发展起到了重要的推动作用;其次是中国科学院地理科学与资源研究所张镱锂研究员、中国科学院地理科学与资源研究所郑度院士,等等;(2)从中心度角度可知,党的十八大以来青藏高原研究领域的关键性被引研究者包括姚檀栋(中心度为0.44)、孙鸿烈(中心度为0.15)、阳坤(中心度为0.15)、郑度(中心度为0.1)等4位研究,其中中国科学院青藏高原研究所名誉所长、中国科学院院士姚檀栋研究员的中心度最高,达到了0.44,这又一次表明了姚檀栋研究员的成果对党的十八大以来青藏高原研究的重要价值和起到的重要意义,其后依次是土壤地理与土地资源学家、中国科学院院士、中国科学院地理科学与资源研究所孙鸿烈研究员、中国科学院青藏高原研究所阳坤研究员、中国科学院地理科学与资源研究所郑度院士,等等;(3)经过前述分析可知,对党的十八大以来青藏高原研究领域起重要支撑作用的高被引研究者有28位、关键性被引研究者有4位,其中被关注最高的、起支撑作用最大的研究者是中国科学院院士、中国科学院青藏高原研究所名誉所长姚檀栋研究员的成果。因此,未来在开展青藏高原研究实践时,应该多多关注这些高被引研究者和关键性被引研究者的最新学术成果、研究方向等,并积极主动地与这些研究者进行深度交流与合作,以更好地把握青藏高原研究领域的最新情报源和新趋势,推动青藏高原的更深层次高质量发展。

(二)代表性研究力量分析

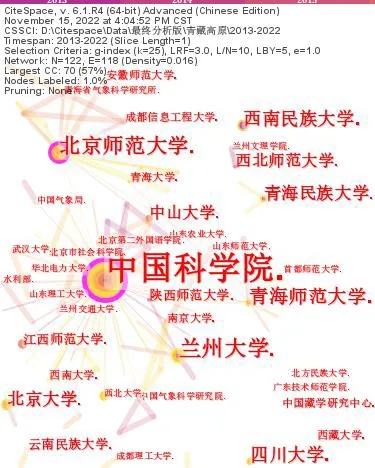

代表性研究力量分析是以机构发文为标准进行研究机构共现知识图谱分析,以梳理出为党的十八大以来青藏高原研究领域作出贡献的研究力量分布情况如何?哪些机构的贡献力量最大?哪些是核心机构?以及机构间的交流合作情况如何?等等问题,为后续青藏高原领域及相关领域的合作交流提供参考,促进青藏高原领域的相关研究机构之间的合作交流,提高青藏高原研究领域的成果产出数量和质量,推动青藏高原领域及相关领域的高质量发展。为了便于更好地梳理分析这些研究机构的分布情况、贡献情况及合作情况等,将归属于同一单位或机构的各分子机构合并成统一的单位或机构,即归一化处理[22],如将中国科学院寒区旱区环境与工程研究所、中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院青藏高原研究所、中国科学院南京地理与湖泊研究所、中国科学院沈阳应用生态研究所、中国科学院水利部水土保持研究所、中国科学院西北生态环境资源研究院、中国科学院成都生物研究所、中国科学院兰州文献情报中心、中国科学院植物研究所、中国科学院陆地表层格局与模拟重点实验室、中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所、中国科学院生态环境研究中心、中国科学院昆明动物研究所、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、中国科学院青海盐湖研究所、中国科学院大学统一合并为中国科学院;将中国气象局成都高原气象研究所、中国气象局统一合并为中国气象局;将成都信息工程学院、成都信息工程大学统一合并为成都信息工程大学;将青海民族大学学报编辑部、青海民族大学统一合并为青海民族大学,等等。在对单位或机构做归一化处理后,运用CiteSpace构建党的十八大以来青藏高原研究领域的研究机构共现知识图谱,如图3所示。表3为党的十八大以来青藏高原研究领域的研究机构列表(发文篇数≥4)。

表3 研究机构列表(发文量≥4篇)

图3 研究机构共现知识图谱

通过表3和图3可发现:(1)党的十八大以来青藏高原研究领域的主要研究力量有中国科学院(86篇次)、兰州大学(15篇次)、北京师范大学(14篇次)、青海师范大学(10篇次)、西南民族大学(8篇次)、四川大学(8篇次)、青海民族大学(7篇次)、北京大学(7篇次)、中山大学(6篇次)、西北师范大学(6篇次)、陕西师范大学(4篇次)等研究机构(详见表3),其中贡献力量最大的是中国科学院(86篇次),几乎是排名第二的兰州大学(15篇次)的6倍,而后续研究机构之间的贡献力量差距不大,这说明了中国科学院为党的十八大以来青藏高原领域的研究实践作出了巨大的贡献,既是过去、当前及未来青藏高原研究领域不可或缺的力量,也是各机构应该重点关注和深度合作交流的重要伙伴;(2)参考普赖斯定律可知[18],党的十八大以来青藏高原研究领域的核心机构的最低发文为7篇次(因为中国科学院的发文篇数最高:86篇次),即表3中所列的中国科学院、兰州大学、北京师范大学、青海师范大学、西南民族大学、四川大学、青海民族大学、北京大学等8个机构为党的十八大以来青藏高原研究领域的核心机构,这些核心机构累计发文155篇次,占总发文篇次(320篇次)的48.44%(略低于50%)[19],这些表明了党的十八大以来青藏高原研究领域虽然已形成了核心研究机构对该领域进行持续深入的研究实践,但是还未形成核心机构群对该领域做深层次研讨。不过从前述可知,党的十八大以来青藏高原研究领域的核心机构群虽即将形成,但是还需要一定时间和投入,因此未来应该继续借青藏高原研究重要意义之东风,吸引更多研究机构投入到青藏高原领域的理论研究和实践应用中来,从而加快青藏高原研究领域核心机构群的形成,推动青藏高原研究向纵深发展;(3)从图3中各机构间的连线可知,虽然图周边有一些独立节点(如西南民族大学、四川大学等),但绝大部分机构间都有线连接(如中国科学院合作团队、北京师范大学合作团队、西北师范大学合作团队、青海民族大学合作团队、青海师范大学合作团队、北京大学合作团队、中山大学合作团队、兰州大学合作团队、中国气象科学研究合作团队等),这说明了当前青藏高原研究领域的研究力量主要以机构合作团队为主,独立机构为辅,而且主要是围绕中国科学院及北京师范大学等机构展开合作交流,也这印证了(1)中强调的中国科学院的重要价值,因此未来应该在现有合作交流的基础上,进一步强化机构内、机构间以及与中国科学院之间的深度合作,以加快青藏高原领域的高质量成果产出和全方位多学科深入发展。

(三)代表性信息来源分析

代表性信息来源分析主要从以载文为标准的代表性信息来源和以被引为标准的代表性信息来源两方面对党的十八大以来青藏高原研究领域的核心信息来源和对党的十八大以来青藏高原研究起重要支撑作用的高被引信息来源、关键性被引信息来源进行梳理分析,以便于青藏高原研究领域及相关领域的研究者(特别是新进研究者)快速把握上述信息来源的相关情况(如信息来源名称、信息来源类别、关注主题及其影响因子等),便于青藏高原领域的研究成果能更加精准地刊载到相应的信息来源上,以及快速地把握青藏高原研究领域的最新趋势,提高相关研究成果传播的针对性和有效性,以及研究实践的精准性和有效性,加快青藏高原领域研究实践的步伐。

1.以载文为标准的代表性信息来源

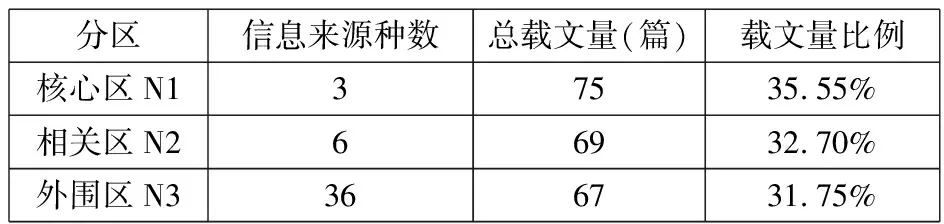

以载文为标准的代表性信息来源分析就是通过对刊载这些样本文献的信息来源进行载文信息来源知识图谱分析,以揭示党的十八大以来青藏高原研究领域的核心载文信息来源。表5为党的十八大以来青藏高原研究领域的高产载文信息来源列表(载文量≥4篇)。

从表5可发现:(1)据统计,211篇样本文献共涉及45种载文信息来源,每种载文信息来源的均载文量约为5篇。结合表5可知,大于均载文量5篇的载文信息来源有12种,包括《地理学报》《自然资源学报》《地理研究》《干旱区资源与环境》《地理科学进展》《资源科学》《西藏大学学报(社会科学版)》《青海民族研究》《中国藏学》《长江流域资源与环境》《青海社会科学》《地理科学》等,其中载文最多的载文信息来源是地理学报(载文量达31篇),这说明了《地理学报》对党的十八大以来青藏高原研究领域成果的发布及传播起着十分重要的作用,有力地推动了党的十八大以来青藏高原研究领域的发展。其次依次是《自然资源学报》《地理研究》《干旱区资源与环境》等等,这些载文信息来源也为党的十八大以来青藏高原研究领域的发展起到了比较重要的推动作用;(2)按照布拉德福定律计算核心期刊的方式[23],将党的十八大以来青藏高原研究领域的载文信息来源划分为3个区,如表4所示。由表4计算可知,3个区的信息来源种数的比例为3:6:36=1:2:12,不符合布拉德福常数a≈3,这表明了党的十八大以来青藏高原研究领域的文献统计分析不符合布拉德福定律[24]。从载文信息来源分布(如表5所示)的角度可知,已初步形成了包括《地理学报》《自然资源学报》《地理研究》等在内的核心载文信息来源群,这些核心载文信息来源群一定程度上代表了党的十八大以来青藏高原领域的研究热点和发展前沿。因此在青藏高原研究领域未形成核心区载文信息来源之前,对前述核心载文信息来源所载文献的关注和深入研究,能更及时准确地把握青藏高原领域的发展前沿。

大型国有建筑企业点多、面广、员工分布广泛的特点,公司不借助信息化平台已经无法及时掌握整个公司的人力资源状况,也就很难及时进行人员调整,优化公司人员结构,势必造成公司人力资源浪费,利用人力资源管理信息系统则可以很好地解决这些问题,而且利用网络工具,可以保证相关指令的及时传达。人力资源管理信息系统是以网络为依托建立起来的,网络就可以跨越部门、时间、地域等的限制,促进部门之间、员工之间、公司与外部业务伙伴之间的沟通与交流,有利于公司内外部资源整合。同时利用网络平台还可以实现信息的有效共享,大大提高资源的利用效率。

表4 载文信息来源分区表

表5 高产载文信息来源列表

2.以被引为标准的代表性信息来源

以被引为标准的代表性信息来源分析就是通过对与党的十八大以来青藏高原研究有关的样本文献中的参考文献信息来源(包括期刊名称、图书名称及报纸名称等)进行共现知识图谱分析,以揭示对党的十八大以来青藏高原研究起重要支撑作用的高被引信息来源和关键性被引信息来源。为减少无明确被引信息来源名称、同一被引信息来源名称不一致等对分析的影响,在构建被引信息来源共现知识图谱之前,先剔除所有无明确信息来源名称的参考文献,并将同一被引信息来源名称的不同表述方式合并为统一的被引信息来源名称(如将《西藏民族学院学报(哲学社会科学版)》《西藏民族学院学报》统一合并为《西藏民族大学学报(哲学社会科学版)》;将《西藏大学学报》《西藏大学学报(汉文版)》《西藏大学学报(社会科学版)》统一合并为《西藏大学学报(社会科学版)》;将《西南民族大学学报》《西南民族大学学报(人文社科版)》《西南民族学院学报》《西南民族大学学报(人文社会科学版)》统一合并为《西南民族大学学报(人文社会科学版)》;将《云南民族学院学报》《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》《云南民族大学学报》统一合并为《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》;将《中央民族大学学报》《中央民族大学学报(哲学社会科学版)》统一合并为中央民族大学学报(哲学社会科学版)》;将《中国科学:D辑》《中国科学(地球科学)》《中国科学D辑》《中国科学(D辑)》《中国科学(D辑:地球科学)》统一合并为《中国科学:地球科学》;将《SCIENCE IN CHINA:SERIES D》《SCIENCE IN CHINA(SERIES D)》《SCIENCE CHINA EARTH SCIENCES》《SCIENCE IN CHINA(SERIES D)》《SCIENCE IN CHINA SERIES D:EARTH SCIENCES》统一合并为《SCIENCE IN CHINA SERIES D:EARTH SCIENCES》;将《Proceedings of the National Academy of Sciences》《PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA》统一合并为《PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA》;将《地球信息科学》《地球信息科学学报》统一合并为《地球信息科学学报》;等等),然后构建被引信息来源共现知识图谱,如图4所示为党的十八大以来青藏高原研究领域的被引信息来源共现知识图谱。因篇幅限制,表6仅列出了党的十八大以来青藏高原研究领域的高被引信息来源(被引次数≥30次)和关键性被引信息来源(中心度≥0.1)。

表6 被引信息来源列表(被引频次≥30次和中心度≥0.1)

图4 被引信息来源共现知识图谱

通过表6和图4可发现:(1)参考普赖斯定律计算核心作者的方式可知[18],对党的十八大以来青藏高原研究起重要支撑的高被引信息来源的最低被引频次为7次,包括《地理学报》《自然资源学报》《地理研究》《科学通报》《生态学报》《NATURE》《冰川冻土》《地理科学进展》等54种被引信息来源,这说明了党的十八大以来青藏高原领域的研究者十分关注和重视这些高被引信息来源所载文献,并结合自身研究实践需要,对其所载文献进行了深入的分析研究。另外,这些高被引信息来源所载文献也为党的十八大以来青藏高原领域的发展起了十分重要的支撑和推动作用,其中《地理学报》(被引频次为97次)是当前为党的十八大以来青藏高原领域的发展作出贡献最大的被引信息来源,应该是未来青藏高原领域及其相关领域关注的重点;(2)从中心度[25]来看,对党的十八大以来青藏高原领域的发展起重要推动作用的关键性被引信息来源包括《地理学报》《自然资源学报》《NATURE》《资源科学》《干旱区资源与环境》《中国藏学》《气象学报》《考古》等8种,其中关键性被引信息来源《气象学报》(中心度0.19)对党的十八大以来青藏高原领域起到的推动作用最大,应该是未来青藏高原领域及其相关领域关注的重点;(3)经过前述分析可知,对党的十八大以来青藏高原研究领域起重要支撑作用的高被引信息来源有54种、关键性被引信息来源有8种,其中对党的十八大以来青藏高原研究领域贡献最大、起推动作用最大的被引信息来源是《地理学报》、关键性被引信息来源是《气象学报》。因此未来在开展青藏高原领域及其相关领域研究实践时,应该多多关注和研究这些高被引信息来源和关键性被引信息来源上发表的成果,以便更及时地把握相关领域的研究前沿动态,推动青藏高原领域及其相关领域发展的新突破。

(四)研究热点与前沿趋势分析

研究热点与前沿趋势分析就是对党的十八大以来青藏高原领域研究成果所含关键词进行共现知识图谱分析,以厘清党的十八大以来青藏高原研究领域关注的热点关键词、关键性关键词及突显关键词所表征的前沿趋势,表7和图5分别为党的十八大以来青藏高原研究领域的关键词列表(频次≥2次和中心度≥0.1)和关键词共现知识图谱。

表7 党的十八大以来青藏高原研究领域的关键词列表(频次≥2次和中心度≥0.1)

图5 关键词共现知识图谱

通过表7和图5可知:(1)党的十八大以来青藏高原研究领域除去本位关键词“青藏高原”外,被关注度高的关键词有“气候变化”(主要关注的是气候变化对农牧民、旅游业、冰川、湖泊、高寒草地、高原植被、环境、谷物、碳达峰、碳脱钩等方面的影响以及其形成机理、评测方法等方面),“降水”(主要关注降水的时空变化特征、成因、评估、数据重建及其影响等方面),“藏族”(主要关注民间宗教信仰生态伦理、民族交往交流交融、教育公共服务、藏族文化、法治文化等方面),“羌塘高原”(主要关注夏季土壤湿度变化、土地覆盖评价、高寒湖盆区土壤属性、降水空间分布及其变化特征等方面),“青藏高原东缘”(主要关注气温变化、牧民生计活动、生态系统碳通量、寺院经济、重金属污染、贸易流通、生态系统服务等方面),“民族交往交流交融”(主要关注宗教信仰生态、民族文化、高原丝绸之路等方面),“西藏”(主要关注碳蓄积、文化协从、生态系统及服务、文化对外传播、气候变化、西藏谷物、绿色购买等方面),“生态系统”(主要关注生态系统服务、碳通量、碳蓄积、地形梯度效应、文化协从、生态安全屏障以及气候变化等方面),“国家公园”(主要关注交通设施、游憩功能、文化体验、功能评价、结构分析及服务支撑能力等方面)等等关键词,这些都是党的十八大以来青藏高原领域的研究热点;(2)从中心度来看,党的十八大以来青藏高原研究领域的关键性关键词(除去本位关键词“青藏高原”外)包括“气候变化”(主要关注的是气候变化对农牧民、旅游业、冰川、湖泊、高寒草地、高原植被、环境、谷物、碳达峰、碳脱钩、生产等方面的影响以及其形成机理、评测方法等方面),“青藏高原东缘”(主要关注气温变化、牧民生计活动、生态系统碳通量、寺院经济、重金属污染、贸易流通、生态系统服务等方面),“民族交往交流交融”(主要关注宗教信仰生态、民族文化、高原丝绸之路等方面),“时空变化”(主要关注降水、高原积雪、设施农业、高原植被、农牧业生态风险及生产潜力等方面),“畜牧业(主要关注碳贸易、生态补偿、畜牧业经济及旅游开发等方面),“青藏高原东北部”(主要关注耕地格局重建、冰川变化、土壤分布特征、天然水的化学性质及其成因、气候变化、家庭能源消费及古梯田地层与年代等方面),“高寒草甸”(主要关注碳通量、生态补偿、碳贸易等方面)等关键词,这些也是党的十八大以来青藏高原领域的研究热点;(3)通过上述分析及图5可知,党的十八大以来青藏高原研究领域已经形成了以本位关键词“青藏高原”为中心,不断向外衍生的研究形态,并已初步形成了以“气候变化”“时空变化”“青藏高原东缘”“畜牧业”“高寒草甸”“民族交往交流交融”等为新中心向外衍生的新研究星团云,这些都表明了党的十八大以来青藏高原领域已经被各界从不同的角度和不同的层面进行了全方位深入的研究实践,并取得了大量有价值的高质量成果,同时还在不断地向外衍生壮大,这也有利于青藏高原领域及其相关领域向纵深发展。

为了进一步厘清党的十八大以来青藏高原领域各个阶段突现的热点与前沿[26],构建党的十八大以来青藏高原研究领域的关键词突现知识图谱,如图6所示。通过图6可知,2013年突现的热点与前沿是“民族交往交流交融”,这表明了从2013年开始就已经开始重视青藏高原各族之间交往交流交融的研究实践;2015年突现的热点与前沿是“藏族”和“社区”,其中“藏族”(一直持续到2017年)主要关注的是青藏高原的藏族教育公共服务、藏族宗教信仰伦理及藏族文化、藏族本土法治文化及与各民族的交往交流交融等;而“社区”又主要关注的是青藏高原生态文明建设、社区牧民社会福利、社区分享型文化体验及社区旅游开发等;2016年突现的热点与前沿是“藏族”(见前述2015年)、“冰川变化”和“草场管理”,“冰川变化”主要关注的是青藏高原冰川流域及其温度日变化特征等,“草场管理”主要关注的是市场机制与习俗制度、不同产权制度下草地资源利用效率与公平性等;2017年突现的热点与前沿是“藏族”(见前述2015年)、“羌塘高原”,“羌塘高原”主要关注的是土地覆盖数据评价、土壤湿度变化、高寒盆区土壤属性分异特征以及降水空间分布等;2018年突现的热点与前沿是“遥感”,主要关注的是土壤覆盖数据评价、湖泊透明度、湖泊变化监测、土壤湿度数据评估、土壤水分产品适用性等;2019年突现的热点与前沿是“气候变化”“青藏高原东北部”“青藏高原南部”,“气候变化”主要关注的是气候变化对农牧民、旅游业、冰川、湖泊、高寒草地、高原植被、环境、谷物、碳达峰、碳脱钩、生产等的影响以及其形成机理、评测方法等,“青藏高原东北部”主要关注的是耕地格局重建、冰川变化、土壤分布特征、家庭能源消费及气候变化的异质性等,“青藏高原南部”主要关注的是“冰川-湖泊”变化、沉积物磁性矿物对环境的意义、雅鲁藏布江等;2021年以后突现的关键词是“生态系统”,主要关注的是碳通量、碳蓄积、生态系统服务及其权衡、生态安全屏障构建以及“社会-生态”系统分析等,该热点有延续的趋势,是青藏高原领域的研究前沿,说明了对青藏高原的生态系统的研究非常重视。

图6 关键词突现知识图谱

通过对党的十八大以来青藏高原研究领域的关键词的分析发现,每个阶段的研究热点与前沿都紧跟时代步伐,不断地为青藏高原领域注入新的活力,推动青藏高原领域不断向纵深发展。

三、结论

(1)从代表性作者角度看,首先党的十八大以来青藏高原研究领域虽已形成了以张镱锂、刘林山、李兰晖等为代表的核心发文作者,但尚未形成对其进行持续性深入研究实践的核心发文作者群,这不仅不利于该研究领域的深度发展,也不利于其可持续发展。其次党的十八大以来青藏高原研究领域的研究主体还比较集中,不利于青藏高原的高质量多学科发展。第三就是党的十八大以来青藏高原研究领域已形成了以团队合作为主、独著为辅的科研模式。

(2)从代表性研究力量看,首先党的十八大以来青藏高原研究领域虽已形成了以中国科学院、兰州大学、北京师范大学、青海师范大学、西南民族大学、四川大学、青海民族大学、北京大学等为代表的核心研究机构对该领域进行持续深入的研究实践,但尚未形成核心机构群对该领域做深层次研讨。其次是党的十八大以来青藏高原研究领域的研究力量主要以机构合作团队为主,独立机构为辅,而且主要是围绕中国科学院及北京师范大学等机构展开合作交流。

(3)从代表性信息来源来看,首先党的十八大以来青藏高原研究领域虽已初步形成了包括《地理学报》《自然资源学报》《地理研究》等在内的核心载文信息来源群,但尚未形成符合布拉德福定律的核心区载文信息来源。其次对党的十八大以来青藏高原研究领域成果的发布及传播起着十分重要作用的载文信息来源包括《地理学报》《自然资源学报》《地理研究》《干旱区资源与环境》《地理科学进展》等。第三对党的十八大以来青藏高原研究起重要支撑的高被引信息来源包括《地理学报》《自然资源学报》《地理研究》《科学通报》《生态学报》《NATURE》《冰川冻土》《地理科学进展》等54种被引信息来源,关键性被引信息来源包括《地理学报》《自然资源学报》《NATURE》《资源科学》《干旱区资源与环境》《中国藏学》《气象学报》《考古》等8种。

(4)从热点前沿角度来看,党的十八大以来青藏高原领域的研究热点关键词包括“气候变化”“降水”“藏族”“羌塘高原”“青藏高原东缘”“民族交往交流交融”“西藏”“生态系统”“国家公园”“遥感”等等;关键性关键词包括“气候变化”“青藏高原东缘”“民族交往交流交融”“时空变化”“畜牧业”“青藏高原东北部”“高寒草甸”等等;研究前沿包括“民族交往交流交融”“藏族”“社区”“冰川变化”“草场管理”“羌塘高原”“遥感”“气候变化”“青藏高原东北部”“青藏高原南部”和“生态系统”等等,其中“生态系统”有延续的趋势,是青藏高原领域的研究前沿。

四、展望

通过前面的梳理、分析及总结,笔者认为未来可从以下几个方面加强青藏高原领域的研讨:

(1)构建青藏高原专题数据库。党的十八大以来青藏高原领域已经取得了大量有价值的高质量成果,这些成果全部分布在不同的信息来源(包括期刊文献、图书、学位论文、会议论文等)上,分散且没有规范化组织的文献既不利于后续研究者对青藏高原研究领域的整体把握,也会一定程度上阻碍青藏高原研究领域的纵深发展,因此未来可以在现有研究成果的基础之上,构建青藏高原专题数据库,不仅将党的十八大以来青藏高原研究领域的成果收集、整理、归档及可视化展现,也可以将党的十八大以前与青藏高原研究相关的成果归入该数据库,从而为后续青藏高原领域及其相关领域的研究提供有力的资料支撑与演化路径分析,为推动青藏高原领域及其相关领域的高质量发展提供有力的资料保障。

(2)加快新技术在青藏高原领域的运用。随着新技术(如环保新技术、卫星新技术、成像新技术等)的发展,在开展青藏高原领域的研究实践时,应该积极地尝试新技术在青藏高原领域的运用(如新技术对青藏高原领域的影响有哪些?新技术能为青藏高原领域的研究实践带来什么样的新创新?以及新技术在青藏高原领域中运用遇到的困境及解决方案?等等),以在现有研究实践的基础上,进一步加快青藏高原领域研究的新突破,促进青藏高原领域的深度拓展与发展。

(3)构建青藏高原产学研联盟,促进产学研各领域的深度交流合作,加快信息的共建共享。青藏高原研究领域是一个涉及面广、学科门类多、研究者较分散的研究领域,为了便于青藏高原领域的科研机构、研究人员、政策制定部门及产业界等单位或人员之间的广泛交流与深度合作,吸引新人加入,以及加快青藏高原领域的研究成果、实践经验、前沿趋势及面临的问题等的共建共享共论共解决,促进青藏高原领域的纵深发展,有必要构建青藏高原产学研联盟。

——李振声