数字时代的家庭教育:家长媒介干预方式对幼儿电子产品接触的影响

蒋云宵 高宏钰 宋高阳 杨雨欣

关键词:幼儿 电子产品接触 家长媒介干预方式 家庭教育

一、问题提出

在当前信息技术时代,电子产品接触呈现低龄化趋势。《2020 年全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示,未成年网民规模持续增长,触网低龄化趋势更为明显。2020 年,我国未成年网民达到1.83 亿人,互联网普及率为94.9%,比2019 年提升1.8 个百分点,高于全国互联网普及率(70.4%)。超过三分之一的小学生在学龄前就开始使用互联网,而且呈逐年上升趋势,儿童首次触网的年龄越来越小。[1]

幼儿电子产品接触即幼儿接触电子产品的程度,涉及初次接触时间、接触内容、使用频率等多个方面。[2] 电子产品接触的低龄化趋势引发了家长乃至社会的担忧。研究表明,幼儿身心等各方面的发展尚未成熟,一方面,无法对良莠不齐的网络信息做出判断[3];另一方面,过多的电子产品接触会对幼儿身心健康造成负面影响。[4] 但这并不意味着应该禁止幼儿接触电子产品,研究表明,合理的电子产品接触有利于促进幼儿在语言、认知、社会交往等多方面的发展。[5]

家长媒介干预即家长为发挥媒介的积极作用,避免媒介对儿童、青少年的消极影响而主动采取的措施。[6] 幼儿合理的电子产品接触需要从多方面努力,其中家长媒介干预被认为是十分重要的因素。[7] 研究表明,幼儿的电子产品接触大部分发生在家庭,家长的引导对幼儿具有潜移默化的影响[8];家长媒介干预方式呈现出多样化特点[9]。为此,本研究聚焦以下问题:1. 幼儿的电子产品接触程度如何? 2. 家长媒介干预方式使用情况如何? 3. 家长媒介干预方式对幼儿的电子产品接触程度是否有影响?

二、文献综述

(一)幼儿电子产品接触的相关研究

电子产品接触又称“媒介接触”或“媒介使用[10],近年来幼儿的电子产品接触呈上升趋势,一项调查显示:上海市3 ~ 6 岁幼儿平均七成拥有iPad,每天都玩iPad 的人数达到九成,每天玩iPad 达2 小时以上的幼儿近两成。[11] 研究者在调查西安3 ~ 6 岁幼儿电子产品接触程度时发现,29.4% 的幼儿每天使用电子产品的时长为1 ~ 2 小时,而在使用过程中用于学习目的的仅占12.4%。[12] 另一项研究也得出了类似结果,60.3%的学前儿童每日累计视频时长超过1 小时,80.8%的学前儿童连续视频时长超过20 分钟,与新冠肺炎疫情前相比,65.4% 的学前儿童每日累计视频时长增加了10 分钟。[13]

电子产品接触对幼儿的影响具有两面性。不合理的电子产品接触可能对幼儿的身体发育[14]、心理健康[15] 造成负面影响,过度的电子产品接触会对幼儿的视力、骨骼、大脑等方面发育造成危害[16],也会影响幼儿的社会适应能力发展。[17]但也有研究表明,合理的电子产品接触可以促进幼儿想象力、创造力的发展[18],也能在一定程度上丰富语言表达、拓宽幼儿的知识面。[19]

(二)家长媒介干预的类型及具体方式

面对丰富多样的电子产品及其内容,自控力较差的儿童不知如何选择和理性使用,从而容易受负面媒介资源影响。[20] 因此,家长媒介干预非常必要。[21] 为此,美国儿科学会(AAP)专门提出家庭媒体使用计划和儿童使用电子产品的建议,包括避免在卧室、吃饭或准备睡觉时使用电子产品,避免节奏太快的节目,避免把电子产品作为安抚儿童的唯一方式等。Peter 和Jeroen(2013)將家长媒介干预方式分为控制型和温暖型两类,控制型干预包括监管、建立使用规则和禁止使用三种方式。其中,监管指家长在儿童身旁,对儿童使用电子产品接触的内容进行监督;建立使用规则指对儿童使用电子产品的时间、时长和内容进行限制;禁止使用指阻止儿童使用电子产品。温暖型干预包括亲子沟通和支持,前者指家长为儿童解释所接触到的内容,倾听儿童对内容的分享,引导其正确使用网络等;而后者指家长为儿童提供正确使用电子产品的方法和策略,在儿童遇到问题时给予帮助。[22] 除此之外,也有一些研究对家长媒介干预方式进行划分,例如限制型干预、积极型干预、监督、共同使用、禁止使用等,这些方式虽然在概念上有所不同,但本质上与Peter 等人的分类具有一致性。

(三)家长媒介干预方式与幼儿电子产品接触的相关研究

已有研究表明,不同家长媒介干预方式对幼儿电子产品接触程度的影响效果是不同的。积极型干预可以通过为幼儿提供引导和解释帮助其逐渐树立正确的媒介认知和态度,从而最终降低电子产品对幼儿的负面影响[23],但是这要求父母充分参与儿童成长过程,并且具备媒介素养教育的意识和能力。限制型干预可以有效减少幼儿使用互联网的时间和频率,从而降低幼儿的电子产品接触程度[24],但是无法培养幼儿辨别媒介内容真伪的认知能力且容易引起幼儿的逆反心理。[25] 共同使用可以对幼儿的电子产品使用产生潜移默化的影响,但是容易无形间增加幼儿接触电子产品的时间。[26] 监督可以有效避免幼儿接触不良电子产品信息,同时也能起到控制幼儿接触电子产品频率和时长的作用[27],但监督不仅耗时,而且容易侵犯幼儿的隐私,引起幼儿的对立与抗拒。[28]禁止使用指家长不允许幼儿接触任何电子产品,这种干预方式虽然能避免电子产品对幼儿的不良影响[29],同时也剥夺了幼儿合理使用电子产品可能产生的积极作用,并且随着信息化技术的普遍应用,这一干预方式几乎无法实现。[30]

三、研究设计

(一)研究对象

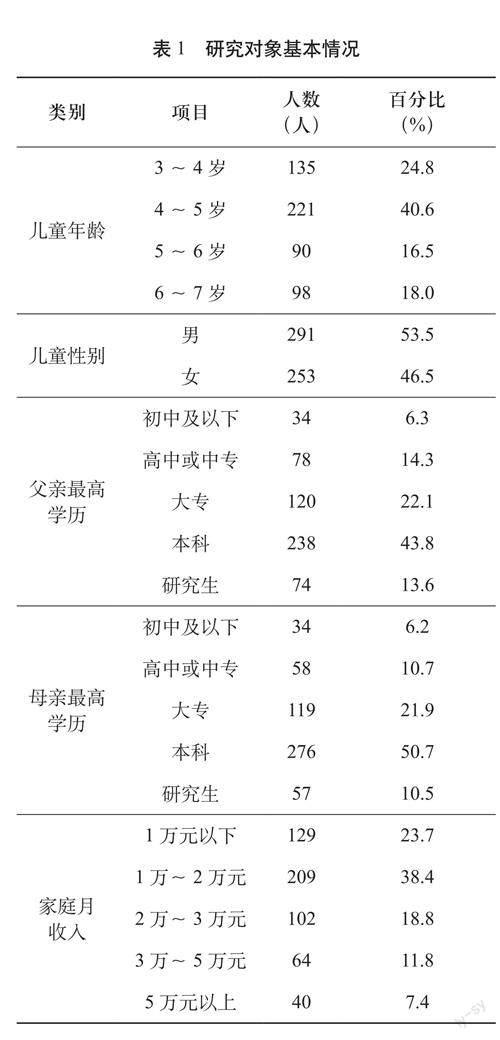

本研究以北京市幼儿园在园幼儿为研究对象,向其家长发放问卷,调查幼儿电子产品接触程度、家长媒介干预方式以及二者之间的关系,共发放问卷600 份,收回问卷579 份,剔除无效问卷35份,得到有效问卷544 份。研究对象基本情况详见表1。

(二)研究工具

1.《儿童屏幕暴露量表》

本研究以John 和Thomas 等人的《儿童屏幕暴露量表》(以下简称Screen Q)为研究工具,Screen Q 的概念模型来自广泛采用的美国儿科协会(AAP)对儿童电子产品接触的建议,共包括使用频率、使用情境、接触内容、使用方式4 个维度的16 个题项。题项评分为0 ~ 1 分或0 ~ 2分,例如“儿童在卧室使用电子产品”这一题项的电子产品使用风险较高,则采用三个分值,即0 分= 不符合,1 分= 偶尔符合,2 分= 总是符合;例如“儿童观看快节奏的内容”这一题项风险处于中等,则采用两个分值,即0 分= 不符合,1 分= 符合。量表总分范围为0 ~ 26 分,理想分为0 分,说明儿童严格遵从AAP 提倡的电子产品使用建议,分数越高代表儿童违背AAP 建议、不合理接触电子产品的程度越高。通过检验,问卷信度系数达到0.785,信度较理想;KMO 值为0.782,说明效度良好。

2.《家长媒介干预策略问卷》

本研究采用Peter 和Jeroen 开发的《家长媒介干预策略问卷》。此问卷包括5 个维度,即监管、禁止使用、建立使用规则、亲子沟通和支持,细分为25 个项目。其中,监管包括4 个项目,禁止使用包括2 个项目,建立使用规则包括5 个项目,亲子沟通包括11 个项目,支持包括3 个项目。按符合程度分为5 个等级,1= 从不,2= 极少,3= 有时,4= 经常,5= 总是。问卷信度系数达0.951,信度比较理想;KMO 值为0.943,说明效度良好。

(三)數据处理

本研究借助SPSS 26.0 对问卷数据进行处理,用描述性统计分析幼儿的电子产品接触程度和家长的媒介干预方式,用相关分析及分层回归分析探求家长媒介干预方式与幼儿电子产品接触程度的关系。

四、研究结果

(一)家长媒介干预方式与幼儿电子产品接触的基本情况

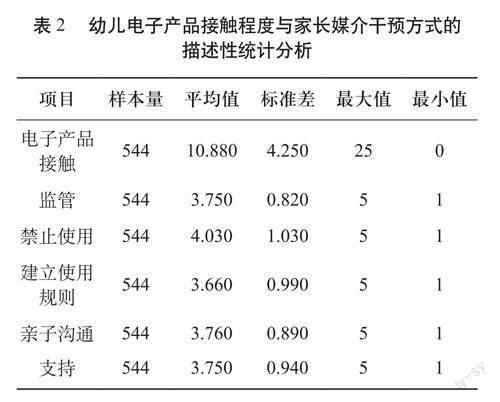

描述性统计分析结果表明,幼儿电子产品接触程度得分平均值为10.88,根据Screen Q 的得分说明,可见我国幼儿的电子产品接触现状并不理想,存在不合理使用电子产品的情况。在家长媒介干预方式方面,监管、禁止使用、建立使用规则、亲子沟通以及支持的平均分均在3 分以上,五种媒介干预方式都得到了一定程度的应用,其中,禁止使用的得分最高,建立使用规则的得分最低,统计分析结果详见表2。

(二)家长媒介干预方式与幼儿电子产品接触的相关分析

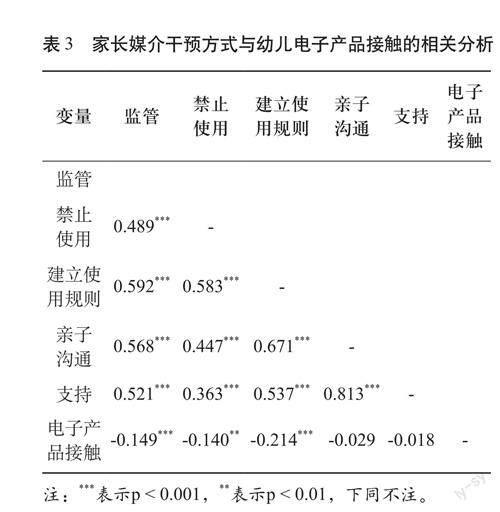

本研究采用相关分析考察家长媒介干预方式与幼儿电子产品接触程度的关系。结果表明,幼儿的电子产品接触程度与家长的监管、禁止使用和建立使用规则存在显著负相关,即应用监管、禁止使用和建立使用规则这三种干预方式越多,幼儿的电子产品接触程度越低,相关分析详见表3。

(三)家长媒介干预方式与幼儿电子产品接触的回归分析

本研究采用分层线性回归考察家长媒介干预方式对幼儿电子产品接触程度的影响,由于只有监管、禁止使用、建立使用规则与幼儿的电子产品接触程度存在显著相关,本部分将监管、禁止使用、建立使用规则作为自变量,将幼儿的电子产品接触程度作为因变量,将幼儿的年龄、性别、家庭月收入、父亲最高学历、母亲最高学历作为控制变量进行回归分析。结果表明,在控制幼儿年龄、性别、父母最高学历以及家庭月收入的前提下,监管(β= -0.183,p<0.001)、禁止使用(β= -0.139,p<0.01)和建立使用规则(β= -0.236,p<0.001)对幼儿电子产品接触程度具有显著的负向预测作用。进一步分析发现,禁止使用对幼儿电子产品接触程度的预测力比其他两种干预方式的预测力低,回归分析结果详见表4。

五、讨论和建议

(一)幼儿电子产品接触情况有待改善

研究表明,幼儿的电子产品接触现状不容乐观,因此改善幼儿的电子产品接触情况不仅重要而且必要。造成这一现状的原因有多个方面,其一,现代信息技术的发展为幼儿使用电子产品提供了便利条件,例如,家庭中电子产品数量增多,甚至不少幼儿拥有独属的电子产品,电子产品中的游戏、动画片、视频等丰富多样,画面多彩、情节有趣,极易引发幼儿的兴趣[31],还有一些软件会根据幼儿的观看记录形成个性化推送,导致幼儿的电子产品接触不断增加。其二,由于家长忙于工作、家务等,为了安抚幼儿,经常将电子产品作为电子保姆,这一情况在家庭生活中较为常见。[32] 此外,一些家长在幼儿面前长时间频繁接触电子产品[33],没有为幼儿树立健康使用电子产品的正确形象。三是幼儿活动类型单一,户外活动少,长时间处在室内环境,缺乏富有吸引力的游戏环境和有意义的亲子陪伴,自然会将注意力集中在电子产品上。因此,家长应给予幼儿更多关怀与高质量陪伴,在家庭中基于幼儿的兴趣开展探索活动或创作活动[34],丰富幼儿家庭生活的精神空间。家长可以多带幼儿进行户外观察与探索,利用好大自然、社会中蕴含的学习与探索机会,鼓励幼儿进行社会交往。此外,家长还要以身作则,减少在幼儿面前使用电子产品的频率,为幼儿树立良好的榜样。

(二)控制类干预方式能够有效减少幼儿的电子产品接触

结果表明,监管、禁止使用和建立使用规则对幼儿的电子产品接触具有显著负向预测作用。这一结果可能与控制类媒介干预方式的特点有关。已有研究表明,限制型干预可有效减少幼儿使用电子产品的时间和频率,降低幼儿电子产品接触程度[35],其中,监督可有效避免幼儿接触不良信息,同时也能控制幼儿接触电子产品的频率和时长;禁止使用通过阻止幼儿接触避免了电子产品的不良影响。[36] 但值得注意的是,在使用控制类媒介干预方式时也要注意方式方法。首先,要合理使用监管,通过与幼儿积极沟通达成监管协议,避免引起幼儿的情绪对抗,同时注意监管与引导结合,在监管中对幼儿出现的问题进行引导与解释,帮助幼儿逐步提高媒介素养。其次,要帮助幼儿建立必要的电子产品使用规则,比如使用多长时间、看什么内容、在什么环境中使用等。最后,在必要情况下可以禁止幼儿使用电子产品,例如当幼儿接触到一些不良内容时,或者幼儿出现一定程度的电子产品沉迷时,家长应及时制止,避免幼儿身心发展受到损害。

(三)充分了解和发挥不同家长媒介干预方式的作用

本研究描述性统计结果显示,得分最高的家长媒介干预策略是禁止使用。这表明家长更倾向于使用这一策略对幼儿进行电子产品使用管理,但回归分析结果发现这一策略对幼儿电子产品接触的负向预测效果要低于监管和建立使用规则两种策略。究其原因,可能在于许多家长对于幼儿的电子产品使用持消极态度,对电子产品的负面影响深感焦虑,因此,家长选择禁止使用这一最为简单、直接的方式对幼儿进行管理。但要注意的是,在信息技术普遍应用的今天,禁止使用是采取“堵”的方式将幼儿与电子产品隔离,可能在短期内或表面上有效,但其长期效果缺乏追踪研究。[37] 许多学者提出了“宜疏不宜堵”的建议,虽然在本研究中亲子沟通和支持等方式未能显著负向预测幼儿的电子产品接触,但也有多项研究强调了“温暖型干预”的积极意义,亲子沟通可以通过为幼儿提供引导和解释帮助其逐渐树立正确的媒介认知和态度,这将在无形之中提升幼儿的媒介素养[38],促使幼儿主动控制自身的电子产品接触。从幼儿的长远发展来看,家长媒介干预需要更加关注帮助幼儿形成对电子产品的自我控制能力而非依赖于外部控制,温暖型干预对于幼儿养成健康的电子产品接触习惯可能在短期内效果不明显,却具有长期的积极影响,但这还需进一步研究论证。