谨防误解“分数单位”

郜舒竹 魏卫霞 程晓红

【摘 要】《义务教育数学课程标准(2022年版)》新增了“分数单位”的说法。通过分析发现,“分数单位”具有所指界限不清的“模糊性”及语义相离的“歧义性”,极易引起一线教师的误解,将不确定的单位强制为确定,给实际教学带来是非难辨的困难。为了消除歧义,可以将“分数单位”的不同意义分离,并分别命名,从而区分“分数单位”与“单位分数”,使得“分数单位”的意义具有相对的确定性,避免产生误解。

【关键词】分数单位;单位分数;模糊;歧义

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称《课程标准》)新增了“分数单位”的说法,在“数与代数”领域第二学段(3~4年级)的“内容要求”中表述为“感悟分数单位”。“分数单位”一词具有明显的语义模糊与歧义特征,极易让人产生误解,因此会给实际教学、教科书编修及试题编制造成误导。

一、所指界限不清的“模糊性”

《課程标准》附录1中的“例9 感悟分数单位”以“比较[12]和[13]的大小”的实例来说明“分数单位”的意义。具体“说明”摘录如下。

【说明】把两个同样大小的圆分别平均分成2份和3份,通过比较各自1份面积大小的方法,引导学生直观理解分数的大小。然后,进一步把这两个圆都平均分成6份,通过“[12]=[36],[13]=[26],[36]>[26],所以[12]>[13]”,帮助学生理解分数单位之间的关系,知道只有在相同单位下才能比较分数的大小。

这段“说明”并未说明诸多分数中,哪个或哪些是“分数单位”。作为“比较[12]和[13]的大小”的例题,“帮助学生理解分数单位之间的关系”应当是“感悟分数单位”的重要内容。由此看来,“分数单位之间的关系”应当是指“[12]和[13]的关系”,也就是将[12]和[13]这样分子为1的分数视为分数单位。按照这样的理解,可以猜测,“感悟分数单位”的意义是认识两个不同的分数单位,其大小或顺序可能是不同的,而且分母中数的大小与分数单位的大小关系是反向的,即分母越大(小),分数单位越小(大)。

再看“说明”中的另一句话:“只有在相同单位下才能比较分数的大小。”[12]和[13]通分后分别成为等值的[36]([36]=[16]×3)和[26]([26]=[16]×2),[36]是[16]的3倍,[26]是[16]的2倍。这一过程是将[16]视为比较的标准,因此“说明”中的“相同单位”应当是把[16]视为分数单位。这时的“感悟分数单位”或许应当是通过通分,构造共同的分数单位,将分数大小的比较转化为整数大小的比较,体现所谓分数与整数的一致性。

通过以上分析可以发现,《课程标准》中所说的“分数单位”应当是指“分子为1的分数”,这一点可以在巩子坤等发表的《义务教育数学课程标准修订的新视角:数的概念与运算的一致性》一文中得到证实。该文将整数中的“1、10、100……”,小数中的“0.1、0.01、0.001……”,以及分子为1的分数,统称为“计数单位”,而且特别说明分数中的计数单位也叫“分数单位”。[1]

按照这样的逻辑,《课程标准》例9的语境中出现的[12]和[13]是分数单位,人为构造出来的[16]也是分数单位。进一步设想,一个分数的等值分数是无限多的,比如:

l[12]=[36]=[612]=[918]=……

l[13]=[26]=[412]=[618]=……

其中,[112]、[118]等无限多分子为1的分数,都可以成为这一语境中的分数单位。因此,“分数单位”一词在同一语境中明显具有所指界限不清的“模糊性(Vagueness)”[2],教学过程中自然会出现因人而异的差异性与多样性。

二、语义相离的“歧义性”

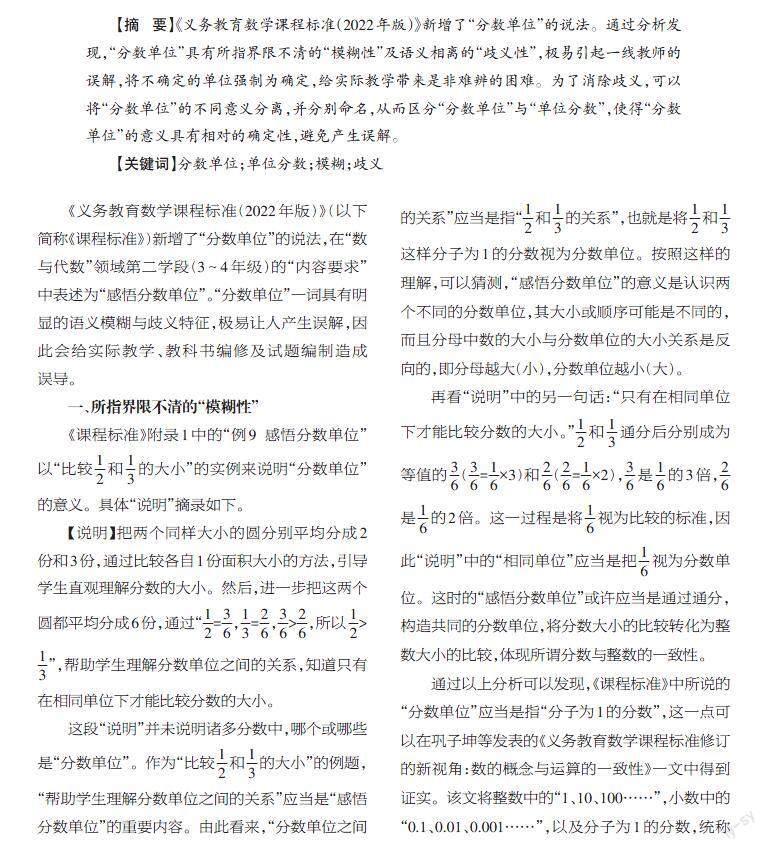

“分数单位”不仅具有所指界限不清的模糊性,还可能出现其他另类的意义。数作为表征量的语言,是人思维中生成的对象,其说法与写法的表征形式取决于如何看待单位,也就是如何看待“一”。只有确定了“一”,才能确定“几(或几分之几)”。[3]分数[12](或[13])的一般意义是:将一个“整体(Whole)”平均分成2份(或3份),表示其中1份的数。如果按照《课程标准》附录1中的例9所说,将“一个圆的面积”视为“整体”,那么将圆平均分成2份(或3份),表达其中的1份的数就是[12](或[13])。(如图1)

此时,“一个圆的面积”就是诸如[12]或[13]这些分数出现与存在所依赖的单位。如果把平分后的较小部分视为单位,那么表达这种局部与整体关系的数就会随之改变(如图2)。

由此看来,同样的量可以用不同的数表达,其原因在于单位的不同,就像同样的6根筷子,也可以称为3双筷子,120分钟也可以叫作2小时。因此,每一个数的出现与存在,都对应并依赖着一个单位,这个单位与对应的数具有“一对一”的关系,单位的确定使得数随之确定,单位的改变导致数的改变。像这样和数的出现与存在息息相关的单位,在分数的语境中通常叫作“单位一”,其意义是“分数所依赖的单位”。从字面意思来看,这样的“单位一”也应当命名为“分数单位”。由此得到“分数单位”一词可能出现的两个截然不同的意义:

[l][分数单位= ][分子为1的分数作为单位

分数出现与存在所依赖的单位

]

因此,“分数单位”的说法就具有了语义相离的“歧义性(Ambiguity)”。[4]在同一语境中的“分数单位”,同时具有所指界限不清的模糊性和语义相离的歧义性,使得这一词语失去了确定的意义,极易引起误解。

三、教学误解

“分数单位”一词并非《课程标准》的原创,有关其意义以及对它的误解的讨论由来已久,早在20世纪80年代就常见如下的试题[5]:

l[123]的单位是( ),有( )个这样的单位。(标准答案:[13],5)

标准答案是将分子为1的分数[13]视为带分数[123]的单位,与《课程标准》中所说的分数单位的意义相同。按照这样的理解,问题的答案并不是唯一确定的。因为[123]=[146]=[169]=……所以[123]的单位还可以是[16]、[19]……答案是无限多的。这是因为命题者误解了分数单位的意义,将这一语境中不确定的单位强制为确定。

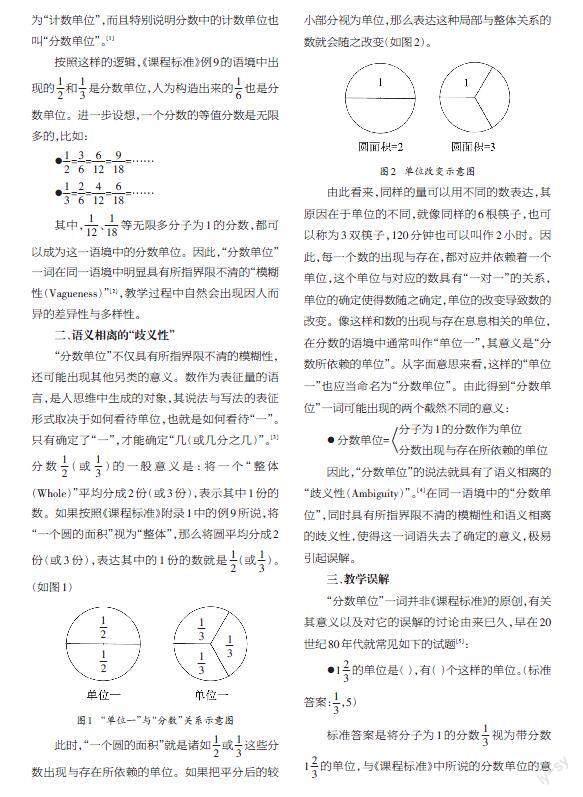

另外,从分数单位是分数[123]所依赖的“单位一”这个意义看,如果把“单位一”看作“一个圆的面积”,那么其中的[23]就表示同一个圆平均分成3份中的2份(如图3)。也就是说,[123]的单位是“1”,包含有[123]个单位。

如果按照题目中所说,把[13]看作单位,意味着把一个圆平均分成3份,将其中的1份视为单位。随着单位的改变,[123]也会随之改变,其中的1变成“3”,[23]变成“2”,[123]自然就改变为“5”了(如图4)。

凡此似是而非的试题及其标准答案,必然会给一线教师的教学带来困惑,造成是非难辨的混乱现象。为了防止这样的混乱产生,就需要将“分数单位”的不同意义分离开,并针对不同意义分别命名,进而实现消除歧义的目的。

四、區分“单位分数”与“分数单位”

如前所述,“分数单位”的歧义性表现为:既有分数出现与存在所依赖的单位的意义,也有分子是1的分数的意义。通过历史考察可以发现,对分子为1的分数的研究在古代埃及的纸草书中就早有记载,但通用的名称是“单位分数(Unit Fraction)”,而不是“分数单位”。[6]

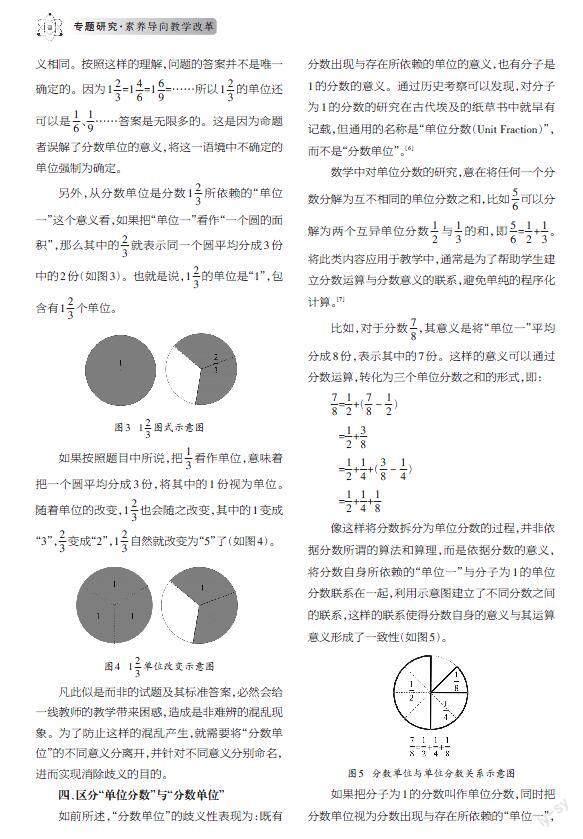

数学中对单位分数的研究,意在将任何一个分数分解为互不相同的单位分数之和,比如[56]可以分解为两个互异单位分数[12]与[13]的和,即[56]=[12]+[13]。将此类内容应用于教学中,通常是为了帮助学生建立分数运算与分数意义的联系,避免单纯的程序化计算。[7]

比如,对于分数[78],其意义是将“单位一”平均分成8份,表示其中的7份。这样的意义可以通过分数运算,转化为三个单位分数之和的形式,即:

[78]=[12]+([78] - [12])

=[12]+[38]

=[12]+[14]+([38] - [14])

=[12]+[14]+[18]

像这样将分数拆分为单位分数的过程,并非依据分数所谓的算法和算理,而是依据分数的意义,将分数自身所依赖的“单位一”与分子为1的单位分数联系在一起,利用示意图建立了不同分数之间的联系,这样的联系使得分数自身的意义与其运算意义形成了一致性(如图5)。

如果把分子为1的分数叫作单位分数,同时把分数单位视为分数出现与存在所依赖的“单位一”,就可以消除“分数单位”的歧义性。单位分数与分数单位二者的关系可以概括为:单位分数是分数单位“分(Splitting)”得的产物,是单位的单位。按照杜威(John Dewey,1859—1952)与人合著的《数的心理学》一书中关于单位的论述,如果把分数单位视为分数出现与存在的“原始单位(Primary Unit)”,那么单位分数就是原始单位衍生出来的“衍生单位(Derived Unit)”。[8]

数的认识与运算的教学应当特别重视数与单位的一致性,任何实数(包括分数)所依赖的单位都是“一”,这样的单位具有抽象性,是思维的产物,不同的视角会生成不同的单位。任何实数都是与单位的“比(Ratio)”。1000这个数表示的是1000个一,如果把“100”视为“一”,那么“1000”就随之改变为“10个一”,这样的单位转换实质依赖的是比例关系“1000∶100=10∶1”。

同样,作为圆周率的无理数[π],表达的是将圆的直径视为单位时圆的周长,依赖的是比例关系:圆周长∶圆直径=[π]∶1。类似于此,如果把正方形边长视为单位,这个正方形对角线的长度就是[2],依赖的比例关系为:正方形对角线∶正方形边长=[2]∶1。从这些比例关系中,便能够看出“原始单位”与“衍生单位”的因果关系。

把分子为1的分数从“分数单位”的所指中分离出来,命名为“单位分数”,就可以实现任何分数有且仅有一个分数单位。这样的分数单位可以沿袭“单位一”的称谓,这与美国教师联合会2000年发布的《学校数学原理与标准》中所说的“单位整体(Unit Whole)”意义一致[9],其实质就是分数出现与存在所依赖的单位,避免了“分数单位”的歧义性。

五、结束语

最后还需指出,《课程标准》附录1的例9中提到,把两个同样大小的圆分别平均分成2份和3份,表示[12]=[36]与[13]=[26]的大小关系,其中“两个”的说法似乎也有不妥之处。

如图6所示,如果利用“两个同样大小的圆”直观感知算式[12]+[13]的意义,很容易将两个圆的面积视为分数单位,将[36]与[26]的和视为“将两个圆平均分成12份中的5份”,进而得到如下的算法(如图7)。

将两个圆一共平均分成12份,其中的5份是[512],这样的算法从图中看是合情合理的。问题在于,虽然两个圆的大小相同,但分数加、减运算的前提是“同一个分数单位”,即便是两个相同的单位,也会使得分数的运算法则失效。因此,将“两个同样大小的圆”表述为“同一个圆”更为准确。

总之,课程标准代表的是国家意志,是教科书编修的依据,是教师教学实践的指南。课程标准中的字字句句对学校教育与教学的影响不言而喻。一线教师对课程标准的践行,需要以理解为前提,任何形式的误解都会对实际教学产生负面的影响。因此,“谨防误解”应当成为时下教师培训与教学研究的重要话题。

参考文献:

[1]巩子坤,史宁中,张丹.义务教育数学课程标准修订的新视角:数的概念与运算的一致性[J].课程·教材·教法,2022,42(6):45-51,56.

[2] KEMPSON R M,孙秋秋.“歧义”与“模糊”[J].国外语言学,1983(3):18-25.

[3]郜舒竹.看“一”的眼光[J].教学月刊·小学版(数学),2020(11):4-8.

[4]FOSTER C. Productive ambiguity in the learning of mathematics[J].For the learning of mathematics,2011,31(2):3-7.

[5]蒲跃庆.对“分数单位”与“分数的单位”的讨论[J].小学教学研究,1981(4):43-44.

[6]EDWARDS T G. Using ancient Egyptian fractions to review fraction concepts[J]. Mathematics teaching in the middle school,2005,10(5): 226-229.

[7]HURD S P. Egyptian fractions: Ahmes to Fibonacci to today[J]. The mathematics teacher,1991,84(7):561-568.

[8]GLASERSFELD E V. An attentional model for the conceptual construction of units and number[J]. Journal for research in mathematics education,1981,12(2):83-94.

[9]NCTM. Principles and standards for school mathematics[M]. Reston: National council of teachers of mathematics,2000.

(1.首都师范大学初等教育学院

2.首都师范大学教育学院

3. 广东省珠海市首都师范大学横琴伯牙小学)