从兑废稿的缀合看敦煌写经的修复

内容摘要:从敦煌写卷实例出发,尝试对古代敦煌的佛教徒如何处理含有兑废稿的写经作出解答,以引起人们对敦煌写经兑废稿问题的关注和思考。兑废稿从长卷上拆下并补入无误新稿的事实说明,兑废稿写本将被加工修复,拆下误抄的废纸,补入无误的新纸,以成为内容连贯无误的完整经本。我们又把上述发现扩展到所有包含兑废稿的敦煌《大般若经》写本长卷,对它们全部加以汇总分析,认为等待它们的也将是同样的加工修复程序。

关键词:兑废稿;修复;敦煌文献;《大般若经》;缀合

中图分类号:K877.9 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2023)03-0144-15

Restoration of Dunhuang Buddhist Manuscripts Based on the

Piecing Together of“Rejected Manuscripts”

—Supplemented by “Rejected” Dunhuang Manuscripts of the

Mahāpraj?觡āpāramitā Sutra

XU Hao

(Library, Henan University of Economics and Law, Zhengzhou 450046, Henan)

Abstract:A group of manuscripts of the Mahāpraj?觡āpāramitā Sutra in the Dunhuang Documents Collected in the National Library of China include several “rejected manuscripts” (duifei gao兑废稿), wrongly copied manuscripts that were marked with the Chinese character dui 兑 to mark that they were to be replaced later with correct copies—these manuscripts have since been pieced together. This paper attempts to answer the question of how the Buddhists at Dunhuang in the Tang and Five Dynasties dealt with such “rejected manuscripts.” The fact that they were removed from finished scrolls and replaced with correctly copied versions of a text suggests that the scrolls containing rejected material were expected to undergo some degree of reparation and restoration, during which the flawed documents were removed and replaced with correctly copied manuscripts so as to form a complete scroll with unified contents. By applying these findings to all of the long scrolls of sutras that contain “rejected manuscripts” among Dunhuang documents, this analysis has concluded that these sutras could readily be altered by the same process of restoration. Furthermore, by undertaking this research, it is hoped that greater attention will be paid to the presence of duifei gao among Dunhuang documents.

Keywords:duifei gao; restoration; Dunhuang documents; Mahāpraj?觡āpāramitā sutras; piecing together

今天視为宝藏的敦煌文献中,佛教写经为大宗。这些种类庞杂、数量巨大的写经中,并不是每一件写本都是经过古人勘定没有讹误的定本,而是包含有为数颇多古人抄错了的写本,今人把这些含有明显错误被废弃的写本称为兑废稿{1}。关于兑废稿的词源、类型、时代、报废机制及其与写经制度的关系等问题,不是我们这里所要讨论的重点,我们感兴趣的是,古代敦煌的佛教徒们将如何对待那些含有兑废稿的写经。

基于对材料的把握,我们以敦煌《大般若经》汉文写本为主要讨论对象。在兑废稿的认定上,我们参考了前人的定名,并参照《大正藏》本和敦煌本,对4800多号敦煌《大般若经》写本经文进行逐行核对后,判定敦煌《大般若经》中大约有550号写本是兑废稿或者其中含有兑废稿,无论绝对数量还是相对比例都相当突出。这些兑废稿绝大部分以28行及其以下行数的单纸形式孤立存在着,但也有不少兑废稿依存于两纸以上的长卷中,对于这后一种写卷中的兑废稿,敦煌古人会怎样处理呢?

在进入正式讨论之前,让我们先把观察的视角移远一点。

一 从一件兑废稿的缀合说起

在《大般若经》卷510中,《国图》将北敦6813号定名为兑废稿,并将该号与北敦7796号缀合成北敦6813号+北敦7796号。

1. 北敦6813号(北3266;羽13),见《国图》93/254A—254B{2},彩图见IDP网站。卷轴装。1纸,纸高26.4厘米。前后皆缺,存27行,行17字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《劫余录》定作《大般若经》卷510《第三分现世间品十五》,《国图》拟题“大般若波罗蜜多经(兑废稿)卷五一〇”,《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本,后部可与北敦7796号缀合(图1)。纸尾有余空1行,卷中天头有“兑”字。

2. 北敦7796号(北3267,始96),见《国图》98/389B—390A。卷轴装。1纸,纸高26.3厘米。前缺尾全,存28行,行17字。楷书。有乌丝栏。尾题“大般若波罗蜜多经卷第五百一十”。《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本,前部可与北敦6813号缀合。

按:北敦6813号与北敦7796号所抄内容前后相接,行款格式相同(纸高相近,行间皆有乌丝栏,乌丝栏高度相近,字体大小相似,字间距及行间距皆相近,行皆17字),字迹书风似同(比较二号皆有的“示”“乃”“般若”“如是”等字),是以《国图》认为二号可以缀合,缀合后如上图所示,北敦6813号末行行末“云何能示诸佛世间毕竟空相”句与北敦7796号首行“谓示如来、应、正等觉色世间毕竟空相”句先后衔接。而且,细查IDP彩图,北敦6813号纸尾背端残留有浆糊,说明它不是零纸杂抄,而是来自正规写经长卷。因此,可以肯定,《国图》这种缀合并非全无根据。

然而,北敦6813号实为漏抄1行经文的兑废稿。《大般若经》正规写经一纸通常抄写28行,各纸经文首尾起止基本固定,一旦文中出现漏抄一行以上(含一行)的情况,当纸纸尾就会出现剩余空行,北敦6813号即属于这种情况。比勘完整保存该纸经文的斯1537号(见《英图》24/112B)、北敦2895号(见《国图》39/73A),可知北敦6813号第17、18行间脱“现甚深般若波罗蜜多能示诸佛世间远离”17字(如图1箭头所示处,相应文字参见《大正藏》T7/606C8—606C9),正当1行。我们推测,当抄写者将该纸经文抄完后,发现纸尾仍剩余一行,才发觉前面经文有漏抄而止笔,又于卷中天头书一“兑”字(该“ ”字与卷中“ ”“ ”“ ”等字末二笔的撇划和竖折弯钩书迹相似,当为一人所书)。故而,无论从经文内容的讹脱,还是从天头标记上看,北敦6813号都是确然无疑的兑废稿,《国图》定名甚是。问题是,作为兑废稿的北敦6813号,还会不会被古代敦煌的佛教徒们不加处理地保留在完整写卷中呢?

对于佛经的抄写,佛教徒向来抱着虔诚庄严的态度,认为“经生之法,不得颠倒,一字重点,五百世中,堕迷惑道中,不闻正法”[1]。即以《大般若经》来说,倘若“受持、读诵、思惟、修习、说听般若波罗蜜多甚深经时,心生异解,文句倒错,当知是为菩萨魔事”[2]。《大般若经》是这样,其他经典的情况也不例外。因此,佛经抄写一直都有严格的规范。唐五代敦煌地区也设有专门的机构负责佛经的抄写和校阅,正规写经一般要校对三次以上,没有问题后,方为合格{1},而不合格的抄写,势必会被检出。不过,考虑到纸张难得、抄写费工、敬惜字纸等等因素的影响,仅仅因为含有一两纸误抄便将全卷作废,恐怕是不现实的。

因此,北敦6813号既然已被古人视为兑废稿,即便它真的曾与北敦7796号连缀在一起,为了保持经文的完整无讹,妥当而经济的做法,应是将北敦6813号拆卸下来,重新补配经文无误的新稿。那么,这种补配的新稿是否存在呢?

值得庆幸的是,这一重抄的新稿还真的在藏经洞中保存下来了,即斯1537号。

3. 斯1537号,见《英图》24/112B—113A,彩图见IDP网站。卷轴装。1纸,纸高26.4厘米。前后皆缺,存28行,行17字。楷书。有乌丝栏。原卷无题,《宝藏》拟题“大般若波罗蜜多经卷第五百一十”。

按:斯1537号所抄经文完整无误,与北敦6813号起止相同,亦可与北敦7796号所抄内容先后相接,三号行款格式相同(纸高相近,皆有乌丝栏,行皆17字,行距、字距、字体大小相近),字迹书风似同,比较三号皆有的“示”“乃”“般若”“如是”等字(表1),斯1537号与北敦7796号也可缀合(图2)。斯1537号末行行末“云何能示诸佛世间毕竟空相”句与北敦7796号首行“谓示如来、应、正等觉色世间毕竟空相”句前后衔接,中无缺字。二号缀合后,所存内容始“显一切智、道相智、一切相智世间空”句后11字,讫尾题,相应文字参见《大正藏》T7/606B20—607A18。而且,斯1537号纸首正面前端也刷有浆糊,毫无疑问也是从长卷上脱落的,这也可以为斯1537号+北敦7796号的缀合提供佐证。

既然斯1537号+北敦7796号的缀合完整无讹,符合寫经制作的规范,我们有理由相信,被古人废弃的北敦6813号,在古代当已从长卷上拆下,与北敦7796号分离,而后者又重新补配了斯1537号。从这个角度上看,《国图》的缀合不符合写经制作的规范,应与古人的意愿相悖。敦煌正规写经的制作程序是先把多张白纸粘贴成长卷,再打界栏,尔后才开始逐纸抄写[3],《国图》的缀合只可视为纸张整治后、写经制作完成前一种短暂的原初状态。

写到这里,可能还会有人疑心,上面这种废稿和补配无误的新稿同时并存的情况或许只是偶然一见,不具有普遍意义,没有特别标举的必要。事实果真如此吗?

二 拆下兑废稿补入新稿之例

在敦煌《大般若经》写本中,长卷已补配新稿{1},而从原卷上拆下的兑废稿同时见存,这种情况我们已发现了8例,今择其典型2例介绍如下。

(一)北敦13928号(北敦7810号)

1. 北敦13928号(新128),见《国图》116/

294A—306A。卷轴装。18纸(首纸为包首),纸高24.6厘米。首尾俱全,共450行,行17字。楷书。有乌丝栏。首尾皆题“大般若波罗蜜多经卷第九十三”。《国图》条记目录称该本为9—10世纪归义军时期写本。包首书经名及帙次“大般若波罗蜜多经卷第九十三,十”。

2. 北敦7810号(北2262;制10),见《国图》99/31B—32A。1纸,纸高25.5厘米。前后皆缺,存28行(含1行小字),行17字。楷书。有乌丝栏。第10行衍第8行经文,抄手误以为是第8、10行间有脱文,遂于其间用小字夹补“非不相应如来法性于菩萨摩诃萨法非相应”1行18字,实即第11行经文。衍文及夹补文字处天头有“兑”字,且纸尾有余空1行。《国图》条记目录定作“大般若波罗蜜多经(兑废稿)卷九三”,并称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

按:北敦13928号可分作北敦13928号A(前15纸,390行)、北敦13928号B(第16纸,28行)和北敦13928号C(后2纸,32行)三部分(图3),北敦13928号B与前后纸内容相接,行款笔迹相同,但相接处乌丝栏错落不相接,这在北敦13928号B与北敦13928号C相接处尤其明显,北敦13928号B很可能是后来补缀的。

而北敦7810号也与北敦13928号A、C所抄内容前后相承,行款格式相同(皆有乌丝栏,乌丝栏高度相近,行距相等,字体大小相近,字间距相似,行皆17字),字迹书风似同,比较三号皆有的“无”“不”“于”“亦”“性”“相”等字(表2),此三号当出于同一人之手,试作缀合(图4)。北敦13928号A末行行末“于无上正等菩提亦非相应非不相应”句,与北敦7810号首行及次行首字“如来于菩萨摩诃萨法真如非相应非不相应”句,前后衔接;北敦7810号末行与北敦13928号C首行前3字“ 尸迦”句前后相承,但其间尚有缺文。再加上北敦7810号纸首正面前端刷有浆糊{2},说明该号也是从长卷上脱落的,北敦7810号很可能即北敦13928号原来的第16纸。

不过,由于北敦7810号前面有1行衍文,导致纸尾空间被挤占了1行,因此,与北敦13928号B相比,北敦7810号后部尚有“性非相应非不相应,于离无上正等菩提亦/非相应非不相应”(相应文字参见《大正藏》T5/520B17—520B19)2行24字未抄,而纸尾却仅存1行空栏,即使再行抄补,与北敦13928号C拼接时仍会有1行缺文。

也正是基于上述原因,北敦7810号作为兑废稿被从原卷中拆下来{1},原来的抄经人重新抄录了北敦13928号B,与北敦13928号A、北敦13928号C配补成完整的长卷,即今日所见北敦13928号。

(二)北敦6465号(北敦5454号)

1. 北敦6465號(北2351;河65),见《国图》87/296A—306A。卷轴装。17纸,纸高25.3厘米。前残尾全,存435行,行17字,首8行下残。楷书。有乌丝栏。尾题“大般若波罗蜜多经卷第一百卅”。《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

2. 北敦5454号(北2354;菓54),见《国图》73/277A—277B。2纸,纸高26厘米。前后皆缺,存28行(前1纸25行,后1纸3行),行17字。楷书。有乌丝栏。第3、5行间原有脱文,已于行间用小字夹补“空外空内外空空空大空胜义空有为空无为”1行18字(相应文字参见《大正藏》T5/710A12—710A13),且纸尾有余空1行。《国图》条记目录定作“大般若波罗蜜多经(兑废稿)卷一三〇”,并称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

按:北敦6465号可分作北敦6465号A(前12纸,325行)、北敦6465号B(第13纸,28行)和北敦6465号C(后4纸,82行)3部分(图5),北敦6465号B与前后纸内容相接,但行款笔迹明显不同(北敦6465号B笔画更粗,字体更大,字形略扁),可以确定北敦6465号B出自另一人之手,而且很可能是后来补缀的。而且,北敦6465号B首、末两行紧贴前、后纸纸缝,纸尾与后一纸相接处有浆糊溢出,前12行地脚未见栏线,且第3、4、5三行末字突破了地脚处本应画栏线的位置,以上种种迹象,使我们有理由推测,北敦6465号B很可能是后来补缀的,该纸后部地脚处的栏线也是后来添补的,且因前部地脚处有文字阻挡而未画完整。

而北敦5454号也与北敦6465号A、C所抄内容前后相接,行款格式相同(皆有乌丝栏,乌丝栏高度相近,行距相等,字体大小相近,字间距相近,行皆17字),字迹书风似同,比较三号皆有的“无”“不”“所”“善”“子”“女”等字(表3),当出于同一人之手(图6)。北敦6465号A末行行末“如是般若波罗蜜多秘”与北敦5454号首行行首“密藏中”相连成句,北敦5454号末行行末“若善”与北敦6465号C首2行“男子、善女人等教赡部洲、东胜身洲、西牛货/洲诸有情类皆令安住独觉菩提”相连成句,相接处均无缺字。而且,北敦5454号纸首正面前端刷有浆糊,说明该号也是从长卷上脱落的,北敦5454号很可能即是北敦6465号原来的第13纸。

由此可以推测,北敦5454号因脱文1行,抄写者在该纸未抄完时即发现其误,遂将所脱文字用小字夹补于行间,之后北敦5454号作为兑废稿,从长卷上拆卸下来,装潢手在空缺处补入了另一人所抄的北敦6465号B,成为今日所见北敦6465号。

通过上述2例,我们可以得到以下5点认识:

(1)被拆下的兑废稿是单纸残叶,其纸首、尾残留浆糊;

(2)兑废稿皆因明显的误抄(2例经文或脱或衍一行以上)而作废,有的写有“兑”字一类废弃标志,有的纸尾有余下的空行;

(3)兑废稿的纸高明显高于补入新纸后的长卷(2例中纸高的差距分别是0.9、0.7厘米);

(4)新补入的经纸内容无误,其抄写者可以是原来的书手(如例1),也可以是另外的书手(如例2);

(5)拆下的兑废稿和补入新纸前的长卷出自同一书手。

第(1)点说明这些兑废稿来自长卷,而不是某个人随意的杂抄;第(2)点说明明显的误抄可以作为兑废稿判定的必要条件;第(3)点说明写经抄写勘核后,装潢过程中有一个裁切上下边缘以求齐整的步骤;第(4)点说明经文内容的完整连贯是古代写经制作的首要目标,是否同一人书写、书法完美与否不是古人关注的重点。第(1)(4)(5)三点,说明兑废稿和补入新纸前的长卷原本是一体的,而可能会与新补入的经纸相异;再结合第(3)点,又说明兑废稿反映了写卷刚刚抄写完成时的初始状态,时间上靠前,而补入新纸后的长卷则反映了写卷经过再次修补、装潢加工后的状态,时间上居后。

除了上面两个拆下废稿补入新纸的例子,在敦煌《大般若经》写本中,结合经文起止、书风书迹及写本状态等相关因素综合判断,还有下面这些兑废稿,也可能是从长卷中拆下来的,如卷188中俄敦4280号…俄敦6126号可能曾是俄弗21号的第10纸,卷273中斯3202号可能曾是北敦3327号第5纸,卷343中北敦5041号可能曾是北敦3916号第10纸,卷470中斯7021号可能曾是伯3570号的第1纸,卷531中斯7426号可能曾是斯4934号的第1纸,卷585中北敦2662号可能曾是台图41号的第11纸,以上俄敦4280号……俄敦6126号、斯3202号、北敦5041号、斯7021号、斯7426号、北敦2662号都因含有明显的误抄而从原卷中拆下,在此之后,写经的修复者补缀了新的经纸。

现在,当我们再回顾本文第一节《国图》关于北敦6813号与北敦7796号的缀合,应该可以更加确信,北敦6813号作为兑废稿,被从长卷上拆下来的结局是确定无疑的,它不应该再与北敦7796号缀合,能与北敦7796号缀合的应该是重新抄写而经文无误的斯1537号。

综合以上材料,我们可以在这里回应一下本文开篇提到的正题,即古代敦煌的佛教徒们会对含有兑废稿的写经长卷予以加工修复,拆下含有误抄的废纸,补入无误的新纸,以成为连贯无讹的完整经本。

三 兑废稿未拆下而新稿待补之例

敦煌《大般若经》写本中,兑废稿被拆下且已补缀新稿的例子如上所述,然而,兑废稿未拆下而新稿待补缀的例子也同样存在。

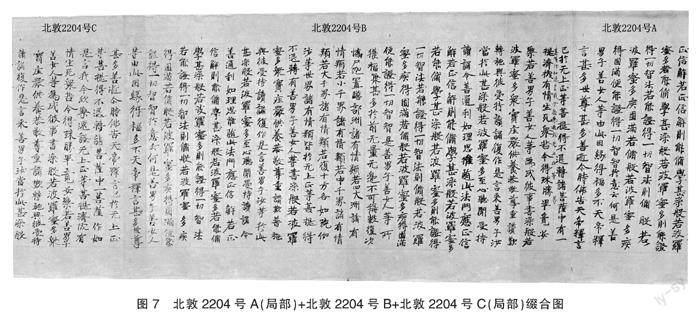

1. 北敦2204号(北3315;闰4),见《国图》31/20B—30B。卷轴装。17纸,纸高26.5厘米。首尾俱全,存469行(首纸27行,末纸21行,第10纸原抄28行,后于行间又夹补1行),行17字。楷书。有乌丝栏。首尾皆题“大般若波罗蜜多经卷第五百卌二”。《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。首纸背端有勘记“五百卌二,五十五,二”,系原卷卷次、帙次和帙内卷次。

2. 北敦75號C(北3318;地75),见《国图》2/24A—24B。1纸,纸高27.6厘米。前后皆缺,存29行,行17字。楷书。有乌丝栏。《劫余录》定作《大般若经》卷542《第四分福门品第五之二》。《国图》条记目录称该本为8—9世纪吐蕃统治时期写本。

按:北敦2204号可分作北敦2204号A(前9纸,251行)、北敦2204号B(第10纸,29行)和北敦2204号C(后7纸,189行)3部分(图7),3部分前后内容相接,字迹书风似同(比较3号皆有的“无”“人”“赞”“子”“般若”等字),应为同一人所抄。但北敦2204号B第1、3行间原脱“菩萨作如是言我今欣乐速证无上正等菩”17字(相应文字参见《大正藏》T7/788A28—788A29),已用小字夹补于行间,是明显的失误,故该纸属于兑废稿,应从原卷中拆下。

从写经制作的角度,为了经文的完整,古人会在缺纸处补缀新抄而内容无误的经纸,北敦75号C当即是古人新抄以替换北敦2204号B的,这可以从以下三个方面得到证实:

首先,北敦75号C也与北敦2204号A、C所抄内容前后相接,行款格式相同(皆有乌丝栏且高度相近,行距相等,字体大小相近,字间距相近,行皆17字),字迹书风似同(比较3号皆有的“无”“人”“赞”“子”“般若”等字),应出于同一人之手,当可缀合(图8)。北敦2204号A末行行末“天帝释言”句与北敦75号C首行“已于无上正等菩提得不退转诸菩萨中”句前后衔接,北敦75号C末行行末“甚多!世尊”句与北敦2204号C首行行首“甚多!善逝”句相接无缺。

其次,北敦75号C与北敦2204号特殊的经文起止一致。值得注意的是,北敦2204号每纸经文的起止都溢出了常规。比勘《大般若经》卷542写本中完整保存全经前部、中部内容的北敦762号、北敦3377号,可以清楚地看到,正是因为北敦2204号首纸抄写了27行,而不是通常的26行,使得北敦2204号第2—10纸每纸都比北敦762号、北敦3377号相应经纸提前了1行经文。而北敦2204号第10纸(即北敦2204号B)再次突破1纸28行的常规,抄写了29行经文,致使北敦2204号第11—13纸比北敦3377号第7—9纸每纸经文提前了2行经文。而北敦75号C也没有墨守成规,而是与北敦2204号这一特殊的行款保持了一致。在北敦75号C中,抄手不但补足了北敦2204号B漏抄的1行经文,而且整纸也抄写了29行,这种出格的表现是相当引人注目的。

再次,北敦75号C在纸张上有其自身特点。检视北敦75号C彩图,该纸首尾正背面皆无浆糊痕迹,而且北敦75号C的纸高比北敦2204号多1.1厘米,说明其用纸还没有像北敦2204号一样,经过统一的刷浆、粘贴、画栏、裁切等纸张整治程序,而应是单独抄写备用的经纸。这一点,很像本文第二节末尾提到的,在纸高上兑废稿明显大于补入新纸后又被裁切装裱的长卷。

以上这些证据表明,北敦75号C很可能就是为了替换北敦2204号B而专门抄写的,北敦2204号B应从原卷中拆下,而补入北敦75号C,以确保经卷的完整无讹,才符合古人写经制作的本意。

上面这则材料说明,即使兑废稿未被拆下、新稿尚未补入,只要写经中含有兑废稿,从写经规范的角度看,含有兑废稿的写本仍将面临加工修复程序,以制成内容连贯无误的经本。

四 含兑废稿的敦煌《大般若经》写本长卷的特点

前面论述的两种敦煌《大般若经》写本,无论是已补入了新稿,还是将要补入新稿,都只代表了含有兑废稿的长卷甫一抄完即需再作修复的冰山一角,就像在水面下潜藏着更大的冰山一样,其实还有更多的敦煌写本长卷也同样含有兑废稿,但由于与之对应的重抄新稿未被发现,或者补入新稿后的长卷并未留存在藏经洞中{1},或者新稿还没来得及补抄,从而导致古人修复含有兑废稿的长卷这一历史事实容易被人们忽视。

这里我们先將敦煌《大般若经》写本中含有兑废稿的写本长卷汇总(表4){2}:

对表4加以分析归纳后,可以得出如下4点认识:

1. 从保存状况看,首尾俱全的完整写本有22号(组),占37号(组)写本的59.5%,而剩下的15号(组)写本中,接近完整的首残尾全写本3号,12纸及其以上的写本有8号(组)。长卷占绝大多数,完整写本尤其突出。

2. 从兑废详情看,脱文和衍文乃致讹的主因;被废弃的经文一般以一纸为单位(卷568俄弗31号因第2、3纸出现讹误而将前3纸尽行兑废,但仍不妨视为将连续的3纸废除);废纸通常都有明显的标志,比如天头地脚有“兑”字、纸尾有余空、讹误处施以校勘符号(例如卷17北敦3483号第3纸第16行天头上的“ 〈叶?〉重”2字、卷526斯3312号第7纸第11行行末9字衍文被线框框起、卷568俄弗31号第3纸第17行“行”字右下方夹注的“欠一十六字”5小字等)、脱文处用小字夹补遗漏的经文(例如卷26斯1601号)、在接下来的纸张中把废纸的经文无误地重抄一遍,等等。

3. 从修复方法看,仅需拆下废纸的有23组,需要拆废补新的有12组,两者兼而有之既拆且补的有2组,分别占37组写本的62.2%、32.4%和5.4%。如果只看首尾俱全的写本,则有13组写本只需拆下废纸即能成为合乎规范、完整无讹的写本。修复含有兑废稿的长卷,其工作量并不大,超过三分之一的写本只需把废纸揭下,将剩余的前后纸张粘连起来即可。

4. 结合废稿行数和兑废详情看,除了卷13俄弗30号首纸残缺、卷135北敦13939号和卷414斯1772号末纸未抄满以外,一纸废稿行数加当纸纸尾余空行数,一般仍是28行,说明废纸本来还是要抄满28行。不过,例外的情况也存在,比如卷152北敦7094号的次纸、卷280北敦15132号的次纸,都只抄写了27行。如果再考虑到卷135北敦13939号的情况,该卷只有第4、9、10、11、14、15、16、19、20这9纸为28行的整纸,除未抄满的末纸外,另外11纸都是不足28行的小纸片。联系前文第三节所论卷542北敦2204号第10纸因抄写了29行从而导致后面经纸的经文起止再次溢出常规这样的情况。可以说,一纸28行是经纸抄写的常态,但也有特殊的情况。

结合上述认识,参考前面三节的论述,我们有理由相信,表4中这些含兑废稿的写经长卷,它们下一步的去向也是再次修复,或者拆去废稿,或者兼而补入新稿,同时修头补尾,以成为合乎使用的经文连贯无误的完整写卷。

五 余 论

我们通过反思《国图》对一组含有兑废稿的《大般若经》写本的缀合,勾稽出含有兑废稿的写本和补配后的新稿并存的相似材料,从敦煌写卷的实例出发,尝试对古代敦煌的佛教徒如何处理含有兑废稿的写经这一问题作出解答。兑废稿从长卷上拆下并补入抄写无误的新稿的事实说明,含有兑废稿的写本将再次加工修复,拆下含有误抄的废纸,补入无误的新纸,以成为内容连贯无误的完整经本。我们还把上述发现扩展到所有包含兑废稿的敦煌《大般若经》写本长卷,对它们全部加以汇总分析,认为等待它们的也将是同样的加工修复程序{1}。

如果本文的推断不虚,我们是不是也可以反过来审视那些为数众多的单纸兑废稿,它们正是从类似的写经长卷上拆下来的,有多少个兑废稿,是不是就意味着古代敦煌的写经修复者们对写经长卷做了多少次修复呢,如果是这样,看似无用之物的兑废稿将会有利于探求敦煌写经制度和藏经洞文献性质的研究。

长期以来,不少人将敦煌藏经洞封闭的原因与藏经洞文献的性质这两个问题等同起来。此二者虽有联系,实则绝不相同。藏经洞当是三界寺的一部分,而三界寺又只是古代敦煌十数个佛寺之一,从这个角度看,很多不起眼甚至偶然的因素都可能会促成藏经洞的封闭,而不必一定与影响敦煌全城的历史大事件相关。藏经洞封闭的具体原因由于缺乏更多有力证据的结合互证,因而猜测很多,暂难定论;但敦煌藏经洞文献的性质,因为材料具在,完全可以通过综合考察藏经洞流出的文献得到妥善的解答。

关于藏经洞文献的性质,1990年施萍婷首先提出,“敦煌藏经洞所藏之佛经与当年道真的努力直接有关”[4]。荣新江[5]、郑炳林[6]、林世田[7]等人对该说续有增补。最近,张涌泉等在对已刊布的敦煌文献全面普查和缀合修复的基础上,令人信服地确认,“藏经洞就是道真安放修补佛经材料的场所”[8],但修复后“完整的佛典都收藏在三界寺‘经藏;而留在藏经洞的只是一些复本、残本甚至是碎片”[8]195。由于道真修复后成套的《大般若经》并没有留存在藏经洞,所以除了本文前三节所举出的实例,其他与单纸兑废稿相关的写经长卷大概没有留存下来,只有这些单纸兑废稿孤零零地留给我们悬想的空间。

如果把藏经洞封闭的原因与藏经洞文献的性质这两个问题不加分辨地纠缠在一起,反而会让一些本来应该引起重视的问题如堕云雾、不显真容。即如敦煌写经兑废稿,既不如世俗文献那样炙手可热,也不像正规写经那样备受宗教界关注,导致人们对它们缺乏足够的了解,不明就里与轻视并行,把兑废稿归为无用的废物,连带着含有兑废纸的写本长卷也被污名化,而鲜少思考它们大量聚集于藏经洞的原因,不去研究它们与其他写卷间的关系,由此更为敦煌文献是废弃之物的说法推波助澜,殊可浩叹,甚为可惜!

借助对敦煌《大般若经》中含有兑废稿的写本的考察,给认识为数众多的兑废稿提供了一个窗口。我们相信,随着敦煌兑废稿研究的深入,将对进一步认识敦煌藏经洞文献的性质提供有意义的帮助。

{1} 兑废稿应该不限于明显误抄的写本,比如污损不敷使用的经纸同样也可能会被作为兑废稿处理,不过,由于迄今为止大部分写本清晰完整的彩色照片还没有公布,相关研究还缺乏切实可靠的证据,所以这里暂且用“误抄”这一笼统的说法来概括。

{2} 正文、插图中敦煌文献编号“北敦”指《国家图书馆藏敦煌遗书》(北京图书馆出版社2005—2012年出版,简称《国图》);“斯”指《英国国家图书馆藏敦煌遗书》(广西师范大学出版社2011—2014年出版,简称《英图》)及《敦煌宝藏》(台北新文丰出版公司1981—1986年出版,简称《宝藏》)斯坦因编号;“俄敦”“俄弗”均指《俄藏敦煌文献》(上海古籍出版社1992—2001年出版,简称《俄藏》)编号;“伯”指《法藏敦煌西域文献》(上海古籍出版社1995—2005年出版,简称《法藏》)伯希和编号;“羽”指《敦煌秘笈》(日本武田科学振兴财团2009—2013年出版,简称《秘笈》)羽田亨编号;“西北师大”“甘图”皆指《甘肃藏敦煌文献》(甘肃人民出版社1999年出版,简称《甘藏》)编号;“津艺”指《天津市艺术博物馆藏敦煌文献》(上海古籍出版社1996—1997年出版,簡称《津艺》)编号;文中《孟录》为孟列夫主编《俄藏敦煌汉文写卷叙录》(上海古籍出版社1999年出版)的简称,《劫余录》为陈垣主编《敦煌劫余录》(台北新文丰出版公司1985年出版)的简称。可缀合的卷号之间用“+”连接,不能直接缀合的卷号之间用“…”表示。插图中图版缀合处加点或保持一定缝隙以提示。“《国图》93/254A-254B”指图版出自《国图》第93册,第254页,A、B分别代表上下栏。他皆类此,不再出注。

{1} 张延清《吐蕃敦煌抄经研究》(民族出版社,2016年),曾据敦煌藏文资料,对藏文报废写经的历史和敦煌写经制度进行过深入的研究,值得参考。

{1} 有的写经长卷中,兑废稿所在的经纸后面紧接着就是重新抄写的经文无误的新稿,这种情况下,只需拆下废稿,将剩余经纸前后接续,即可完成写卷的修复,这在后文会有详细的论述。但在一开始,我们还不能确知兑废稿与新稿原来是否一并共存于同一长卷,所以只能笼统地用“补入新稿”“配补新稿”这样的表述,敬希读者知悉。

{2} 北敦7810号纸尾残破,且未见背面图版,暂难判断刷浆情况。

{1} 北敦7810号天头“ ”残字与北敦13928号中“ ”字右下部书迹相似,似为一人所书。

{1} 敦煌《佛名经》写本中也存在含有误抄的废稿北敦9259号从长卷中拆下后,补入无误的新纸成为北敦2051号这样的实例(参张涌泉、刘溪《古代写经修复缀接释例——以国图藏〈佛名经〉敦煌写卷为中心》,《宗教学研究》2015年第4期第82—83页)。

参考文献:

[1]释道世. 法苑珠林:卷17[M]. 北京:中华书局,2003:580.

[2]佚名. 大般若波罗蜜多经:卷303:初分魔事品[M]//玄奘,译. 大正藏:第6册. 东京:大正一切经刊行会,1924:541.

[3]张长彬. 英法藏敦煌兑废经写本研究[J]. 敦煌学,2017(3):128.

[4]施萍婷.三界寺·道真·敦煌藏经[C]//段文杰. 1990 敦煌学国际研讨会文集:石窟考古编. 沈阳:辽宁美术出版社,1995:196.

[5]荣新江. 敦煌藏经洞的性质及其封闭原因[G]//季羡林,等. 敦煌吐鲁番研究:第2卷. 北京:北京大学出版社,1997:33,37.

[6]郑炳林. 晚唐五代敦煌三界寺藏经研究. [G]//郑炳林,编. 敦煌归义军史专题研究三编. 兰州:甘肃文化出版社,2005:25.

[7]林世田,张平,赵大莹. 国家图书馆所藏与道真有关写卷古代修复浅析[J]. 中国典籍与文化,2007(3):27.

[8]张涌泉,罗慕君,朱若溪. 敦煌藏经洞之谜发覆[J]. 中国社会科学,2021(3):181.

收稿日期:2022-01-20

基金项目:国家社科基金冷门绝学研究专项“敦煌残卷缀合总集”(20VJXT012);国家社科基金一般项目“写本学视域下的敦煌写经兑废稿综合研究”(22BZS094)

作者简介:徐浩(1982— ),男,河南省唐河县人,文学博士,河南财经政法大学图书馆副研究馆员,主要从事敦煌文献研究。