道光年间成都将军治理四川彝地“边患”的历程及影响

[摘要]清代中前期,清廷试在今四川大、小凉山地区的彝族聚居地实行改土归流,加强对该地区的统治。但改革流于形式,效果甚微。随着外来百姓不断迁入该地,人地生产矛盾愈发严重,导致该地屡有劫掠事件发生。至道光朝升级为几次大规模“边患”。成都将军作为彼时统领该地的最高军事长官,通过武力镇压和拟定章程等举措参与到“边患”事件治理中。但碍于清廷未能解决问题之根本,加之受制于国力的式微、武备的废弛、官员的贪污懈怠等内在因素,诸多举措看似合理,实则加深了当地“边患”,并带来一系列恶劣的后续影响。

[关键词]道光年间;成都将军;彝族聚居地;“边患”

中图分类号:C952文献标识码:A文章编号:1674-9391(2023)02-0143-07

基金项目:成都市哲社重点研究基地“成都历史与成都文献研究中心”2021年度重点课题项目“望重西南:清代成都将军治下四川研究”(CLWX21002)、2022年四川特色哲学社会科学规划项目重大项目“中华民族交流交往交融史料汇编·四川卷”(SC22ZL03)阶段性成果。

作者简介:吴艾坪(1994-),男,汉族,重庆南岸人,四川大学历史文化学院博士研究生,研究方向:清代民族政治制度。四川 成都 610065

世代生活在四川大、小凉山地区的彝族居民,自古以来就是我国民族多元一体的重要组成部分,亦是川边民族地区中颇为重要的群体。历代中央王朝通过一系列举措,试图加强对该地区的统治。但大多仅是实行羁縻举措。清代中前期虽在该地实行改土归流,但实际上仍是遵循“以夷制夷”的理念。清廷的一部分政治、经济措施看似有效,实际上加剧了当地民族之间的矛盾。关于该地“边患”的记载在清代政书中较少。近年来,“边患”问题引起了学界的重视,秦和平的《论清代凉山彝族人口发展的原因及其相关的问题》《略论清政府统治凉山彝区的政策演变》,杨明洪的《论清代凉山彝区的土司制度与改土归流》《清代凉山的“夷患”与王朝的措施》等文从经济、改土归流等角度论证了清代治理当地的诸多举措与得失。但大多立足于清代全局性视角,对道光年间的“边患”事件及成都将军的关注较少,且材料也有待进一步挖掘。

本文拟在学界前贤的基础之上,以中国第一历史档案馆所藏的满汉朱批奏折、军机处录副奏折等档案为主,结合清代其他政书史料,并以成都将军为切入点,进一步梳理在道光年间成都将军治理该地“边患”的具体举措,进而讨论清廷各项措施的作用及影响。

一、“边患”的起因及前期治理特点

川、滇、黔等西南诸省的彝族地区,世代以黑彝统治的奴隶制为主要社会状况。由于该地恶劣的自然条件及“家支”等人文因素①,该地奴隶主时常对周边地区的汉、彝百姓进行抢夺,严重危害到了当地各族人民的生活及生产。清廷为加强对该地的管理,试采取改土归流的政策。相比于滇、黔等地,四川大、小凉山等地因地形复杂、交通不便、民风彪悍,故该地的改革之举一直到雍正时期才开始进行。其改革的主要方式为镇压和劝服,但效果不尽彻底,以致当地土司经常叛服无常,屡有劫掠。

至乾隆四十一年(1776),清廷取得大小金川战役的胜利后,吸取此前治理川边民族地区的教训,特设成都将军控驭边地。成都将军,全称“镇守成都等处地方将军”(满文cengdu i jergi babe tuwakiyara jiyanggiyūn),②是为清廷设立的最后一处、亦为西南地区的唯一一处驻防级将军。该职为川省最高军政长官之一,位高权重。手握建、松两道文武升迁,节制川省八旗及多处绿营等军政要权。其中,因该职拥有川边民族地区要权,故相较于其他内省驻防将军更为特殊。乾隆有谓“成都将军非其他省城将军可比”。③

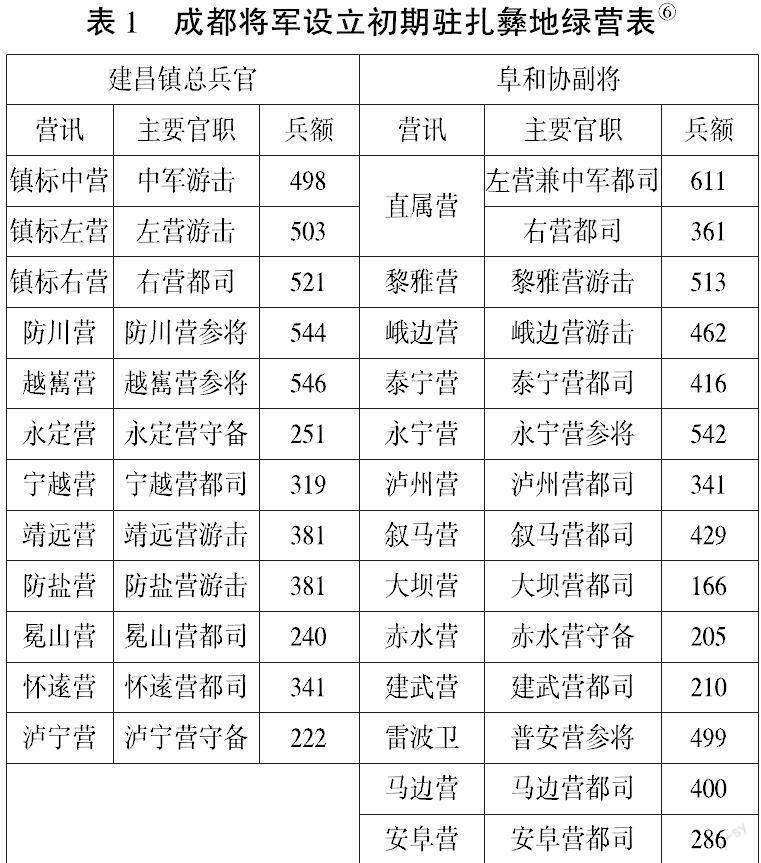

清入关以来,满兵分为八旗,各旗采用不同的旗色,汉兵悉用绿旗,故曰绿营。川省绿营共计八十余营,原由四川总督、四川提督统辖,按东、西、南、北方位下分四镇,四镇分设总兵官节制,各镇总兵下设副将八员,统领下辖各地绿营。④成都将军设立后,其中两地总兵官及四员副将(按:马边协副将后设于道光十九年)尽归将军管辖⑤。可见,实际上成都将军设立后,川省一半以上绿营归其调遣。《清史稿》中以“驻防将军统绿营者惟四川”来概括成都将军之职能虽为讹误[1],但成都将军所辖的绿营数量上却相较于其他驻防将军而言更多。而在统辖的绿营中,驻守在大、小凉山地区的绿营则占了较大比例,详见表1。

成都将军设立后也对大、小凉山彝族地区进行了一系列的治理。如嘉庆八年(1803)闰二月,时任成都将军德楞泰上奏清廷,有“猓匪”⑦进入建昌、马边、雷波等地一带肆意劫掠,故遣省标、阜和、建昌三路绿营前去平剿。从德楞泰的奏书内容中可见,清军当时主要是采取示威和防堵相结合的战略。[2]593嘉庆十六年(1811)八月,时任成都将军丰绅与川督常明联衔上奏,此前勒保与丰绅带兵剿办,深入“夷疆”将十二支首逆木萨等五十二人歼戮,后该部投诚,请求改土归流,并将户口登册造籍,由建昌道领属。[2]848后又有成都将军赛冲阿率部先进行军事镇压,以震慑“番民”,再将其归顺。[2]869

总的来说,在此期间历任成都将军对于川边彝族地区的治理体现着以下特点:

首先,治理时间较晚。成都将军设立之时,正值大小金川战役结束,此时清廷的注意力较多地放在了川西藏区的战后秩序恢复及重建中,乾隆时期,几任成都将军曾赴西藏、苗疆、台湾等地参与军事行动。嘉庆初期又正值白莲教起义活跃在川北地区。故这一时期主要是四川总督、四川提督及川省各镇总兵负责镇压和劝服。[3]

其次,战斗规模较小。嘉庆八年四川布政司杨揆所奏“此次夷务先后共调官兵1119人,其中阜和营739人,叙马(营)、永宁(营)调兵280员”[2]673。又有嘉庆九年(1804),“馬瑞圙率军400人由大小谷堆一路进发,都司杨富贵带兵180名由油榨坪一路进发”[2]690等语,持续的时间也较短。此阶段参与平剿的清军皆由当地绿营负责。

最后,战略目的保守。大、小凉山地区地势的复杂,彻底剿办成本甚大。道光朝以前,清廷面对当地的劫掠,多采用在事发周边依据地势,建立堡垒工事进行防堵,避免劫掠进一步扩散。另一方面,派遣当地绿营进行平剿多是出于震慑,以便招抚。俟“夷匪”将所掠之人、物上交则撤兵。待清军撤离之后,原来招抚的对象又再次劫掠当地。

清廷的不重视、剿办的不彻底,进而导致当地形成“劫掠—震慑—招抚—撤兵—劫掠”的恶性循环。如此叛服无常,既加剧了军事成本,又严重危害到了当地彝、汉各族百姓的生活、生产秩序,更侧面表明当地改土归流的效果甚微。

二、道光朝成都将军镇压彝地“边患”

至道光九年(1832),上任不久的成都将军那彦宝借越嶲劫掠一案,向清廷上奏了此前屢有劫掠事件的原因。他在奏折里提到:

据署宁远府知府吕延庆面呈该厅属焚抢各案清单,计自撤兵后两月之间,共有二十五起内,止据该厅营申报七起,其余十八起尚未具报,且陈添浣家被抢之案,事越十余日。该厅营毫无察觉……查缉其抢掠各案,仅擒获徐万山案内厅纠熟夷三名,其余首要各犯均为缉获。平日之练与防范缉捕不力,已可概见。查越嶲厅地方逼近夷巢,自上年扪扒支彝滋事之后,屡次檄饬,严密巡防以备不虞,何以甫行撤兵即被连抢多起?是该厅营文武于“猓夷”重务,既不能严密巡防,于前又复延不报缉,以致该地凶夷任意掳抢,实属玩延。[2]950-951

后又在奏折中提到:

在四川凉山一带为各支“猓夷”迁居之区,建昌镇设立总兵一员,分营十二,额兵四千人,有道、府、厅、县等官专为镇抚夷众,绥靖边疆之计,防维不为(谓)不周,该“猓夷”深居穷谷,不能耕作,素以抢掠为生,但于内地路径不甚熟悉,惟赖“汉奸”及边界熟夷为之导引……数年以来,文武各官因循颟顸于“猓夷”重务,并不认真查办。遇有抢掠之案,或将就完结,或久缉无获,以致“汉奸”、“猓夷”视为泛常,任意抢掠,毫无顾忌,此“猓夷”屡出滋事之实在情形也。[4]

并请旨意将一批当地文武官弁先行摘去顶戴,以示惩罚。从那彦宝的奏折中可见,致使当地劫掠不断的主要原因乃当地文武渎职。清廷遂即命当地文武一面革职,一面严参治罪。其余被抢各案,着该将军等严饬新任越巂厅营文武,查明按起申报,督同各土司上紧缉拏务获究办,傥逾限不获,照例查参。[5]70

面临清廷的降罪,绿营将领兵分三路进剿,战事进展顺利。在取得阶段性的胜利后,成都将军那彦宝等人结合当地实际情况向清廷奏请了一系列的措施,以加强对该地的管理。

后在建昌文武官弁的调查下,越嶲厅当地汉民保甲户口一万三千八百七十六户,编联西番民保甲一千二百七十户。在此基础上,设立牌头甲长各有专司,使其互相稽查,并择其时年满十八,五十岁以下的年力精壮者,就地设团练习技。无事则各安耕作。有警则以鸣鳏放铉为号,群执器械,互相救护,共卫身家所。有该厅属汉、番各民,共计设团五十余处,练集乡勇九千四百余名,并添建哨楼六十三座,用于巡防。[2]974-975

此外,令五千余户选择各支夷(黑彝)内素能办事、为夷众所畏服者为大头人。酌议每年拟赐银十六两,负责传达谕令,约束夷众。若遇有“夷匪”、汉奸,擒献则赏,隐匿则惩。该头人支夷(黑彝)等均甚感激欢舞,乐为效命。部分不服之众,见官兵前来,亦率众恳请归附,共饮血酒。[2]978

以上各要皆被清廷许之,并令那彦宝将此添列于善后章程之中。从以上各种治理措施来看,那彦宝吸取当地劫掠乃当地“汉奸”、熟夷引导所致,又结合越嶲厅等地幅员辽阔,一味采取防堵之策难以根治,故主张先应先查户口再编联保甲,并将处人民酌集,分设团勇,在部分地区选黑彝作为大头人进行管理。积极调动了当地汉、彝百姓的积极性,致使若遇战事,则官民可协同作战,从而既加强了对当地百姓的控制,又降低了官兵屡次剿办的成本。

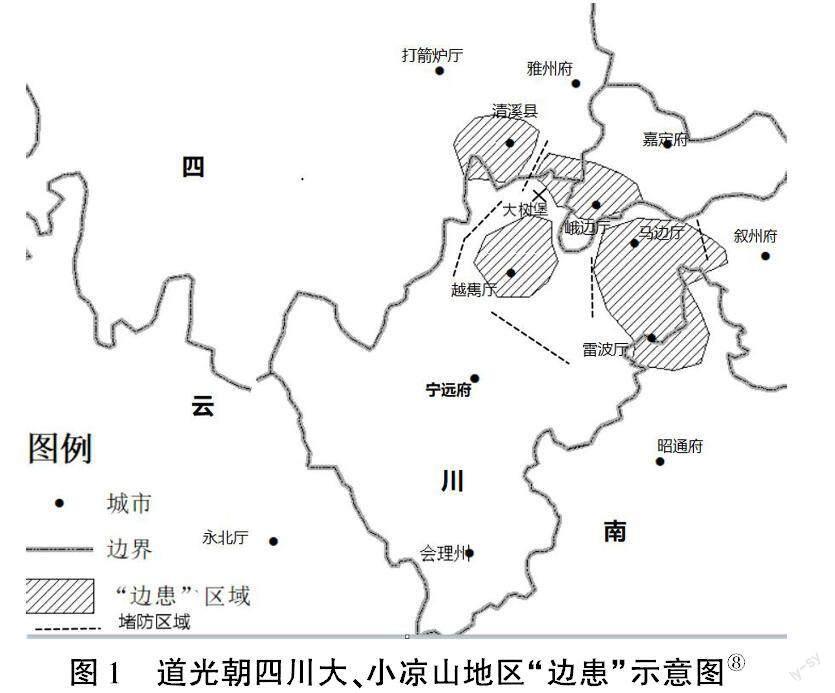

因越嶲厅处于清溪与峨边中间,且清溪“夷匪”较多,故清军采取堵截越、峨两地,主攻清溪的策略(如图1所示)。在绿营、土司番兵及当地民众的协同配合下,战事顺利推进。面对四五千人的“夷匪”,清廷更是下令“痛加惩剿,摉除净尽,妥速竣事,勿留余孽,毋许稍稽时日”[5],以彻底肃清。此时,妥善恢复战后社会秩序又成为了新的问题。据那彦宝上奏,清溪县一代避难民人以渐次各归故里,搭盖板房照常复业。被害尸骸饬县掩埋,以免暴露,被焚村庄甚多。[2]1014可见“夷匪”的劫掠给当地百姓造成的影响。

至于劫掠之始因,那彦宝在会用当地文武官弁彻查后上奏清廷:

因汉民在夷地开垦荒山,亦有始而佃租,继而扣抵账债搭棚居住。百数十年来相沿以久,凡属村庄、堡寨皆属“夷地”,石楠分晰界址。近年来,熟夷因见地土渐腴,勾结“汉奸”藉名野番……现在事起仓卒,延及越嶲、清溪、峨边三厅县境,一时并起,颇为猖獗,皆由土司、土舍等通同一起,挟忿怀私。兼之素居夷地无业“汉奸”位置勾引,使官兵骤难会合……在熟夷之意抵在夺回地亩,使汉民逃散,彼得插占。[2]992-994

对此四川总督鄂山亦奏:

清溪峨边两处夷户,系嘉庆十三十九等年改土归流,既因图占因地起衅……而推究其实,皆由“夷民”懒于耕作,田土悉给汉民耕种,久之汉民据为己有。夷民生计日蹙,无业“汉奸”勾结滋事。渐至熟夷假充“黑猓”夤夜抢掠,地方官相距窎远,责令土司查缉,类多推卸野夷,为历久相沿锢习。此次夷匪滋事之始,乃藉称曲曲鸟野夷焚抢。[2]1021-1022

上文提及造成该地屡有劫掠事件的原因大致由于彝、汉土地矛盾、“汉奸”协助及当地土司纵容等因造成,结合前文所提当地文武的不作为,愈演愈烈,以至于形成越嶲、清溪及峨边三厅大规模劫掠。而在针对如何处置当地土司的问题上,成都将军与四川总督则有不同的意见。

成都将军那彦宝认为,清溪县全境,汉夷杂处,土地参错。夷民现受土司之累,俱愿改隶汉籍,故主张将清溪“夷地”,尽归地方官管辖,使当地汉、彝百姓一体编联保甲,交粮纳课,毋须再设土司。[2]1016

四川总督鄂山则认为,要想永靖“边患”,必须详查户口,将汉夷田土划清界址,并将汉夷交涉事件,严立章程,俾公平交易,不致久而生衅,至并未滋事“良夷”、及甫经投首夷人,均须妥为安插,取具保结。其越巂厅熟夷,支派甚众,土司管辖堡寨,亦多逼近野夷巢穴,若将土司概行裁汰,恐无统率,必致勾串猓夷,潜出滋事。[5]530

清廷则以“改归地方管辖,必须妥策万全,方可久安长治”为由,采纳了鄂山的主张,则仍然采取“以夷制夷”的策略对该地进行管理。并要求鄂山会同杨芳,通盘筹画善后章程。

道光十三年(1833)十二月,四川总督鄂山、四川提督杨芳等人参考了此次大规模劫掠爆发的原因,拟定了善后章程。该章程条款细明,涉及诸多方面。

军事方面:首先,酌拨兵弁。在宁越营下添设三汛,移外委三员驻扎;越巂营属添设二汛,移千总、把总各一员驻扎;拨建昌镇标额兵二百四十三名。其次,添筑石碉土堡八座。再次,安设屯练。在越巂临日河一带,挑熟夷精壮八百名,设为三屯,改“夷目”为屯把总外委统领,所供钱粮由本省摊捐,当地居民团练,仍听其便。[5]712

经济方面:首先,划清界址。应准明立石碣。清溪的阿吾、峨边的木城冈、越巂的马日摃分别立碑为界,以分离汉、彝人民生活区域,互相不得往来。其次,断明产业。针对产地纠纷,已有契据的照旧施行。若不能赎者,以地为债,另立卖契。再次,佃种纳租仍听其便,若有抗欠不交,则照数折算,退佃逐出。最后,定地交易。着该厅、县各拟定赶集日期,并在清溪、峨边、越嶲三地专门设立赶集场所。赶集之日则由该管文武、土司亲往弹压,不得汉、彝私入对方之地。[5]712

制度方面:一改官制。将越巂抚民通判设为“抚夷”同知,并由外升调,定为边要题缺,归宁远府管辖考核;雷波通判、清溪县知县等职亦改为题缺,并于通省题调缺内。遇有案件,归同知审理。当地营汛、员弁,不得擅理“夷案”。二改营制。将普安营参将、马边营游击、守备、千总;阜和右营都司、千总;越巂营参将、守备、左右哨、千总;宁越营都司、千总;安阜营都司、千总;峨边左营守备、千总等武职定为边俸题缺。三设夷官。于清溪之撤角、木须松坪一带,分设“夷长”“夷目”各一人;峨边之曲曲鸟,设立“夷长”、“夷目”各二人;凉山以内由土司所管,并另立“夷长”二人、“夷目”一人。并着其以上于界线之地设卡,防止汉、彝交往。并明定奖罚,即将该处土司设为三品七品顶戴官职,嗣后责令该厅文武,严行稽查禀报,若一年内报案至三四起者,降顶戴一级。若拏获他案亦可抵销,若因受罚致降级留任者,又积算有五案不报,则革职另袭。讳匿不报者,从重治罪。[5]73

该章程被清廷采纳施行,并作为后来相关章程的“蓝本”。虽该章程是吸取此前屡次劫掠的教训所拟定,考虑周至。但并未解决实际的矛盾,即该地的人地矛盾,亦有此间诸多条目在实际施行之时不能贯彻,以至于不能彻底解决该地劫掠频出的问题。

清廷意识到劫掠实由当地“夷匪”与当地汉、彝百姓的人地矛盾产生,章程也注意到此原由,故采取立碑设界、定期交易等措施,以期将当地汉、彝相隔离。从后来的奏折中可见,清廷对该地各民族百姓世代杂居多年已有了解⑨,但举措仍系阻挠各民族交流、交往、交融。显然是违背了历史趋势。

可见,结合当地的地理条件及社会历史,要想在该地施行该策的难度颇大。另一方面,汉民的大批迁入,给当地带去了较为先进的生产工具、生活物资,不仅一定程度上促进彝族地区生产发展,亦加速了该地奴隶制向封建制转变的进程。[6]112再者,劫掠发生的实质是当地汉人因生产的需要不断扩大生活领域,一定程度上占据了当地原住民的生存空间,加之本身在深受当地黑彝、土司的剥削,在生存压力之下自然铤而走险以劫掠为生。清廷不能意识到其本质,仅试图通过人为的手段,从表面上将各民族分离,这样阻碍各民族之间交流互动的措施,固然是不能达到所谓“绥边永靖”之效。据档案记载,此后该地亦常有当地“夷人”因生存进行劫掠的事件发生,亦可看出该项章程的起效并未完全奏效。除此之外,章程内虽然将一部分官职设为流官,但实际上仍是采取“以夷制夷”的方略。该地文武为逃避处罚,往往夸大其词,粉饰战报,虚报功劳更是使得奖惩条款形同虚设。

道光十七年(1837),马边、雷波二地又爆发大规模劫掠事件,经查“此次凶夷滋事,系马边雷波所属,且有凉山野夷勾结附和”所致。而此时清廷和川省官员的态度则倾向于武力血腥镇压。据时任成都将军凯音布请奏:

拨饷三百万,调汉土官兵二万人,由峨边、越嶲、马边、雷波四路同时大进,以为一劳永逸……焚其寨落,毁其积贮,而三四月不令耕种,八九月不使割获,绝其养命之源。[7]

另外,从四川总督鄂山向清廷上奏的战报中可见此次剿办的血腥程度。其中不乏出现“大加剿戮”“一并歼毙”“抢获杀戮不计其数”等语。清廷亦批示“不可任其穷蹙逃窜,一鼓歼除,毋留余孽其应续加摉剿之处,亦着相机妥办,迅速蒇功。”[5]717

清军在粮饷、兵力的巨大优势下,战事很快以清军的大获全胜而结束。对于该地拟定的善后章程则与此前剿办越嶲一带的大致相同章程。其内容大致如下:首先,在馬边、雷波、屏山三地添增设汛多处,由马边、普安、安阜、峨边营酌派绿营官兵进行驻防。并在马边等厅各边界,居民畸零散处,设立寨堡,聚居自卫。官给编号鸟枪,俾资守御。其次,马边厅前后营及雷波内外生熟各夷,仿照越巂等厅,每支添设夷长、夷目各一人,官为捐给工食,分守各界,查禁汉夷私行出入。再次,对当地文武官弁进行改制和考核,内容大致参照此前的章程。[8]

三、“边患”事件的后续影响

由于以上章程没有实际解决问题,颁布之后越嶲、清溪、峨边、马边、雷波等地劫掠之案并没有就此结束。劫掠事件的屡次发生,严重影响到了当地汉、彝百姓的生活,最直观的体现在于人口的减少。

受嘉庆时期的川陕楚白莲教起义,大量的内地汉人迁入当地,不仅提升了该地的生产,也给当地带来了税收的增加。据《越嶲厅全志》记载,因顺治初年至乾隆五十一年户的口卷宗被光绪年间的地震和大雨毁坏,而无从查考。但据载嘉庆元年以后越巂厅原额增添共一万三千七百三十七户,道光年内年终汇报许仅八千零六十三户。[9]306b据《雷波厅志》记载,嘉庆十九年(1839)纂修省志时清查府、厅、州、县报部户口备载,雷波厅原额增添共一万六千三百三十五户。虽道光朝的册籍因失火多被焚烧,以至于户口无考。至光绪九年(1883)通判周凤藻清查雷波户口,因咸丰以后屡遭“夷患”,村市萧条,人民流徙,其户口不及昔年十之四五,只有设法招徕多方抚恤流民。至十二年清查呈报户口仅约一万一千三百八十一户。[10]244a

面对劫掠的屡剿不止,清廷虽然一度采用军事血腥镇压的方式暂时平息了“边患”,但战后仅通过增加驻防兵额等办法,既不能解决实质性的问题,更是引发了恶劣的影响。

至道光十九年(1839),在结合此前各章程的基础之上,四川总督宝兴拟定了防边章程,共计五条。包含在马边厅改设马边协副将等诸多方面。其中,在原设兵额四千一百一十三名的基础上,再于川省他处,抽拨额兵二千名,分驻马边、雷波、越巂、峨边、屏山各厅县。并添募练勇一千六百名,妥为防堵。[11]清廷拟通过大幅增加当地驻防兵额来维护当地统治。但碍于当时川省财力紧张,增添兵额所需钱粮,均由当地百姓摊派,如此陡增的兵额人数,又加重了当地百姓所承担的赋税。以雷波为例:

雷波地当边瘠,差役供给轻于内地。惟值军兴之年,或普安营兵调征远方,或外来兵勇征夷匪。其一切军需、马夫,皆取给闾阎,向归粮户轮流承办。为此破家失业者甚众。[10]266b

相似的情形在《越嶲厅全志》中亦有记载:

道光十六年,奉文将甯越营所管上官六格土兵编充屯练,仿照京川新疆条例,每丁岁给银六两,“夷目”编作屯千总、屯把总、屯外委,……终难驾驭,岁银六两不足以养其身家,驯其心性突有背逆,所予枪炮适以恣其凶顽,杀人放火,无所不至,禀请销免。[9]531a

另一方面,参与剿办事务的川省各官员,彼此不能协同办理,勾心斗角。此前就有给事中周开麒等人多次上奏川省办理“夷匪”一案存在着诸多欺饰,涉及混淆军需支销、浮冒军功等情。清廷遂着汤金钊、文庆前去查明。此二人赴经查上奏清廷:[2]1195

此前奏李羲文本欲会同其他诸路进军,但以道路险峻不敢进兵,遂与马腾龙亵点情形,捏报战胜……以“夷匪”焚掠之汉民房舍为官兵焚毁之夷巢,始行撤兵,其赏给夷目顶戴袍褂了事,经查系在撤兵之后并无以赏息事,捏饰军功等事。经过对兵丁一百六十名逐一讯问,李羲文亦未将军饷以二两四钱一分折为八百文之举……访闻前任藩司李羲文,刚愎自用,素性奢侈,在峨边军营一切帐房器具俱尚华美。每日遣人远道取水,供给食用。至凯撤回省,趾高气扬,意存自满,致招物议。其滥保多人,经该督鄂山驳减,李羲文对众辄出怨言,以市己恩,亦属乖张任性。

后清廷将藩司李羲文革职处理。此外,还参奏了四川总督鄂山。按清制,各地八旗、绿营皆须进行操练,由当地将军亲自校阅,若将军因公外出,则交予当地总督、提督等人代为校阅,并对技艺娴熟者奖赏,技艺疏陋者罚,从而保证作战能力。但上奏中提到时任四川总督鄂山并未亲赴校场检阅官弁操练情形,即行放给赏。[2]1200-1201此可概见当时川省武备废弛。

综上所述,清廷的所谓剿抚兼施之法,乃剿以惩反,而后可抚以安善良。实际上在清廷血腥镇压后,当地百姓的生产也遭劫难,所谓“安抚”之策,实乃增添大量兵额驻防该地,而供养兵额的粮饷均由本身已遭劫掠的百姓承担。百姓平时生存空间已遭破坏,又严禁向外寻求生路,加之沉重的赋税逼迫更多的百姓不得不参与劫掠之中。另一方面,领不到足够粮饷的官兵,不能养其自身,只能转为劫匪参与劫掠。如此一来,清廷愈剿,当地民族矛盾就愈激烈,百姓负担愈发沉重,则“边患”之态愈发严重。

四、结语

发生在道光年间的几次大规模“边患”,其实质是越嶲、清溪、雷波、峨边、马边等地的彝族奴隶主对当地汉、彝百姓的生存空间的剥夺与报复。为剿办“边患”,多任成都将军开赴前线,指挥由汉、彝、藏等兄弟民族组成的官军暂时平息了“边患”,一定程度上稳定了当地汉、彝百姓的生活、生产秩序。并会同四川总督拟定善后章程试图永靖边绥。但由于具体措施未能解决“边患”的实际矛盾,加之清廷当时国力渐微、川省武备废弛、官员勾心斗角、贪污奢侈等内因,在一定程度上助长了“边患”问题。

通过道光朝发生的“边患”事件,将清廷在该地采取的治理弊端暴露无遗。清廷碍于剿办的成本,在该地采取血腥镇压、剥削百姓的策略,非但不能解决劫掠事件,更加深了民族矛盾;将各民族生存空间进行人为约束,也不利于民族团结、融合的历史趋势。故该地“边患”一直持续到清廷覆灭亦未能彻底剿灭。清廷的剿办失败,亦给后世治理该地提供了一定的历史经验及教训。

注释:

①四川彝族生活于大小凉山地区,该地区位于青藏高原东南边缘地带,地势险峻,金沙江、岷江、雅砻江、大渡河四大水系及其众多支流与横断山脉分支,大雪山余脉纵横交错分布,彝族多分布居住在以雷波、马边、峨边、屏山及宁属八县。彝族因特有的家支制度,其支系繁多,互不统属,各支之间常常因矛盾相互械斗。在这一区域内,群峰嵯峨,林深箐密,四时多寒,云雾晦冥,袤延千余里,广则半之。参见王钟翰《雍正西南改土归流始末》,《文史》,1980年第10期。

②除“成都将军”这一称谓之外,还兼用“四川将军”“四川成都将军”两种名称,但使用频率较少,如《大学士阿桂等为着喇嘛淖尔济噶布楚诺尔布期满再留任三年事寄信四川将军成德》乾隆五十六年四月初四日,《军机处录副奏折》,中国第一历史档案馆藏,档案号:03-18-009-000140-0006-0021;《奏为奉旨调补四川成都将军谢恩事》光绪三十年十月初八日,《宫中汉文朱批奏折》,中国第一历史档案馆藏,档案号:04-01-16-0283-010。按,下文所引未刊档案,均系中国第一历史档案馆馆藏,不再具体一一注明。

③大学士阿桂衷心筹为尽心办理整饬各营官兵承办部落番子等职任事寄信四川提督明亮[D],乾隆四十三年二月二十日,满文档薄,档案号:03-18-009-000135-0001-0001-0007。满文原文:“cengdu i jiyanggiyūn gūwa goloi hoton jiyanggiyūn de duibuleci ojorakū”按,本文所引用的满文档案原文,均采用国际通行穆德麟夫(Paul Georg von M?llendorff)转写法,汉文系自译。翻译时,主要参照胡增益主編:《新满汉大词典》(新疆人民出版社,1994年)、王钟翰等主编 :《简明满汉辞典》 ,(河南大学出版社,1988年)、[日]羽田亨:《满和辞典》,(国刊书行)、Jerry Norman,Comprehensive Manchu-English Dictionary,Harvard University Press,2013.

④八员副将为督标中军副将;成都将军军标中营副将;马边协副将,驻马边厅(今乐山市马边彝族自治县);阜和协副将,驻打箭炉厅(今四川康定市);绥宁协副将,驻秀山县(今重庆市秀山土家族苗族自治县)夔州协副将,驻夔州府(今重庆市奉节县);维(威)州协副将,驻维(威)州(今四川汶川县);懋功协副将,驻懋功厅(今四川小金县)。

⑤奏为管理番务文武酌议统辖章程事[D].乾隆四十一年三月.军机处录副奏折.中国第一历史档案馆藏.档案03-0408-071,原文为汉文。

⑥参见(清)常明修.杨芳灿纂.(嘉庆)四川通志.卷八十五.清嘉庆二十一年木刻本.

⑦在清代的档案、政书等史料中,对彝族的称谓有“罗罗”“猓猓”“倮倮”等蔑称。本文仅按档案材料原文叙述,并用引号加以标识,非笔者之意,下文皆是如此。

⑧说明:本图系笔者自绘,底图参见谭其骧.中国历史地图集.第8册.北京:地图出版社.1987.

⑨“查四川省“番夷”部落众多,其隶越嶲、峨边、马边、雷波等厅所属夷寨,周围凉山数千余里,高山峻岭,路径从歧,直与滇、黔二省“夷界”毗连。凉山以外、附近内地具系汉、‘夷杂处已历数百余年,汉民生齿日繁,占居渐广,势又不能驱逐。”参见中国第一历史档案馆选编.赵雄、郭美兰审编.黄建明、曲木铁西整理.清代皇帝御批彝事珍档[M].成都:四川人民出版社.2000(9):1115.

参考文献:

[1]定宜庄.清代八旗驻防将军兼辖绿营的问题[J].中国史研究,2003(04).

[2]中国第一历史档案馆.清代皇帝御批彝事珍档.赵雄,郭美兰,审编.黄建明,曲木铁西,整理.成都:四川人民出版社,2000(09).

[3]重庆镇官兵奉派进剿出巢焚扰之峨边赤夷卷[A]//清代巴县档案.四川省档案馆藏.道光十四年六月十五日.档案号:6-3-405。

[4]奏为建昌镇为各支猓夷环居之区请俟新任总兵张琴详加查察后再妥定剿抚之策事[A]//中国第一历史档案馆藏.道光十二年三月初二.档案号:03-4045-049.

[5]宣宗成皇帝实录[M]//卷,290.道光十二年四月戊寅条;第36册;卷236,道光十三年四月壬戌条;卷246,道光十三年十二月庚戌条,第36册.卷303,道光十七年十一月丁丑条,第37册.清实录.北京:中华书局.1986.

[6]秦和平.论清代凉山彝族人口发展的原因及其相关的问题[J].民族研究,1992(01).

[7]奏报剿捕马边夷匪情形事[A].中国第一历史档案馆藏,道光十七年十月十四日.档案号:03-2664-009.

[8]奏为戡定马边等厅夷地并遵旨妥议善后章程事宜[A].中国第一历史档案馆藏,道光十八年三月二十八日.档案号:03-2983-016.

[9](清)马湘,纂.(清)孙锵,(清)马湘,等纂增修[M]//越嶲厅全志(光绪).卷四之三.清光绪三十二年.越嶲厅署铅印本.

[10](清)秦云龙,修.万科进,纂.雷波厅志(光绪)[M].卷之十二. 清光绪十九年.雷波厅署刻本.

[11]呈籌议马边等厅县防边章程五条事[A].中国第一历史档案馆藏,道光十九年三月二十八日.档案号:03-2984-011.

收稿日期:2022-11-01 责任编辑:丁 强