CT引导下和内镜下经皮胃造瘘术对肌萎缩侧索硬化患者的疗效观察

廉羚,林伟源,向贤宏,姚晓黎△

肌萎缩侧索硬化(amyotrophic lateral sclerosis,ALS)是一种致死性神经系统变性疾病,主要表现为进行性加重的骨骼肌无力、萎缩。其病因尚不完全清楚,缺乏有效的治疗手段,目前仅有利鲁唑、依达拉奉注射液等药物被用于延缓疾病进展。ALS现阶段的治疗目标主要为早期诊断、早期治疗、延长生存期、提高生活质量。因此,营养管理、呼吸支持、对症和心理等综合治疗尤为重要。延髓受累的患者会有吞咽困难,并可导致窒息、脱水、营养不良、流涎和吸入性肺炎等严重并发症。随着医疗发展和技术进步,经皮胃造瘘术逐渐取代了鼻饲营养管,成为长期营养支持的重要手段。目前临床应用的胃造瘘手术方式主要包括内镜下经皮胃造瘘术、X 线引导下经皮胃造瘘术、CT 引导下经皮胃造瘘术、胃空肠造瘘术等。本研究通过比较CT 引导下经皮胃造瘘术和内镜下经皮胃造瘘术的临床效果,明确CT引导下胃造瘘术在住院时间、术后住院时间、术后并发症、短期生存情况方面的优势,从而为ALS 综合诊疗提供临床参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性分析2014年2月—2022年12月就诊于中山大学附属第一医院的104例伴吞咽困难的ALS 患者。纳入标准:(1)根据EI escorial 标准确诊或拟诊ALS 患者。(2)合并吞咽困难。(3)有胃造瘘手术指征。(4)病程<5年。排除标准:(1)其他疾病引起的吞咽困难。(2)拒绝或不能耐受手术。(3)合并恶性肿瘤、血液、消化或其他系统严重疾病。(4)住院时间超过60 d。最终纳入104例患者。根据胃造瘘手术方式分为内镜下经皮胃造瘘术(内镜组,56 例)和CT 引导下经皮胃造瘘术(CT引导组,48例)。104例中,男65例,女39例,平均年龄(58.2±9.4)岁,中位病程24.0个月,中位吞咽困难时间12.0个月。本研究获得中山大学附属第一医院伦理委员会批准。

1.2 研究方法

1.2.1 术前准备

术前完善血常规、出凝血时间、血型、感染筛查、肝肾功能、电解质、心电图、肺功能等检查,留置静脉通路,签署知情同意书,术前禁食水12 h。

1.2.2 手术方法

(1)内镜下经皮胃造瘘术。患者取仰卧位,取胃体胃窦交界处前壁体表投影处为进针点,消毒铺巾局麻后切开皮肤,将穿刺针刺入胃腔,导入导丝,胃腔内同步将导丝导出后,连接造瘘管。将造瘘管送入胃腔经体表穿刺点引出,固定造瘘管,以无菌纱布覆盖伤口固定。(2)CT 引导下经皮胃造瘘术。患者取仰卧位,向胃腔内注入空气至少800 mL,使胃腔尽量充盈紧贴腹壁,经CT 探查确定腹壁充盈及穿刺位点后,常规消毒、铺巾,2%利多卡因5 mL于穿刺点局麻,以胃造瘘穿刺系统缝合2针固定胃壁至腹壁后,以胃造瘘穿刺针穿刺腹壁至胃壁,以导管鞘及撕脱鞘扩张瘘口,自撕脱鞘鞘管引入胃造瘘管,球囊冲水10 mL并固定胃造瘘管。

1.3 观察指标

比较2组的住院时间、术后住院时间、术后并发症情况,以及术后半年及1年生存率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 24.0 软件进行数据分析。计数资料以例(%)表示,组间比较采用χ2检验;符合正态分布的计量资料以均数±标准差(±s)表示,组间比较采用t检验。不符合正态分布的计量资料以中位数及四分位数[M(P25,P75)]表示,组间比较采用Mann-WhitneyU检验。Kaplan-Meier 法绘制2 组患者的生存曲线,采用Log-rank 检验比较生存率的差异。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料及手术情况

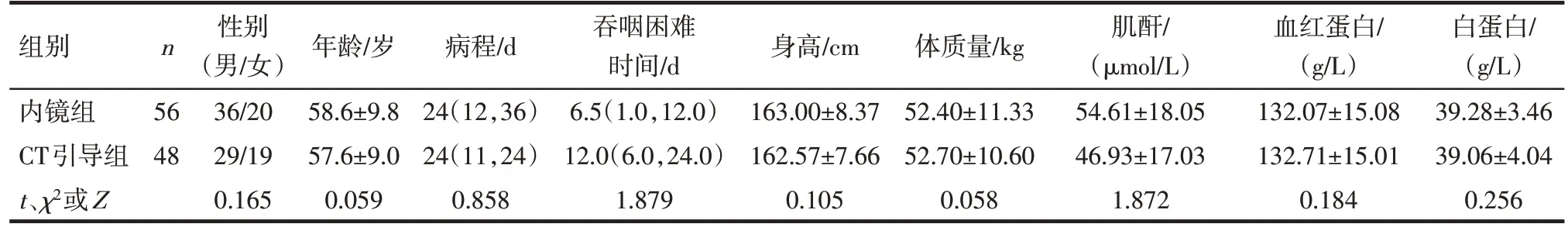

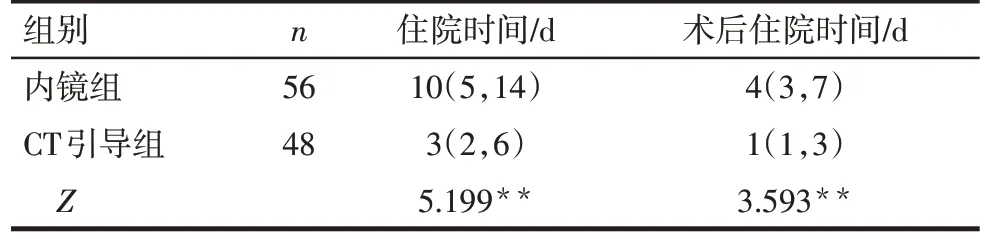

2 组性别、年龄、病程、吞咽困难时间、身高、体质量、术前营养状况差异无统计学意义(P>0.05),见表1。CT引导组的住院时间和术后住院时间较内镜组缩短,差异有统计学意义(P<0.01),见表2。

Tab.1 Comparison of basic preoperative conditions between the two groups of patients表1 2组患者术前基本情况比较

Tab.2 Comparison of the length of hospital stay and postoperative length of hospital stay between the two groups表2 2组住院时间及术后住院时间比较[M(P25,P75)]

2.2 术后并发症

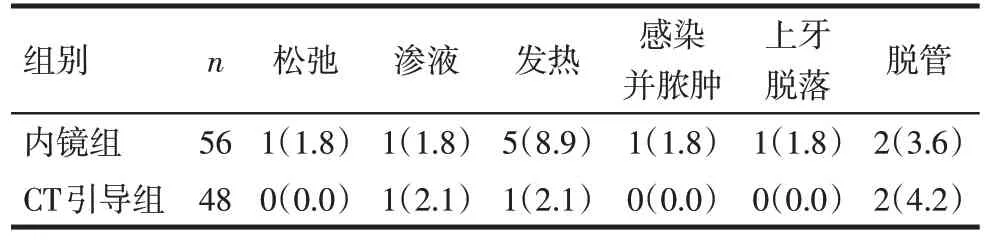

内镜组、CT引导组术后并发症发生率比较差异无统计学意义[11(19.6%)vs.4(8.3%),χ2=2.678,P>0.05],见表3。内镜组因并发症导致二次手术换管3例;因造瘘口严重感染并脓肿形成,需外科行局部清创术及局部引流1 例;其余并发症均未造成严重影响。CT 引导组因并发症导致二次手术换管4例,其余并发症均未造成严重影响或可自行缓解。

Tab.3 Postoperative complications in two groups表3 2组术后并发症情况例(%)

2.3 术后短期生存情况

术后半年,内镜组患者死亡2例,CT引导组患者死亡1 例;术后1 年,内镜组患者死亡5 例,生存率91.0%,CT引导组患者死亡3例,生存率93.8%。2组间半年、1 年生存率比较均差异均无统计学意义(Log-rankχ2分别为2.619和1.606,均P>0.05)。

3 讨论

吞咽困难是ALS 患者的主要症状之一,也是影响患者生存率和生活质量的重要因素,其引起的脱水、体质量减轻、误吸等风险加速了患者的疾病进展。多年来,肠内管饲,尤其内镜下经皮胃造瘘术的广泛应用,极大程度上解决了营养摄入的困难。已有大量研究表明,经皮胃造瘘能够改善患者热量摄入,减少吸入性肺炎,提高生活质量,延长生存期[1-3]。另一方面,尽管许多研究显示胃造瘘术的必要性,并使ALS患者获益,但胃造瘘术并未带来患者生存质量的改善,甚至与病情快速恶化及死亡风险有关[4-6]。

目前对于是否行胃造瘘术仍存有争议。首先,生存获益受疾病严重程度、胃造瘘术前体质量指数、营养状态、年龄以及胃造瘘术时呼吸功能等多重因素影响,尤其对于已累及呼吸功能的患者,手术可能会增加呼吸机依赖以及呼吸骤停风险。因此,胃造瘘术通常只推荐用于用力肺活量大于正常预计值50%的患者[7]。其次,置管的最佳时机选择也可影响患者的预后。一方面,过早手术伴随的手术风险会导致患者生活质量提前下降,也加重了照护者负担;另一方面,对于已经出现重度呼吸功能损害的患者,过度行胃造瘘术会使死亡风险增加、生存期缩短[4,8-9]。尽管患者的死亡率可能与疾病本身进展而非胃造瘘术相关,但规范的术前评估和手术时机的选择对患者的预后至关重要。

作为长期肠内营养支持的重要手段,经皮胃造瘘最早于19 世纪开始应用于临床。传统的外科胃造瘘术由于创伤较大、并发症发生率高等问题已逐渐被新技术取代。既往内镜下经皮胃造瘘术是首选治疗手段,成功率高,创伤小,与X 线引导下经皮胃造瘘并发症无明显差异[10]。然而,在咽部或食管严重狭窄和食管裂孔疝的患者中,内镜下胃造瘘手术成功率将大大降低。CT扫描的优势在于其速度快、影像分辨率高,对于精确定位和评估胃与周围脏器的解剖关系更好,可提高操作成功率。本研究中,内镜组和CT 引导组术后并发症发生率差异无统计学意义。CT引导下常见的并发症为瘘口周围感染、渗漏、脱管、疼痛等,严重并发症包括出血、腹膜炎、穿孔,严重皮肤感染[11-12]。本研究中CT引导组胃造瘘术无严重并发症。日本一项基于177例头颈部肿瘤患者的研究显示出类似结果,CT引导下经皮胃造瘘术严重不良反应发生率低[11]。此外,CT引导下胃造瘘在安全性方面更具优势:一方面,对于呼吸功能下降的患者,能够减少过度镇静和辅助通气引起的风险;另一方面,其瘘管更细小,创伤性更小,因此可明显缩短患者住院时间和术后恢复时间[13]。总体上,CT引导下胃造瘘术具有的便利性、疗效好和安全性值得其在临床推广应用。

本研究为小样本临床观察性对比研究,非随机性设计。由于不同人群在不同研究中的人口学特征差异很大,患者选择时间跨度较长,临床实际情况复杂,因此本研究结论尚需更大样本证实。对于患者术后营养状态、生存状态、生存质量的差异,在下一步研究中应更加重视患者分层、系统评估和规范的长期随访。