学生感知的教师语言暴力对师生关系的影响

刘广增 罗世兰 张大均

摘要:为探讨学生感知的教师语言暴力对师生关系的影响。以重庆市四所中学初一到高三的1338名学生为样本,采用问卷法调查了学生感知的教师语言暴力和学生自评的师生关系,并使用SEM(结构方程模型)分析法进行数据分析。结果显示:控制协变量后,学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关;学生感知的教师语言暴力能够显著负向预测师生关系;性别在学生感知的教师语言暴力与师生关系之间起调节作用,学生感知的教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生。

关键词:教师语言暴力;师生关系;性别差异;实证分析

中图分类号:G44 文献标识码:A文章编号:1671-2684(2023)22-0019-06

一、研究背景

师生关系是教育教学领域中最基本,同时也是最核心、最重要的人际关系,是教育改革中的重要变革因素,是师生和谐发展、提升教育质量的关键性因素[1-2]。越来越多的人认为,师生關系的性质和质量在激励和吸引学生能力方面起着至关重要的作用[3-4]。

师生关系良好的教师通常能够与学生在情感上建立亲密、安全和信任关系,能够为学生提供实质性的帮助,并能给予学生课堂上的关怀。师生关系会影响学生情感幸福、积极自我意识、社交和学业动机取向及其相应技能的发展[5]。已有研究还发现好的师生关系对学生的学校投入、心理健康、学业成就和行为表现等均存在积极作用[6-9]。

因此,通过对学校师生关系的研究,揭示影响师生关系的主要因素,进而提升教师对师生关系处理的能力,对最终促进学生的积极学习和发展具有重要的理论和实践意义。

国家教育事业发展“十三五”规划明确指出要加强师德师风建设,提升教师能力素质,完善教师管理制度等,同时也提出要优化校园育人环境,加强校园文化建设[10],而这些内容与教师的外在行为表现密切相关。

教师语言暴力作为校园软暴力的表现形式之一,是一种教师在学校场域里的教学活动中,直接或间接地对学生使用具有谩骂、诋毁、蔑视、嘲笑等侮辱歧视性的语言,一种导致学生在人格尊严、精神上和心理健康上受到侵犯和损害的语言行为[11]。教师语言暴力受东西方文化差异的影响较大。

杜威强调教育促进儿童本能生长,提出了“儿童中心主义”的教育原则,儿童是起点,是中心,而且是目的,儿童的发展和生长就是理想所在。“以儿童为中心”体现在教育过程,它要求教师应考虑儿童的个性特征,使每个学生都能发展他们的特长,尊重儿童在教育活动中的主体地位[12]。同时,西方人本主义心理学流派强调学生个体的尊严和价值,教育应该把学生培养成具有主动性、独立性和创造性的人,最终使学生达到自我实现的状态[13]。

而中国的传统教育观念认为“养不教,父之过;教不严,师之惰”“板子响,学问长”和“一日为师,终身为父”等,即教师有必要对学生进行严加管教,而学生对老师的批评和教育也应接受和服从。

因此,相对于西方教育环境,中国本土教育环境更容易为教师语言暴力的滋长提供土壤,对其进行研究就显得尤为重要和有意义。

教师对学生实施的语言暴力主要有隐蔽性、持久性、自我性三个特点[11]。相较于外在的体罚,教师对学生使用的语言暴力更会为学生的精神和心理留下伤害和阴影,且这种伤害和阴影会弥久存在,很难消除。同时,经常使用语言暴力的教师往往具有心理承受能力弱、自控能力差、教学和沟通水平低等特点,对学生使用语言暴力时较为自我,很少能考虑学生的感受。

而对于经受了教师语言暴力的学生来说,自尊和自信心都受到了打击,其精神和心理的双重伤害业已造成,严重的甚至会导致辍学、自杀,甚至走上违法犯罪的道路。

因此,针对教师语言暴力的研究同样是非常必要且迫切的。目前国内对于教师语言暴力现象的研究较少,且已有相关研究也均集中在理论式思辨和经验式对策两个方面,未发现相关实证研究。缺乏相关测量工具,是导致教师语言暴力实证研究尚未出现的原因之一,本研究在借鉴已有文献的基础上,编制了关于学生感知教师语言暴力的题项,用于本研究的开展。

教师语言暴力所带来的直接危害就是对师生之间关系的破坏,且极有可能间接通过对师生关系的破坏进而造成其他危害性结果。已有理论研究结果显示,在教育领域中教师语言暴力现象会严重恶化师生关系,致使产生“对抗排斥”的师生关系,这样的师生关系严重影响到正常的课堂教学,从而导致教育效果弱化或失却,甚至将教育导向歧途[14-15]。

另外,关怀理论认为,师(关怀者)生(被关怀者)之间要构建一种关怀与信任的关系,从现实情况出发,考量学生的需求,并用实际行动帮助学生实现合理需求,及时与学生相互沟通交流,双方必须意识到这不是单向的关怀关系,相互之间需要响应,从而优化师生关系[16],且只有在学生知道教师关怀他们时,他们才会关注到教师的学问[17]。

而教师语言暴力恰恰与关怀相反,对良好师生关系的建立有害。然而,截至目前,关于教师语言暴力与师生关系两者之间的实证关系分析尚未见报道。

综上所述,以往关于两者关系的实证研究较少,且均为理论式思辨和经验式对策的研究,缺乏实证数据的分析和结果,不利于对两者之间客观关系的认识,也不利于研究成果的进一步推广应用。因此,本研究将基于结构方程模型(SEM)对学生感知的教师语言暴力与师生关系两者之间的关系进行实证探讨。同时,考虑到不同性别学生心理的发展存在差异,本研究也将探讨性别可能在学生感知的教师语言暴力和师生关系之间所起的调节作用。根据文献综述提出如下假设:

H1:学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关;

H2:学生感知的教师语言暴力能够显著负向预测师生关系;

H3:性别在学生感知的教师语言暴力和师生关系之间起调节作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采取整群和分层抽样的方法,抽取重庆市四所中学(兼顾城镇和农村学校)的初一到高三学生共1445人,剔除规律作答和无效问卷后,最后获得有效问卷1338份,有效回收率92.6%。

具体为:男生663人(49.6%),女生675人(50.4%);初一202人(15.1%;男生118人,女生84人)、初二274人(20.5%;男生149人,女生125人)、初三168人(12.6%;男生91人,女生77人)、高一257人(19.2%;男生126人,女生131人)、高二179人(13.4%;男生99人,女生80人)、高三258人(19.3%;男生80人,女生178人)。总体以及各年级内男、女生比例较为均衡,样本代表性较好。样本被试平均年龄14.79±1.82岁。

(二)研究工具

1.教师语言暴力测试题

参考已有的教师语言暴力理论研究成果[11,18],编制一题“老师会嘲笑或對我大声喊叫”。采用李克特五级计分方式,具体分为从不、很少、有时、经常、总是五个等级,依次计1~5分,分值越高,代表学生感知的教师语言暴力程度越高。

2.师生关系量表

采用沃建中、林崇德、马红中等[19]编制的人际关系量表中的师生关系分量表。师生关系分量表包括四个题项,量表采用五级量表计分方式,具体分为不符合、比较不符合、一般、比较符合、符合五个等级,依次计1~5分,分值越高,符合程度越高。全部题项在计分时进行反向转换,即分数越高,学生自评的师生关系越好。问卷的信、效度良好。本研究中,师生关系分量表的Cronbachs α系数为0.81。

(三)数据处理与分析

采用SPSS 24.0和MPLUS 8.3[20]进行数据处理和分析,统计手段主要包括t检验、Pearson积差相关分析和结构方程模型。SPSS 24.0主要用于t检验和相关分析,MPLUS 8.3用于构建结构方程模型。建立结构方程模型时,为校正偏态数据对模型估计的影响,所以采用稳健极大似然估计法(Robust Maximum Likelihood,MLR)。为评估假设模型对数据的拟合度,以模型拟合指标CFI和TLI≥0.90,RMSEA≤0.06,SRMR≤0.08为模型对数据拟合良好的标准[21],并应综合考虑各模型拟合指数[22]。

三、研究结果

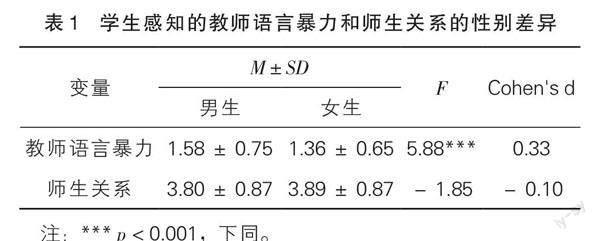

(一)教师语言暴力和师生关系的t检验

采用独立样本t检验考察学生感知的教师语言暴力和师生关系的性别差异。结果显示,性别仅在学生感知的教师语言暴力上存在显著差异(t=5.88,p<0.001),男生感知的教师语言暴力得分显著高于女生(M男=1.58,M女=1.36)。见表1。

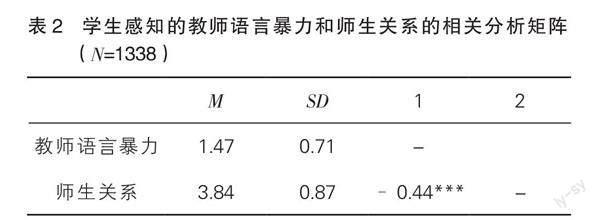

(二)学生感知的教师语言暴力和师生关系的描述统计与相关分析

先将学生感知的教师语言暴力得分进行分组(前27%为高分组,后27%为低分组)[23],然后进行独立样本t检验,结果显示,低教师语言暴力组的师生关系得分显著高于高教师语言暴力组(t=15.34,p<0.001)。采用Pearson积差相关法对教师语言暴力和师生关系进行相关分析。结果显示,教师语言暴力与师生关系呈显著负相关(r=-0.44,p<0.001)。见表2。

(三)教师语言暴力对师生关系的影响

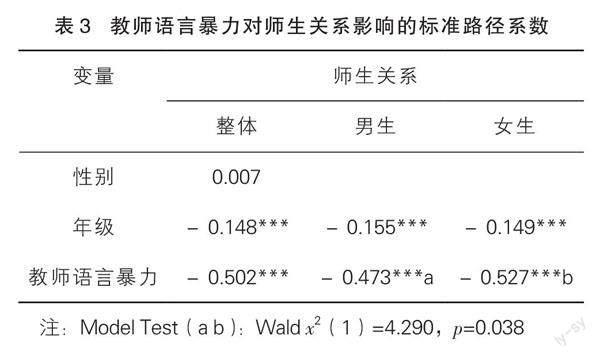

1.学生感知的教师语言暴力对师生关系的整体影响

根据相关分析结果,学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关。因此,接下来需要探讨学生感知的教师语言暴力是否会对师生关系产生影响,并同时对性别和年级协变量进行控制。结果显示,结构方程模型对数据的拟合效果较好:x2(11)=87.75,CFI=0.953,TLI=0.914,RMSEA=0.072(95% CI=0.059,0.087),SRMR=0.030。在控制性别和年级后,教师语言暴力能显著负向预测师生关系(β=-0.502,p<0.001)。见表3。

2.性别在教师语言暴力与师生关系之间的调节作用

通过结构方程模型进一步分析性别是否在教师语言暴力与师生关系之间起调节作用,采用结构方程模型中的群组分析(男生、女生)和“Model Test”命令检验性别的调节作用[20],同时对年级协变量进行控制。结果显示,模型对数据拟合较好:x2(23)=119.395,CFI=0.937,TLI=0.918,RMSEA=0.079(95% CI=0.065,0.093),SRMR=0.039。性别调节教师语言暴力与师生关系之间的关系[Wald x2(1)=4.290,p=0.038],教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生(β男=-0.427,p<0.001;β女=-0.527,p<0.001)。见表3。

四、讨论与建议

通过对学生感知的教师语言暴力和学生自评的师生关系两者之间关系的检验发现,在控制协变量后,学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关;学生感知的教师语言暴力能够显著负向预测师生关系;性别在学生感知的教师语言暴力与师生关系之间起调节作用,即学生感知的教师语言暴力均能显著负向预测男生和女生的师生关系,但学生感知的教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生。具体讨论如下:

(一)学生感知的教师语言暴力与师生关系呈显著负相关

研究发现,低教师语言暴力组自评的师生关系得分要显著高于高教师语言暴力组,教师语言暴力与师生关系呈显著负相关,相关系数为-0.44。相关系数的绝对值表示系数大小或强弱,相关系数的绝对值越大,相关性越强,积差相关系数大小介于-1到1之间,0~0.4为无相关或弱相关,0.4~0.7为中等相关,0.7~1.0为高度相关[23]。学生感知的教师语言暴力与师生关系处于中等相关水平,说明两者之间存在密切关系,但测量的是不同内容。

另一方面,两个变量间相关是否显著,不能单从积差相关系数绝对值大小进行判断,必须从相关系数的p值大小判定,本研究中p值小于0.001达到极其显著水平,表明相关系数不是偶然造成的,而是由实际情况造成的。

以上两个结果均说明学生感知的教师语言暴力与师生关系之间存在密切的关系,支持了研究假设1,同时也为进一步建构两者关系的结构方程模型奠定了基础。

(二)学生感知的教师语言暴力显著负向预测师生关系

学生感知的教师语言暴力显著负向预测师生关系,即学生感知的教师语言暴力程度越高,师生关系就会越差,反之越好,这支持了研究假设2。

教师是教学过程中的领导者和组织者,其语言和行为对学生的发展产生着深刻的影响。从教师语言暴力的内涵来看,教师如果在教学活动中对学生使用侮辱歧视性等语言暴力,就会使学生在精神和心理上受到伤害,并造成一系列不良的后果,而最直接的不良后果就是师生关系的损害。

师生关系是师生在日常学习生活中通过不断的互动形成和发展起来的,在这个过程中双方不断进行着认知、情感和行为等方面的互动,同时师生双方也在不断进行着相互评价。语言作为承载师生之间互动的工具之一,搭建了师生之间交流的桥梁,那些懂得关怀体贴、给予学生精神鼓励、信任学生并能实现学生合理需求的教师能够在情感上与学生建立亲密、安全和信任的关系[5],即建立了和谐健康的师生关系。

同时,本研究结果也支持了关怀理论,关怀型教师更倾向于建立和维持良好的师生关系;而经常使用语言暴力的教师缺乏关怀,很难建立和维持良好的师生关系。

(三)性别在学生感知的教师语言暴力与师生关系间的调节作用

研究发现,性别在学生感知的教师语言暴力上存在显著差异,男生感知的教师语言暴力得分显著高于女生,且性别能够调节学生感知的教师语言暴力与师生关系之间的关系,学生感知的教师语言暴力对女生师生关系的负向预测作用显著大于男生,結果支持了研究假设3。

本研究以中学生被试作为调查样本,测量了中学生感知的教师语言暴力和师生关系。中学学段(青春期)是人生发展的重要阶段之一,是由童年向成年过渡的时期,也是个体心理发展的断乳期,在生理发生急剧变化的同时,个体的心理也发生着改变,但是心理的发展速度要滞后于生理的。这种不均衡的发展导致了处于青春期的中学生容易产生诸多内在心理问题,并外化成为行为问题。

因此,这个阶段的学生对教师的语言和行为更为敏感,更需要教师的认可和关怀,当受到教师语言暴力对待时,中学生更容易遭到师生关系损害。

而男生和女生不同的性格特点很可能是造成这一结果的主要原因,由于身心发展差异和社会期望的不同,男生的性格更倾向为外向、独立、行为易冲动,容易违反校纪班规并受到批评,而女生性格更倾向为内向、温柔、安静,很少违反校纪班规。因此,男生受到教师语言暴力的概率大于女生。同时,男生的思维特点更注重理性,而女生在思维方式上更倾向于感性思考。在面对教师语言暴力时,相比于男生,女生自评的师生关系可能会受到更直接更严重的破坏。

因此,在日常教学活动中,教师更应注意与女生沟通和交流的方式。

(四)教育建议

综上所述,教师语言暴力是影响师生关系发展的重要因素。鉴于教师语言暴力现象在教学场域中的普遍性及其后果的严重性,教育行政部门、学校和教师均应采取相应措施,从而将教师语言暴力带来的伤害程度降至最小[24],进而建立并维持良好的师生关系,即建立和维持良好师生关系的根本在于减少甚至消除教师语言暴力。

首先,扭转传统师生观念。

在中国的传统教育观念里,存在着明显的“严师出高徒”“养不教,父之过;教不严,师之惰”的教学理念,学生应绝对服从教师的教导,甚至于在传统学徒制中,学生会作为教师的私人附属品而存在。受这种传统教育观念的影响,教师在教学活动中有着绝对性的权威,教师不但可以在学业上对学生提出要求,还能对学生的心理和行为进行批判。而这种批判却与师生之间“人格平等”的现代教育理念相矛盾和冲突。

因此,教师可以从学业上对学生进行严格要求,而不应对学生的人格等心理层面加以批判[24],不仅是教师,家长和学生也都应认识到这一点,以此从扭转传统师生观念来管控教师语言暴力的产生,进而改善师生关系。

其次,加强教师职业培训。

经常使用语言暴力的教师往往具有师德修养差、难以用教师角色严格要求自己、教学和沟通能力水平低、心理承受能力弱、心理素质低下、自控能力差等特点。

因此,对于教师的职业培训应着重两方面:

一是对于教师职业道德的培训。教师职业道德是调整教师与学生之间关系的行为准则,教师应明确自身应负的责任和应尽的义务,在教育活动中不断加强自身职业道德修养,严格要求自己,注重与学生沟通和交流的方式。

二是加强教师的心理干预培训。教师在日常教学中面临着巨大的压力,无论是身体还是心理都会疲惫不堪,如果心理承受能力弱、难以控制自己的情绪和行为时,学生就很有可能成为迁怒和宣泄情绪的对象,给师生关系造成破坏。因此,应加强教师心理干预培训,使教师能够学会合理应对自身压力,提升教师心理素质和自我管控能力。

最后,完善教育部门和学校的管理。

教师语言暴力不仅受教师自身特征的影响,还会受到来自外界的影响,最直接的就是教育部门和学校组织的影响。

一方面,要采取社会、学校和家庭的多重监督机制,加强对教师的监督管理,并将教师语言暴力纳入学校考核中,重视学生和家长对于教师语言暴力的反馈且进行及时的处理。

另一方面,社会和学校也应考虑教师的处境和要求,提升教师的待遇水平,增加教师的编制等,营造良好的学校氛围并能提供良好的硬件设施条件,使教师能够感受到社会和学校的关心,减少教师的应激源,从而降低教师语言暴力的使用。

参考文献

[1]任春荣.社会阶层视角下的师生关系[J].教育学报,2017(5):79-85.

[2]徐蕾.“我与你”:知识视域中的师生关系及其构建[J].中国教育学刊,2017(10):41-45.

[3]Becker B E,Luthar S S. Social-emotional factors affecting achievement outcomes among disadvantaged students:closing the achievement gap[J]. Educational psychologist,2002,37(4):197-214.

[4]Pianta R C,Hamre B,Stuhlman M. Relationships between teachers and children[J]. Handbook of psychology,2003(15):199-234.

[5]Wentzel K R. Teacher-student relationships[J]. Handbook of motivation at school,2016:211-230.

[6]Quin D. Longitudinal and contextual associations between teacher–student relationships and student engagement:a systematic review[J].Review of Educational Research,2017,87(2):345-387.

[7]Krane V,Karlsson B,Ness O,et al. Teacher–student relationship,student mental health,and dropout from upper secondary school:A literature review[J].Scandinavian Psychologist,2016,3.

[8]Hernández M M,Valiente C,Eisenberg N,et al. Elementary students effortful control and academic achievement:the mediating role of teacher–student relationship quality[J]. Early childhood research quarterly,2017,40:98-109.

[9]De Laet S,Colpin H,Van Leeuwen K,et al. Transactional between teacher–student relationships and adolescent rule-breaking behavior and behavioral school engagement:Moderating role of a dopaminergic genetic profile score[J].Journal of youth and adolescence,2016,45(6):1226-1244.

[10]国务院.国家教育事业发展“十三五”规划[J]. 2017-01/21]. http://www. gov. cn/zhengce/content/2017-01-19/content_161341. htm,2017.

[11]郭嘉娇.学校场域中教师语言暴力的伦理审视[J].亚太教育,2016(17):104,103.

[12]朱智贤.儿童心理学[M].第4版.北京:人民教育出版社,2003.

[13]陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2007.

[14]李倩.教师语言暴力对师生关系影响的审视[J].现代中小学教育,2016(5):110-112.

[15]马春艳.教师语言暴力对师生关系的影响[D]. 成都:四川师范大学,2009.

[16]蒋明宏,胡佳新.从情感关怀到生命自觉的教师自我升华——基于关怀理论的探析[J].教育理论与实践,2016(1):36-40.

[17]诺丁斯.学会关心——教育的另一种模式[M].于天龙,译.北京:教育科学出版社,2003.

[18]辛学伟. 教师语言暴力的成因及对策浅析[J]. 当代教育科学,2010(23):35-36.

[19]沃建中,林崇德,马红中,等.中学生人际关系发展特点的研究[J].心理发展与教育,2001(3):9-15.

[20]Muthén L K,Muthén B O. Mplus Version 8 users guide[M]. Los Angeles,CA:Muthén & Muthén,2017.

[21]Hu L,Bentler P M. Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis:Conventional criteria versus new alternatives[J]. Structural equation modeling:a multidisciplinary journal,1999,6(1):1-55.

[22]Kline R B. Principles and practice of structural equation modeling[M]. Guilford publications,2015.

[23]吴明隆.问卷统计分析实务——SPSS 操作与应用[M].重庆:重庆大学出版社,2010.

[24]陈燕红. 中小学教师“语言暴力”問题浅探[J].教育实践与研究:中学版(B),2008(1):8-10.

编辑/ 卫 虹 终校/孙雅晨