墓葬文物视角下的北魏音乐文化探讨

曹明明

(山西大同大学音乐学院,山西 大同 037009)

拓跋鲜卑建国始采用“戎华兼采”政策,入主中原之后,为了追求政权合法化和正统性,以及出于当时政治形势的考虑与长久对中原文化的推崇,选择了效仿汉晋的做法,于是“改正朔,易服色,制礼乐,一统于天下”,[1](卷7)音乐作为礼乐制度的一部分,一定程度上作用于丧葬礼制,并在墓葬文物中有所体现。[2]

通过对出土的拓跋代国时期、平城时代以及洛阳时期不同阶段墓葬中音乐类文物,包括墓葬中的雕刻、壁画(音乐图像)以及乐俑进行分析,侧重研究北魏不同时期鼓吹、乐舞、百戏以及清商乐几种音乐文化形式的发展变化,全面了解北魏政权、社会风情以及胡汉文化交融、中西文化交流的重要作用,在此基础上探讨北魏礼乐制度的发展以及华夏化进程中的宝贵经验。

一、拓跋代国时期的音乐形式

拓跋代国时期的墓葬资料和历史文献较少,但从现有出土和仅有的文献亦可窥见端倪。对这一时期墓葬音乐文物的考证,主要指天兴元年(398年)道武帝迁都平城之前的这段时期。据文献记载,拓跋鲜卑早期丧葬“贵兵死,敛尸有棺,始死则哭,葬则歌舞相送。肥养犬,以采绳婴牵,并取亡者所乘马、衣物、生时服饰,皆烧以送之。”[3](卷30《魏书·鲜卑乌桓东夷传》,P832-833)由此可见拓跋鲜卑的祖先在很早就有以歌舞送葬的仪式。《魏书》又云:“魏自太祖至武泰帝,及太皇太后、皇后崩,悉依汉魏既葬公除。”[4](卷108之三《礼志三》,P2777)意思是说北魏自建立政权后皇族丧葬仪式皆按照两汉曹魏时中原制度下葬,其丧葬礼乐也效仿中原。

以吹管乐器和打击乐器为主,配以歌唱的器乐合奏形式,称之为鼓吹乐,后演变为礼乐制度的一部分。始于秦汉,至北魏融入少数民族元素,为统治者歌功颂德维持统治而制。《魏书·乐志》载:“凡乐者乐其所自生,礼不忘其本,掖庭中歌《真人代歌》,上叙祖宗开基所由,下及君臣废兴之迹,凡一百五十章,昏晨歌之,时与丝竹合奏。 郊庙宴飨亦用之。”[4](卷109《乐志》,P2828)这是对鼓吹性质、功能、内容、时间的最为详细且权威的记载,也能看出鼓吹作为一种音乐形式的繁盛情况。

鼓吹又可分为骑吹与鼓吹,《魏书》中关于鼓吹的记录多达64 处。鼓吹既可作为赏赐,也可以作为死后陪葬。作为赏赐的形式与组合多达10 余种,在此不过多赘述。但用于葬礼的主要是銮辂九旒黄屋左纛羽葆鼓吹班剑虎贲、鸾辂九旒黄屋左纛前后部羽葆鼓吹虎贲班剑两种。鲜卑代国时期无从考证鼓吹规格与编制,至隋才有关于鼓吹乐工、乐器与不同等级贵族对应的相关记录。

二、平城时期的音乐形式

这一时期包括从天兴元年(398 年)定都平城到太和十八年(494年)迁都洛阳的百年间,北魏历经九难八阻,开始了全面华夏化的进程。这一时期大量移民人口进入平城,人口顶峰时达到百余万,这必将带来不同人种、民族间的交流和融合,综合国力也大大提升。日益强大的北魏拥有了与南朝争夺正统化、合法化、主流化的机会,此过程也是北魏迅速汉化的过程。所以无论从墓葬文化还是辐射的音乐文化来看,与前期都有巨大的变化。在墓葬方面从早期的“北魏制”逐步变化,转向平城中、晚期的“晋制”。伴随这一变化,表现在音乐形式方面也可以概况为两个阶段:平城前期音乐形式承接汉魏,多元素并存;后期则表现为胡汉融合、杂糅并济。表现这一阶段的音乐形式,主要是沙岭7号墓、大同云波里墓、宋绍祖夫妇墓、司马金龙墓出土的相关文物。

北魏墓葬音乐文物主要从墓葬空间、墓葬内容两方面来说,空间方面主要包括墓道与墓室的壁画、乐俑、棺椁绘画与雕刻,内容方面主要包括出行、宴饮以及军事等。以沙岭7号墓为例,据考证此墓为太延元年(435 年)“破多罗太夫人”墓,[5]在这座墓室中发现的壁画以及棺椁外的雕刻对于重现平城时代北魏贵族生活意义非凡。

墓室中心画面是墓主夫妇并坐宴饮图,旁边有侍仆、鞍马、牛车、树木等,墓室北壁绘有“鼓吹组合”的车马出行图,南壁则绘有“燕乐组合”“百戏组合”图。被现代称之为杂技的百戏,其内容丰富,包含了扛鼎、寻橦、冲狭、燕跃、跳丸、走索、吞刀、吐火、曼延等表演,在北魏墓葬中主要表现为“缘橦”,即“寻橦”,也叫“缘竿”。[5]沙岭7 号墓北壁与南壁壁画(图1)明显看到当时的音乐形态包括鼓吹、燕乐以及百戏。在车马出行图中,主要分为三部分,第一部分是壁画西面的鼓吹仪仗队,分为两排,各有6人,前一排为持缰导骑者,后一排为骑马吹角者。第二部分是壁画中部车行鼓吹部分,中部车前为步行鼓吹也分两排前行,上排扛幡持节,下排为2人鼓吹,所抬之鼓饰有羽葆,身后3人穿红色交领长袍手持筝、节鼓、竖笛在演奏。最后在壁画西北部分还有一组以“缘橦伎”表演为中心的百戏组合。

图1 沙岭7号墓车马出行图

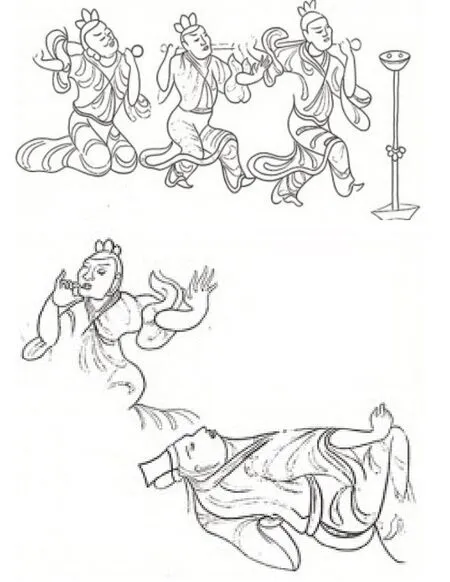

沙岭7 号墓宴饮庖厨图中(图2)可以清晰可见平城早期生活形态,以庖厨为中心展示宴饮情景,而在壁画左下角呈现了“燕乐”和“百戏”两种音乐形态。最下面4 人席地而坐,2 人一组手持阮咸、竖笛、筝和鼓乐器在演奏的为燕乐组合。后面4 人单脚站立一字排列跳舞,为当时流行的民间“百戏”,且舞者衣物表现为北族特点。

图2 沙岭7号墓宴饮庖厨图(局部)

从沙岭7 号墓壁画可以看出平城早期的鼓吹已有步行鼓吹与骑马鼓吹,且不同于鲜卑代国时期用大角组合替代鼓车作为前导,而本应属于燕乐组合的筝、节鼓、竖笛乐器也出现在鼓吹中。在汉代已有一定规模的“百戏”,到了北魏时期,内容也得到了极大丰富,壁画中使用了“椽橦伎”这一百戏常见元素。在这几组壁画中,平城早期音乐形式多样、多元素并存,且一定程度传承汉魏传统,这也是北魏早期统治者对华夏化进程的初步探索。这一点在大同云波里墓壁画亦可得到印证,云波里东壁壁画宴饮图(图3),清晰可见5个目深高鼻、蓄须胡人乐师,从西到东分别手执乐器为曲颈琵琶、横笛、排箫、细腰鼓、行鼓。此5 人身着颜色鲜艳的鲜卑族服饰,细腰鼓、行鼓与琵琶声音的搭配也使乐队表演极具舞蹈性和娱乐性。此墓为平城时代流行的墓葬形式,充分展现拓跋鲜卑族的民族特点以及音乐的多种表现形式,也充分说明平城前期胡乐元素对礼乐文化产生重要影响。

图3 大同云波里东壁壁画宴饮图胡人乐师

北魏平城后期墓葬变化趋势主要为壁画简约化、图像葬具化。[6]体现在墓葬中,主要表现为宴飨题材的内容和燕乐组合的逐渐消失与衰落,这两种趋势的出现恰以墓葬俑制的兴起为动力。平城后期墓制一定程度上效仿了“西晋俑制”,从而风格从“北魏制”变为“晋制”。其根源在于后期的北魏王朝在继承汉魏传统的基础上,试图在礼乐重建过程中建立能够证明自己的正统性和主导性的制度。该时期出土的代表身份与地位的随葬乐俑与现实葬赐鼓吹形成对照,不仅意味着墓葬文化的转变,也代表了当时跟随这一转变的礼乐重建的缩影。以大同司马金龙墓和宋绍祖墓出土葬物为代表,此时的音乐形态仍以“鼓吹”“燕乐”和“百戏”为主。

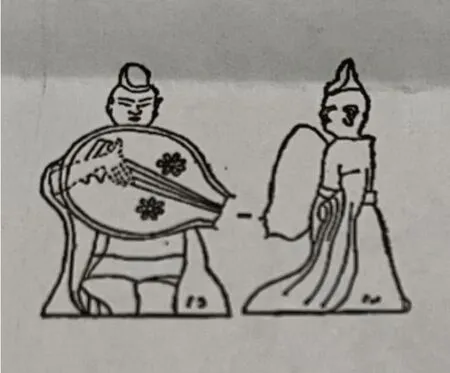

葬于太和元年(477 年)的宋绍祖墓出土俑群和模型明器共计153 件,其中骑马乐俑2 件、胡俑4 件,且造型各异,均为沙岭壁画墓没有的新种类,包括镇墓组合、出行组合和居家生活组合,在继承西晋墓葬传统的基础上又极大丰富了内容。骑马鼓吹俑的服饰采用鸡冠帽,伎乐俑变为站立胡人,居家生活组合增加了代表胡人商贸的驼和驴俑,这也一定程度反映了当时平城商贸的繁荣程度。这一点从此墓出土的4 件胡乐俑也可以佐证(图4)。目深鼻高,神态姿势各异,手中所持器物均已不见,有研究猜测此组合为百戏组合,所做动作为呐喊或鼓吹。

图4 宋绍祖墓胡乐俑

在沙岭壁画墓中出现较多的壁画在此阶段墓葬中出现较少,葬具图像也趋于简约,可以看出平城后期墓葬中壁画使用受到抑制。宋绍祖墓中的壁画主要存在于石椁内壁,北壁2位人物分别抚琴、弹阮(图5),虽有“竹林高士”之意,实为汉魏墓葬“燕乐组合”。西壁上所绘两组图像(图6),一组是3 位手持响铃手舞足蹈的人物,另一组是2 位腾跃舞蹈的人物。[7]

图5 宋绍祖墓石椁内壁北壁图

图6 宋绍祖墓石椁内壁西壁两组图

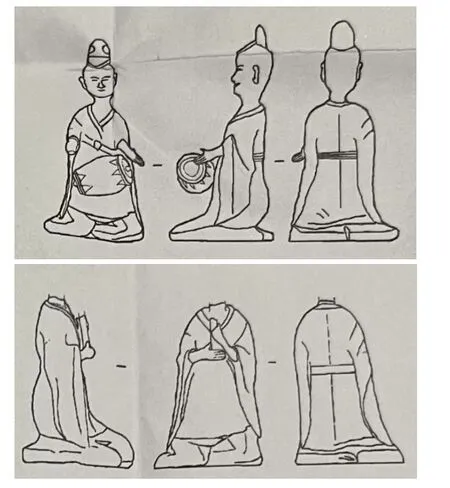

延兴四年(474 年)司马金龙夫人钦文姬辰和太和八年(484年)司马金龙合葬墓,此墓内所处陶俑可明确区分“鼓吹”和“燕乐”组合,位于墓葬前室头戴鸡冠帽的骑马俑与宋绍祖墓所出骑马鼓吹俑相似,为“鼓吹组合”,前室东耳室出土的12 件女乐伎俑,1件舞俑可视为“燕乐组合”(图7),从演奏姿势可推测演奏乐器为横笛、筝、竖箜篌、觱篥、节鼓、琵琶、铜钹。从服装从左衽变为右衽,可以推断此时已受汉文化影响巨大,而头部仍保持佩戴鲜卑式“合欢帽”习俗。

图7 司马金龙墓女伎乐俑

除了陶俑组合外,司马金龙墓还在葬具及器物上装饰音乐图像。例如石棺床上以浅浮雕形式刻画一系列具有胡乐色彩的乐伎形象(图8);屏风石座上以圆雕形式刻画一组“吹奏横笛、弹奏琵琶、击鼓舞蹈”的胡乐组合。由于墓主人身份的特殊,在司马金龙墓中发现了兼具华夏特色和胡乐装饰的屏风。通过宋绍祖墓和司马金龙夫妇合葬墓的乐俑以及葬具图像,不难看出平城中晚期礼乐文化中“胡汉融合、杂糅并济”的特点。

图8 司马金龙墓石棺床浅浮雕乐伎演奏乐器图

三、洛阳时期的音乐形式

北魏晚期也被称为洛阳时代,起自孝文帝太和十八年(494 年)迁洛,止于孝武帝永熙三年(534 年)北魏灭亡。倪润安先生在《光宅中原——拓跋至北魏的墓葬文化与社会演讲》一书中将北魏晚期墓葬分为三个时期,第一期孝文帝迁洛至宣武帝时期,第二期孝明帝熙平年间至正光年间,第三期孝明帝孝昌年间至孝武帝时期。这三个时期的墓葬主要分布于四个地区,分布是都城洛阳及周边地区(简称为洛阳地区),包括今天河南西部、西北部及山西西南部地区;旧都平城及其外围地区,包括近内蒙古中南部、西南部,山西中、北部以及陕西北部地区;河朔地区,包括今天河北、北京、天津全境,河南北部,及山东中、西部地区;关陇地区,包括今天陕西中部、甘肃东部地区。以洛阳地区为例,第一、二、三期比较明确的代表墓葬分别为第一期孝文帝长陵、宣武帝景陵、孝明帝定陵、孝庄帝静陵以及元囧墓(511 年);第二期主要以元睿墓(516 年)、郭定兴墓(522 年)为代表;第三期主要以洛阳地区的元邵墓(528 年)、染华墓(526年)、杨机夫妇合葬墓(532年)、偃师前杜楼北魏石棺墓为代表。

从这些墓葬随葬品中的陶俑来看,第一、二期墓葬中皆没有鼓吹俑、也不见奏乐俑,而直至元邵墓、王温墓中才出现鼓吹俑。究其原因概为自孝文帝迁都洛阳之后,

礼乐建设一度处于“金石虚悬、宫商未会”的尴尬处境,在墓葬中也呈现出“禁乐”现象,音乐元素较少出现于墓葬之中。至延昌年间,北魏皇室掀起关于丧葬鼓吹是否使用的讨论,最终“保留鼓吹,悬而不作”,鼓吹再度成为标识身份的存在。所以,在第三期元邵墓和王温墓中又重新出现了鼓吹这一音乐形式。奏乐俑见于洛阳地区出土的染华墓(图9)、偃师前杜楼北魏石棺墓(图10)、元邵墓(图11)和杨机墓。

图9 染华墓M7:7出土奏乐俑、舞俑

图10 偃师前杜楼北魏石棺墓出土奏乐俑

图11 元邵墓出土奏乐俑

从图9 中可以看出,在染华墓中出土的奏乐俑7件,形制相似,所持乐器已不可知,其中有一演奏俑比较确定在弹奏四弦琵琶。还有3 件泥制灰陶的舞俑,其中一女佣头梳双髻,着圆领宽袖衫;另一女佣头梳螺髻,身穿长袖衫;还有一胡人舞姿的女佣。偃师前杜楼北魏石棺墓出土的2件击鼓俑,1件吹奏佣,1 件陶细腰鼓。如图10 所示,击鼓俑所持鼓素面无装饰,中间粗,两端有纽且扁平,吹奏佣形制与击鼓俑相似,手中所持乐器残损不可辨。

元邵墓出土骑马鼓吹俑4 件,击鼓俑3 件,坐乐俑6 件,舞俑1 件。舞俑为女子,坐乐俑为头戴平巾帻、身着褒衣博带衣袍的男乐伎,如图11所示。所用乐器中可辨识的有筝和排箫,另有二人端坐,一旁为筒状物,推测很可能是编钟的底座。

在杨机墓共出土8 件奏乐俑,这些乐俑皆为跽坐、头戴小冠。有击鼓、吹奏、弹琵琶,还有疑似抱一乐器弹奏。

从墓葬壁画来看,这一阶段壁画较少,尤其在洛阳随葬品第一期时(494-515年),墓葬壁画受“晋制”约束达到顶峰,迄今没有发现这一阶段壁画。但在榆社县神龟年间(518-520年)孙龙画像石棺墓中,在其石棺上刻有乐舞、百戏、狩猎题材的画像。狩猎题材见于平城北魏早期墓葬壁画,乐舞、百戏则见于平城北魏早期墓葬壁画或北魏中期乐舞俑,而其形制与画像题材与洛阳地区石棺大多相符。由此可见,孙龙画像石棺既传承了平城时代的文化特征也深受洛阳地区文化影响。

无论从墓葬随葬品中的乐俑还是壁画来看,洛阳时代音乐形式已不见早期的乐舞、百戏,而仅留有鼓吹以及演奏组合,主要呈现出女子舞蹈、男子伴奏“乐舞相伴形式”。与拓跋代国时期女乐组合形式不同,效仿了汉魏男乐伎伴奏的传统,乐伎与舞伎的服饰均为汉服。女佣呈扶膝、提裙状,乐器也从最初的鼓、角等增加了琵琶、竖箜篌、觱篥、笙、筝、节鼓等。琵琶、竖箜篌、觱篥皆为西域入华胡乐组合之核心,笙与筝则为汉晋中原之传统组合。这些变化充分说明北魏吸取了华夏与西域和江南等外来音乐元素,华夏化程度进一步加剧。

四、结语

北魏早期就有歌舞送葬的仪式,鼓吹作为一种音乐形式在当时的墓葬文化中得到极大体现。但是数量不多、乐器种类也较少,拓跋代国时期音乐形态带有鲜卑民族特色,并吸取了汉晋元素;进入平城时代之后,全面汉化进程加速,由墓葬壁画、雕刻以及乐俑发现,这一阶段鼓吹、乐舞、百戏成为音乐的主流,而在平城时代后期百戏逐渐在墓葬文物中消失,乐俑在服饰、造型等方面也发生变化,体现了北魏华夏化进程中戎华兼采、雅俗杂糅、胡汉并流的特点;迁都洛阳后再度恢复鼓吹,重归周汉的发展脉络。通过对出土的北魏墓葬中音乐类文物所呈现的乐人、乐器、规模、种类,对照史书资料的演奏曲目进行详细分析,可以发现北魏时期不同阶段、不同民族、不同地域和阶层用乐情况和音乐形式,进而揭示出北魏作为少数民族曾经统治北方百余年的思想根源和历史渊源。北魏的多民族融合政策为隋唐文化繁荣奠定了深厚基础,也是华夏文化发展史上浓墨重彩的一笔。

而以音乐性质将北魏音乐划分为“鼓吹”、“燕乐”和“百戏”三种形式,通过对拓跋代国时期、平城时期以及洛阳时代三个阶段出土墓葬中音乐类文物(包括墓室壁画、棺椁壁画、葬具图像以及乐俑等)的分析,可以窥见北魏音乐形式、内容题材的发展与变化。每个阶段的音乐表现形式和组合以及人物服饰、特点均有差别,尤其在洛阳时期剔除鲜卑族特点、充分汉化,而“燕乐”与“百戏”也发生分离,雅俗进一步分化,音乐组合进一步重整,这些转变背后皆有现实礼制建设作为推动力,在一定程度上表现出符号秩序的重建,其实质是北魏王朝在文化和制度上向华夏传统的回归,最终融进了华夏民族大家庭之中。

——记大同市劳动模范、大同市平城投资集团有限公司董事长、总经理王开龙